長い

浮世に短い命、いっそ太く

暮そうと考える男もあれば、

如何に細くともただ長く長く生きながらえたいと思う

老爺もある。

恋人と

添われぬくらいならばむしろ死んだほうがましと、

若い

身体を汽車に

轢かせる

娘もあれば、

頽れ

果てた手足と

眼鼻も分らぬ顔とを

看板にして、道行く人の

情に

縋りながらなお生きんと

欲する

癩病の

躄もある。十人

十種に

相異なる

所行は、いづれも当人らの

相異なった人生

観に

基づくことで、

甲のなすことは

乙には

不思議に思われ、一方の決心

覚悟は他方からは全く

馬鹿馬鹿しく見える。

著者はかつて

或る有名な漢学の

老先生が、

眼も

鈍り、耳も聞こえず、教場へ出ても前列の

生徒にさえ

講義が分からぬほどに

耄碌しながら、他人に

長寿の

秘法を

尋ねられて、自分は

毎晩床についてから手と足と

腹と

腿とを

百遍ずつ

静かに

撫でると、

得意気に答えているのを

側から聞いて、

問う者をも、

答える者をも

愍然に思わざるを

得なかったが、これもやはり人生

観の

相異なったゆえであろう。かように人々によって人生

観のいちじるしく

異なるのは、もとより

先祖からの

遺伝により、

当人の

性質にもより、

過去の

経歴にもより、

現在の

境遇にもよることであろうが、その人の有する

知識の

如何も大いにあずかって力あることは

疑いない。しこうして、その

知識という中にも、生物学上の

知識のあるなしは人生

観の上にすこぶるいちじるしい

影響を

及ぼすものであることは、

著者の

固く

信ずるところである。

そもそも、生物学とは動物学と植物学との

総称であるゆえ、生物学

講話という表題を見て、読者はあるいは学校で用いる教科書を

敷衍したごときものかと思われるかも知れぬが、本書はけっして、さような

性質のものではない。本書はむしろ生物学の

範囲内からもっぱら人生

観に

相触れると考えられる

事項を

選み出し、これを

通俗的に

述べて生物学を

修めぬ

一般の読者の

参考に

供するのが

目的である。それゆえこれと

関係のやや少ない方面は全く

省略しておいた。

例えばこの

種類の虫の

翅には

斑点が一つよりないが、かの

種類の虫の

翅には

斑点が二つあると

述べるごとき

記載的の

分類学、ここの山にはこのような

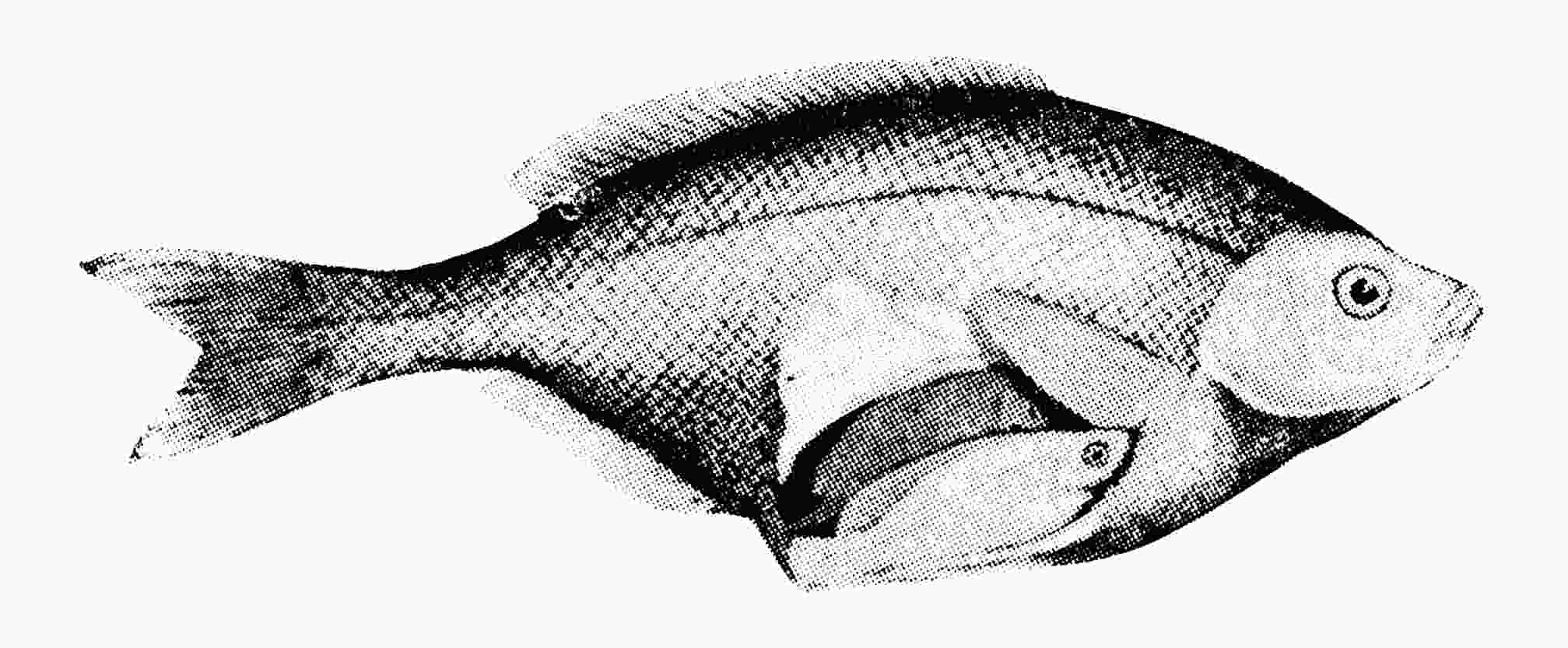

獣がいる、かしこの海にはあのような魚がいるというごとき生物の地理

分布学、

甲の動物の

筋肉繊維には

横紋があるが、

乙の動物の

筋肉繊維には

横紋がないと

論ずるごとき

比較組織学等は、いっさい

略して

述べない。されば、本書はけっして生物学のすべての方面を平等に

残りなく

講述するものでないことを、まず

最初にことわっておかねばならぬ。

さて、人間も

一種の生物であるから、生物学を

修めた者から見ると人間の生活中に

現われる

各種の作業は、みなそれぞれ生物界にこれに

類似することまたはこれと

匹敵することが

必ずある。人間が生まれ死ぬごとくに他の生物も生まれて死ぬ。人間が

恋するごとくに他の生物も

恋する。人間に苦と楽とがあるごとくに他の生物にも苦と楽とがある。人間社会に

戦争や

同盟があるとおりに生物界にも

戦争や

同盟がある。しこうして人生をみるにあたってこれらと

比較して考えるのと、人間だけを

別に

離して他と

比較せずに考えるのとでは、

結論の大いに

異なるべきは言うを待たぬ。

芝居で同じ役者が同じ役をつとめても、

背景が

違えば見物人の感じも大いに

異なるのと同じ

理屈で、人生をみるにあたっても、何を

背景とするかによって、

結論もいちじるしく

異なるをまぬがれぬ。本書において今より

説こうとするところは、すなわちかかる

背景として役に立つべき

事項を生物学の中から

選り出してならべたものである。

願わくば読者は本書の

内容を

背景と見立てて、人間なるものを

舞台の上に

連れ来たって日々の

狂言を

演ぜしめ、自分は

棧敷から

眺めている心持ちになって

虚心平気に人生を

評価することを

試みられたい。

遊興の場、

愁歎の場、

仇討の

幕、

情死の

幕などが、それぞれ

適当な生物学

的の

背景の前で

演ぜられるときは、見物人に

如何に

異なった感じを

与えるであろうか。もしかくすることによっていくぶんかなりとも、人生の真

意義をよく

解したるごとき感じが読者に起こったならば、

著者は本書を

著わした

目的が

達せられたこととして

誠に

満足に思う

次第である。

人間と

普通の生物とを

比較して見ると、ささいな点ではもとより

無数の

相違があるが、その

生涯の

要点を

摘んで見ると、全く

一致しているということができる。少なくとも生まれて食うて

産んで死ぬということだけは、人間でも他の生物でもごうも

相違はない。動物のほうは人間と

相似ている点が多いゆえ、この事も明らかであるが、人間とは大いに

異なるごとくに見える植物でも、

理屈はやはり同様である。まず親木に実が生じ、

種が落ちて一本の

若木が生ずるのは、木が生まれたのである。それからその木が空中に

枝葉を広げて

炭酸ガスを

吸い、地中に根を

延ばして水と

灰分とを取るのは、すなわち食うているのである。かくてだんだん

成長して、花を

咲かせ、実を生じ、

種子を

散らせて、多くの子を

産み、

寿命が来ればついに死んでしまうのであるから、これまた生まれて食うて

産んで死ぬにほかならぬ。しこうして

一匹の動物一本の植物をとって言えば、その

生涯の中に生まれる時と

産む時とが

別にあるが、数代を

続けて考えると、生まれると

産むとは同じであって、

単に同一の

事件を親のほうからは

産むといい、子のほうからは生まれると言うているにすぎぬ。それゆえこれを一つとして数えると、生物の

生涯なるものは、食うて

産んで死ぬという

三箇条で

総括することができる。

かくのごとく、ただ食うて

産んで死ぬということだけは、どの生物でも

相一致するが、しからば、

如何に食うか、

如何に

産むか、

如何に死ぬかと

尋ねると、これは実に

種々様々であって、そこに生物学の面白みが

存するのである。

例えば食うと言うても、進んで食物を

求めるものもあれば、とどまって食物の来るのを待つものもある。

武力で相手に

打勝つものもあれば、だましてこれをおとしいれるものもある。同じ

餌を多数のものが

求める場合には

競争の起こるはもちろんであるが、

競争にあたっては、あるいは

筋肉の強いものが勝ち、あるいは

感覚の

鋭いものが勝ち、あるいは知力のすぐれたものが勝つ。中には他の生物の食い

残しを

求めて生活しているものもある。また食うほうにのみ

熱中していると、自身が他に食われるおそれがあるゆえ、安全に食うためには、一方に

防御を

怠ることはできぬ。しこうして

防御するにあたっても、主として

筋肉を用いるもの、

感覚によるもの、知力を

頼むものなど、おのおの

種類にしたごうて

相違がある。

餌を

攻めるにも、身を

護るにも、多数力をあわせることはすこぶる

有利であるが、かく集まってできた

団体中には、

敵を

亡ぼし終わるや

否や直ちに

獲物の分配についてはげしい

争いの起こるごとき一時

的の

集団もあり、またいつまでも真に

協力一致を

続ける

永久的の社会もある。次に

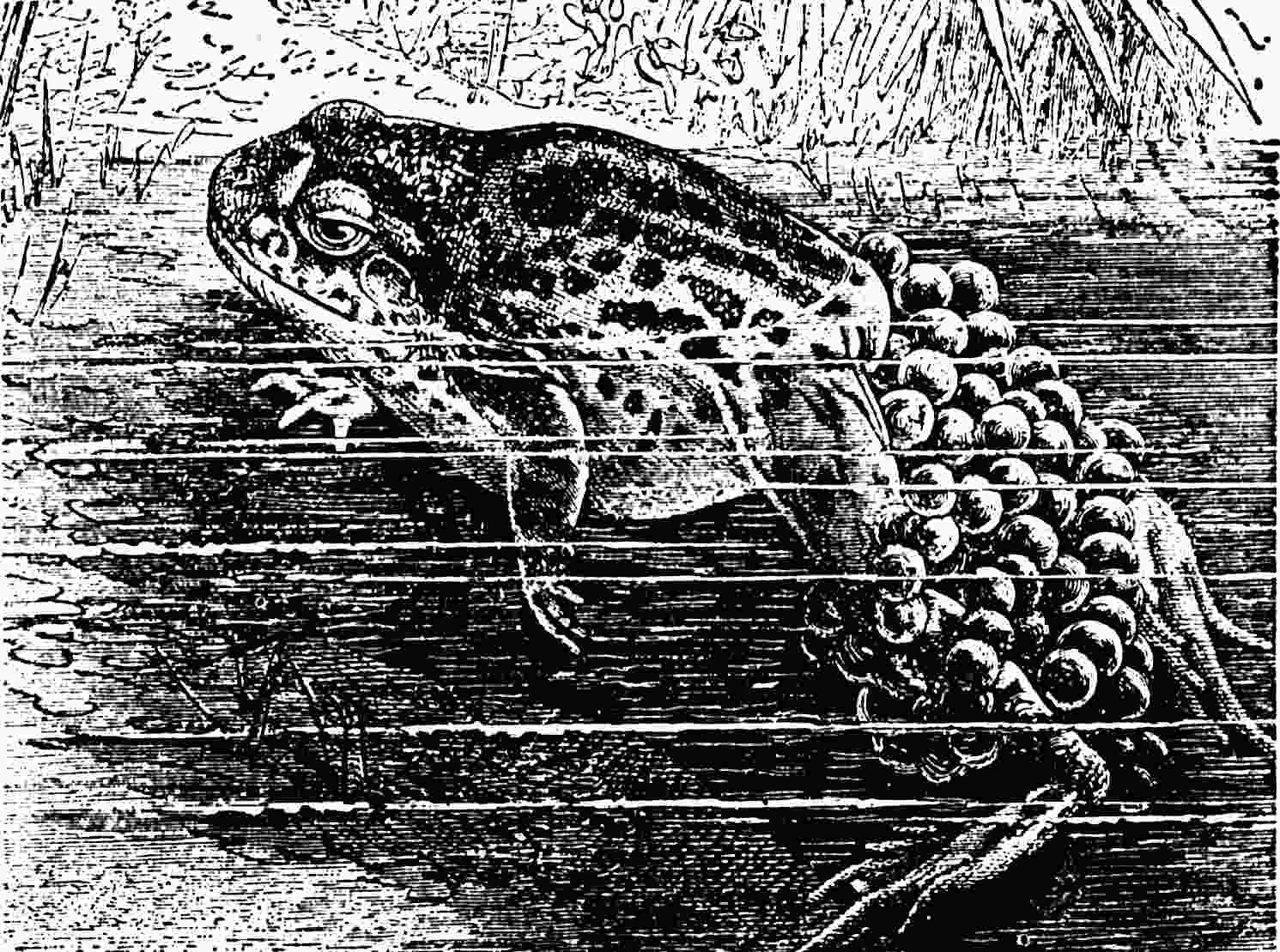

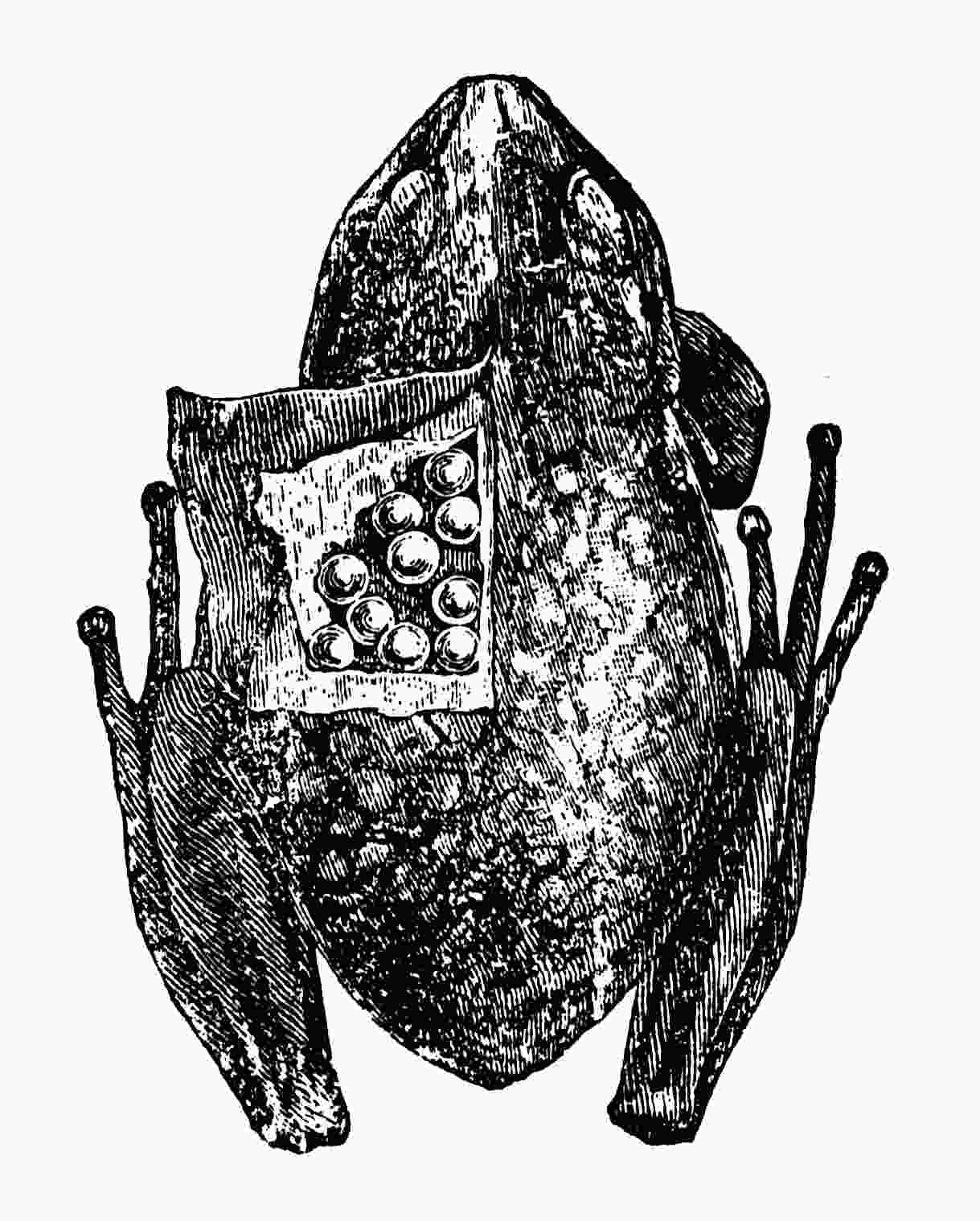

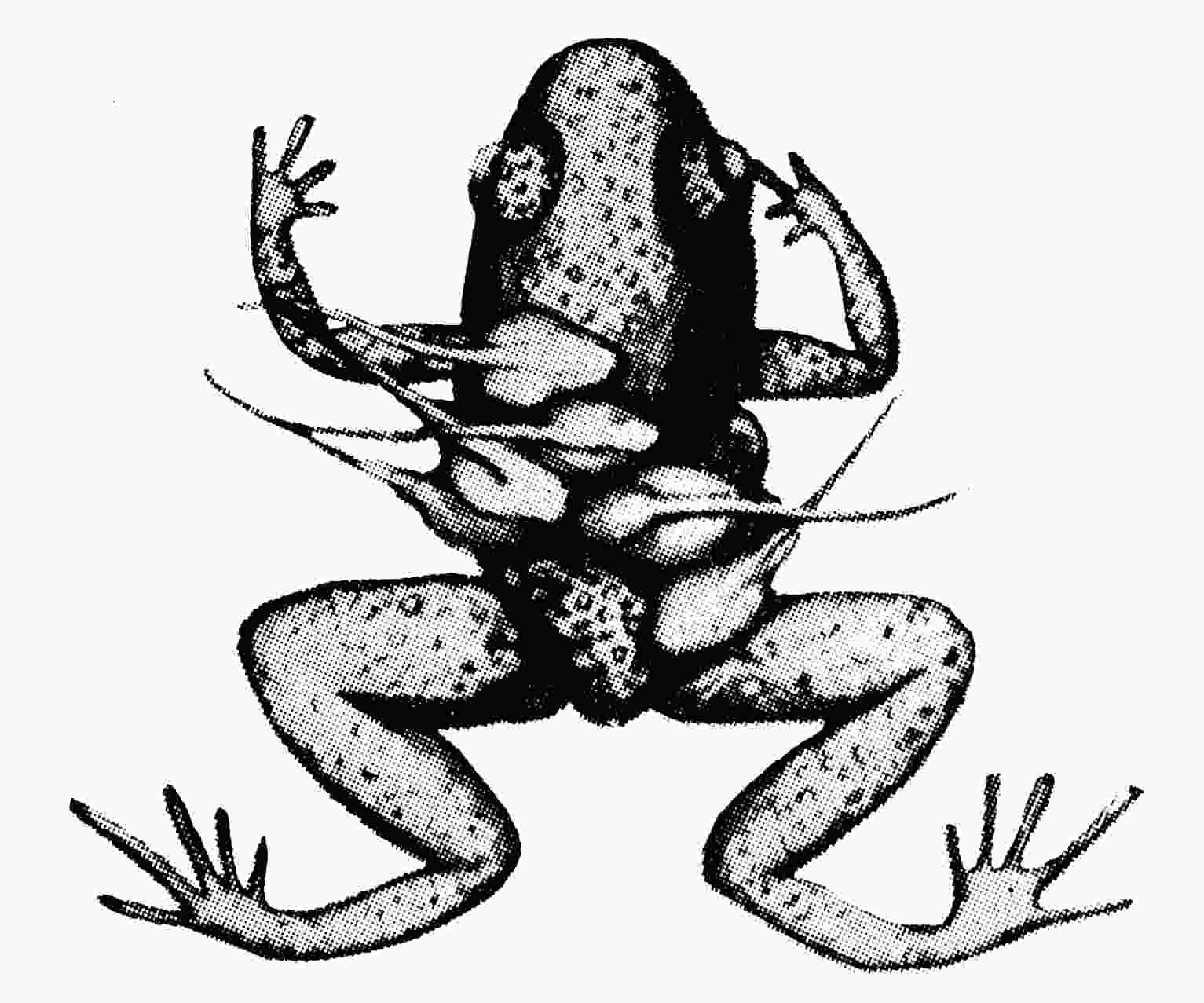

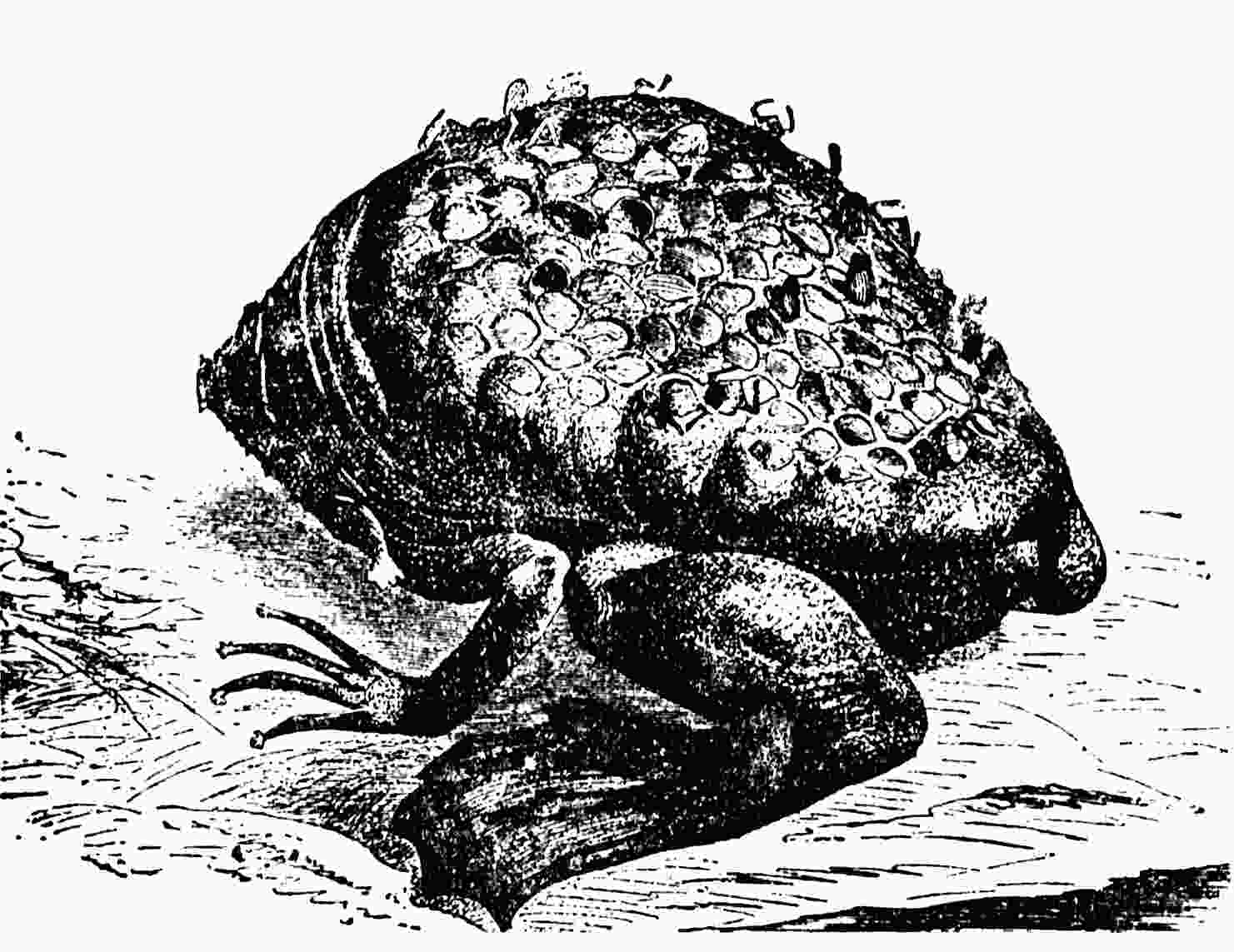

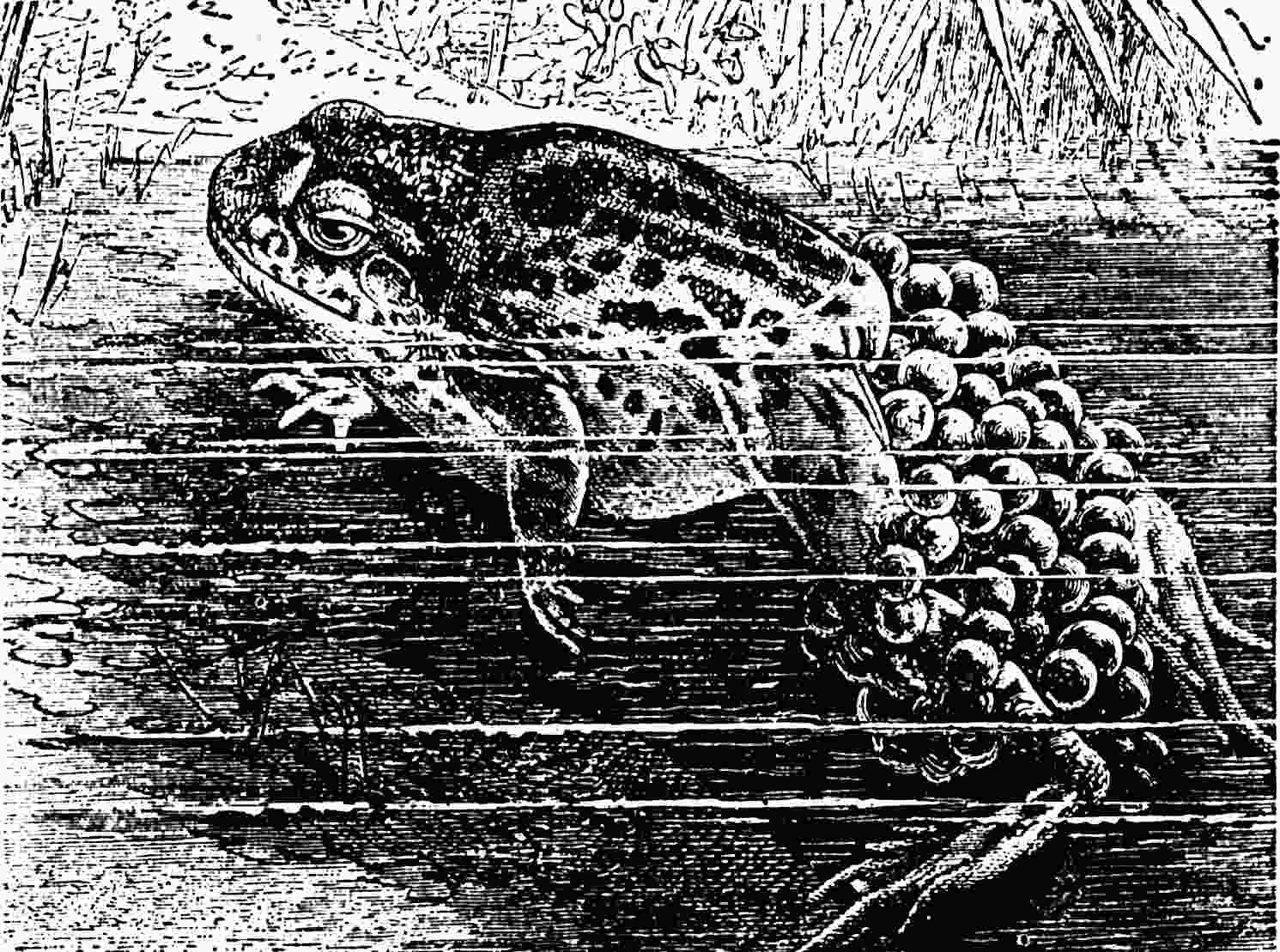

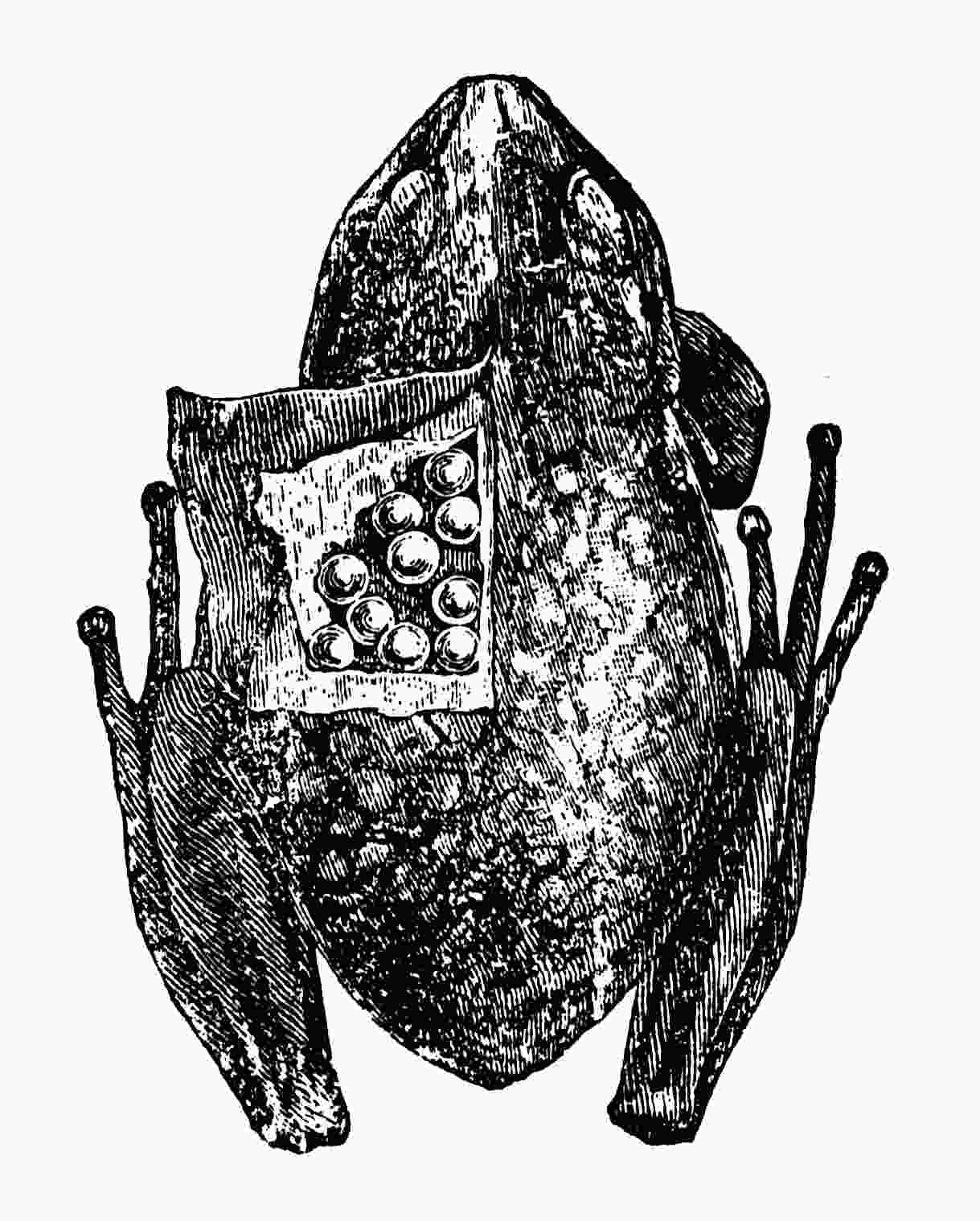

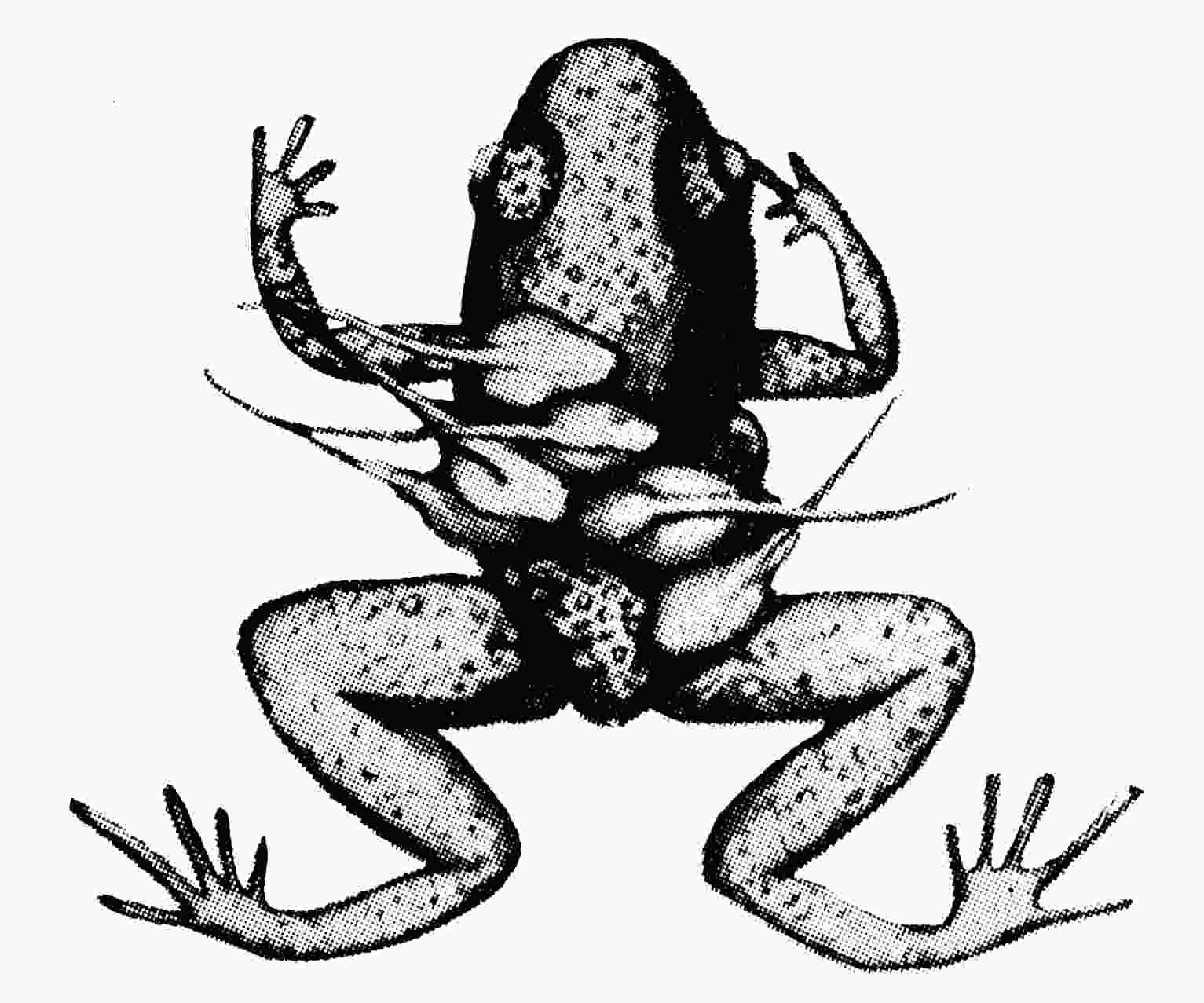

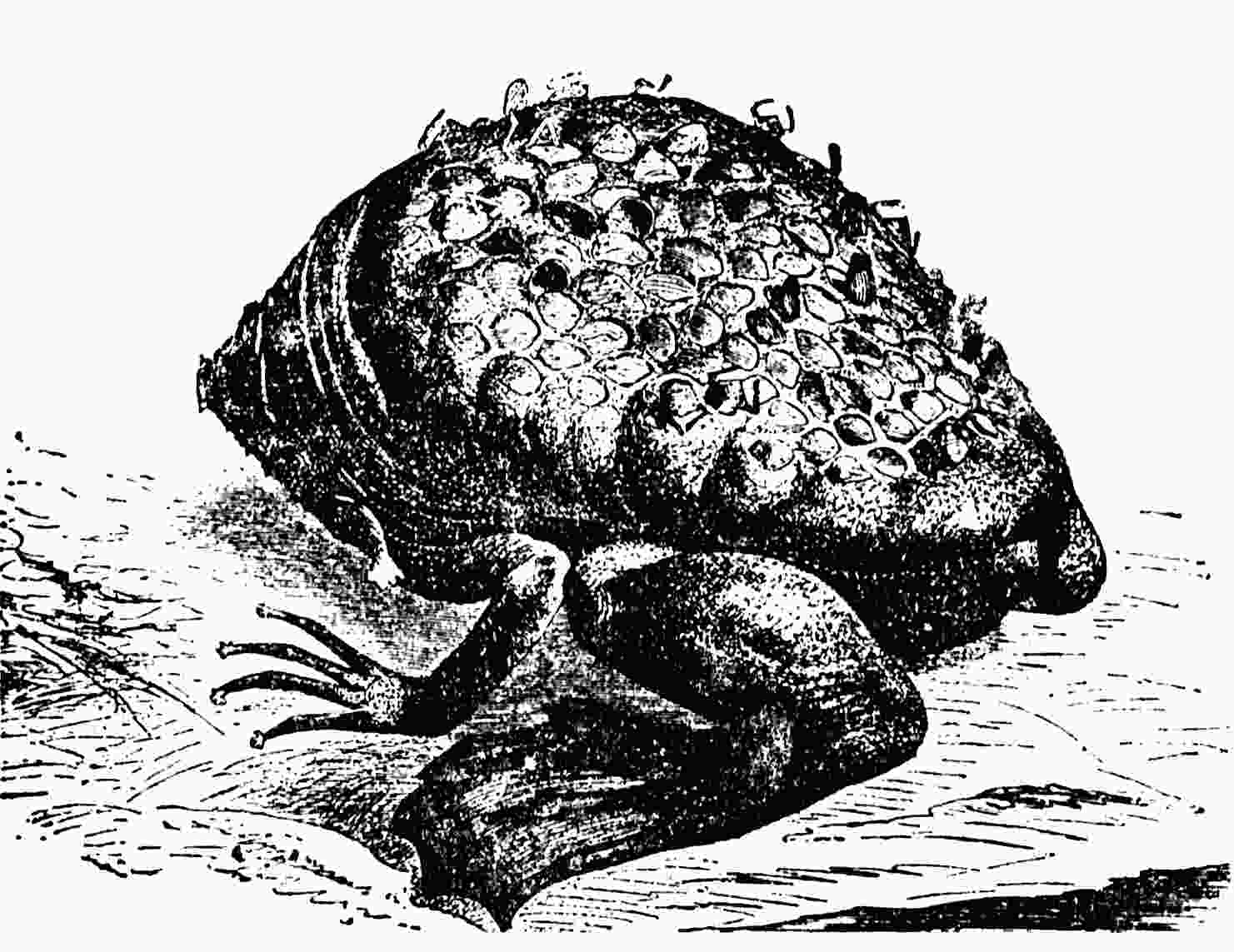

産むというほうについて見ても、

単に

卵を

産み

放すだけで、さらに後を

構わぬものもあれば、

産んでからこれを大切に

保護するものもある。

卵を長く

胎内にとどめて

幼児の形の十分に

備わつた後に

産むものもあれば、

産んだ後さらにこれを教育して

競争場裡に生活のできるまでに仕立てるものもある。

特に

雌をして

卵を

産ましめる前の

雌雄の間の

関係に

至っては実に

種々様々で、中には

奇想天外より落つるとでもいうべき思いがけぬ

習性を有するものも少なくない。また同じく死ぬと言うても、その仕方は色々あって、全身一時に死ぬものもあれば、一部だけが死んで

余は生き

残るものもあり、

瞬間に死ぬものもあれば、

極めて

緩慢に死ぬものもある。親の

死骸が子の

食糧となるものもあれば、兄が死なねば弟が助からぬものもある。また同じ

種類の

個体が

次第にことごとく死んでしまうて、

種族が全く

絶滅することもある。かように数えて見ると、生物の食いよう、

産みよう、死にようには、実に

千変万化の

相違があって、人間の食いよう、

産みよう、死にようは、ただその中の

一種にすぎぬ。何事でもその

本性を知ろうとするには、他物と

比較することが

必要で、これを

怠るととうてい正しい

解釈を

得られぬことが多い。

例えば地球は何かという問題に対して、ただ地球のみを調べたのでは、いつまですぎても

適当な答はできぬ。これに反して、他の遊星を調べ、その運動を

支配する

理法を

探り

求め、これに

照らし合わせて地球を

検査して見ると、はじめてその太陽

系に

属する

一小遊星であることが明らかに知れる。人間の生死に

関する問題のごときもおそらくこれと同様で、ただ人間のみについて考えていたのでは、いつまでも真の意味を

了解し

得べき

望みが少ないではなかろうか。

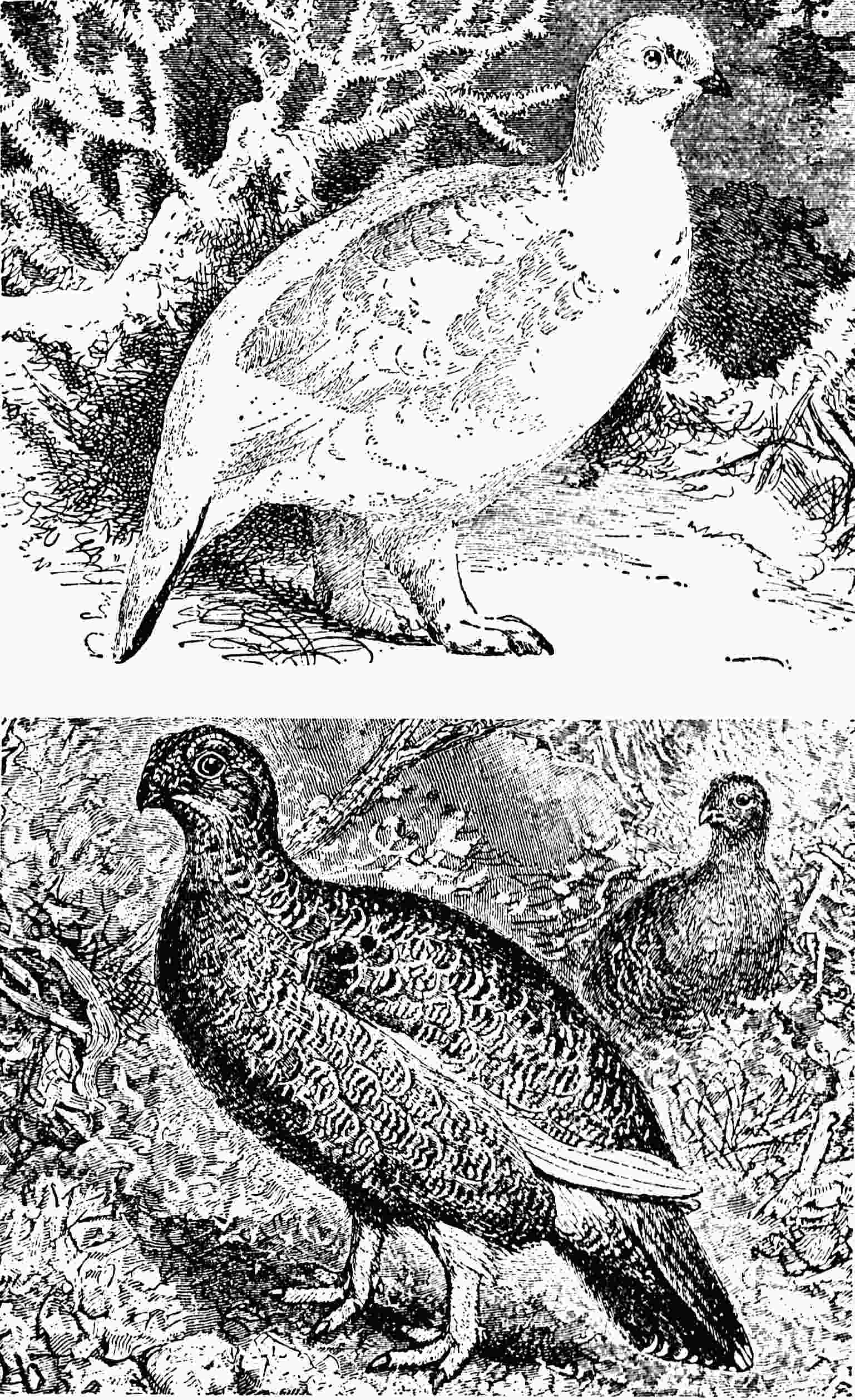

普通に人の知っている生物は、

必ず物を食うて生きている。何を食うか、

如何に食うか、いつ食うかは、それぞれ

異なるが、とにかく食うことは食う。小鳥

類のごとくに、一日でも

餌を

与えることを

忘れるとたちまち死んでしまうほどに、

絶えず食物を

要求するものもあれば、

蛇類のごとくに、一度十分に物を食えば、その後は

数箇月も食わずに平気でいるものもある。

蛭のごときは一回血を

吸いためると、

約二年は生きている。しかしその後はやはり食物を

要する。しからば、生まれてから死ぬまで少しも物を食わぬ生物はないかというと、そのようなものも全くないことはない。

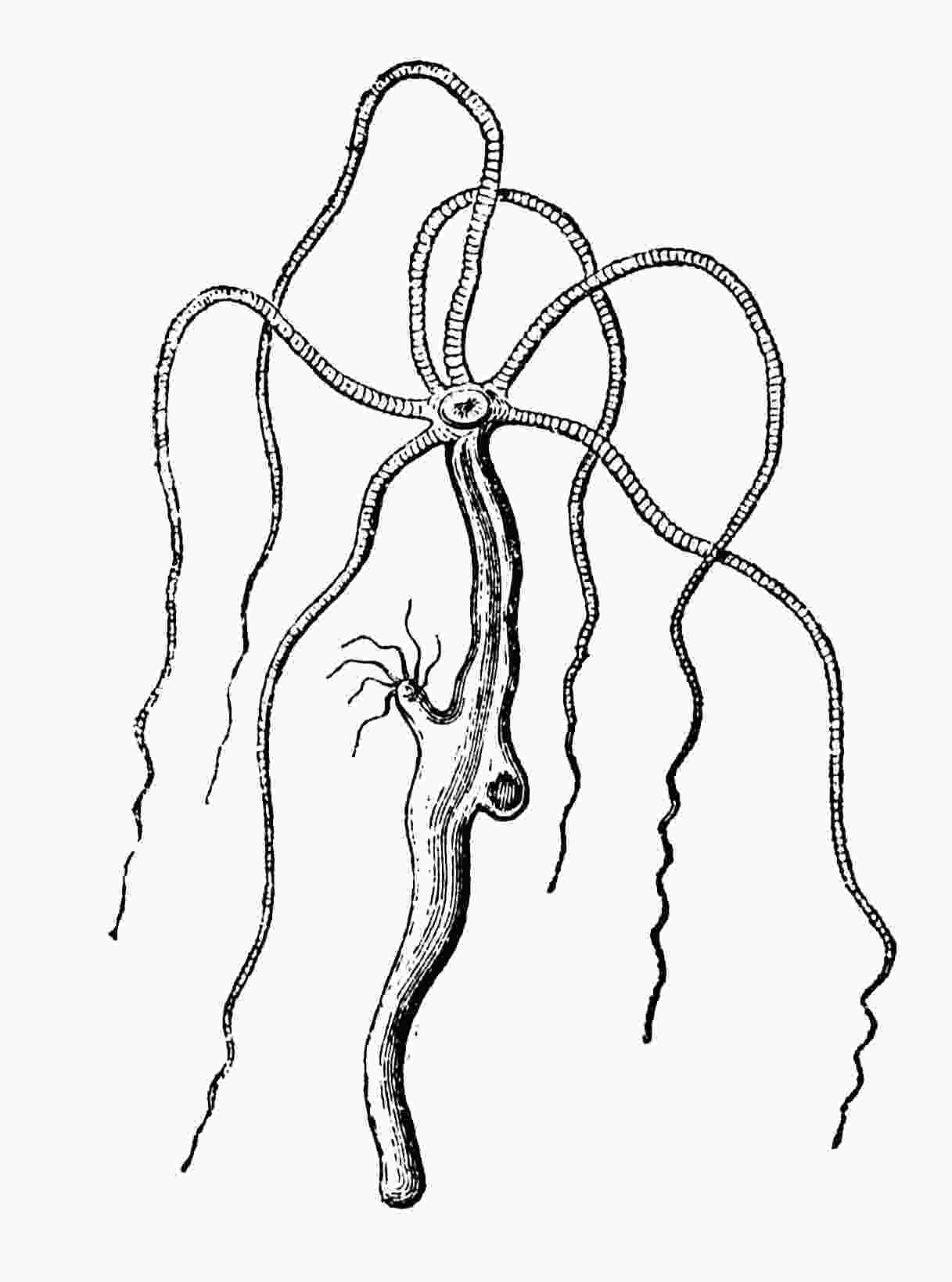

例えば

輪虫類の

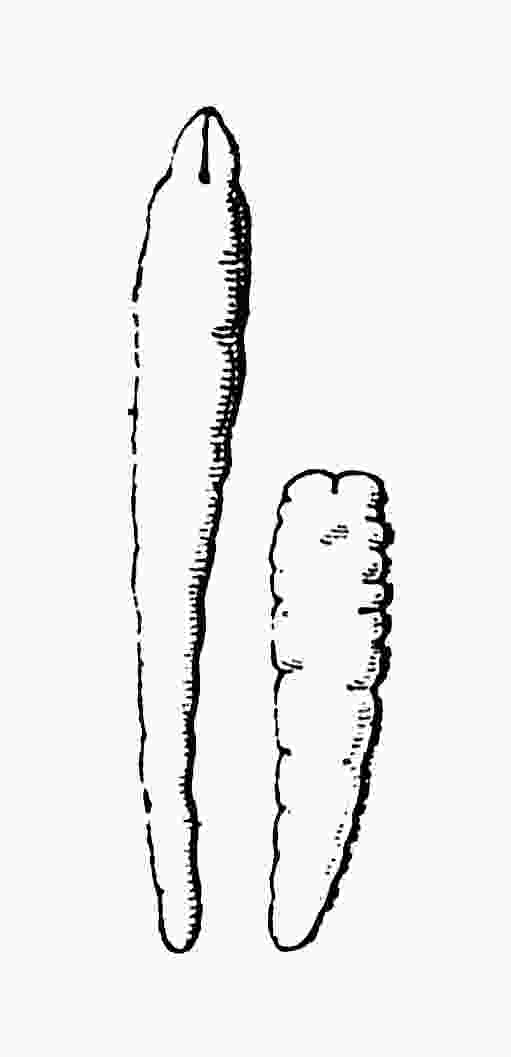

雄などはその一である。

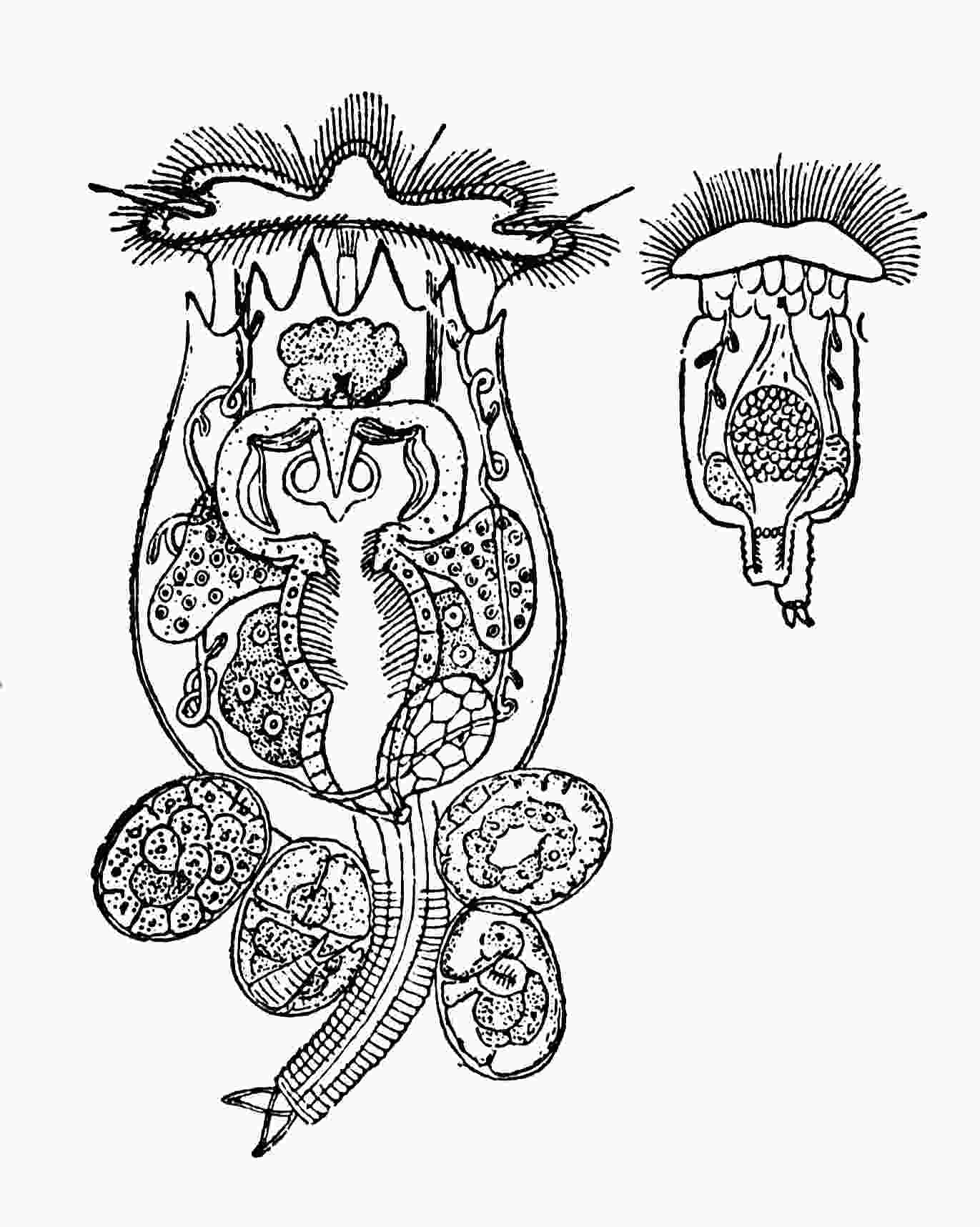

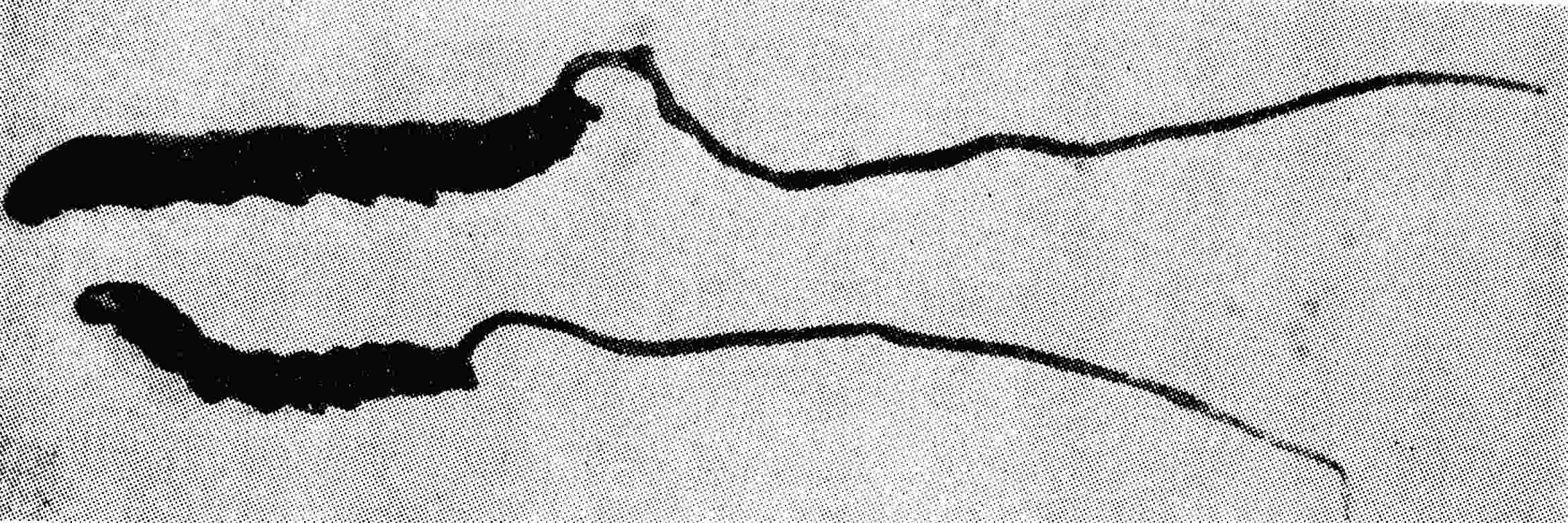

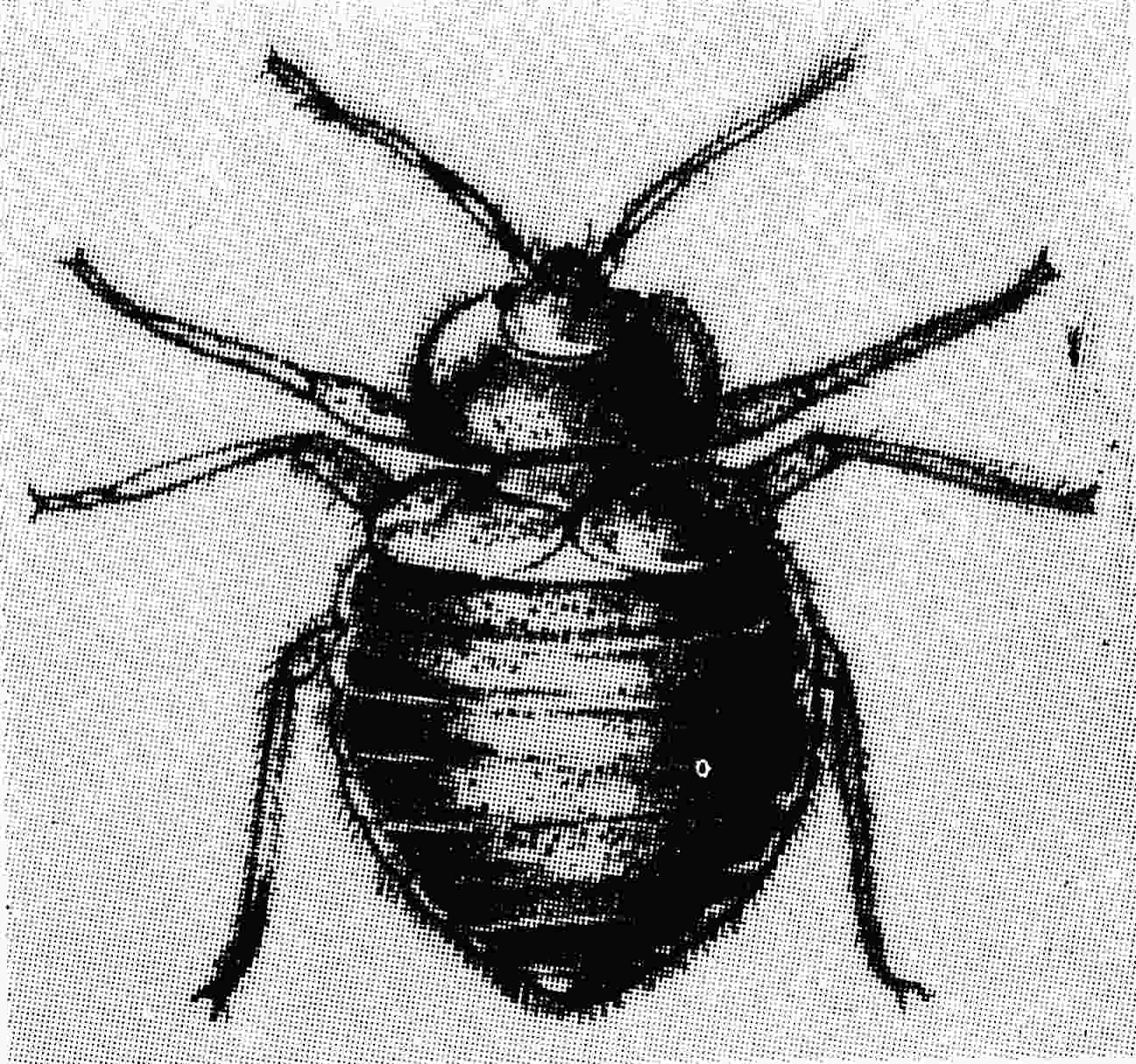

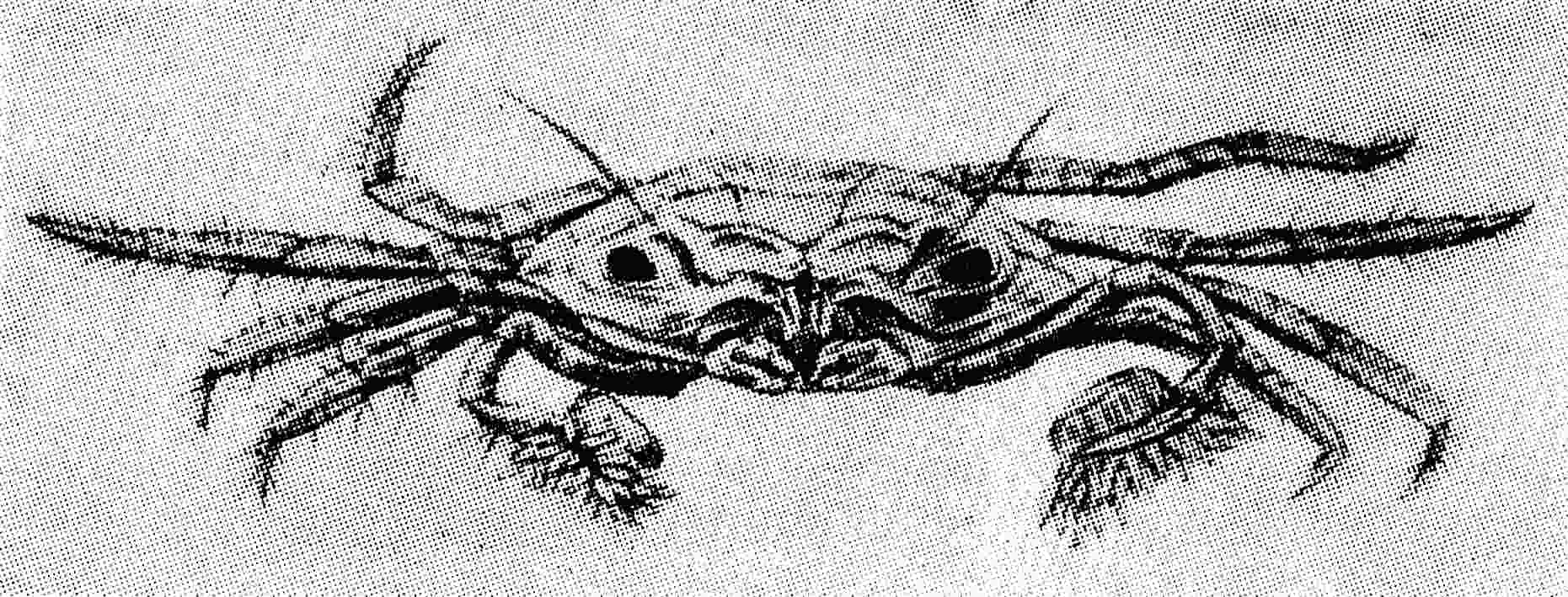

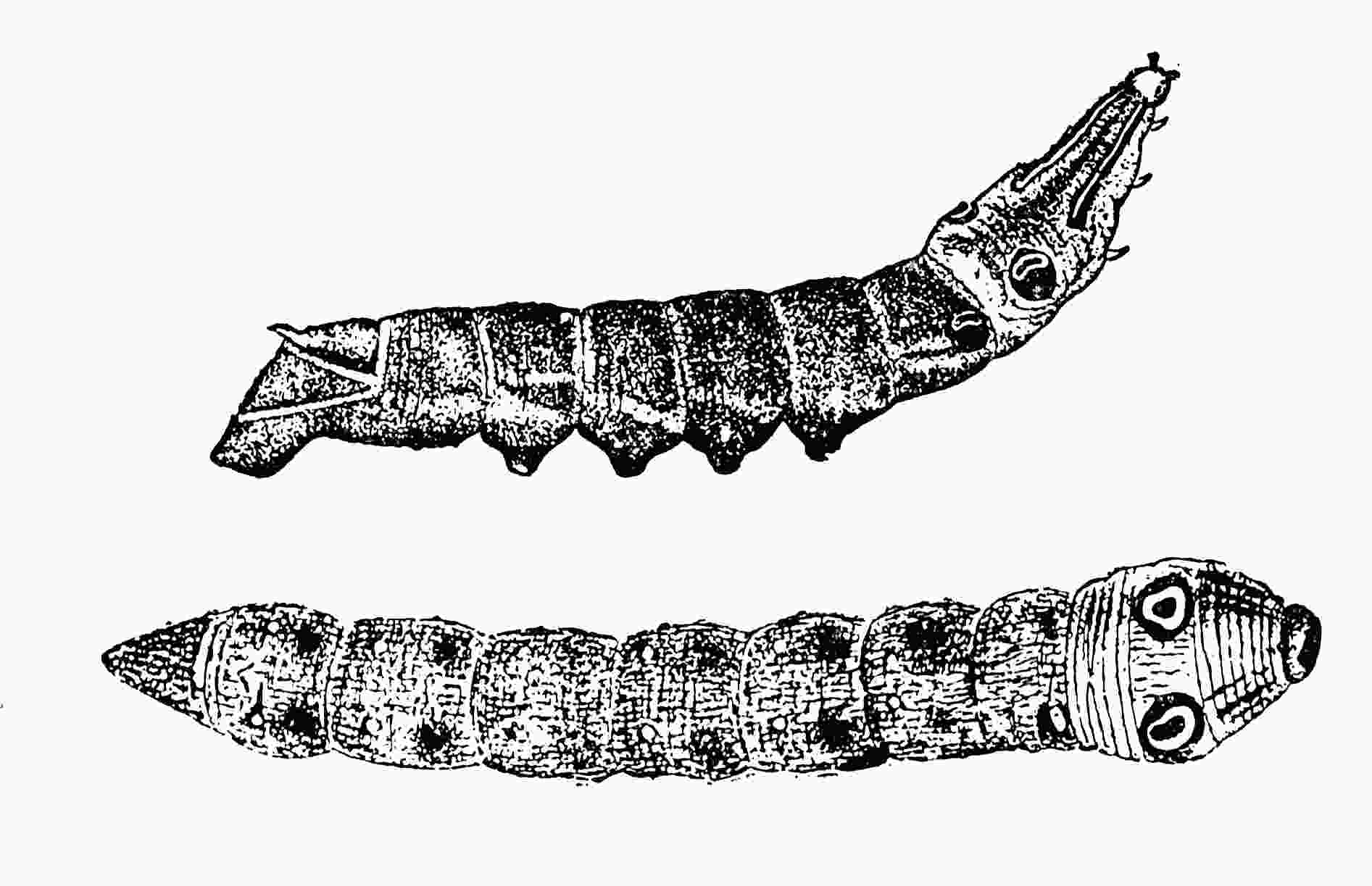

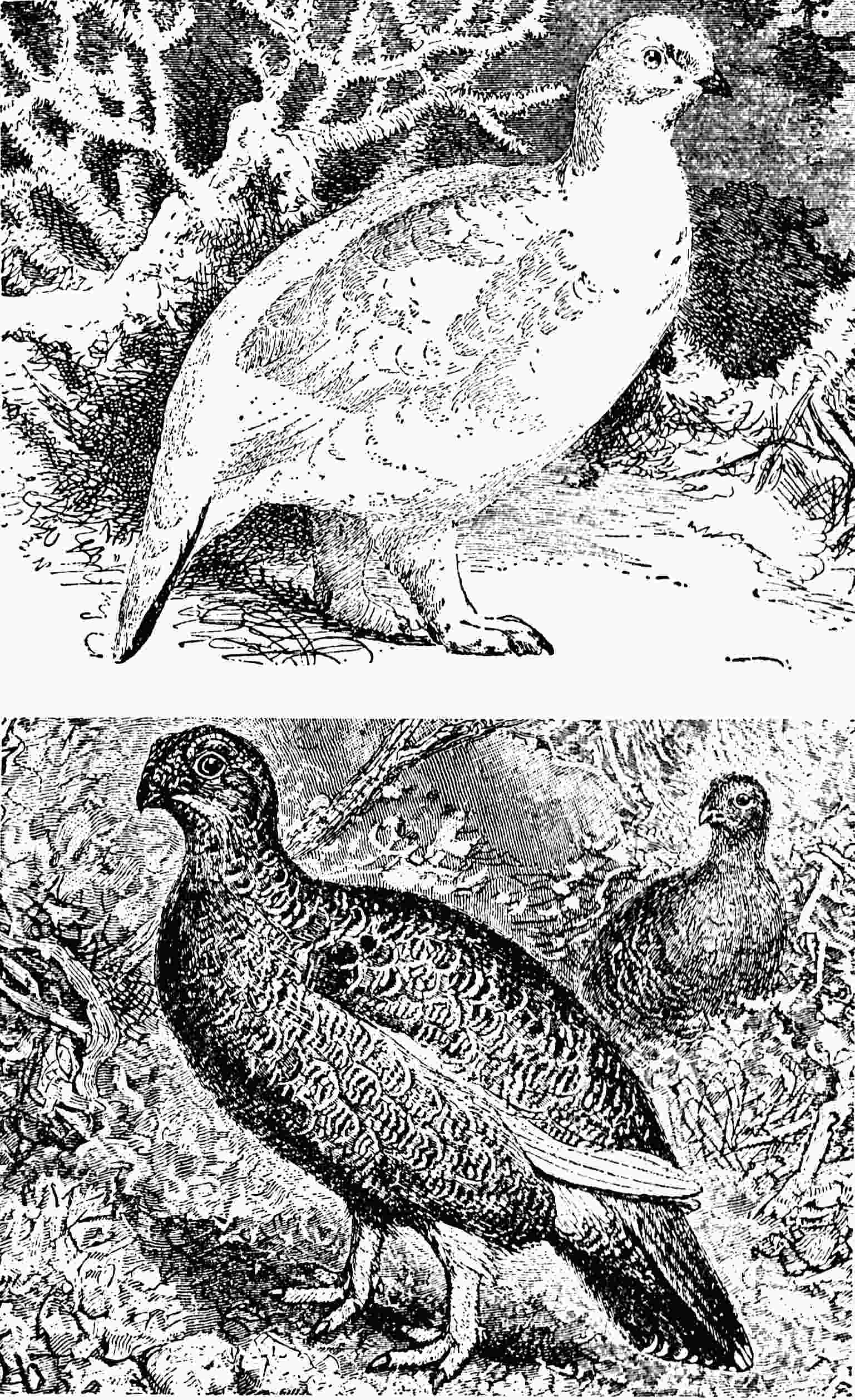

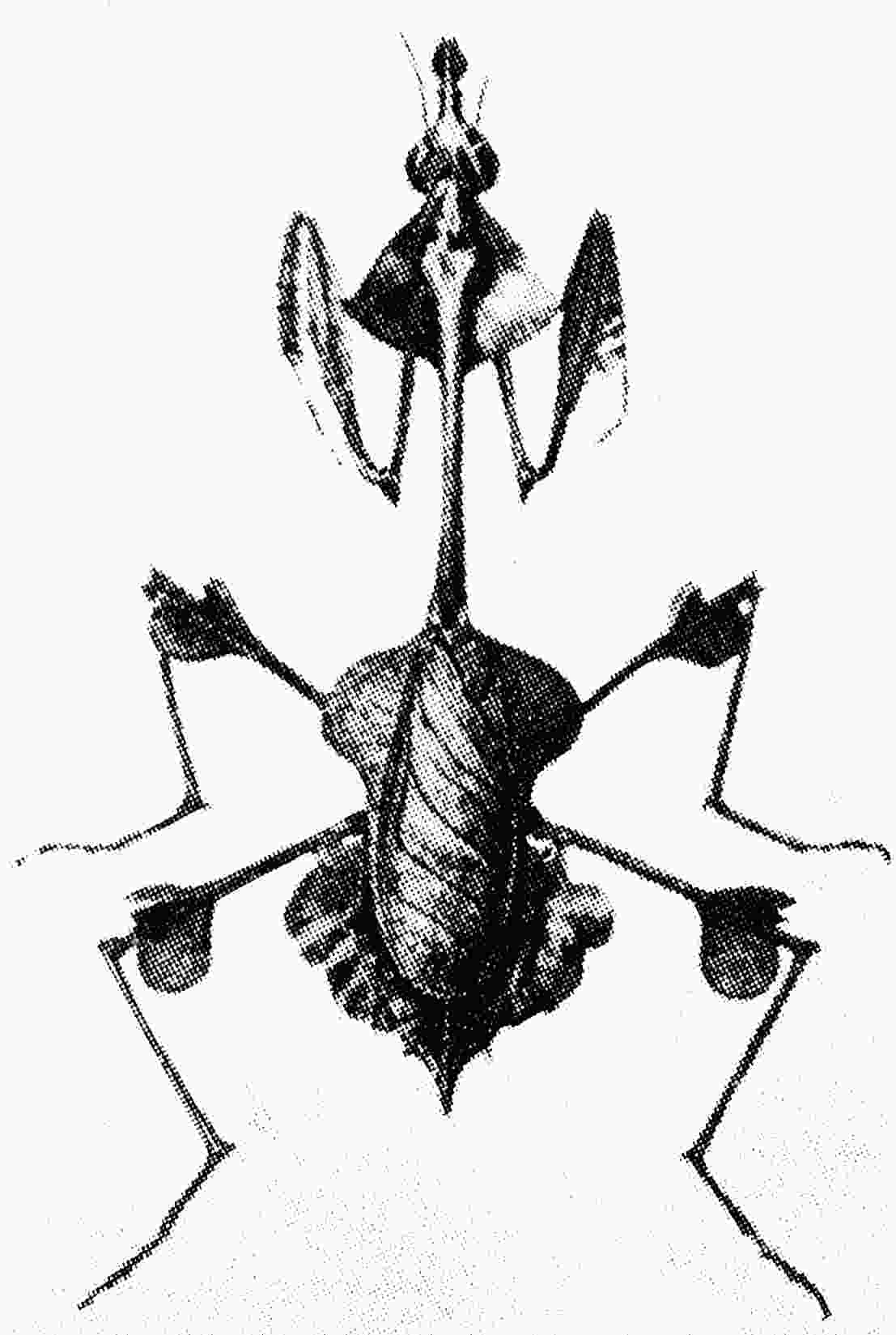

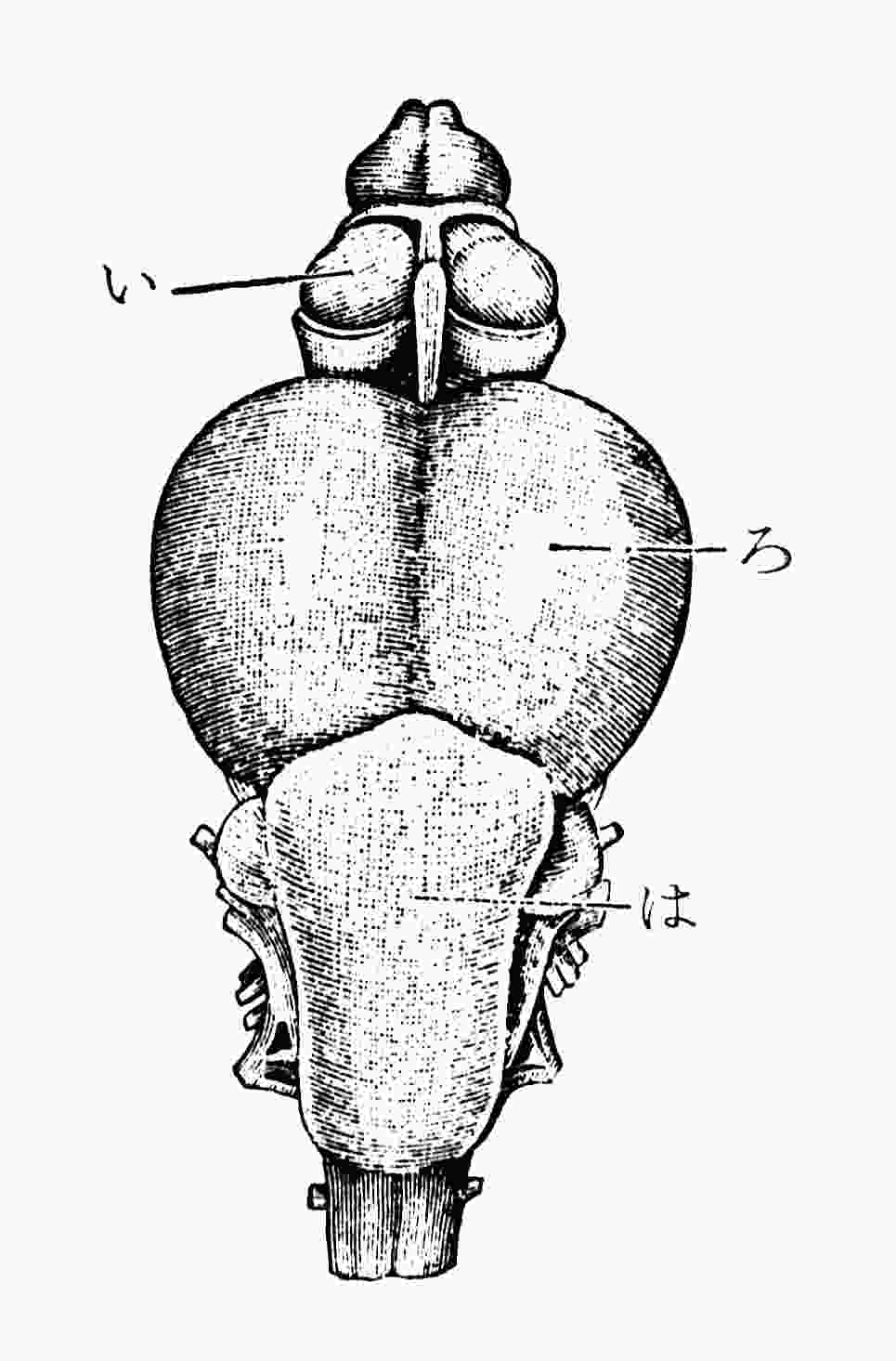

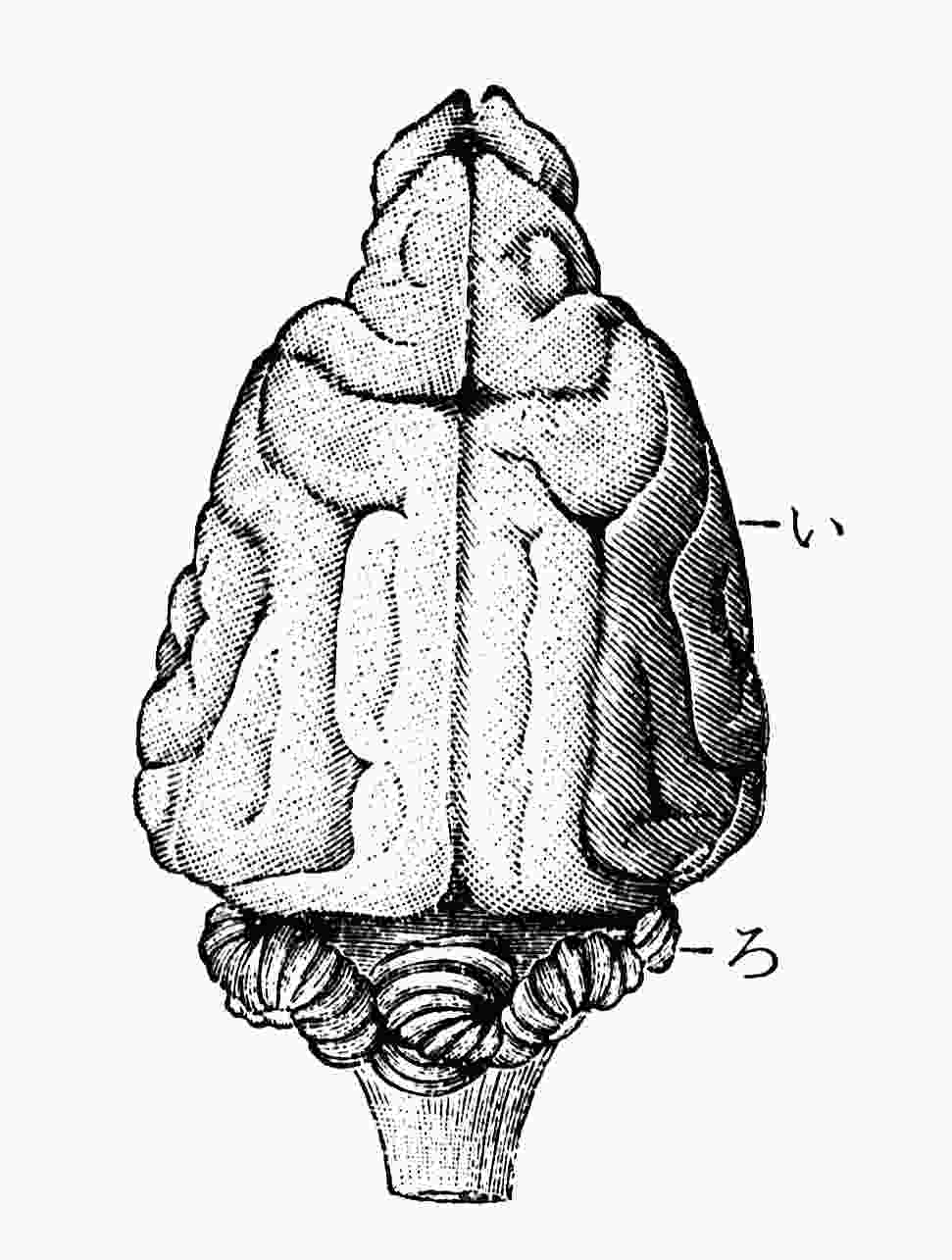

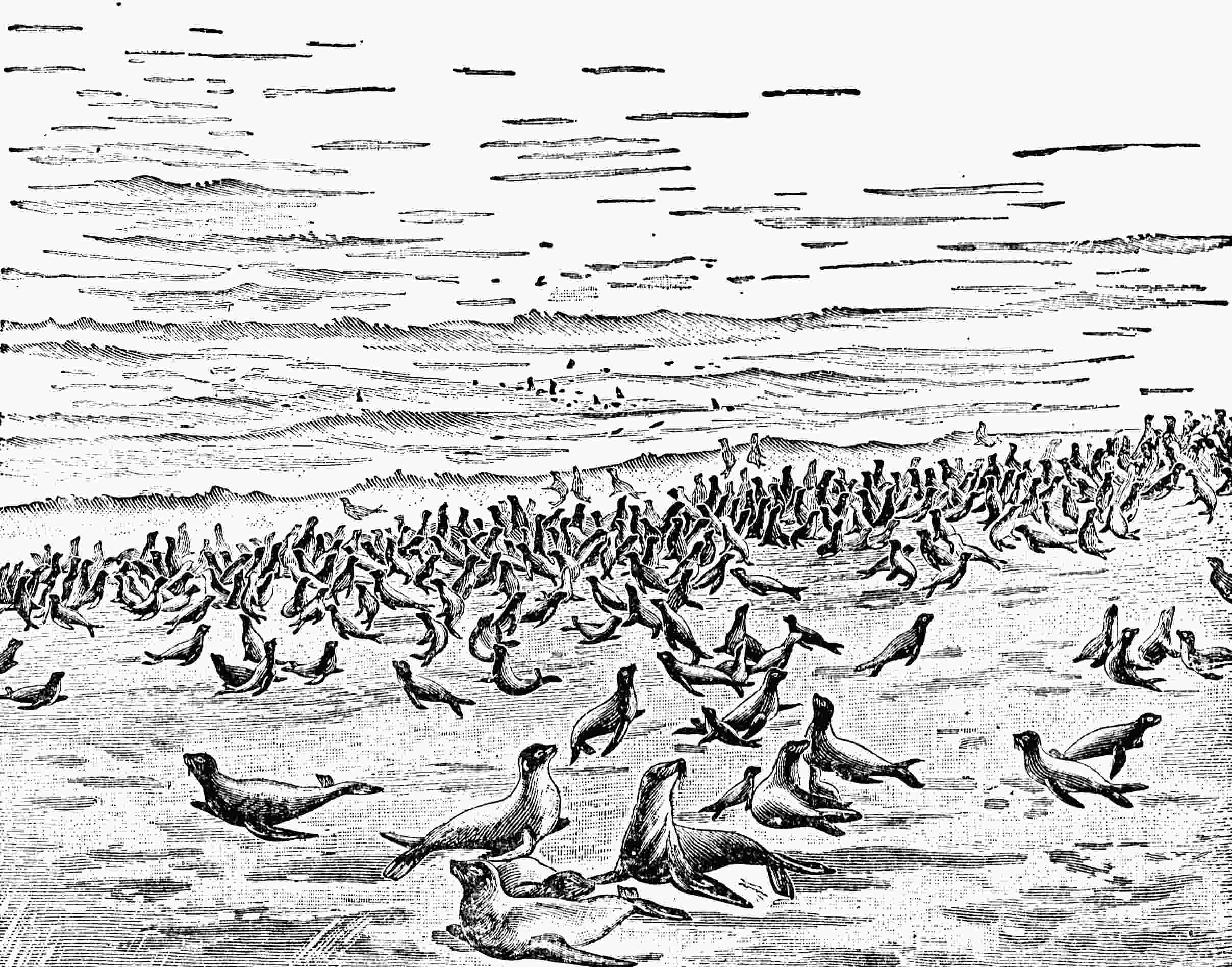

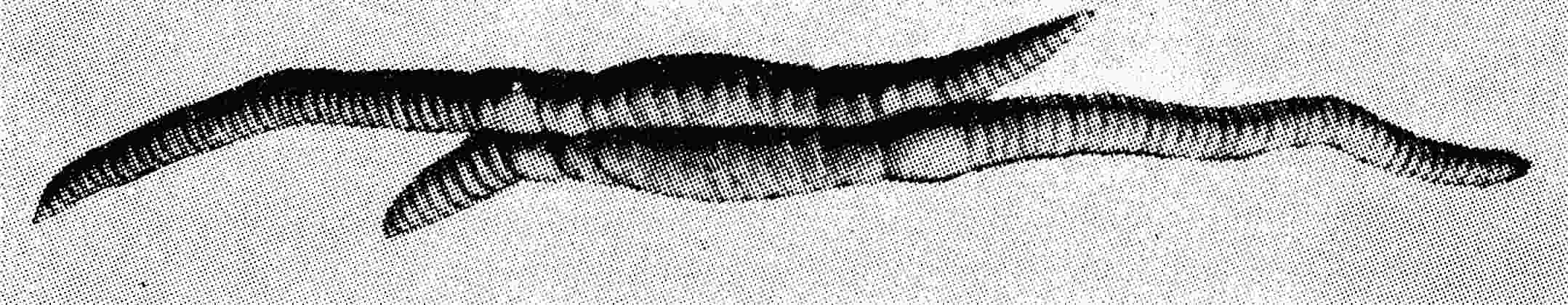

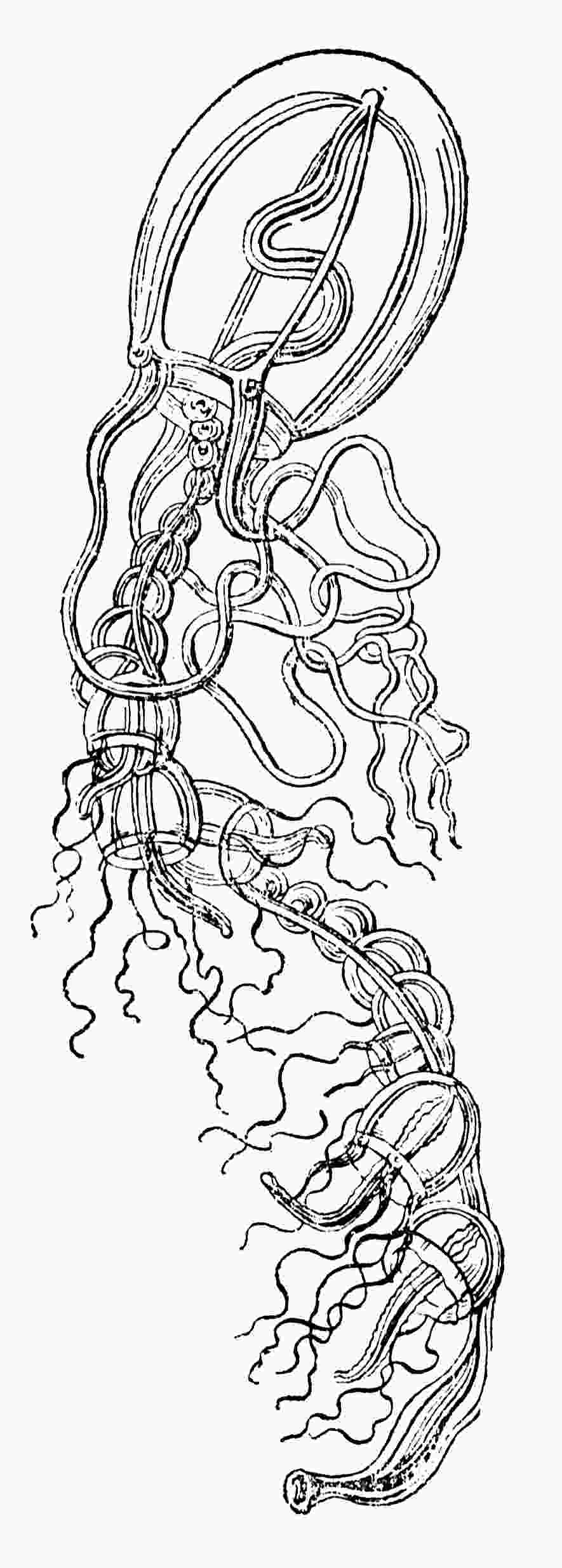

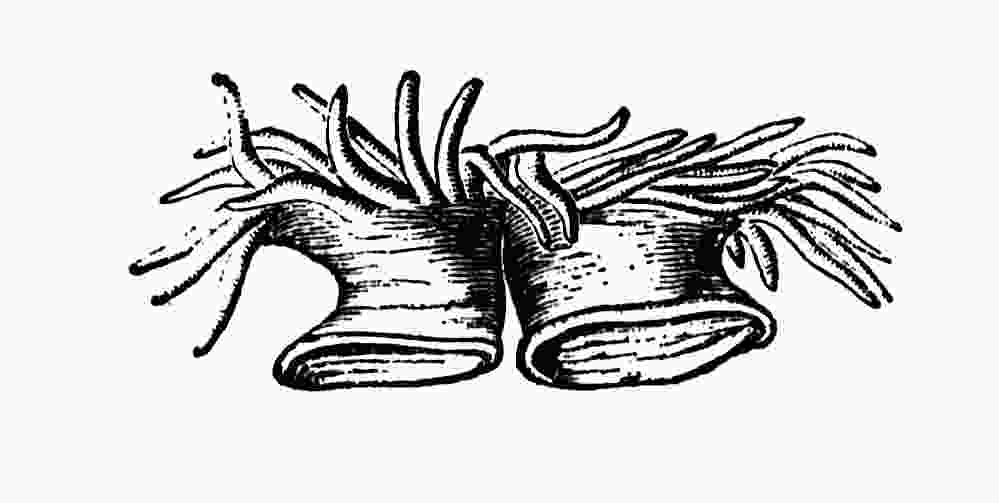

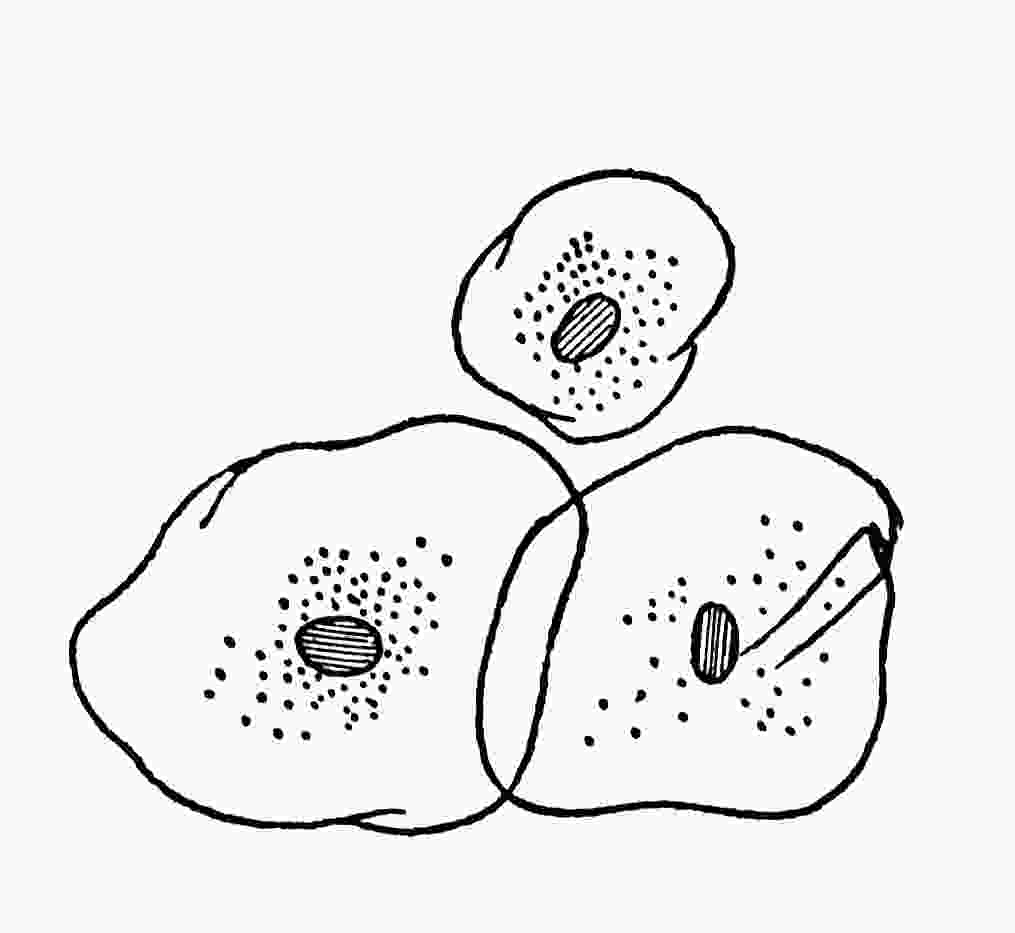

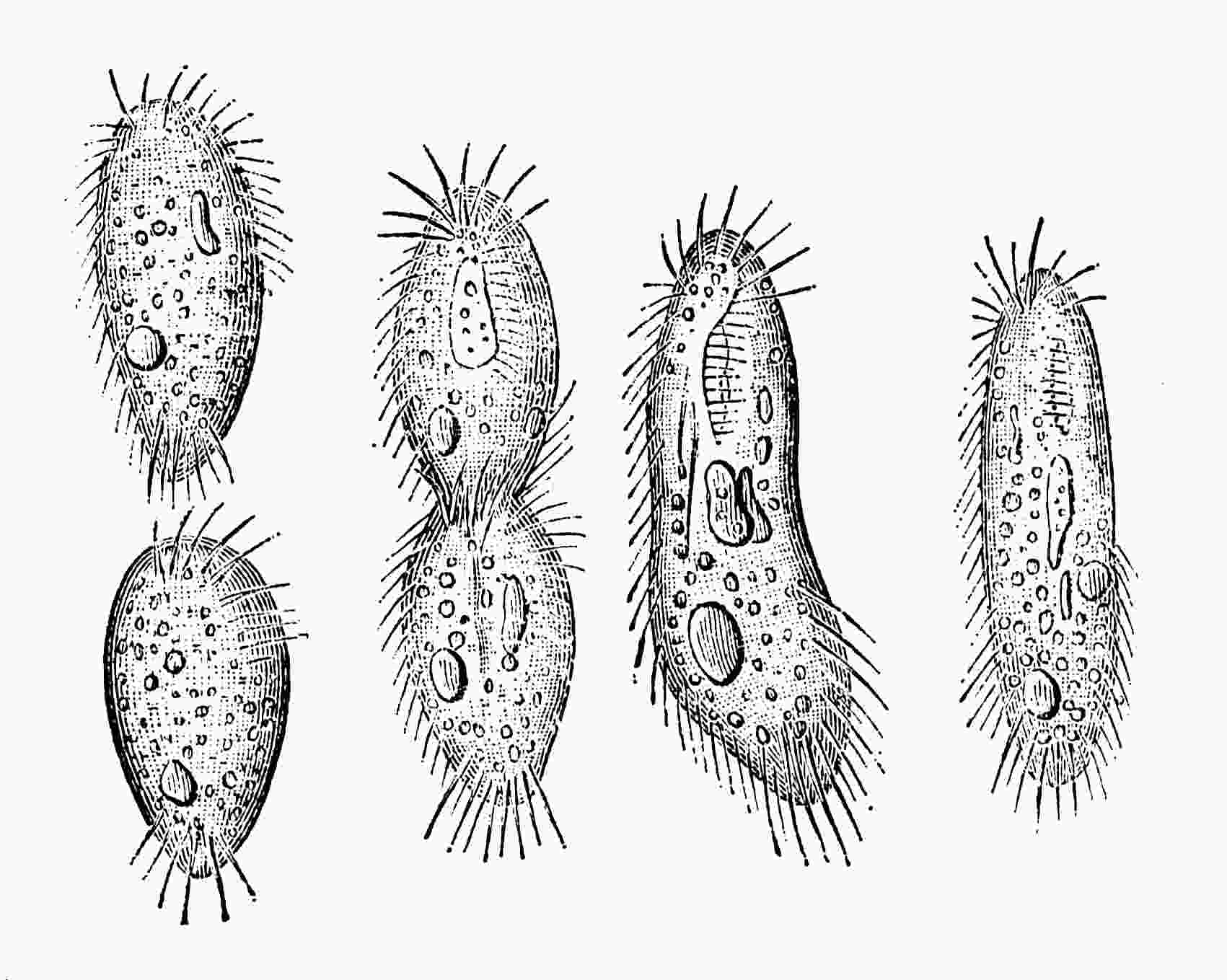

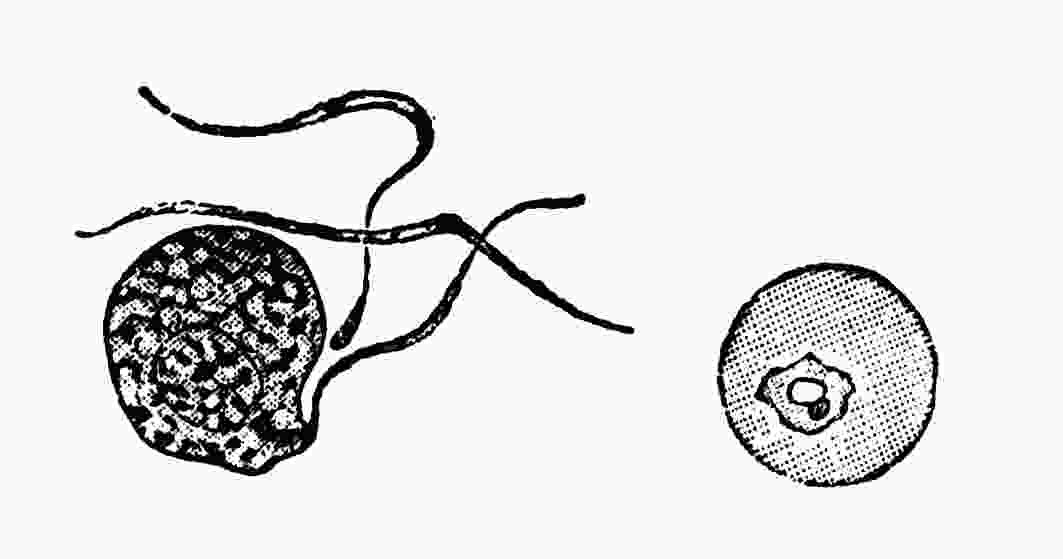

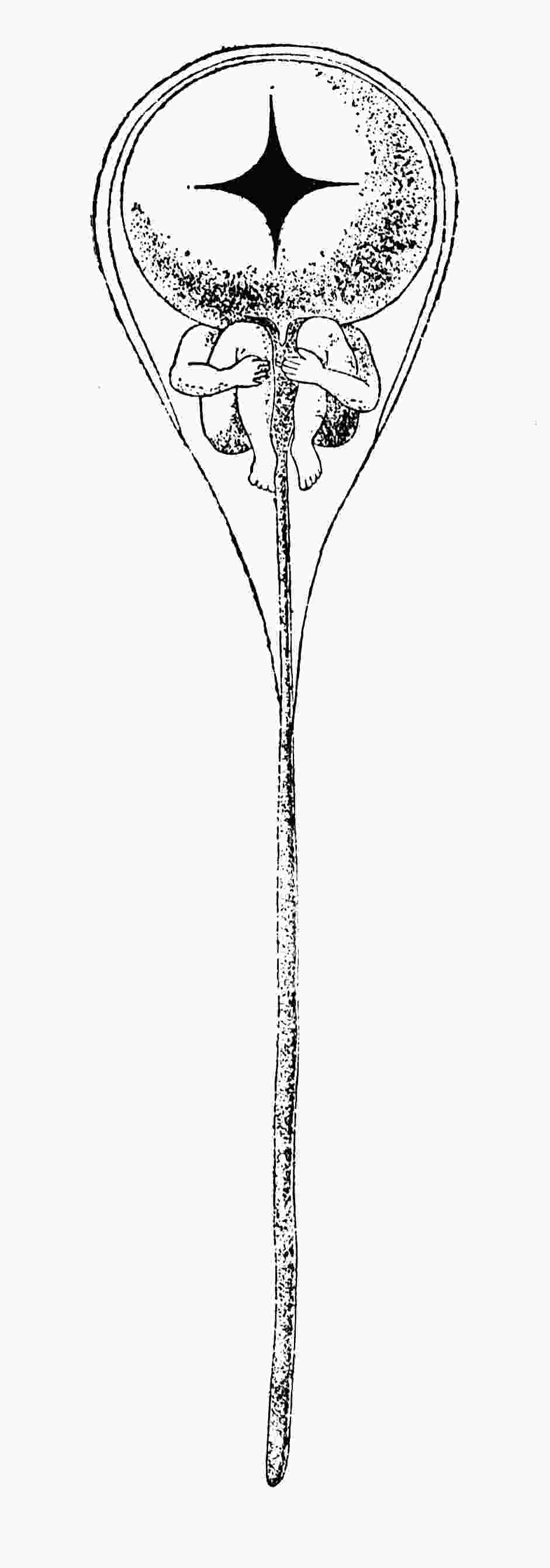

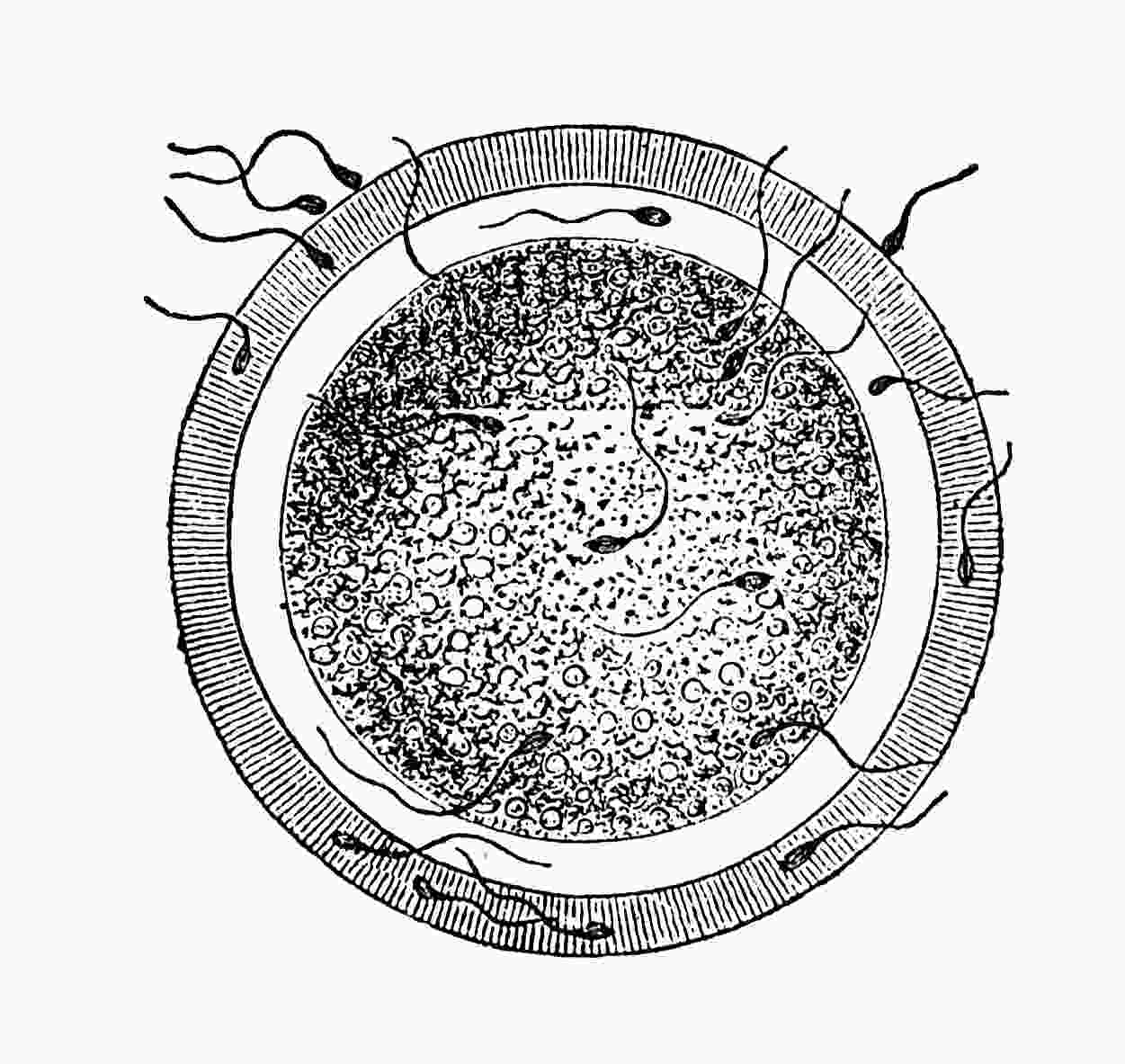

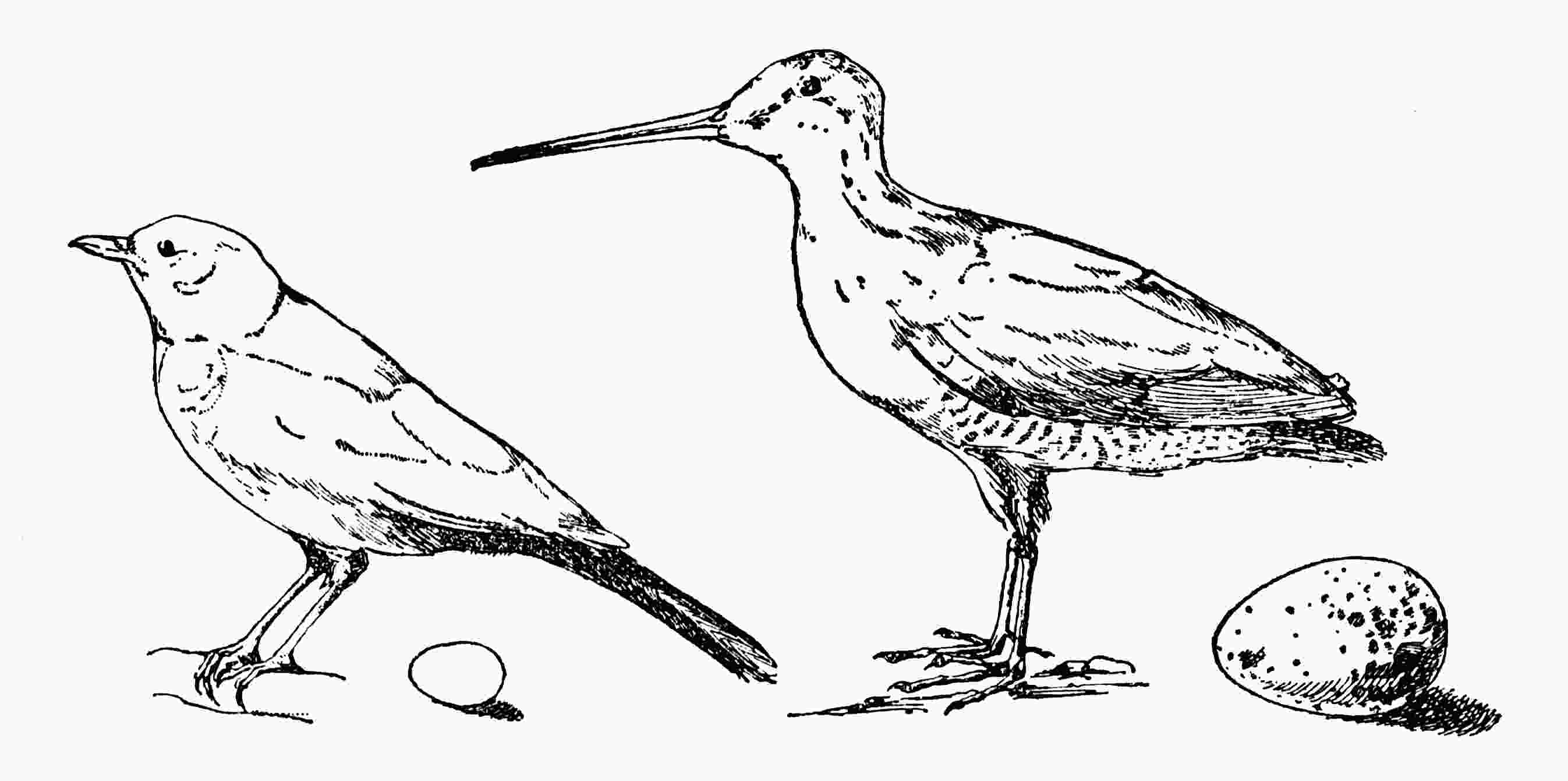

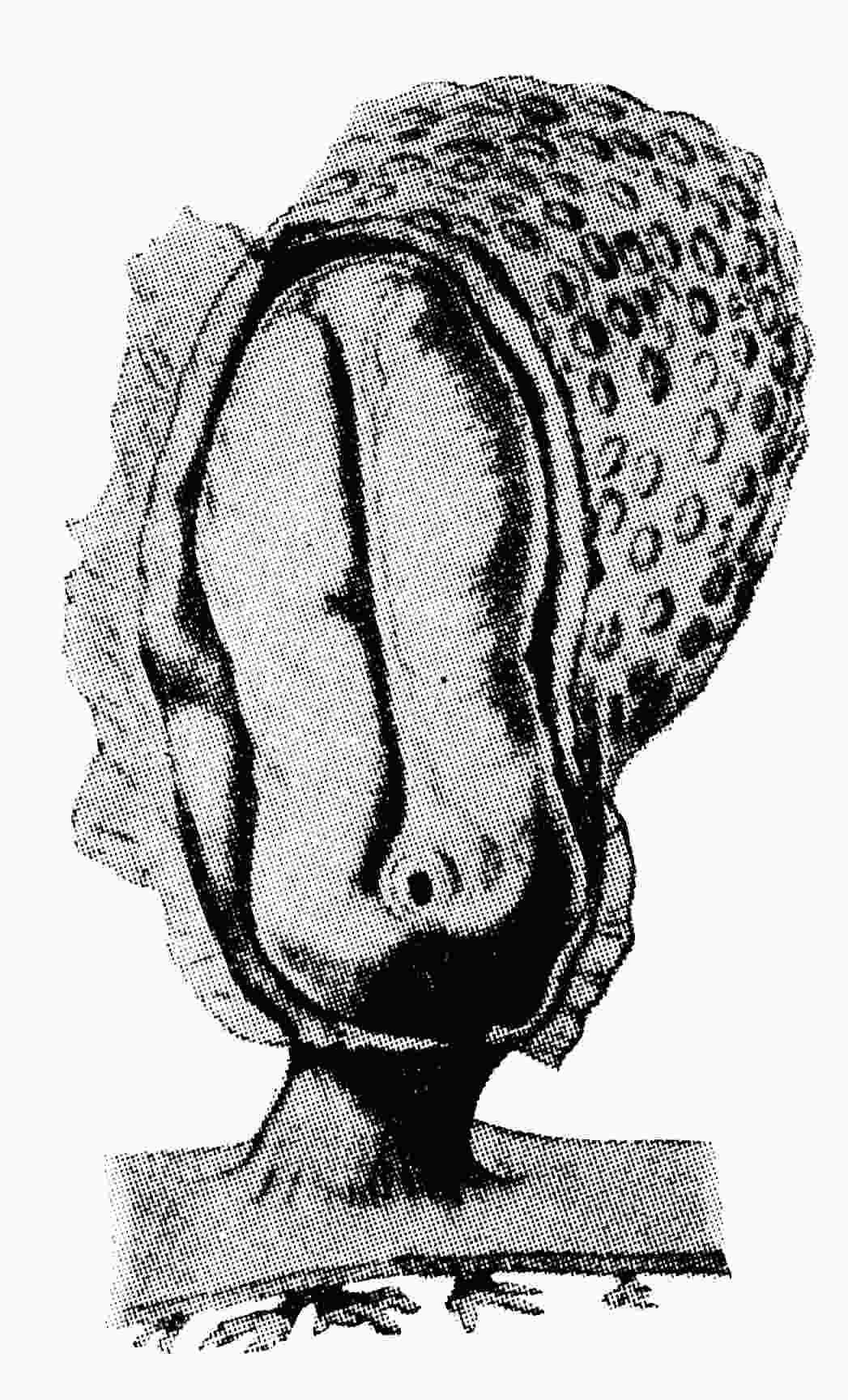

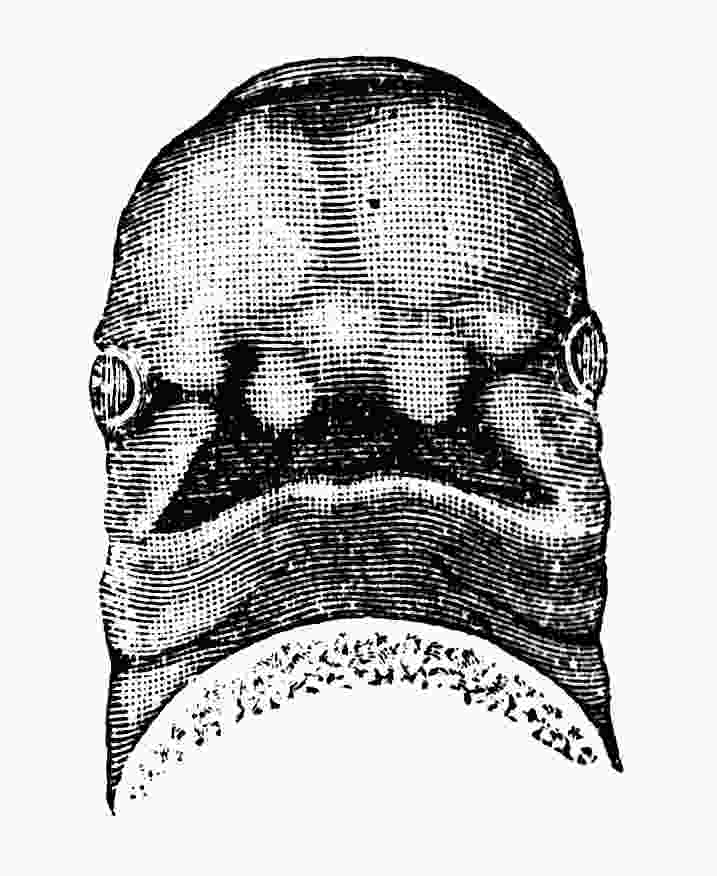

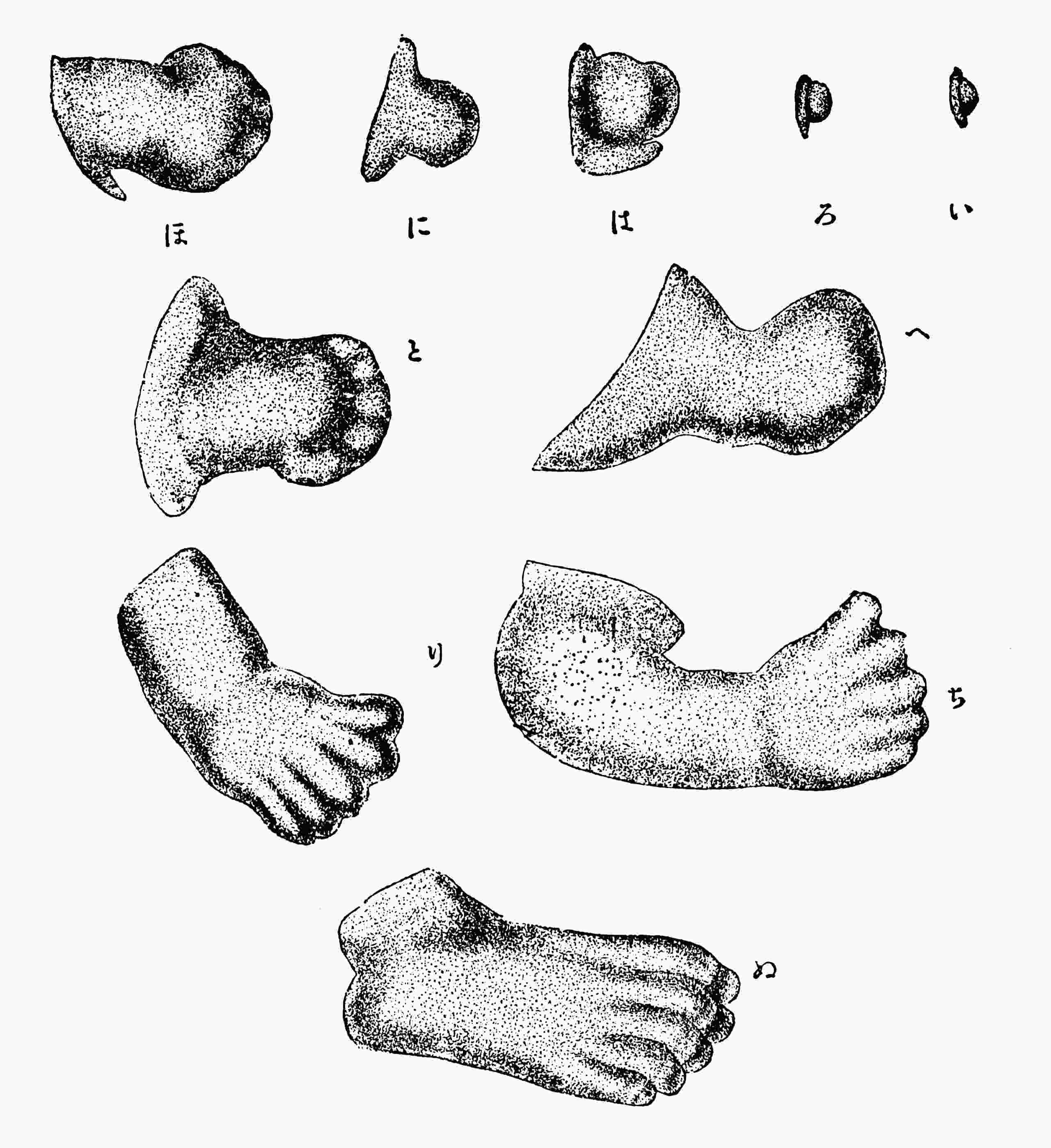

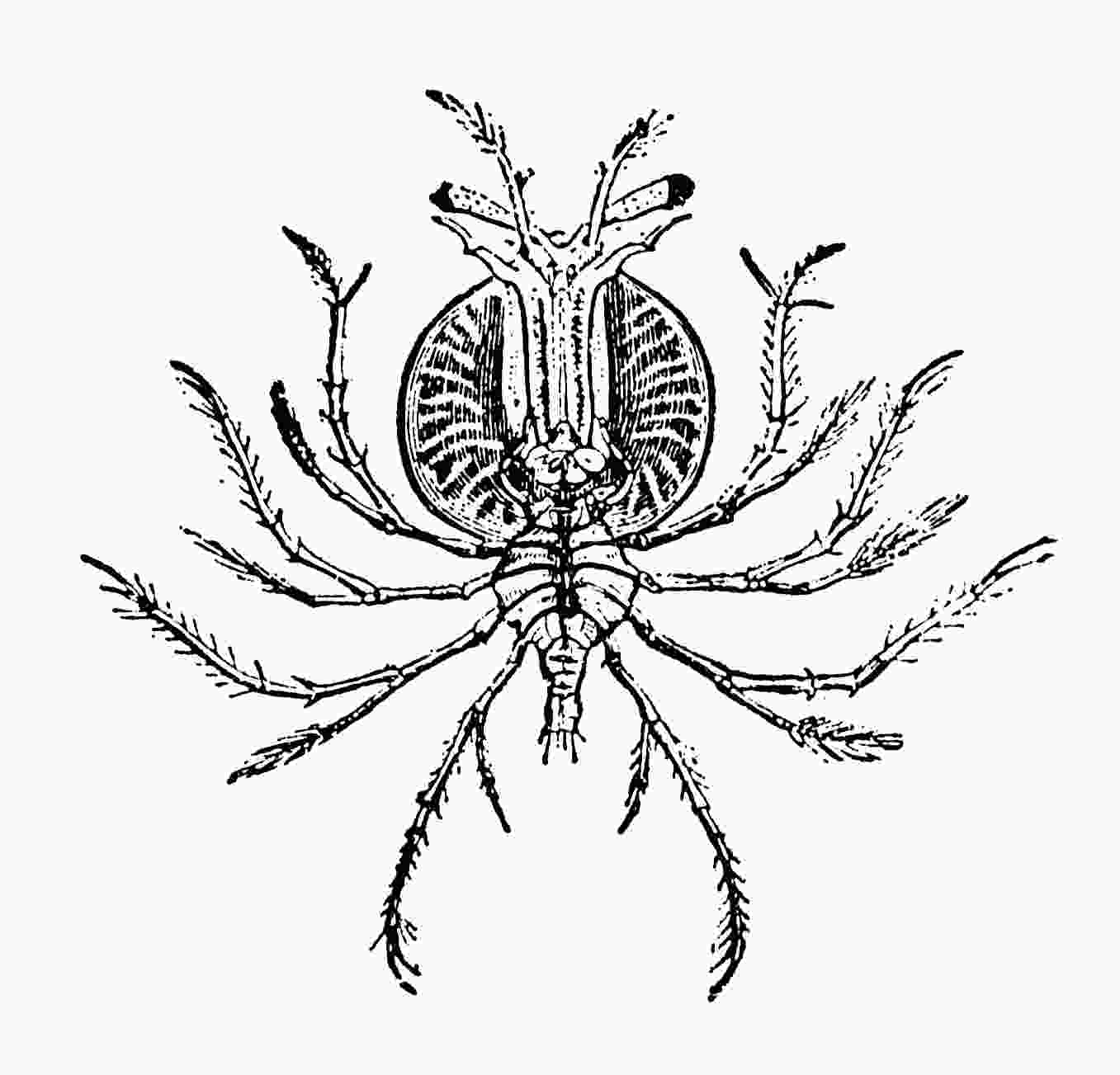

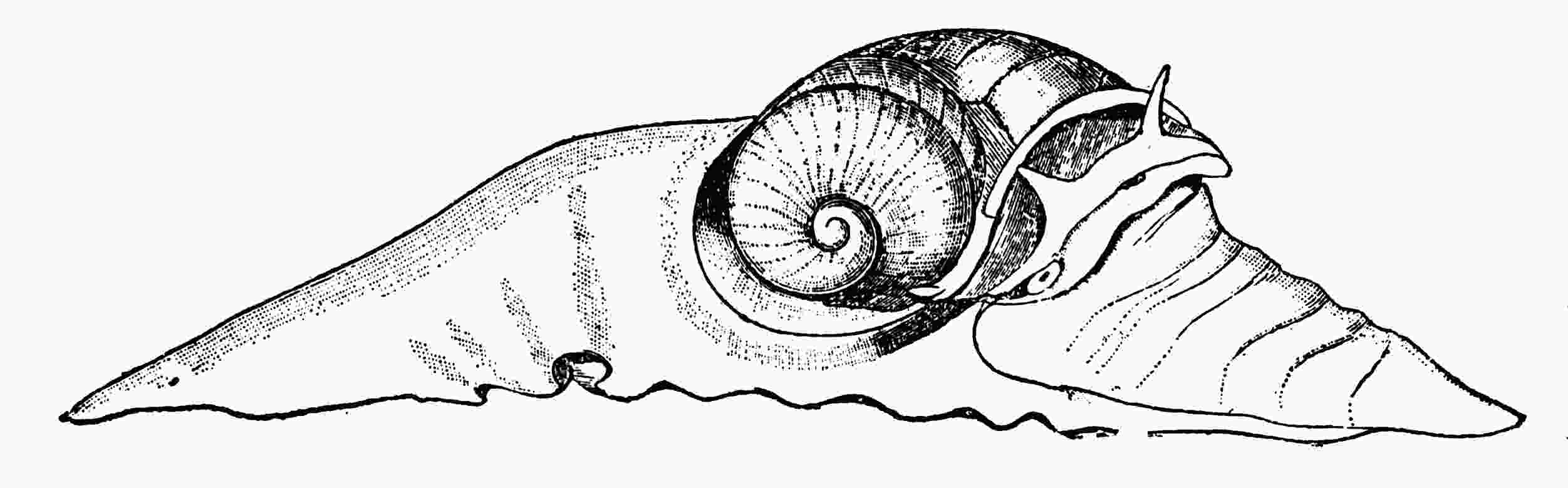

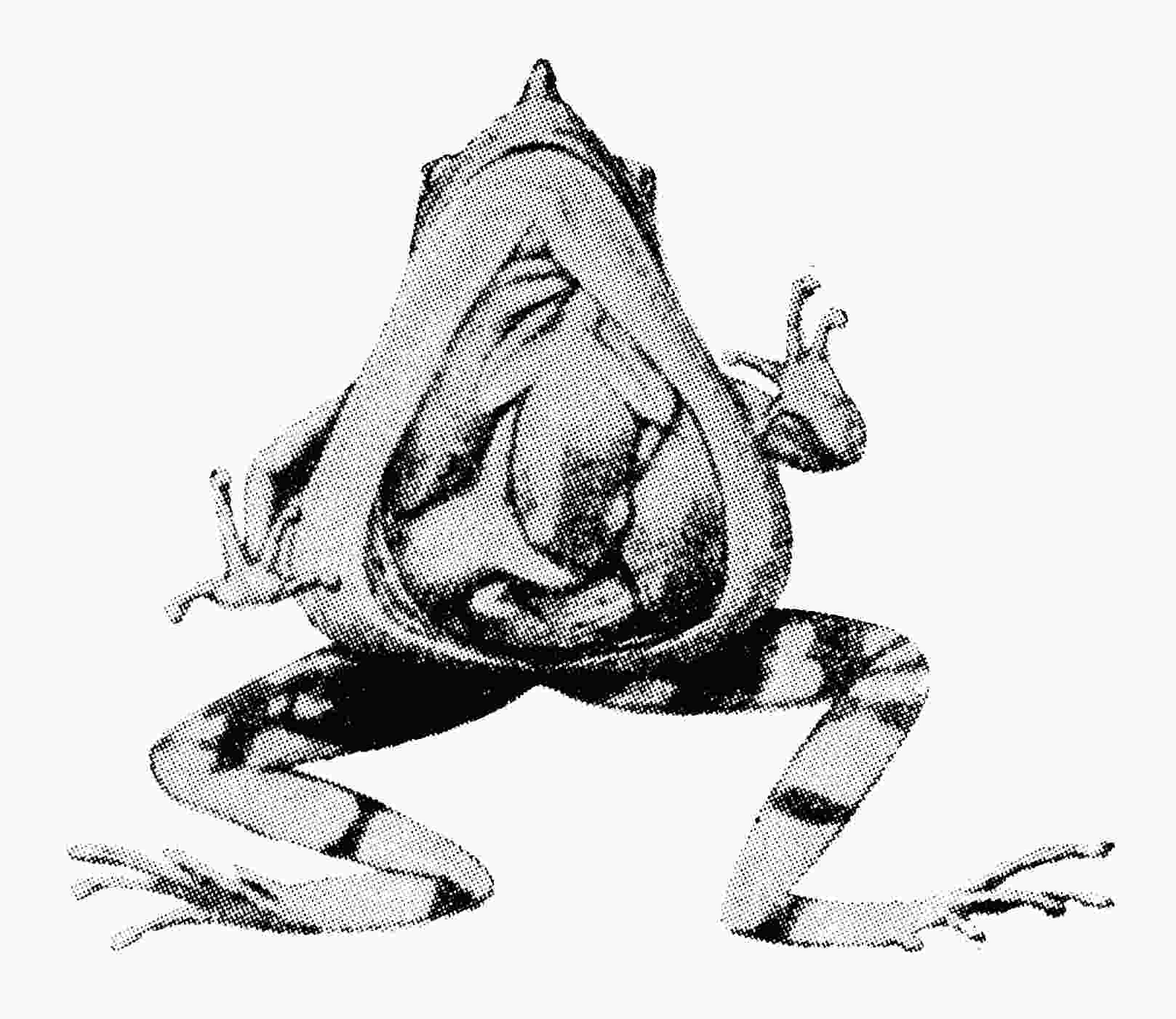

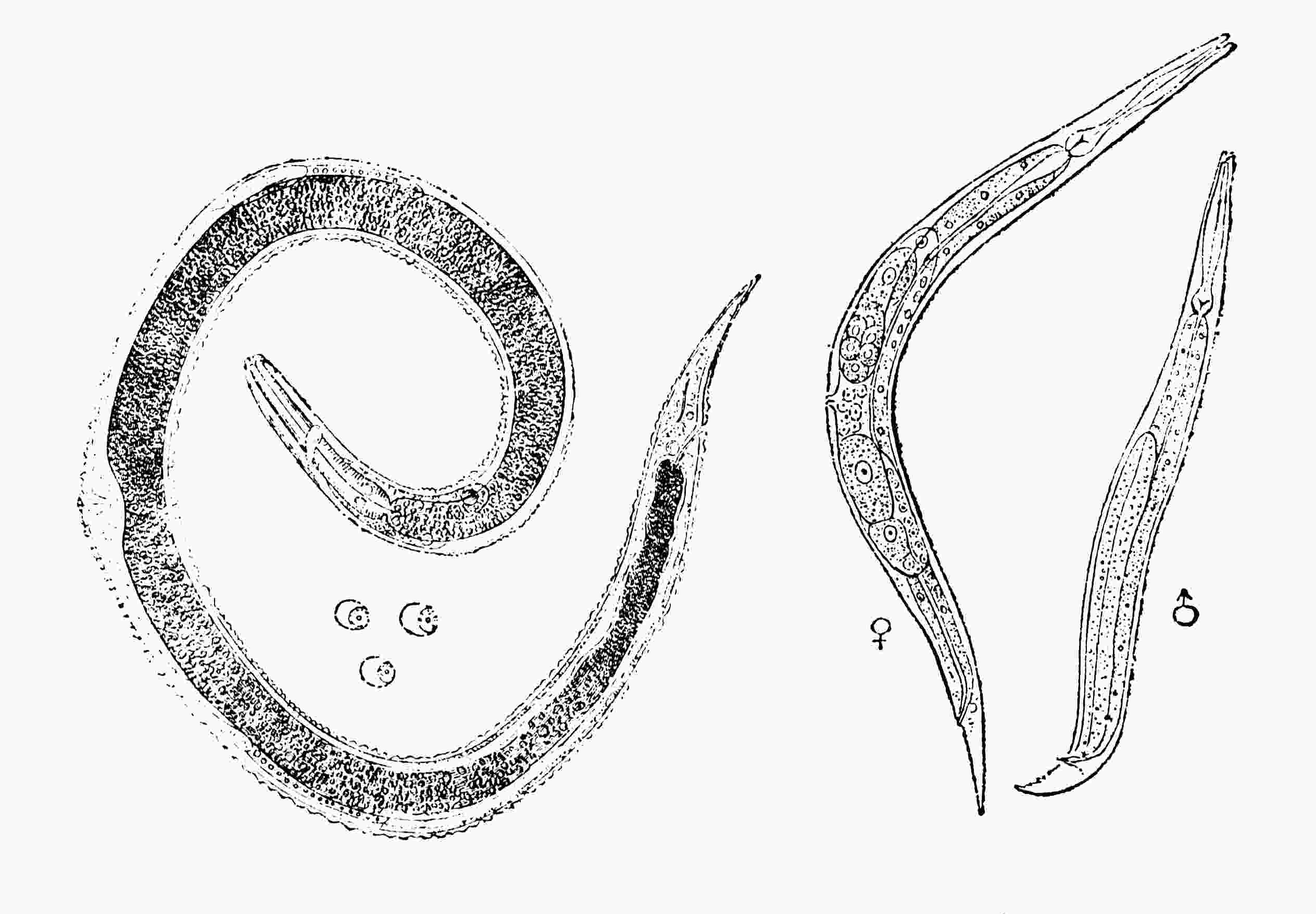

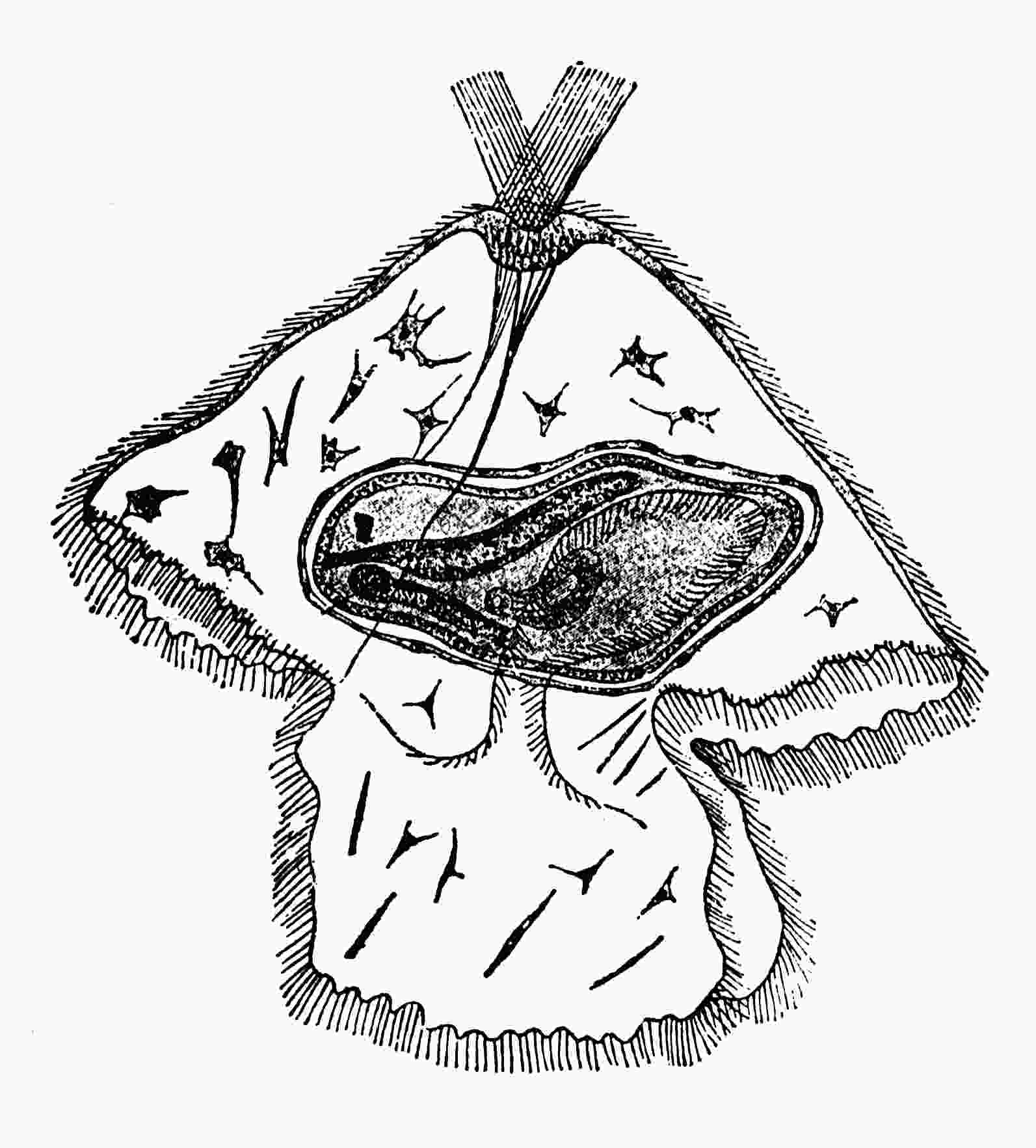

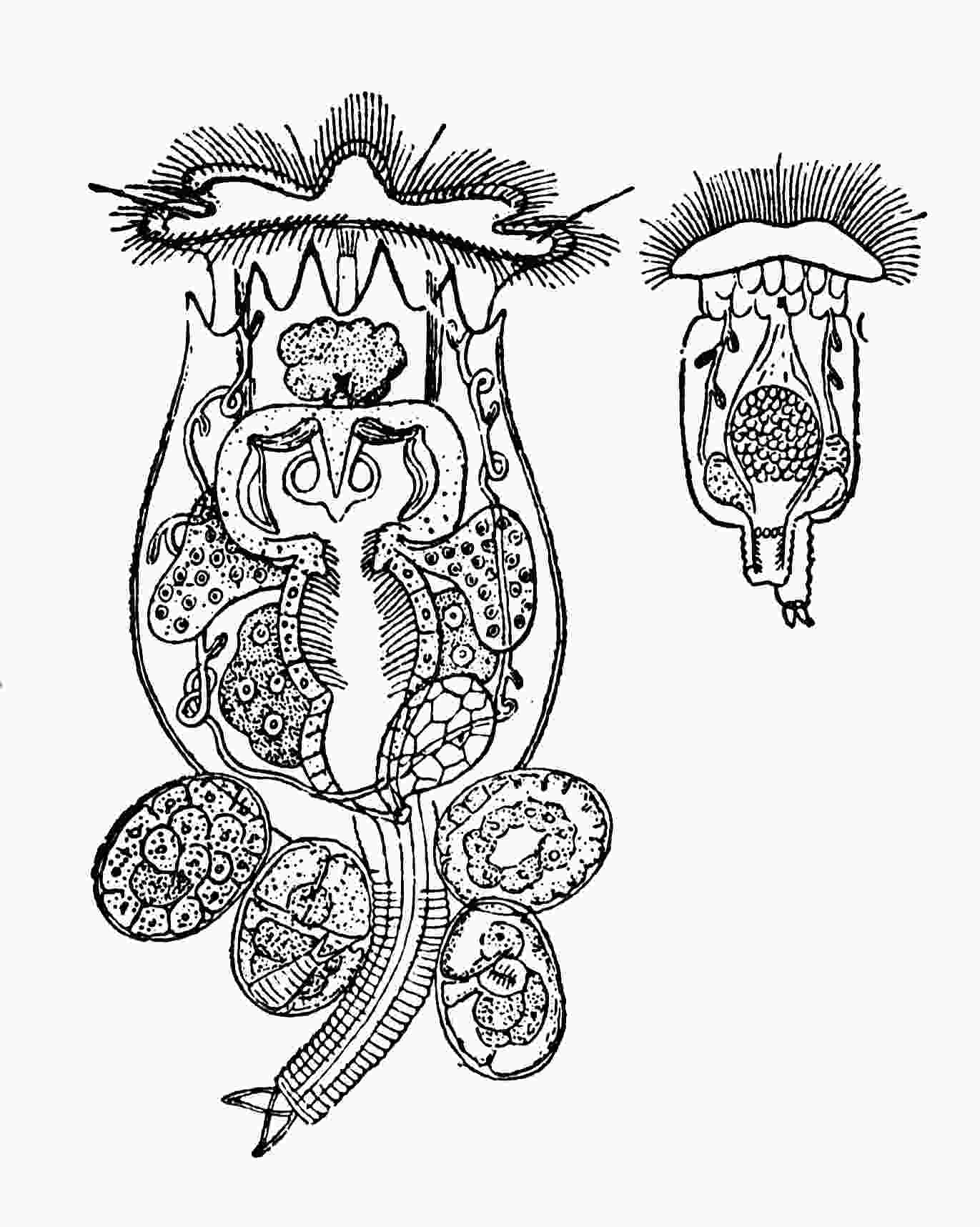

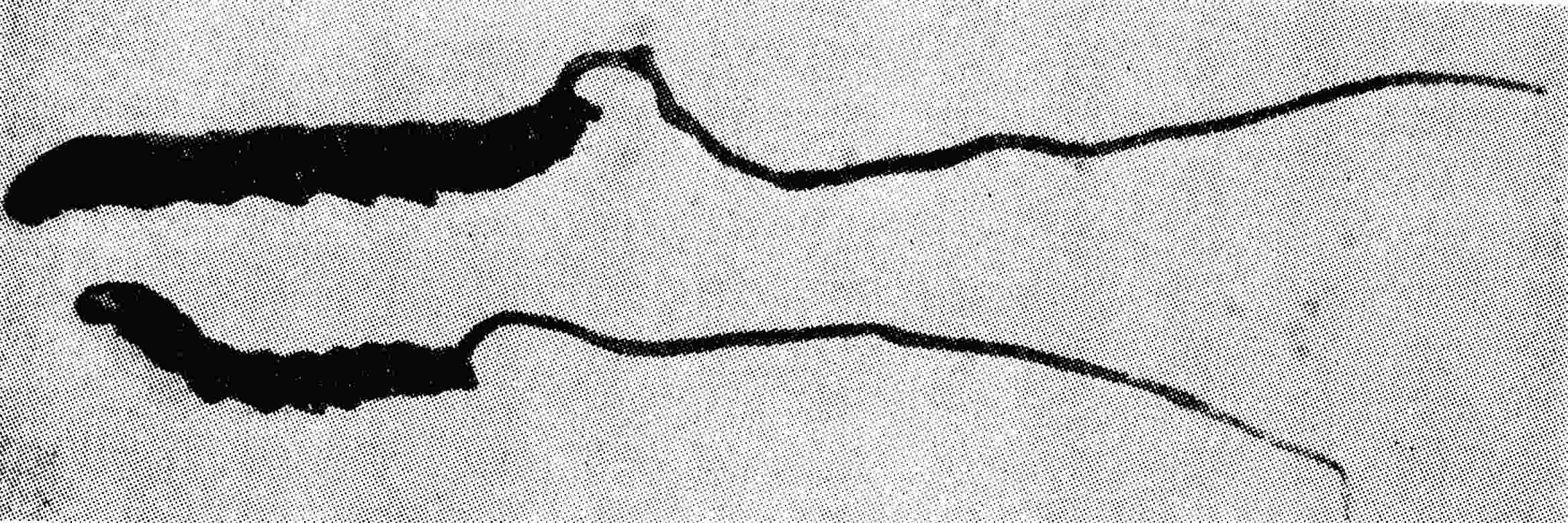

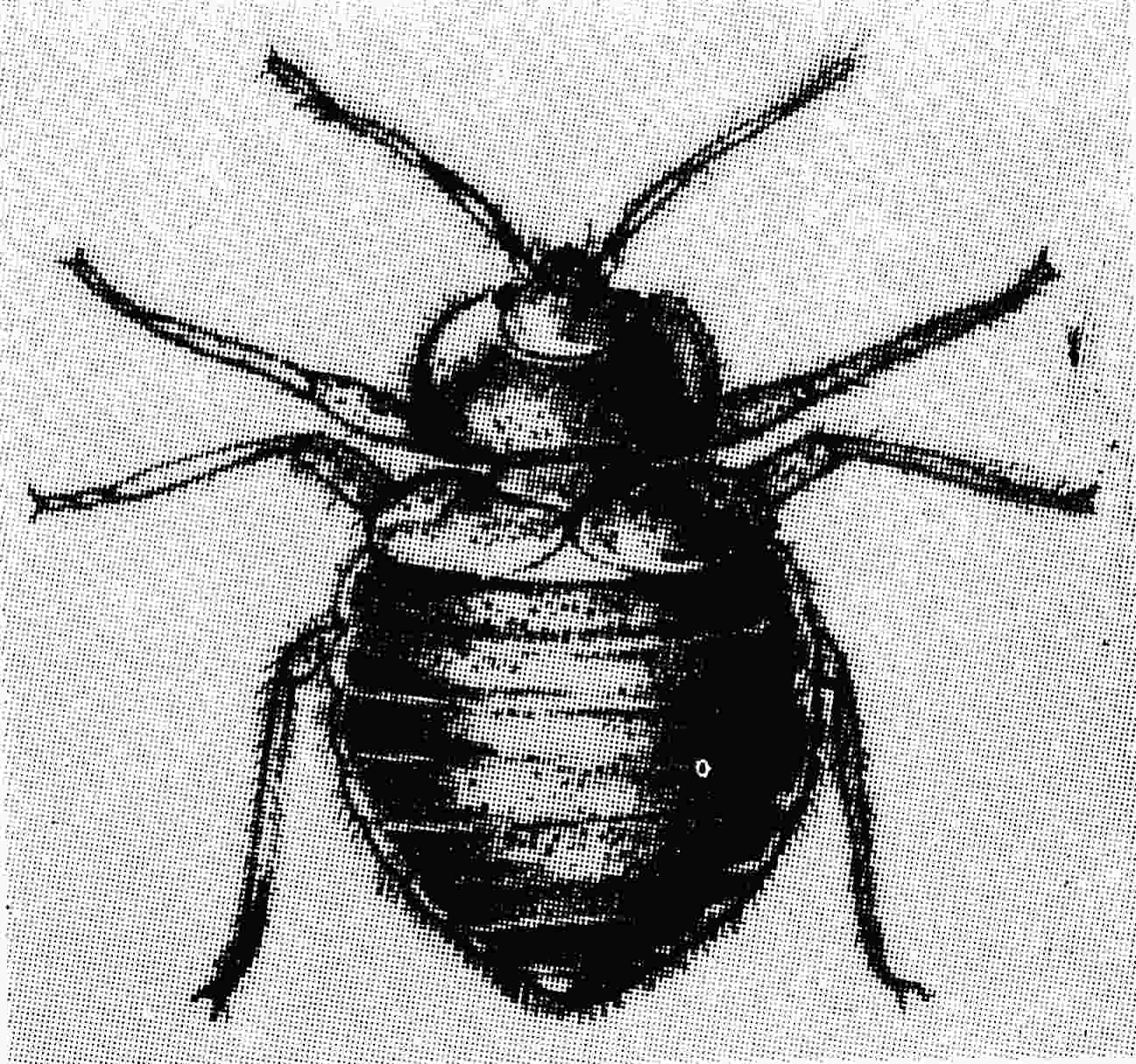

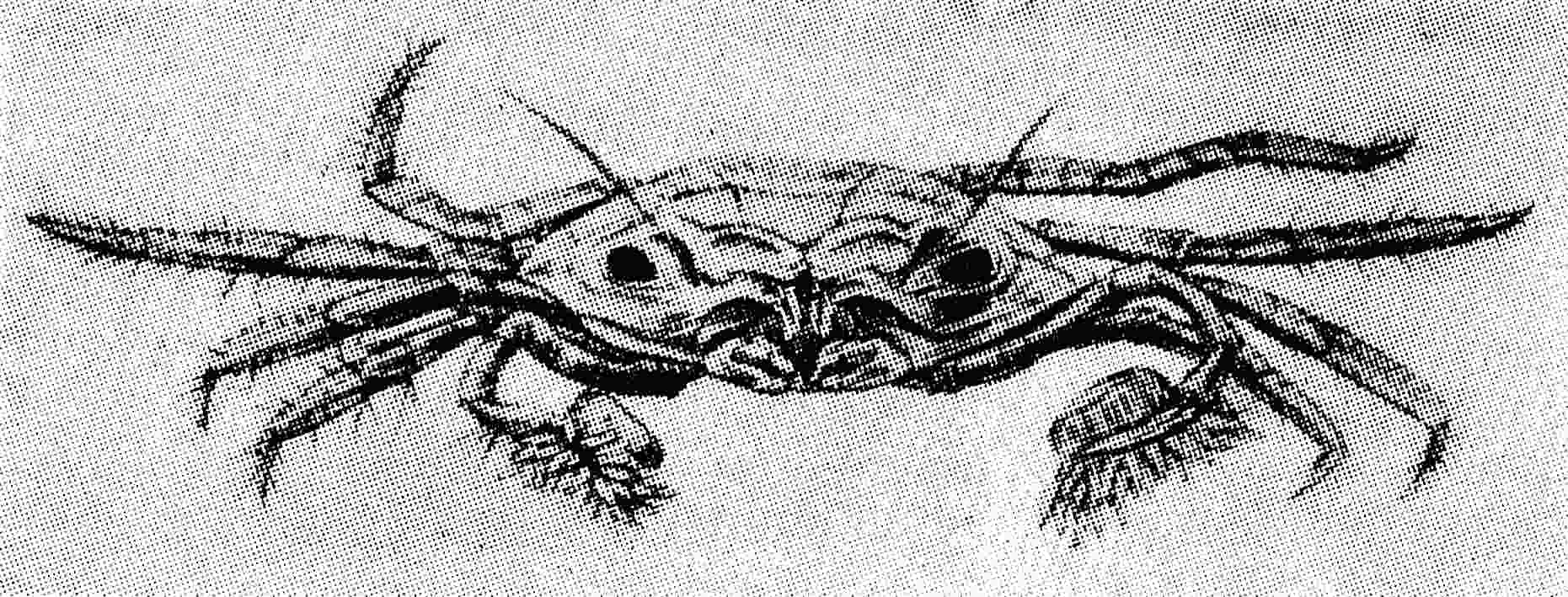

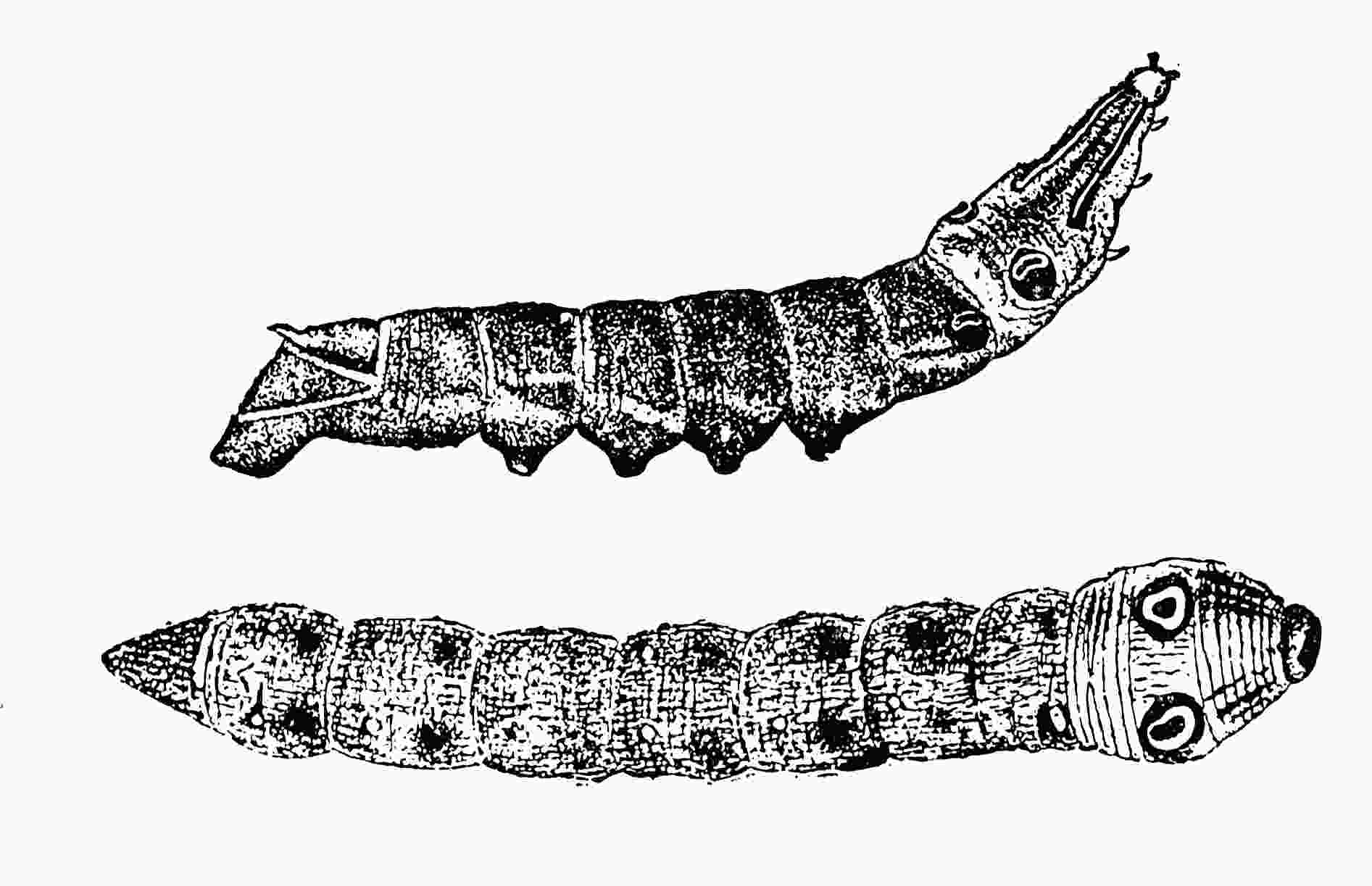

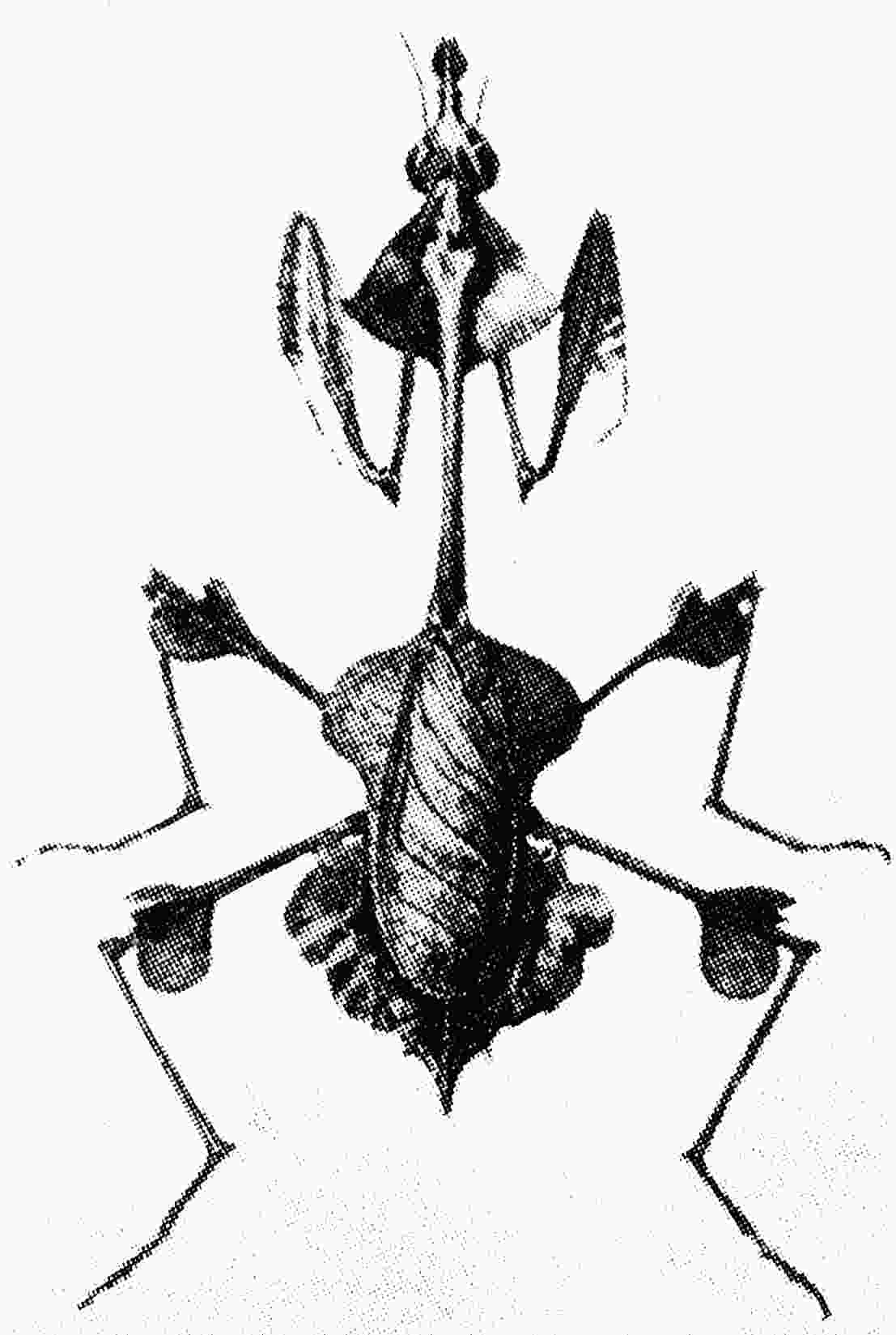

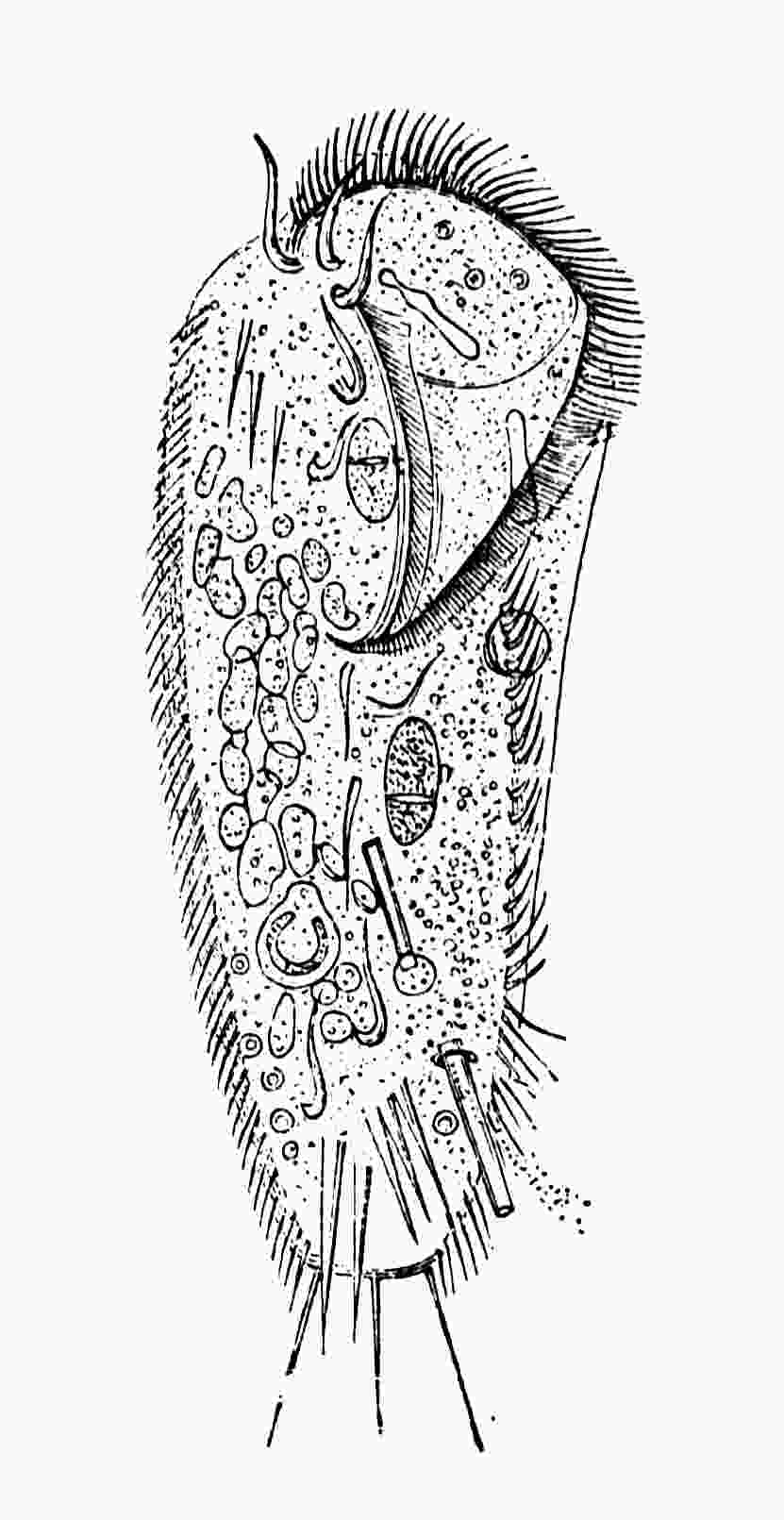

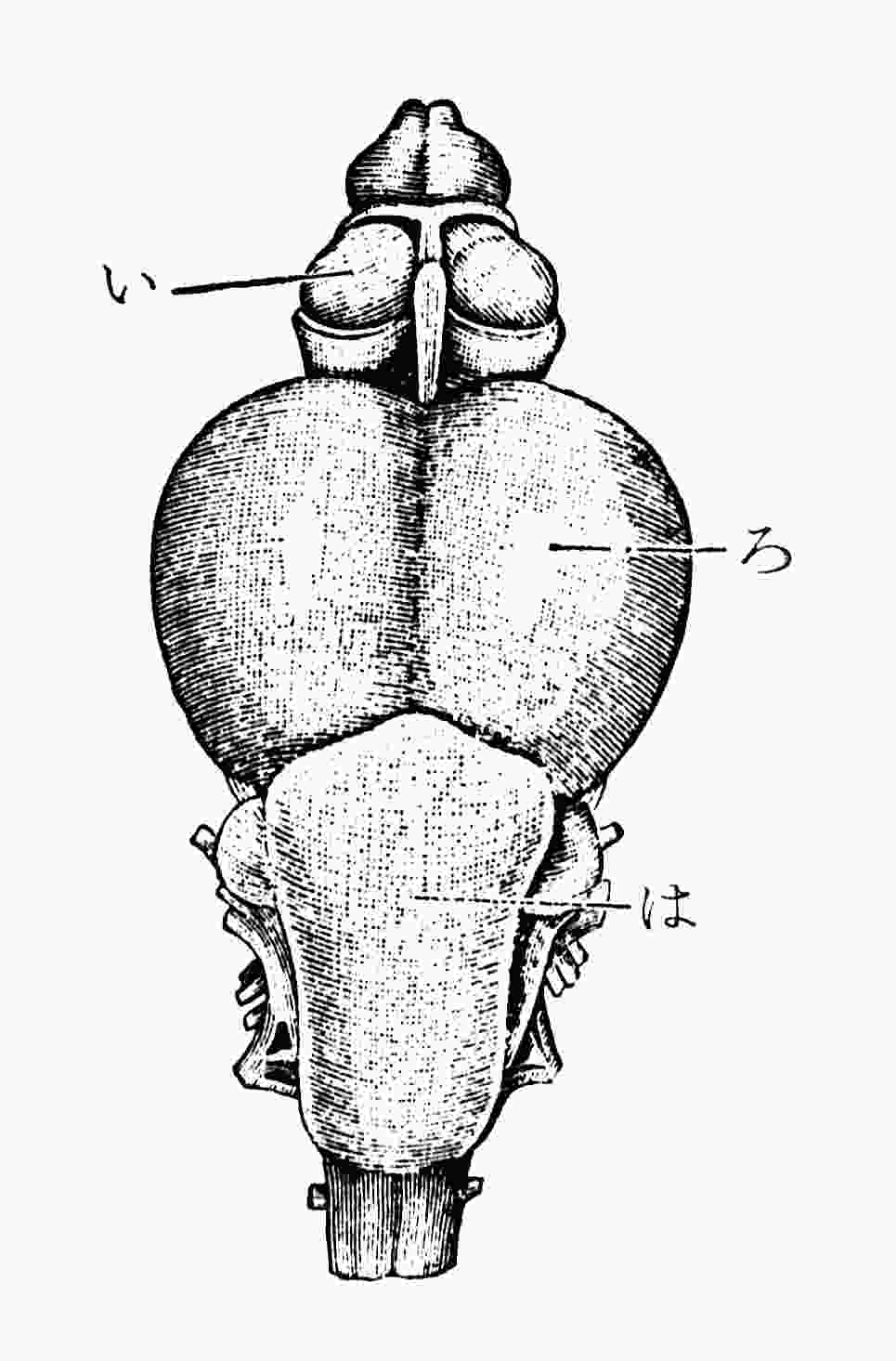

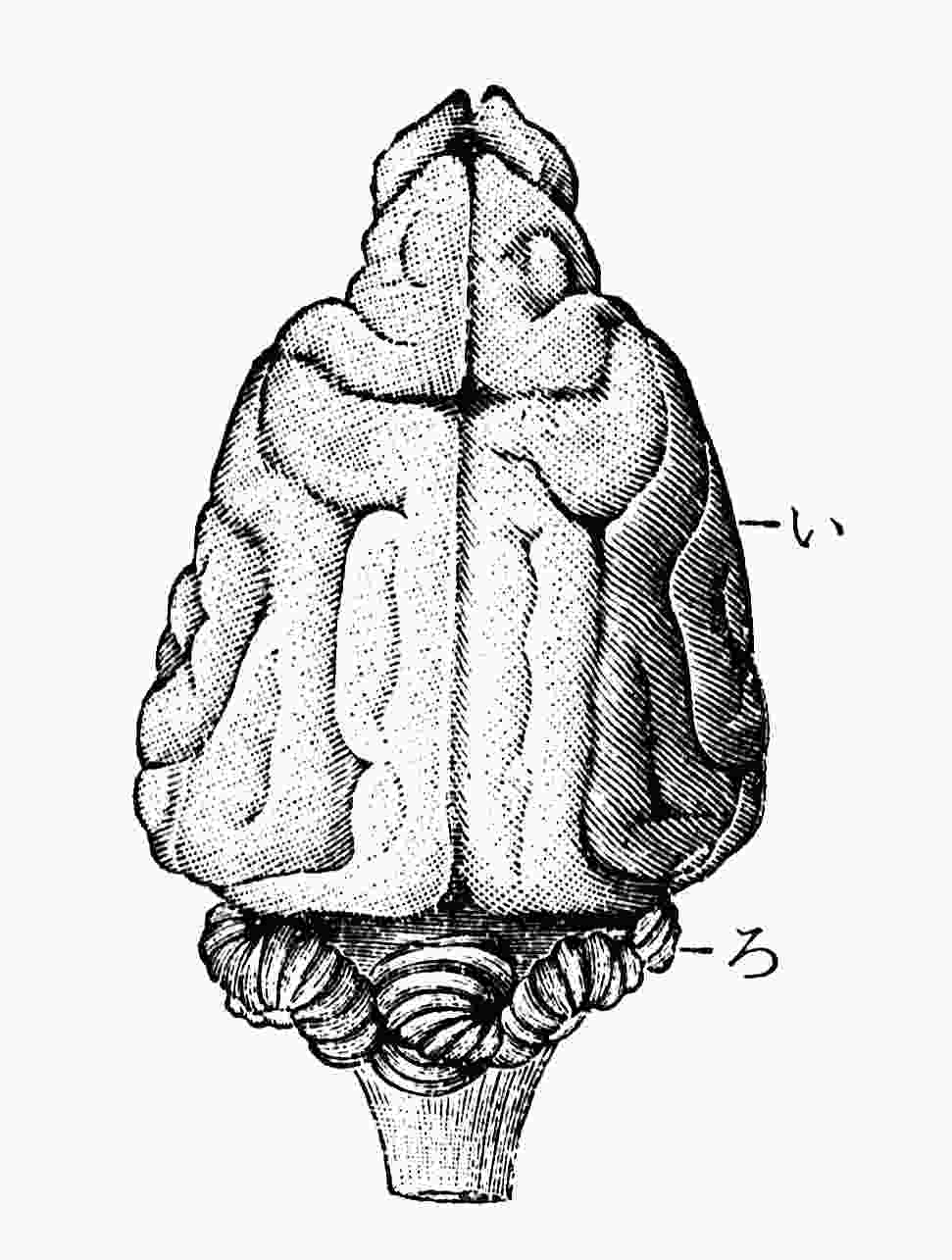

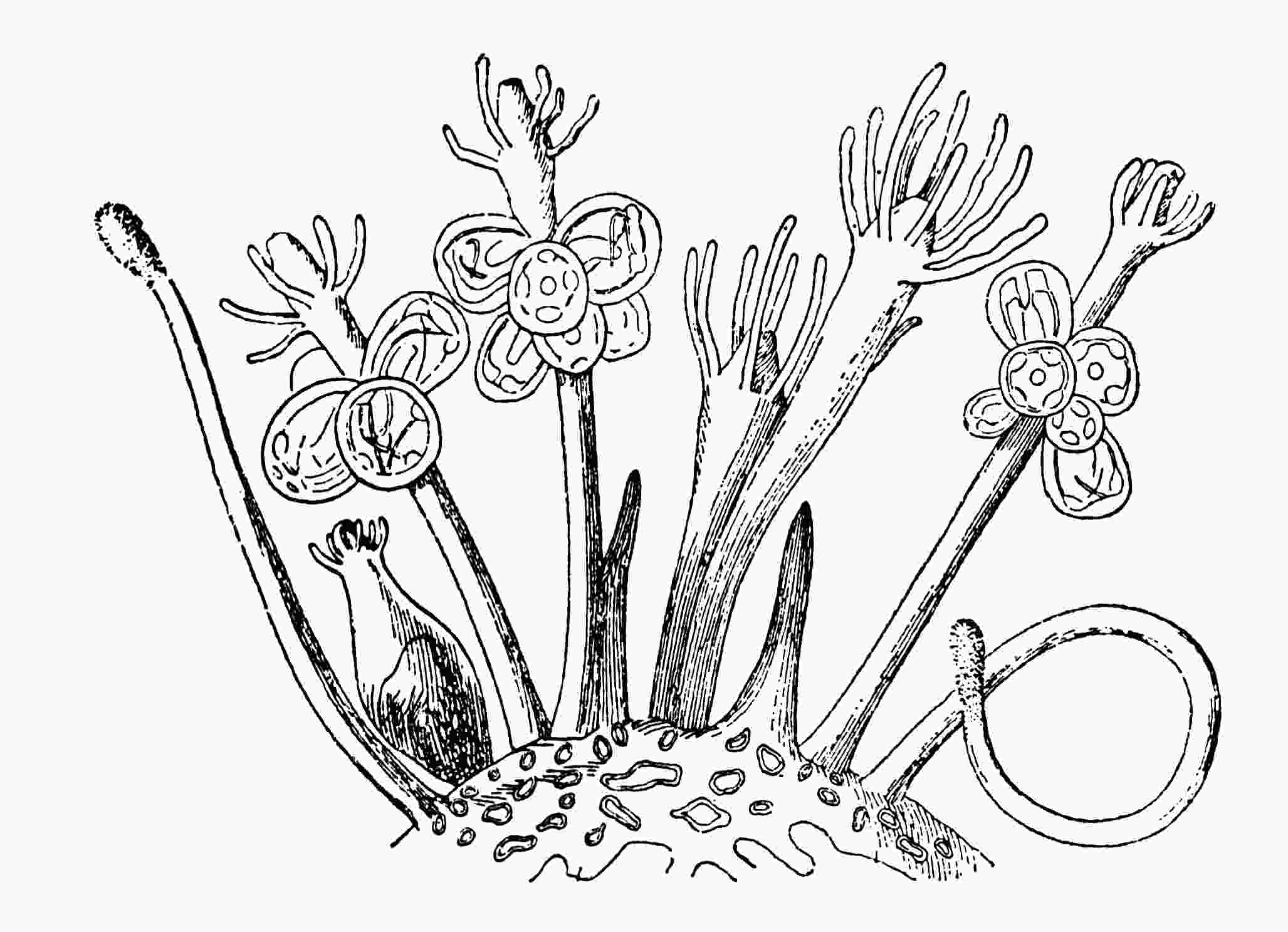

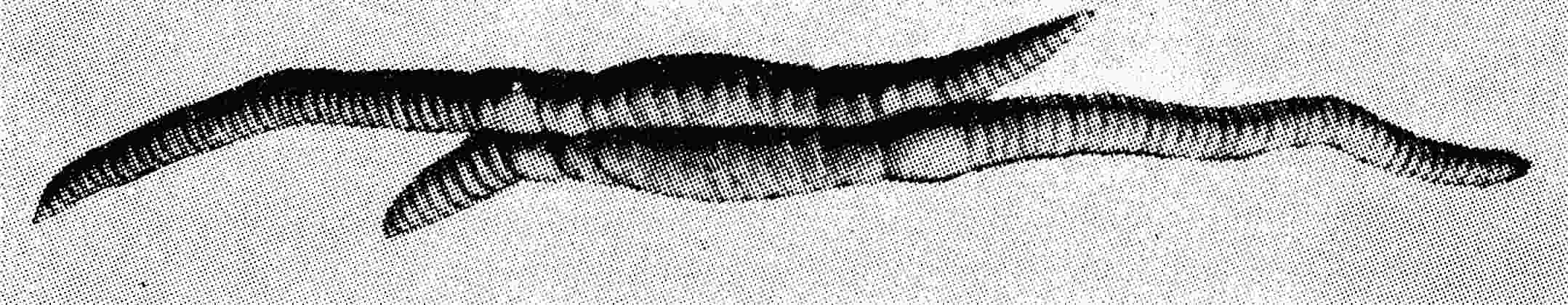

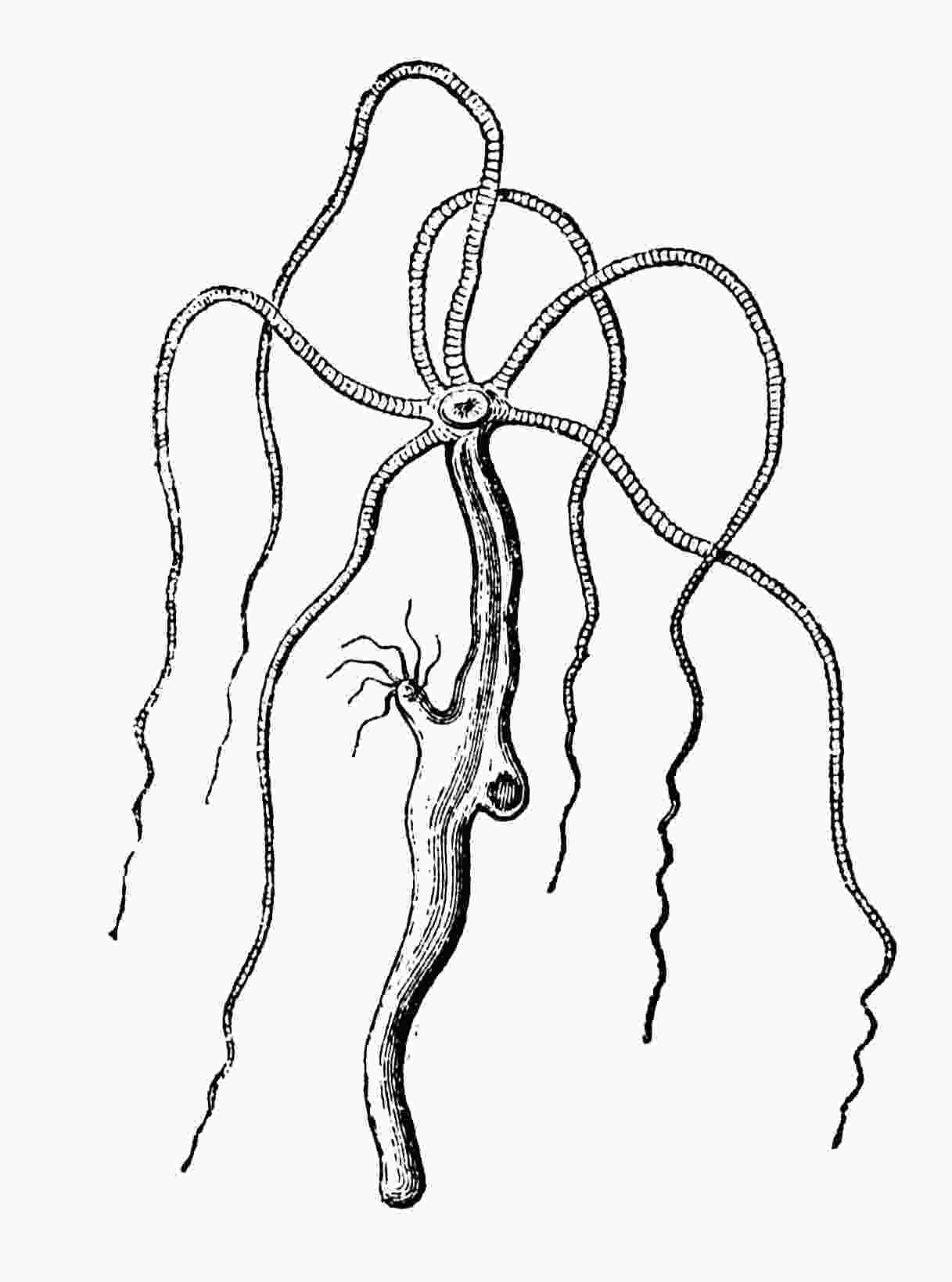

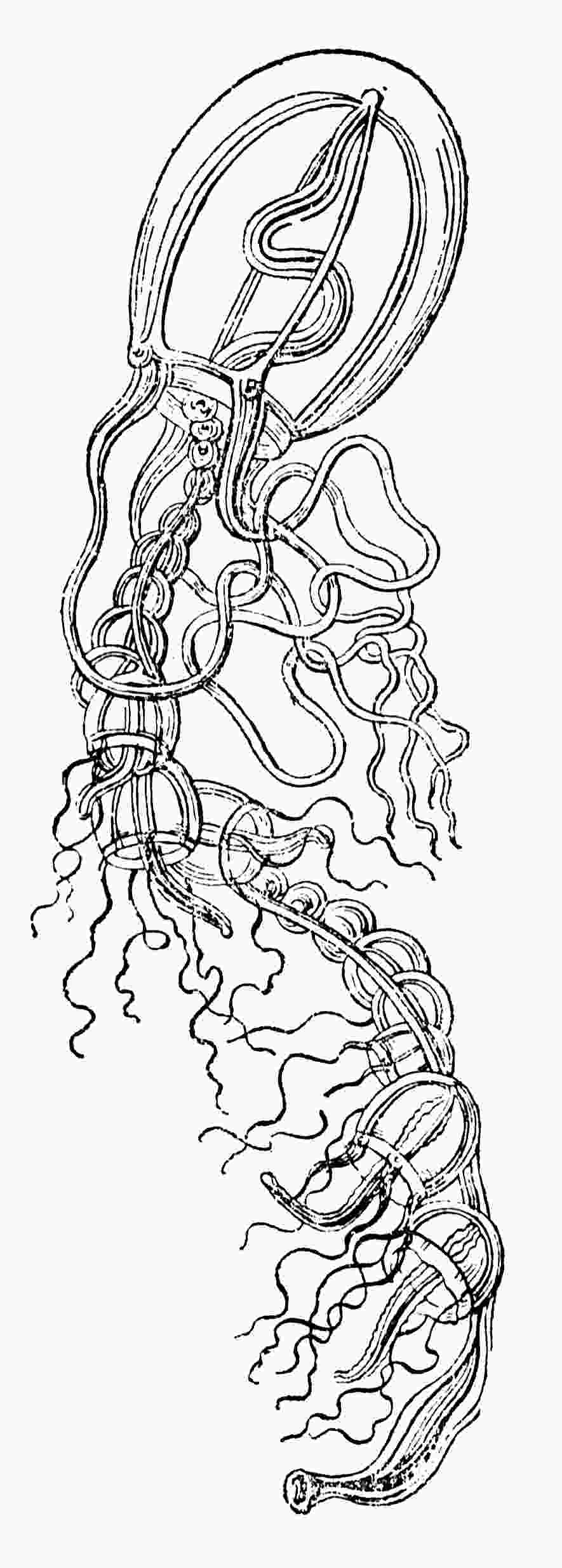

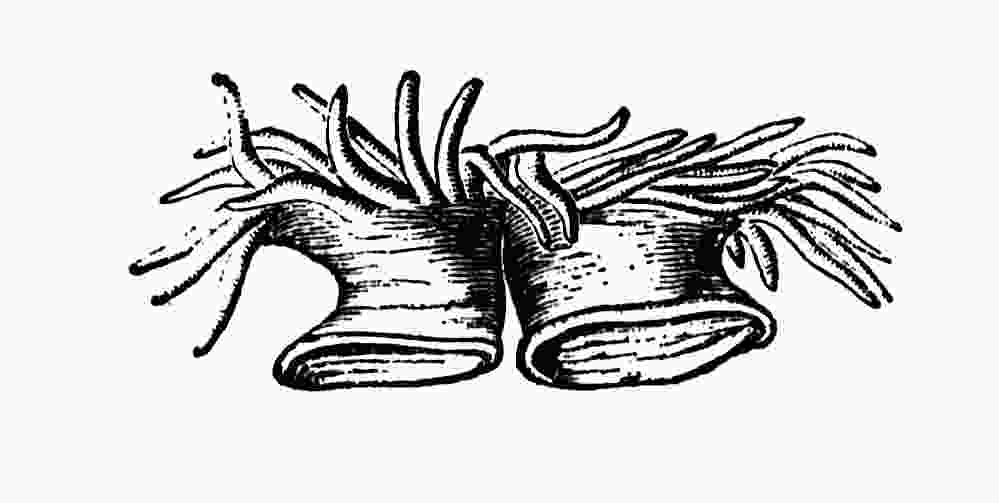

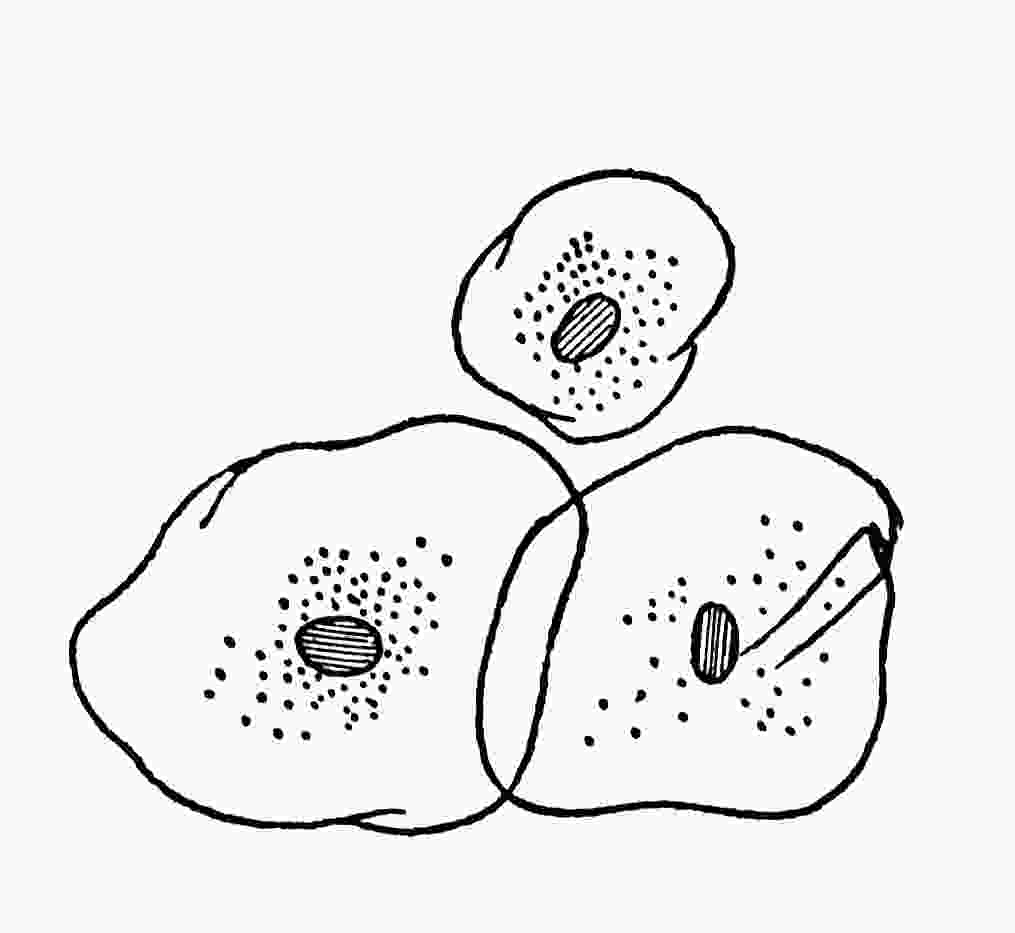

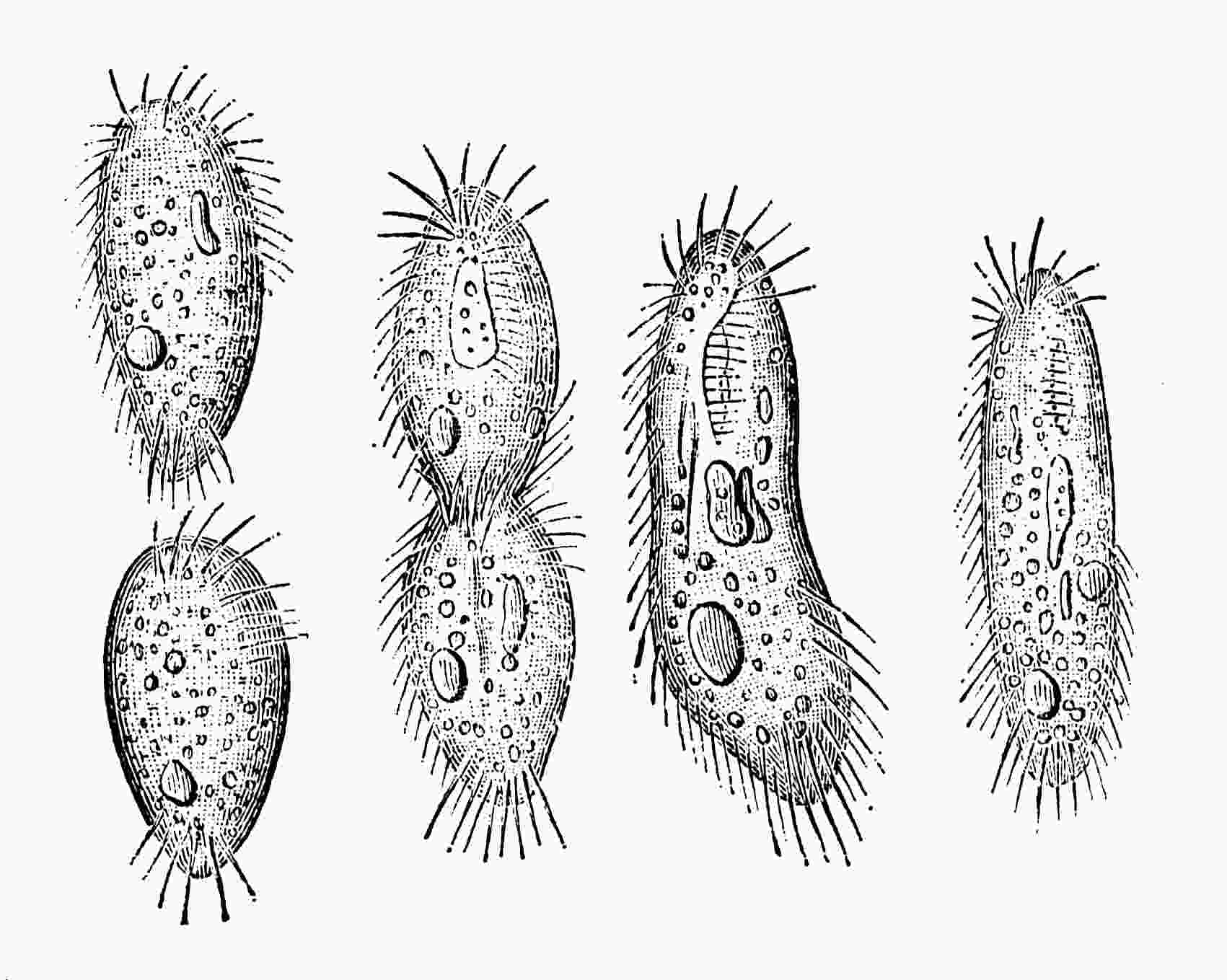

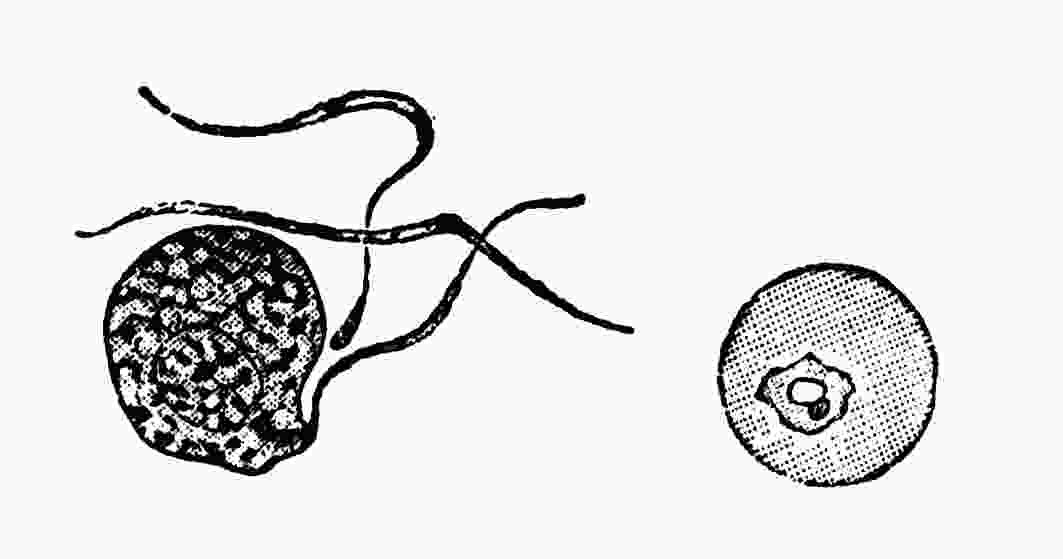

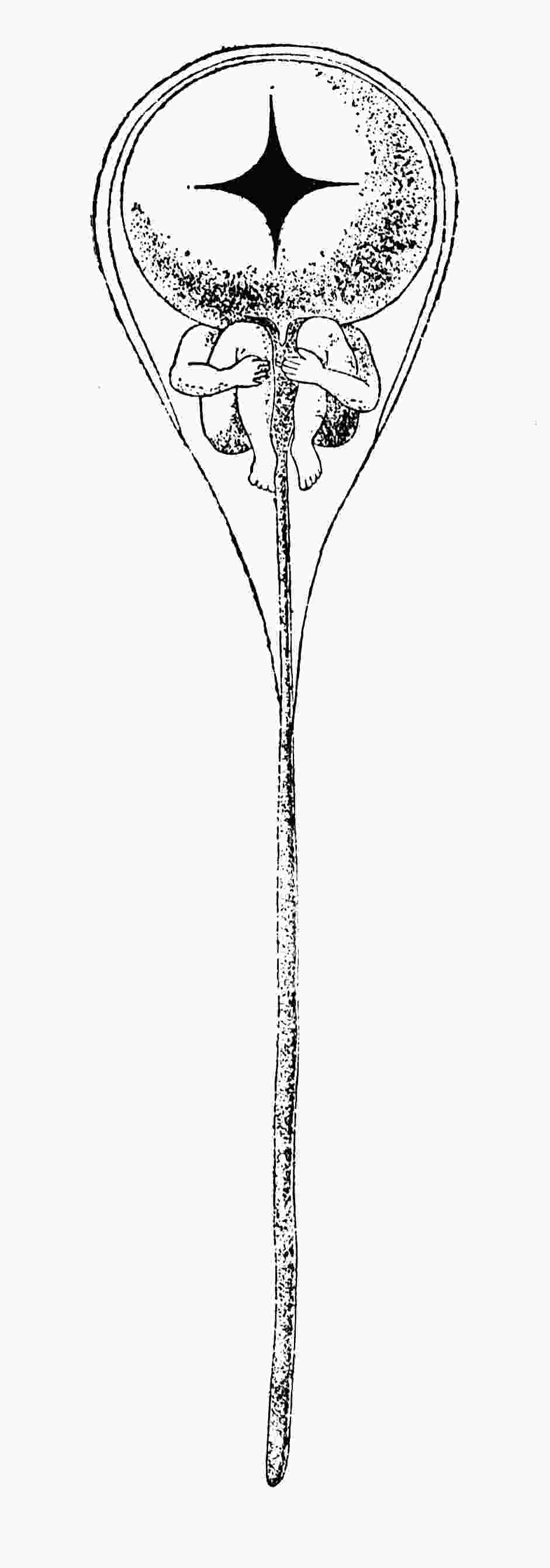

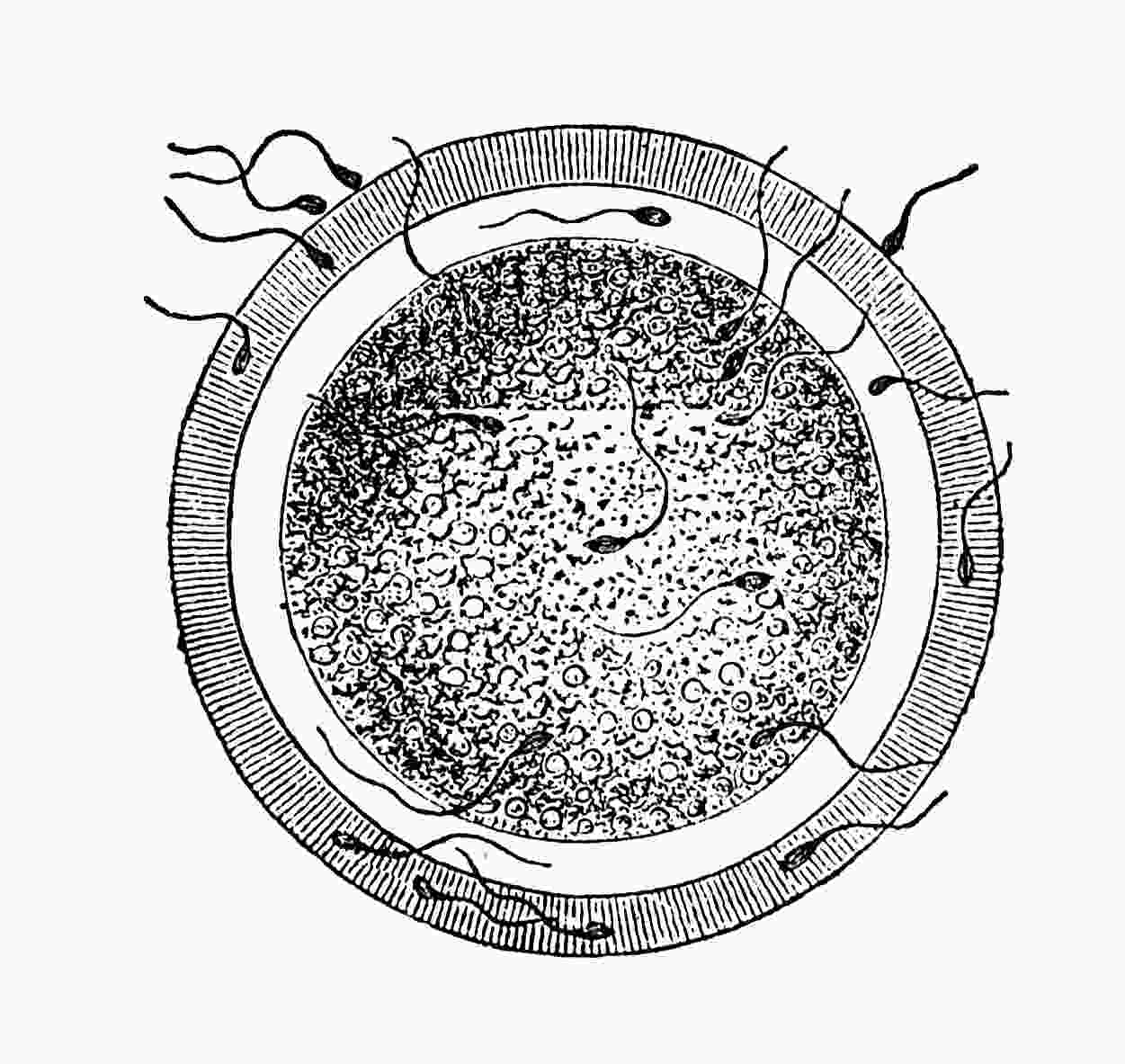

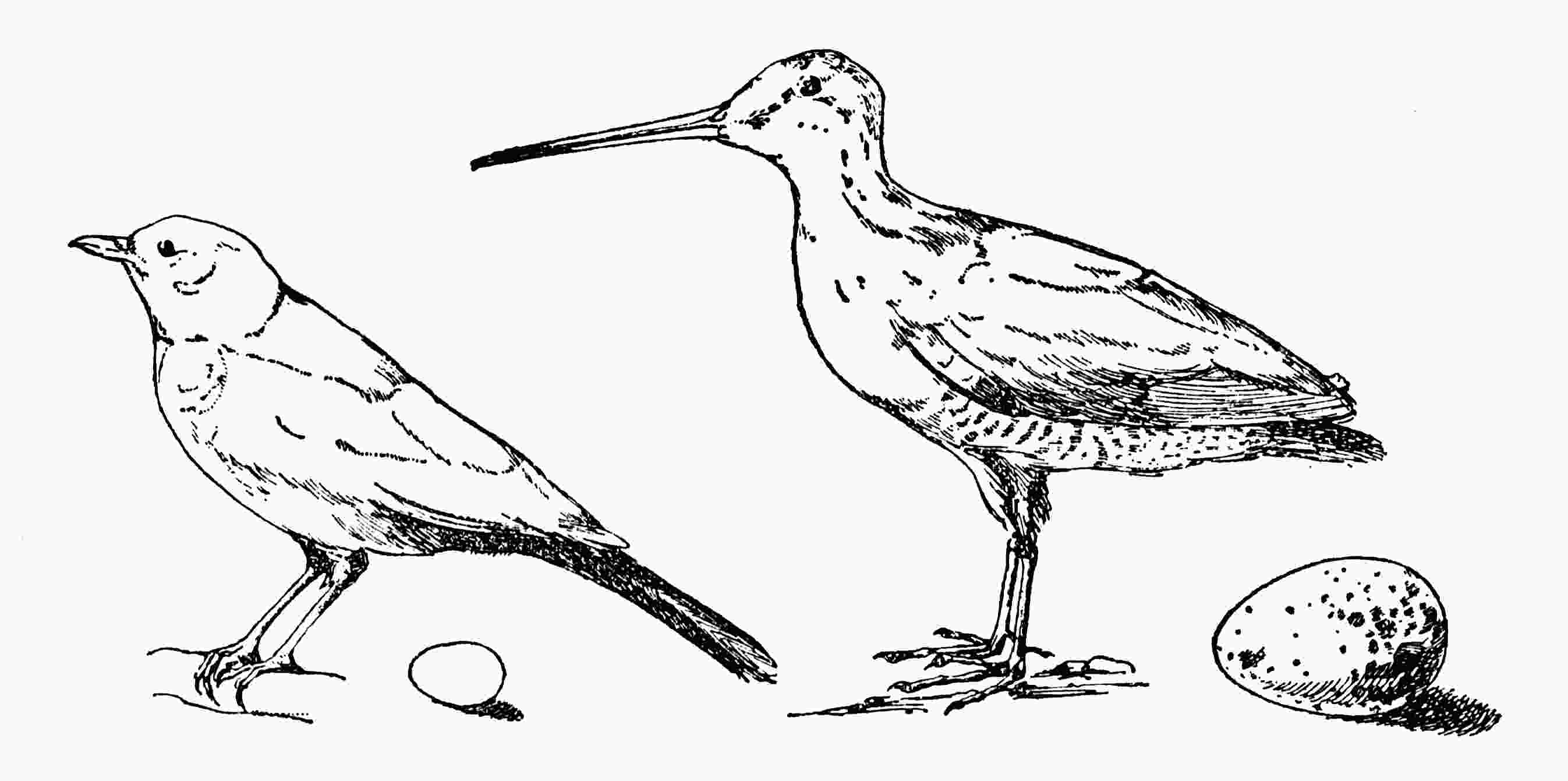

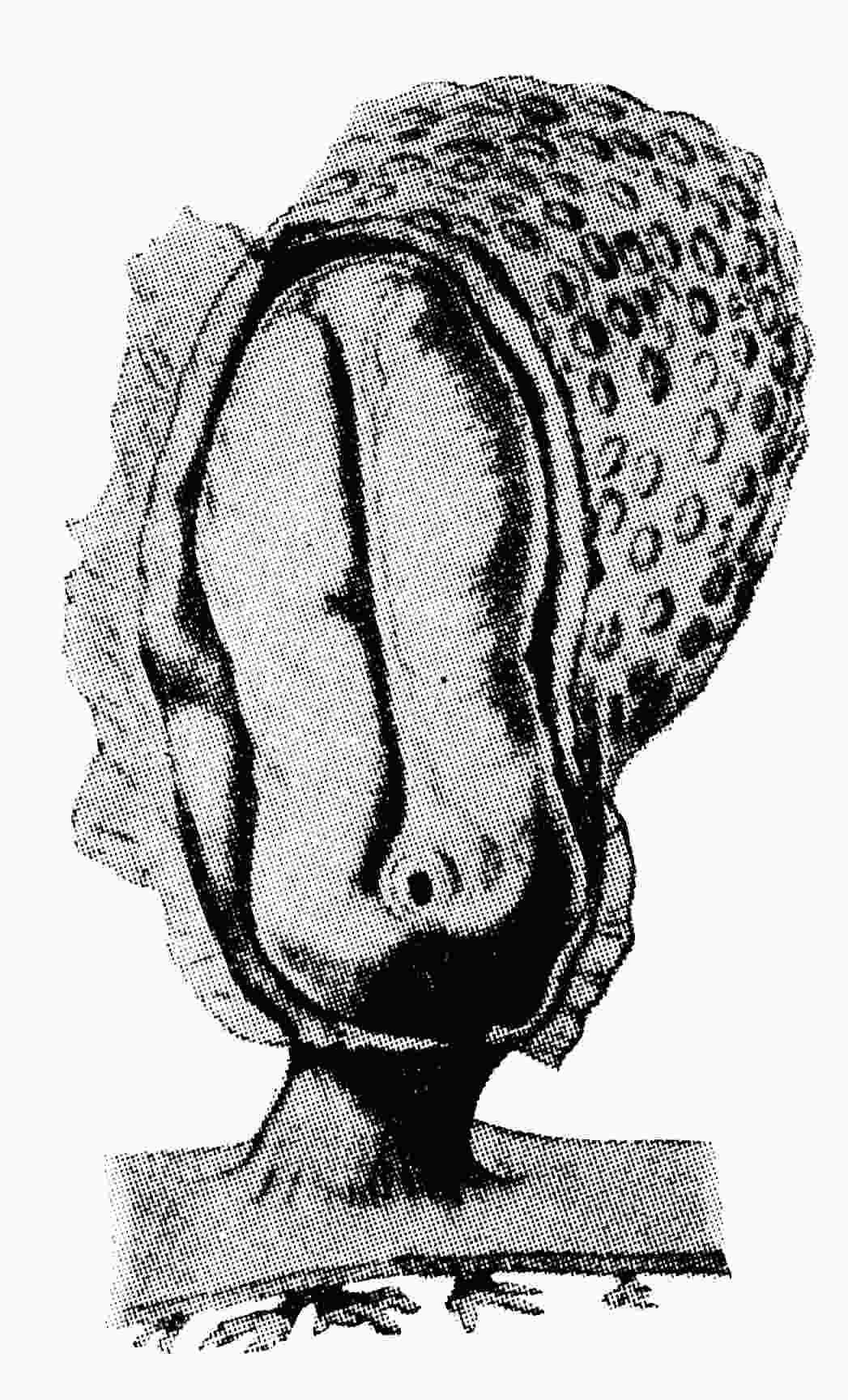

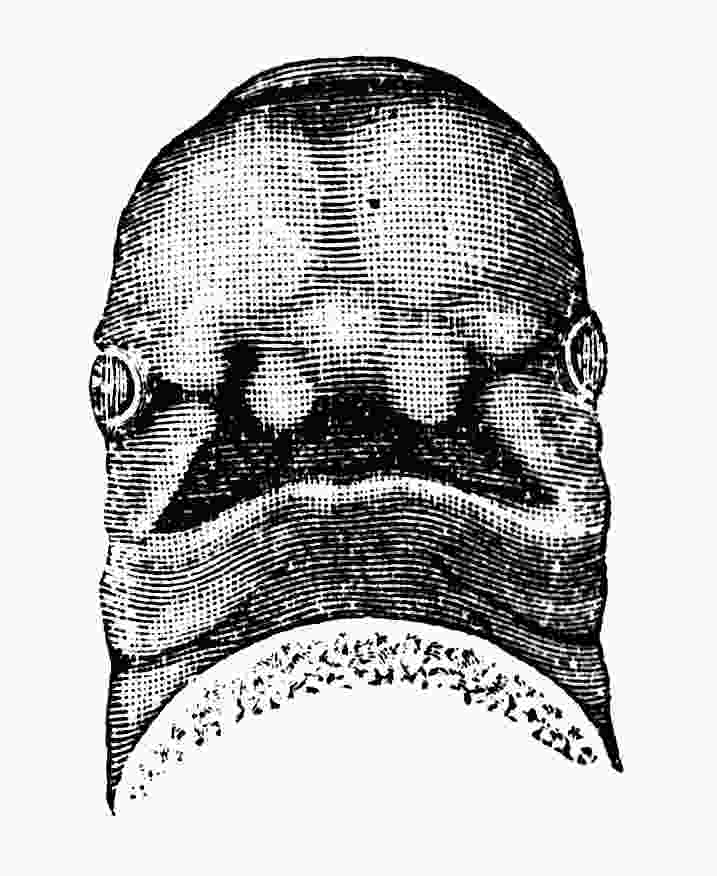

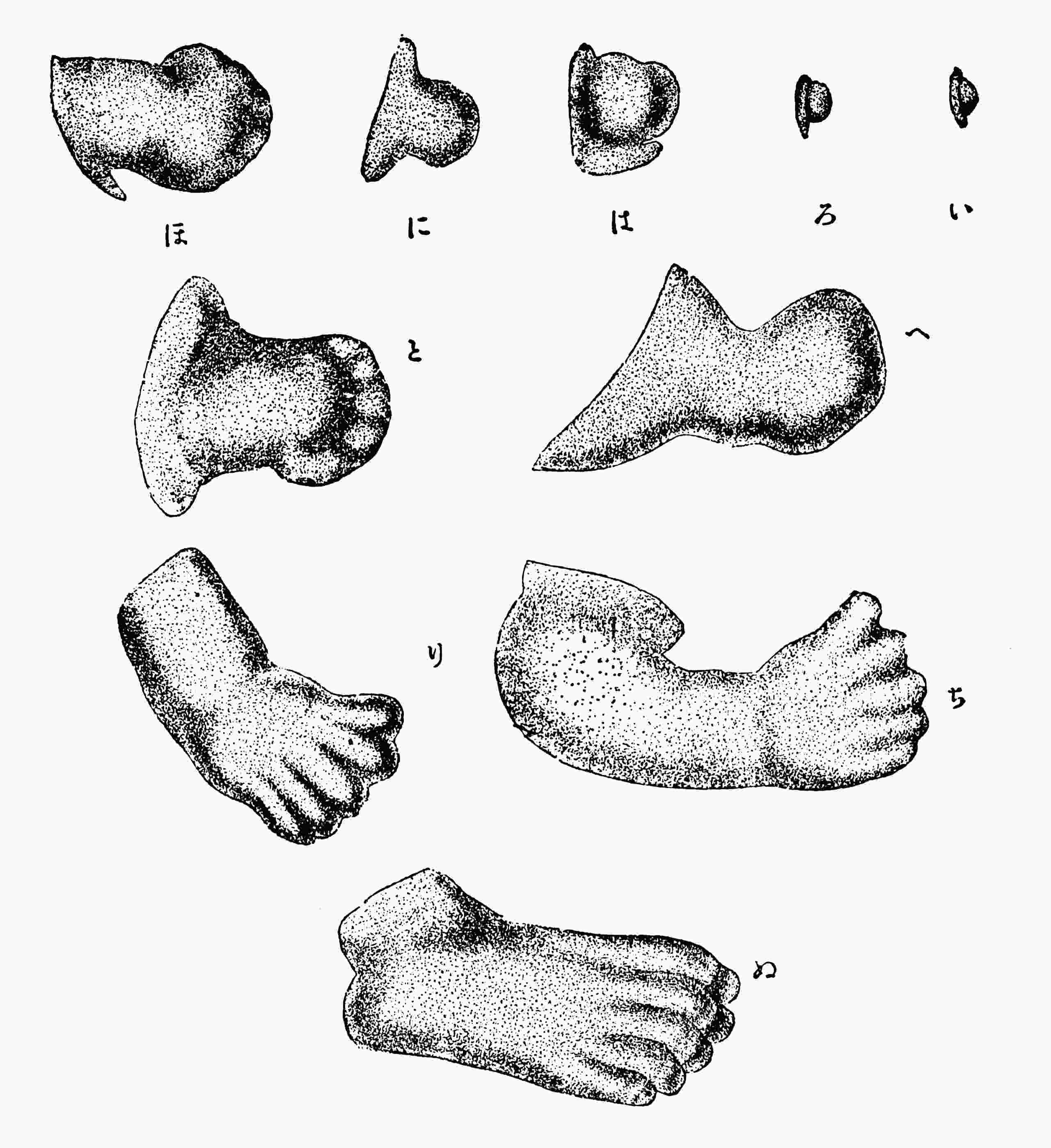

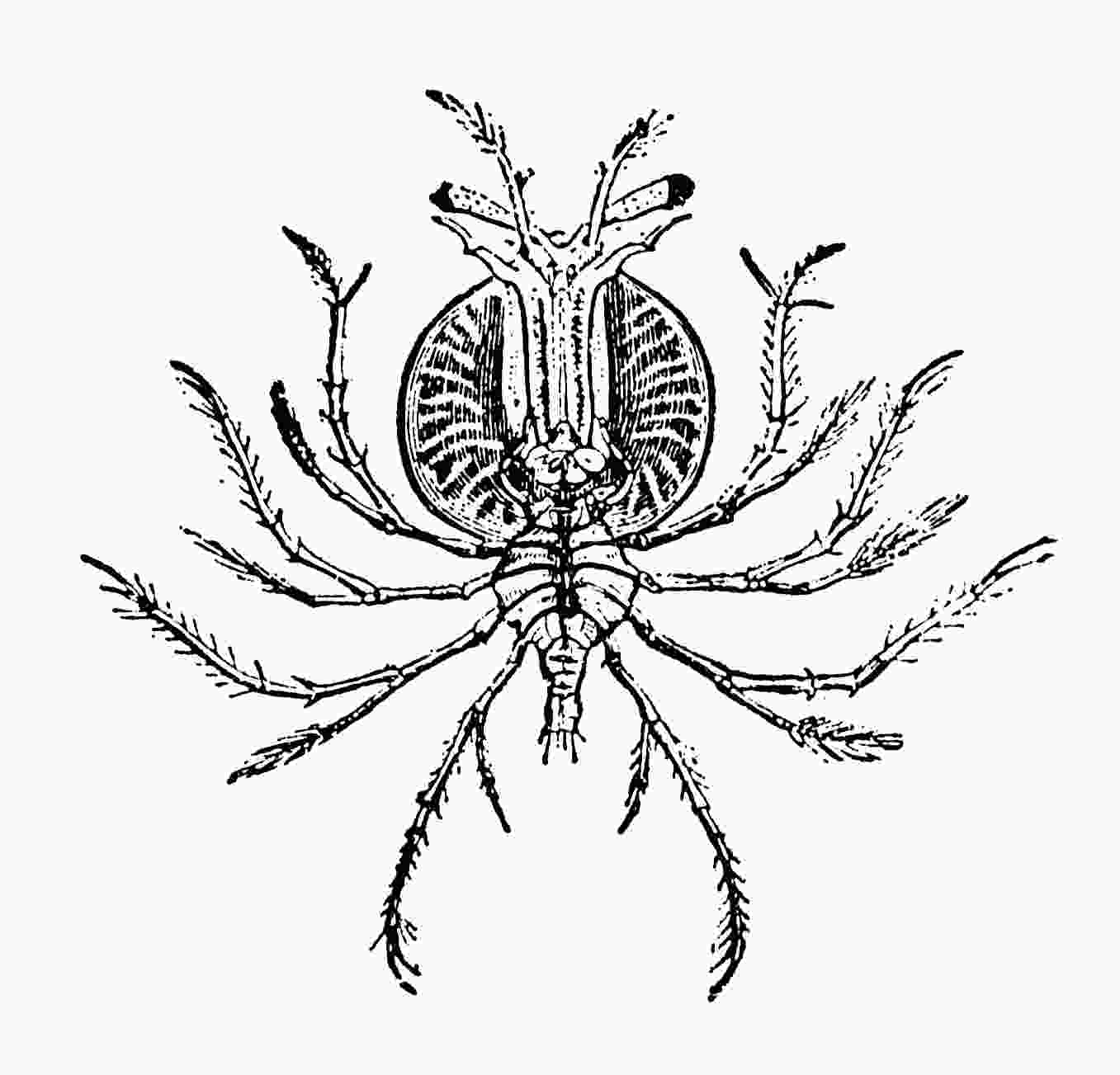

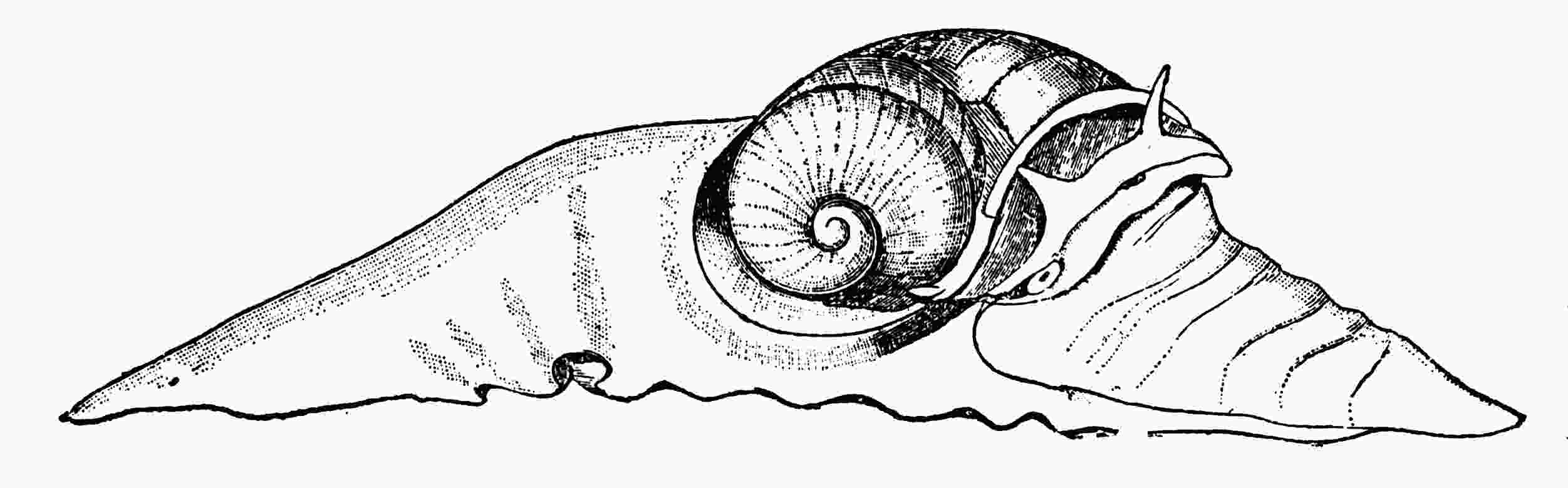

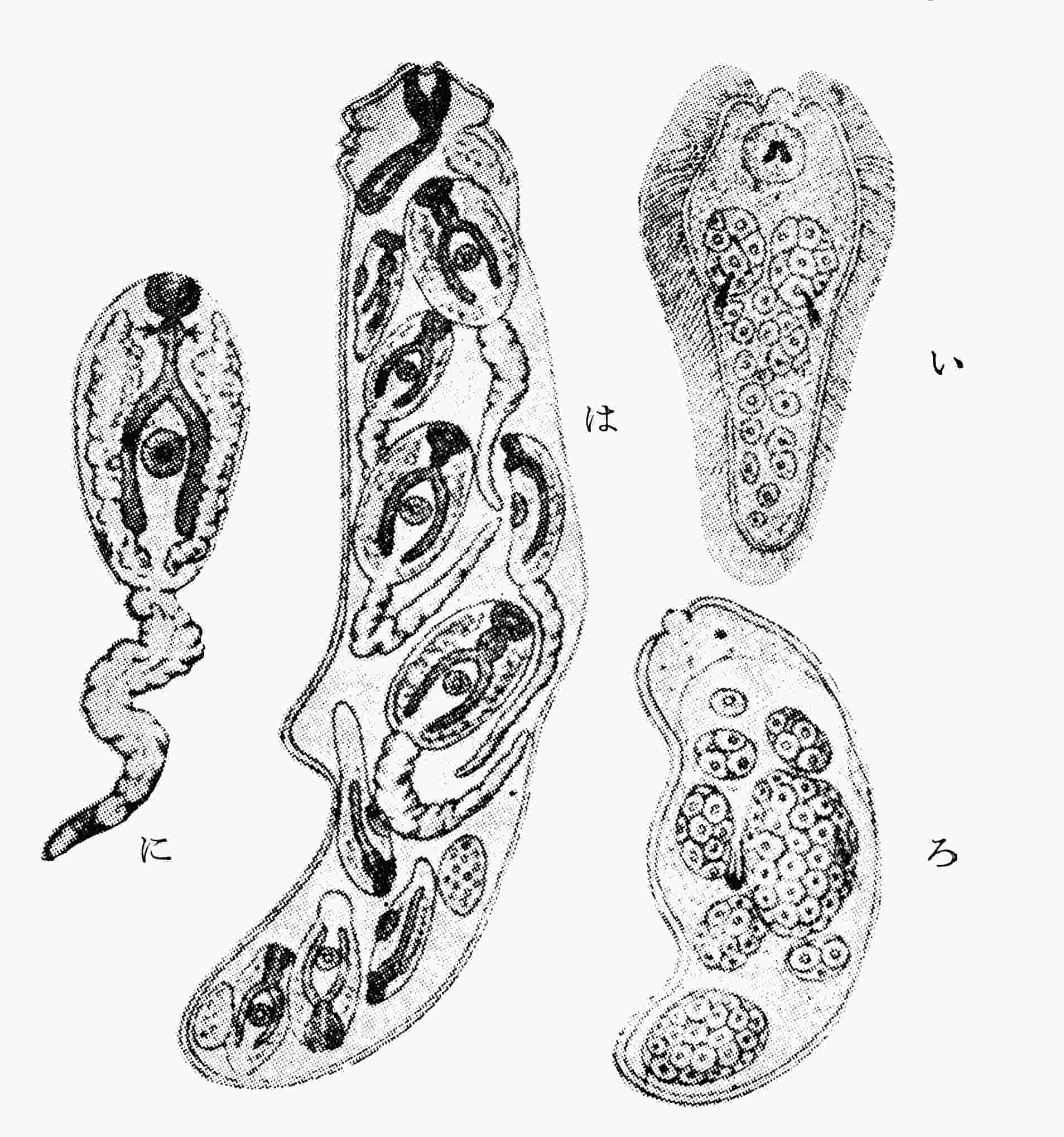

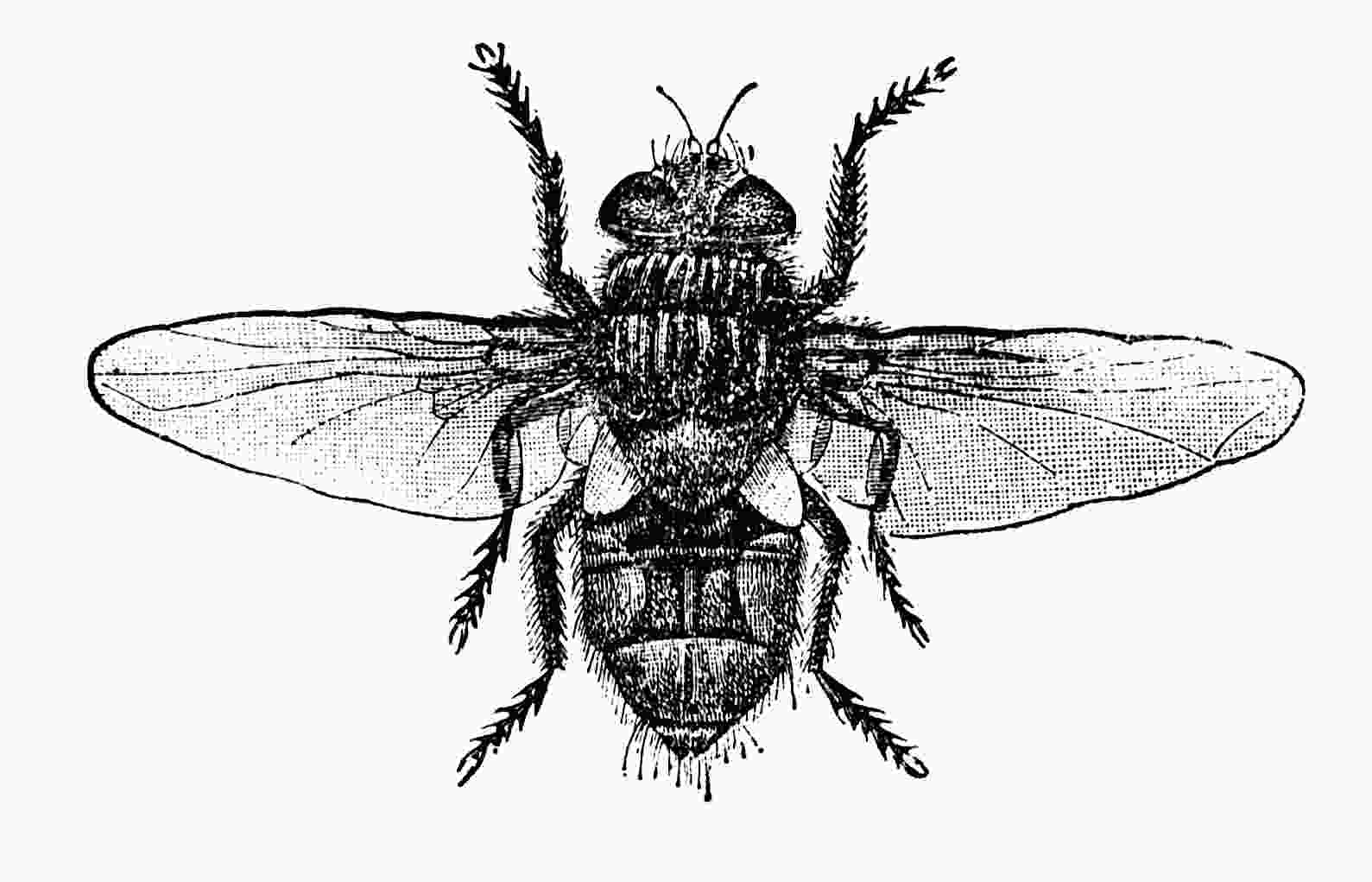

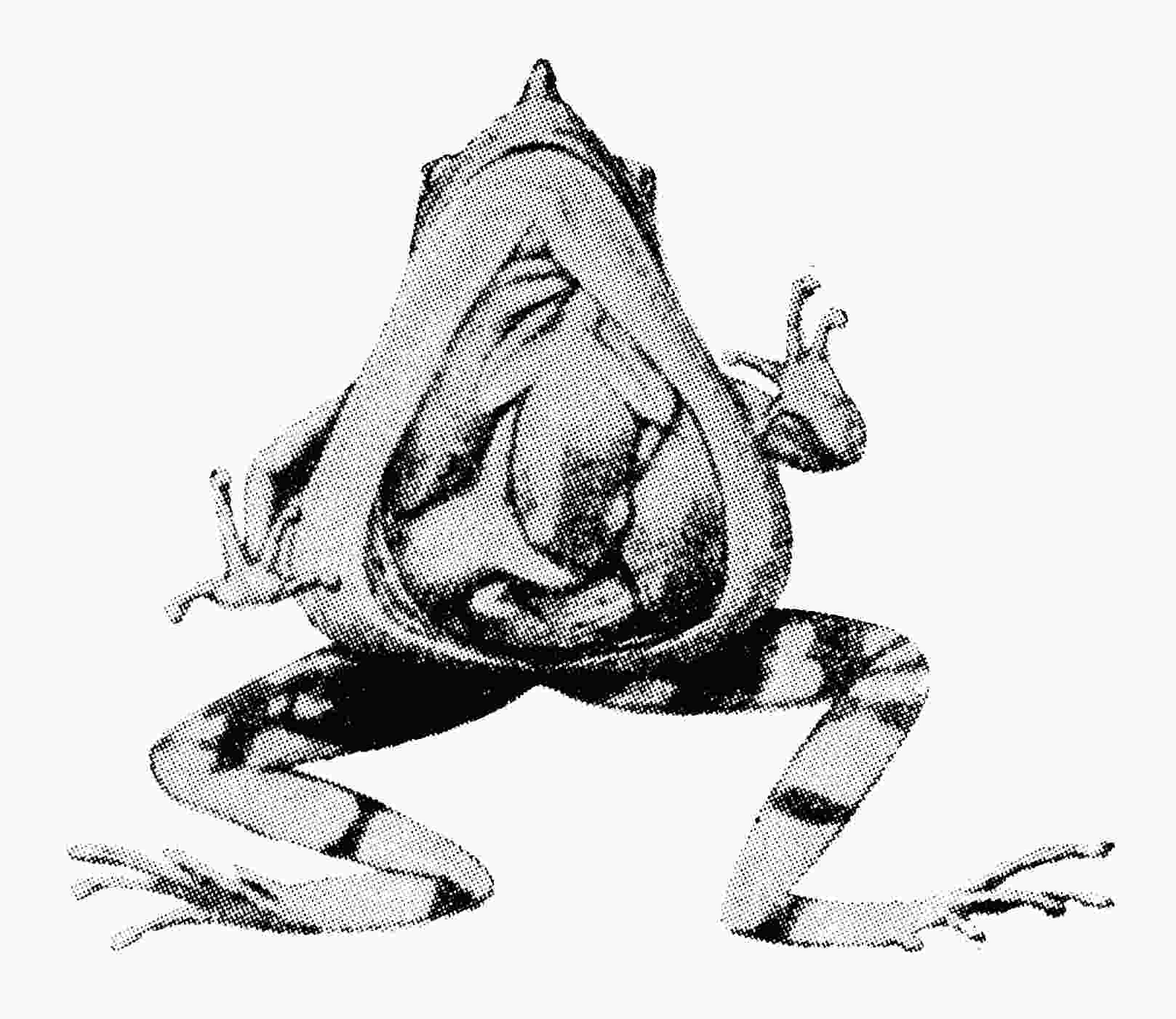

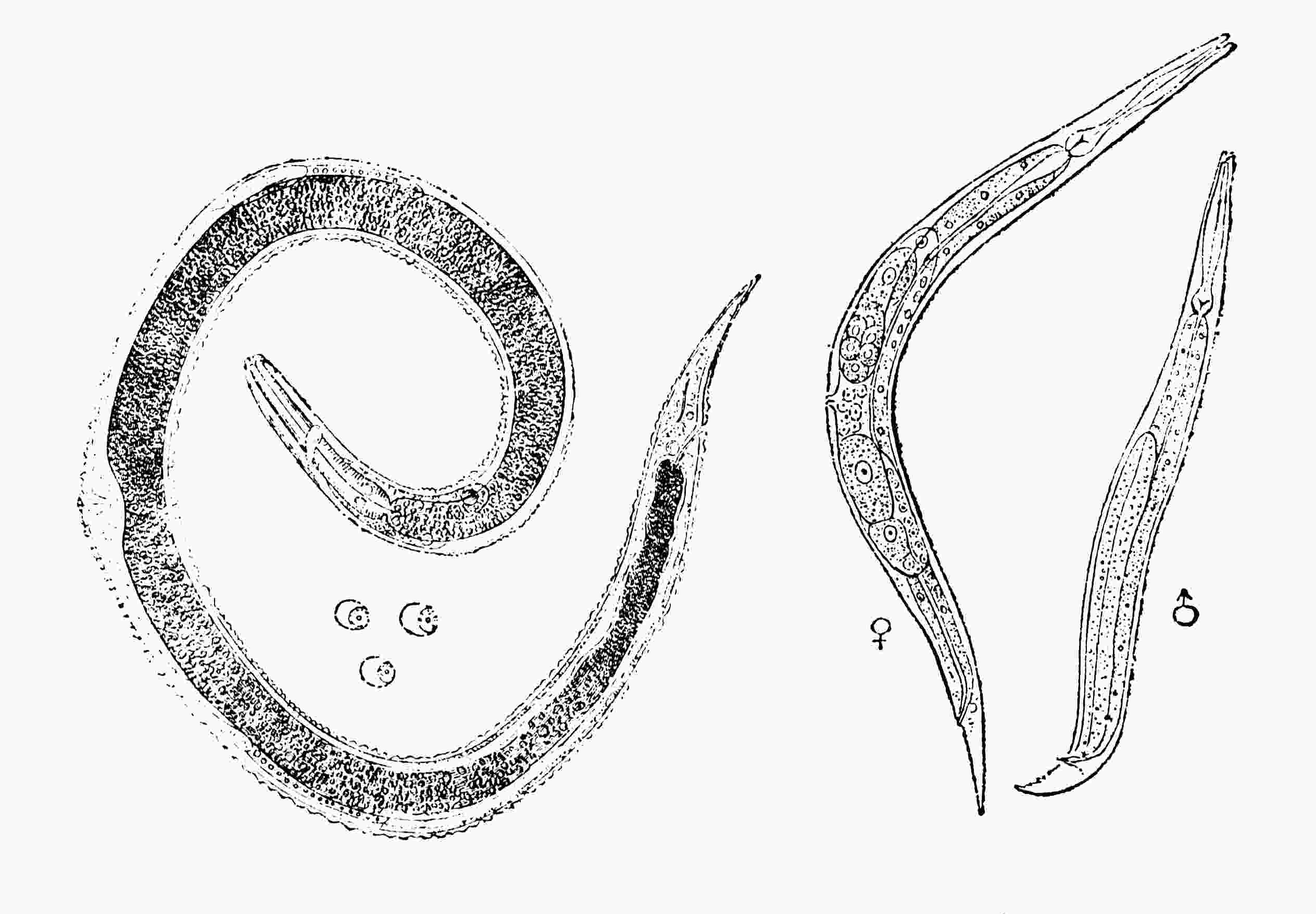

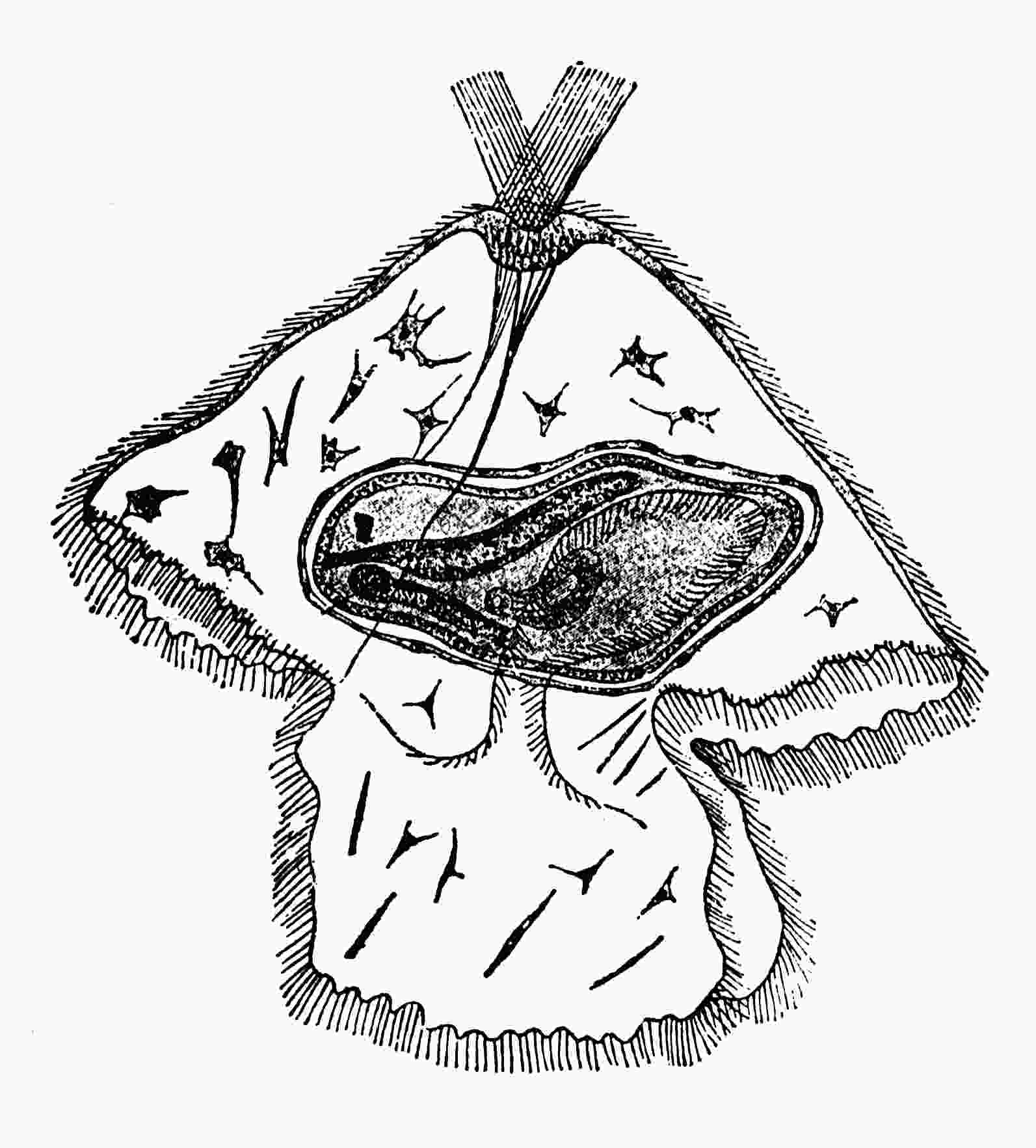

輪虫 雌(左) 雄(右)

輪虫

輪虫 雌(左) 雄(右)

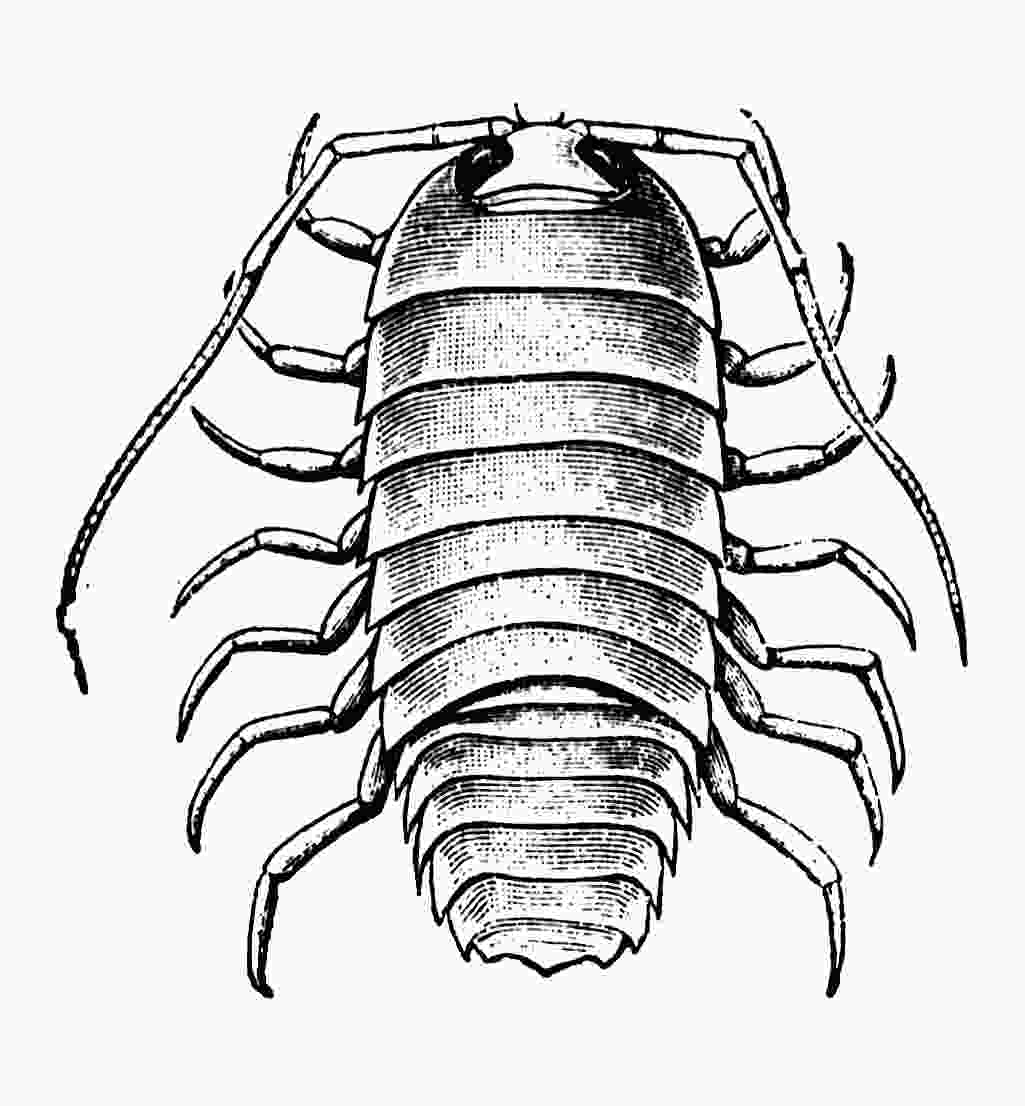

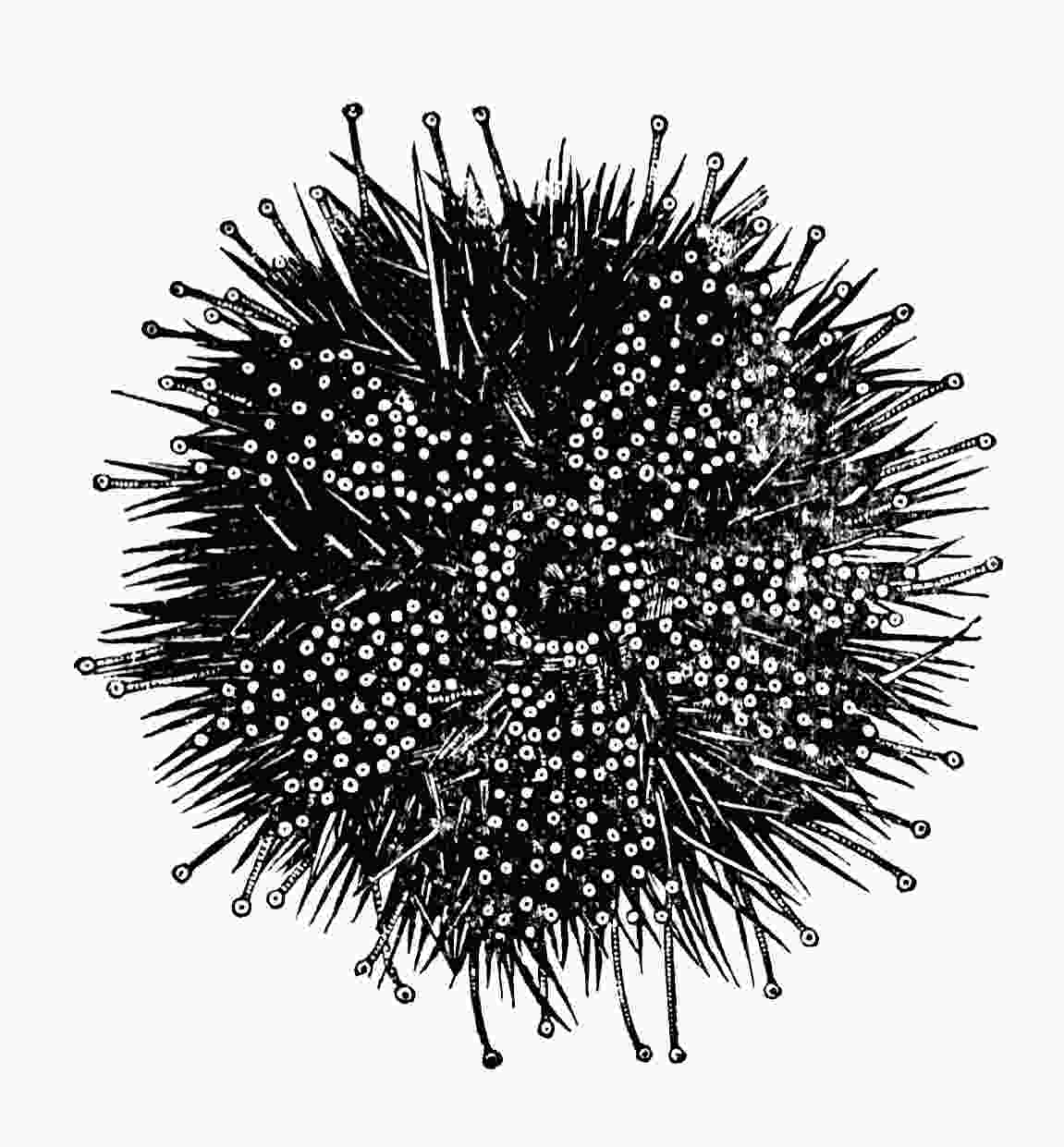

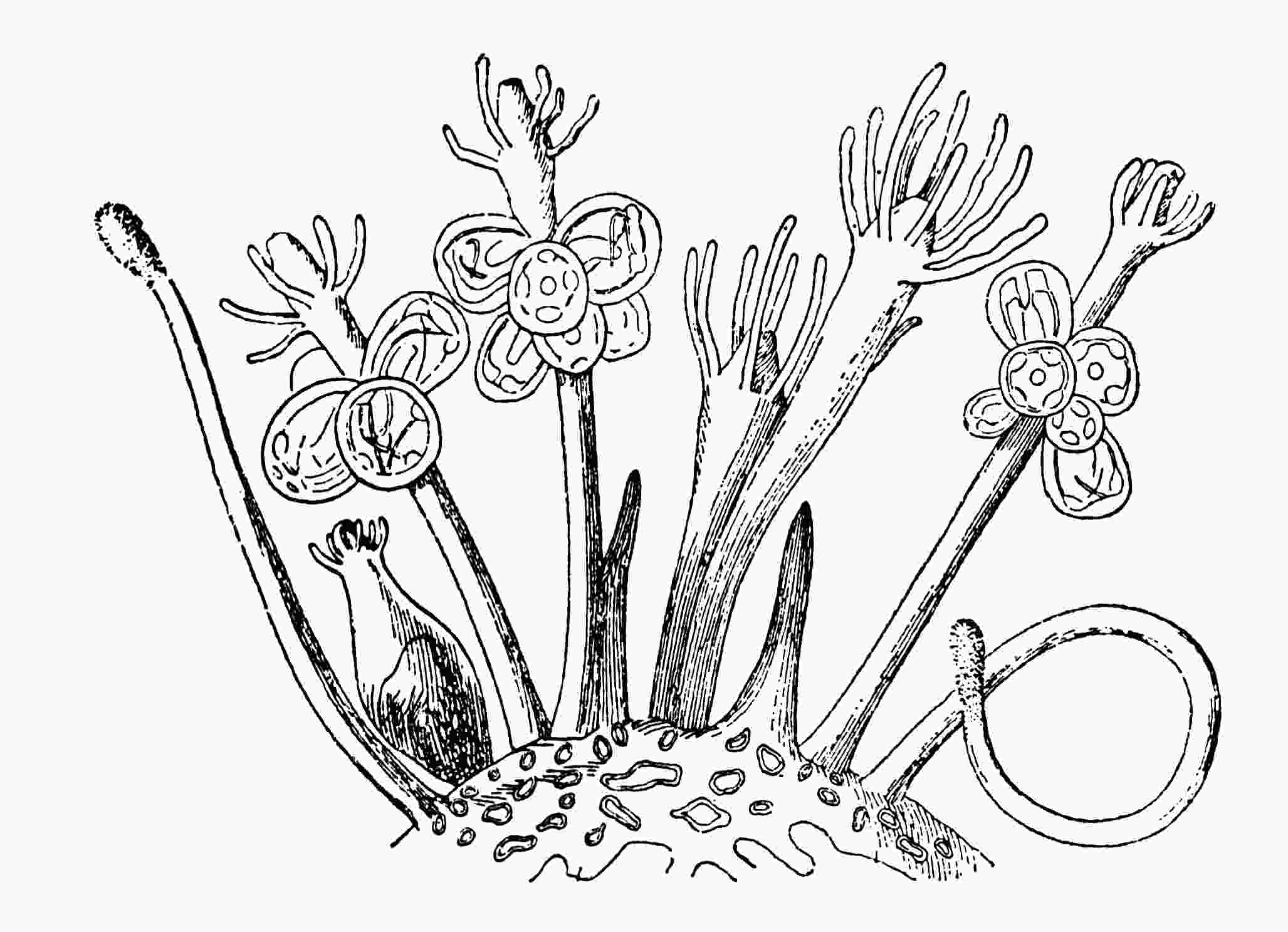

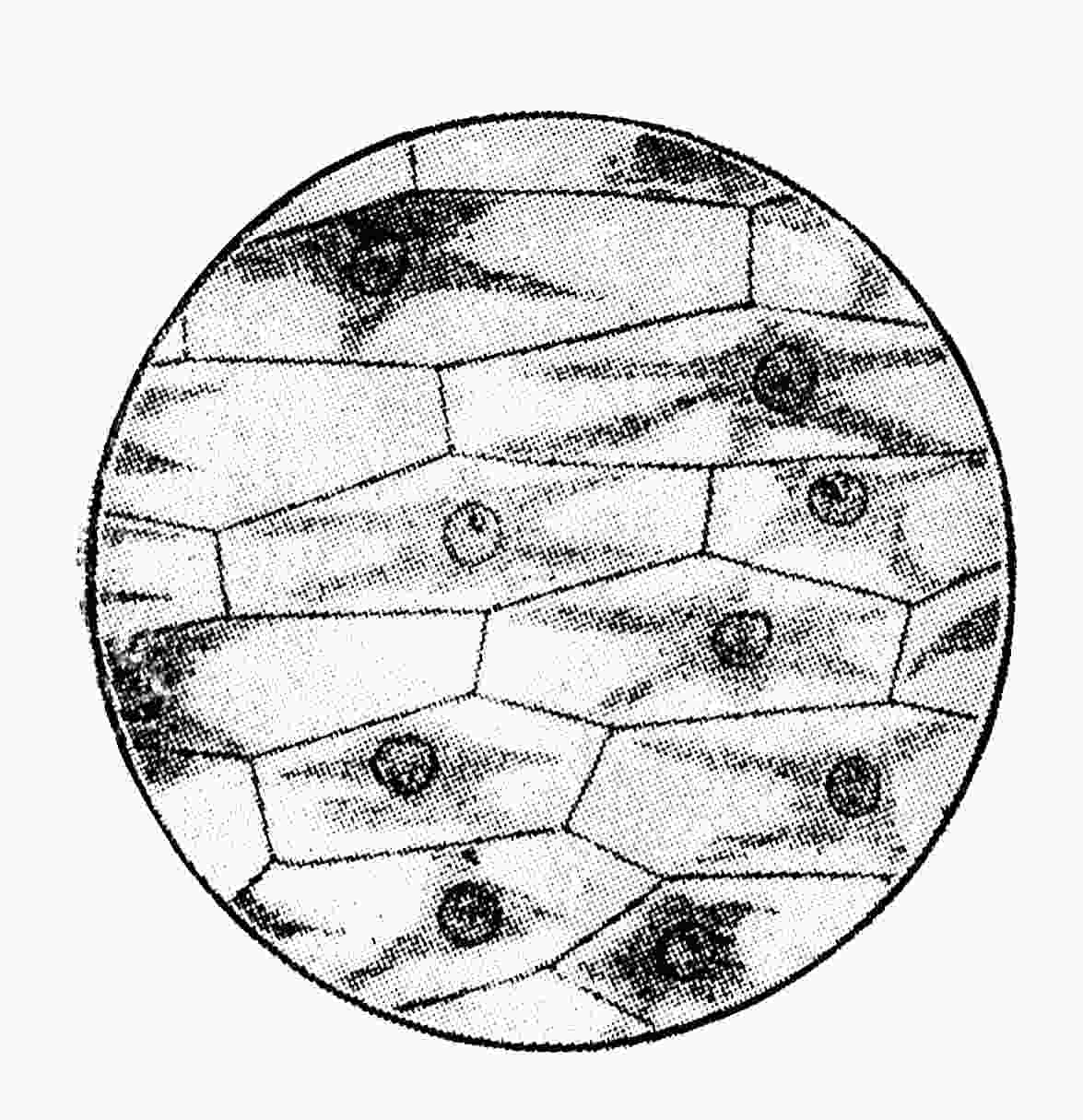

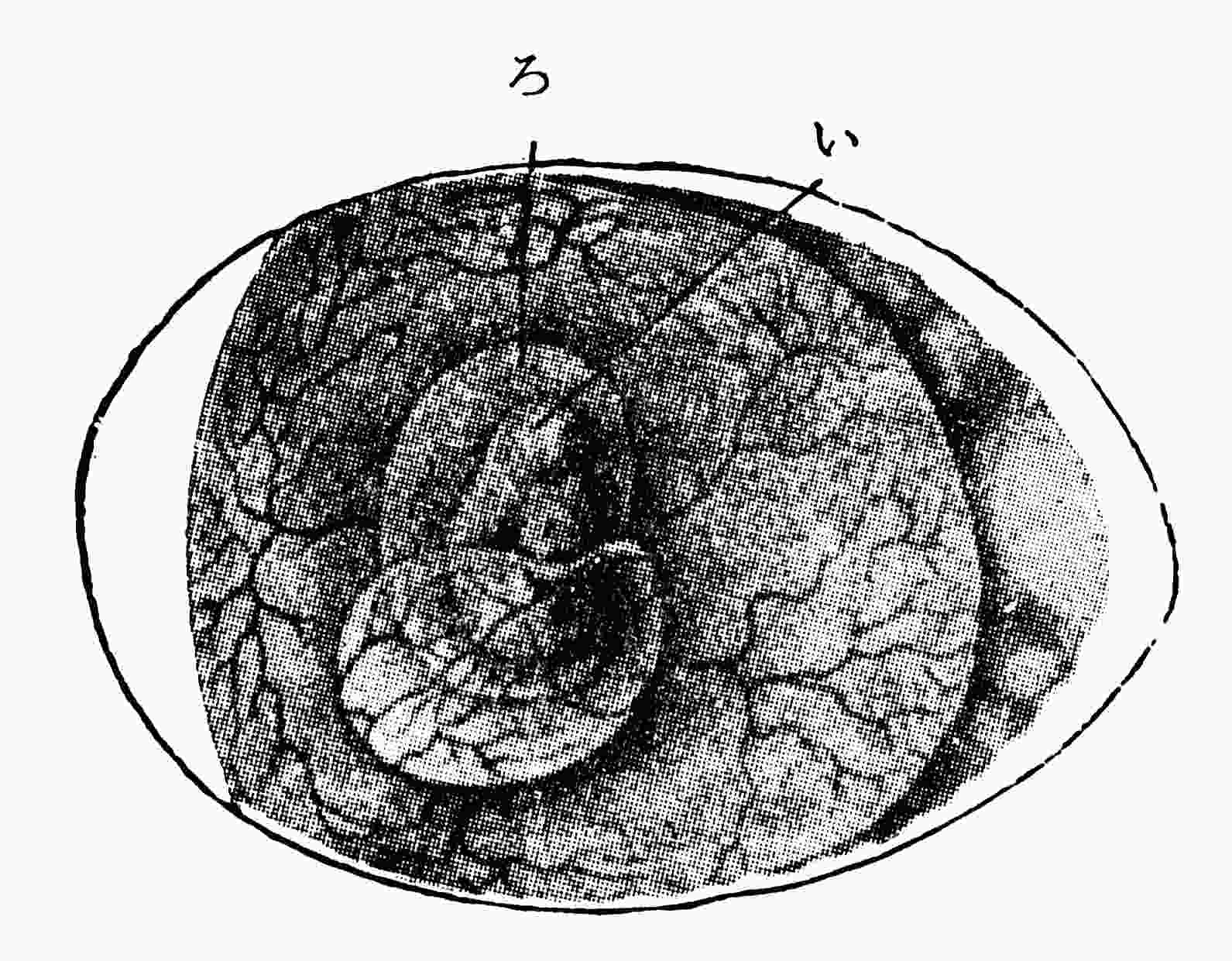

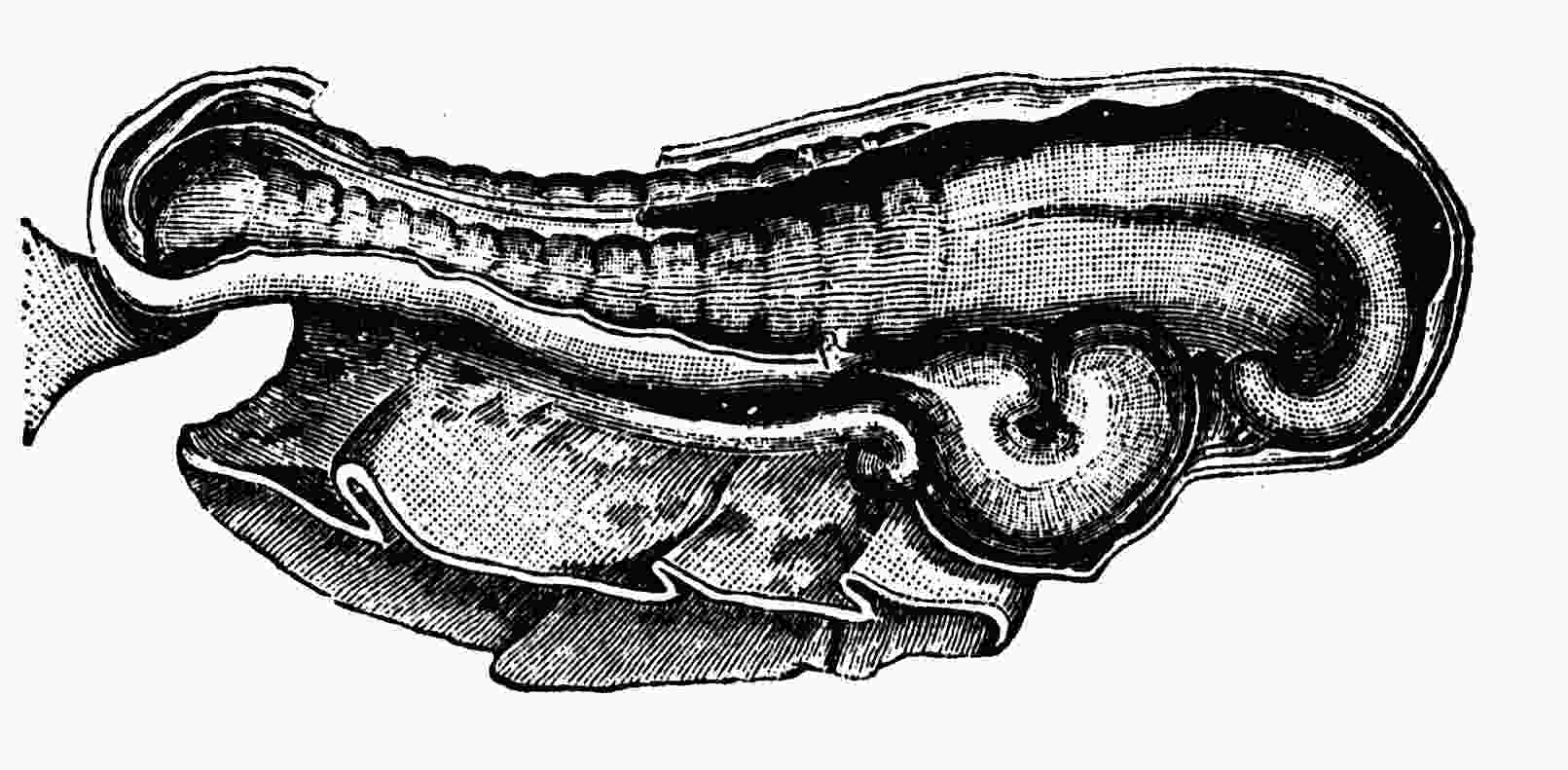

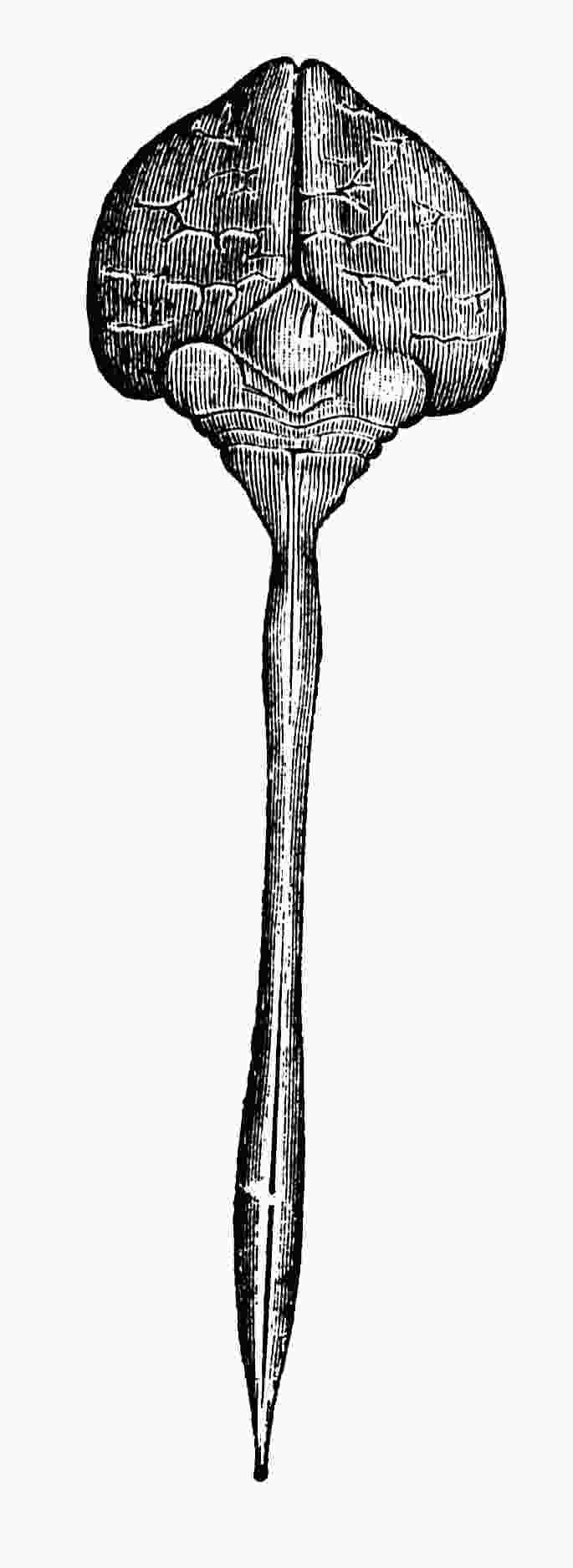

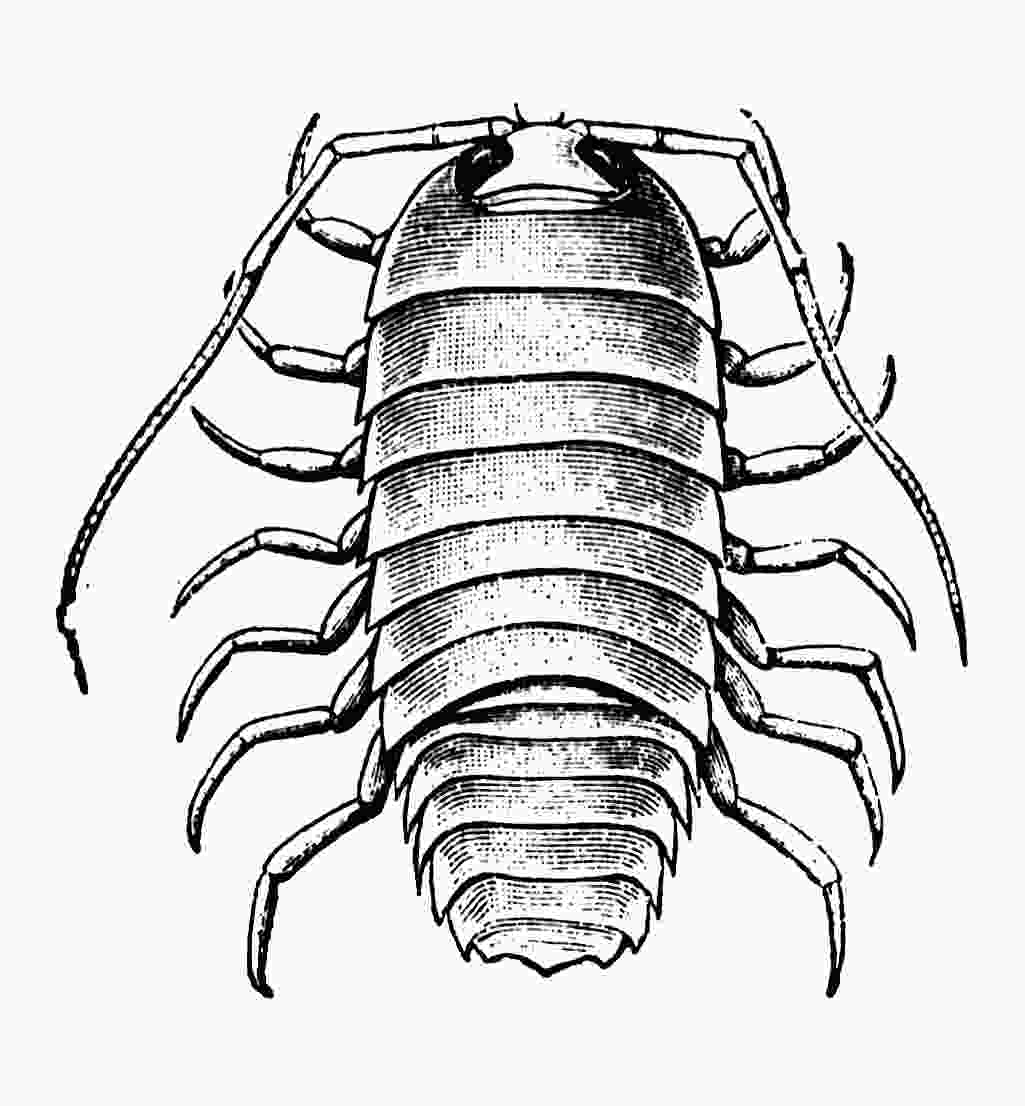

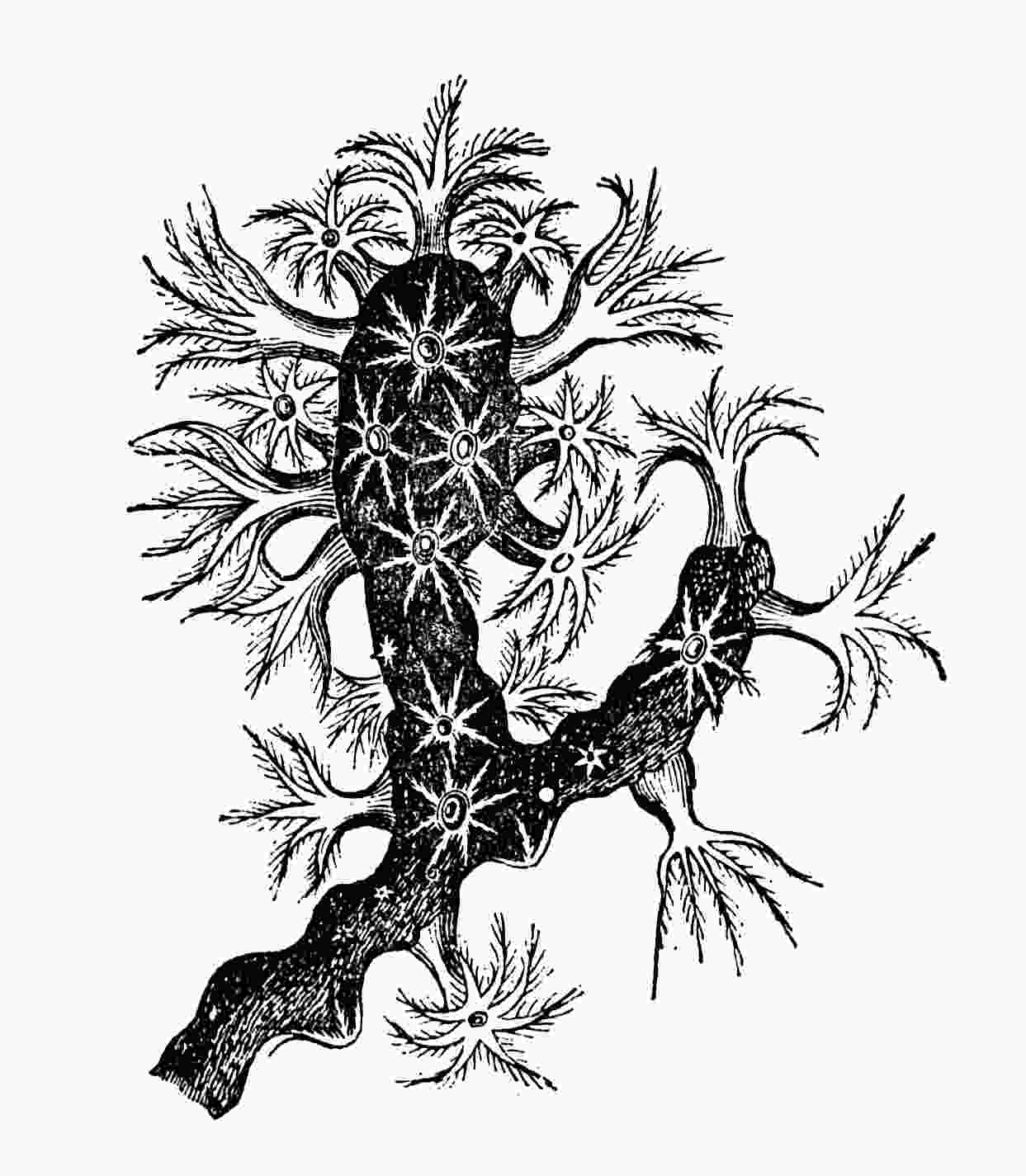

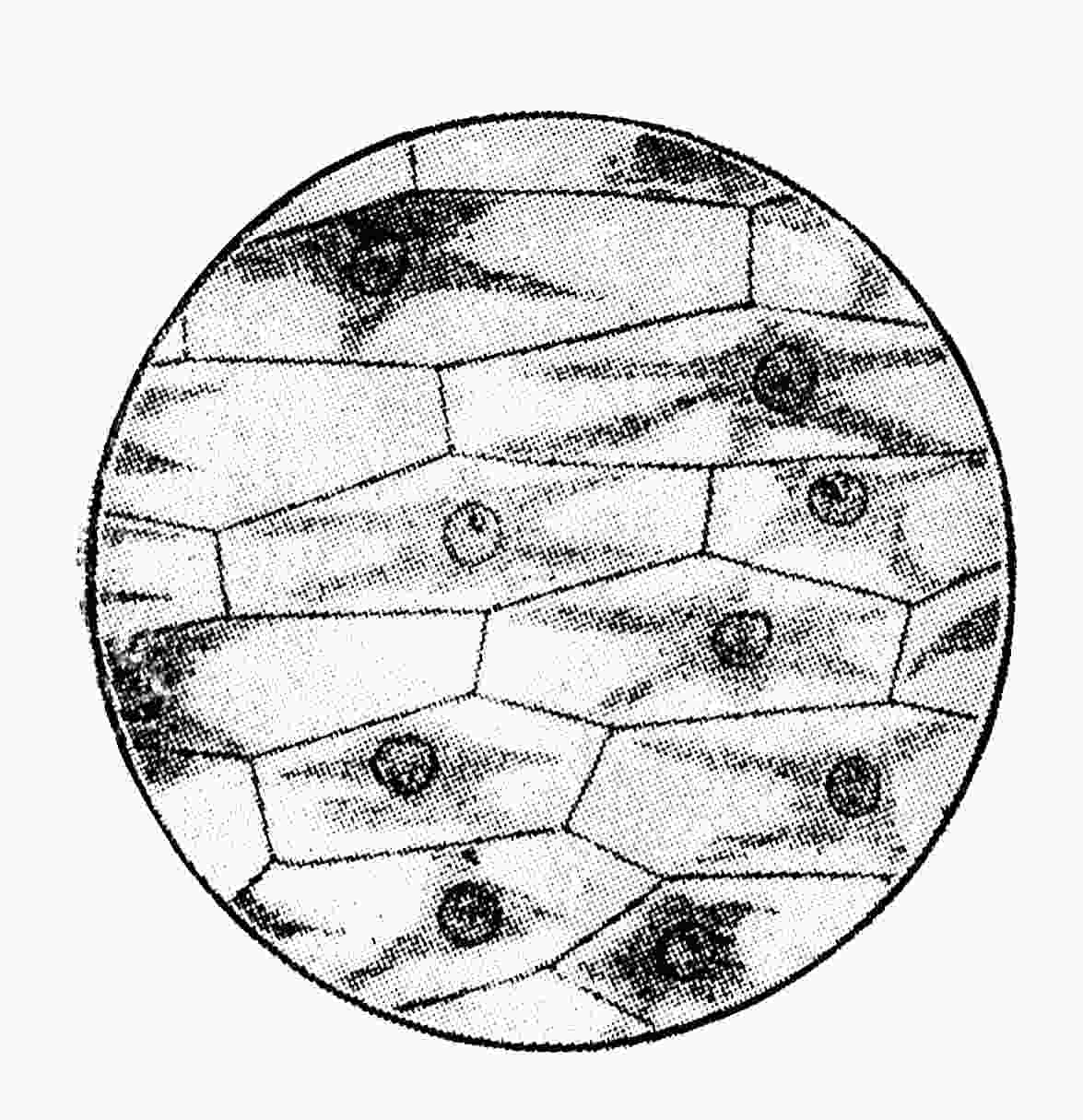

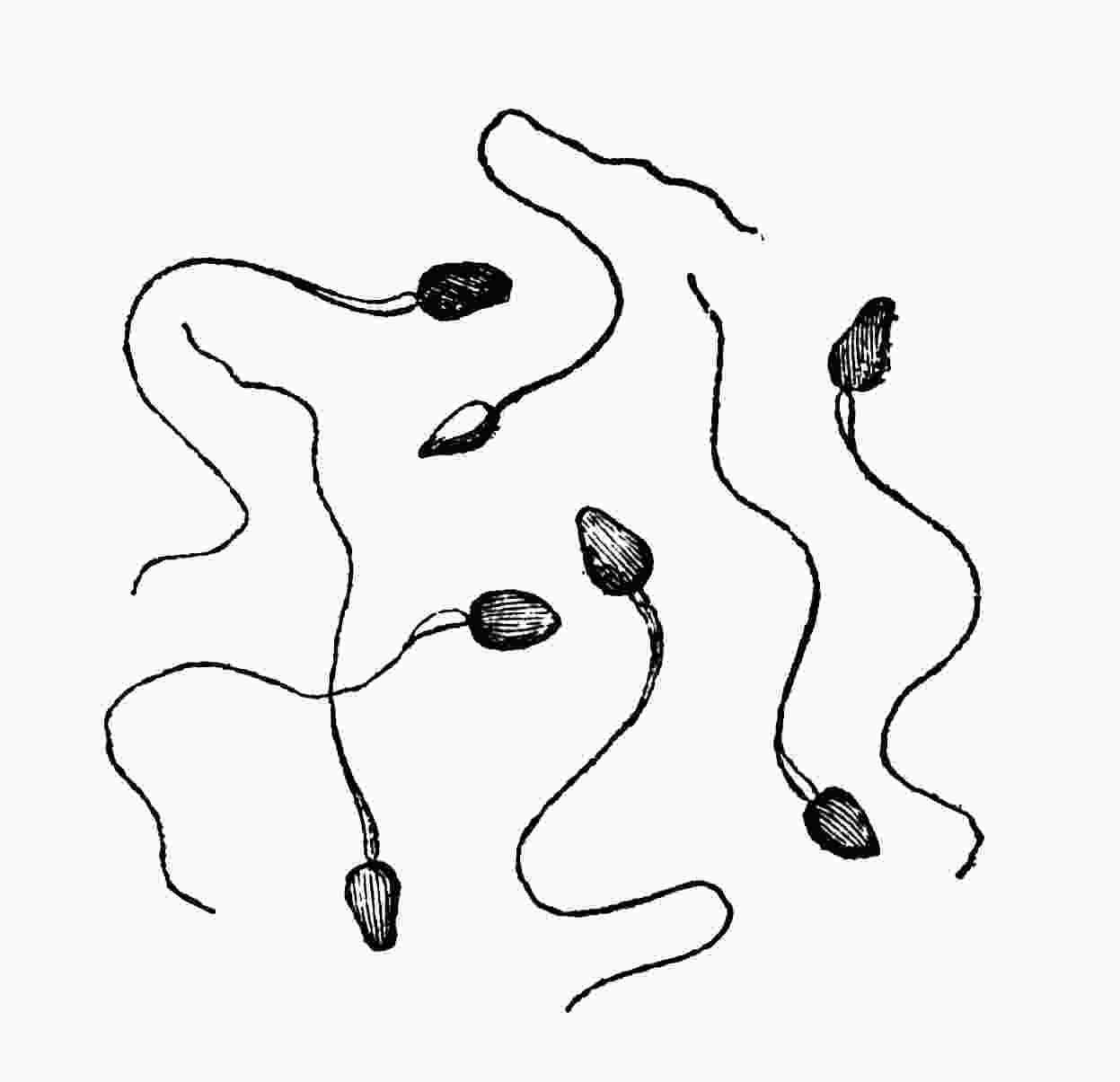

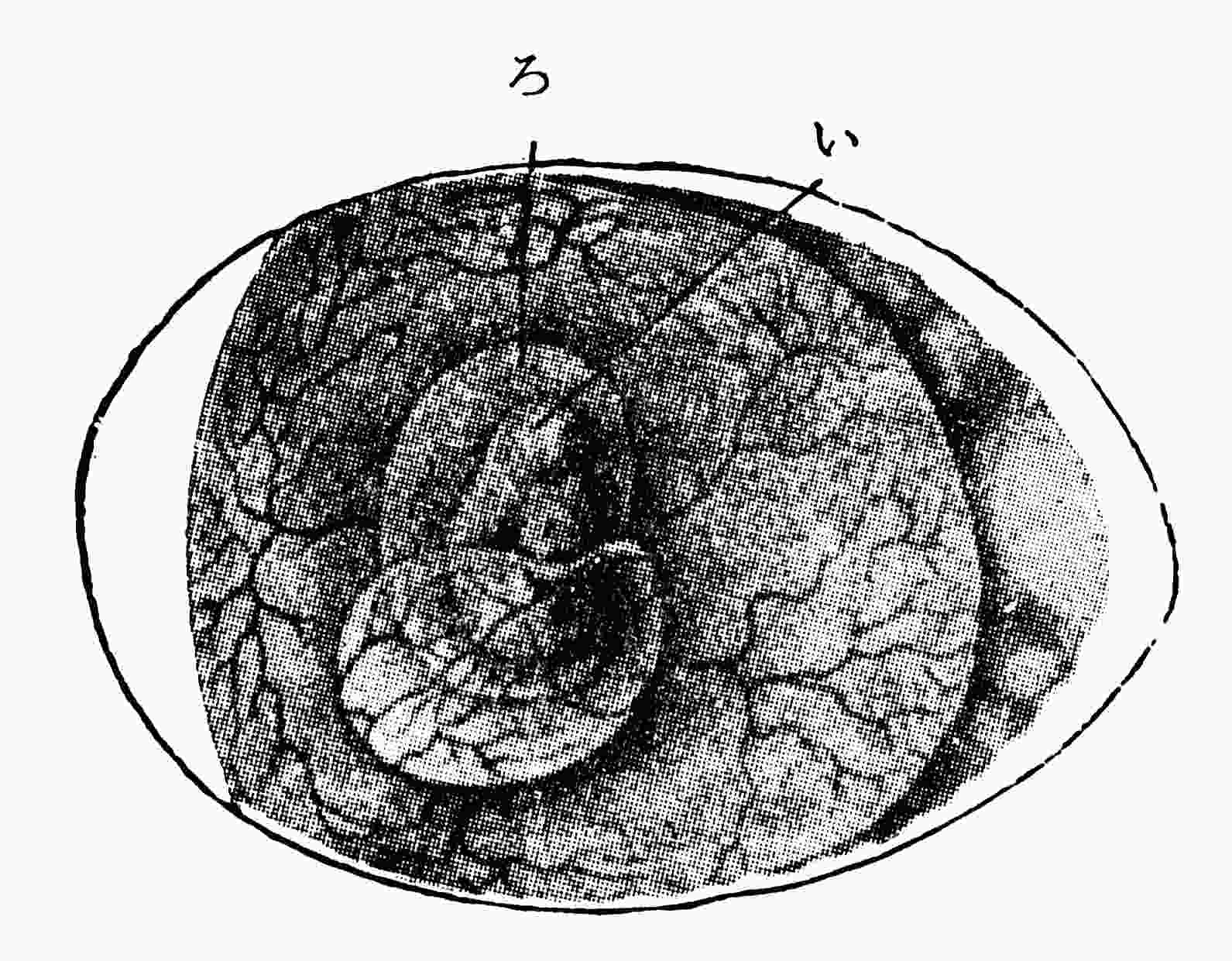

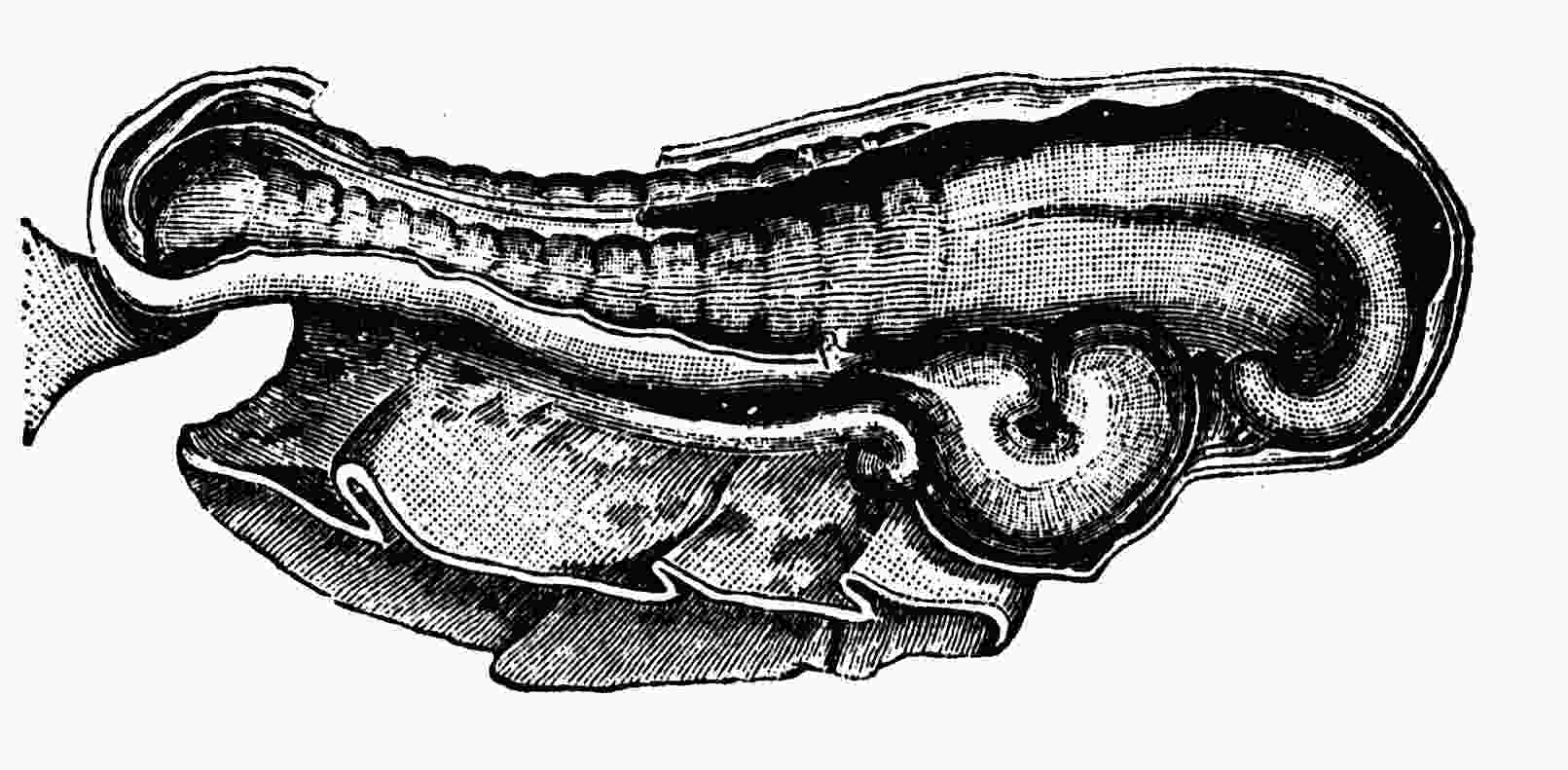

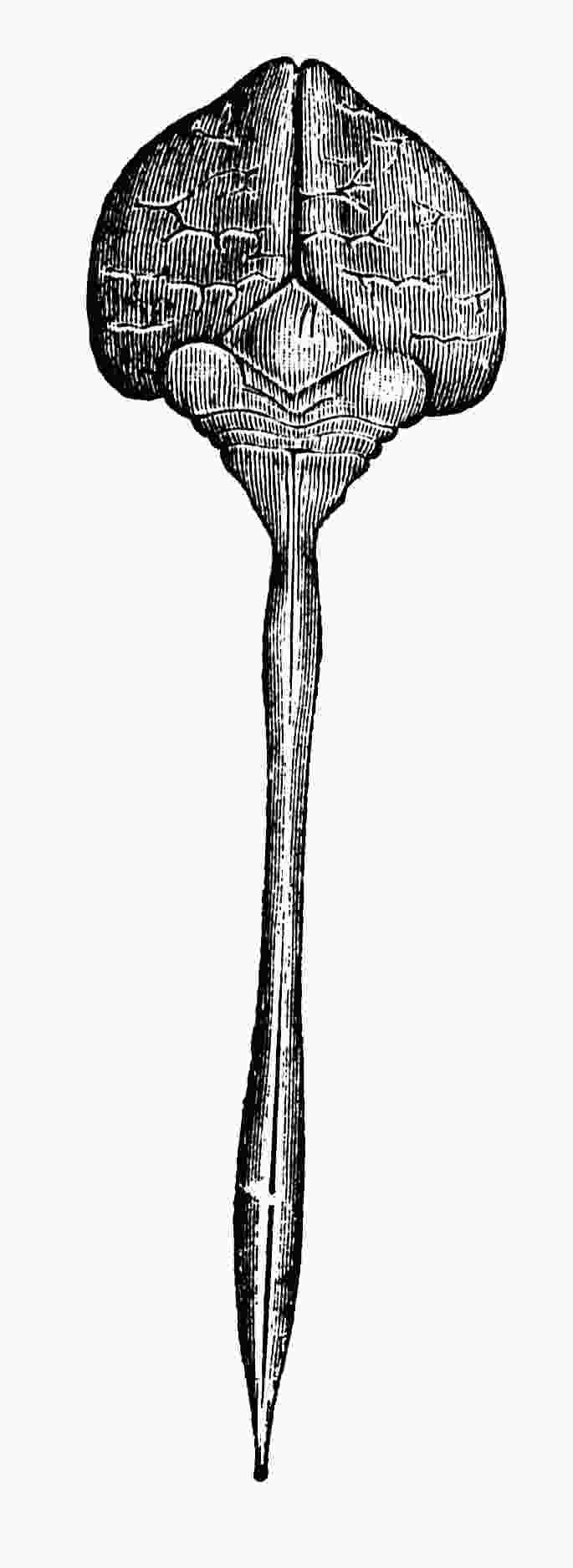

輪虫というのは、

顕微鏡を用いねば見えぬほどのきわめて小さな虫であるため、いっこう世間の人に知られてはいないが、池や

沼の水草の間、ひさしの

樋の中などに、どこにもたくさんいる

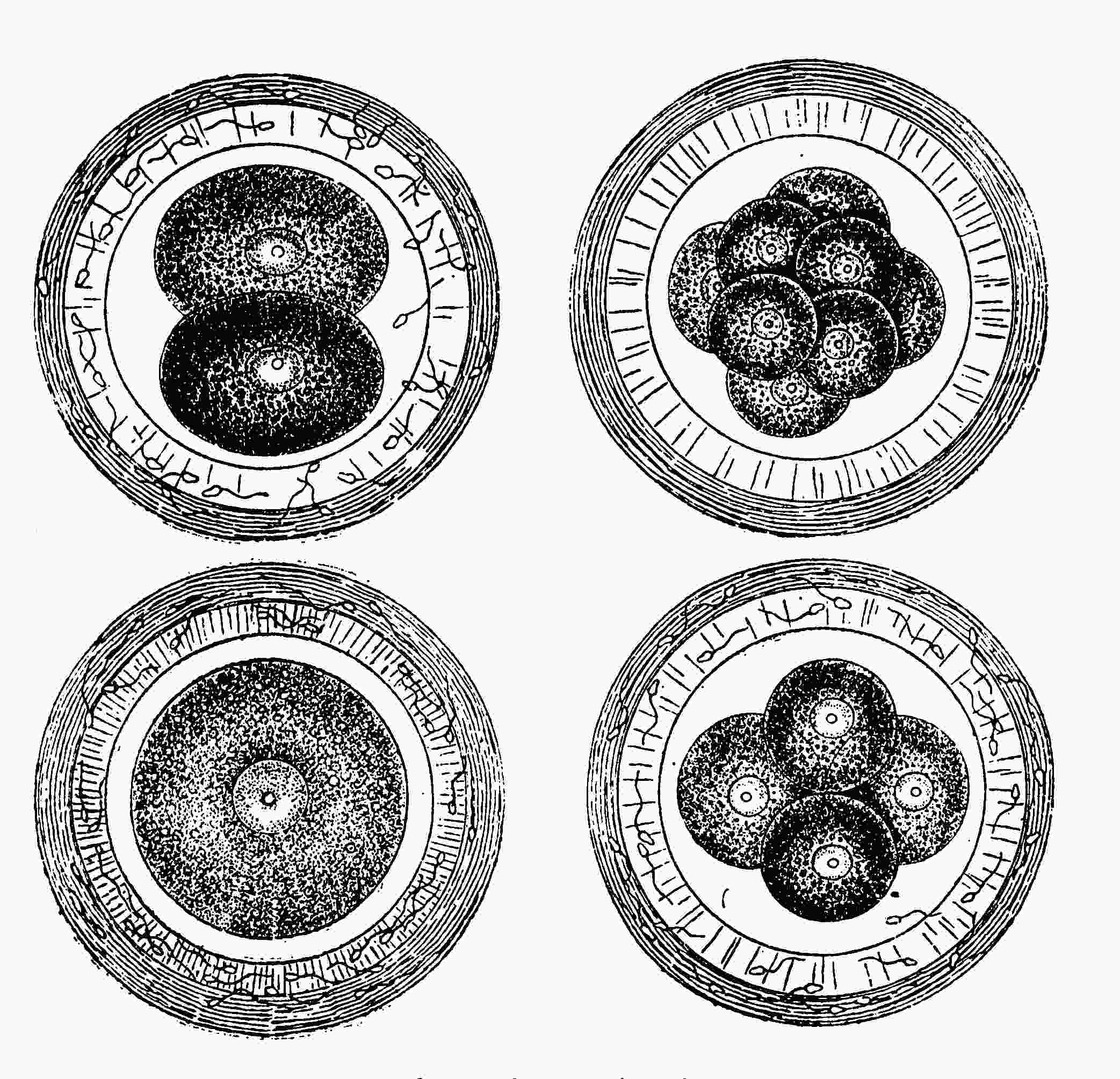

普通なものである。その形は図に

示したとおりで、体の

前端にやや

円盤状の部分があり、その

周辺に

粗い毛が

並んで生え、つねにこれを

振り動かして水中に小さな

渦巻を起こし、

微細な食物を口へ流し入れる。これを

顕微鏡で見るとあたかも

車輪が回転しているごとくであるゆえ、学名も、

通俗名も、みな「

車輪を有する虫」という意味に名づけてある。ところが

不思議なことには池からこの虫を

採集して見ると、いずれも

雌ばかりで

雄はほとんど

一匹もいない。それゆえ昔はこの虫の

雄は学者の間にも知られなかった。しかしよく注意して調べると、

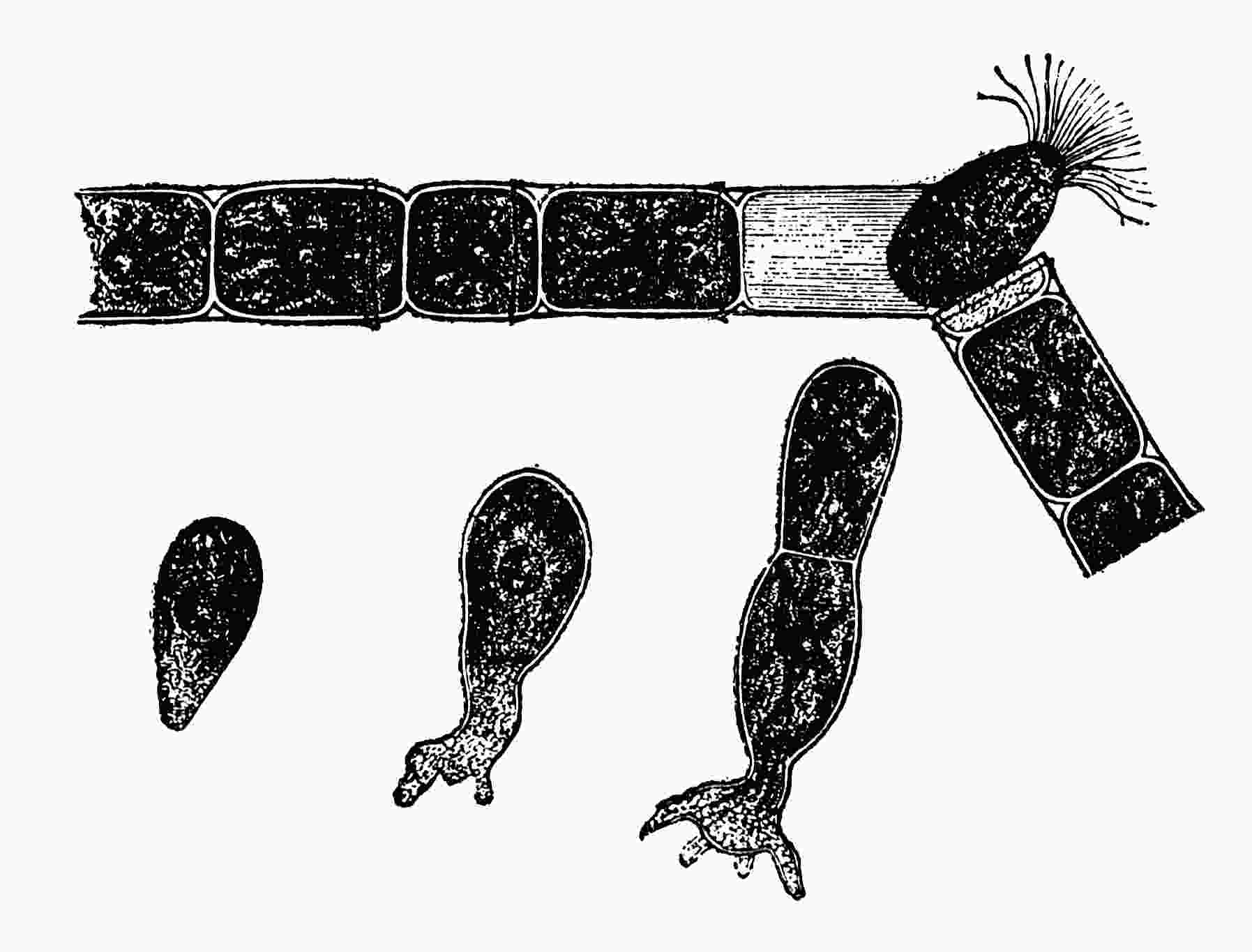

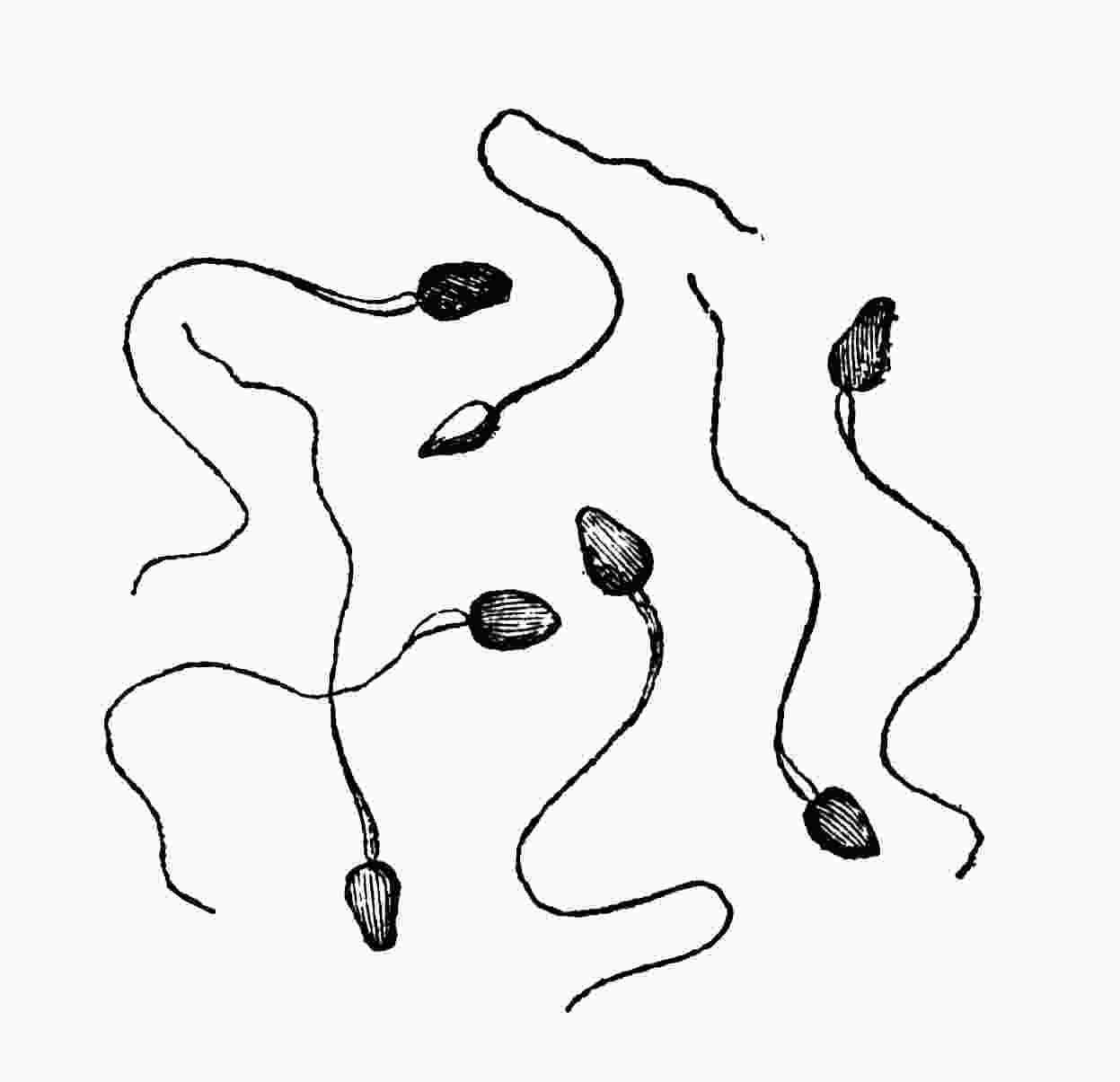

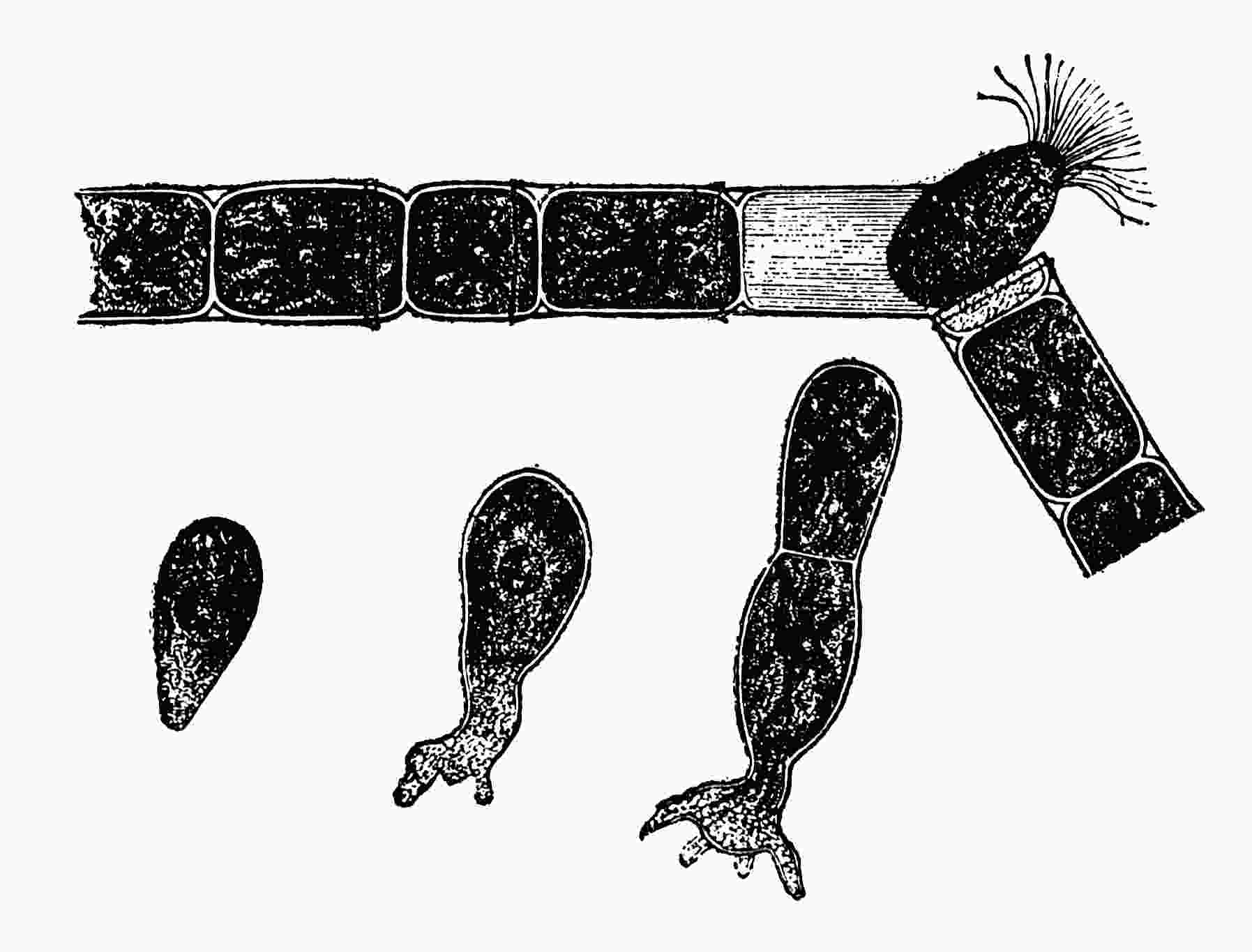

雄もときどき発見せられる。しかして

雄と

雌とを

比較して見ると、体の大きさも内部の

構造もいちじるしく

違い、

雄のほうははるかに小さく、かつ口もなければ

胃も

腸もなく、体の内部はほとんど

生殖器だけというてよろしいほどで、

卵から

孵って出ると、直ちに

忙しく水中を

游ぎ回って、

雌を

探し

求め、これに

出遇えばたちまち

交尾して

暫時の後には死に

失せるのである。すなわち

輪虫の

雄の

寿命は生まれてからわずかに数日にすぎぬが、その間に物を食うということはけっしてない。

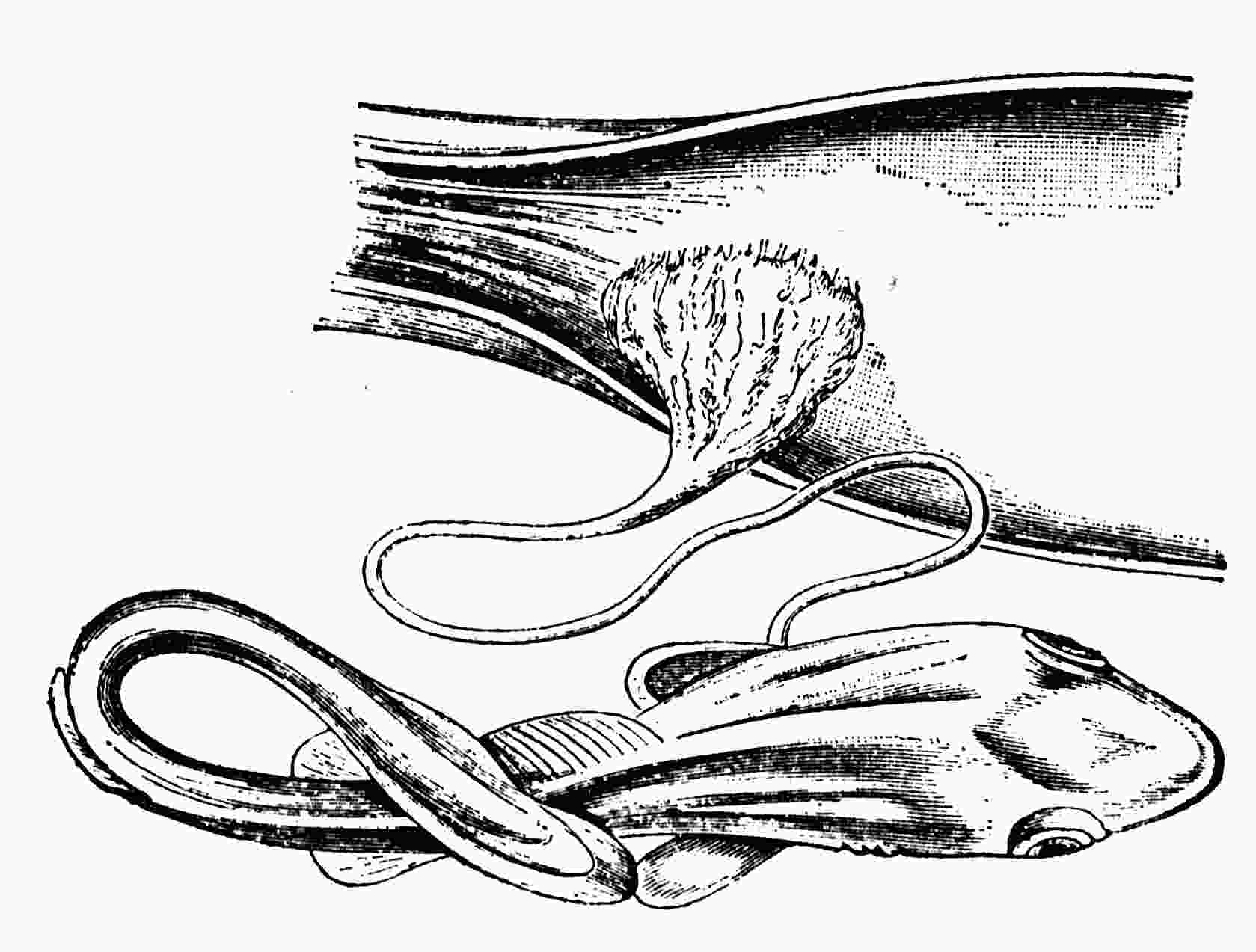

条虫などは口も

腸胃もないが、他の動物の

腸内に住んでつねに

溶けた

滋養物に

漬かっていることゆえ、体の表面から食物が

浸み

込んで来るが、

輪虫の

雄はこれと

異なり、自由に水中を

游いでいるのであるから、真に

一生涯中に少しも物を食わぬ生物である。

しかしながらよく考えて見ると、

輪虫の

雄自身は

一生涯何も食わずに生活するが、かく食物なしに活動し

得るのは、生まれながら身体内に一定の

滋養分を

貯えているからである。

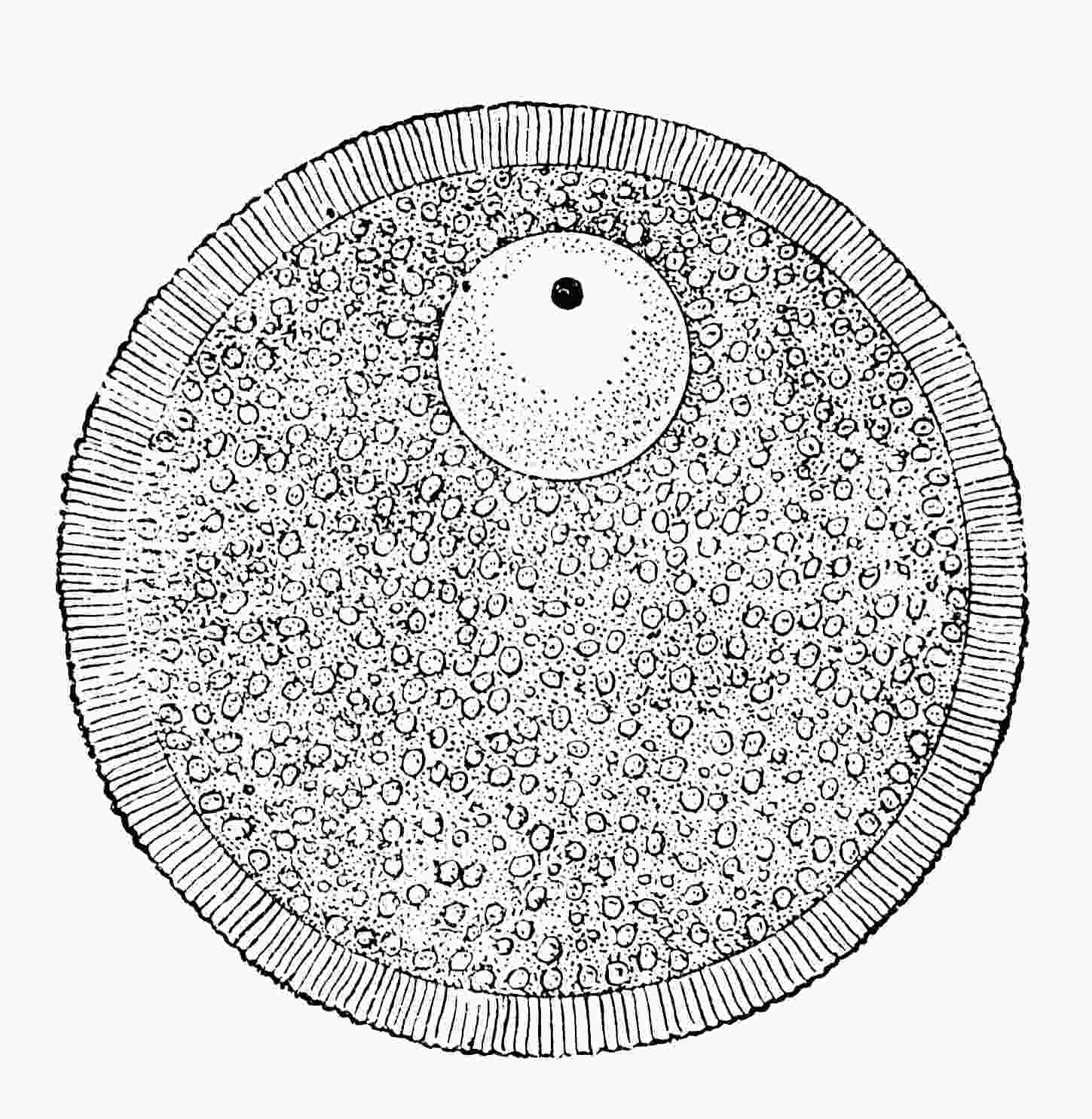

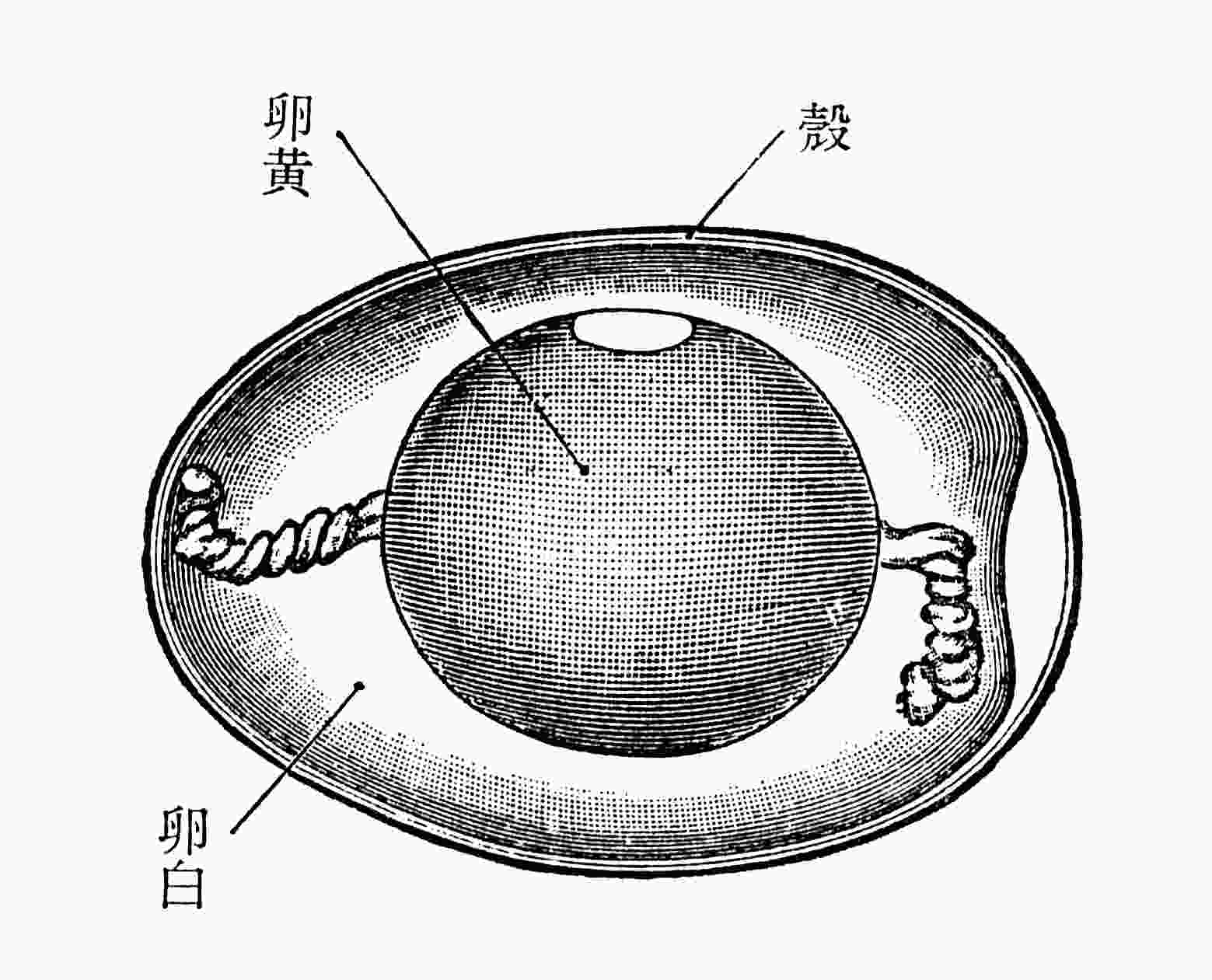

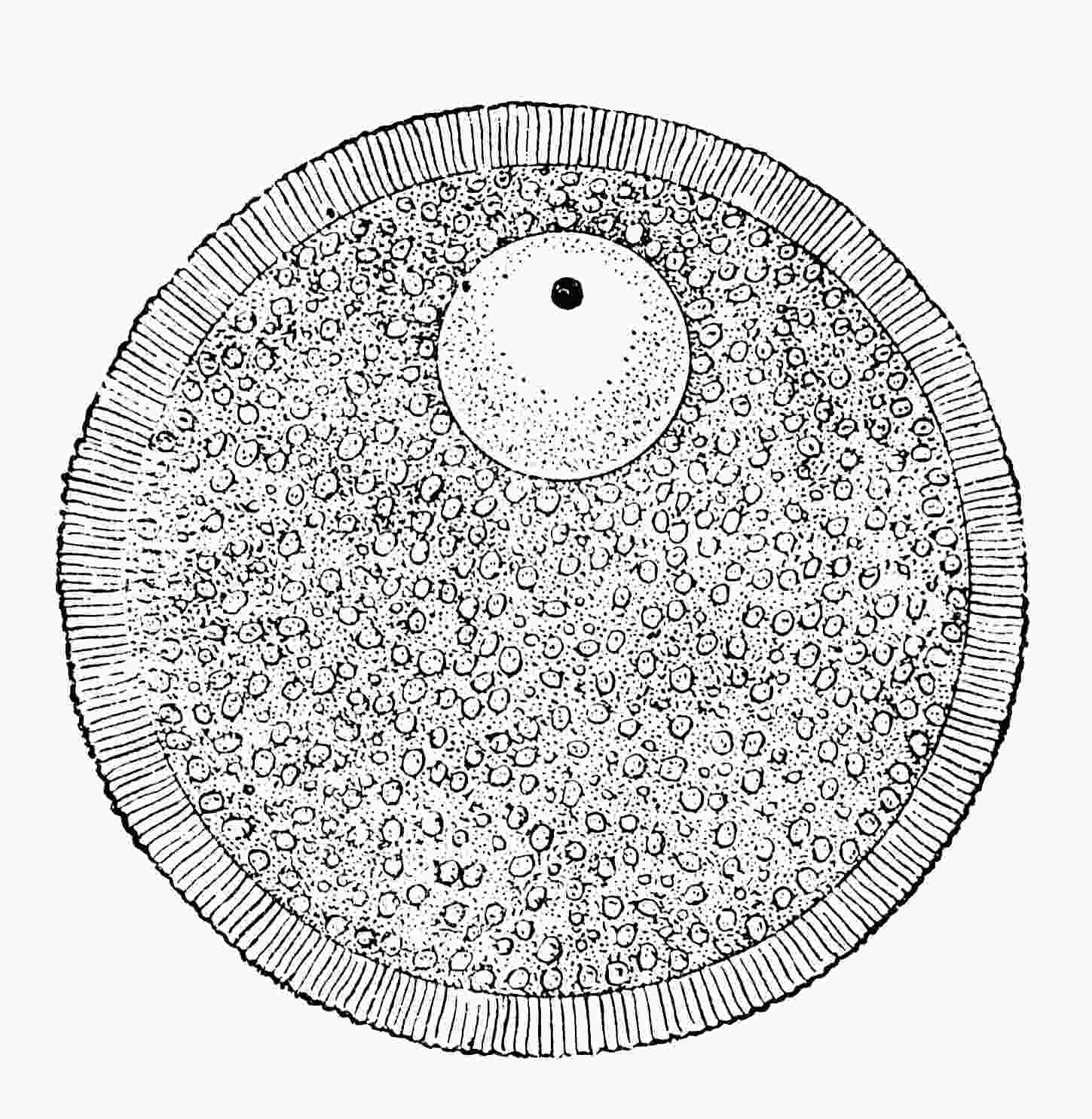

輪虫の

卵は

比較的に大きなものであって、中に

比較的に

多量の

滋養分を

含んでいるゆえ、

卵の内で

雄の身体ができるにあたって、その身体の内には

初めから

若干の

滋養分がある。

輪虫の

雄は、あたかも

満腹の

状態で

卵から

孵り、その

続く間だけ

生存して、しかる後に死に去るのであるから、これは全く食物を体内に

含ませて親が

産んでくれたおかげと言わねばならぬが、

卵の内の

滋養分はかつて親の食うた食物の中からこし取られたものゆえ、子が

一生涯食わずに生きていられるのは、実は親が子の分までも食うておいた

結果にすぎぬ。されば食わずに生活のできるということは、親がまえもって子に代わって食うておいた場合に

限ることであって、

一種類の生物が

絶対に食物なしに生活し

得るというごときことのないのは明らかである。

次に子を

産まぬ生物はないかと考えると、これにも

普通な

例がいくらかある。

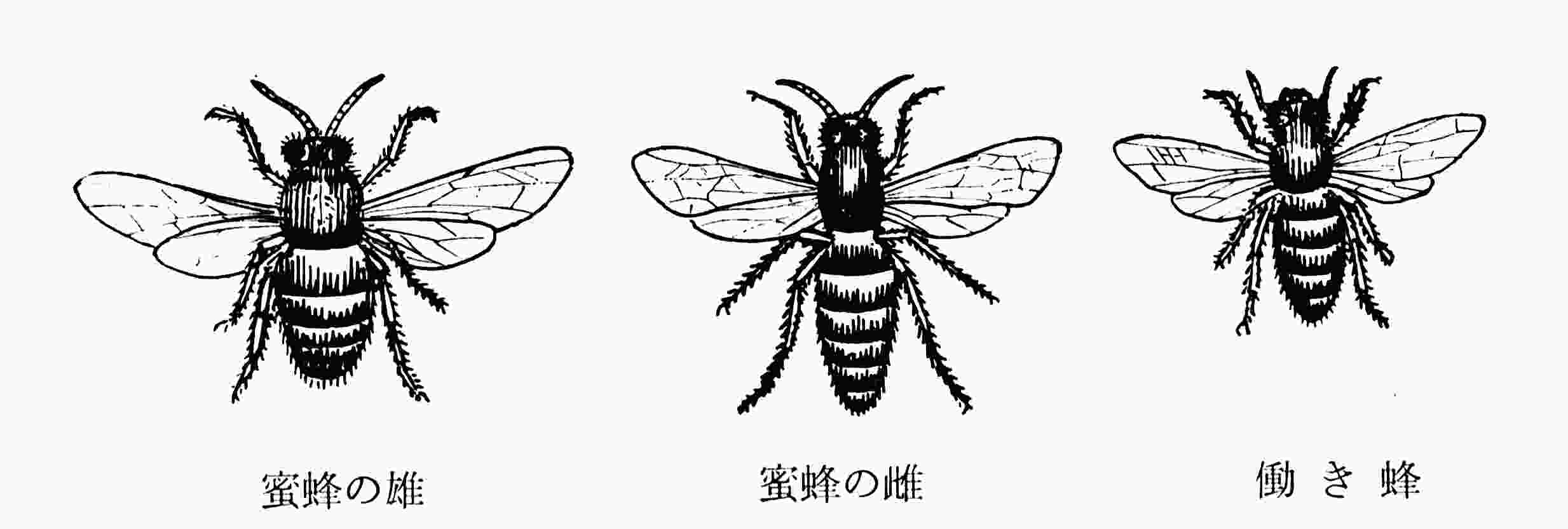

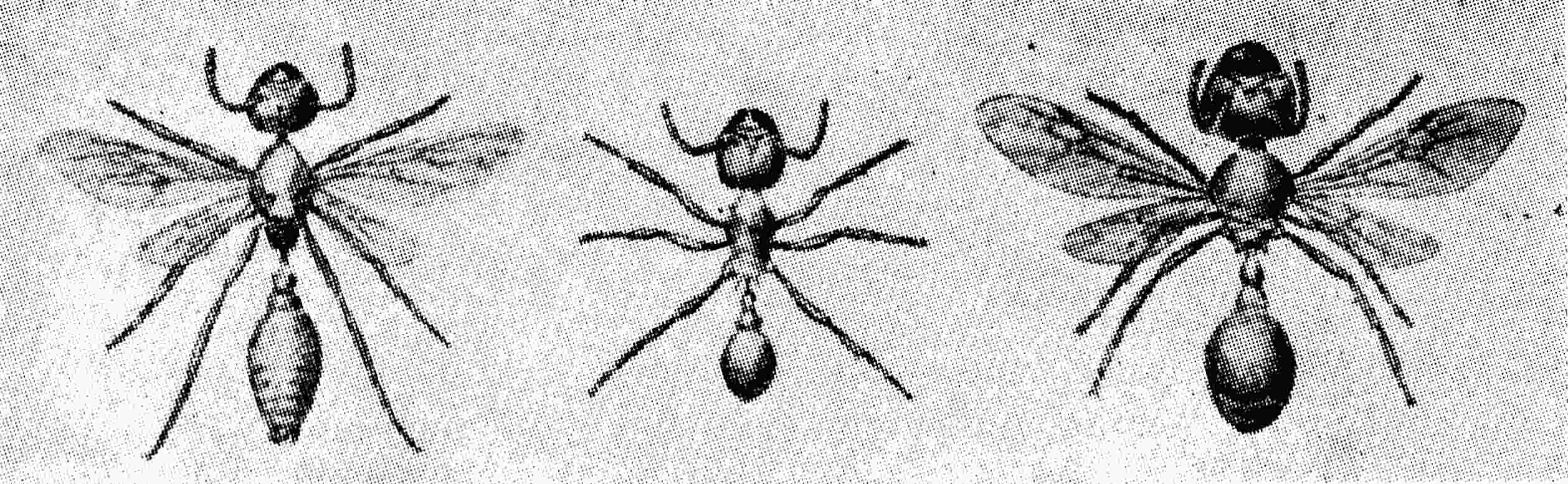

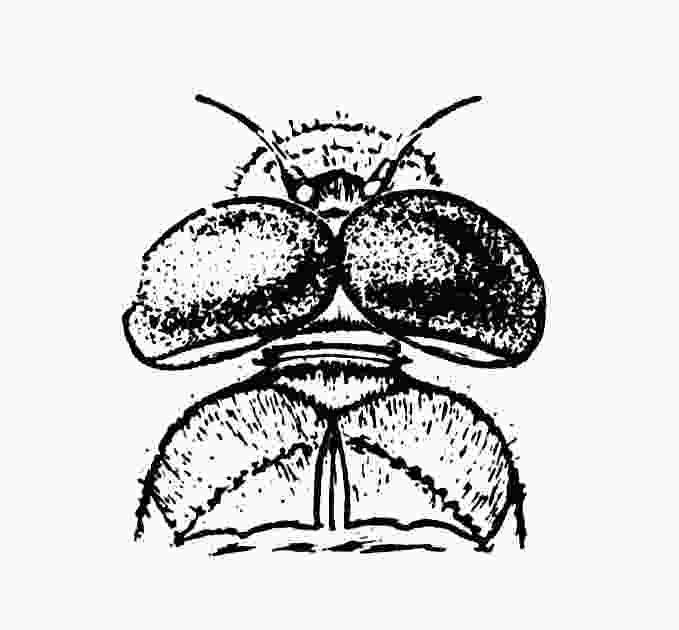

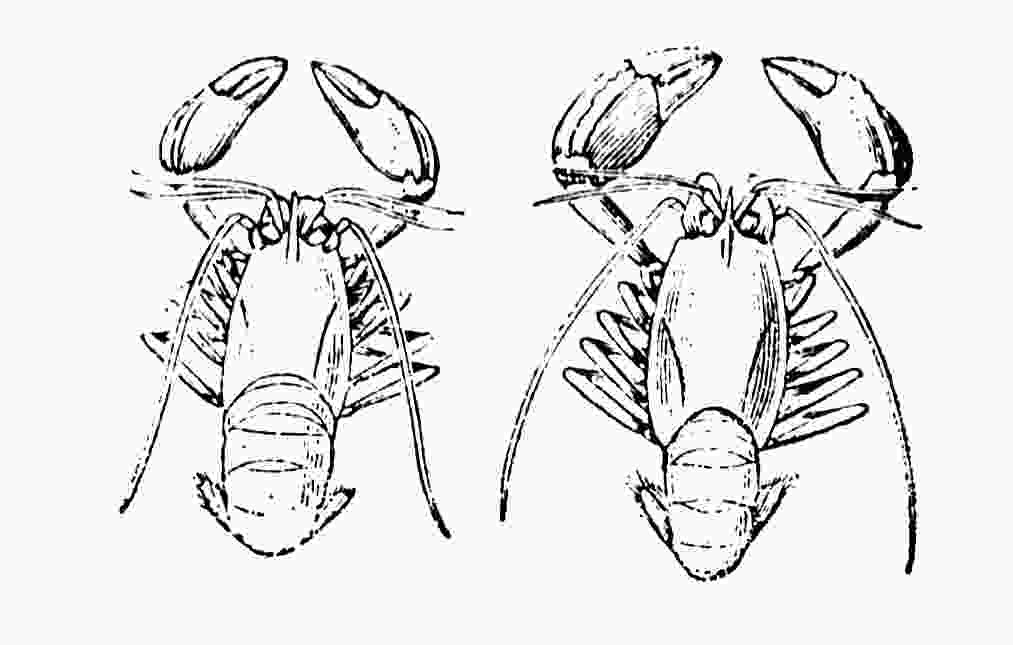

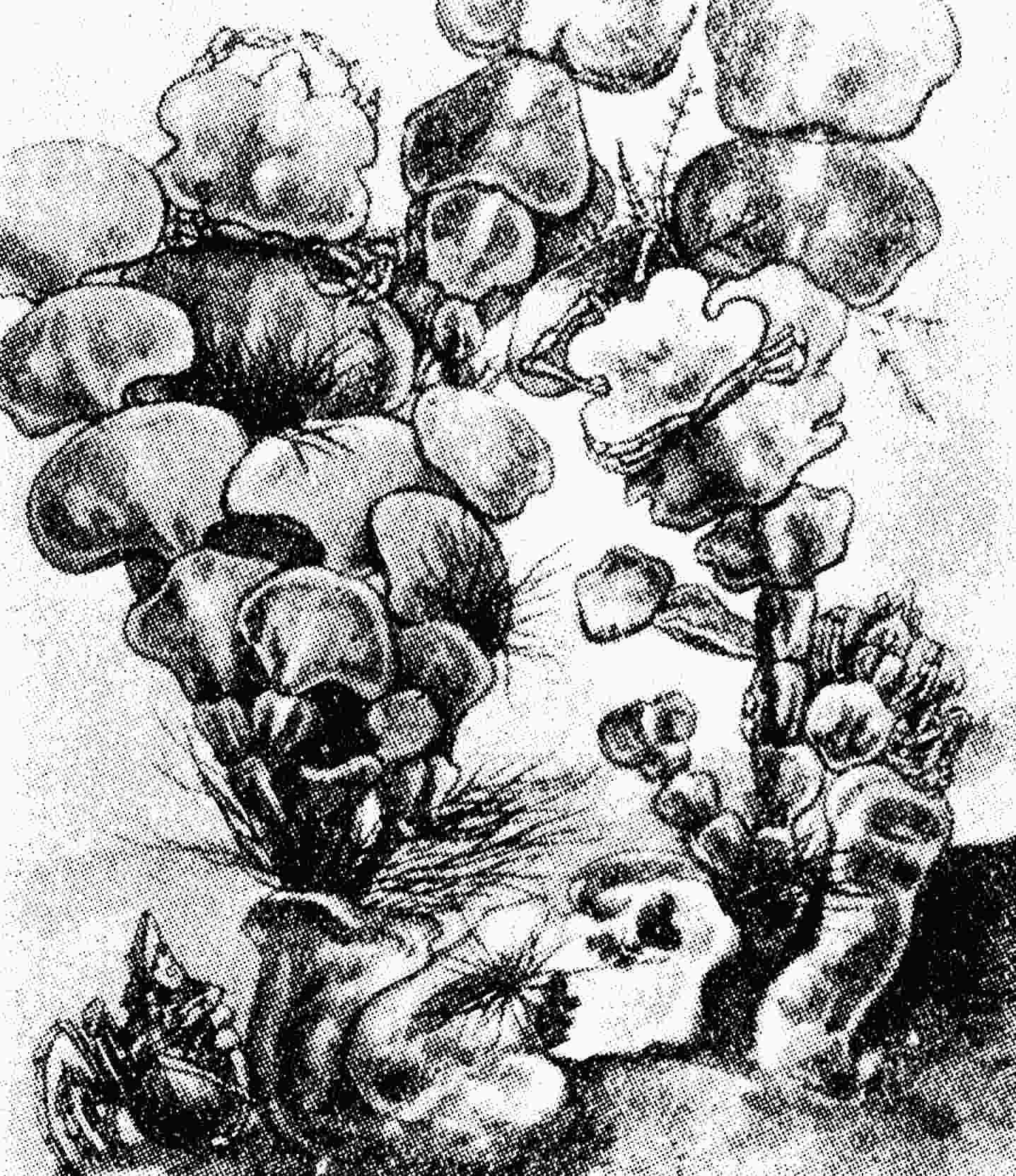

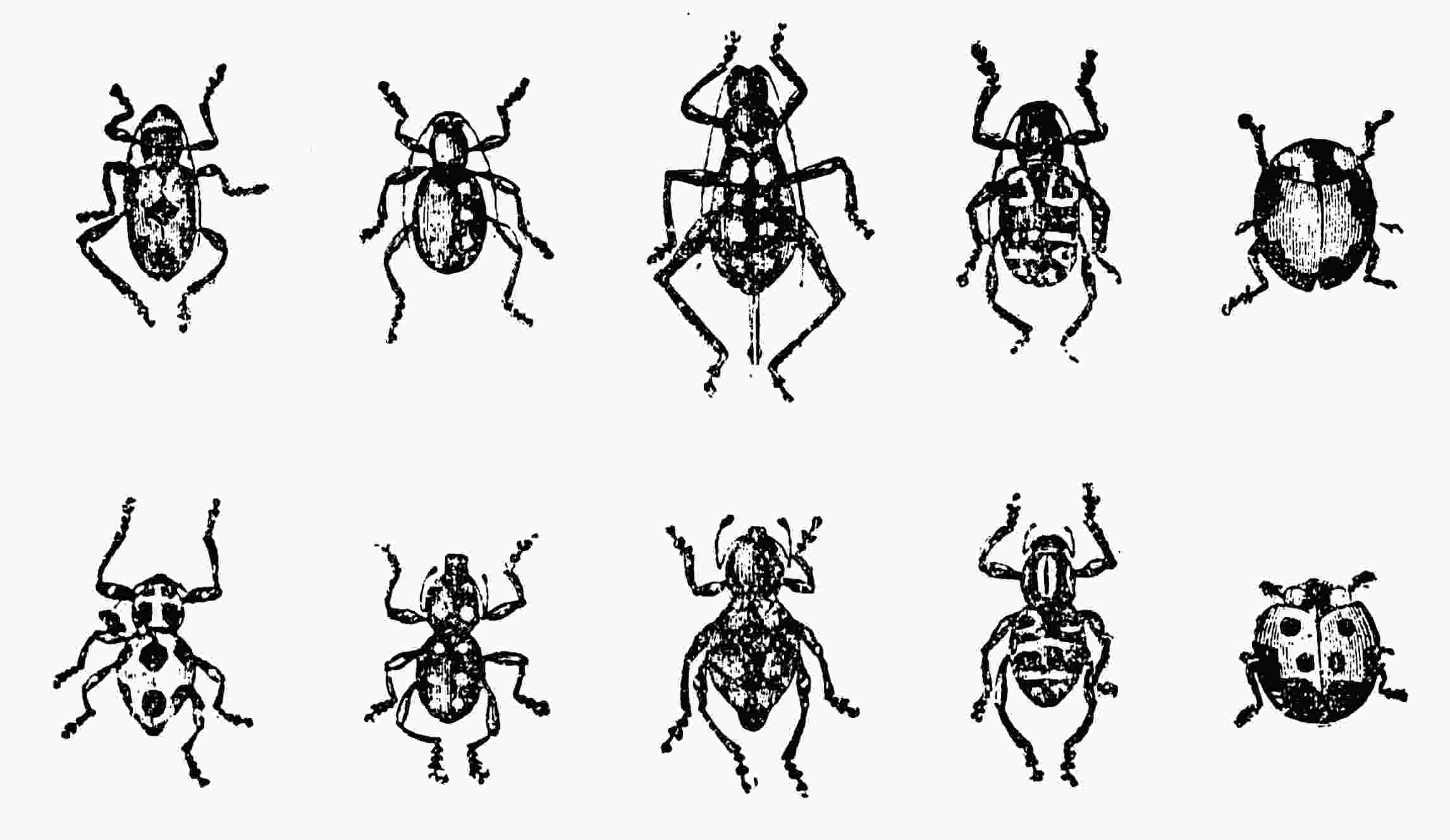

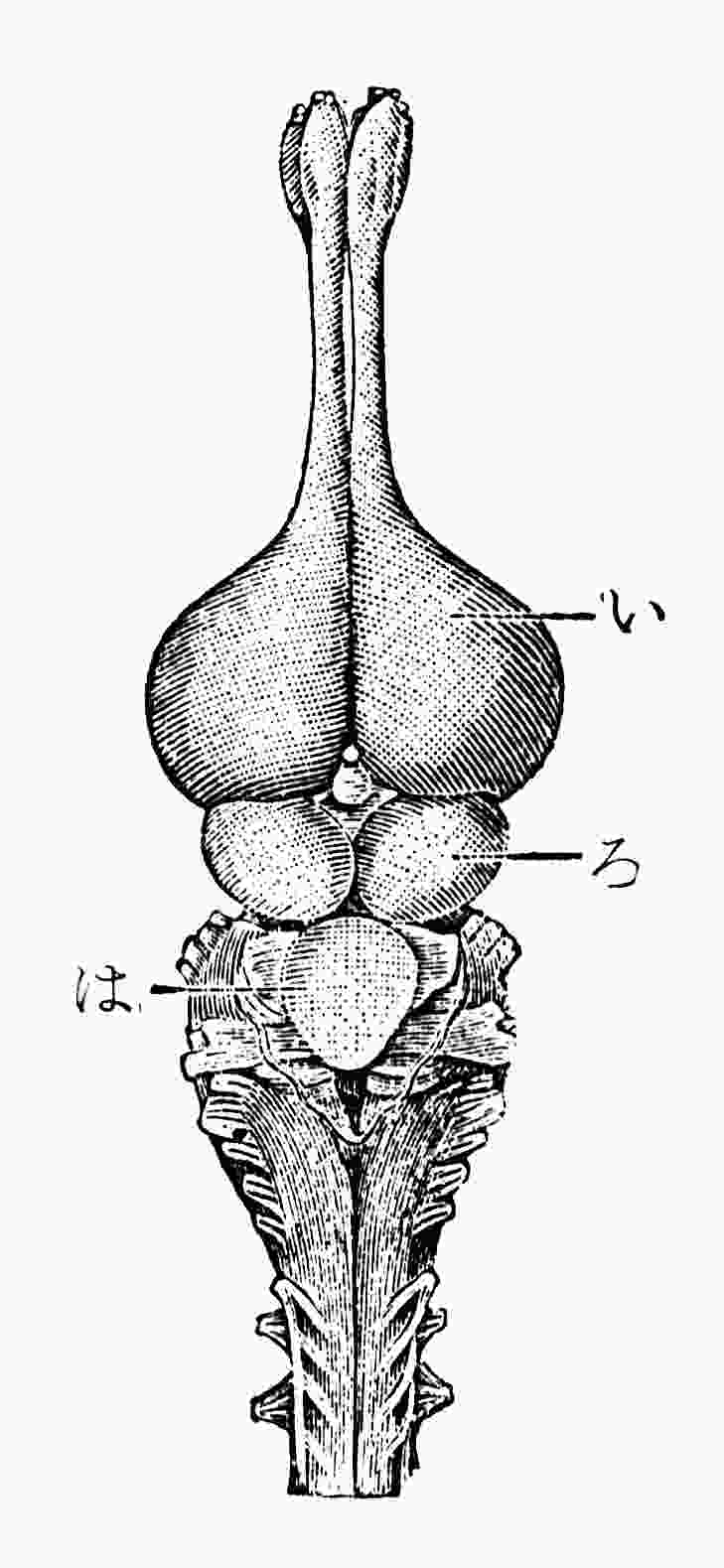

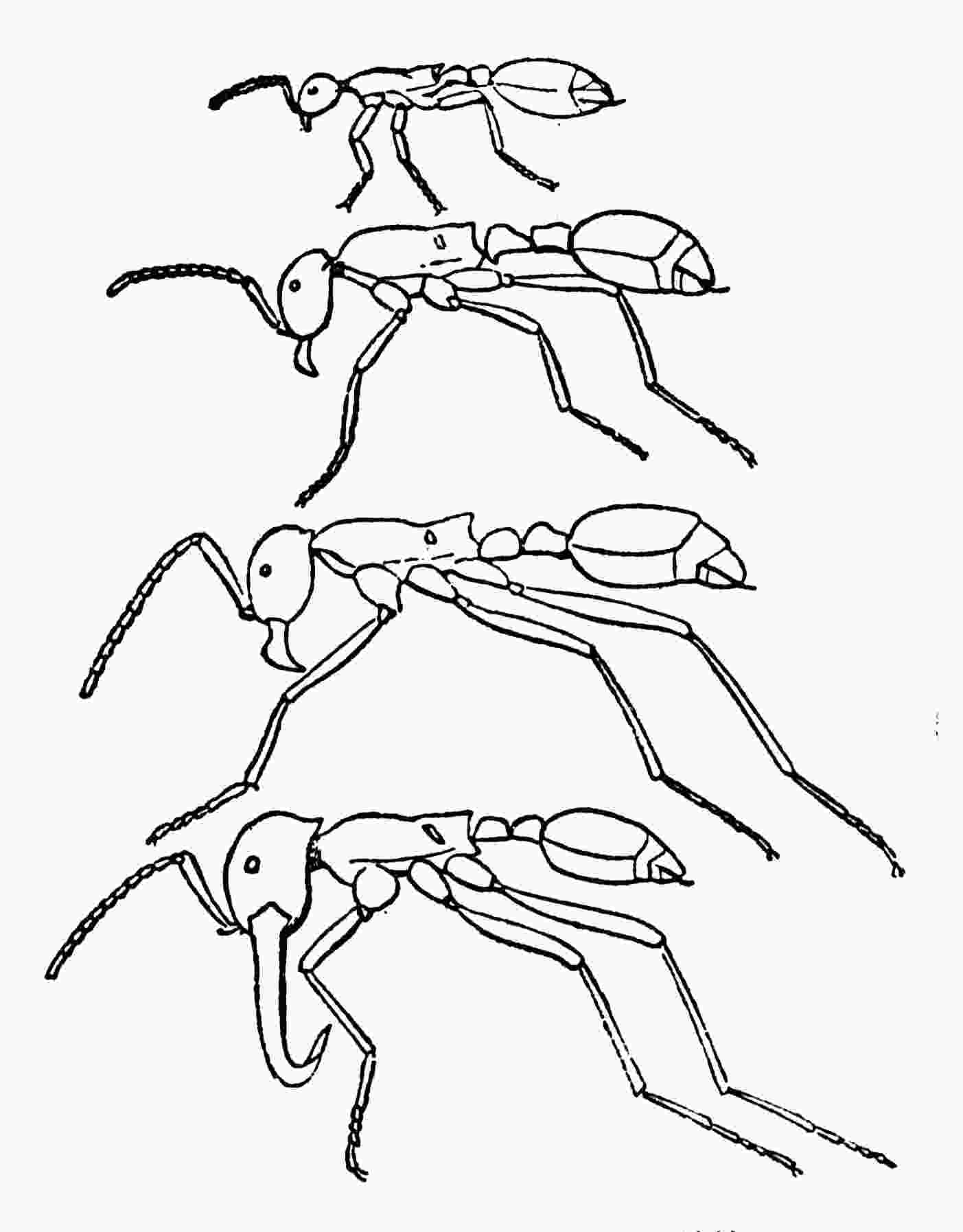

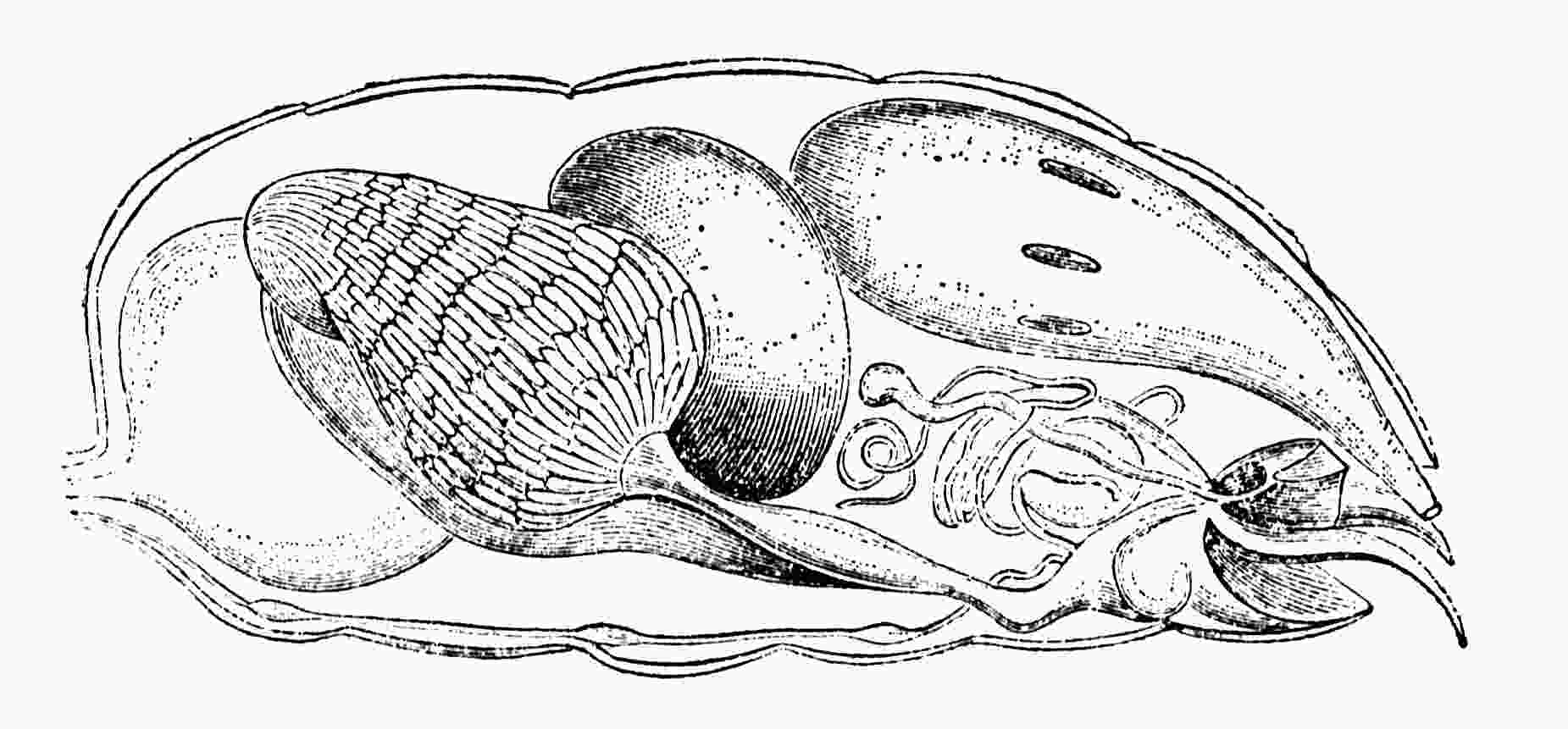

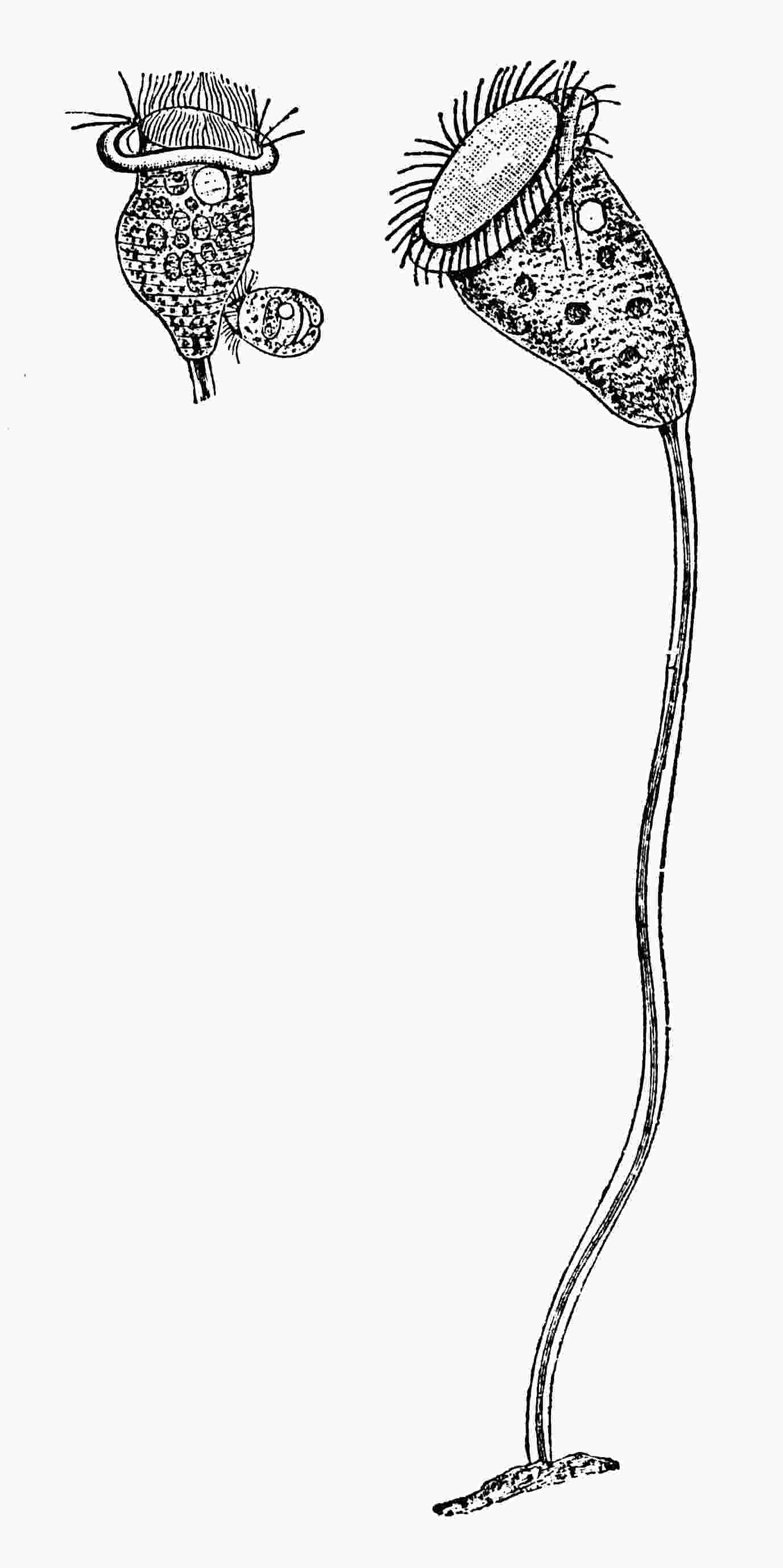

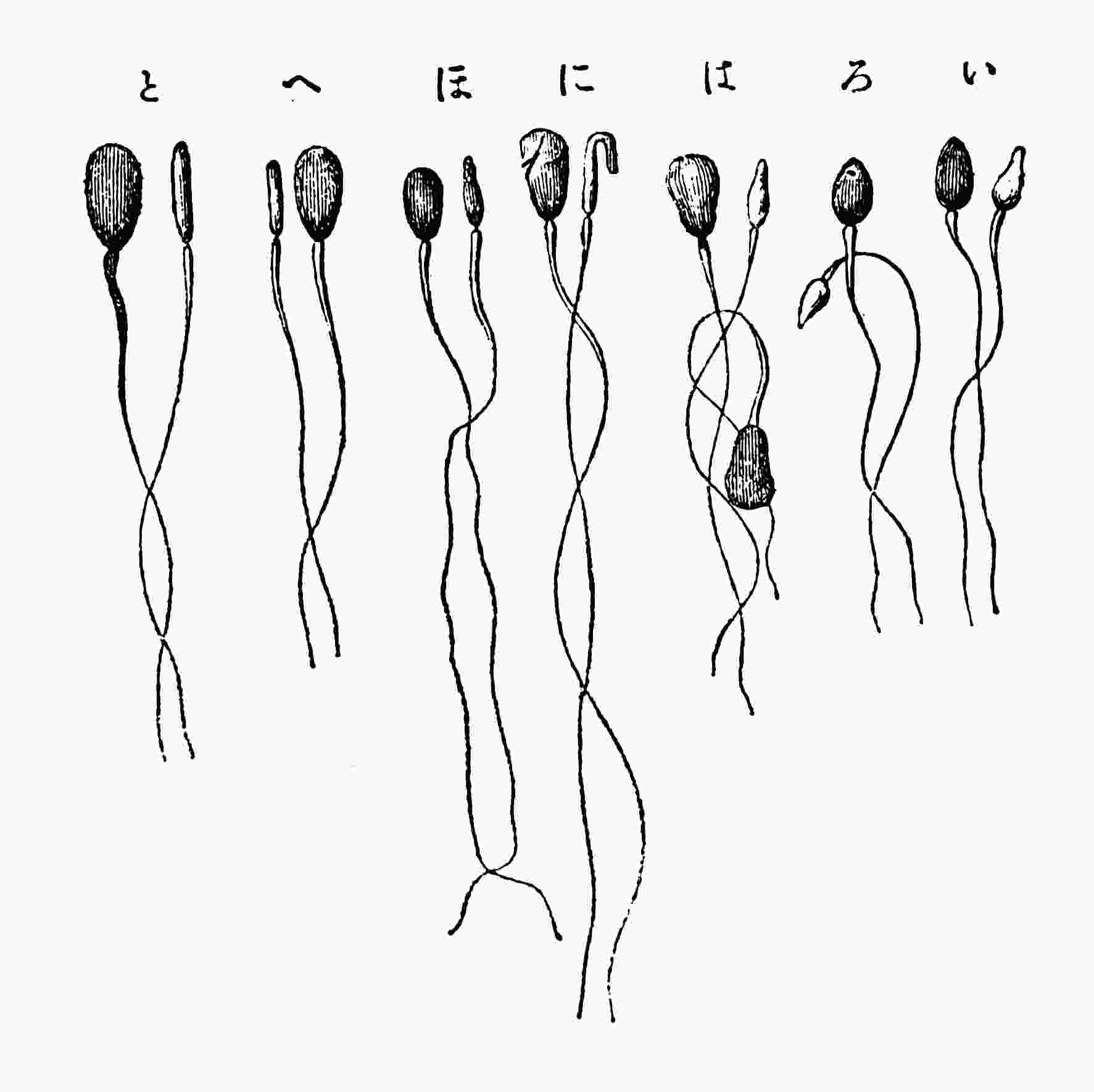

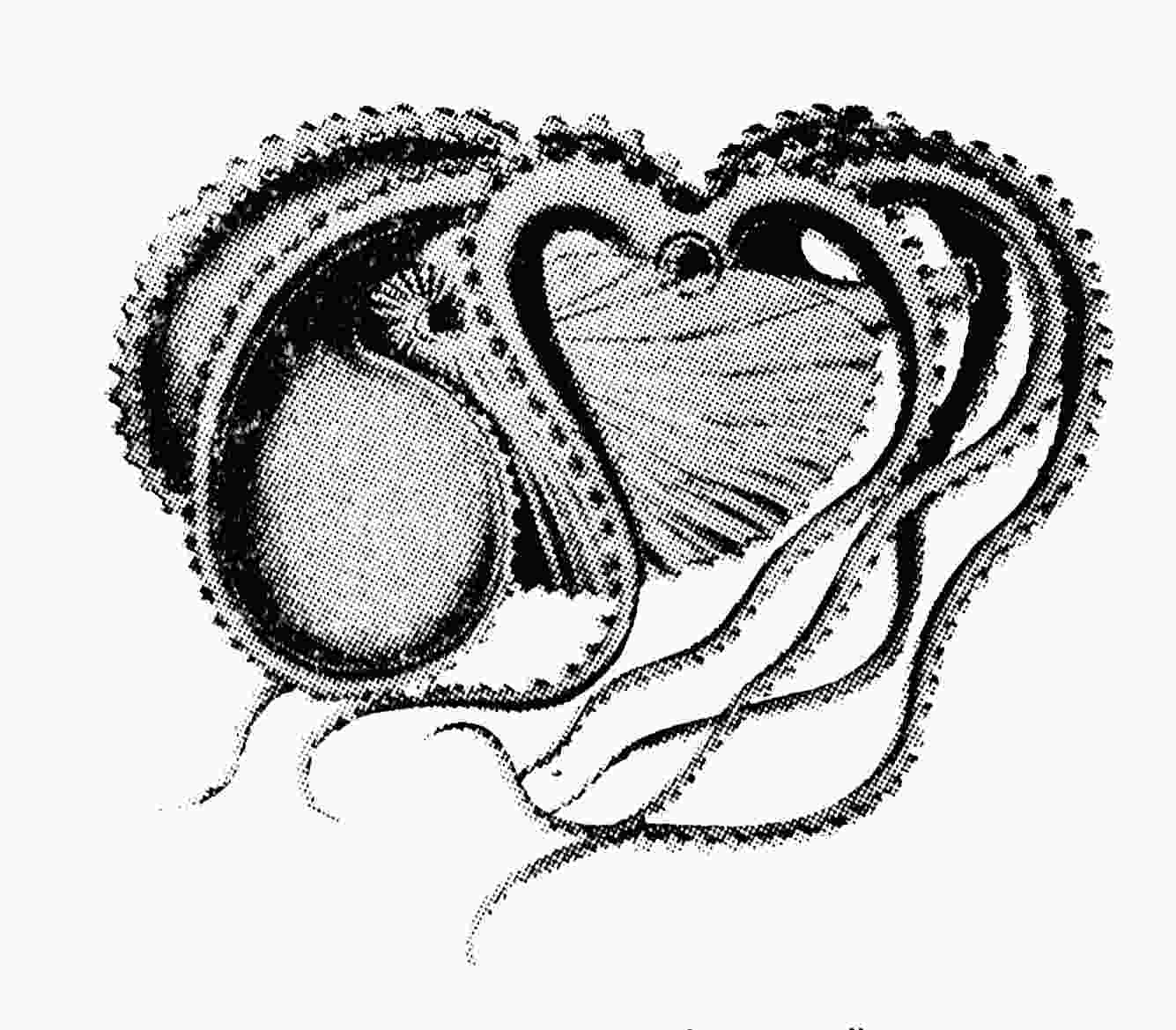

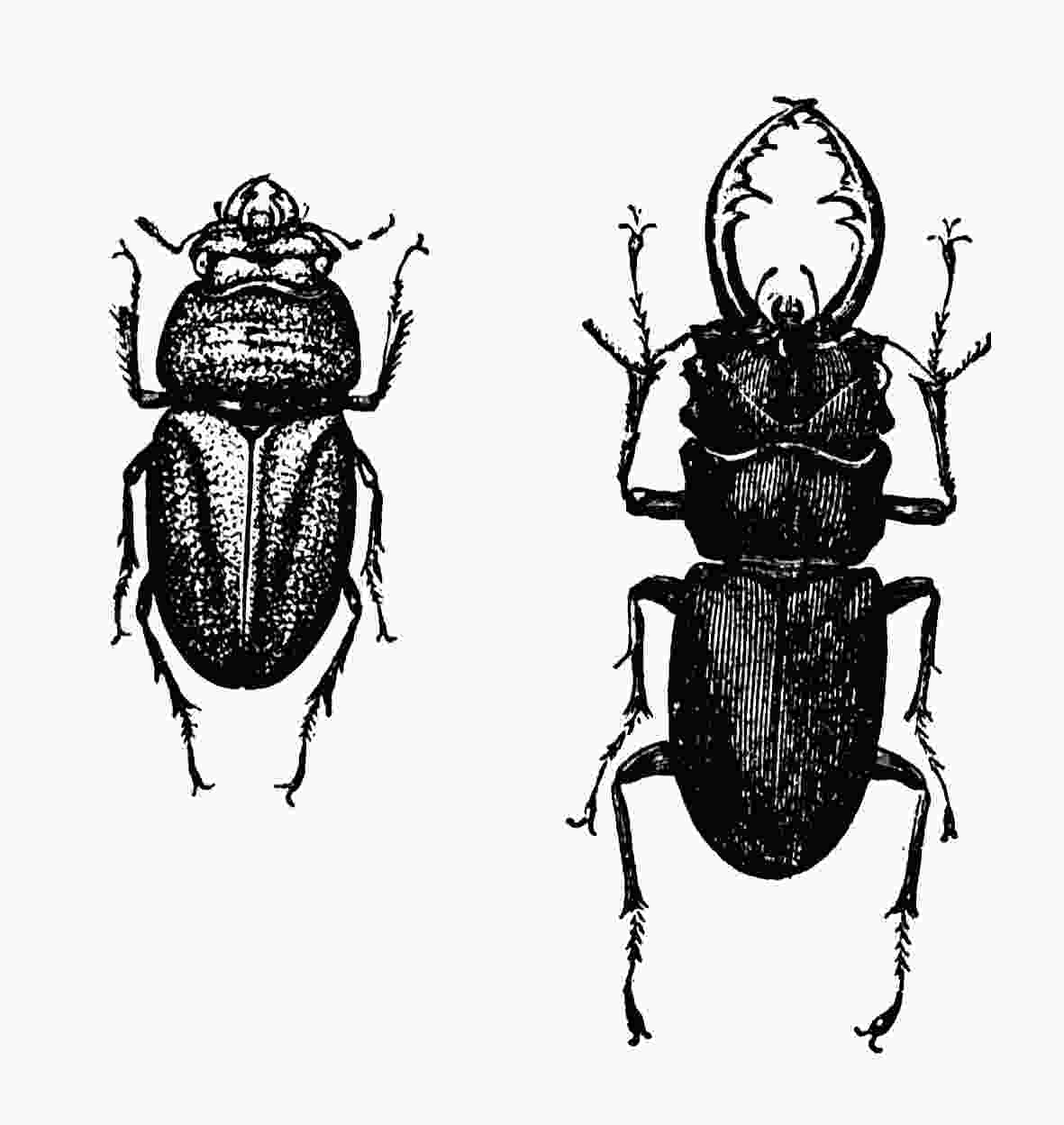

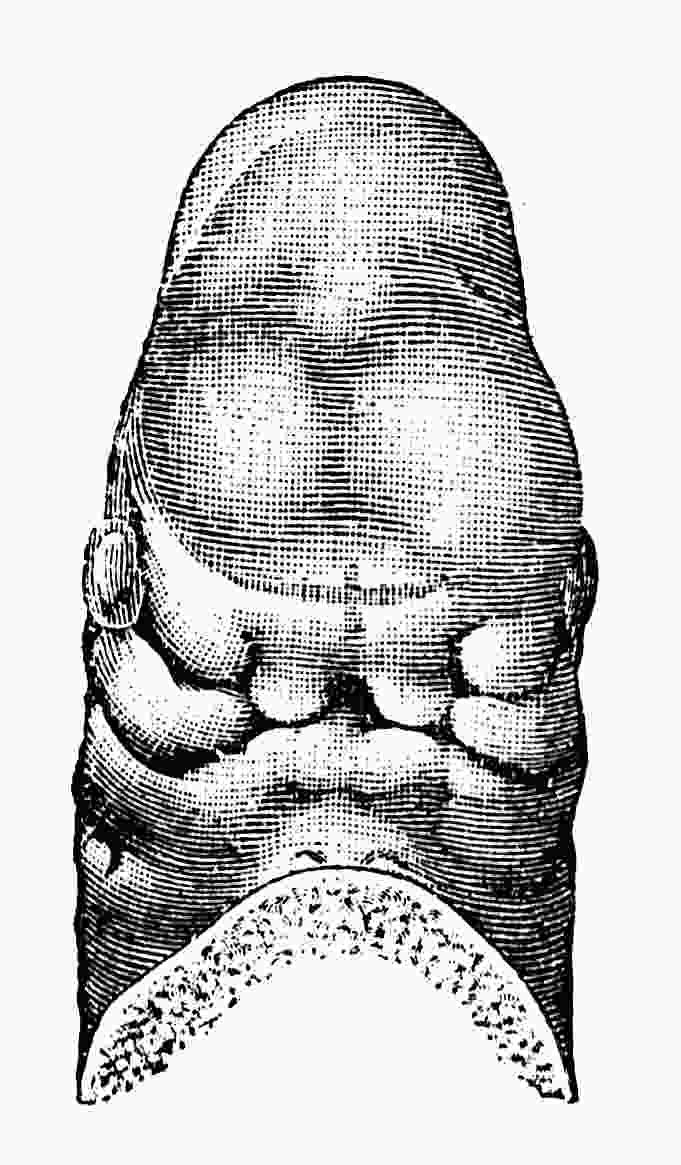

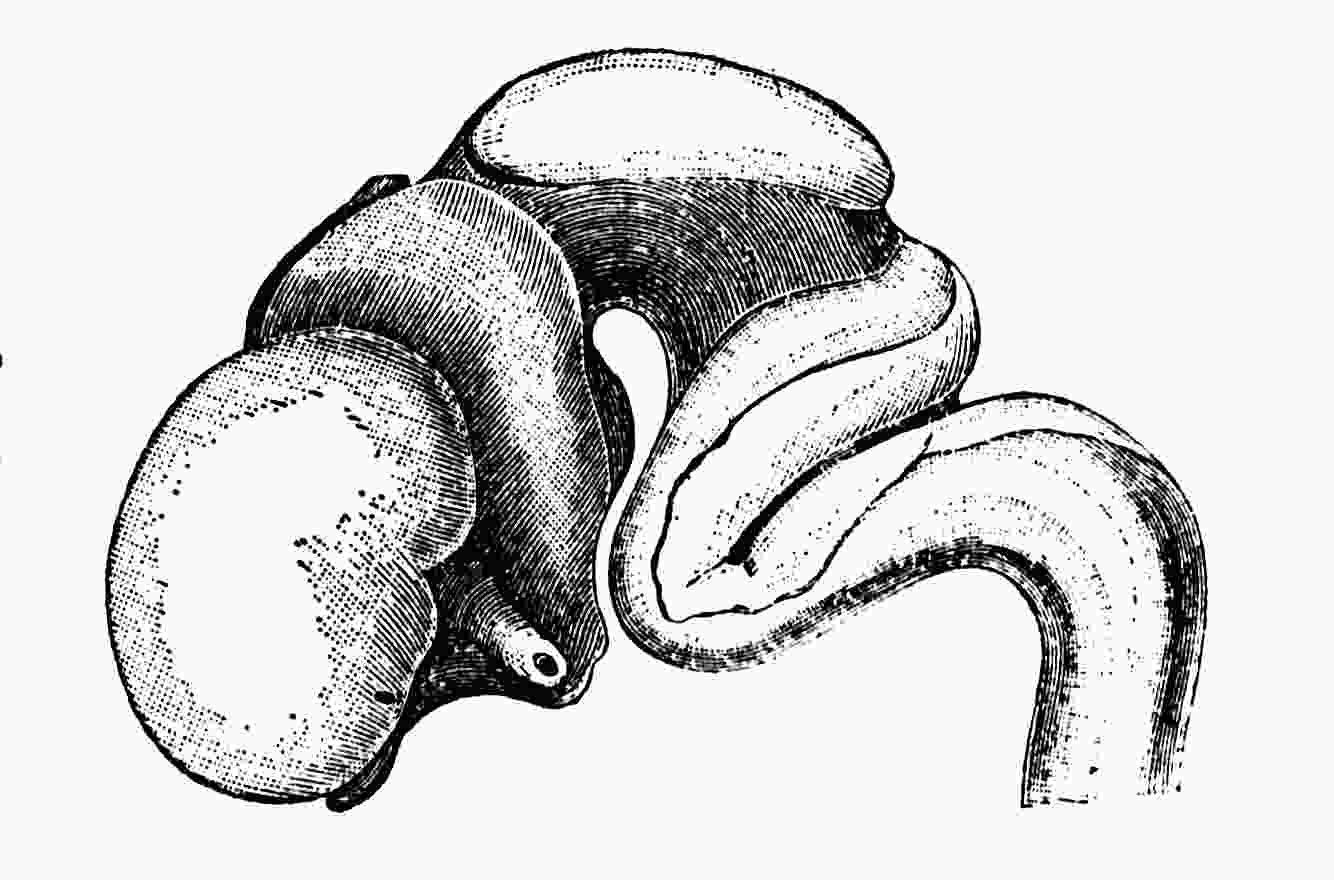

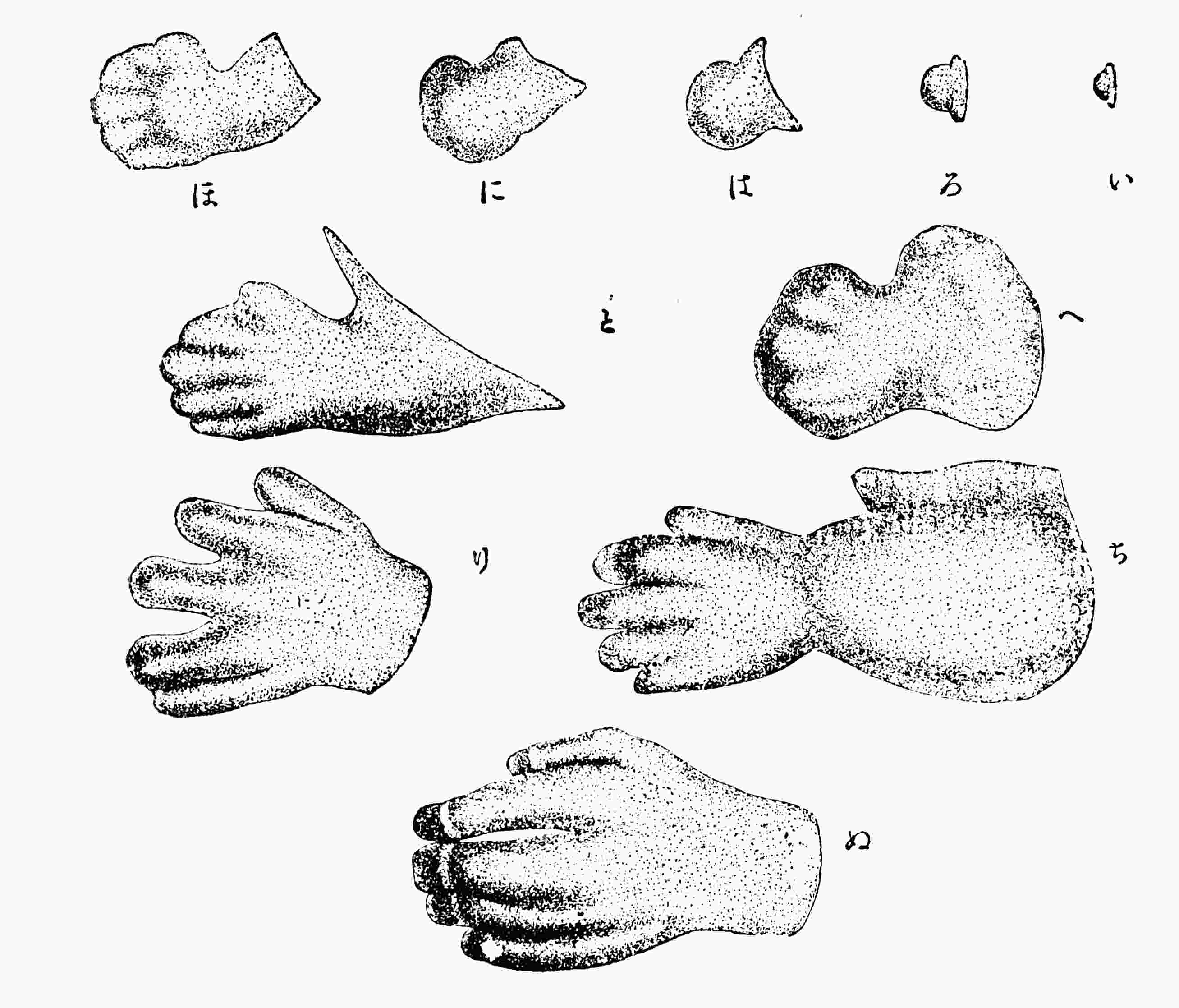

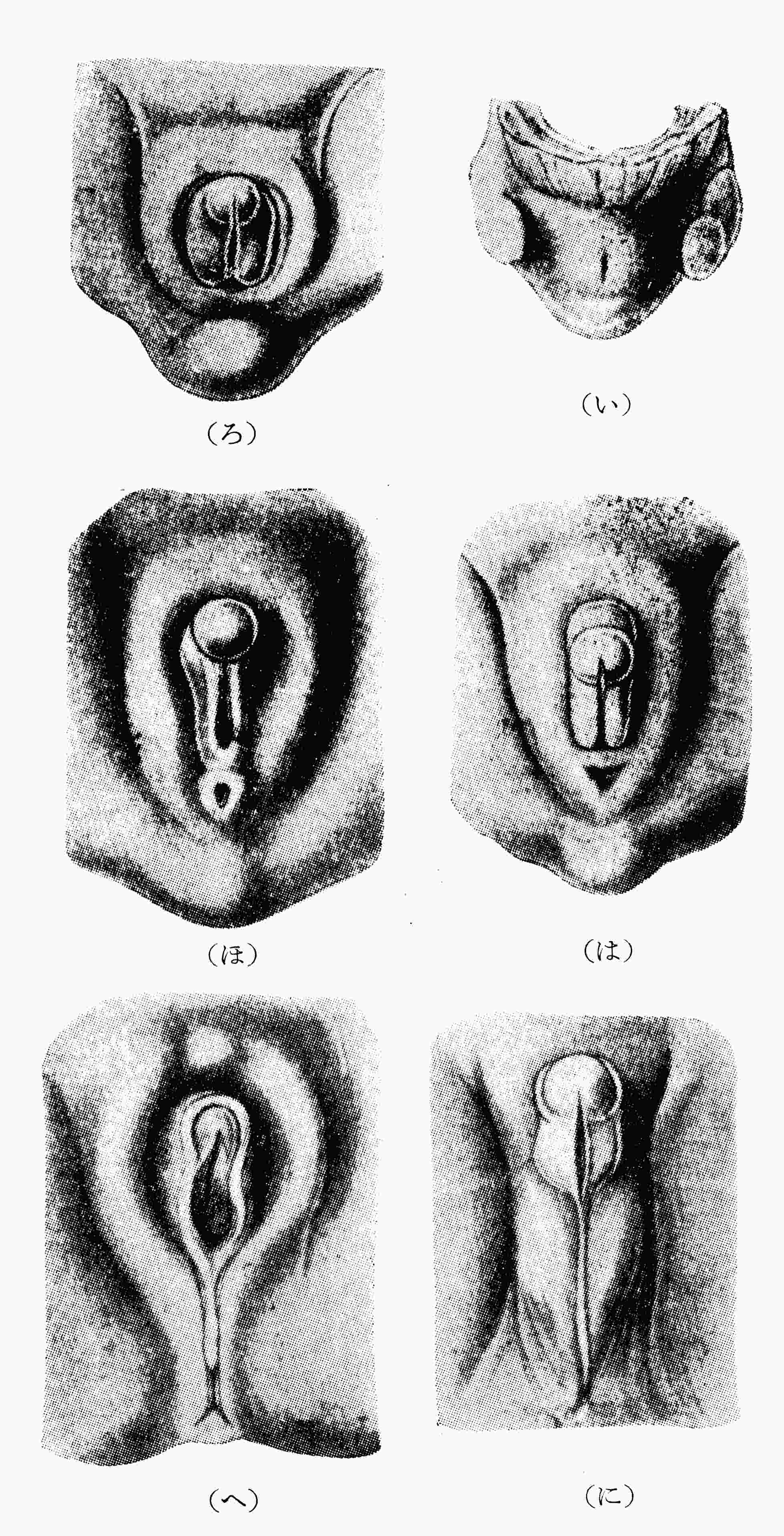

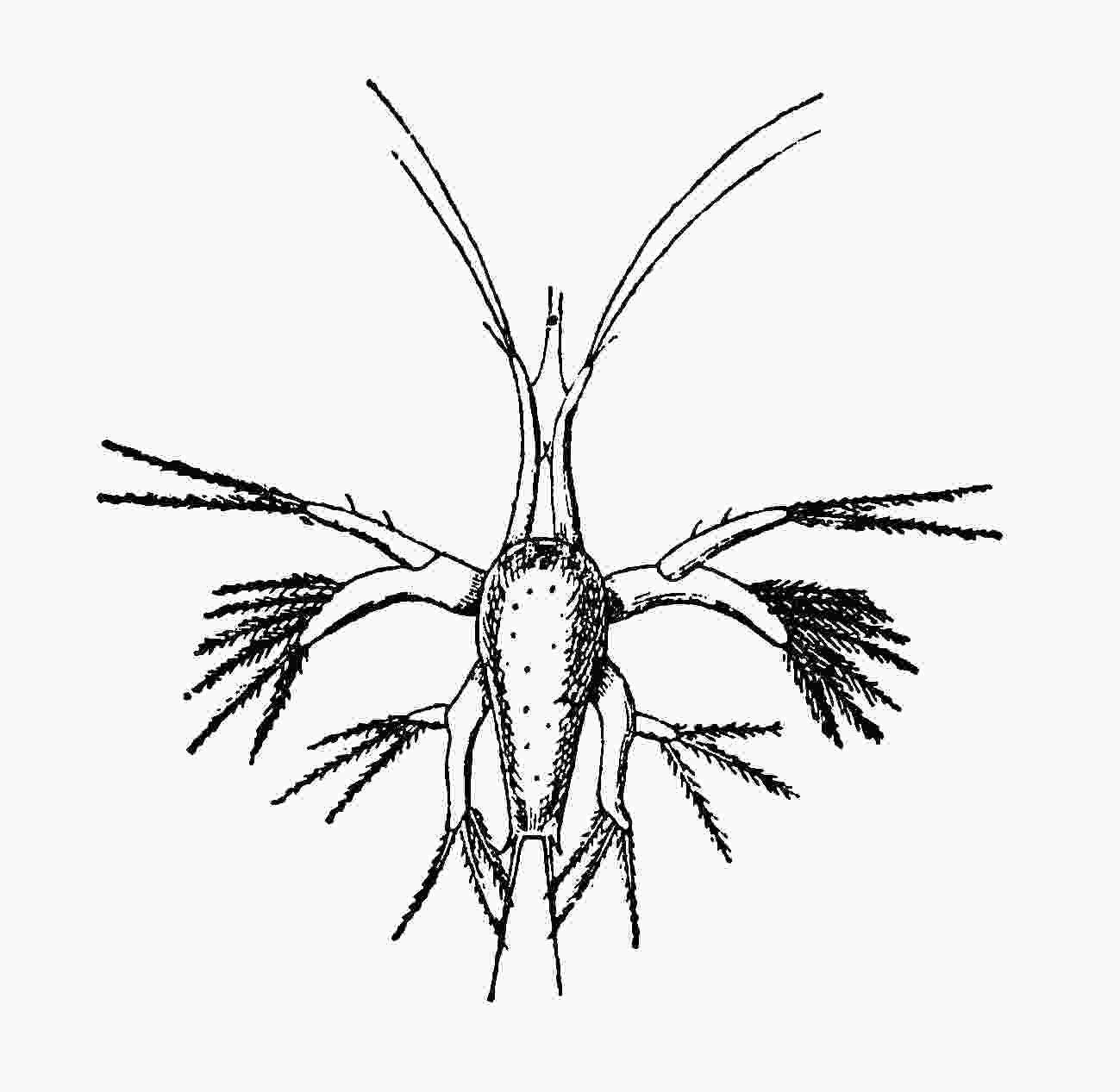

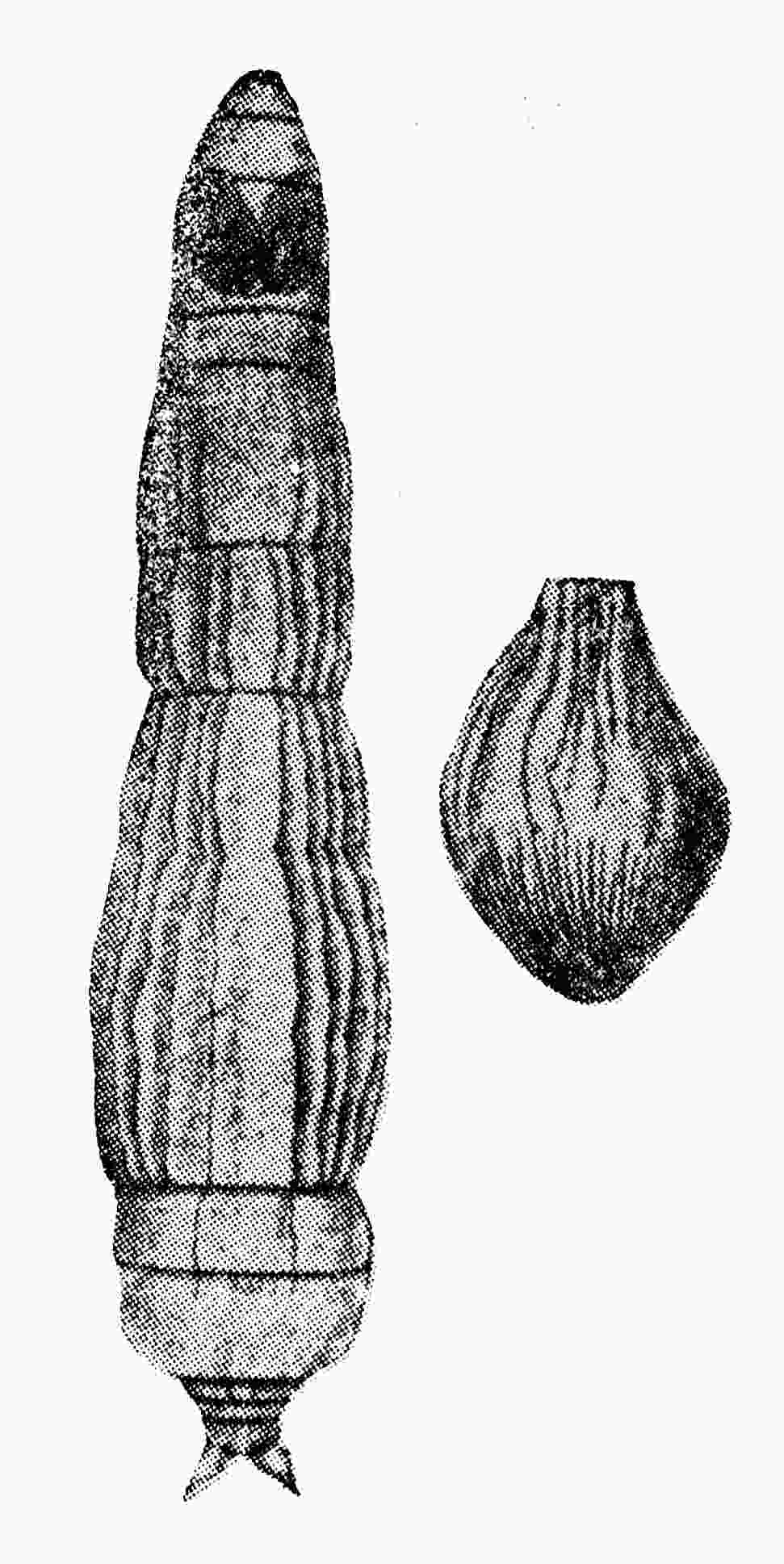

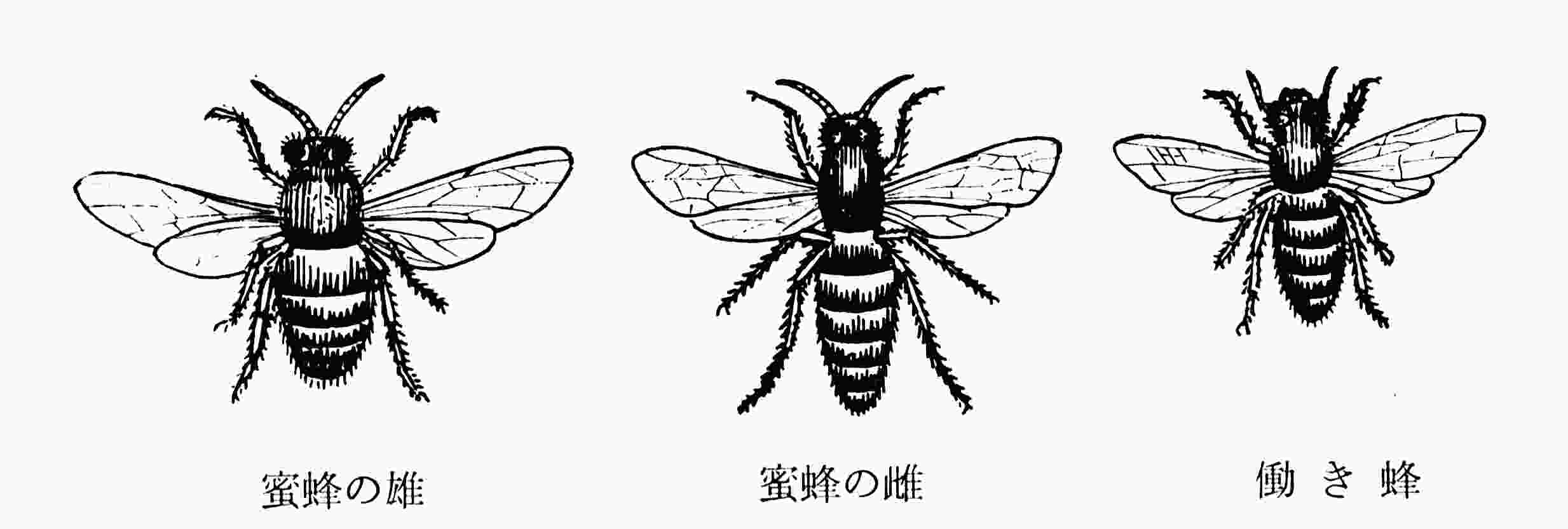

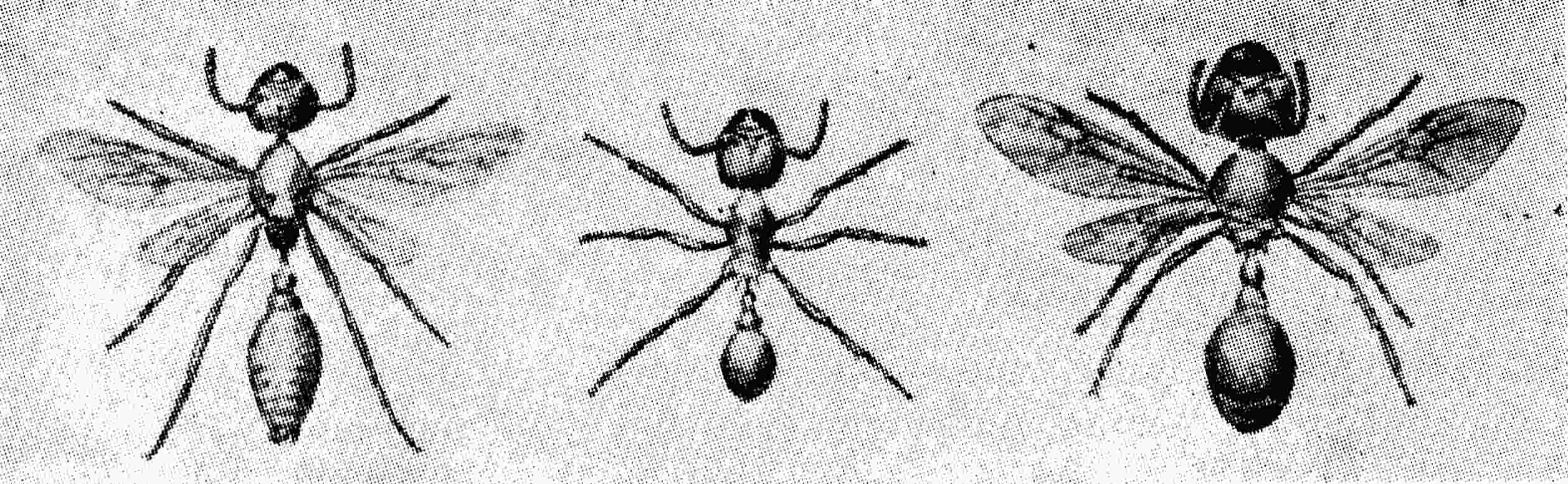

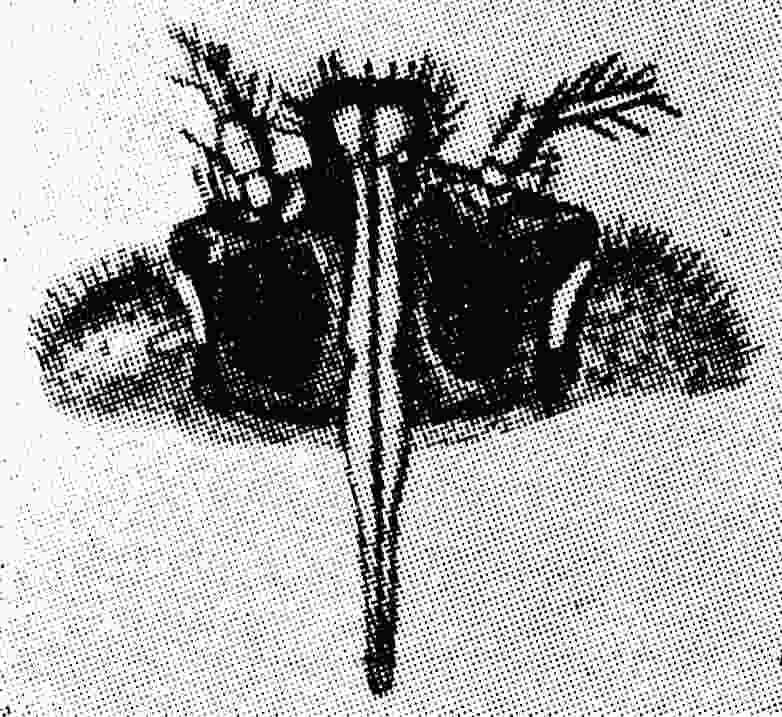

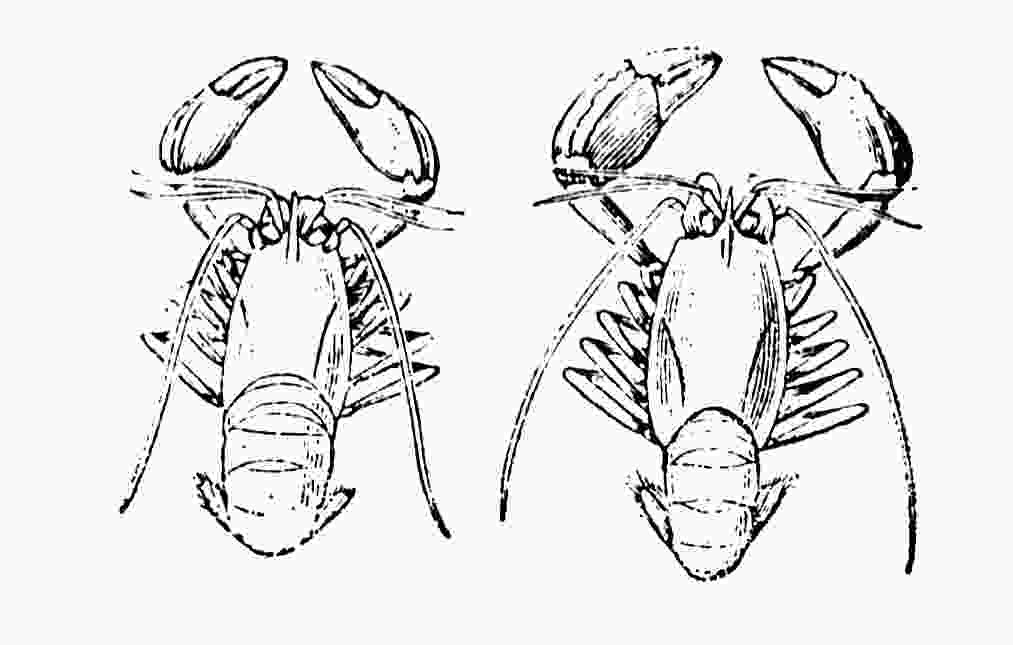

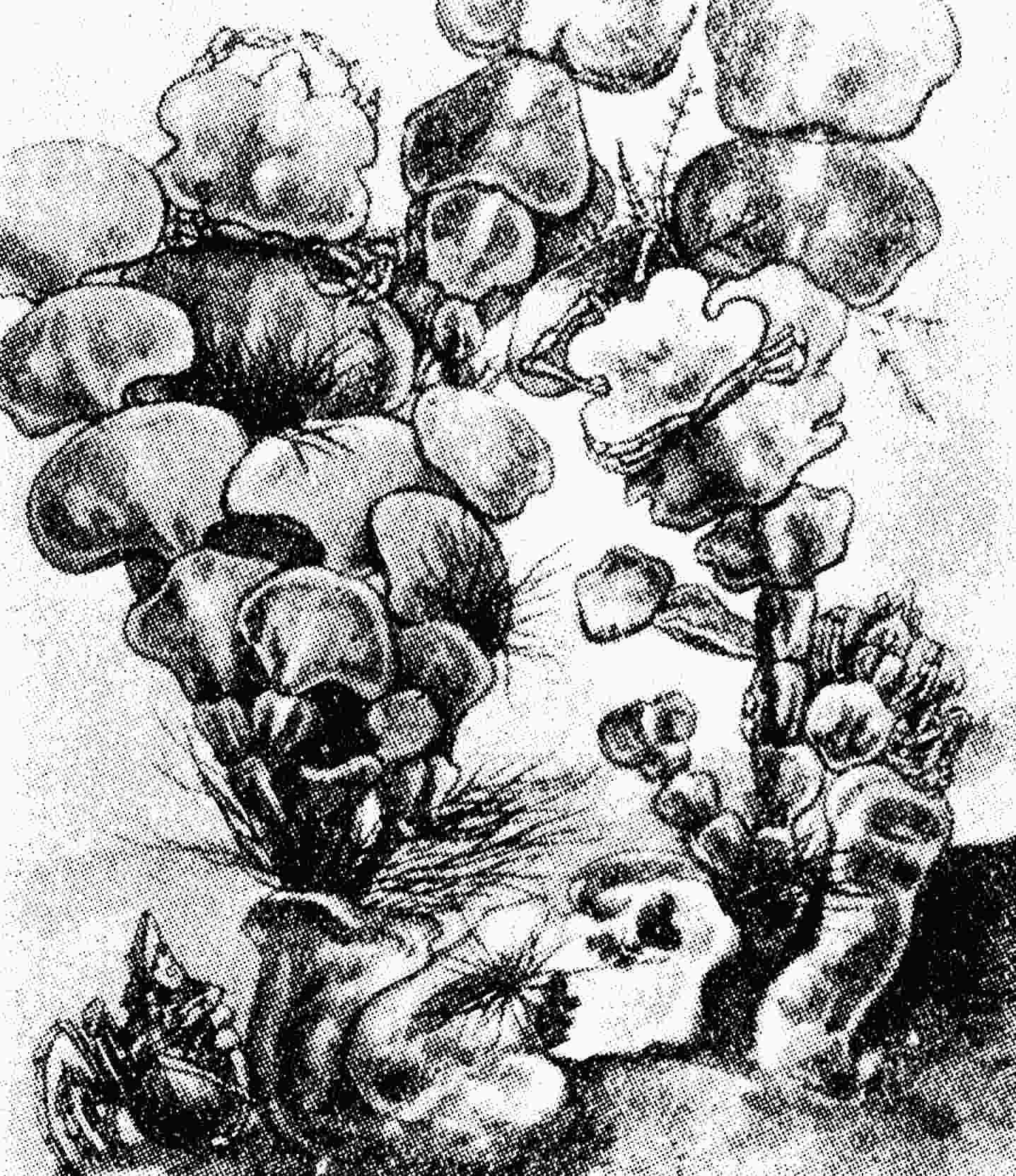

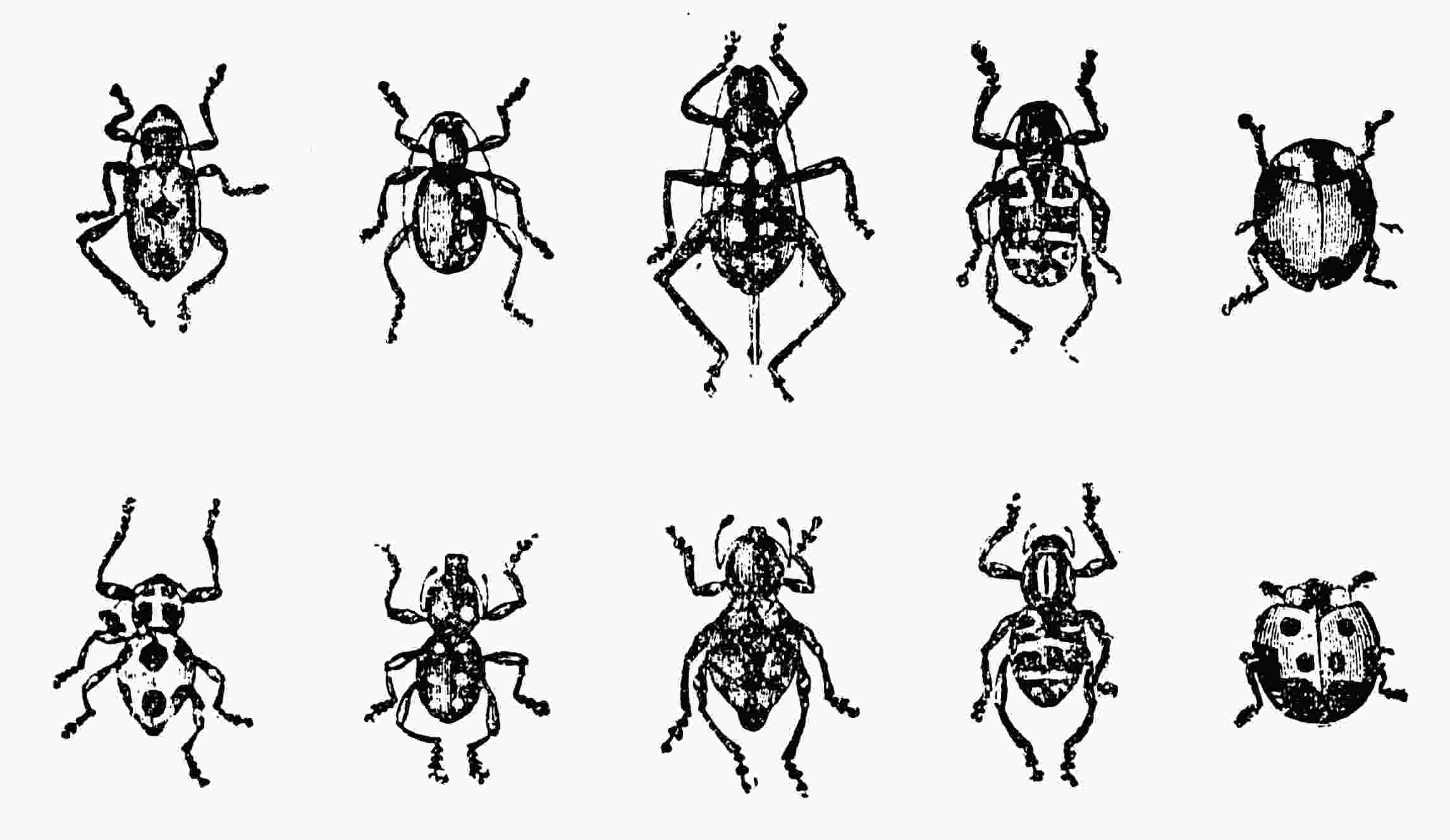

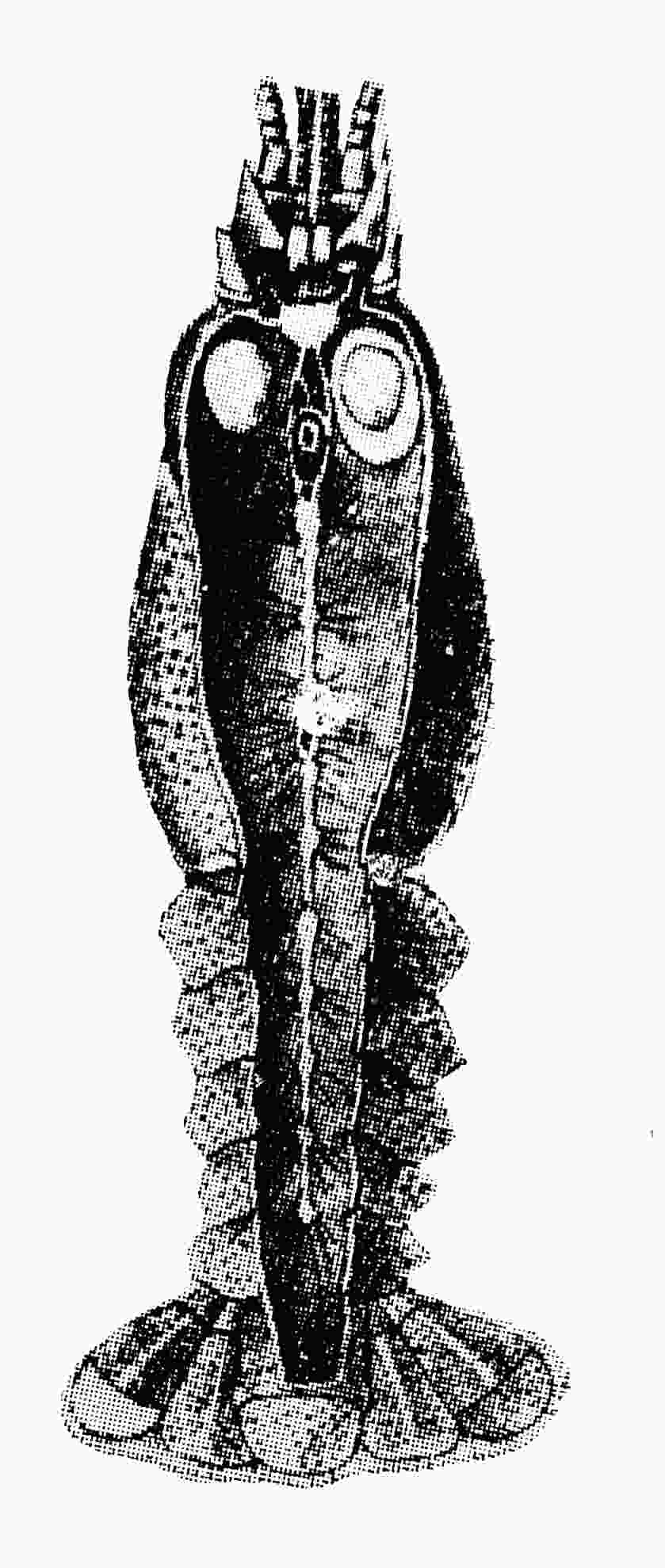

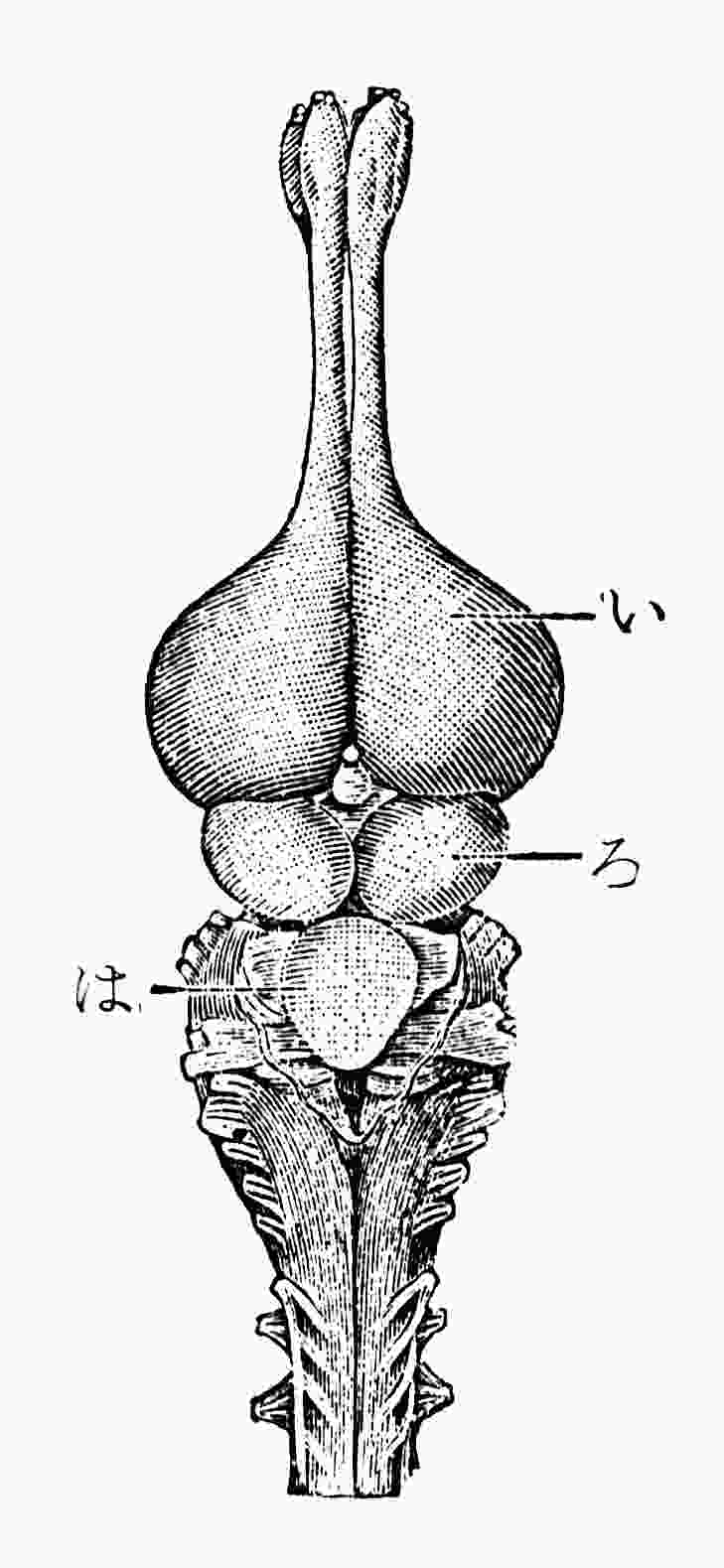

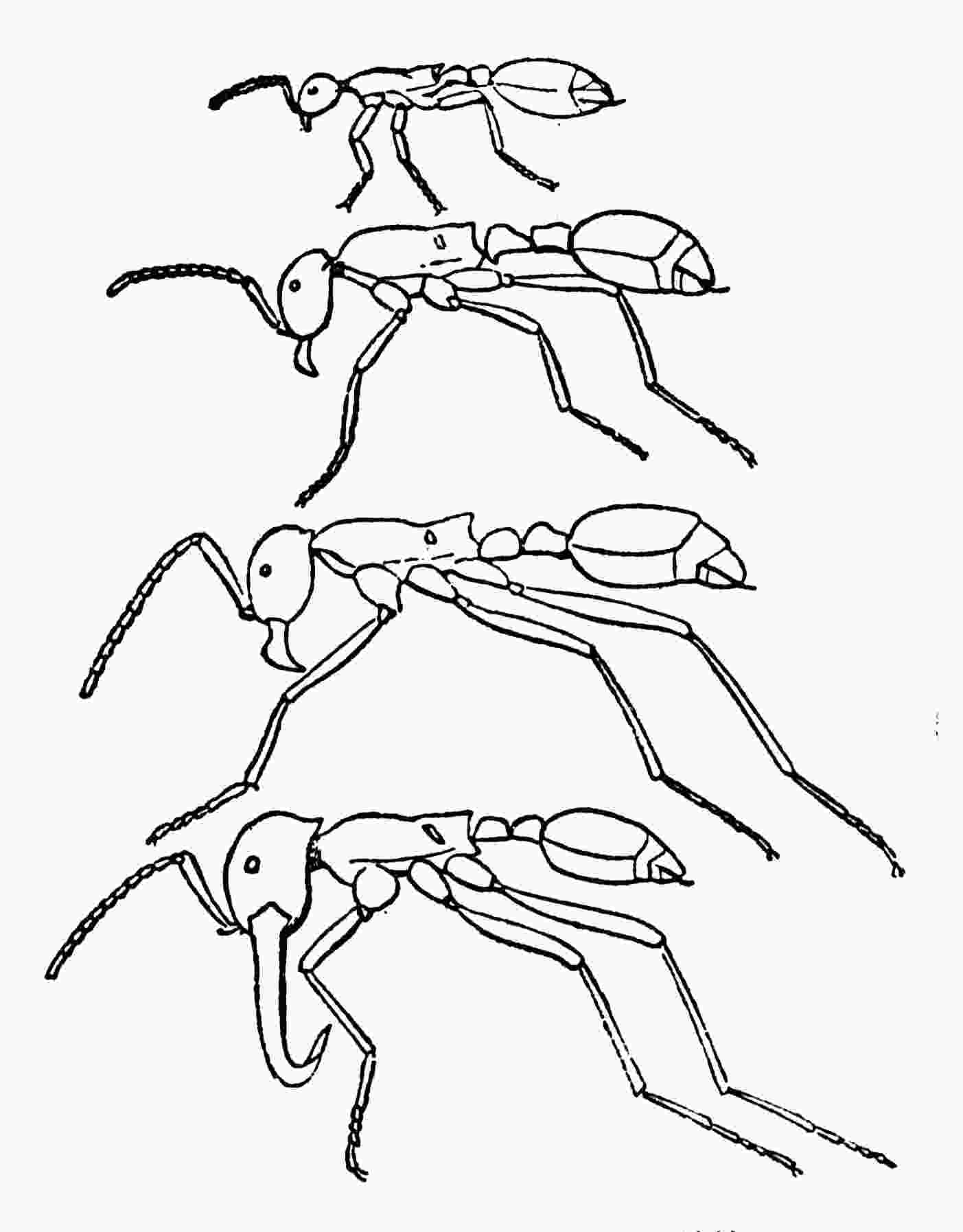

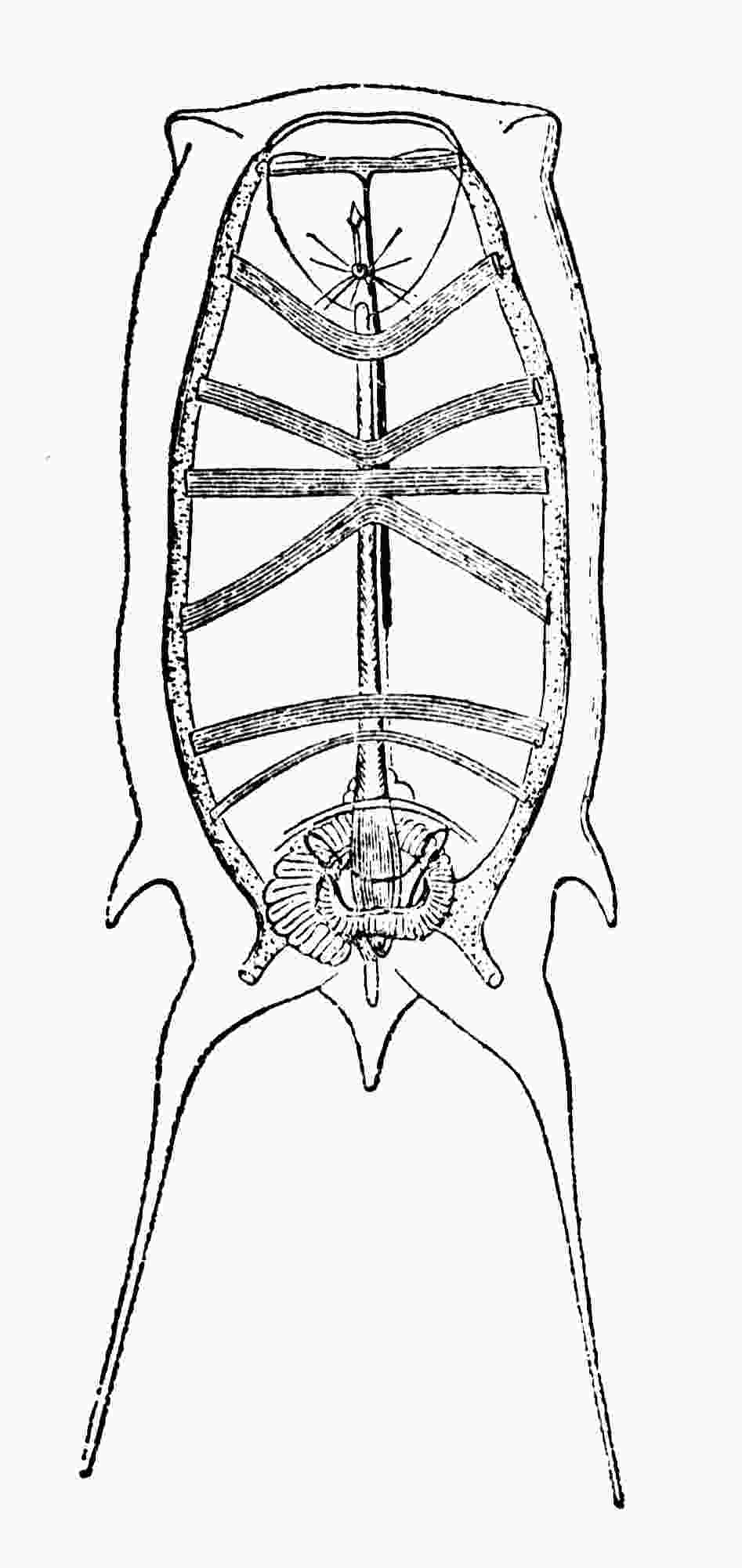

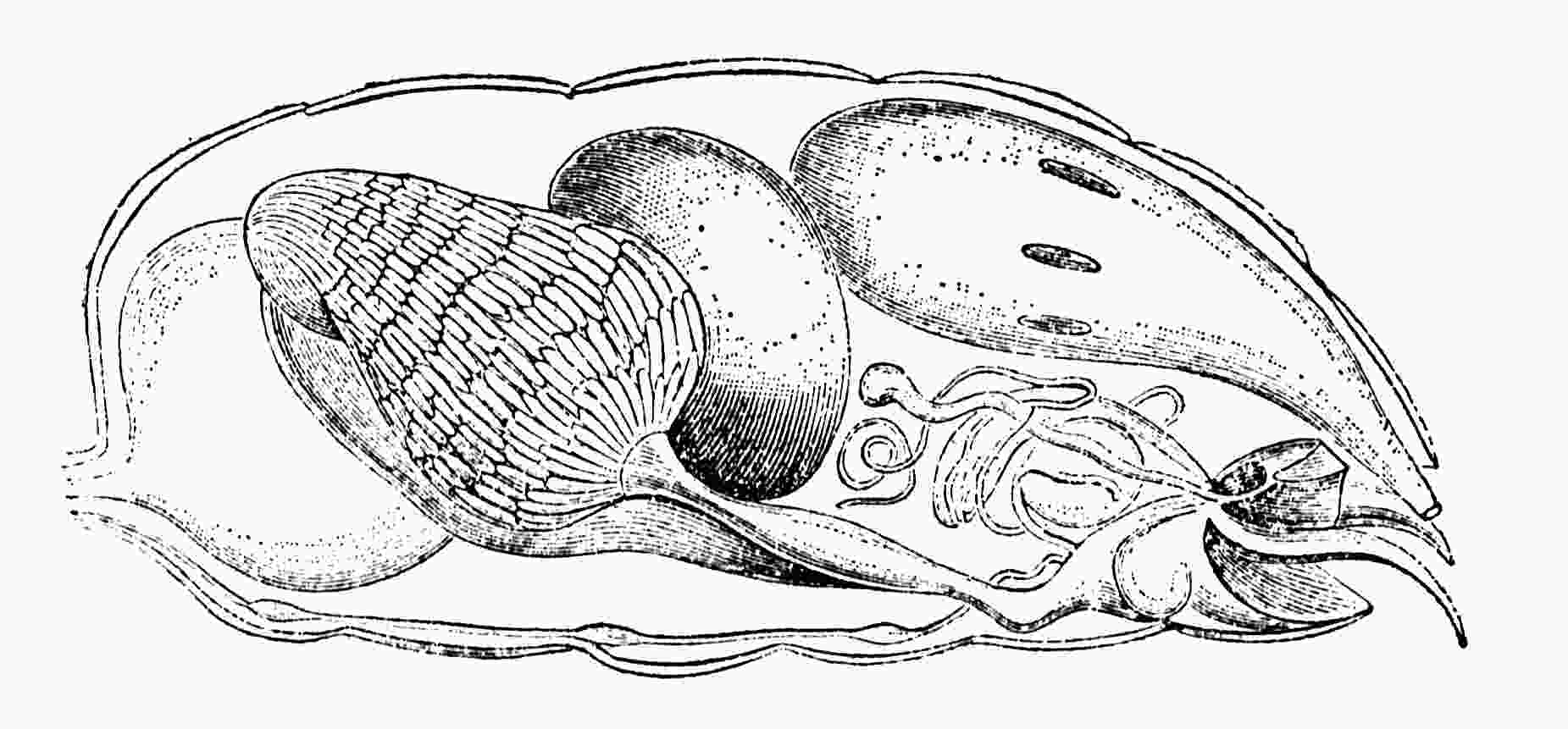

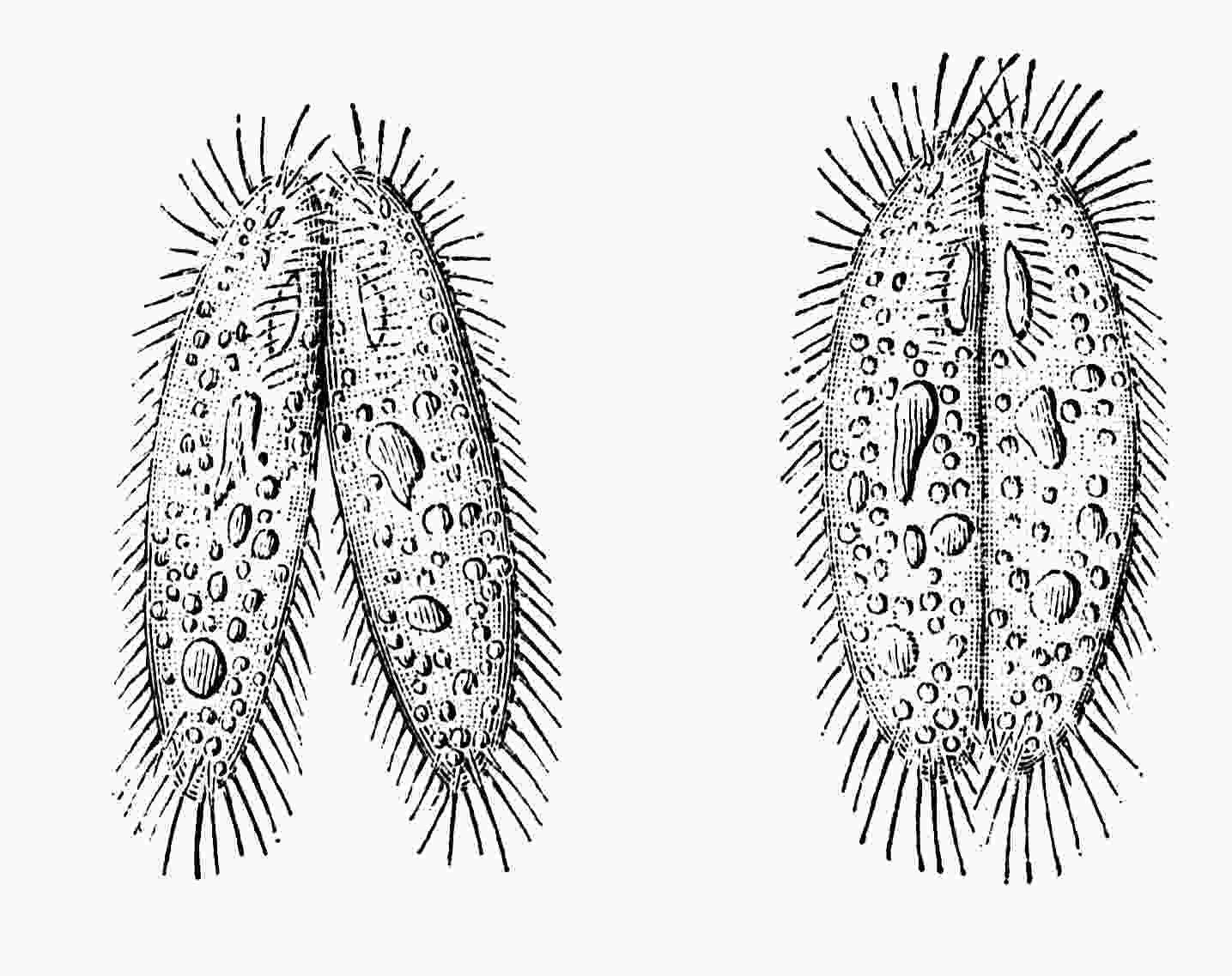

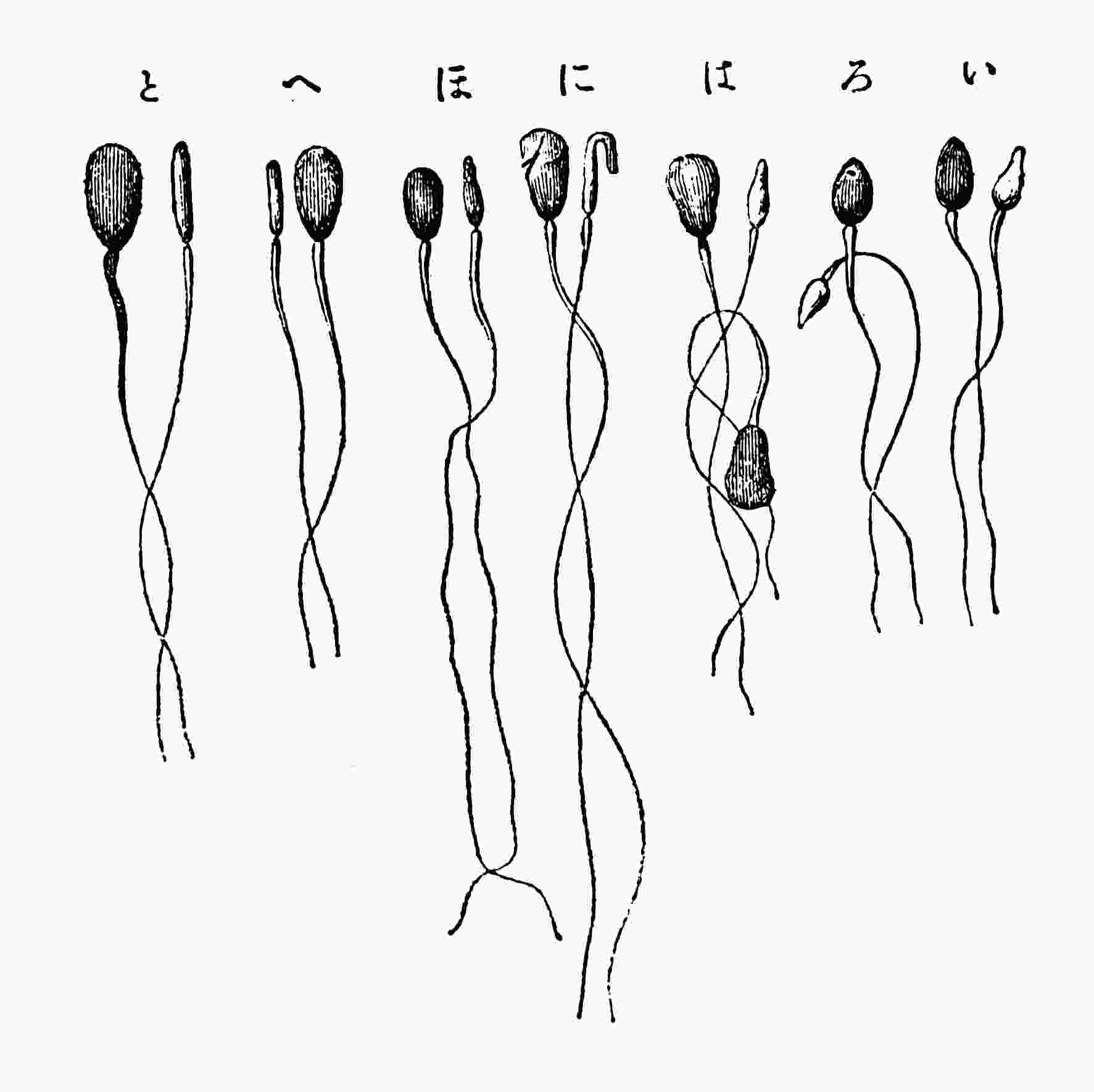

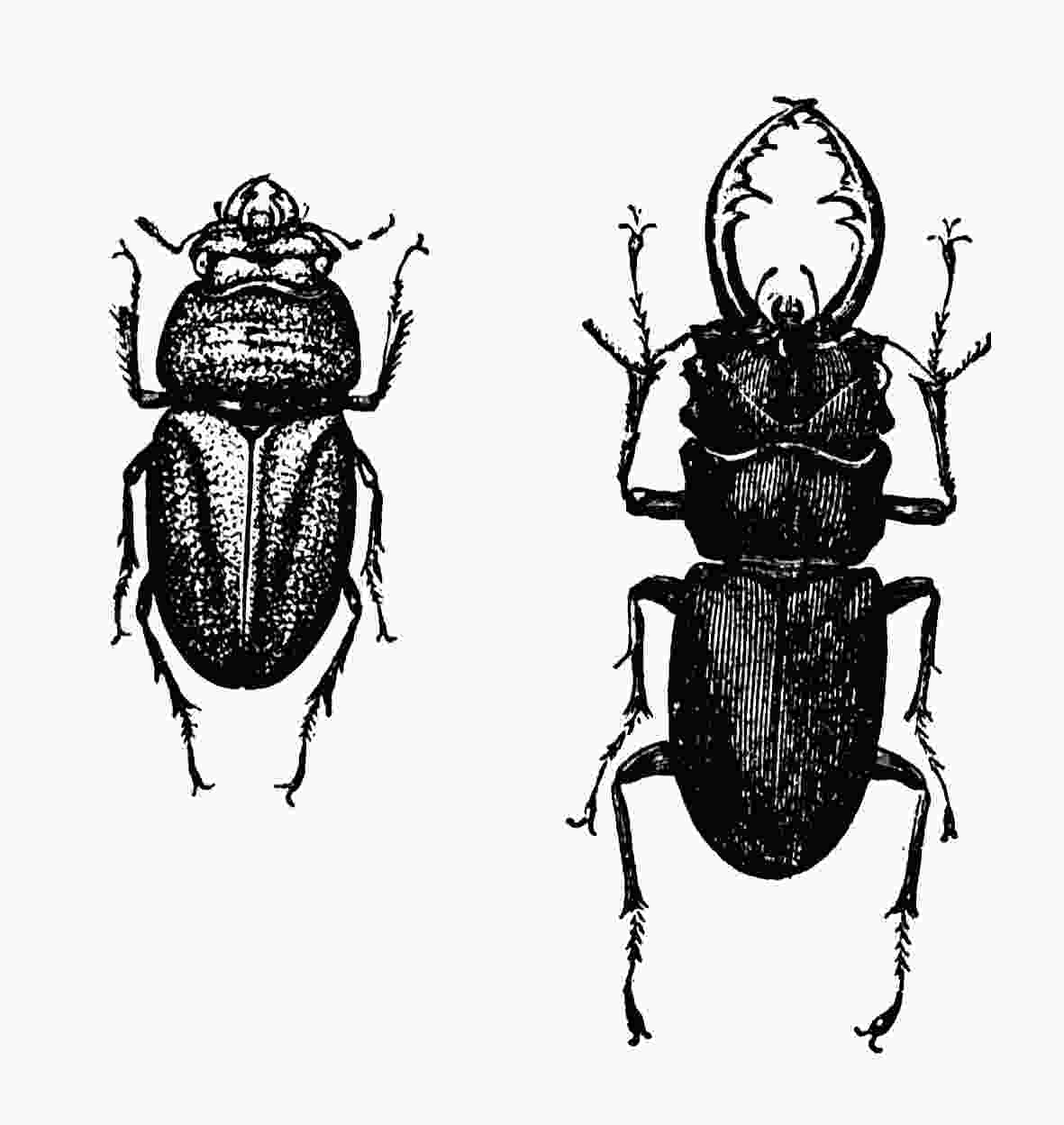

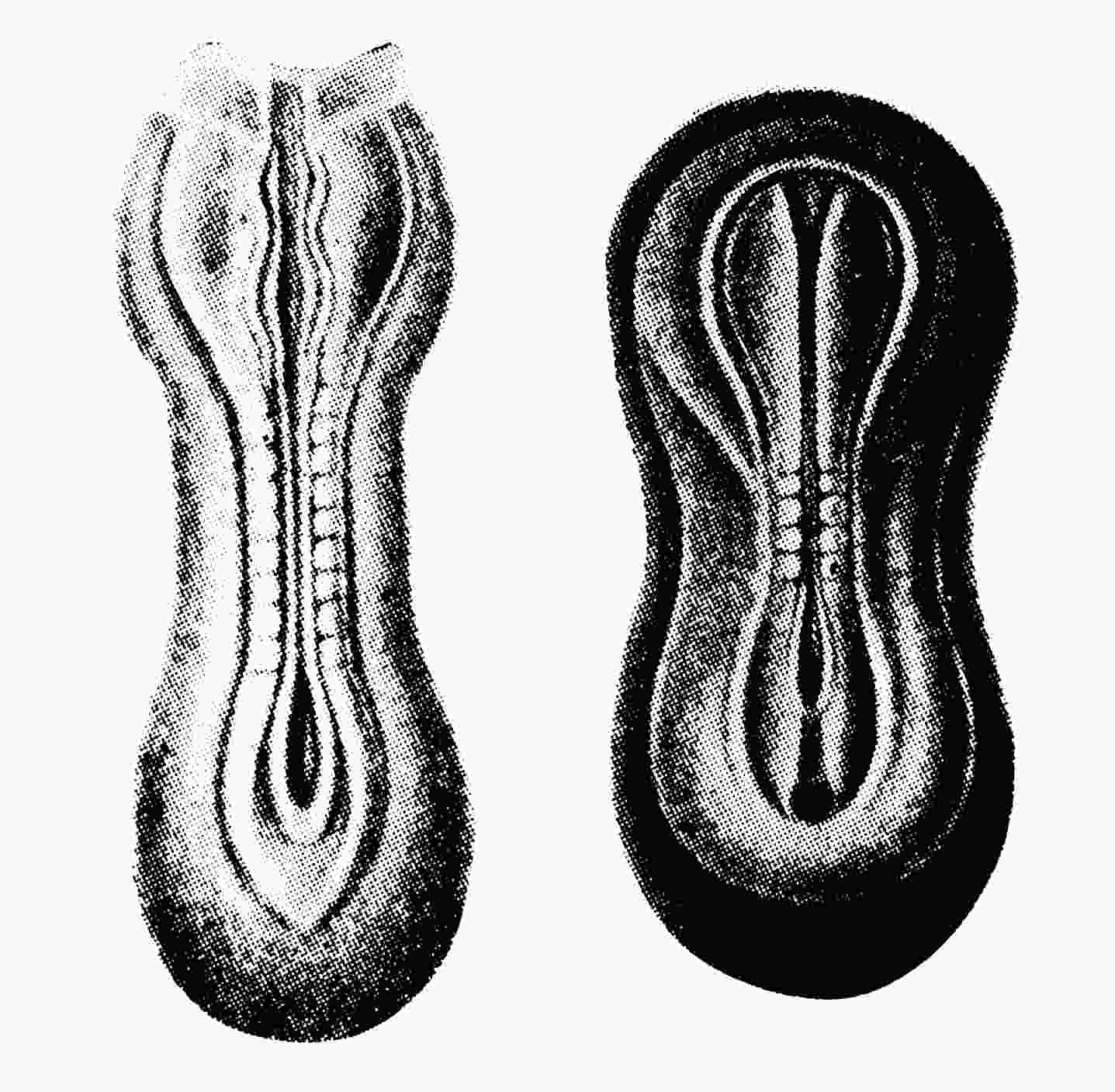

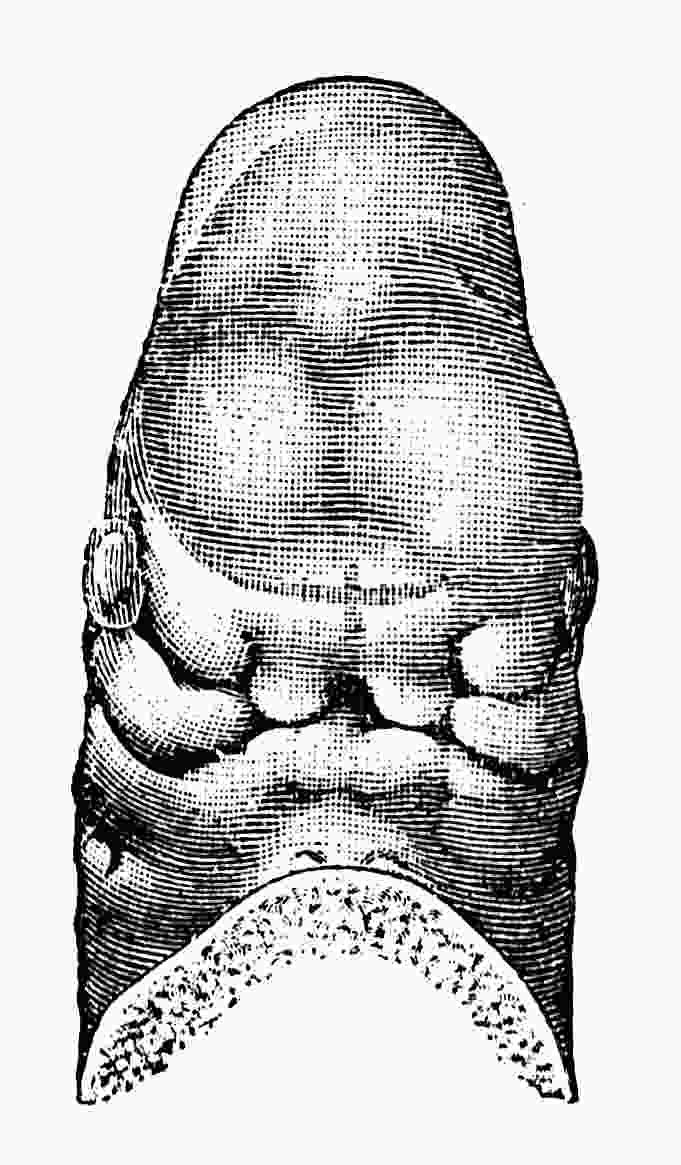

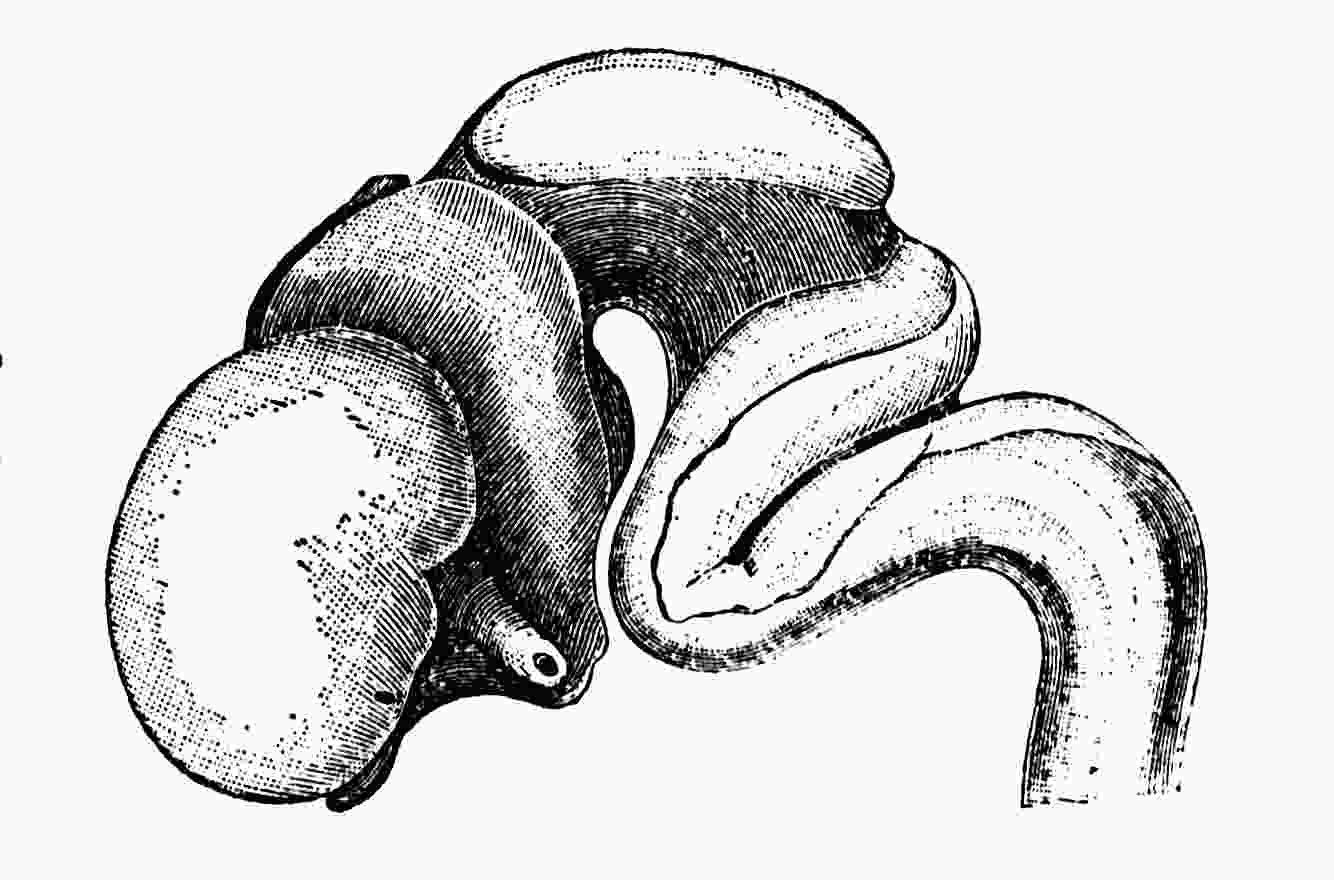

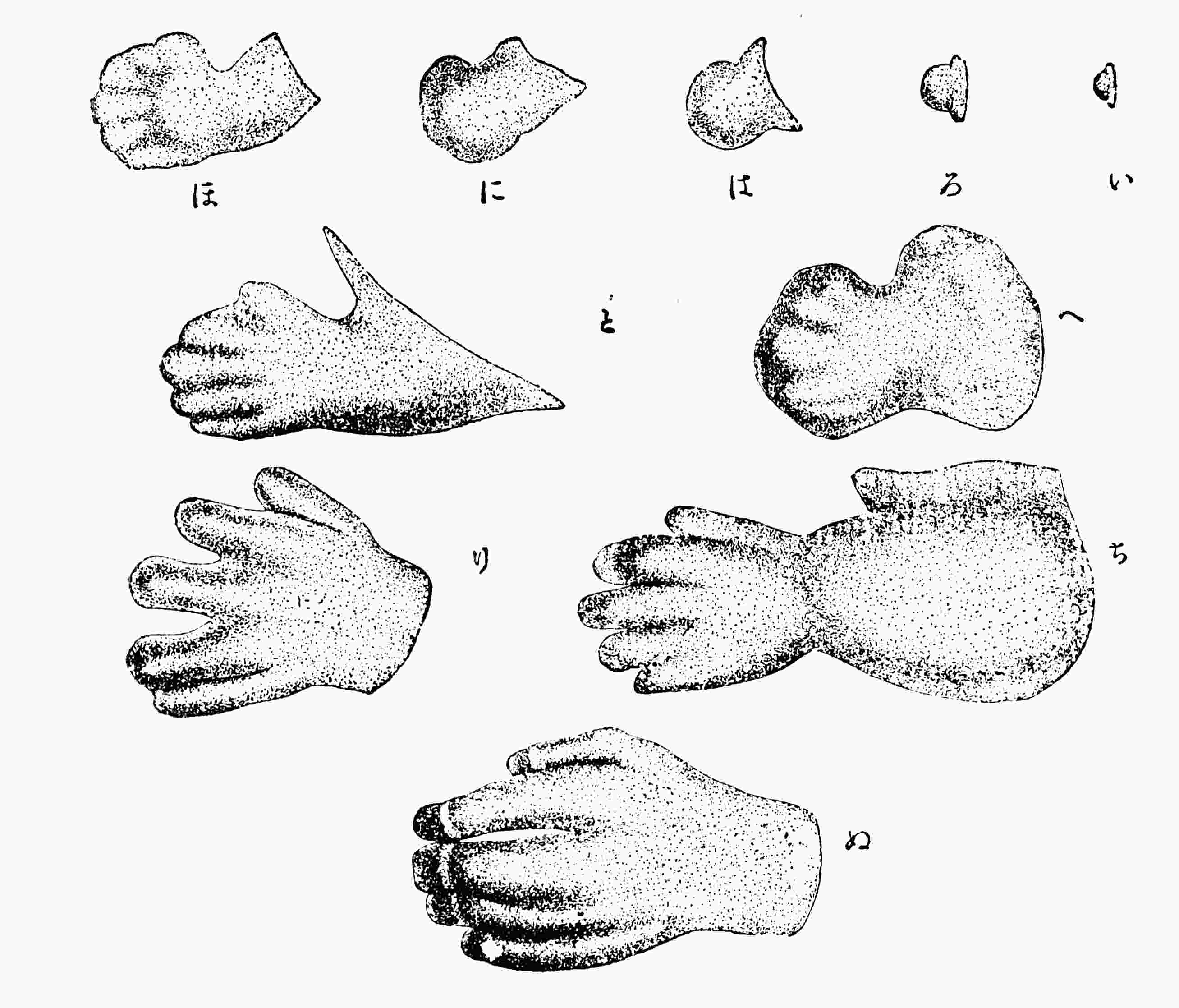

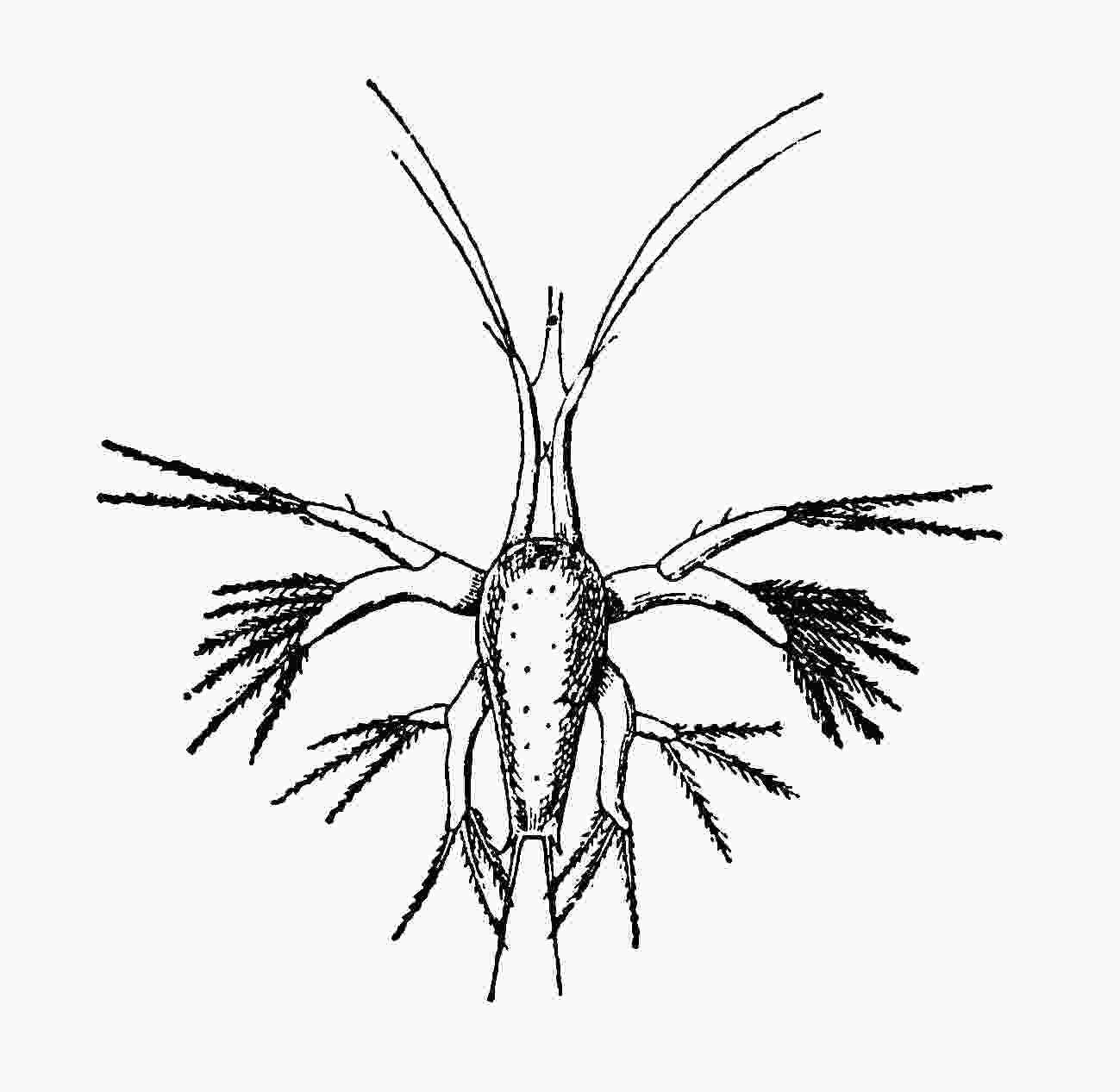

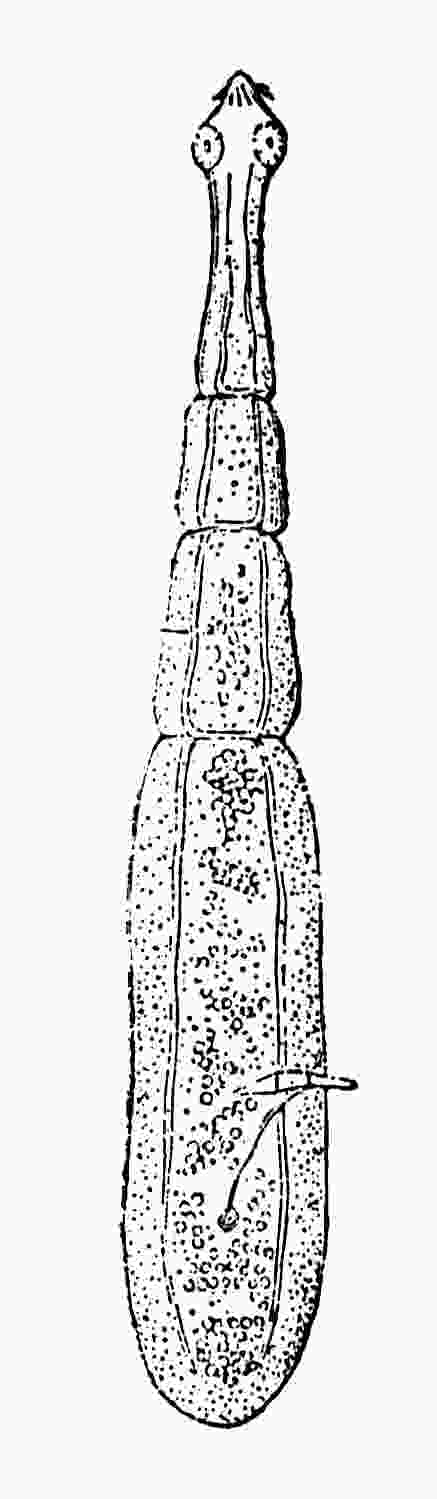

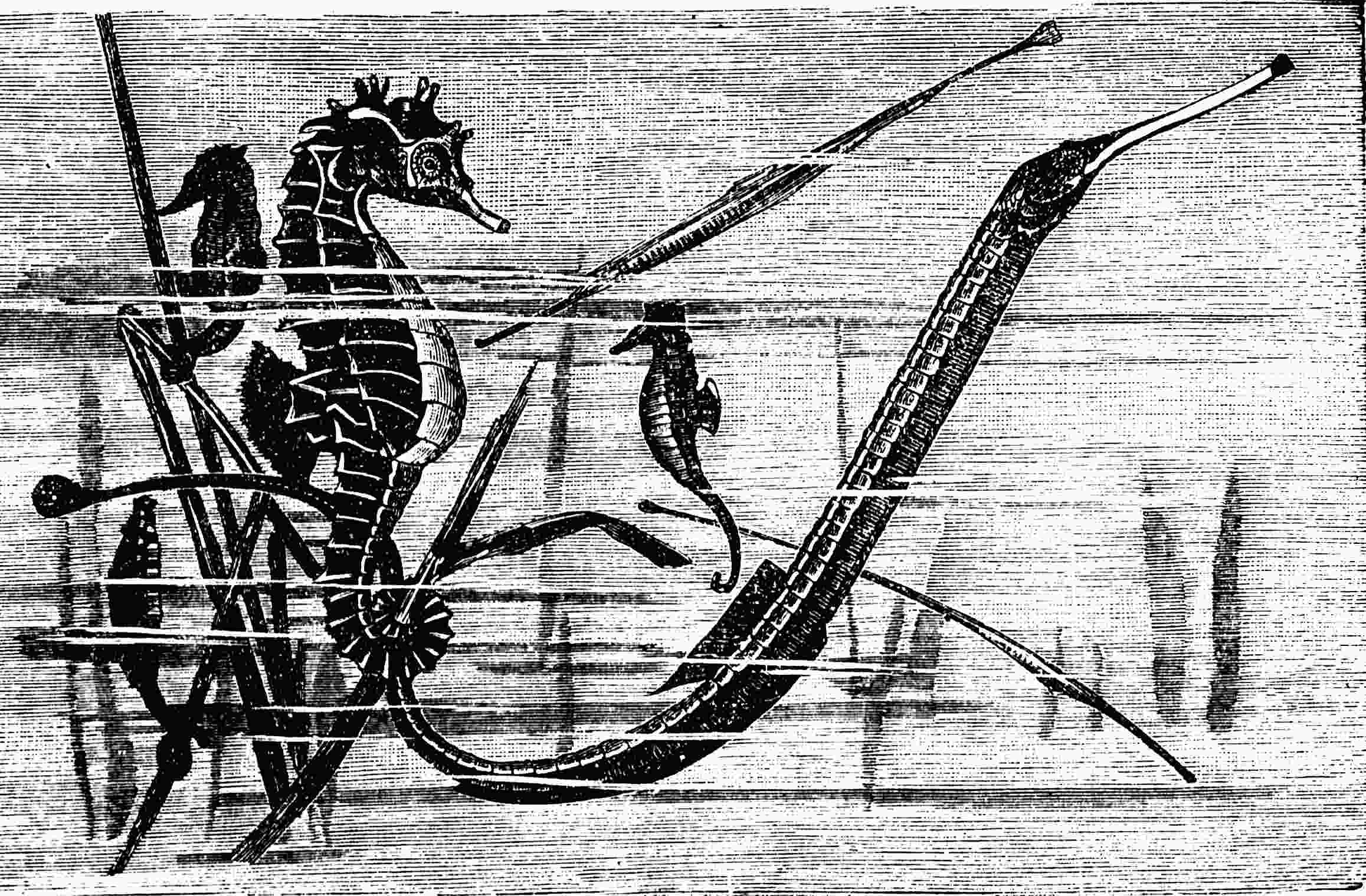

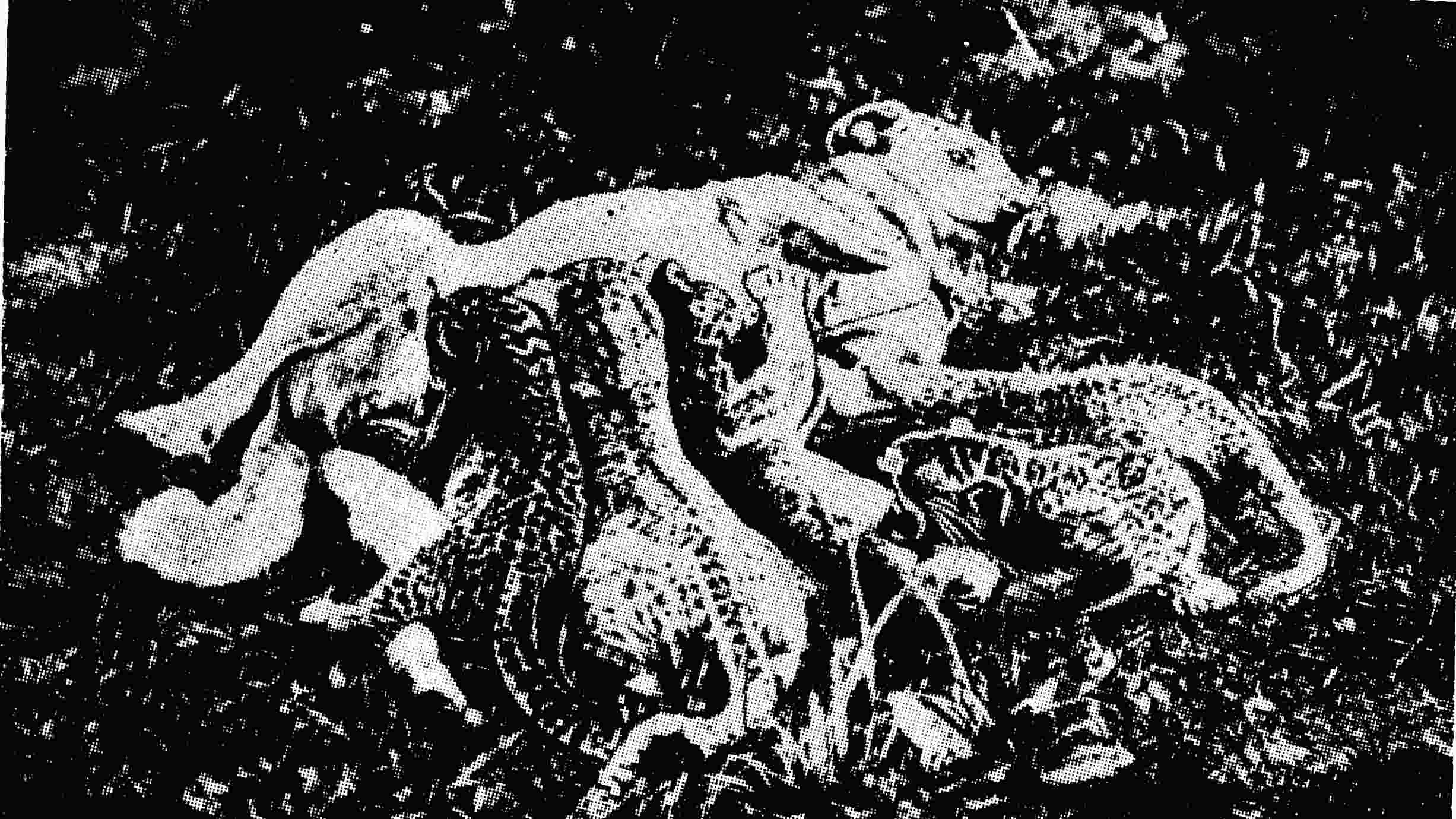

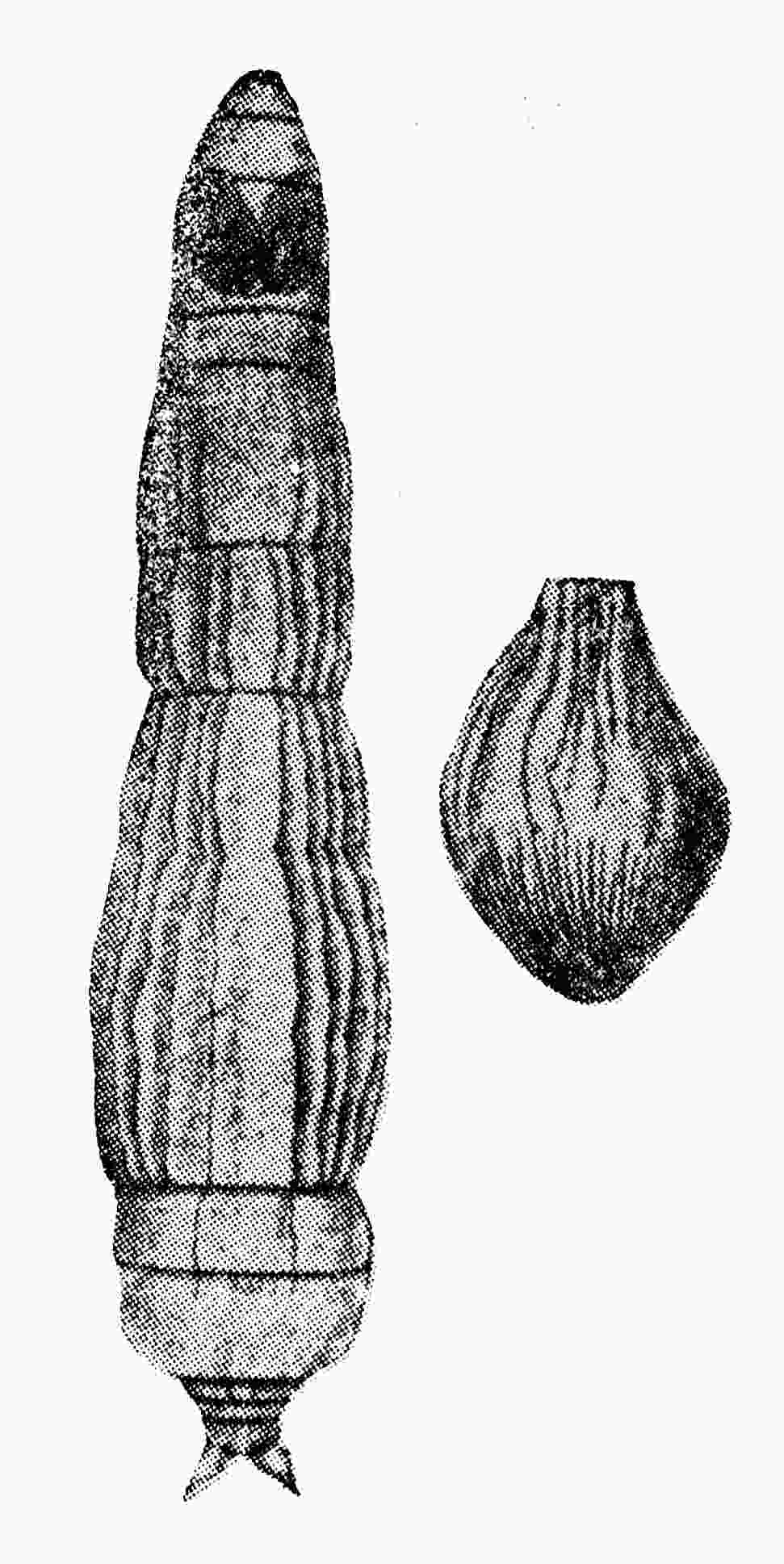

蜜蜂の雄 蜜蜂の雌 働き蜂

蜜蜂の雄 蜜蜂の雌 働き蜂

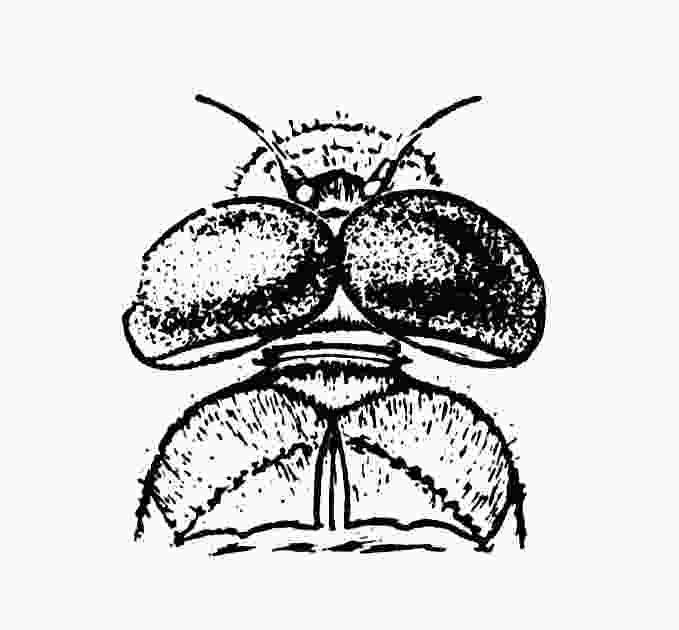

世人も知るとおり、

蜜蜂や

蟻の

類には

雄と

雌とのほかに

働き

蜂とか

働き

蟻とか名づけるものがあるが、これらは

一生涯他の

産んだ

子供を

養い育てるだけで、自身に子を

産むということは決してない。

蜜蜂でも

蟻でも多数集まって社会を

造る

昆虫であるが、その社会の大部分を

成すものは右の

働き

蜂または

働き

蟻であって、

雄と

雌とはいずれも実に少数にすぎず、

蜜蜂においては子を

産む

雌はただ女王と

称するもの

一匹よりほかにはない。しこうしてこの少数の

雌雄は子を

産むことを

専門の仕事とし、全社会のために

生殖の

働きを引き受けている。したがって食物を集めること、

敵の

攻撃を

防ぐこと、

巣を

造ること、子を育てることなどは、すべて

働き

蜂または

働き

蟻の役目となり、朝から

晩まで

非常に

忙しく

働いているゆえ、

通常人の

眼に

触れる

蜂や

蟻は、みな

働き

蜂働き

蟻のみである。しからば

働き

蜂、

働き

蟻なるものは

雌雄両性のほかに

一種特別の

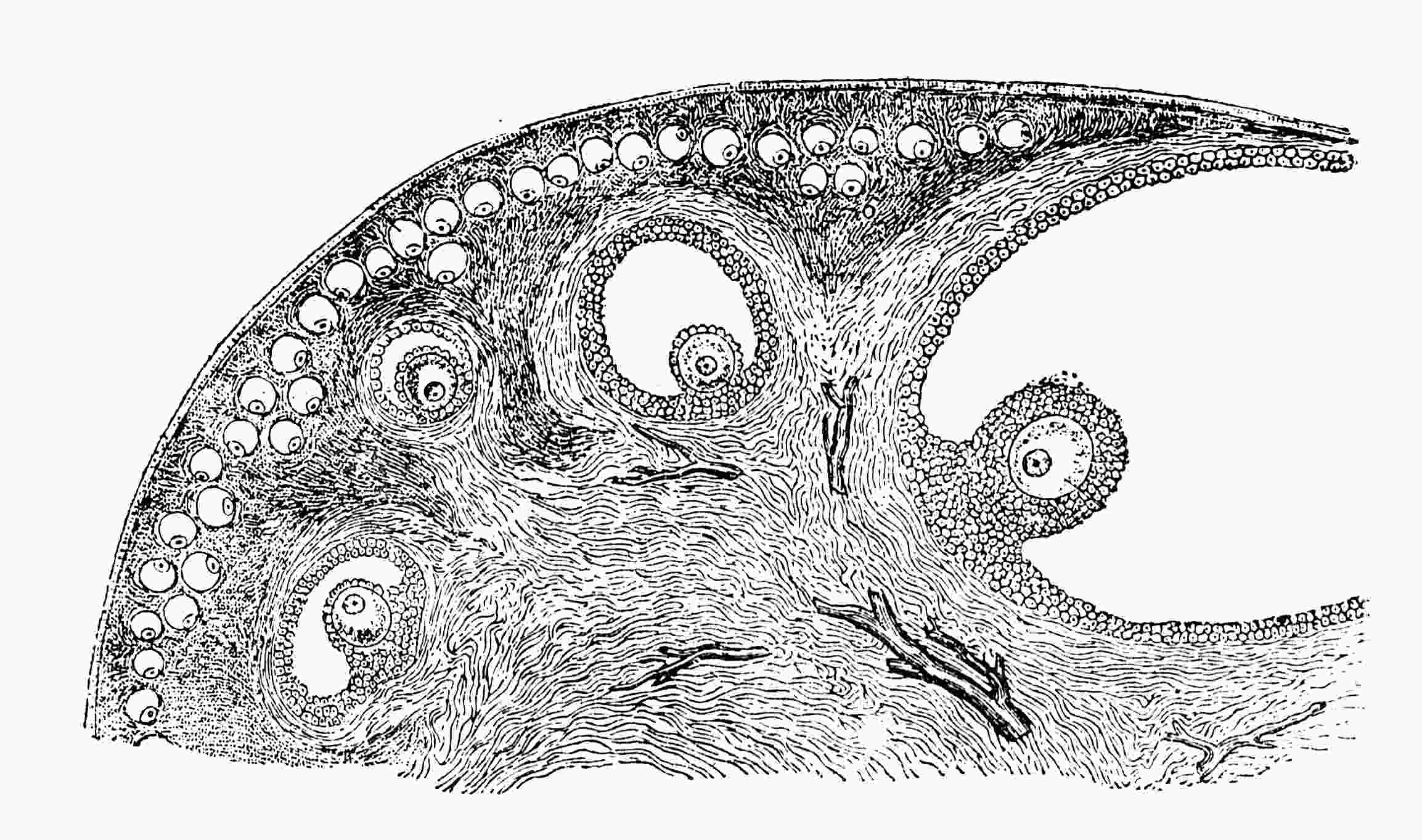

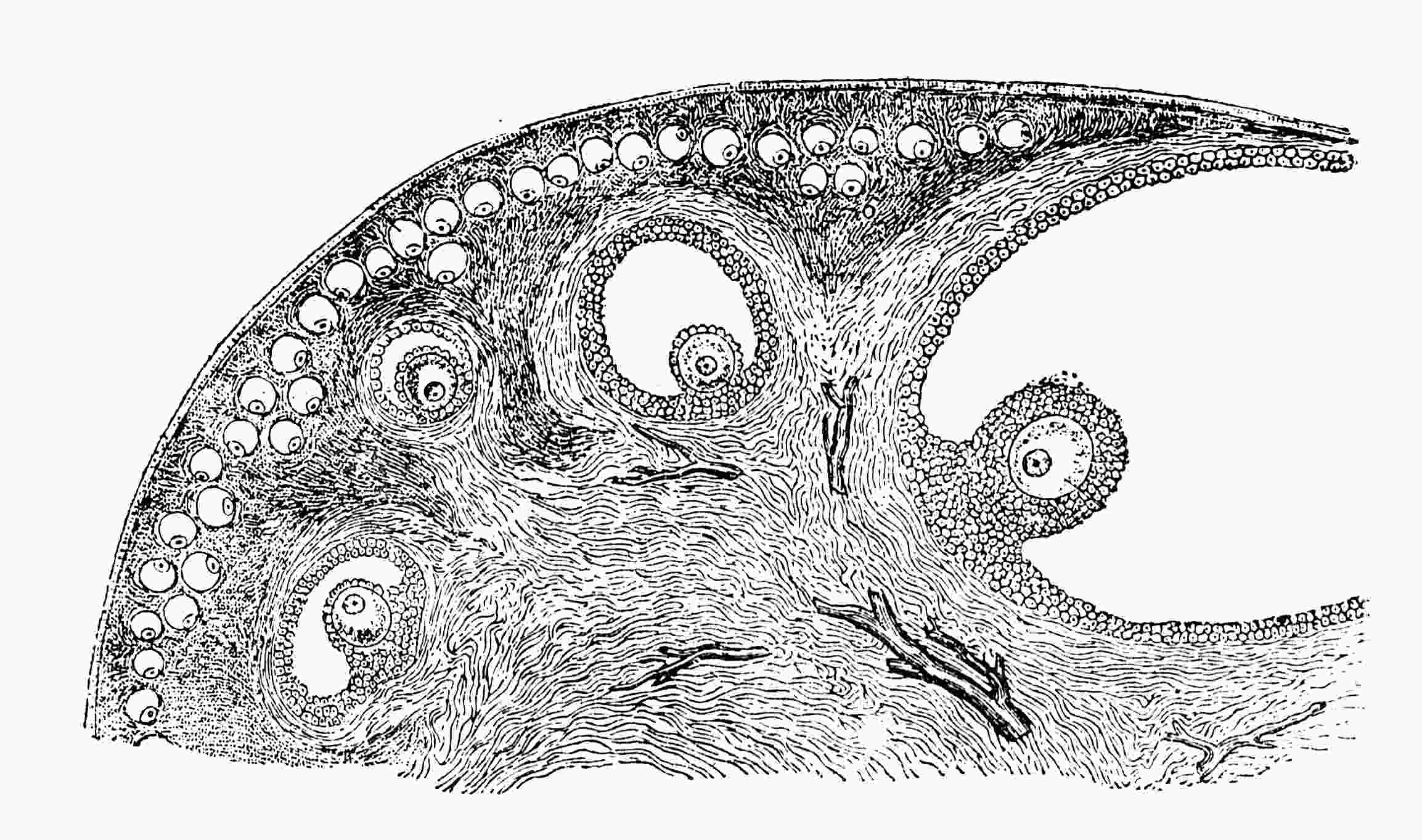

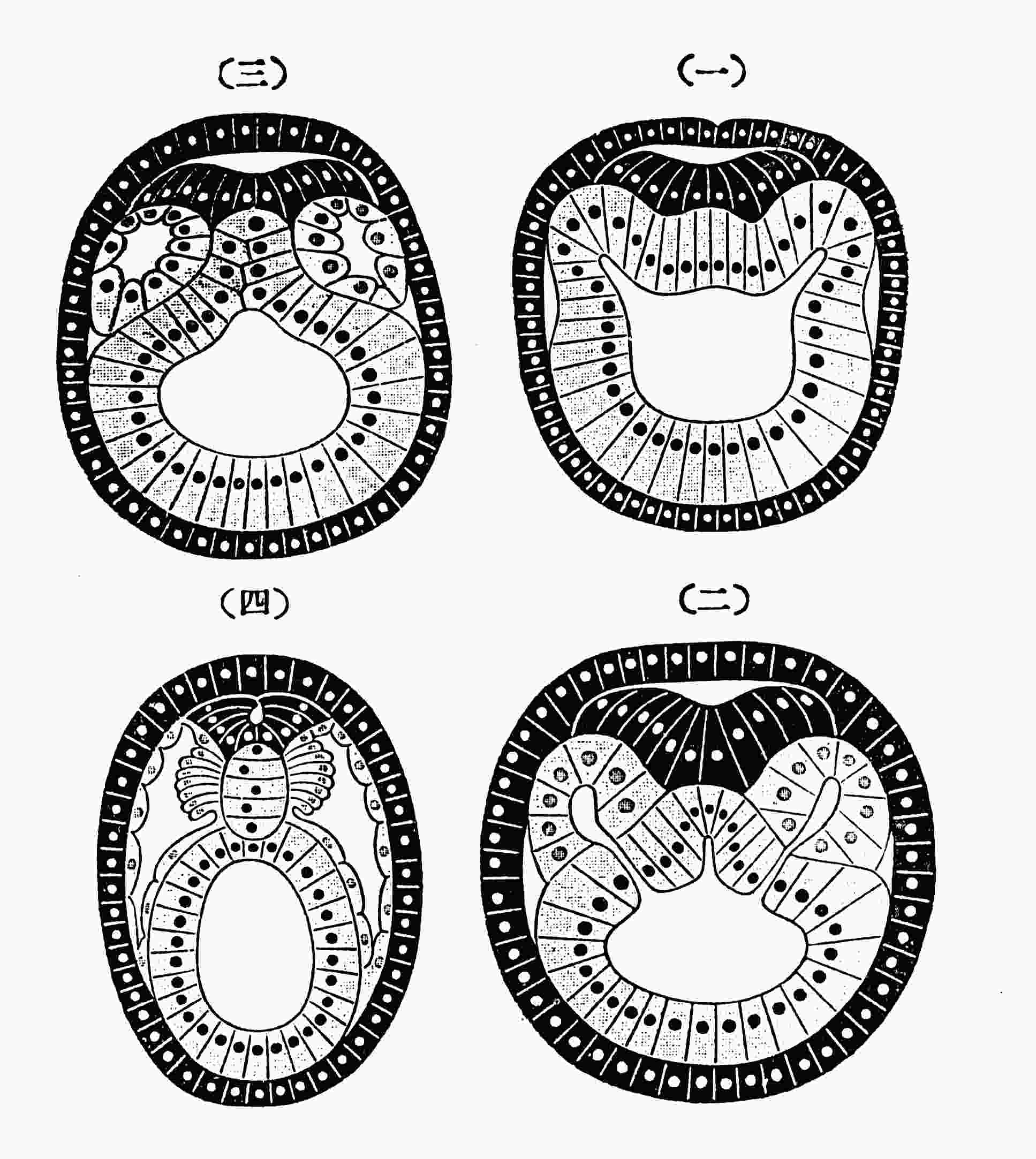

性を有するかというと、けっしてさようではない。なぜかと言うに、

解剖によって体の内部の

構造を調べて見ると、小さいながら

卵巣も

輸卵管も明らかに

備えているから、たしかに

雌と見なすべきものである。ただこれらの

生殖器官はみなはなはだ小さくて

実際その

働きをなすに

適せぬというにすぎぬ。言を

換えれば

働き

蜂働き

蟻は

生殖器官の

退化した

雌である。これから考えて見ると、

蜜蜂や

蟻の

雌は、分業の

結果二種類の形に分かれ、一は

生殖器官が

特に

発達して、全社会のために

生殖の

働きを引き受けるに

適するものとなり、他は

生殖器官が

退化して

生殖の

働きができなくなり、その代わりに他の体部の

働きが進んで、食物を集めること、子を育てることなどは、十分にできるようになったものと見なさねばならぬ。

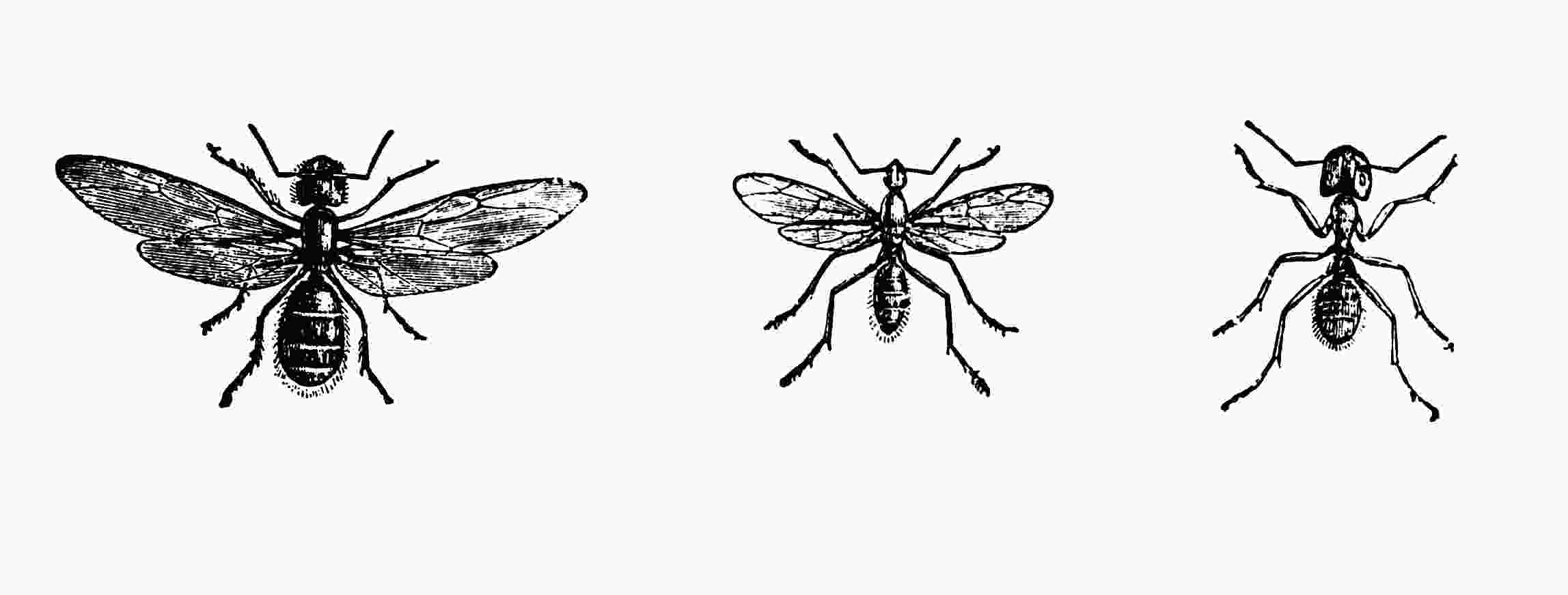

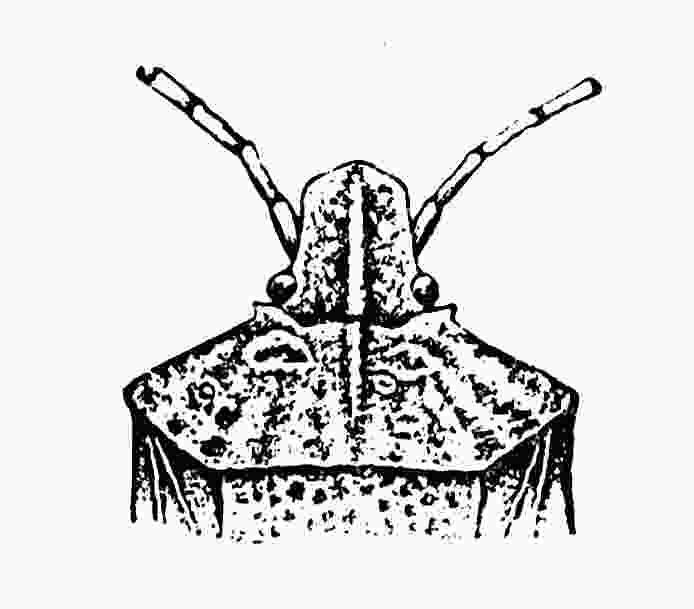

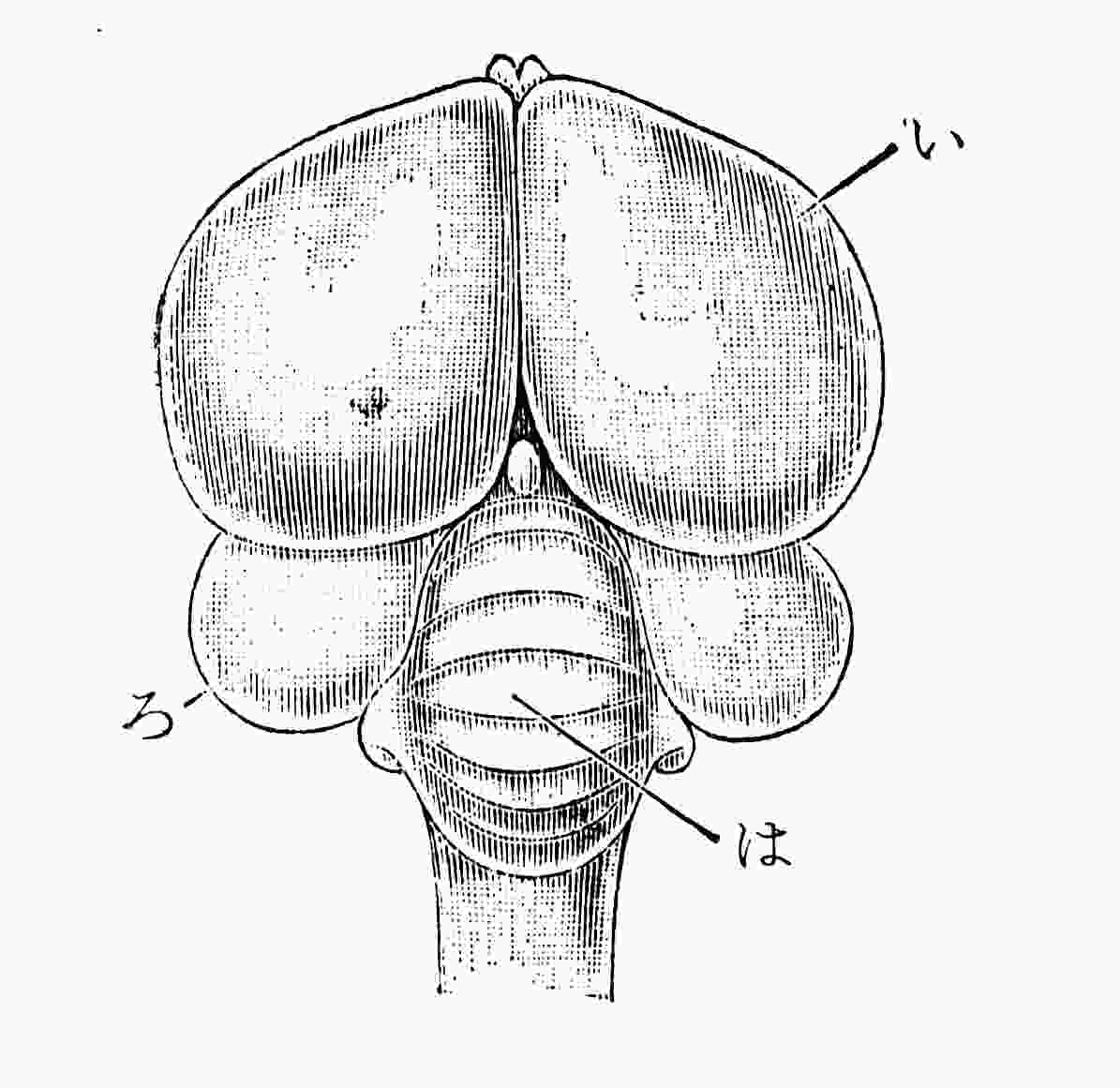

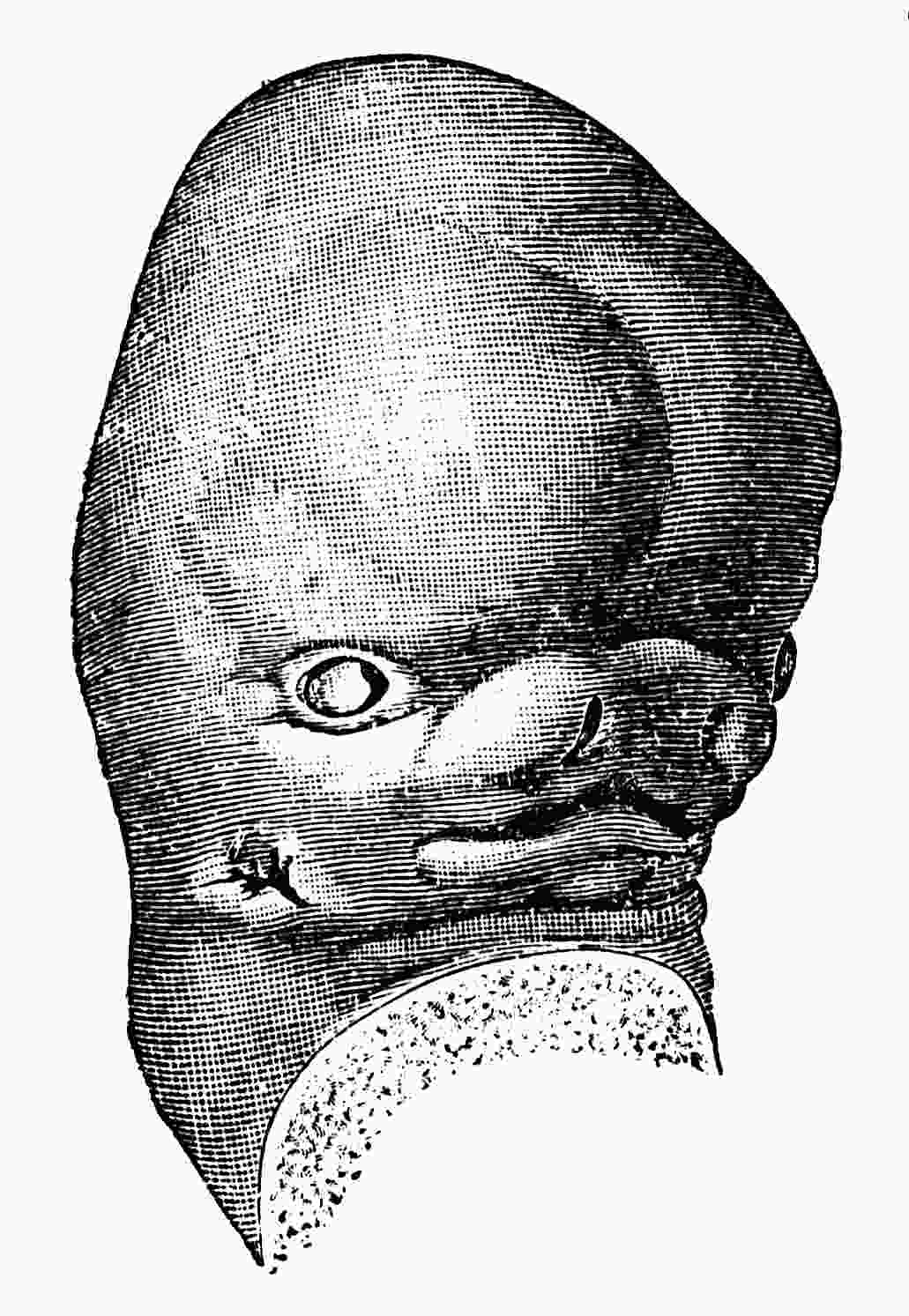

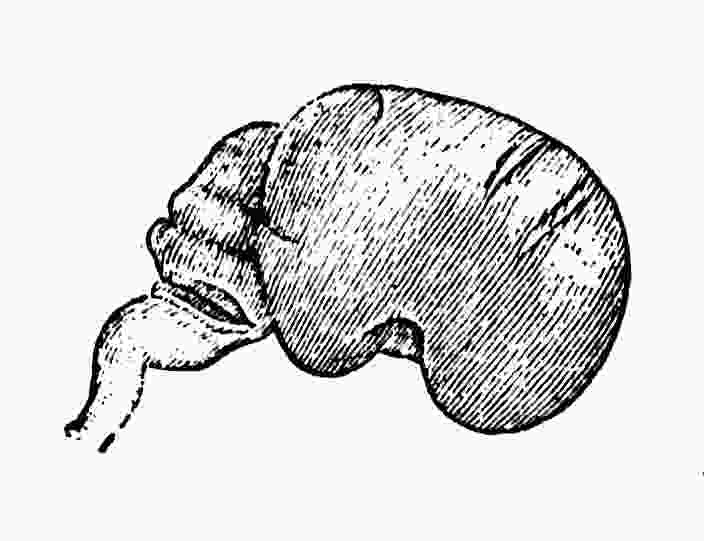

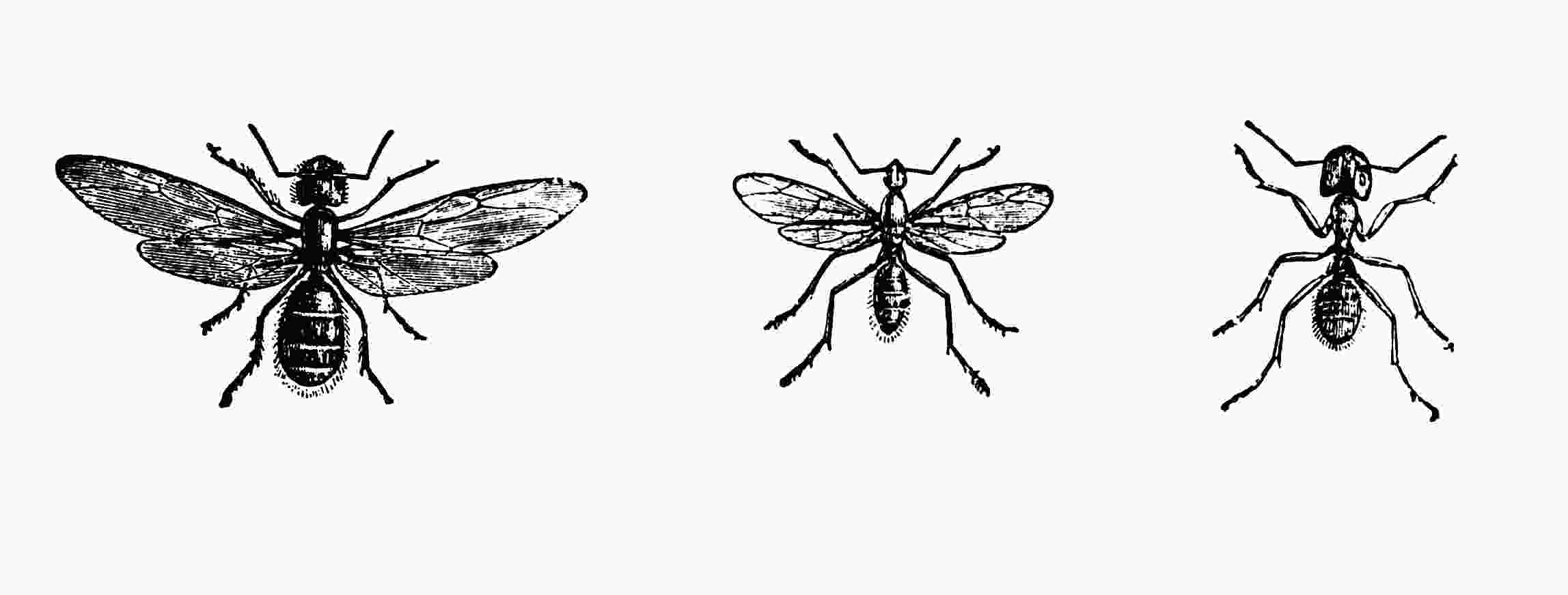

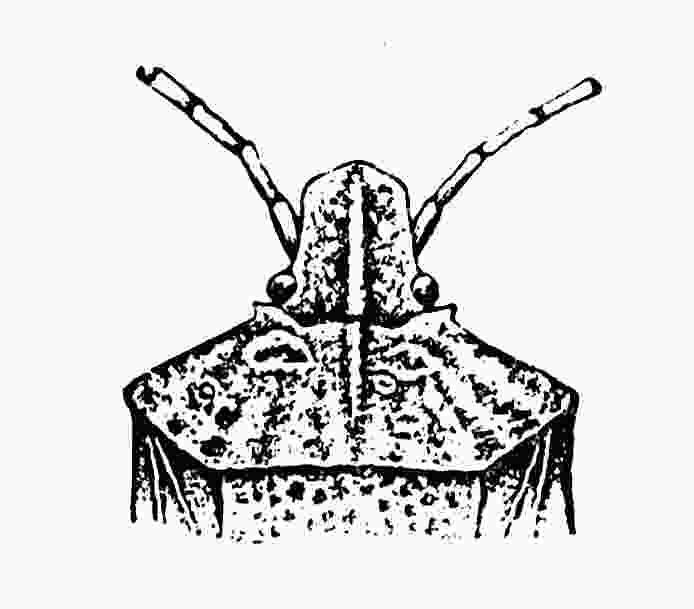

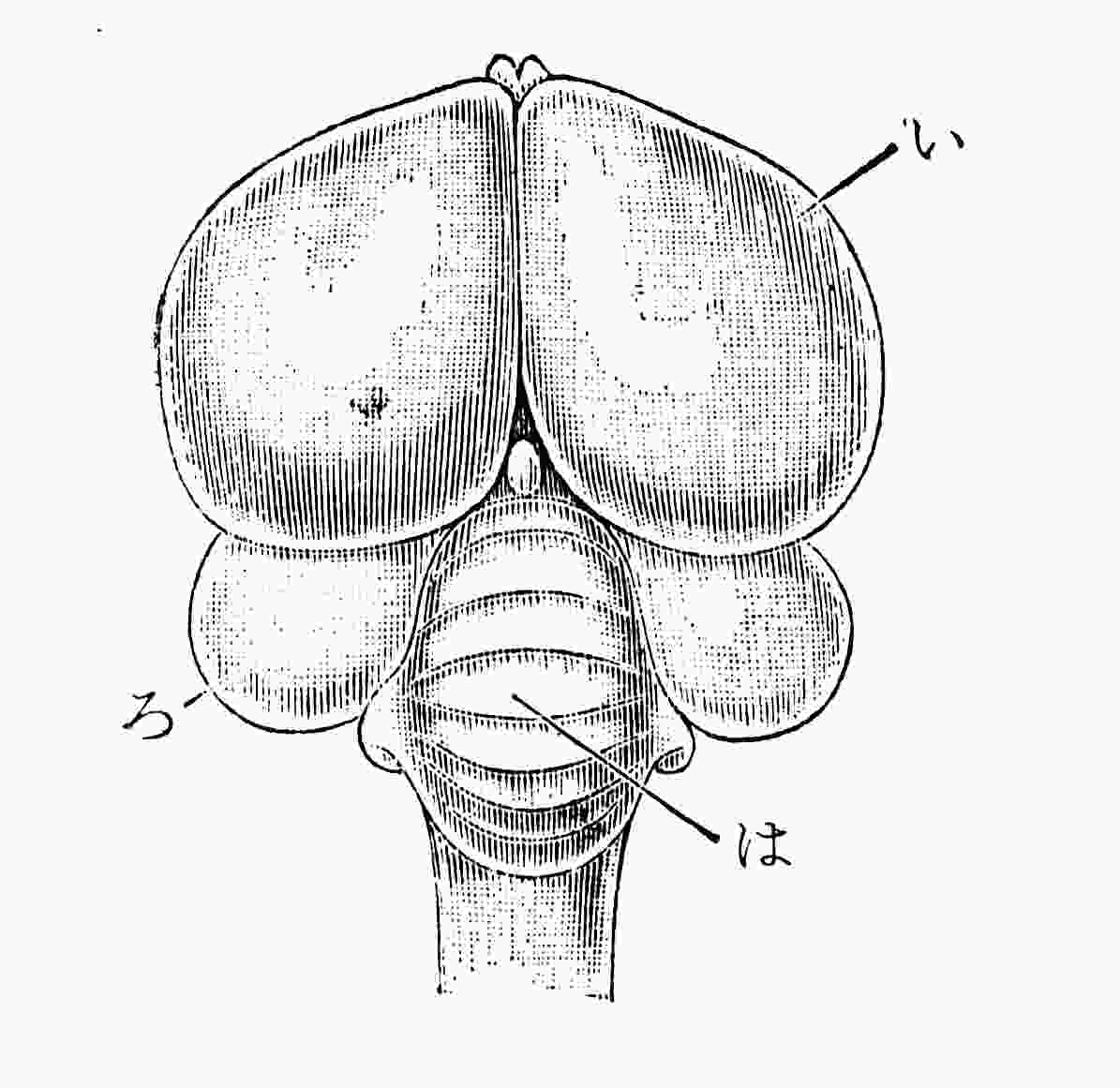

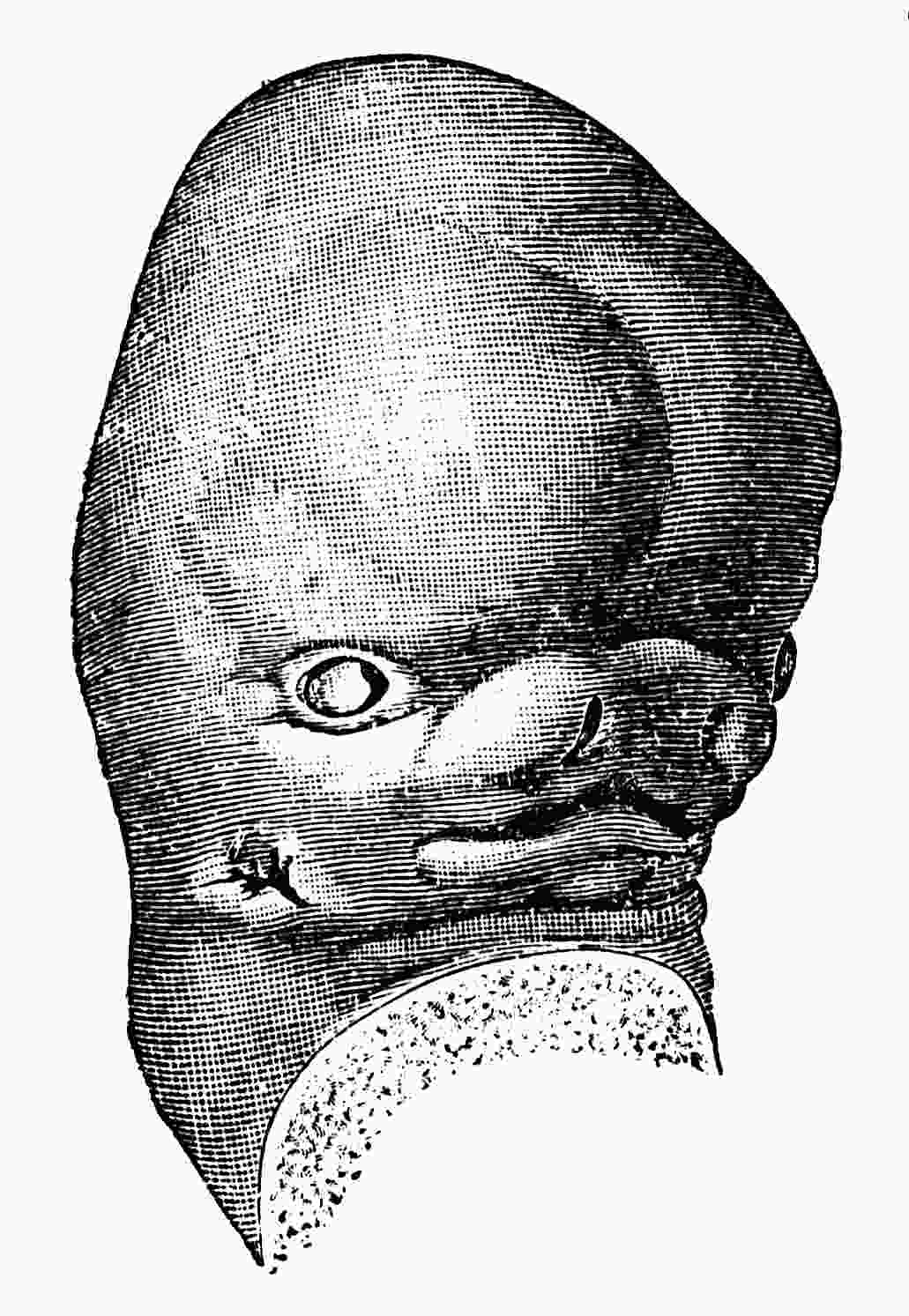

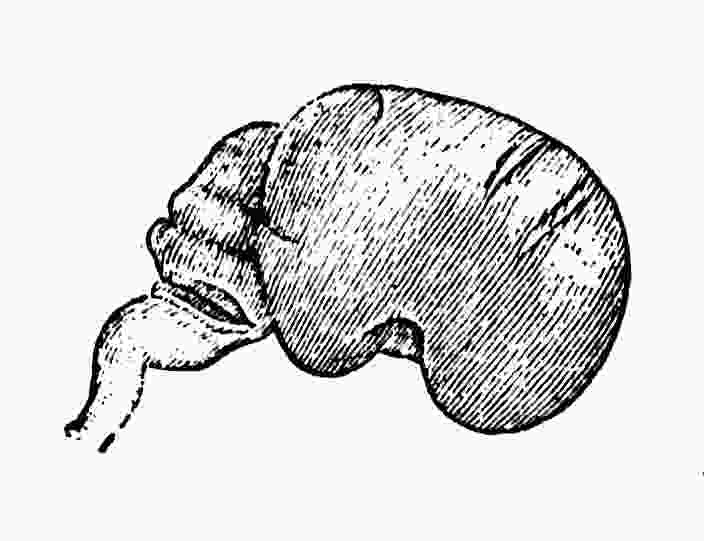

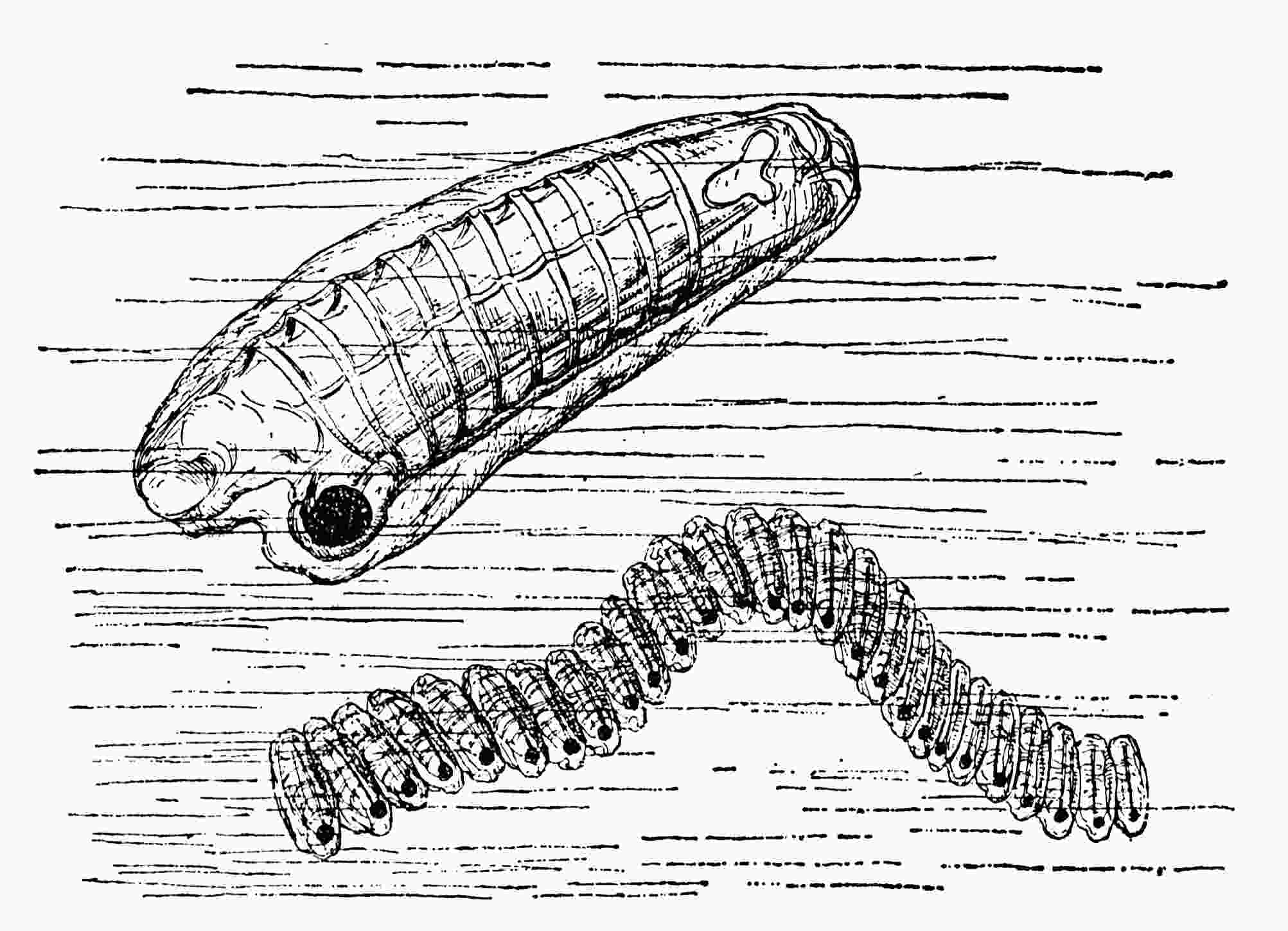

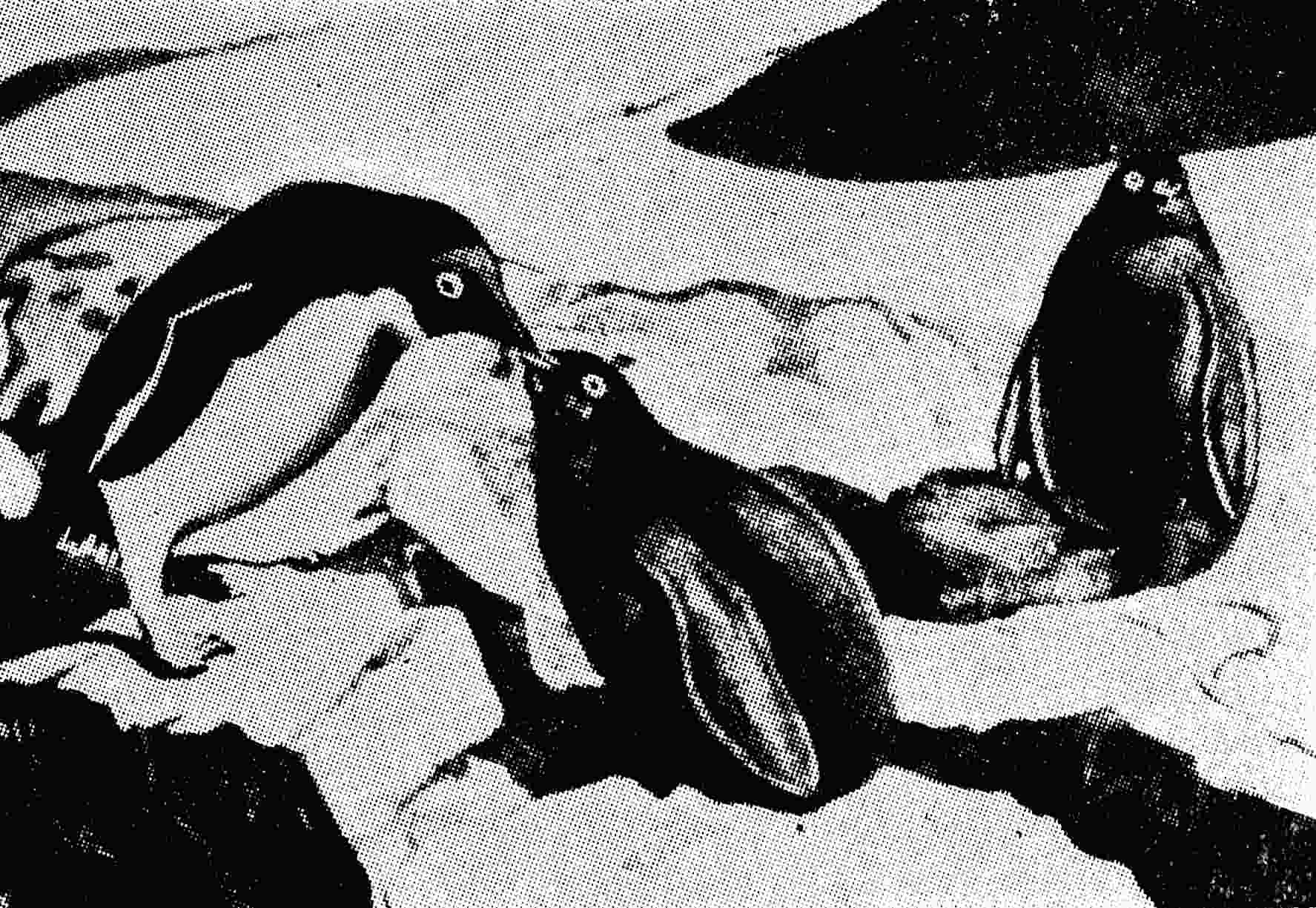

雄蟻 雌蟻 働き蟻

雄蟻 雌蟻 働き蟻

右のほかにもなお、一度も子を

産まずに

生涯を終わる生物は、人の

見慣れぬような

海産の下等動物にはたくさんに

例があるが、いずれも

団体を

造って

生存する

種類で、その中の

個体の間に分業が行なわれ、

栄養をつかさどるものと、

生殖の

働きをするものとの

別が生じたものである。かくのごとく

一個体をとって見ると、子を

産まずに

一生涯を終わるものはあえて

珍しくはないが、

種族全体として子を

産まなかったならば、その

種族はむろん一代

限りで

種切れとなるに定まっているゆえ、そのようなものは

実際にはけっしてない。生物でありながら、子を

産まぬものは、

必ず子を

産む役を

同僚に

譲って、自分はその他の仕事を引き受けている

個体に

限ることである。

「生あるものは

必ず死あり」とは昔から人の言うところであるが、

実際生物界に死なぬ生物はないかと

尋ねると、「死」という言葉の意味のとりようによっては、死なぬ生物がたしかにある。

長寿は

何人も

望むところ、死は何人も

恐れるところであると見えて、

不老不死の

仙薬の話はいつの世にも

絶えぬが、かような薬を用いずとも、元来死ぬことのない生物があると聞いたらこれを

羨ましがる人がたくさんあるかも知らぬ。まず

如何なるものが「死なぬ生物」と名づけられているかを

述べて見よう。

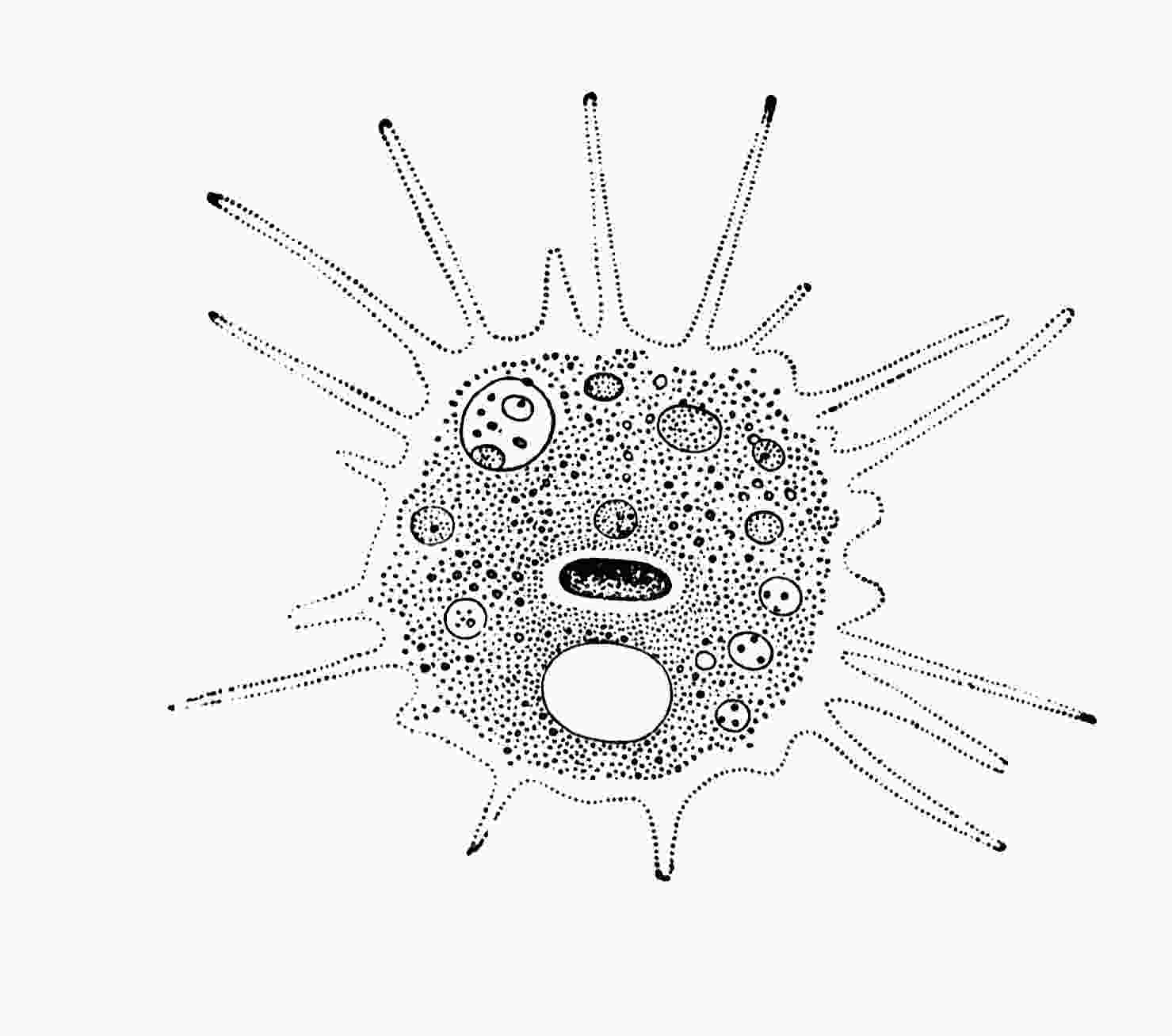

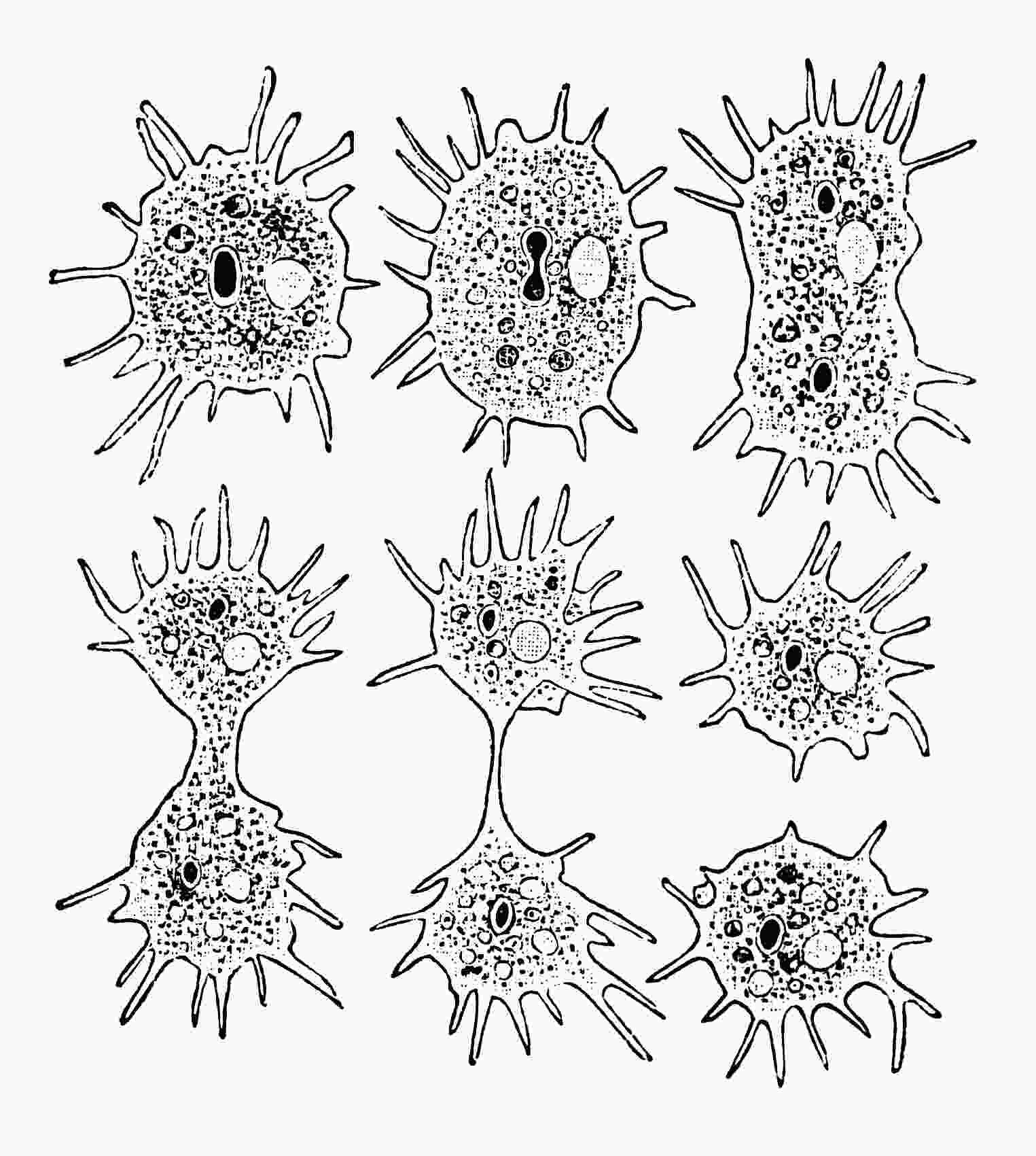

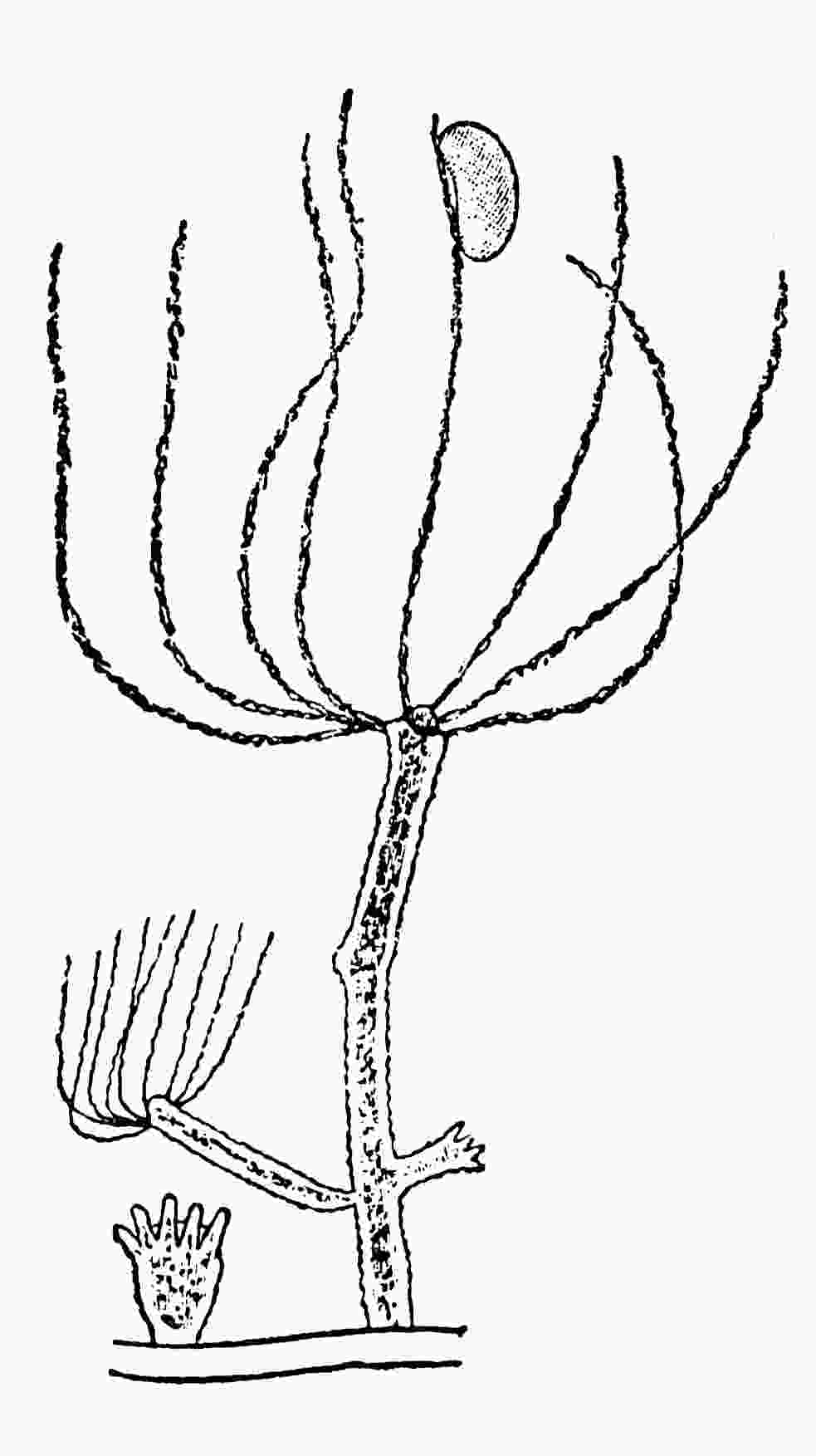

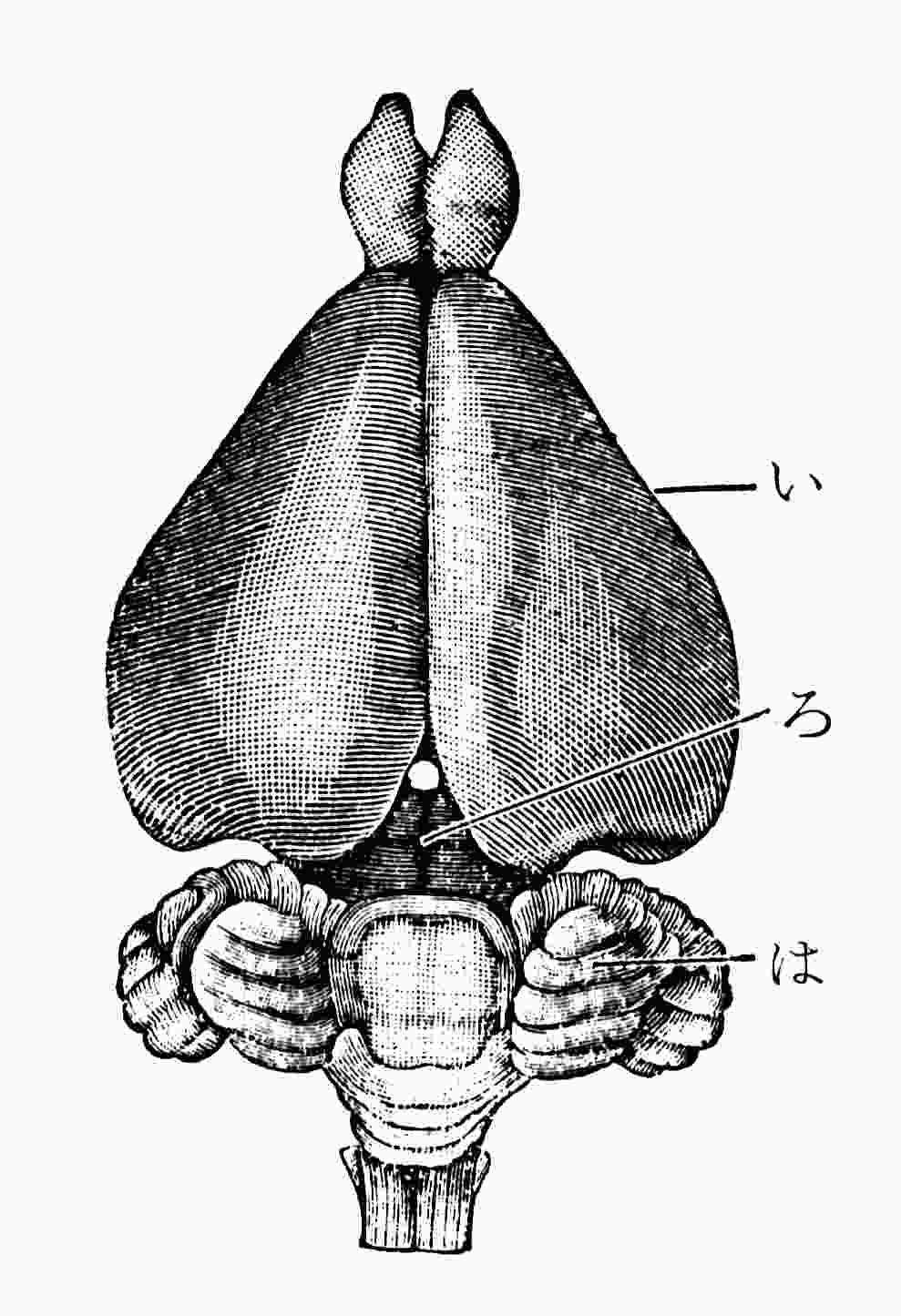

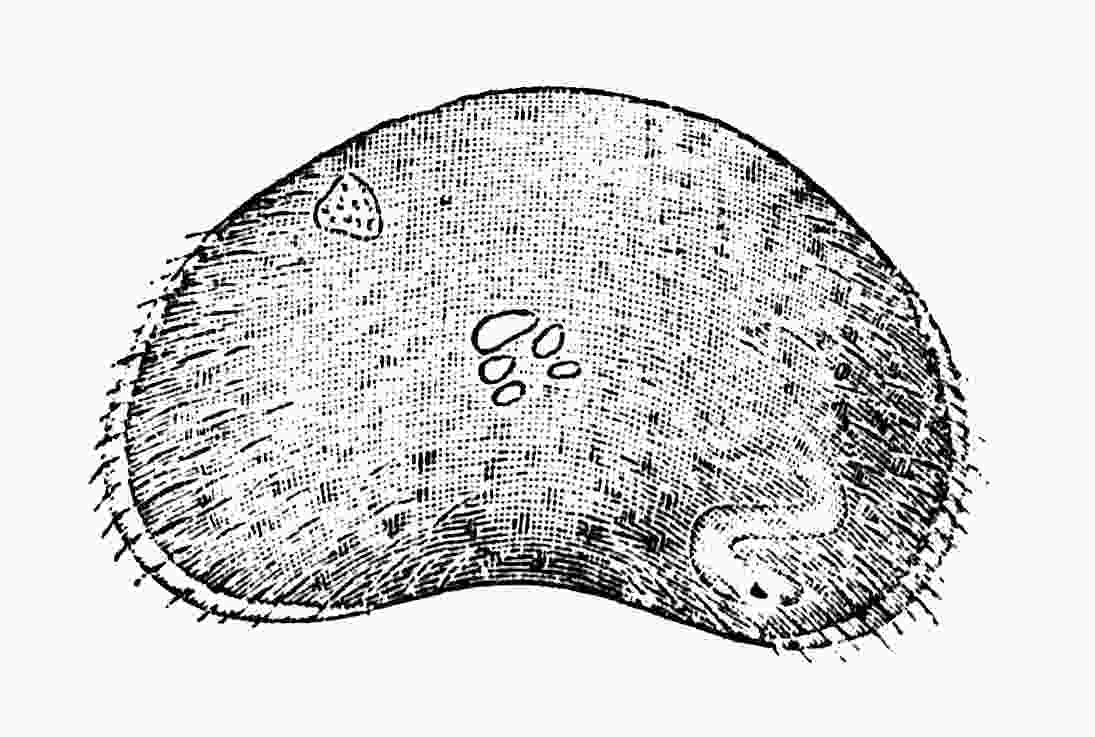

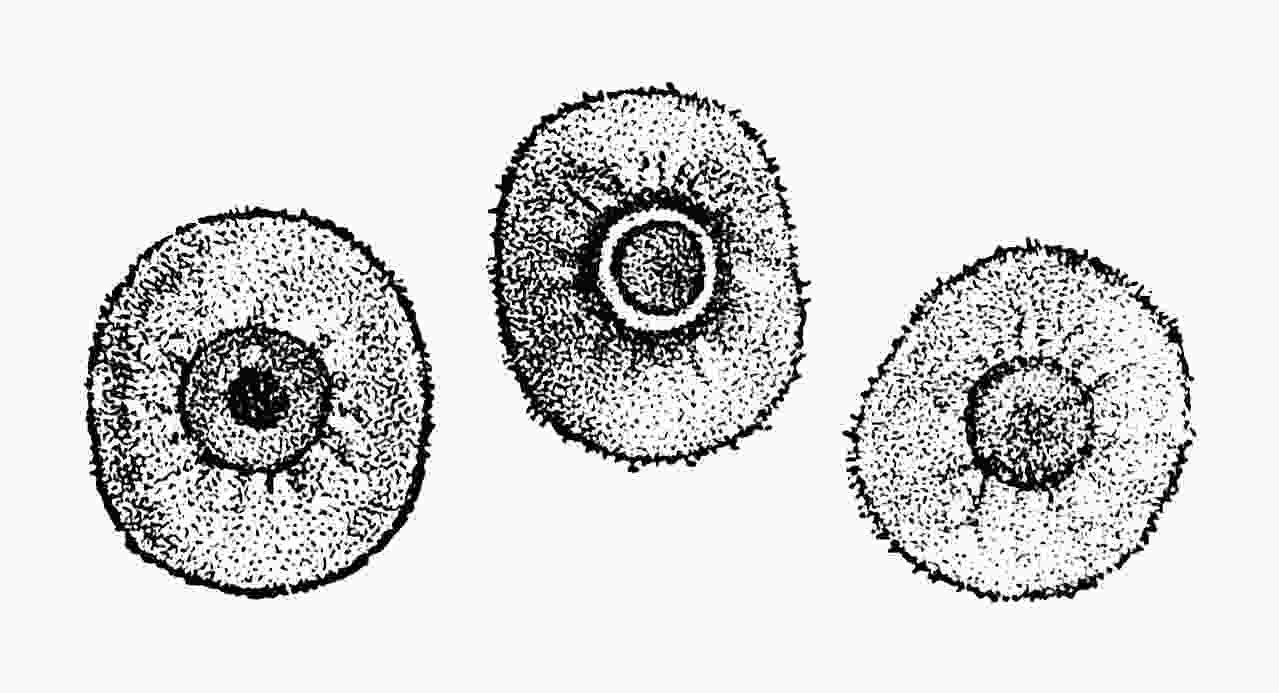

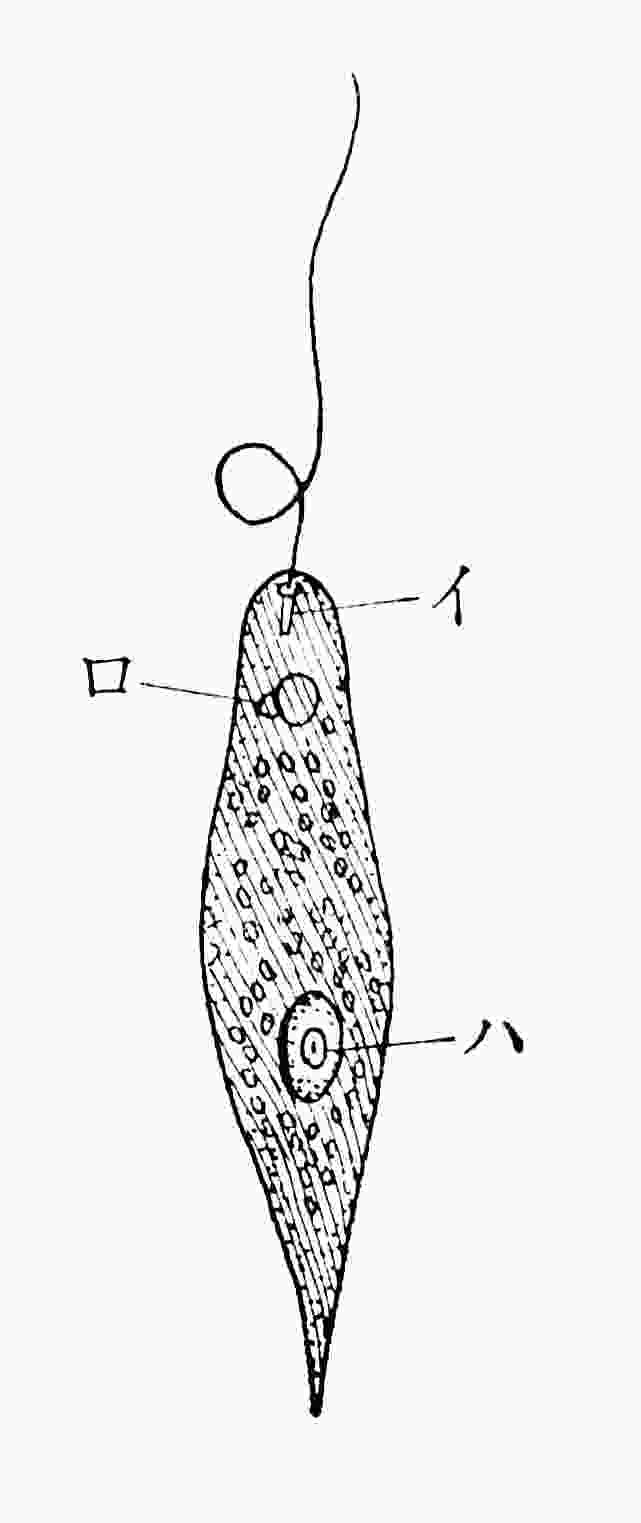

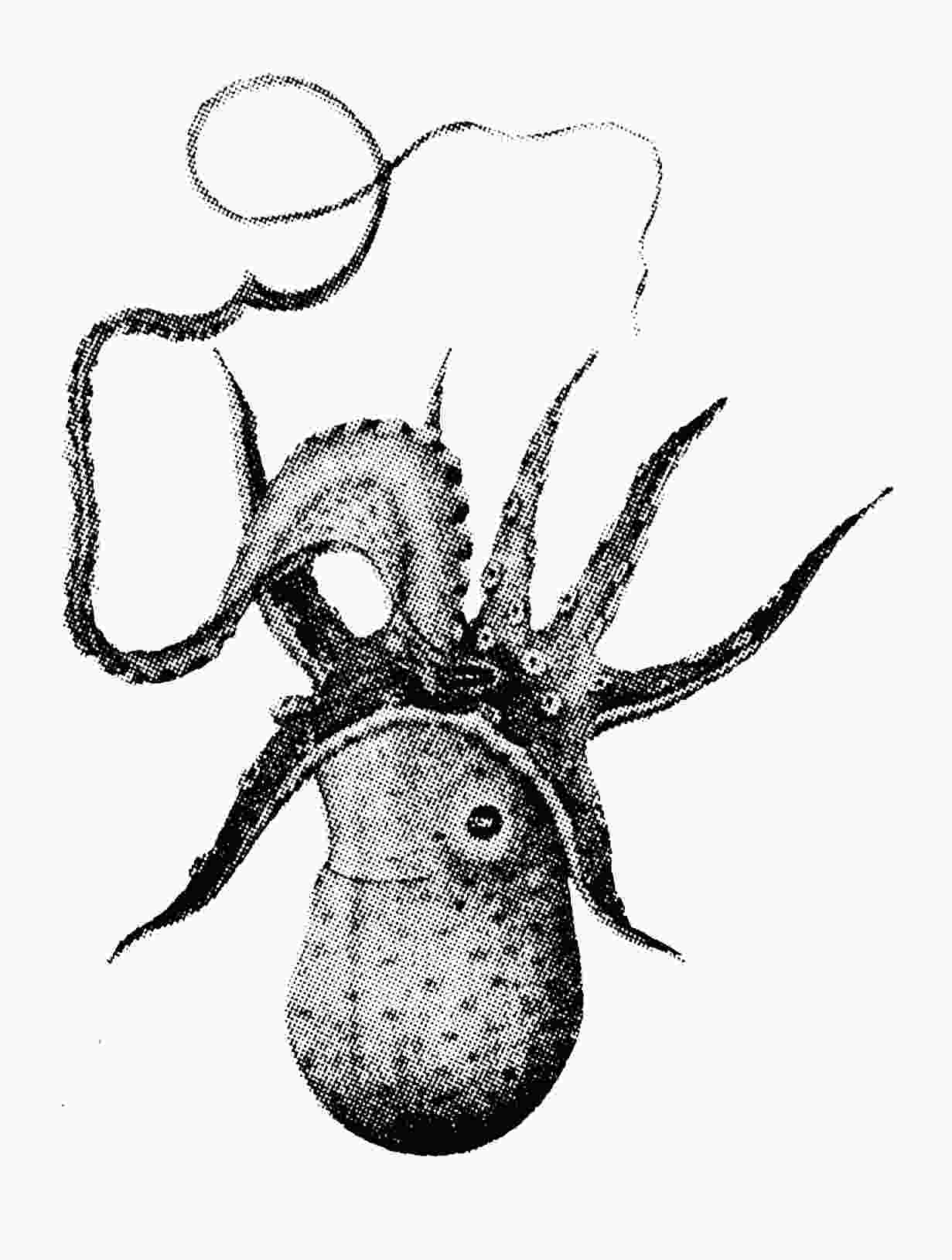

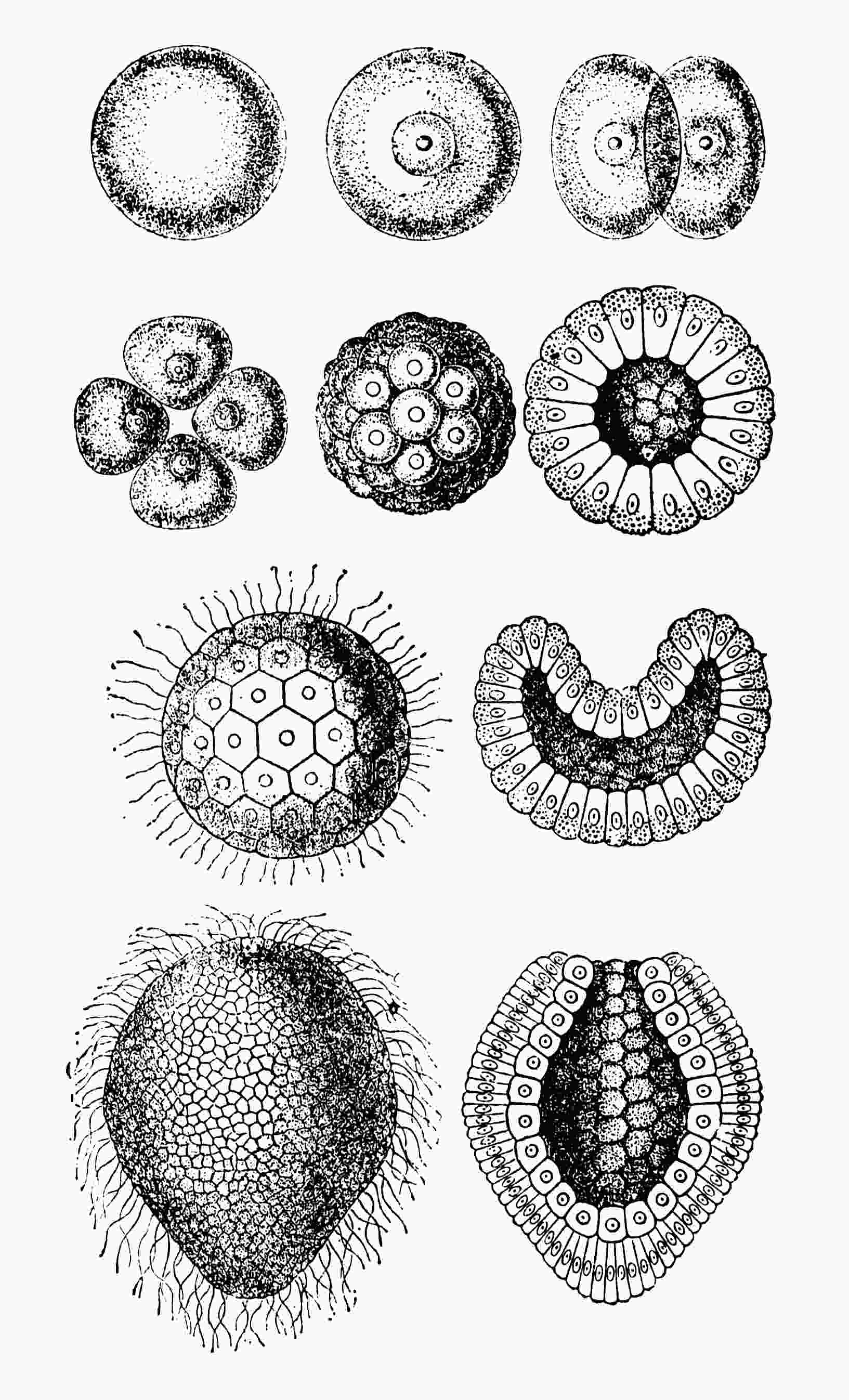

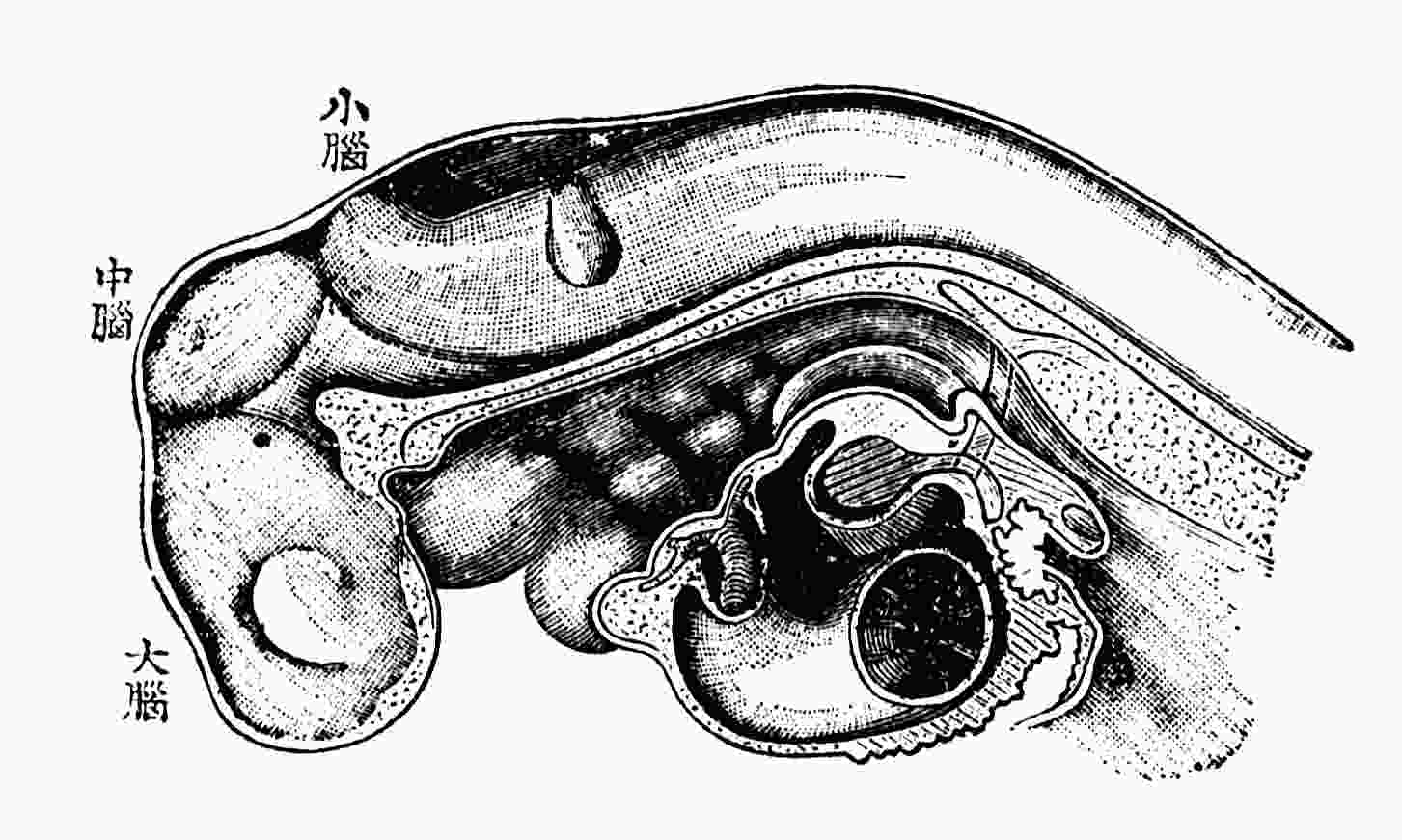

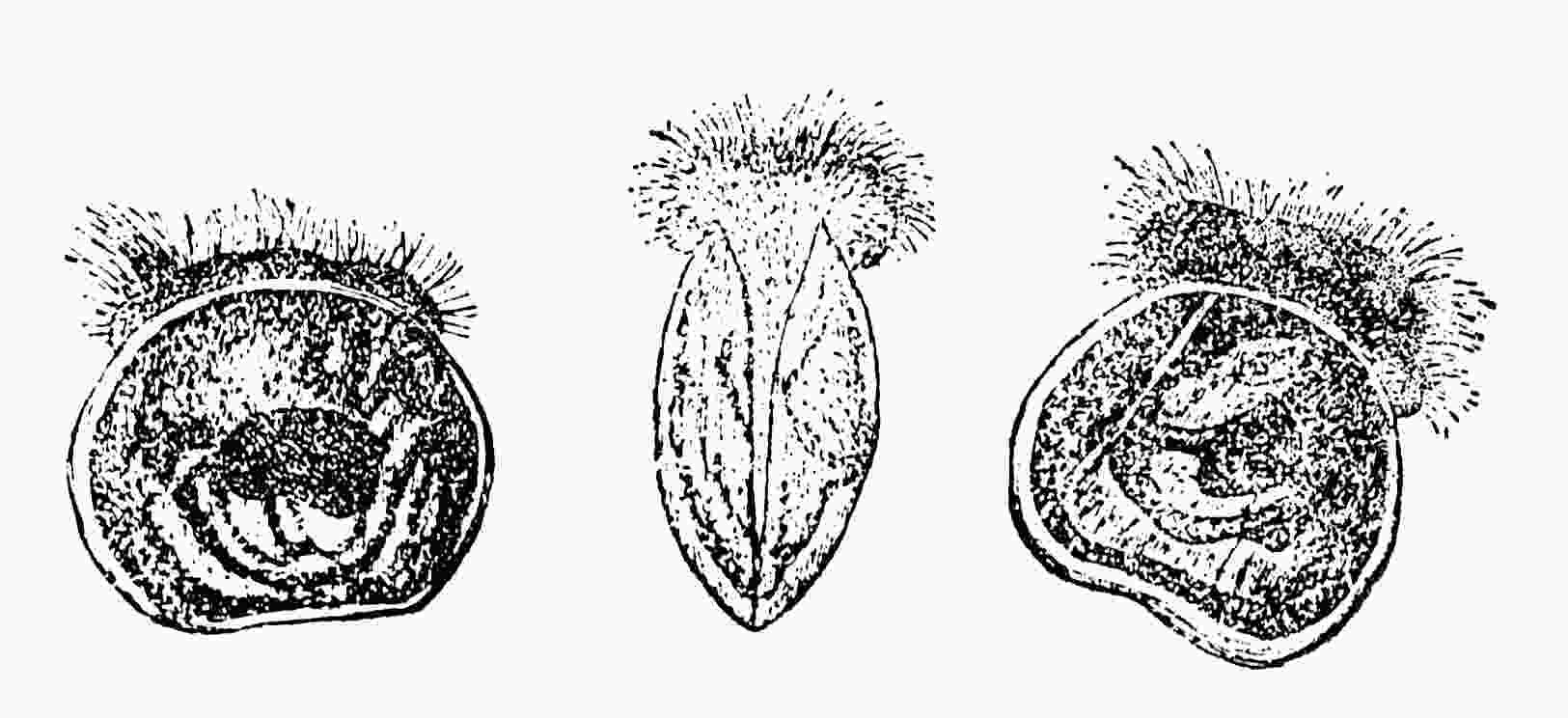

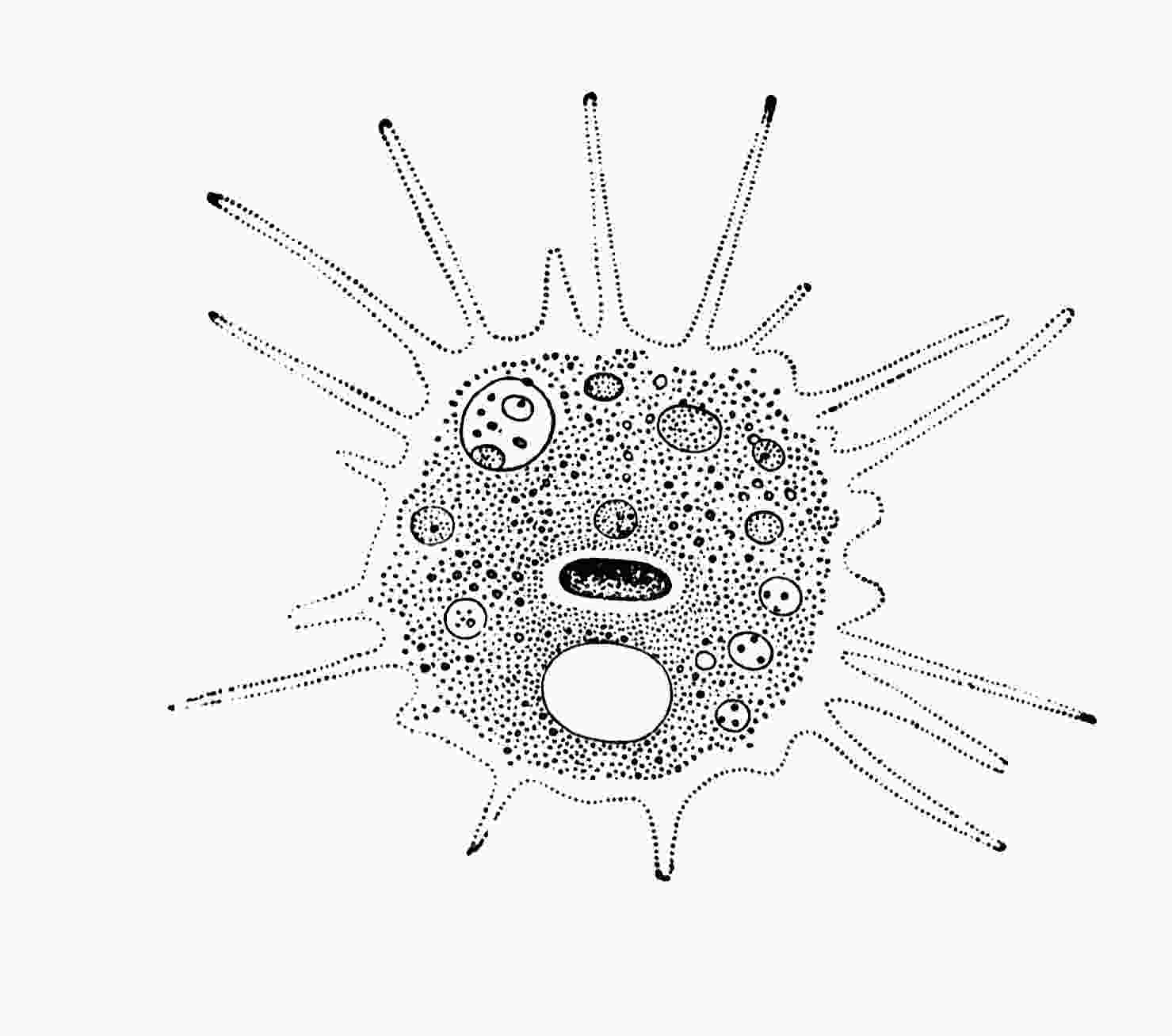

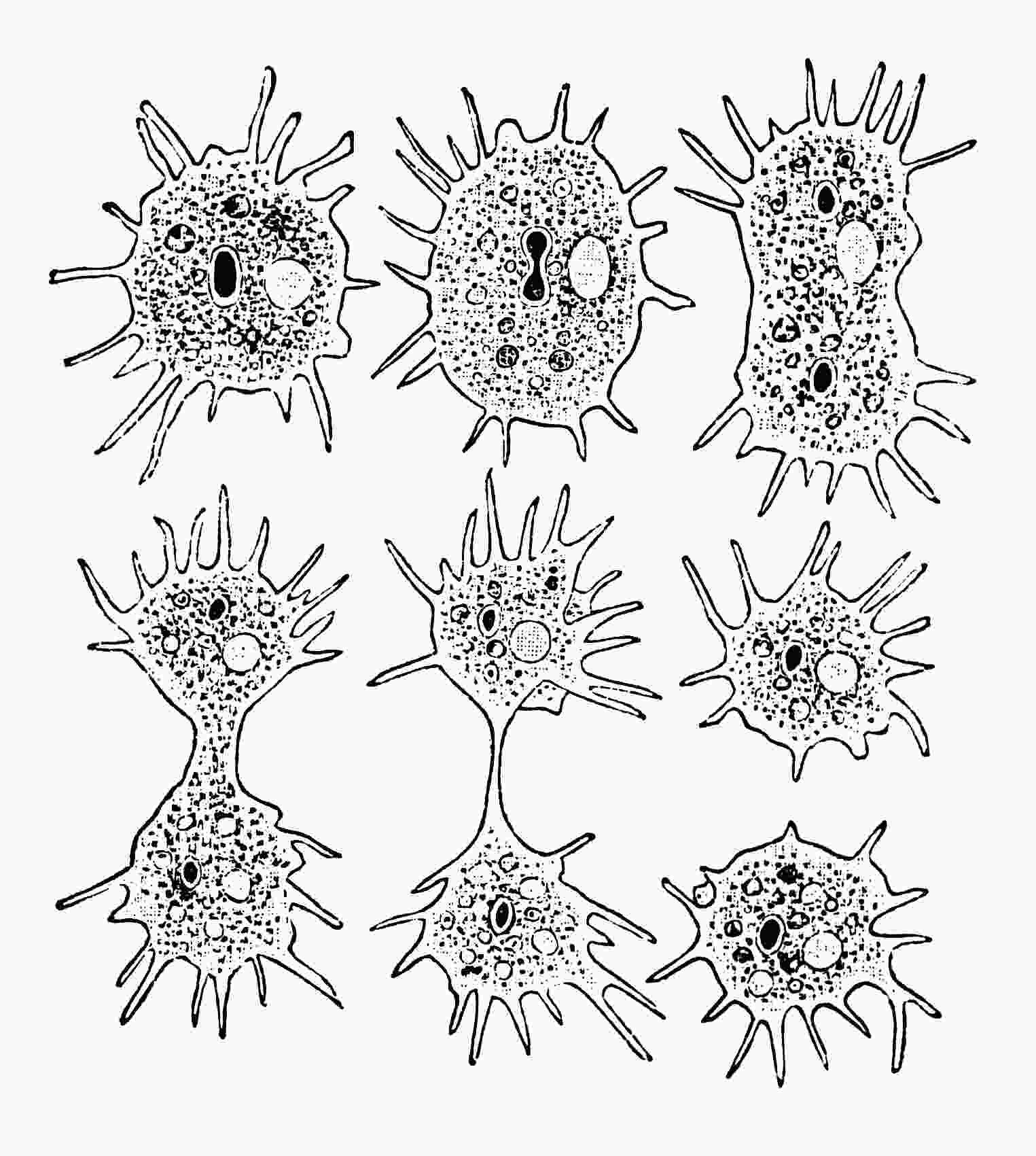

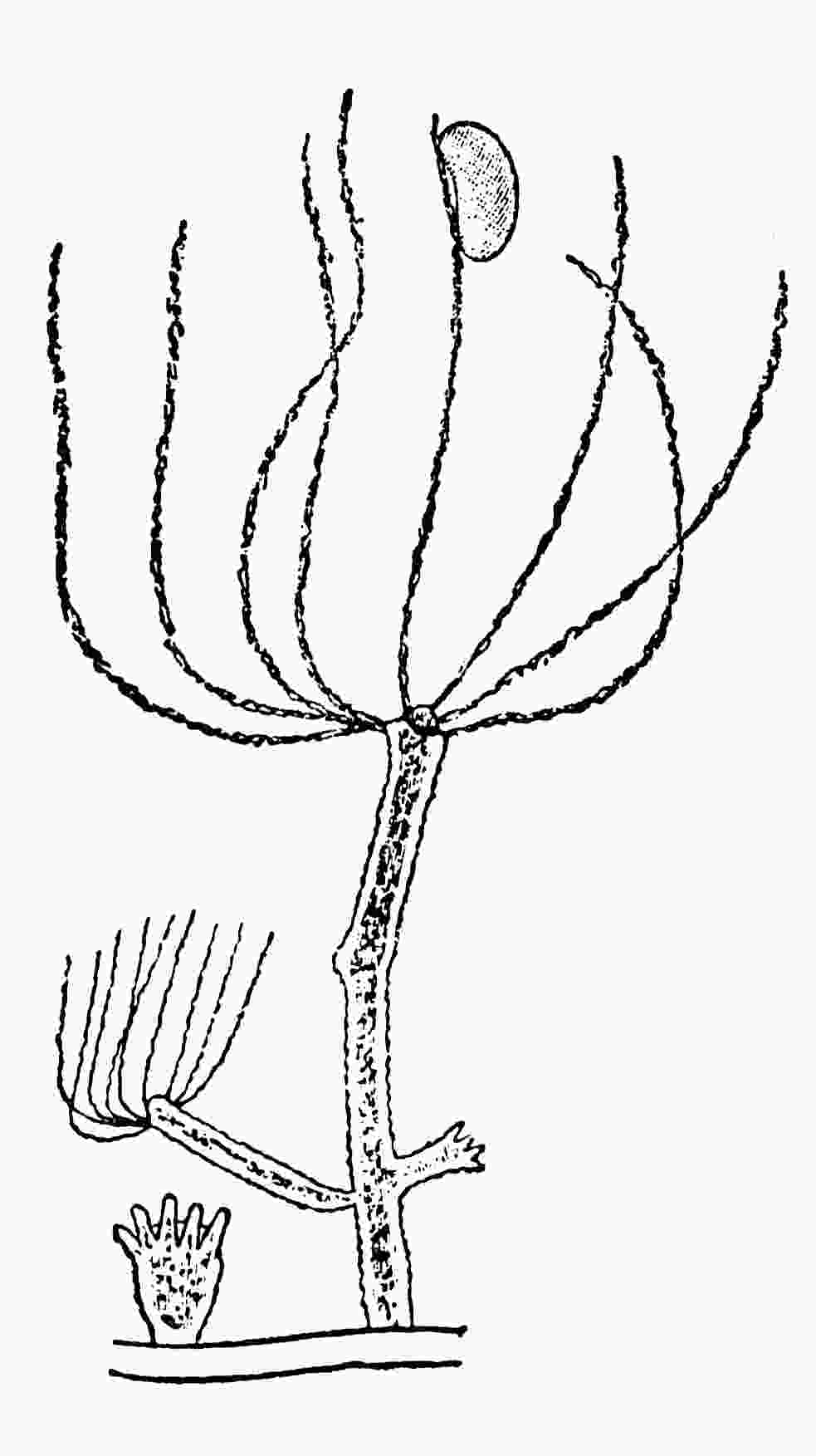

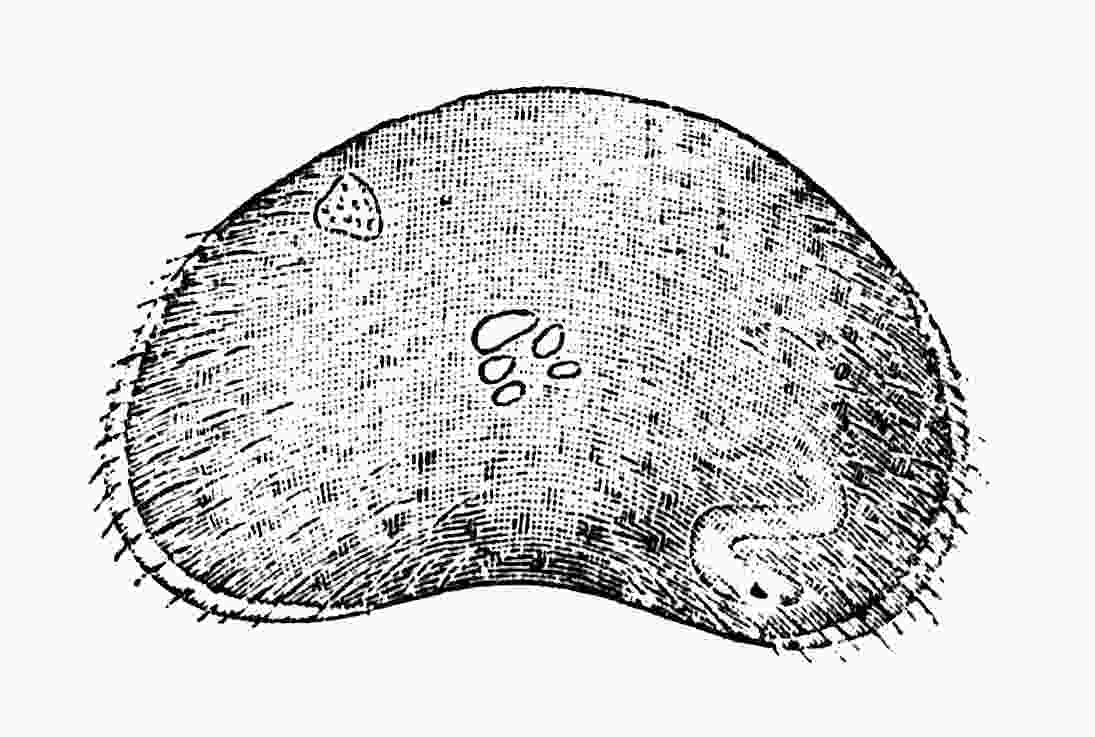

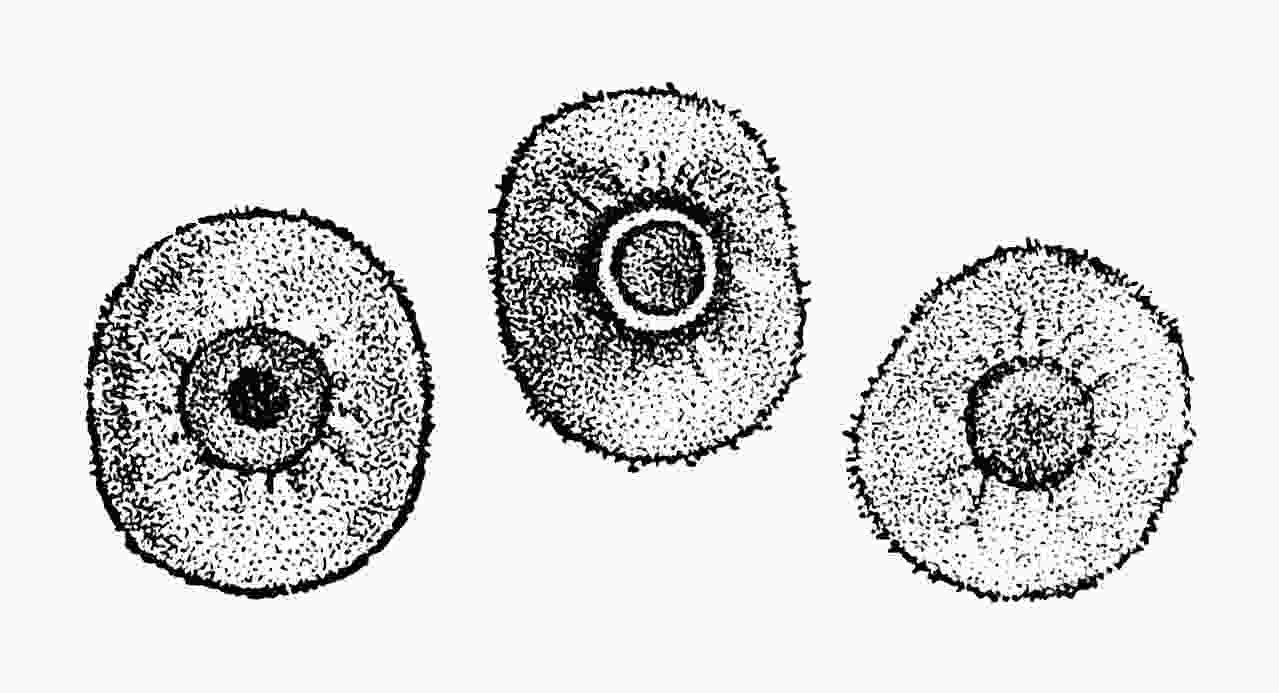

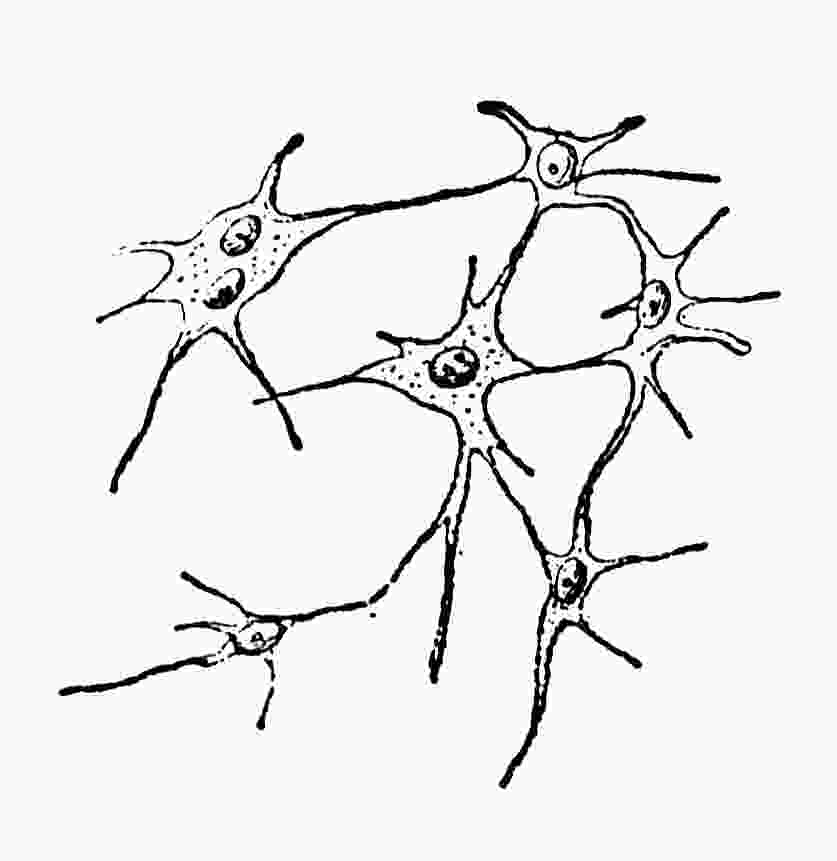

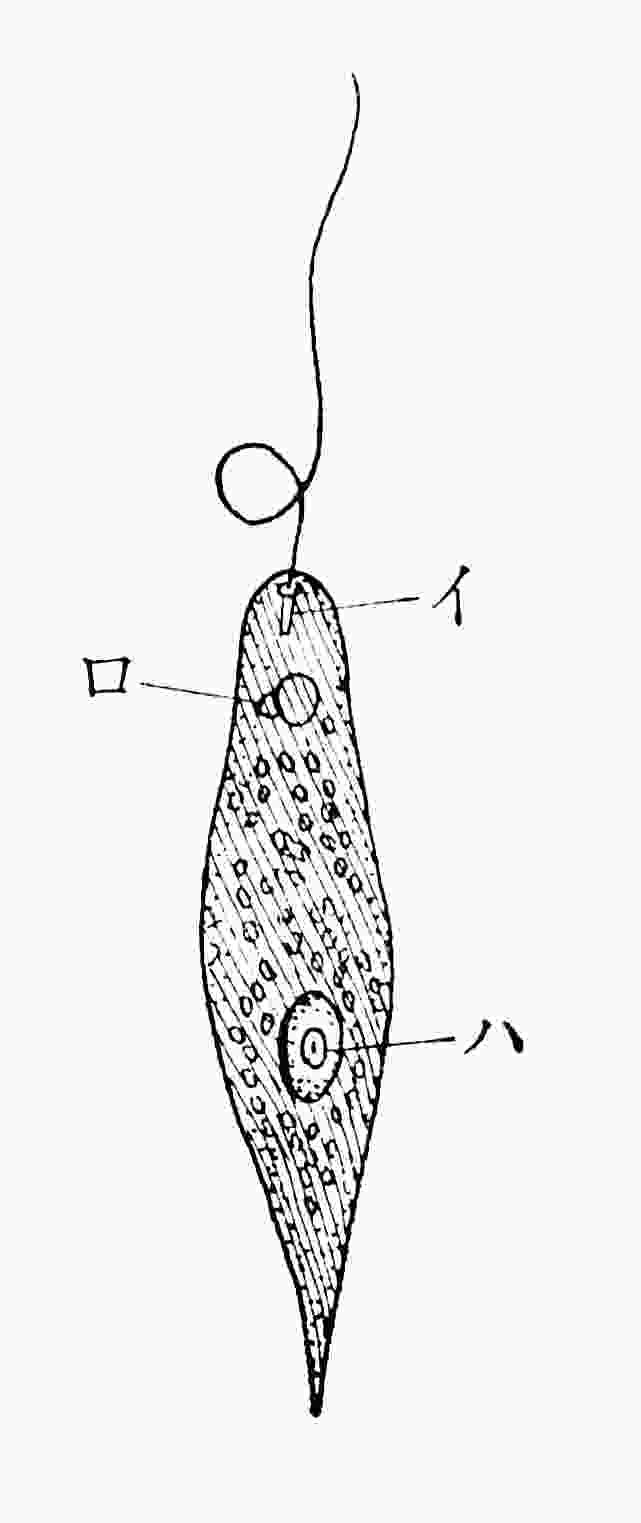

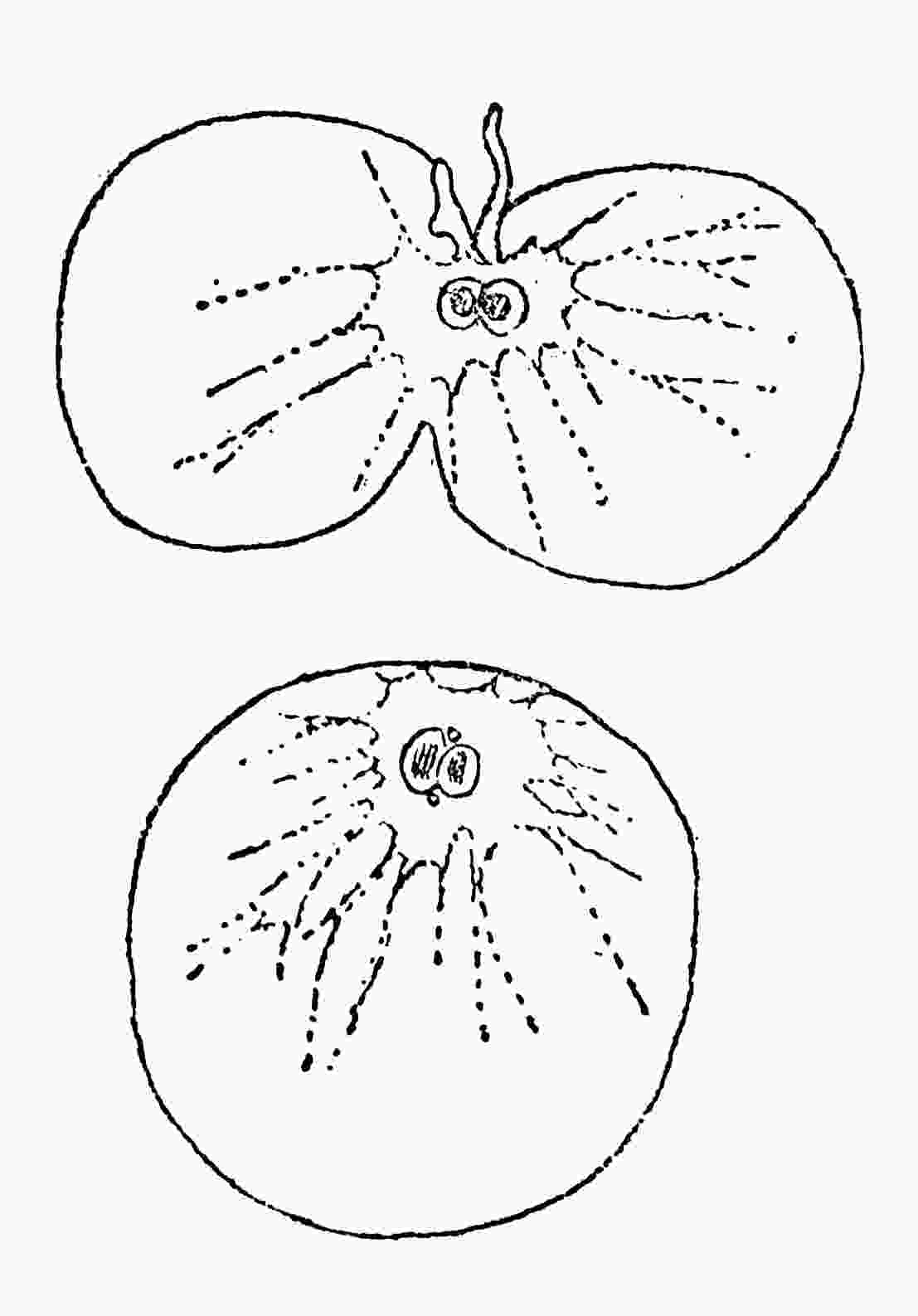

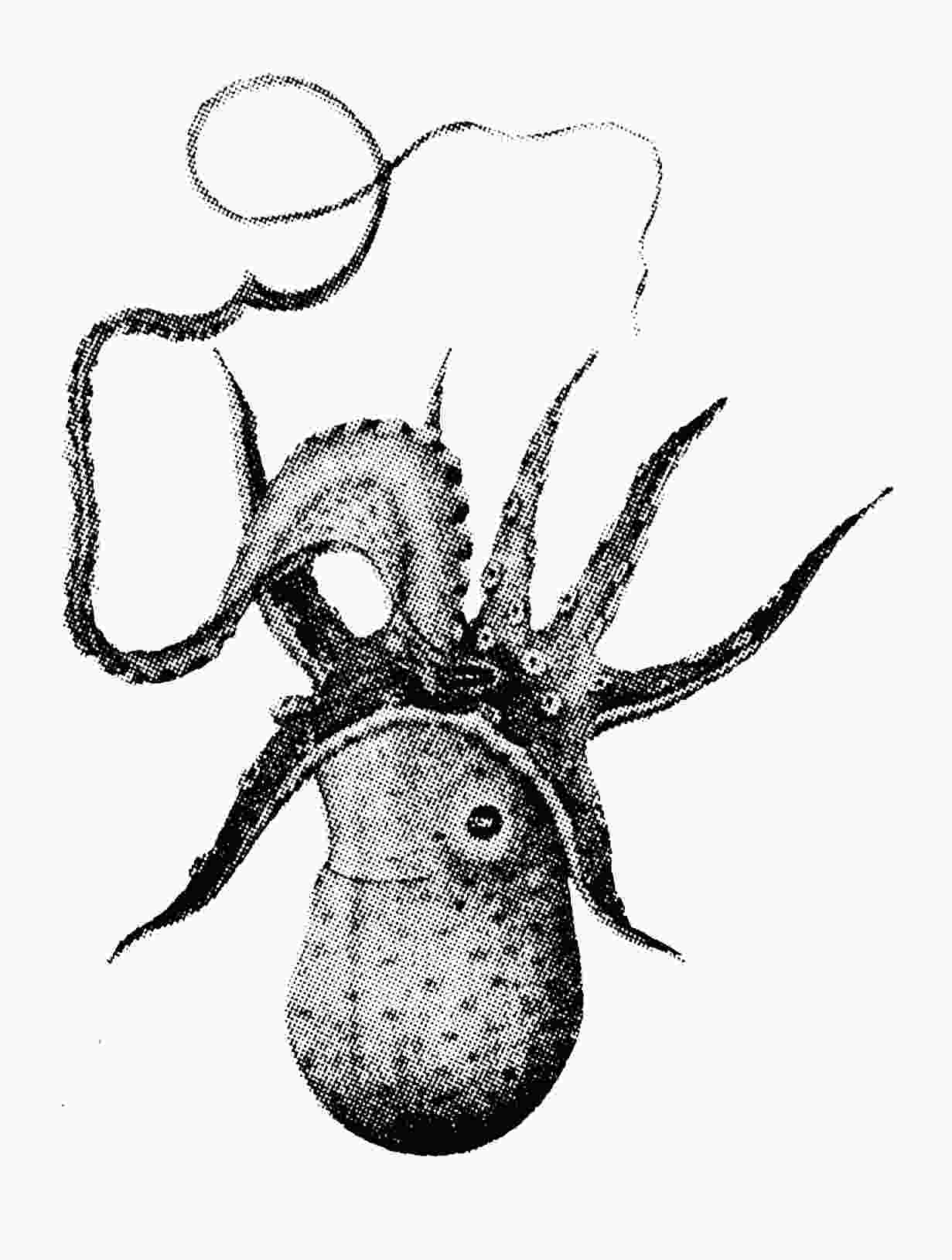

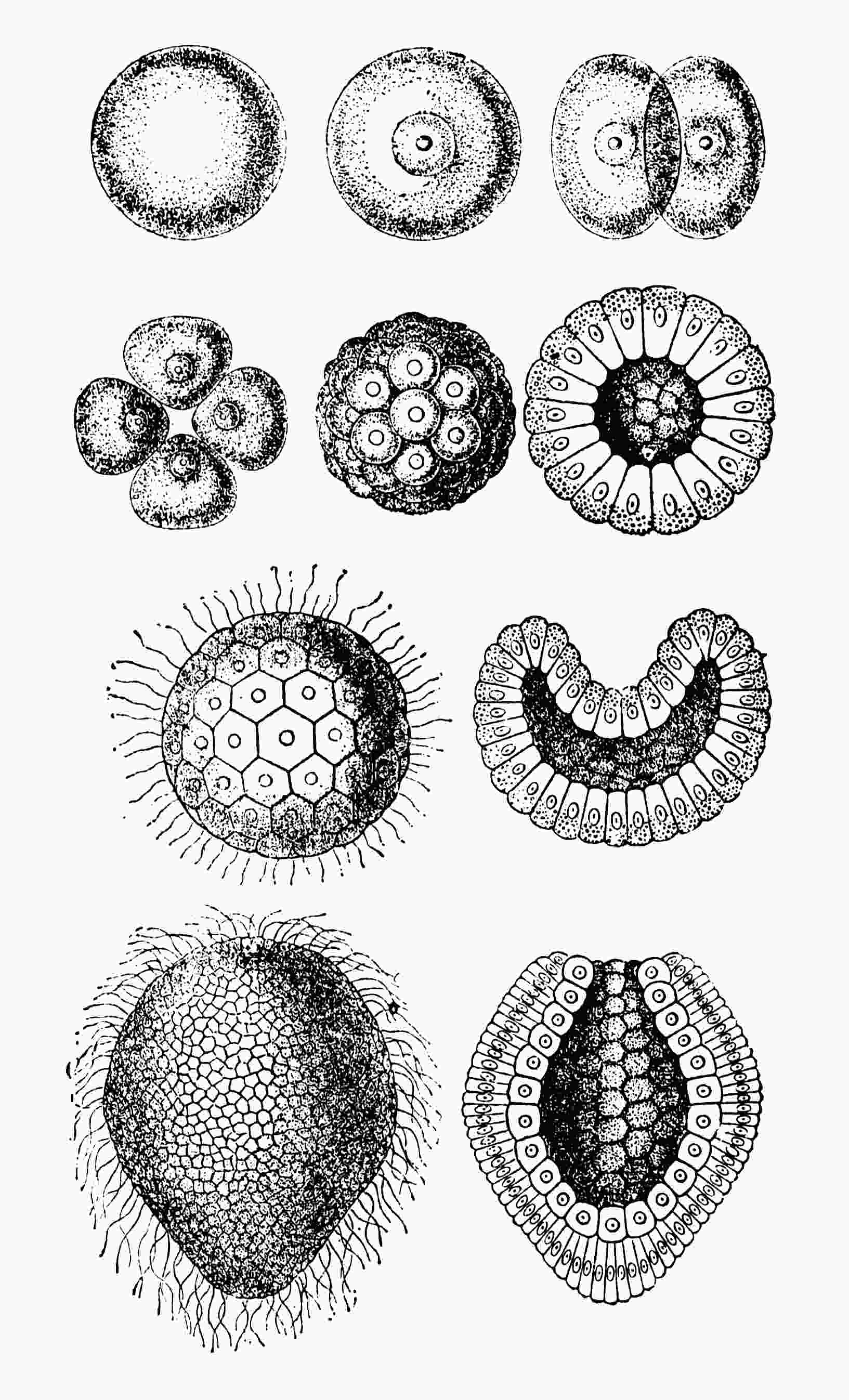

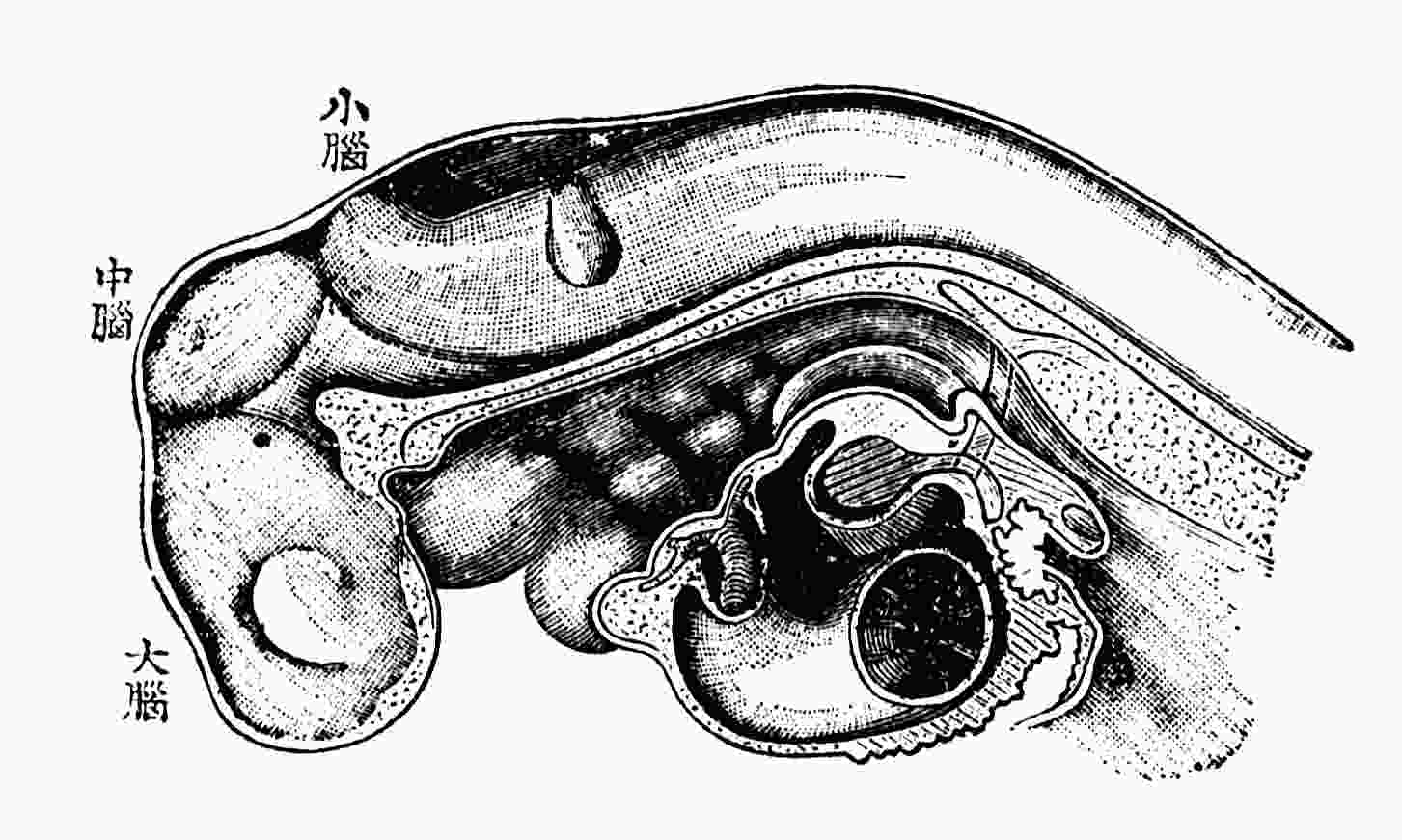

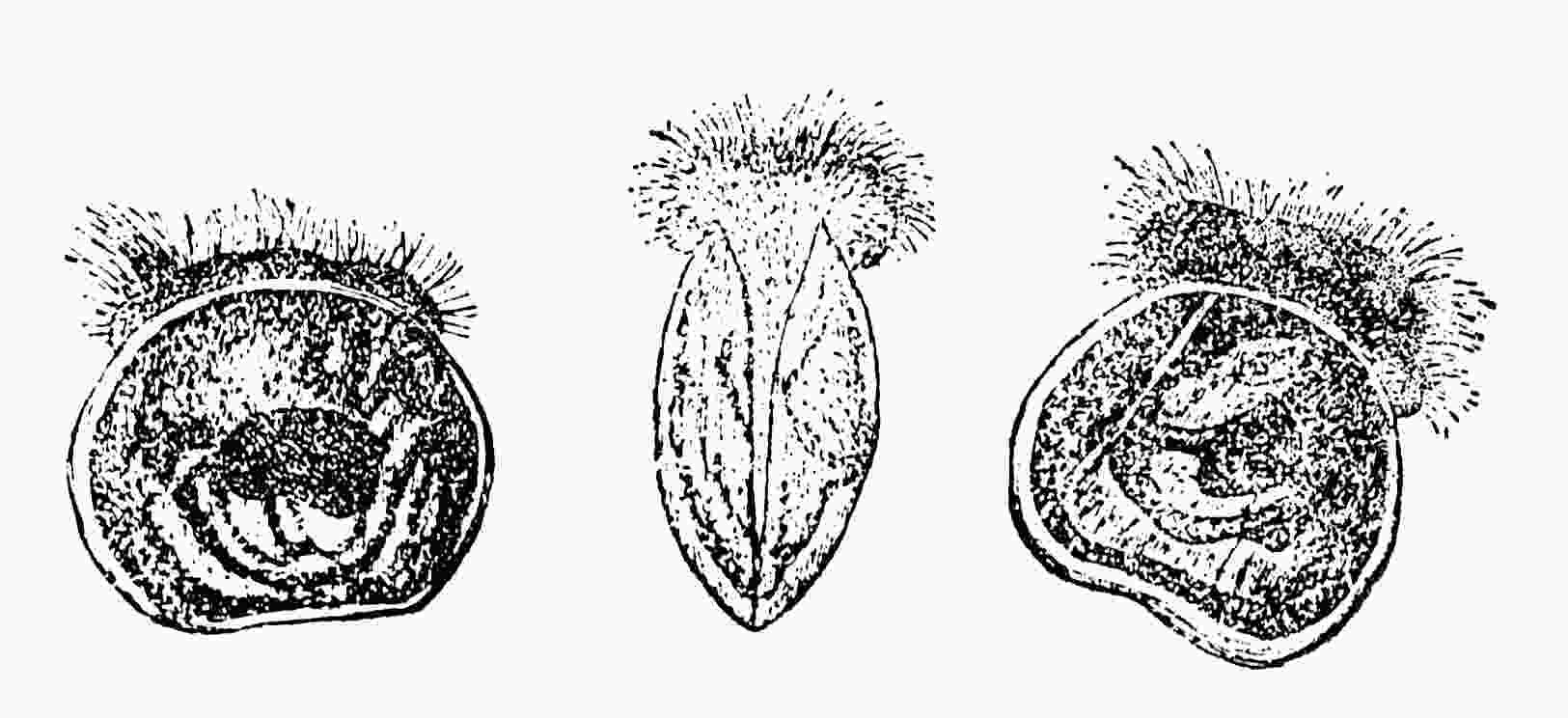

アメーバ

アメーバ

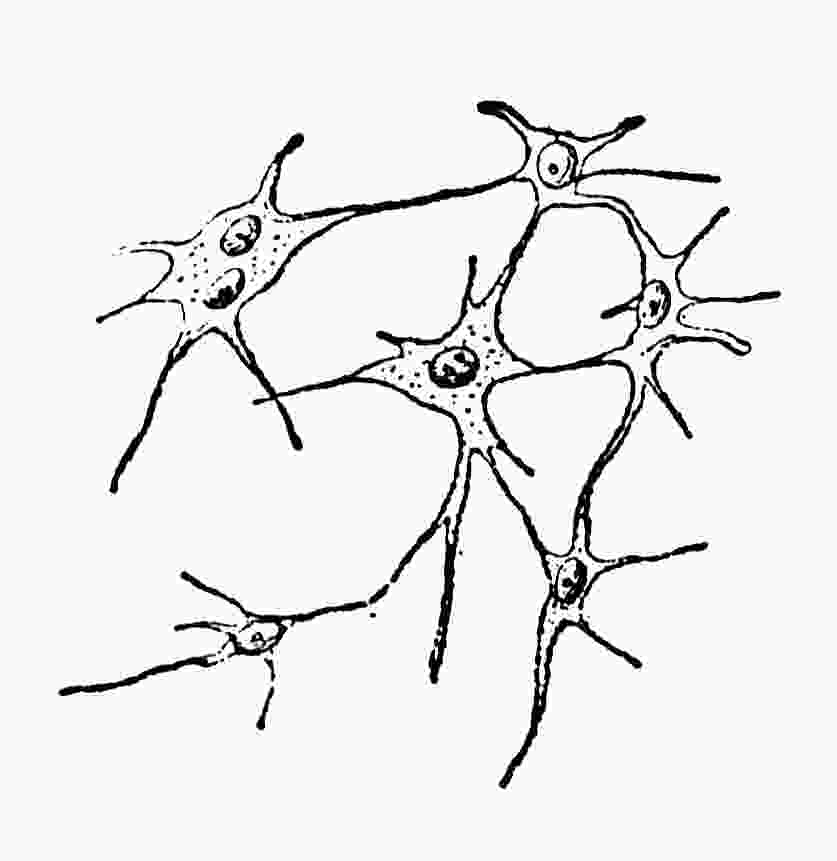

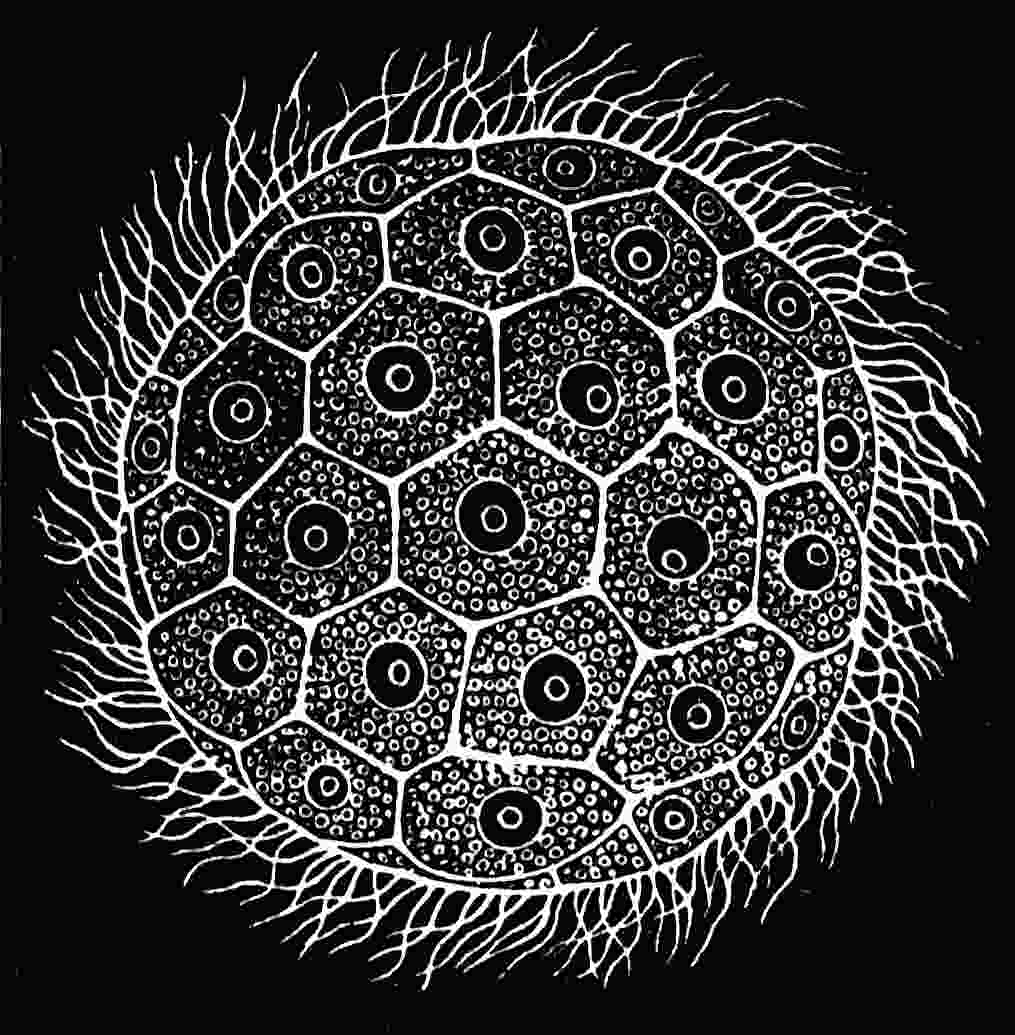

動物でも植物でも

顕微鏡で見なければ分からぬような

微細なものは、多くは全身がただ

一個の

細胞から

成っている。もっとも前に

述べた

輪虫などは

例外としてやや高等のものであるが、かかるものを

除けば、他はたいてい

構造のすこぶる

簡単なもので、その

最も

簡単なものに

至っては、あたかも

一滴の油か、

一粒の

飯のごとくで、手足もなければ、

臓腑もない。しばしば書物で引き合いに出される「アメーバ」という虫などもその

一例であるが、その他になお「ぞうりむし」、「つりがねむし」、「みどりむし」、「バクテリア」などはみなこの

類に

属する。

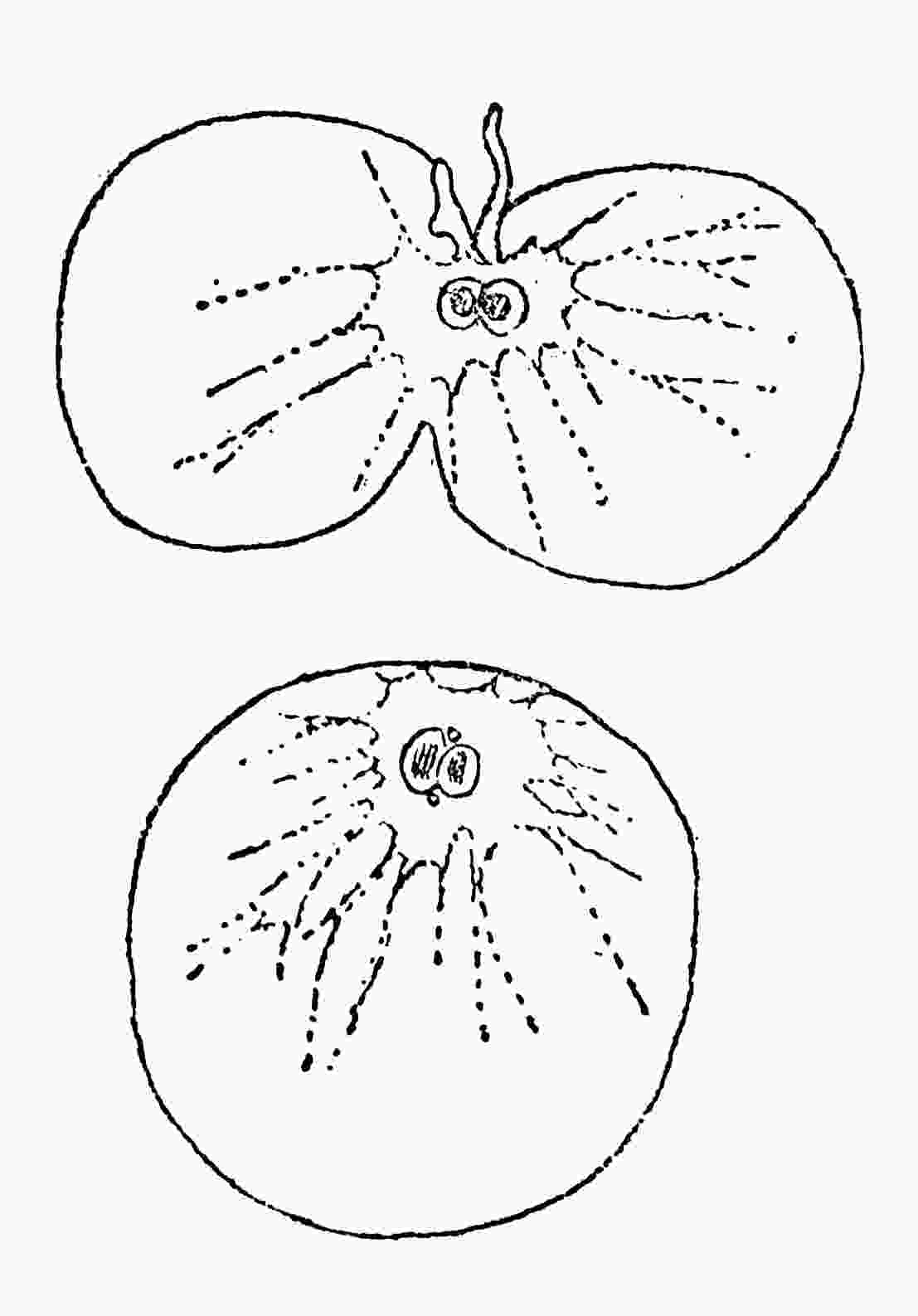

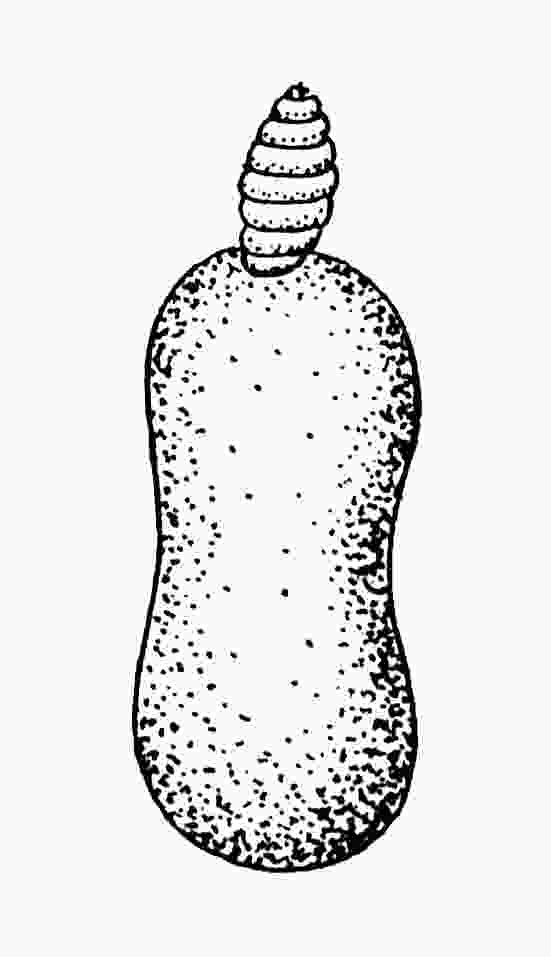

夜海水を光らせる夜光虫は、やや形が大きくて、

肉眼でも「数の子」の

粒のごとくに見え、風の

都合で海岸へ多数に

吹き

寄せられると、水が全体に

桃色に見えるほどになるが、これも

一匹の体はただ

一個の

細胞から

成っている。死なぬ生物と

称えられるのはかような

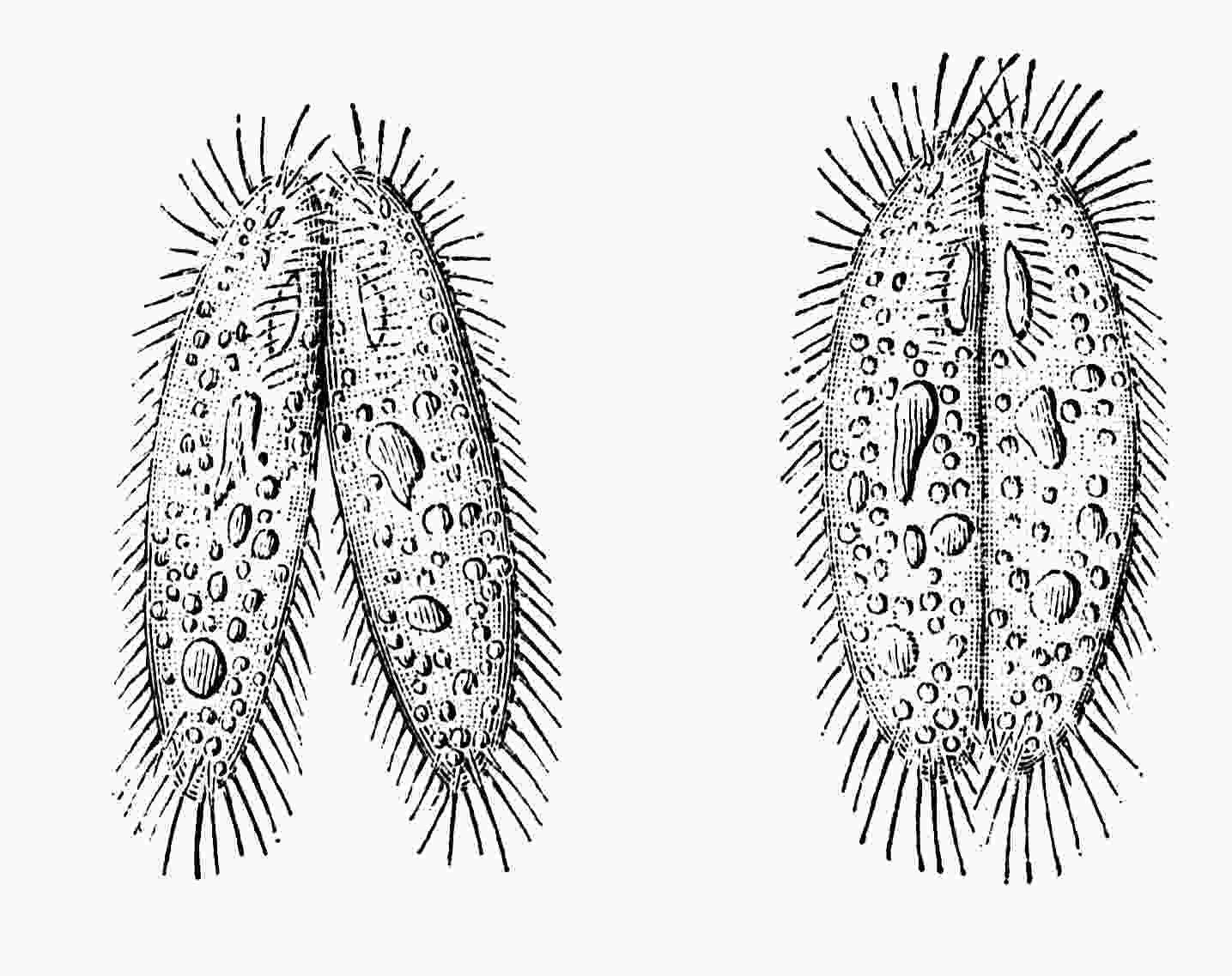

単細胞の生物である。

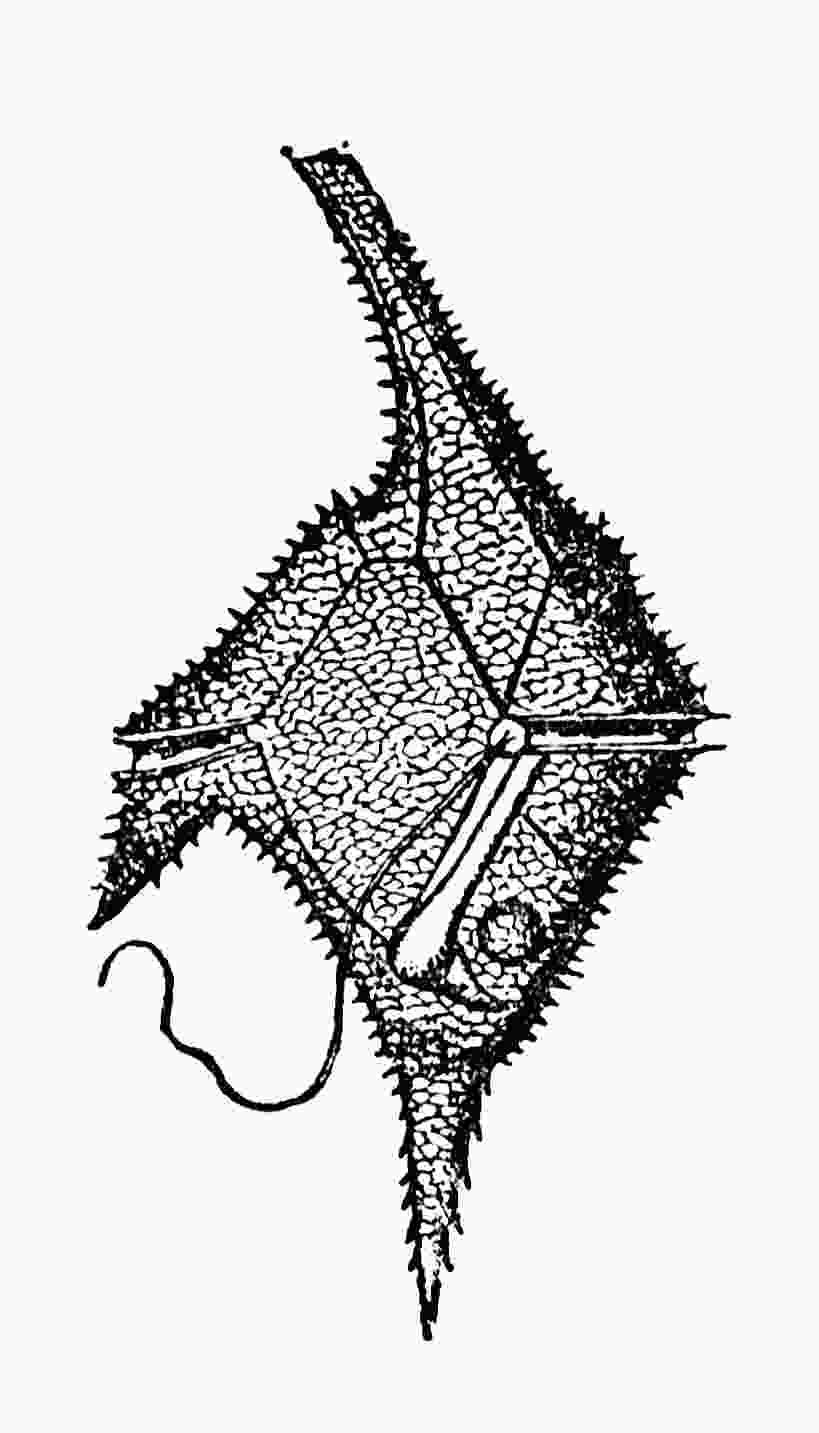

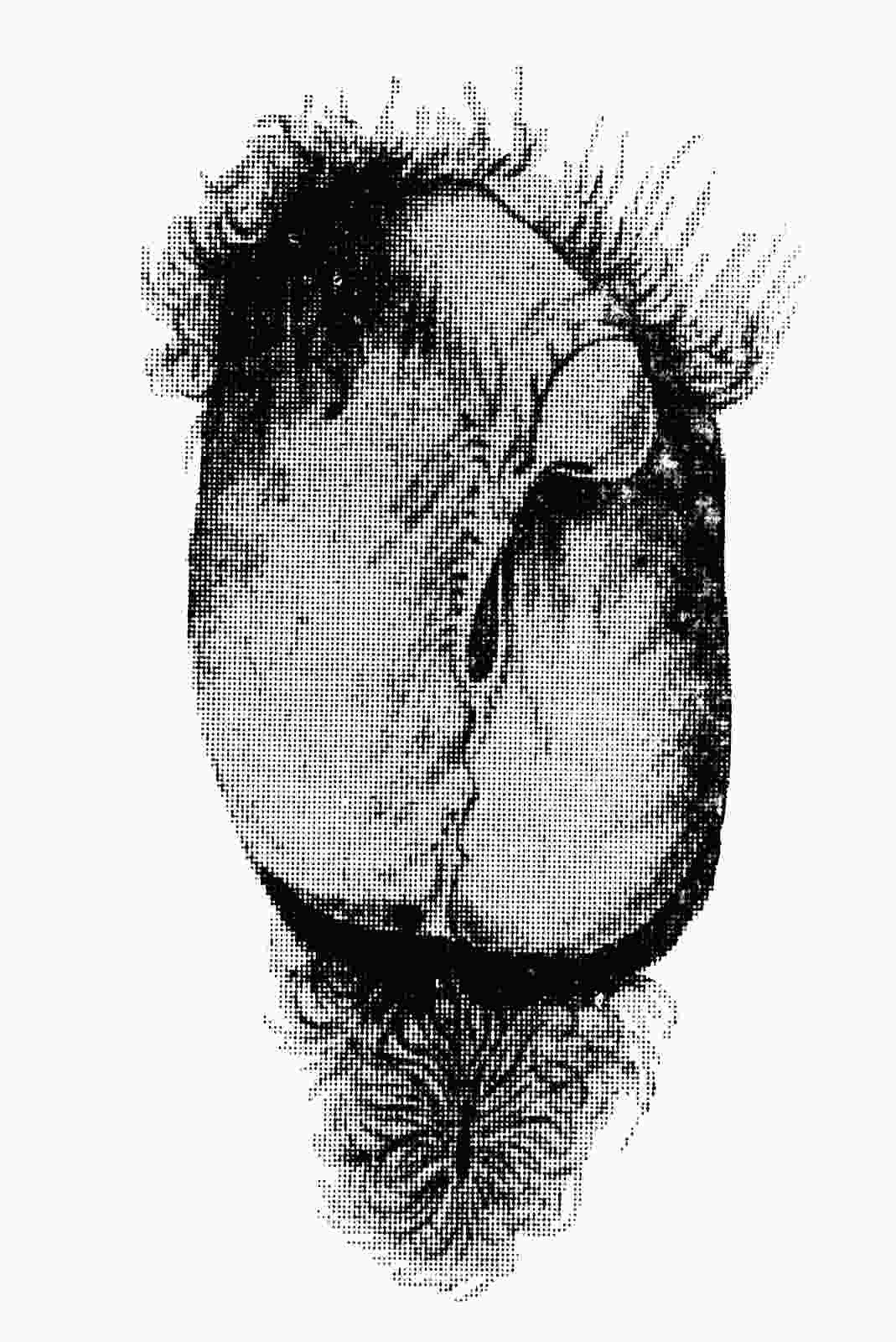

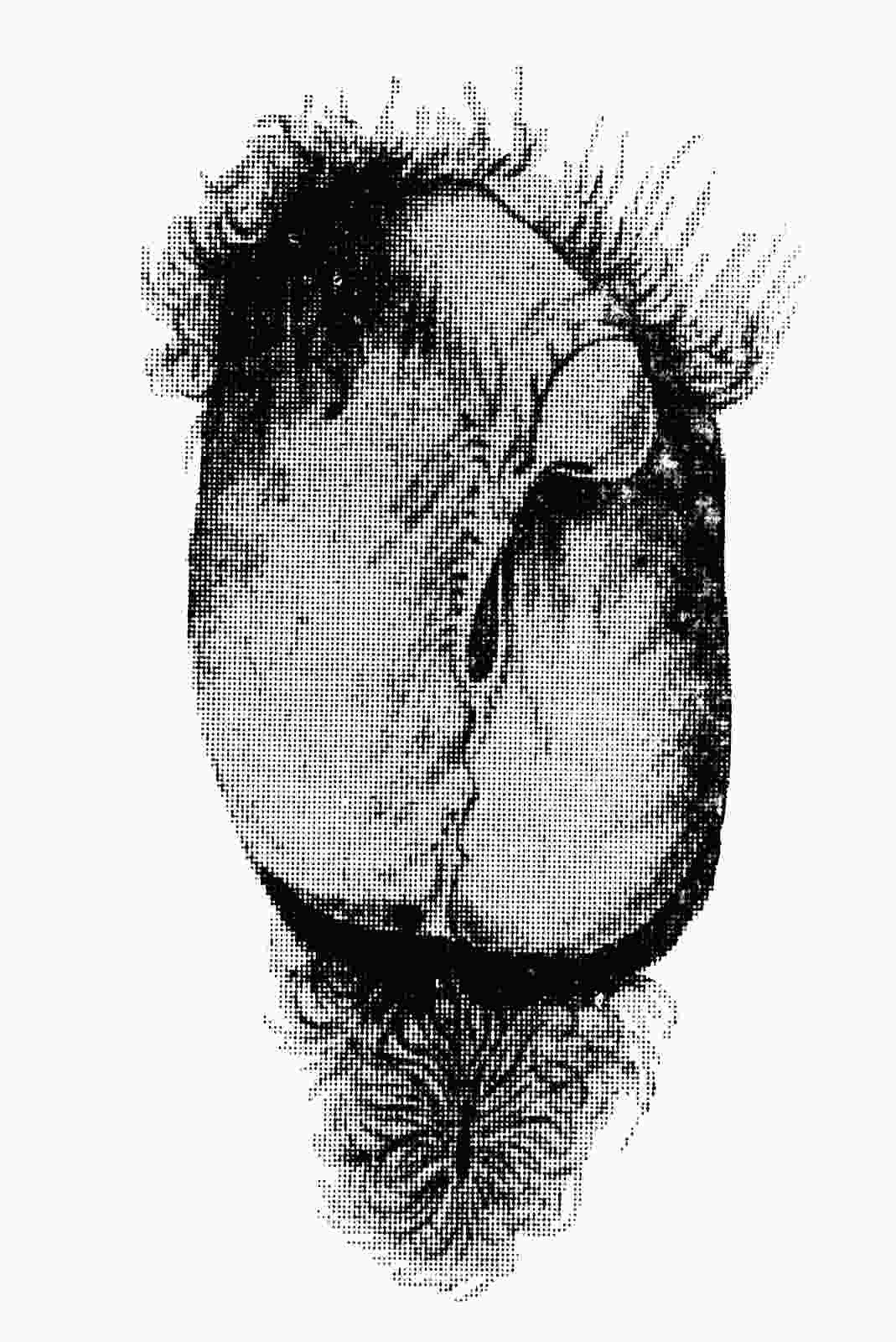

夜光虫

夜光虫

この

類の生物は、

生殖の

方法がきわめて

簡単で、親の身体が二つに

割れて

二匹の子となるのであるゆえ、何代

経ても

死骸というものがない。

煮るとか、

干すとか、または

毒薬を

注ぐとかして、わざわざ

殺せばむろん

死骸が

残るが、

自然に

委せておいたのでは、

老耄の

結果死んで

遺骸を

残すというごときことはないから、もしも

死骸となることを「死ぬ」と名づけるならば、これらの生物はたしかに死なぬものである。

普通の生物では死ぬということと、

死骸を

残すということとは

常に同一であるゆえ、死ねば

必ず

死骸が

残るもののごとくに思うが、死ぬとは

個体としての

生存の

消滅することとも考えられるゆえ、この意味からいうと、

甲の虫が二分して

乙と

丙とになった時には、

甲の虫はすでに死んだと言えぬこともない。

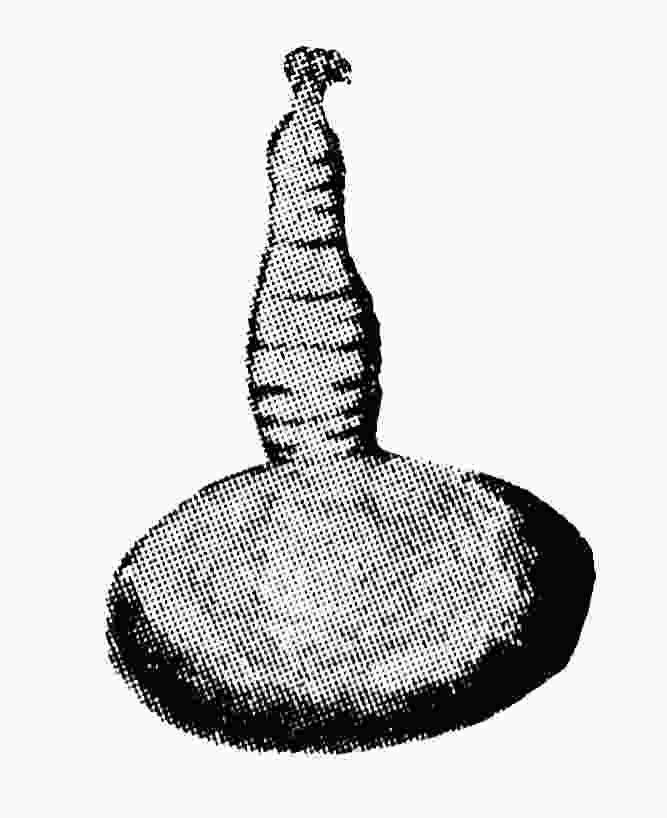

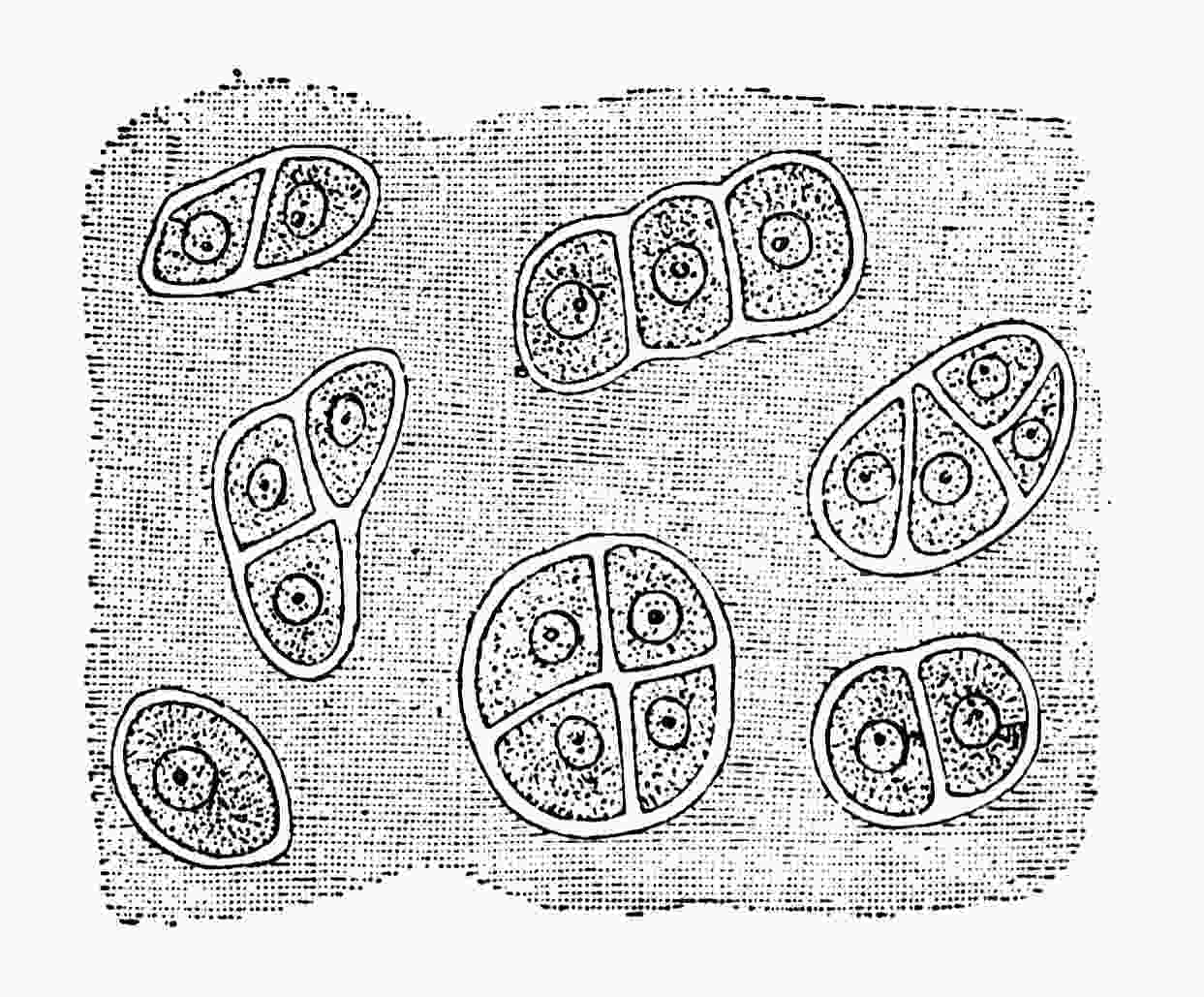

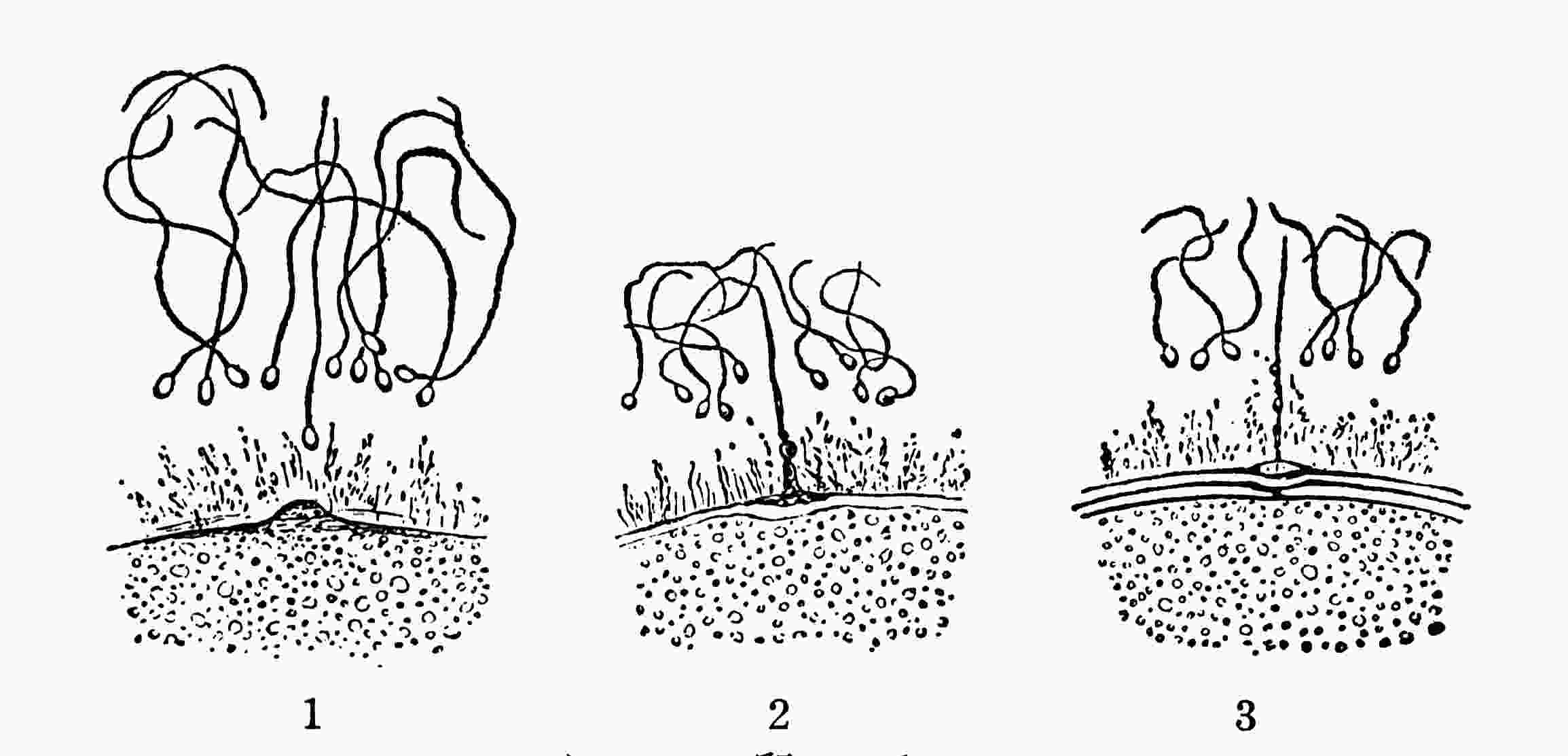

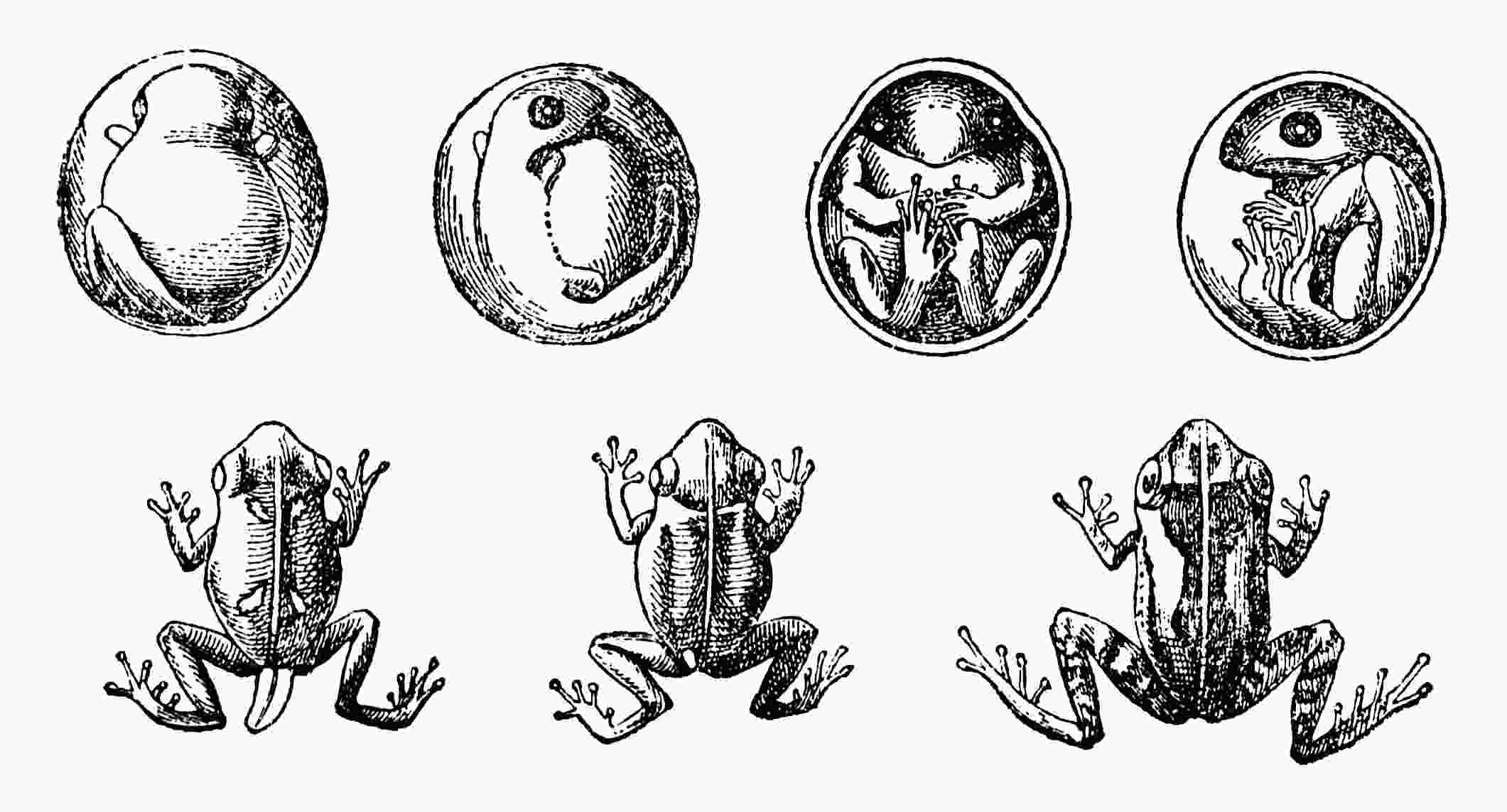

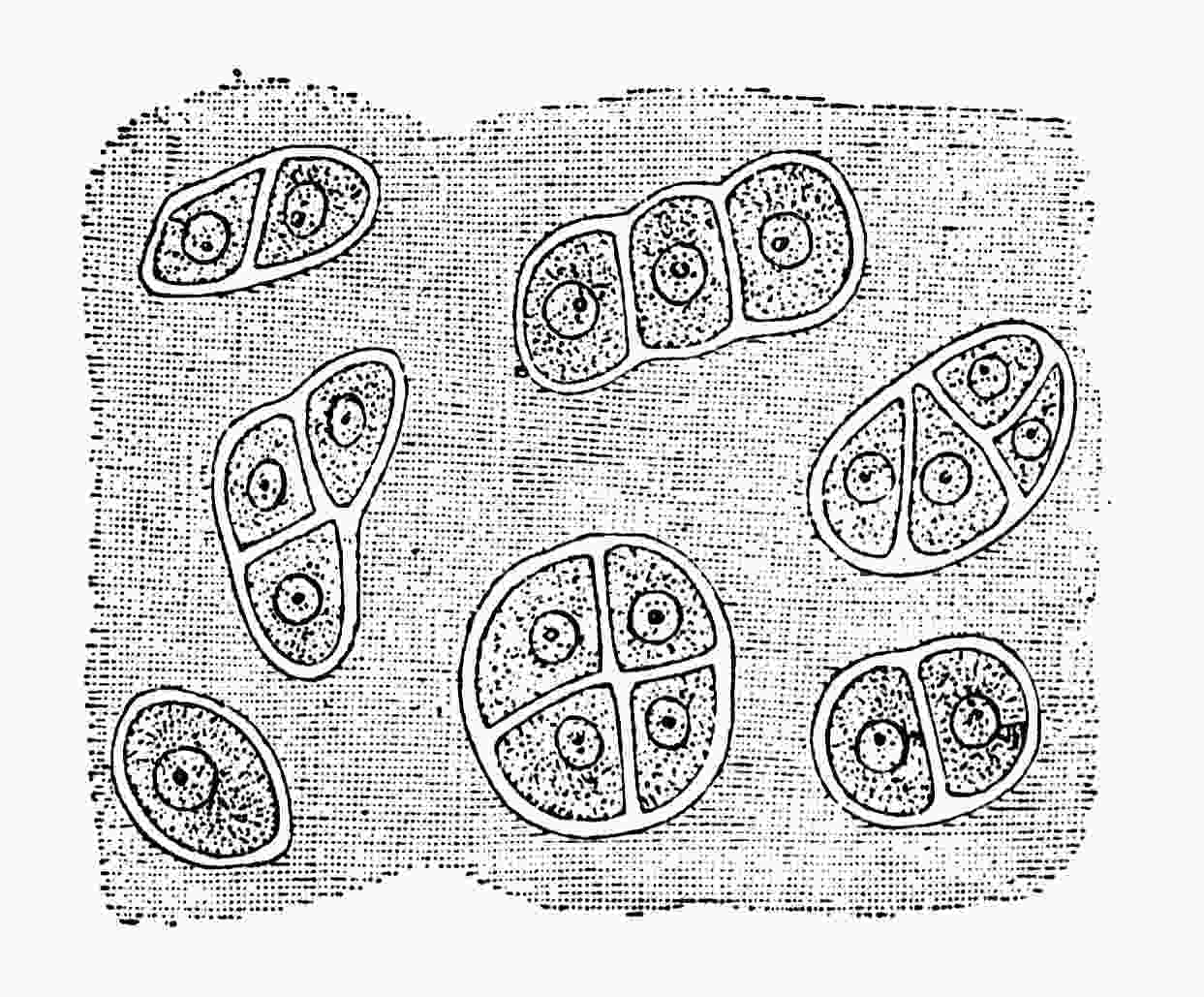

「アメーバ」の分裂

一例

「アメーバ」の分裂

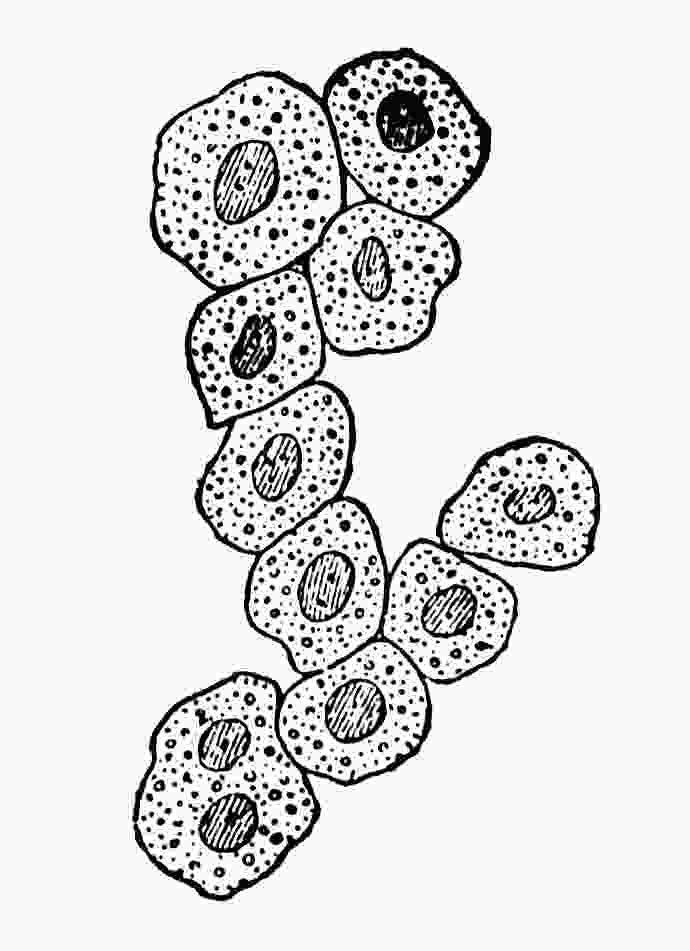

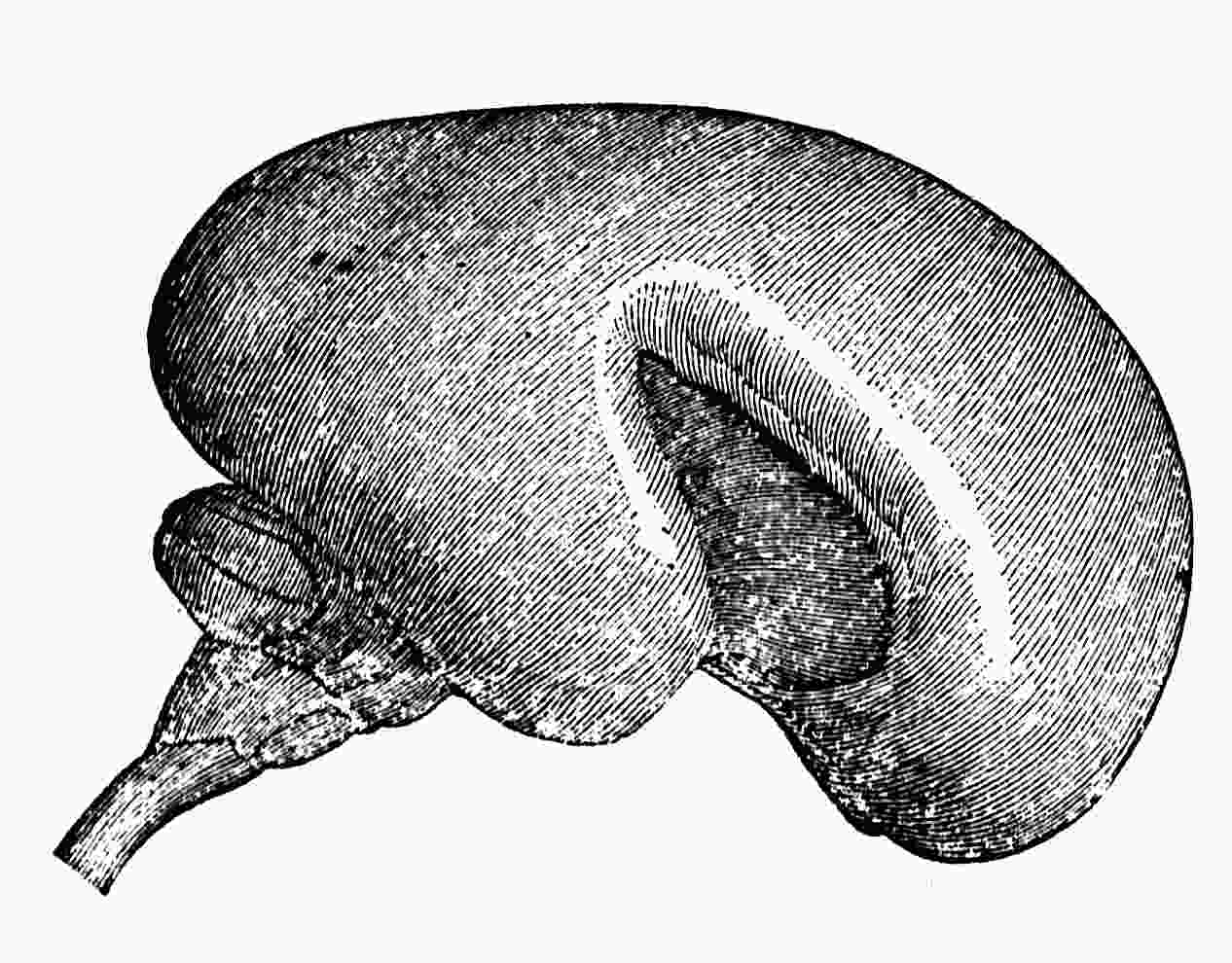

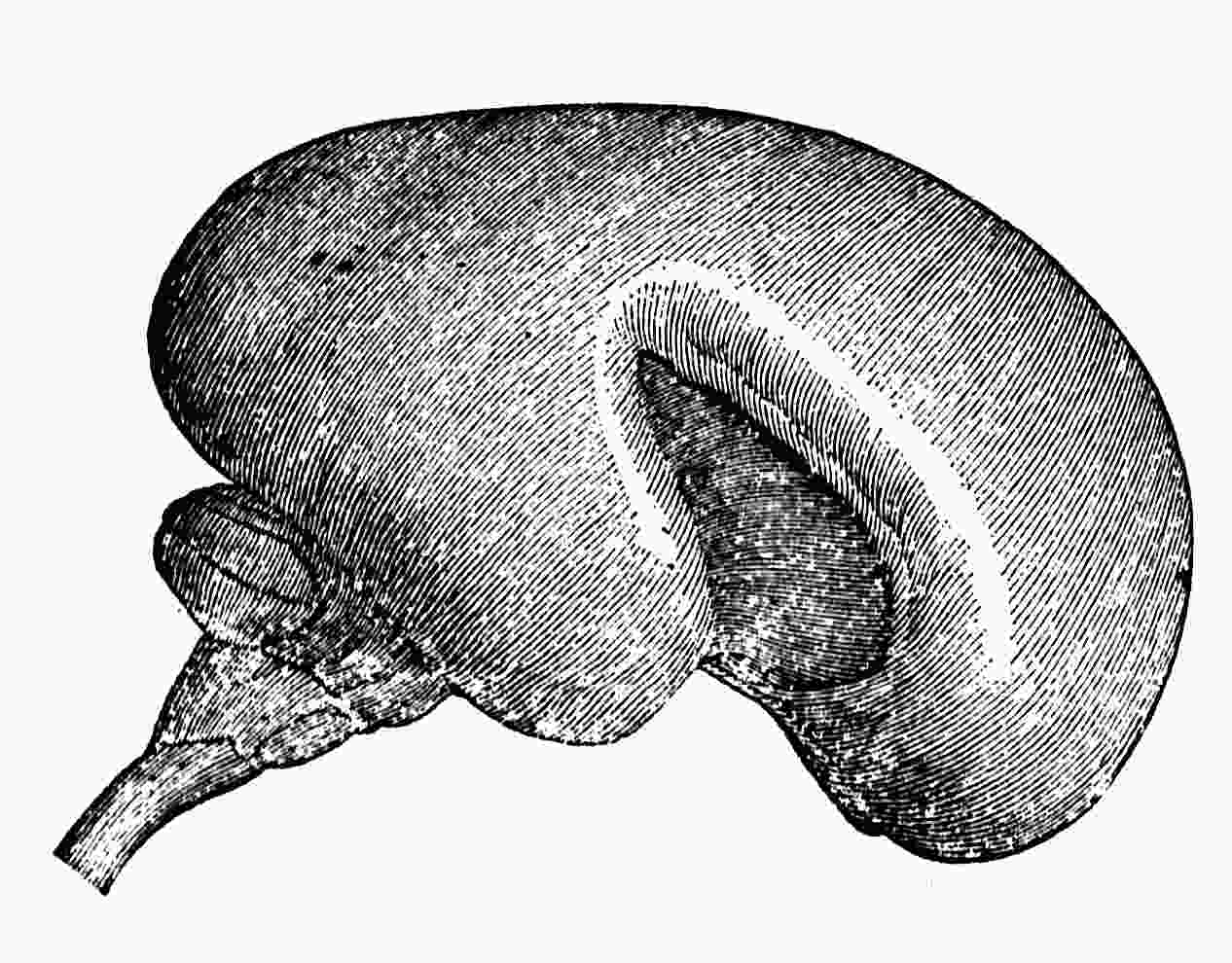

一例として「アメーバ」

類の生活

状態を

述べて見ると、この虫は

淡水、海水または

湿地の中に住み、身体は

柔かくてあたかも

一滴の油のごとく、つねに定まった形はなくて流れるがごとくに

徐々と

匍い歩き、

微細な食物を

求めて身体のどこからでもこれを食い入れ、

滋養分を消化した後は、

滓を

置き去りにして

他処へ

匍うて行く。かくして少しずつ生長し、一定の大きさに

達すると体の

中程にくびれたところが生じ、

初めはまず

瓢蕈のごとき形と

成り、次にはくびれがだんだん細くなって、ついに

柔かい

餅を引きちぎるように切れて

二匹となってしまう。これはもと

一匹のものが

殖えて

二匹となるのであるから、たしかに

一種の

生殖には

違いないが、世人がつねに

見慣れている

生殖とは

異なり、

産んだ親の身体と生まれた子の身体との

区別がないゆえ、何代

経ても親が

老いて死ぬというごとき事が起こらず、したがって

死骸が生ずるということはけっしてない。さればもしも

死骸となることを死ぬと名づけるならば「アメーバ」はたしかに死なぬ生物である。しからば「アメーバ」は昔から今日まで同一の

個体が

生存し

続けているかといえば、もちろんけっしてさようではない。

一匹が分かれて

二匹となるごとに、前の

一匹の

生存は終わって新たな

二匹の

生存が始まるのであるから、

一個体としての

生存の

期限は、親が分かれて自身が生じたときから、自身が分かれて子となるまでのわずかに数十時間にすぎぬ。

さてかようなものを

捕えて、これは死ぬ生物であるとか、死なぬ生物であるとか

論ずるのは

畢竟言葉のたわむれで、その

原因は人間の言葉の

不十分なことに

存する。元来、人間の言葉は

日常の生活の用を

弁ずるためにできたもので、世が進み

経験が

増すにしたごうて

次第に

発達し来たったが、「死」という言葉のごときも、もと人間や犬、

猫の死をいい

現わすためにできたものゆえ、これと

異なった死にようをする生物にはそのままには当てはまらぬ。世の中には死なぬ生物があるといえば、

素人には

不思議に聞こえ、したがって世の注意を引いて

評判が高くなるが、

実際を見るとただ死にようが

違うというだけである。

従来の

不完全な言葉を用いて、生物を死ぬものと死なぬものとに分かち、「アメーバ」のごときものを、そのいずれに

属するかと

議論することは、ほとんど時間を

浪費するにすぎぬかとも思われるが、およそ

生殖によって

個体の数の

増加し行く生物ならば、

各個体には

必ず

生存に一定の

期限があって、同一の

個体が

無限に

生存するというごときことのないのはたしかである。

前に

述べたとおり、生物の

生涯は食うて

産んで死ぬという

三箇条に

約めてみることができるが、これだけはまずすべての生物に通じたことで、生物

以外には見られぬ。食わぬ生物、

産まぬ生物、死なぬ生物など、一見しては

例外のごとくに思われるものがないでもないが、これらもよく調べて見ると、けっして真に食わず

産まず死なぬわけではなく、ただ親がたくさんに食うておいてくれたゆえに、子は食うに

及ばぬとか、姉が

余分に

産んでくれるゆえに、妹は

産むに

及ばぬとかいうごとき分業の

結果にすぎぬ。また死ぬ死なぬは、

単に言葉の

争いで、

個体の

生存に一定の

期限のあることは、死なぬと

称せられる生物でも他に

比して少しも

変わりはない。されば、生物とは何かという問いに対しては、

森羅万象の中で食うて

産んで死ぬものをかく名づけると答えてたいてい

差支えはなかろう。

しからばいわゆる

無生物にはこれに

類することは全くないかというと、その返答は少々

困難である。

普通の石や金が食いもせず

産みもせぬことは

明瞭であるが、

鉱物の

結晶が

次第に大きくなるのは、外から

同質の分子をとって自分の身体を

増すのであるから、いくぶんか物を食うて生長するのに

似ている。また

一個の

結晶が

破れて

二片となった後に、

各片の

傷が

癒えて

二個の

完全な

結晶となる場合のごときは、

如何にも

或る

種類の

生殖法に

似ている。しかしながらこれらの

例ではいずれも

初めから

同質の分子が表面に

付著するだけで、前からあった部分は

旧のままで少しも

変化せぬゆえ、もとより生物が物を食い子を

産むのとは大いに

違う。生物が物を食うのは、自分と

違うたものを食うて自分と同じものとする。

例えば、牛に食われた草は

変じて牛の身体となり、

鯉に食われた

蚯蚓は

変じて

鯉の身体となるが、かかることは

無生物では

容易に見いだせない。それゆえちょっと考えると、この事の

有無をもって明らかに生物と

無生物との

区別ができるようであるが、よく調べて見ると、

無機化合物の中にも多少これに

類することを行なうものがあるから、

結局生物と

無生物の間には

判然たる

境は定められぬことになる。また一方

理屈から考えて見ても

判然たる

境のないのが

当然である。

元来、生物の身体は

如何なる

物質から

成っているかと

分析して見ると、植物でも動物でもみな、

炭素、

水素、

酸素、

窒素などというきわめて

普通にありふれた

元素のみからできていて、けっして生物のみにあって

無生物には見いだされぬというごとき

特殊の

成分はない。これらの

元素は水や空気や土の中にほとんど

無限に

存在するもので、これが植物に

吸われて

暫時植物の体となり、次に動物に食われて

暫時動物の体となり、動物が死ねばさらに

分解して

旧の水、空気、土に帰って

再び植物に

吸われる。されば今

仮に

炭素か

窒素かの

一分子の

行衛を追うて進むとすれば、

或る時は生物となり、

或る時は

無生物となってつねに

循環する。しこうして生物から

無生物になるときにも、

無生物から生物になるときにも、けっして

突然変化するわけではなく、

無数の細かい

階段を

経て

漸々一歩ずつ

変化するのであるから、とうていここまでが

無生物でここから先が生物であるというごとき

判然した

境のあるはずがない。これらについては次の章と

終の章とでさらに

述べるゆえ、ここには

略するが、

自然界における生物と

無生物との間にはけっして線をもって区画することのできるような明らかな

境はなく、あたかも夜が明けて昼となり、日が

暮れて夜となるごとくに

移り行くものゆえ、生命の

定義なるものを考え出そうとすると

必ず

失敗に終わる。スペンサーの

著わした『生物学の原理』という書物の中には、

哲学者流の

論法で「生活の

現象とは

内的の

関係が

外的の

関係に

絶えず

適応して行くことである」との

定義が

掲げてあるが、これは

様々に考えた

末にできあがった

定義が、生物にあてはまるほかに、空にある雲にもあてはまるので、さらに雲を

除外するように

訂正して

得たところの

最後の

定義である。その

詳しい

説明は

暗記してもおらず、またここに

掲げる

必要もないゆえ

略するが、

著者のごとき

哲学者にあらざる者から見ると、かかる

定義は

単に言葉の使い分けの

巧みなる見本として面白いのみで、真の

知識としては何の

価値もないように思われた。本書においては、生物とは何ぞやという問いに対して、生命の

定義をもって答えるごときことをせず、ただ生物は食うて

産んで死ぬという事実だけを

認めて、今よりこれについて少しく

詳細に

述べて見よう。これだけの事実は生物の

九割九分以上には

適し、

無生物の

九割九分以上には

適せぬものゆえ、いわゆる

定義なるものよりはよほど

確かである。

さて生物は

如何に食い

如何に

産み

如何に死ぬかを

述べる前に、一通り生命の起こりについて

説いておく

必要がある。すでにでき上がっている生物の生活

状態を

論ずるにあたっては、それが

初め

如何にして生じたものであっても

構わぬように思われるが、

事柄によってはその生じた起こりを考えぬと

誤りにおちいりやすいこともあり、

特に死について

論ずる場合のごときは、けっして生の

起源を

度外視するわけにはゆかぬ。しこうして生命の起こりという中には

種々の問題が

含まれてある。

例えば今、目の前にある生物の

各個体は

如何にして起こったかという問題もあれば、その生物

個体の

属する

種族は

如何にして起こったかという問題もあり、さらにさかのぼれば、いったい地球上の生物は

最初如何にして生じたかという問題も

解かねばならぬ。また生物の身体を

成せる生きた

物質は日々取り入れる食物が

変じて生ずるほかに

途はないが、死んだ食物が

如何に

変化して生きた

組織となるか、

熱や運動は

原因なしにはけっして生ぜぬものであるが、生物の日々

現わす運動や

熱はそもそもどこにその

原因があるかというような問題も

自然に生ずる。これらはいずれもなかなかの大問題であるが、その中には今日の

知識をもってやや

確かな

解決のできるものと、ほとんど何の返答もできぬほどの

困難なものとがある。

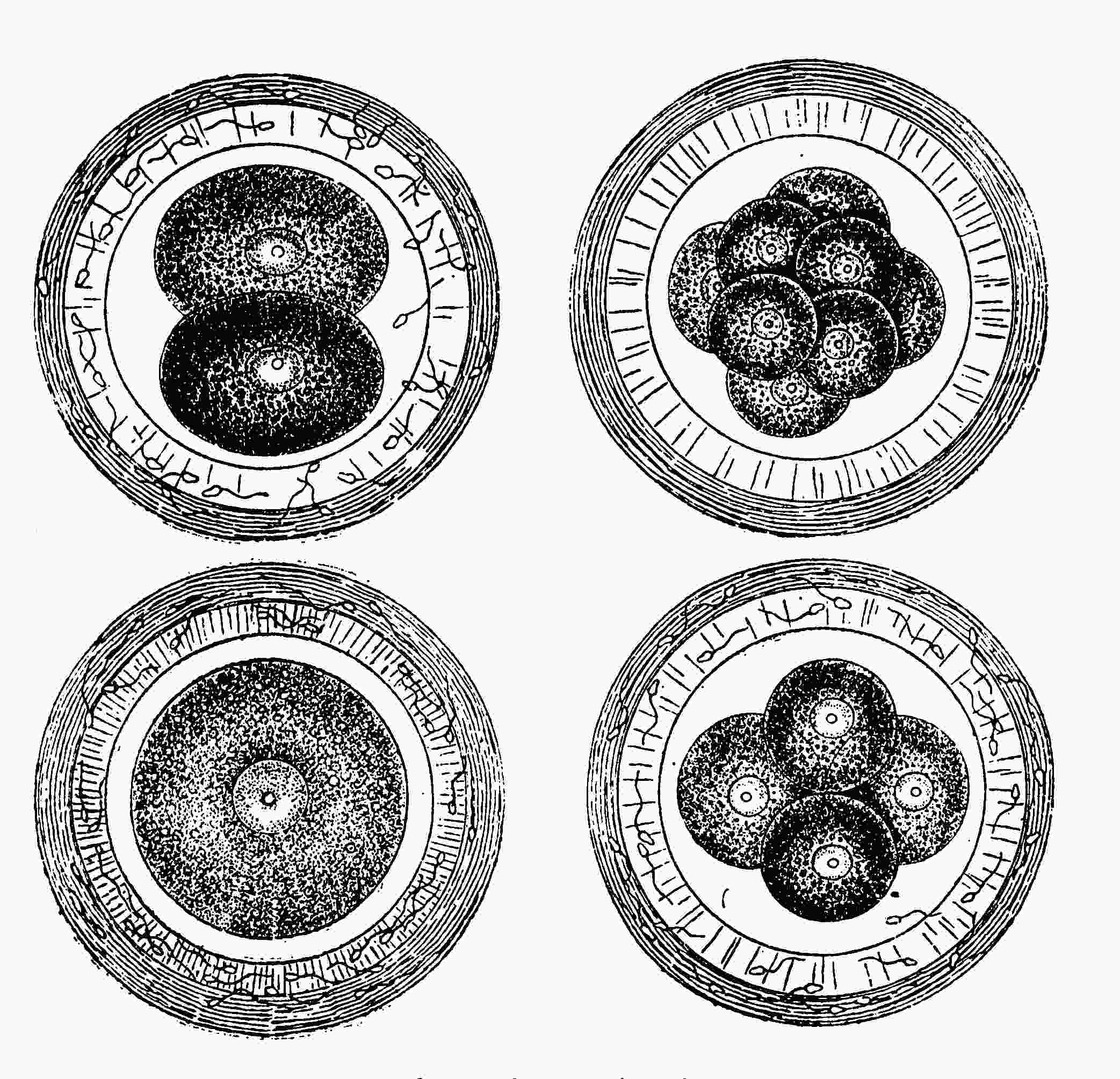

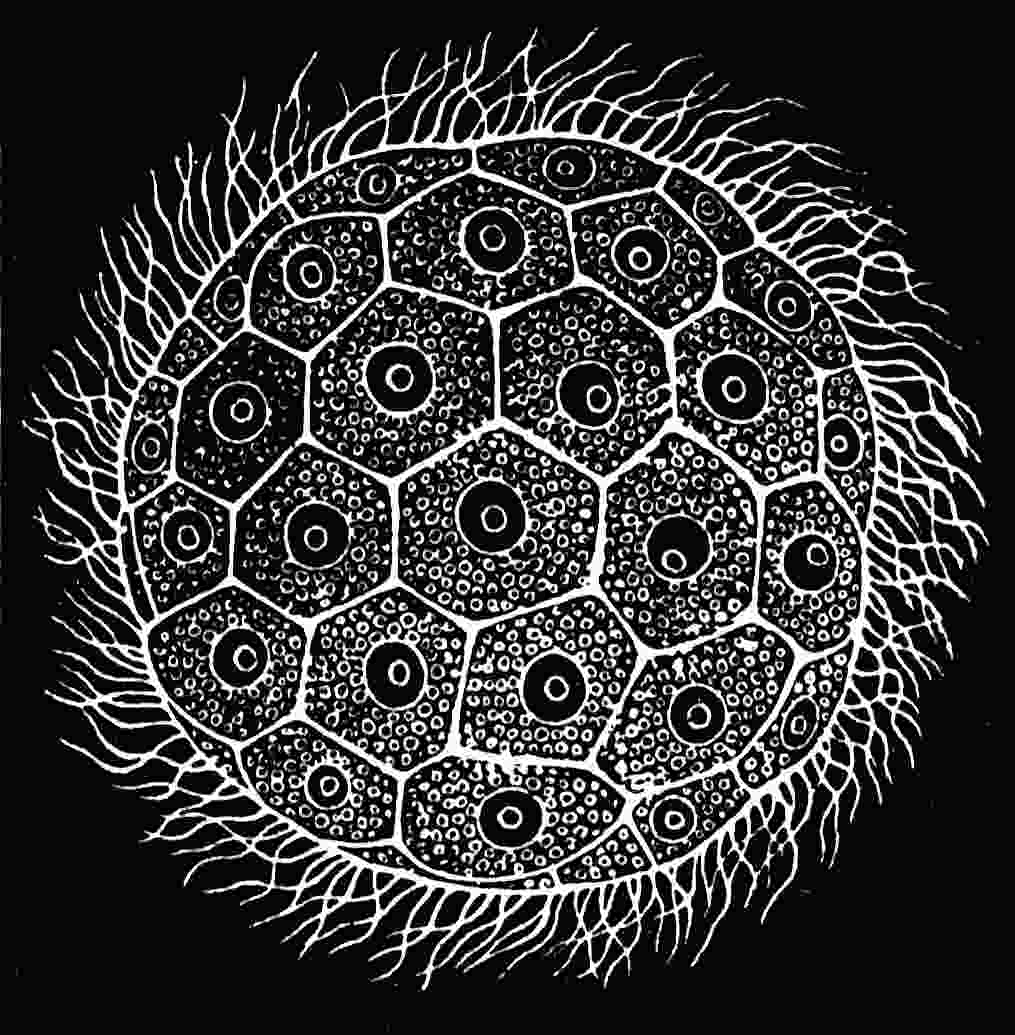

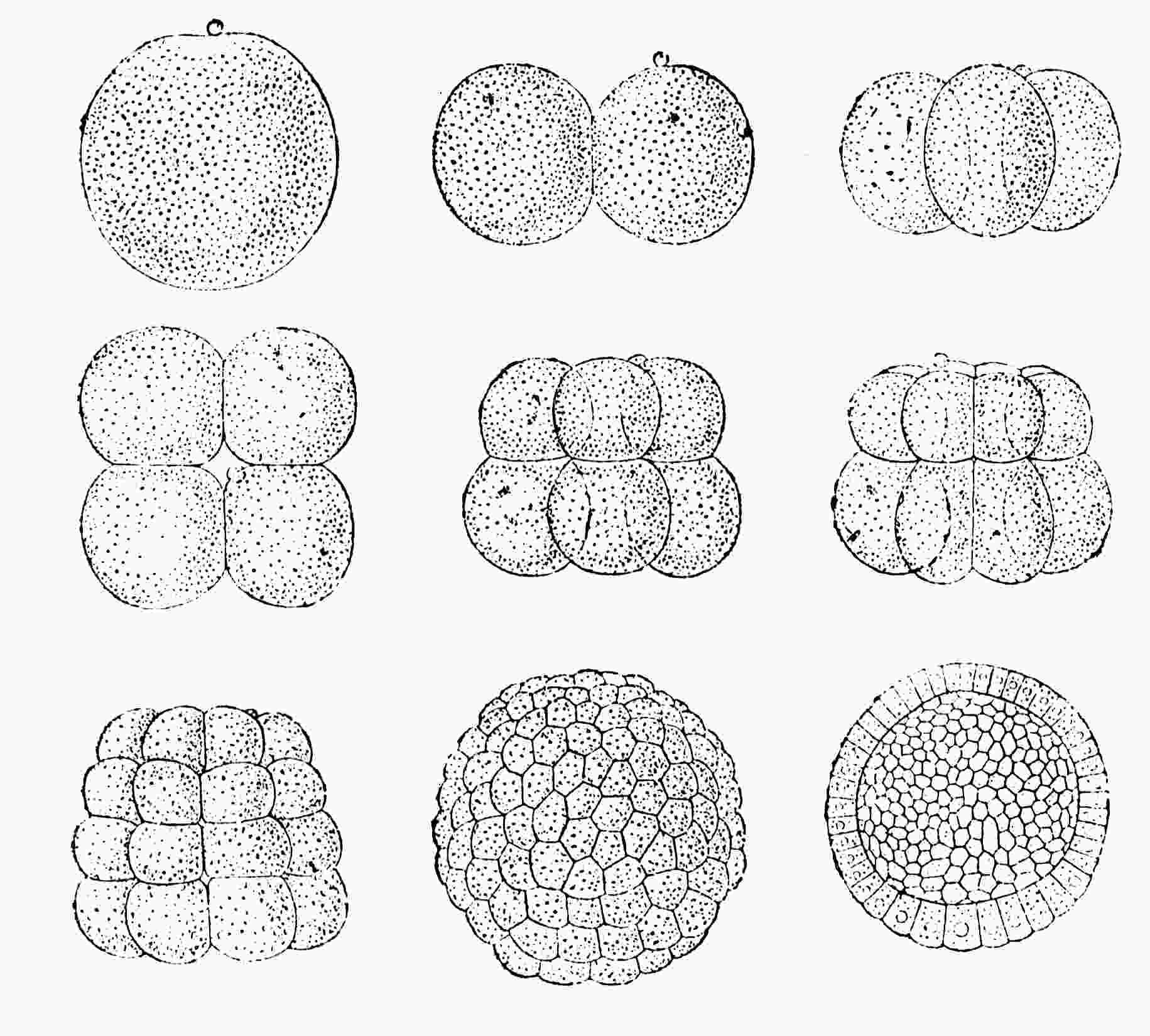

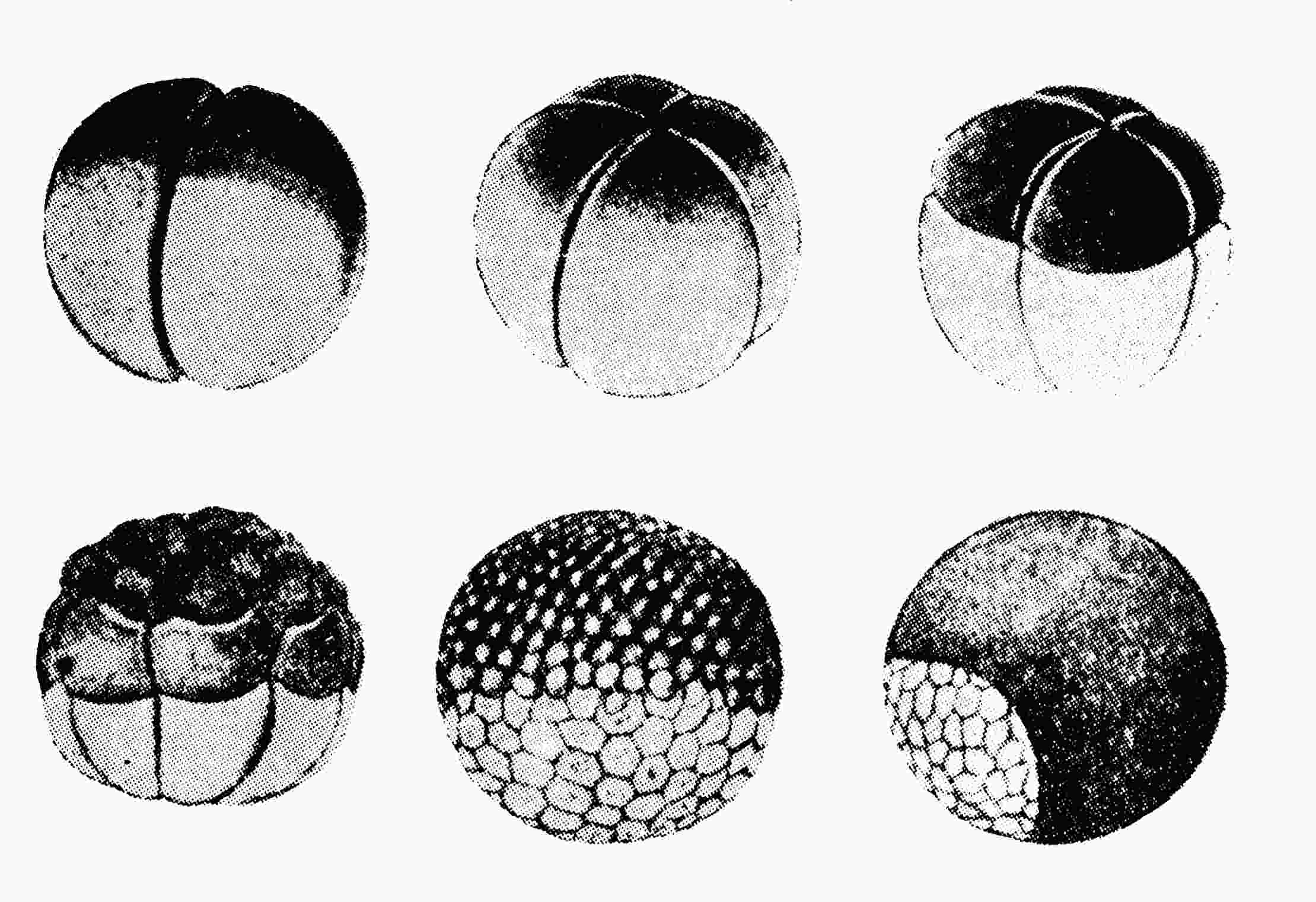

例えば生物の

各個体は

如何にして起こったかというのは発生学上の問題で、これはすでに研究も進んでいるゆえ大体においては

誤りのない答えをすることができよう。また、生物の

各種族は

如何にして起こったかということは生物

進化論の

説くところで、今日においても

詳細の点に

関してはなお学者間に

議論はあるが、

大要だけはすでに

確定したものと見なして

差支えはなかろう。これに反して、地球上には

初め

如何にして生物が生じたかという問題は

実験で

証明することもできず、

遺物から

推察するわけにもゆかず、ただ

想像によるのほかはないゆえ、これまでずいぶん

出放題と思われるような

仮説さえも

真面目に

唱えられたことがあり、今日といえどもいまだ

確かな返答をすることはできぬ。次に生物の体内における

物質の

変遷や力の

転換はいわゆる生物化学および生物物理学の研究するところで、近来はそのための

専門雑誌もでき、

報告の数から見るとすこぶる

目醒しい進歩をした。

一昨々年の秋、

英国理学

奨励会の

席上でシェーフェルという生理学者が生命の起こりについて

演説したのも、生物化学の進歩に

基づいたことであったが、この

演説はロイターから世界

各国へ

電報で知らせたゆえ、「生命

人造論」などという勝手な見出しで新聞紙に

掲げられ、わが国でも一時

評判になった。いまだ

解からぬほうを見ると、実になお

前途遼遠の感があるが、今日までの研究の

結果、一歩ずつこの問題の

解決の方向に進み来たったことは

疑いない。本章においては、

以上の

諸問題について

極めて

簡単に

述べて、

各種生物の生活

状態を

論ずる

前置きとしておく。

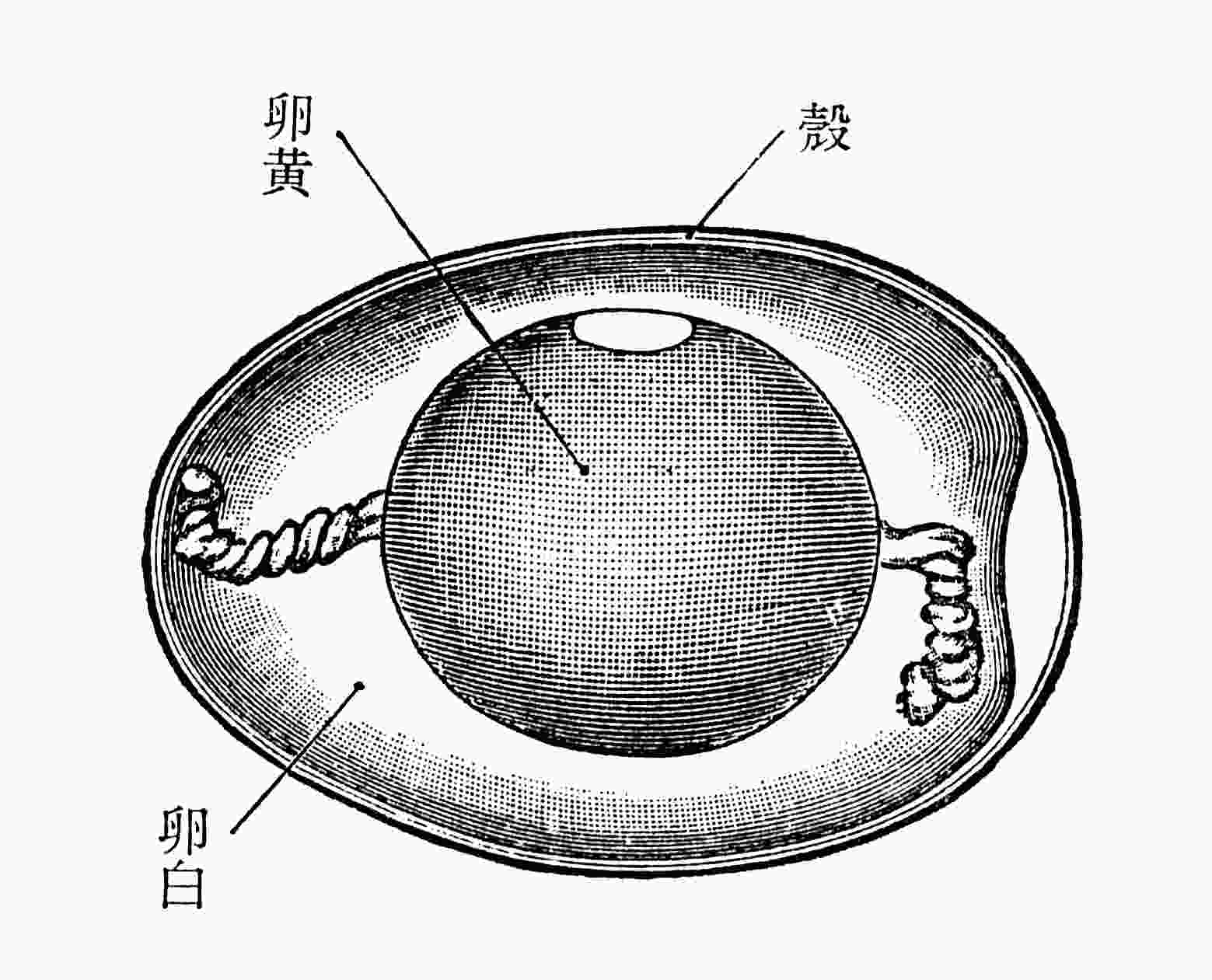

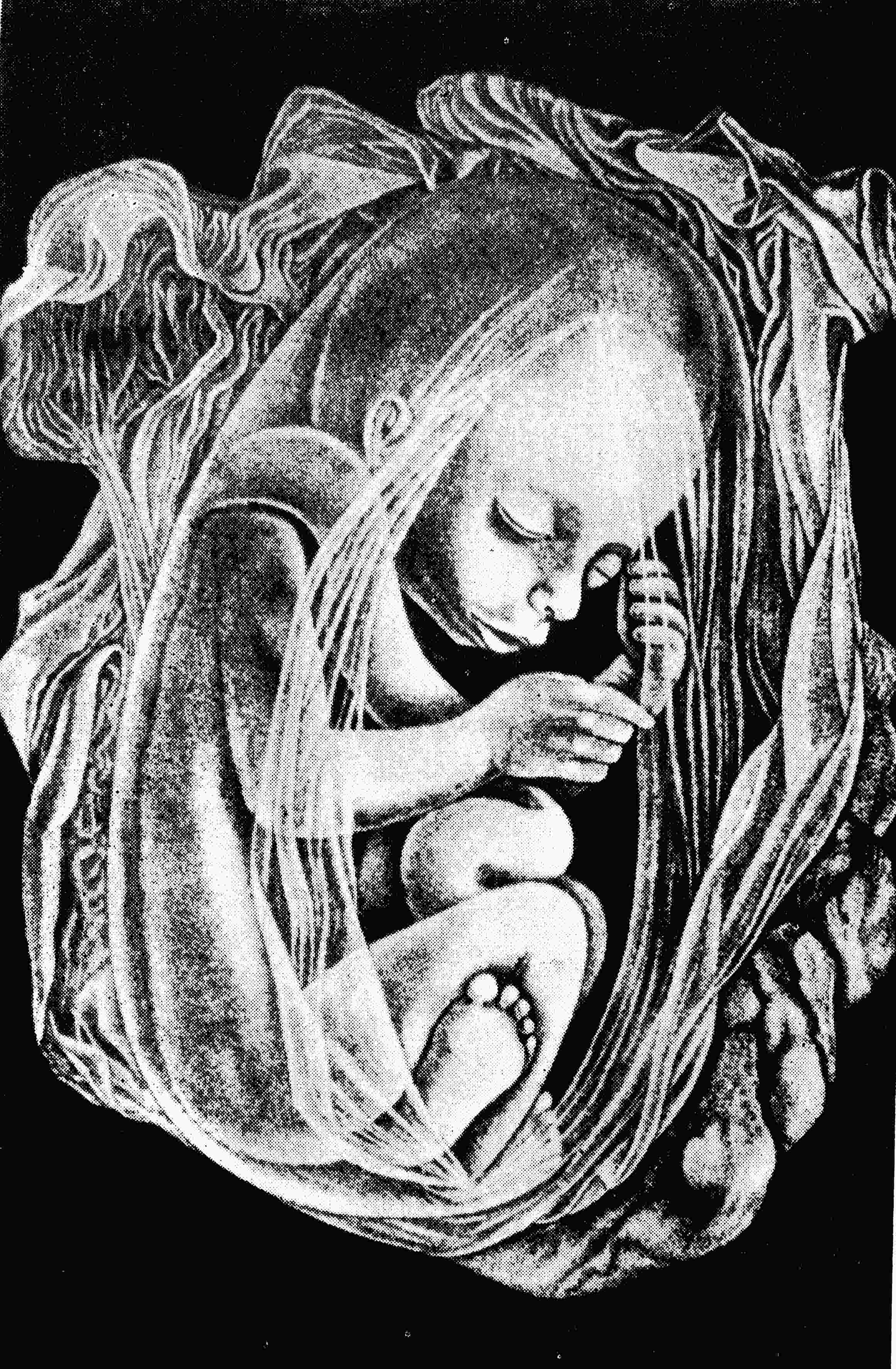

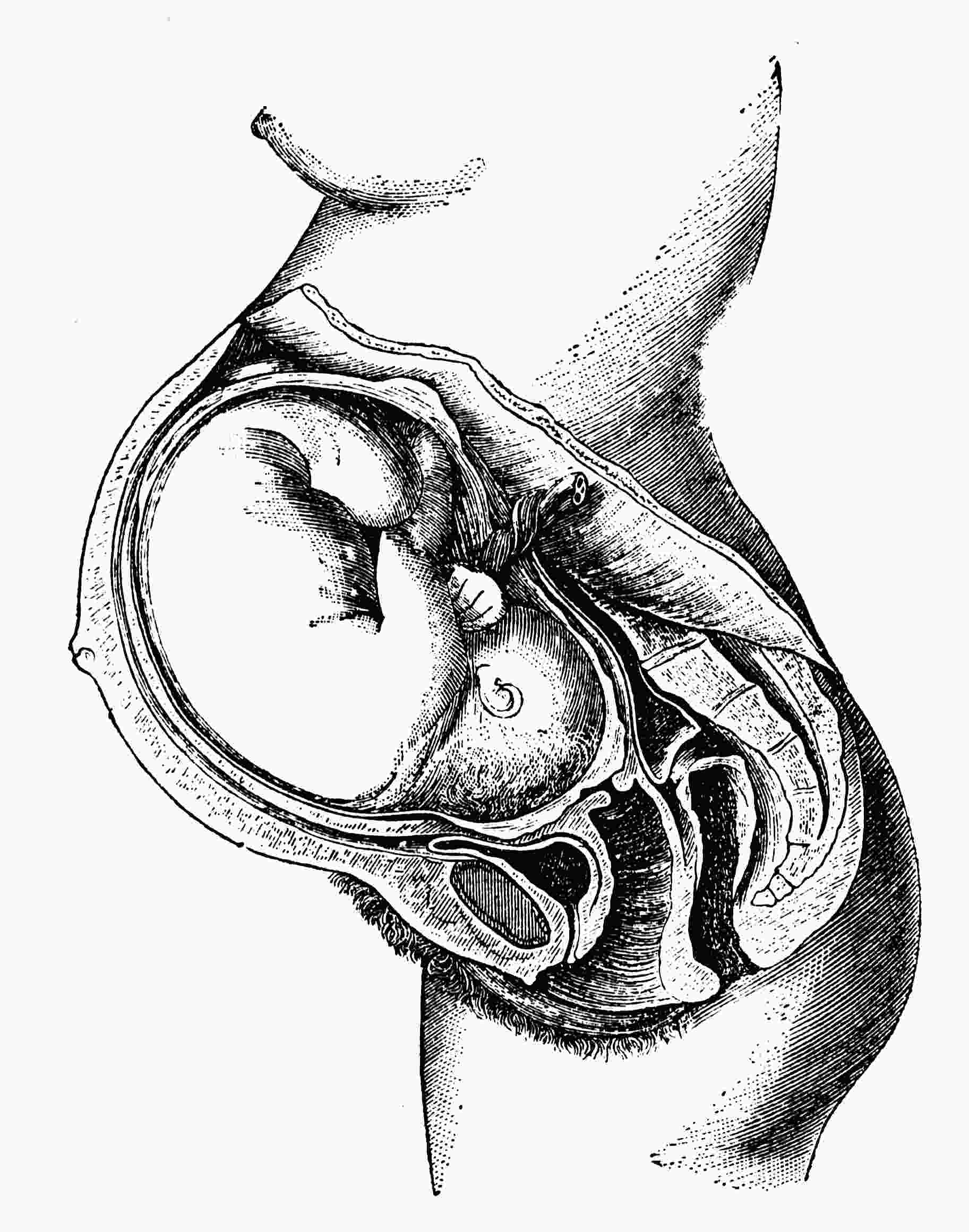

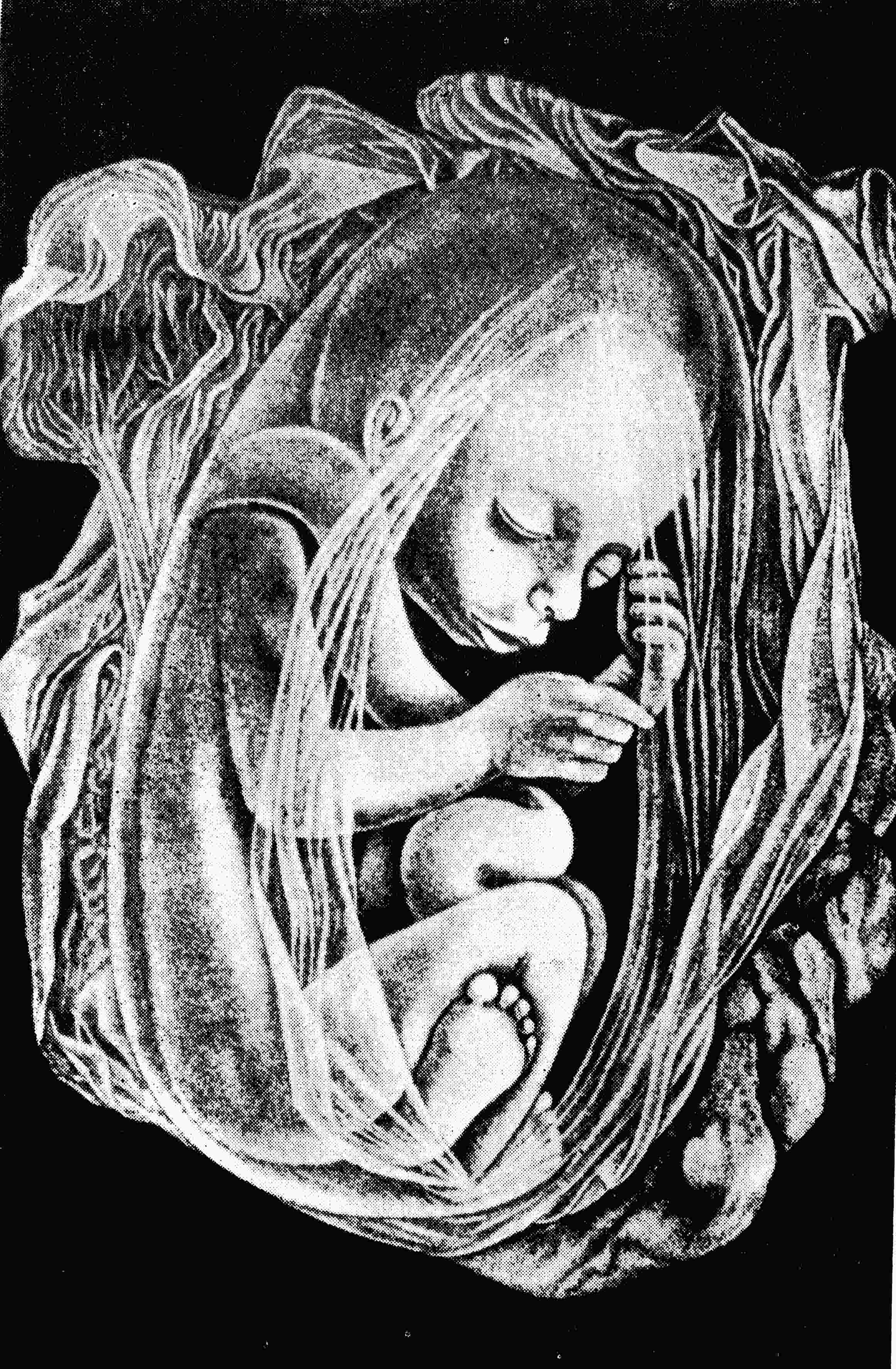

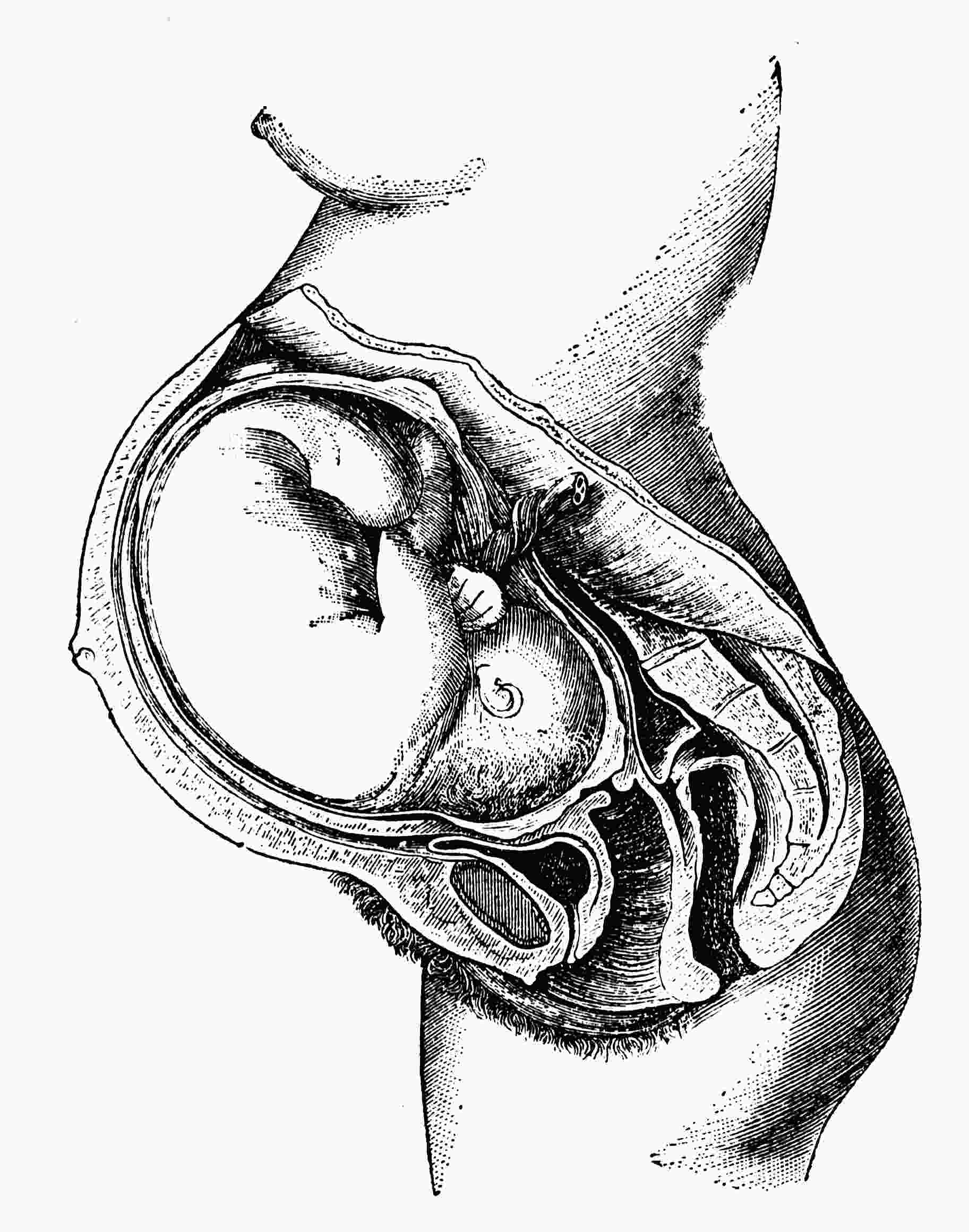

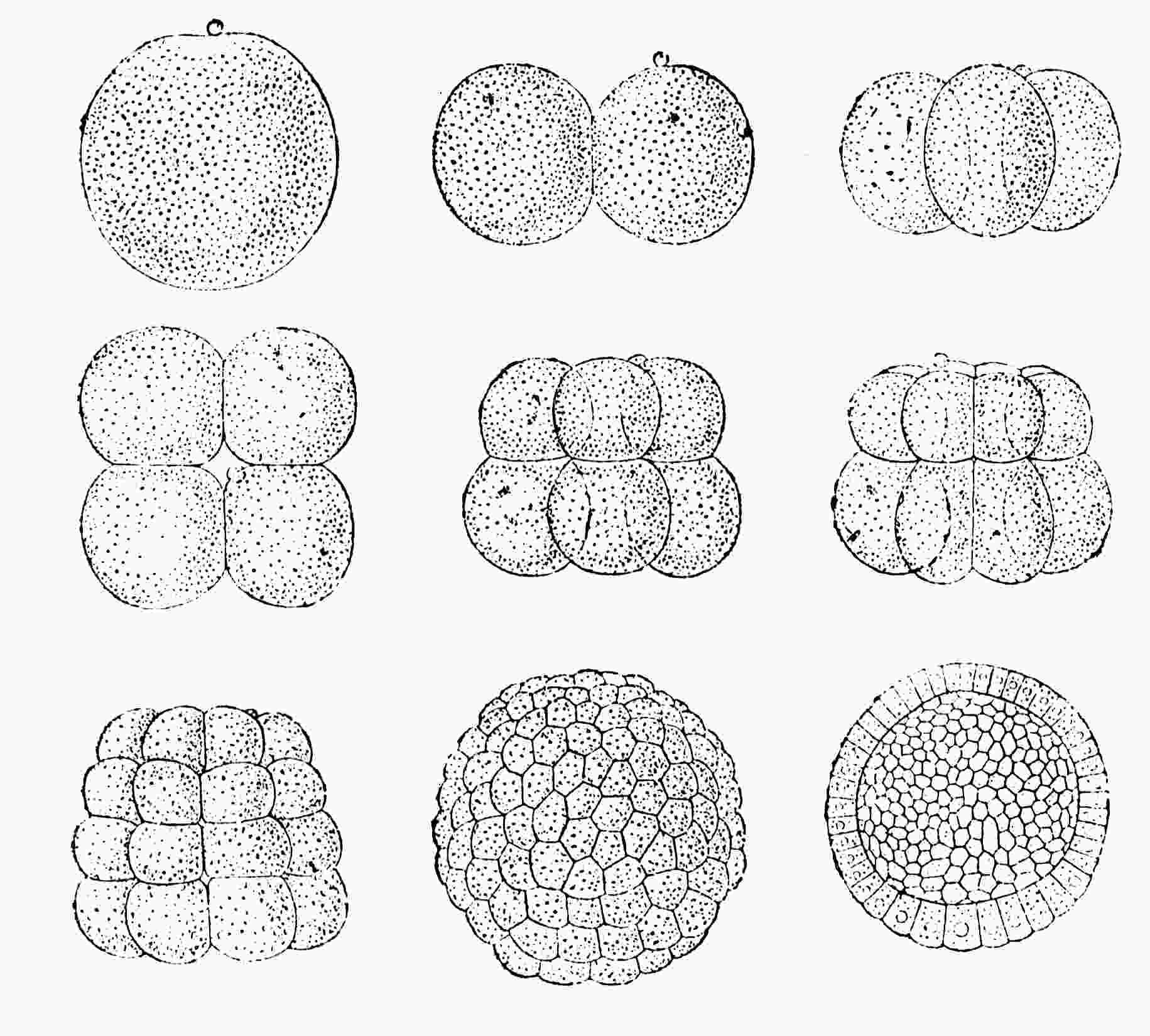

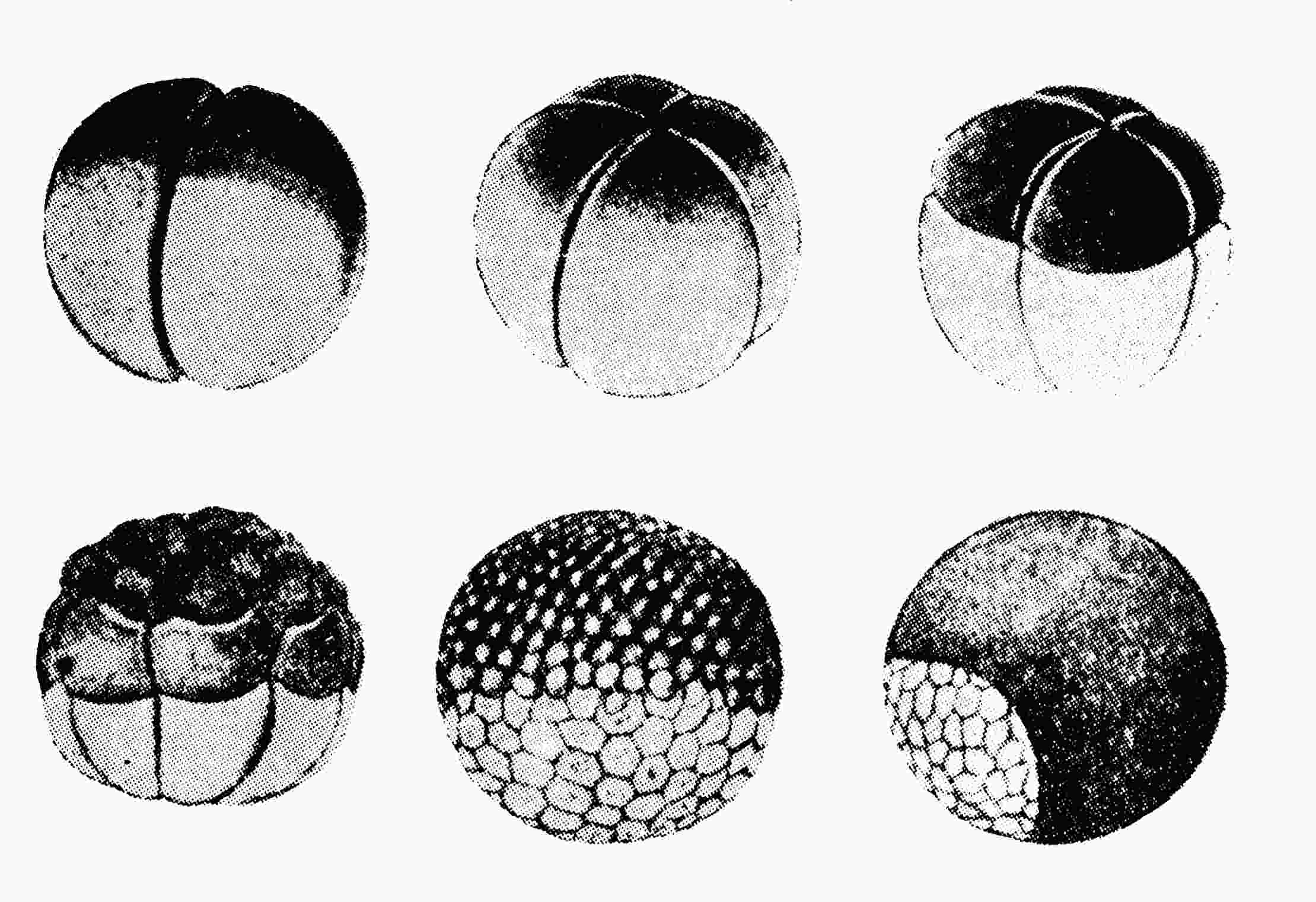

一人ずつの人間、

一匹ずつの犬や

猫が、

如何にして生じたかという問いは、前に

掲げた問題の中では一番答えやすいものである。すなわちまず親があり、親の

生殖の

働きによって新たに生じたものであると答えることができる。犬、

猫のごとく

胎生するもの、

鶏、

家鴨のごとく

卵生するものの

区別はあるが、

常に人の

見慣れている高等動物では、子が

必ず親から生まれることはいずれの場合にも

極めて

明瞭である。しかし少しく下等の動物になると、

卵や

幼虫がすこぶる小さいために

容易に見えず、その

結果としてどの子がどの親から生まれたか少しもわからぬことが

珍しくない。昔の

草本の書物を見ると、生物の生ずるには

胎生、

卵生、

化生、

湿生の四とおりのでき方があると書いてあるが、

胎生と

卵生とは

別に

説明にもおよばぬとして、

化生とは

如何なることかというと、これは

無生物もしくは

他種の生物から

突然変化して生ずるのであって、

腐草化して

螢となるとか、

雀海中に入って

蛤となるとかいうのがその

例である。山の

芋が

鰻になるとか

鰌が「いもり」になるとか「けら」が「よもぎ」になるとかいうごとき

伝説は、どこの国にもあって

一般に

信ぜられていた。また

湿生というのはなんらの

種もなしに、ただ

湿気のある所に

自然に生ずるので、

俗話で「

湧く」というのがすなわちそれである。

例えば古い肉に

蛆が

湧いたとか、新しい

掘に

鰻が

湧いたとか、

腹の中に

蛔虫が

湧いたとかいう

類が、みなこれに

属する。さてかような

化生とか

湿生とかによって、生物のできることは

実際にあるものであろうか。

実物について

実際に調べて見ると、昔から

化生とか

湿生とかとなえ来たったものはことごとく

観察の

誤りで、

無生物からある

種類の生物が

突然生じたり、

甲種の生物が

突然変じて

乙種の生物となったりすることはけっしてない。

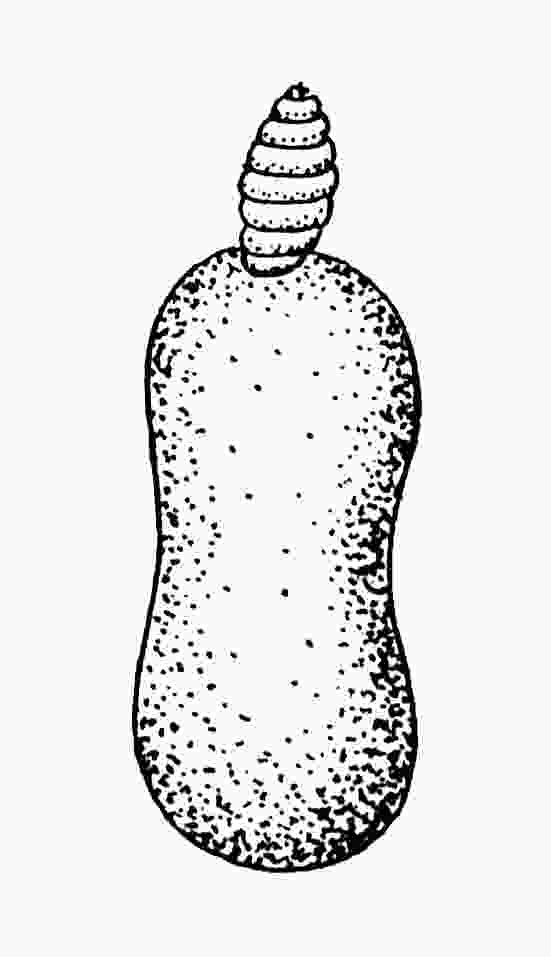

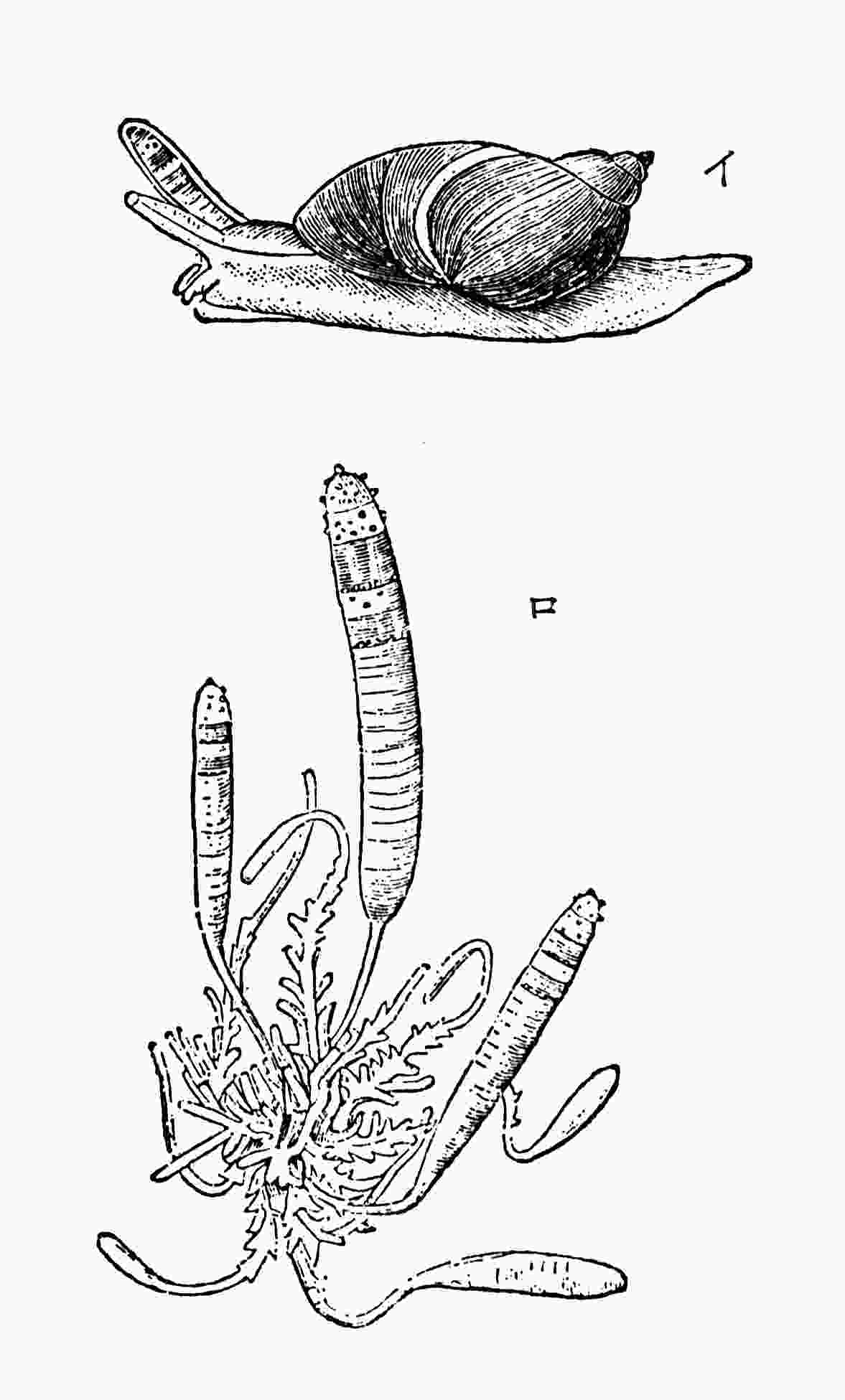

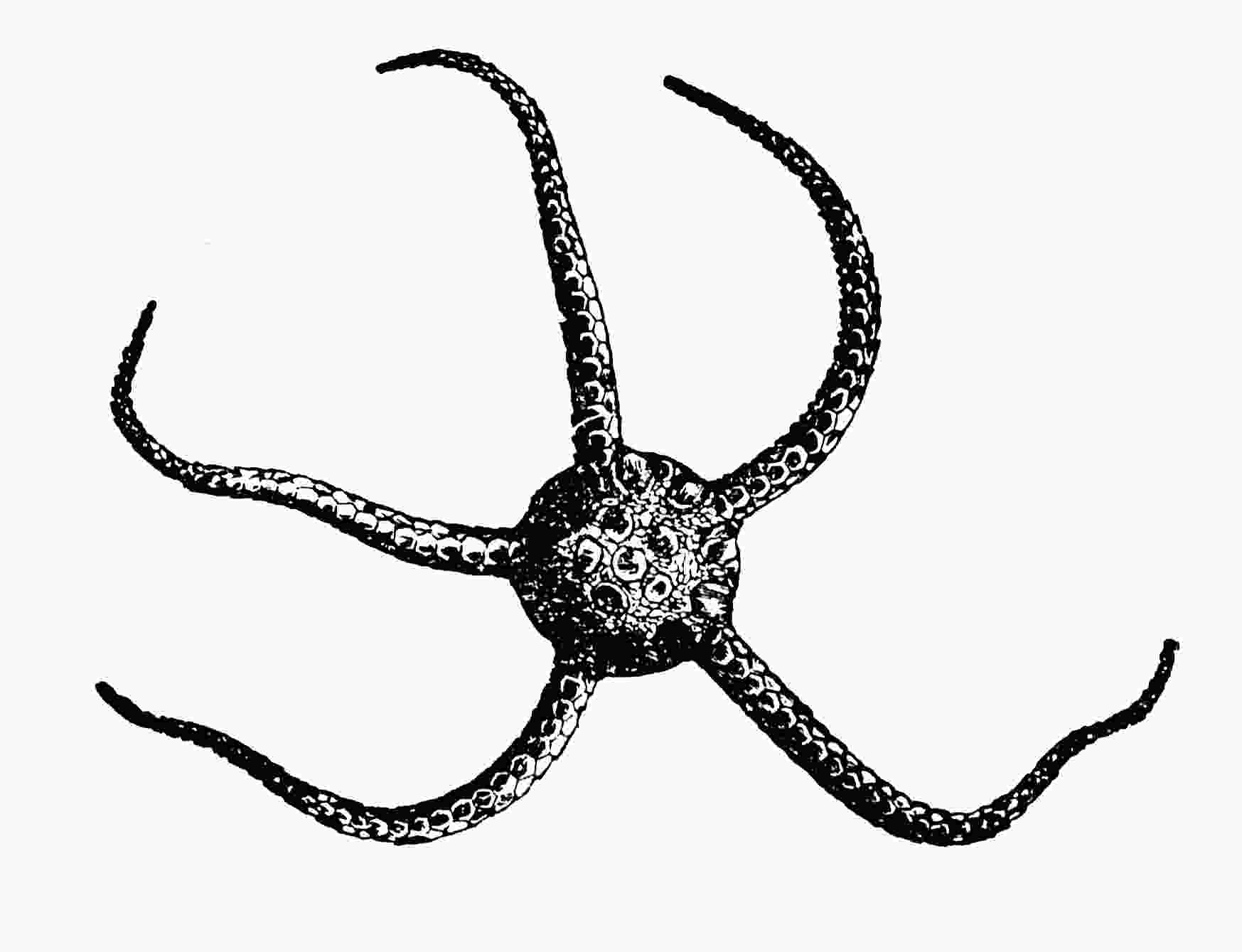

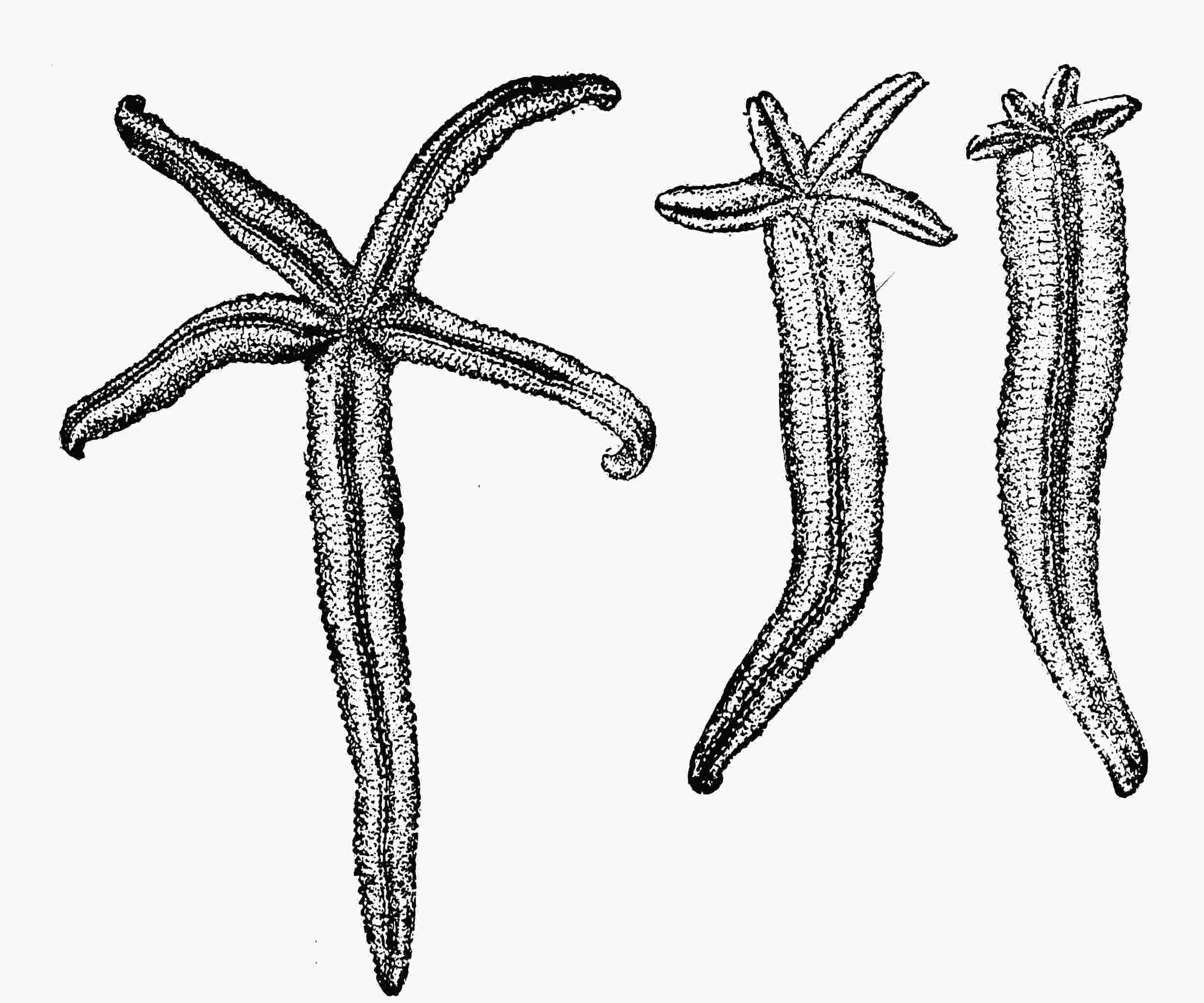

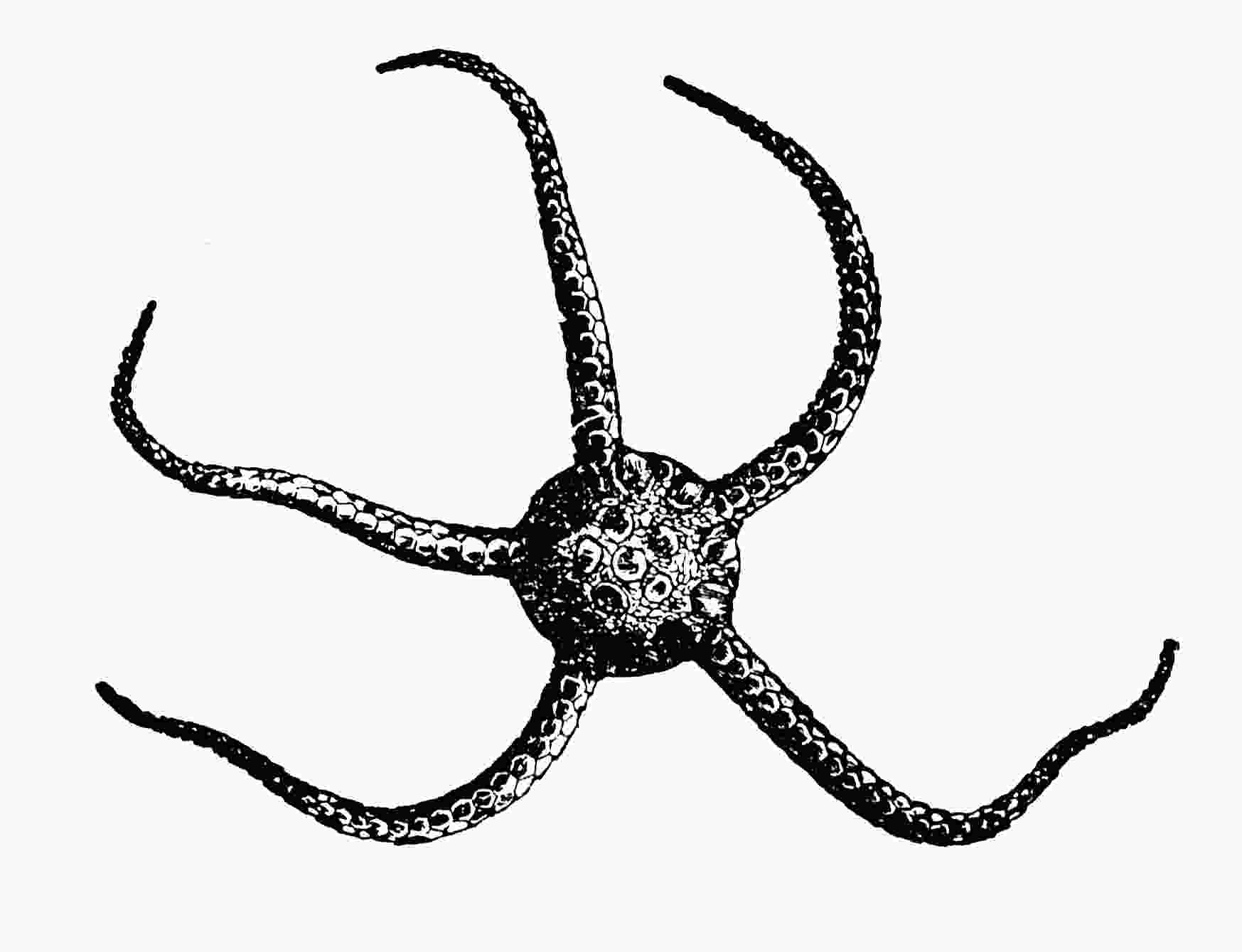

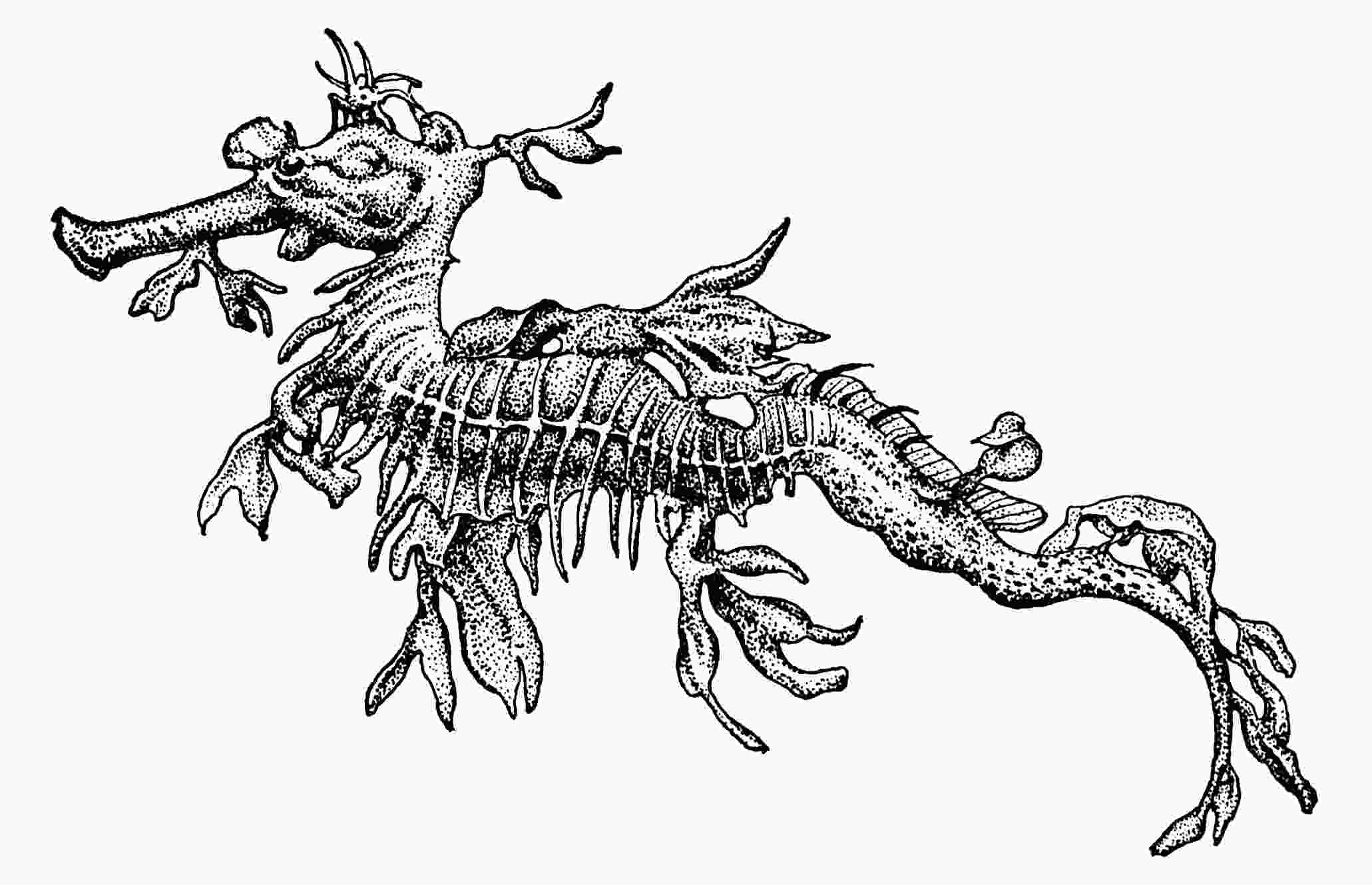

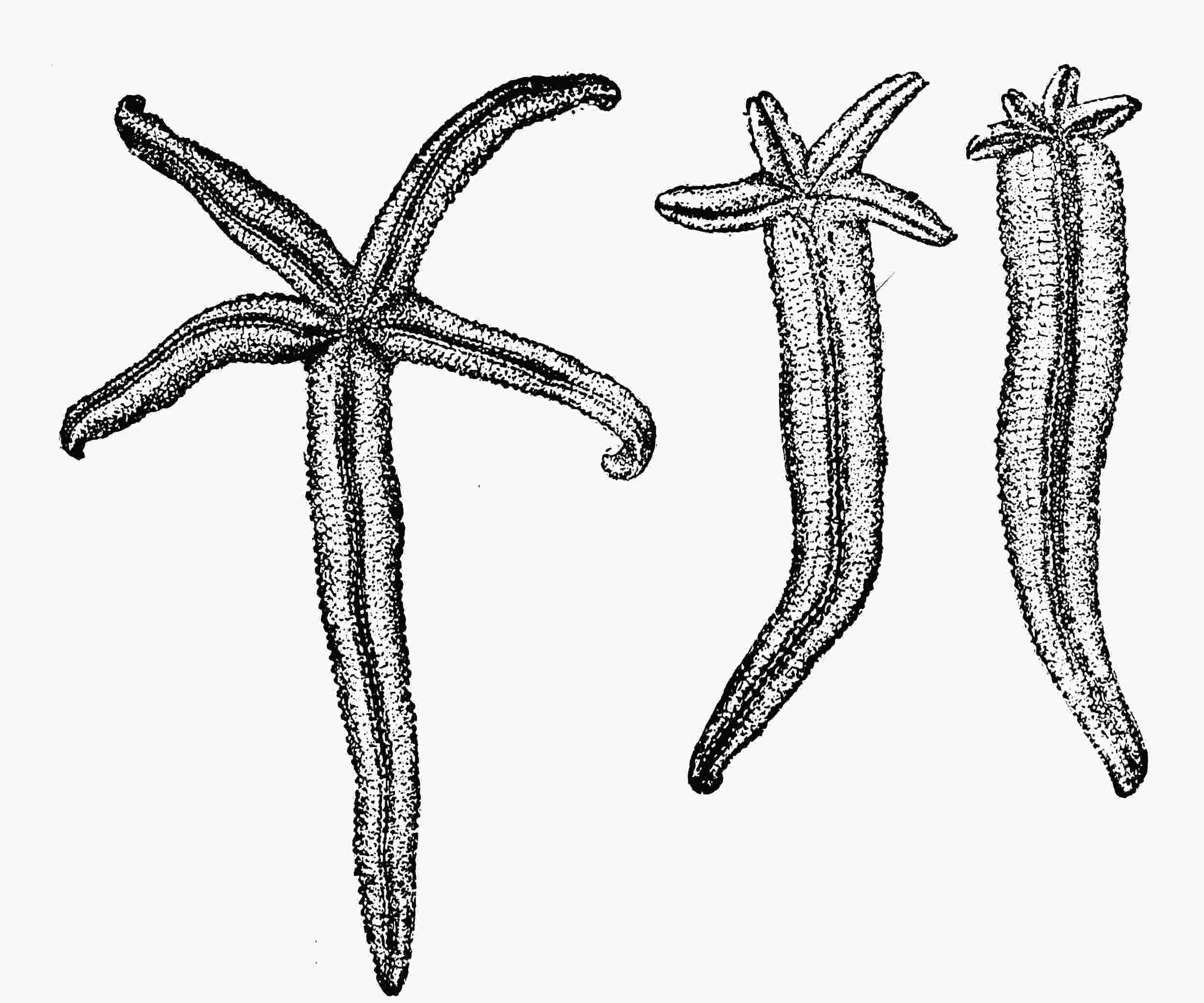

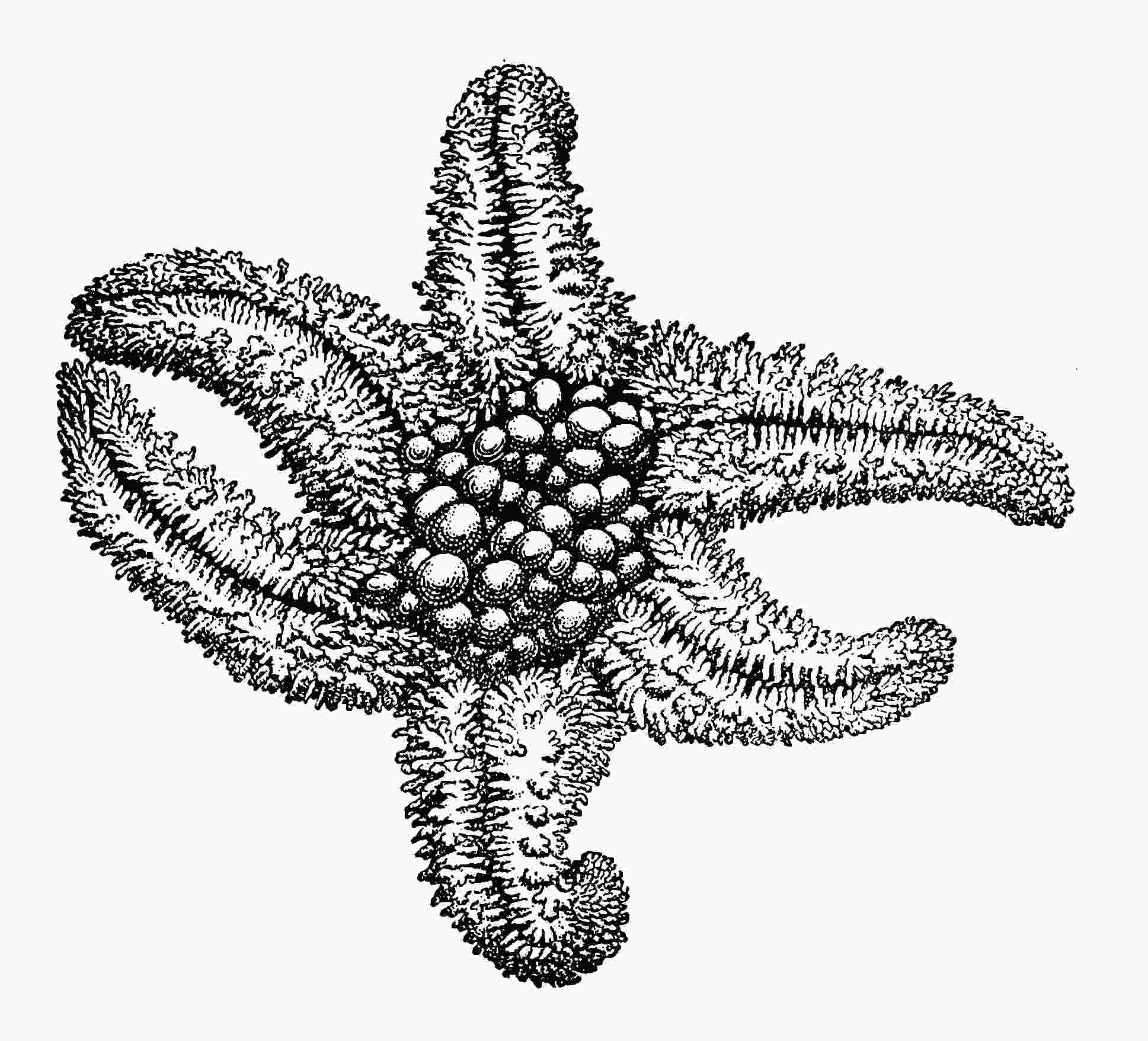

ひとで

ひとで

海岸地方では

漁夫がしきりに「ひとで」が貝を

産むと

主張することがあるが、その理由を聞いて見ると、ただ「ひとで」の

腹の中にはいつでも

必ず小さな貝があるというにすぎぬ。「ひとで」は主として貝を食うもので、小さな貝ならばこれを

丸呑みにするゆえ、その

腹の中に

貝殻のあることはもとより

当然であるが、

漁夫はそのようなことにはかまわず

相変らず「ひとで」は貝を

産むものと思い

込んでいる。田の

籾が小

蝦になるという地方もあるがこれも同様な

誤りである。また

針金虫といって長さ

二尺(注:60cm)

以上にもなる

実際針金のようにきわめて細長い虫があるが、これを馬の

尾の長い毛が水中に落ちて

変じたものと

信じているところがある。おそらく細さと長さとから考えて、馬の

尾の毛よりほかにこれに

似た物はないと定めてかく

信ずるのであろうが、この虫の

幼虫は「かまきり」の

腹の中に

寄生している細長い虫で、

子供らは「

元結」と名づけてよく知っている。

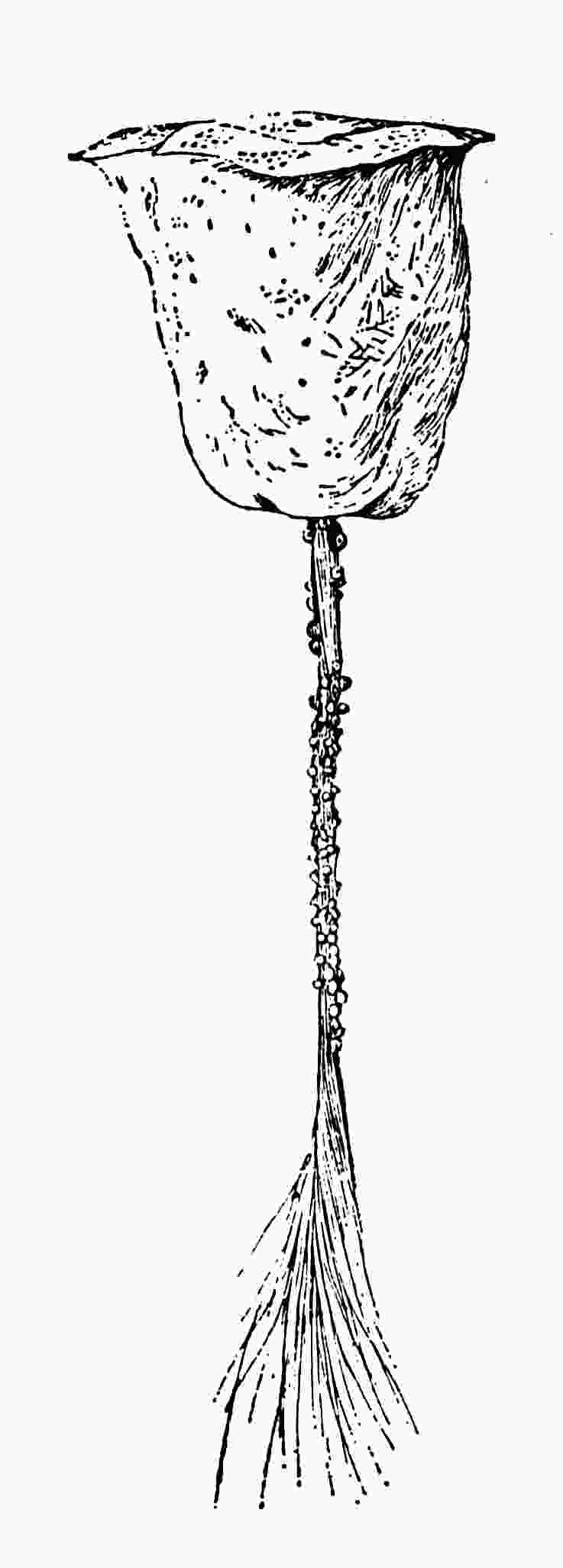

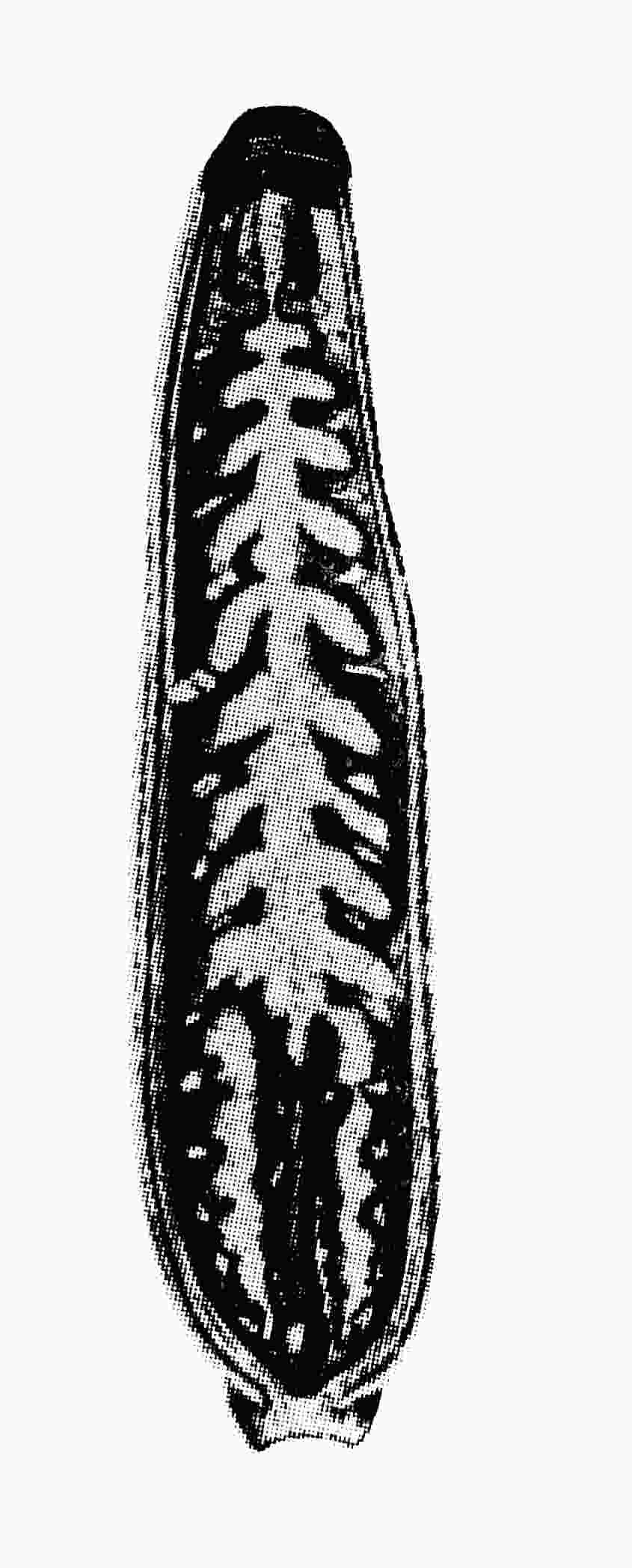

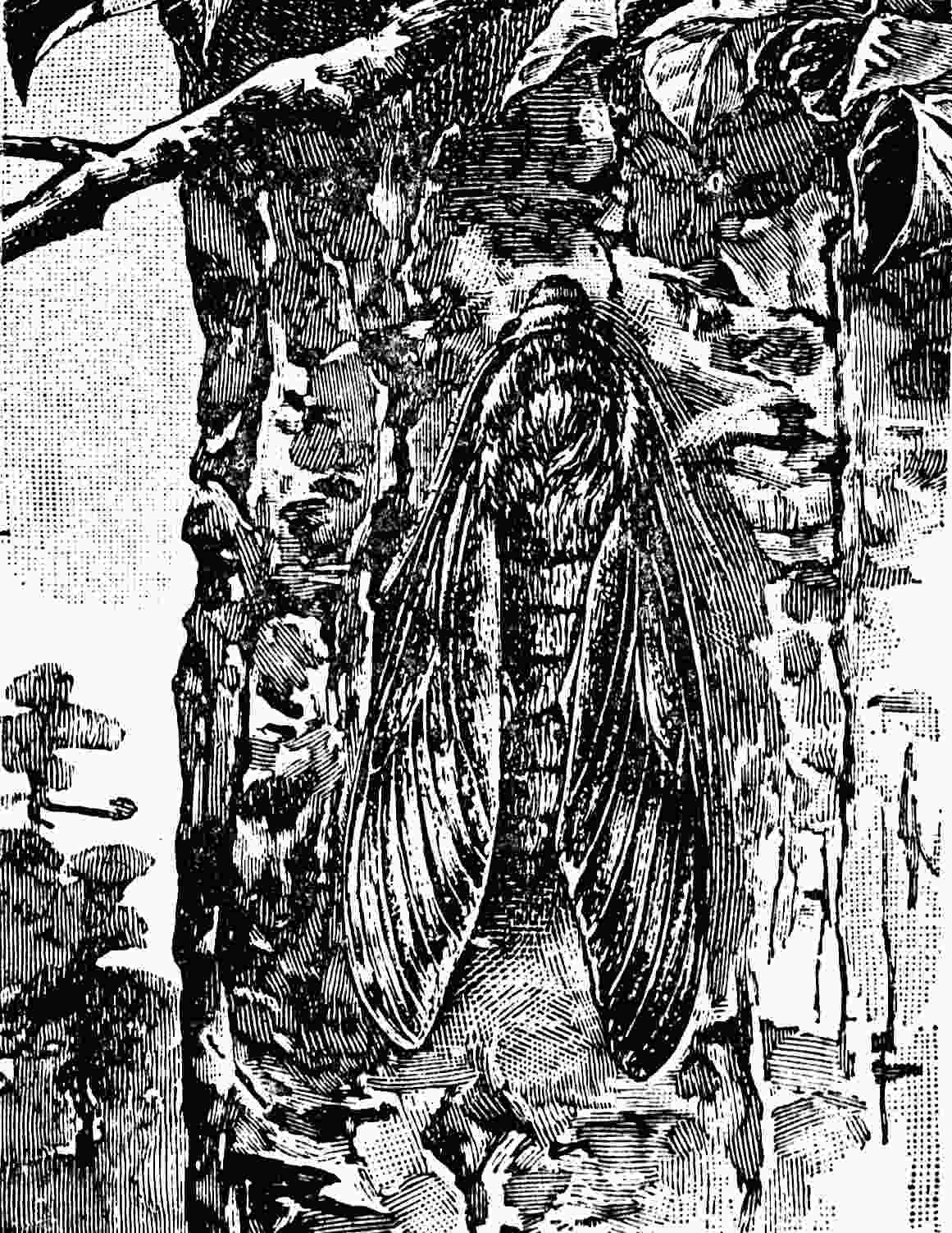

冬虫夏草

田圃

冬虫夏草

田圃道などを

散歩するとしばしば

昆虫が植物に

変じかかったかと思われるものを見つけることがある。これは

冬虫夏草といって、昔の書物には冬は虫になり夏は草になるなどと書いてあるが、実は「けら」、「いなご」、「せみ」などの身体に

菌が

付着し、虫の体から

汁を

吸うて

成長して

幹を

延ばしたものにすぎぬ。「いもり」は

鰌から

変じて生ずるという地方があるが、これはおそらく「いもり」の

幼児が

極めて

鰌の子に

似ているところから起こった

誤りであろう。かくのごとく、

従来化生と思われたものはていねいに調べて見るとことごとく

観察の

誤りであって、

甲種の生物が

突然変じて

乙種の生物を生ずるという

確かな

例は今日のところでは一つもない。

また

湿生というほうもこれと同様で、

如何に

湿っていても今まで何もなかった所へ親なしに子だけが

偶然生ずるというごときことはけっしてない。古い肉に

蛆が生ずるのは

蠅が

飛んで来て

卵を

産み

付けるからであって、もし肉を目のこまかい

網で

覆うておいたならば、いつまでたっても決して

蛆は生ぜぬ。

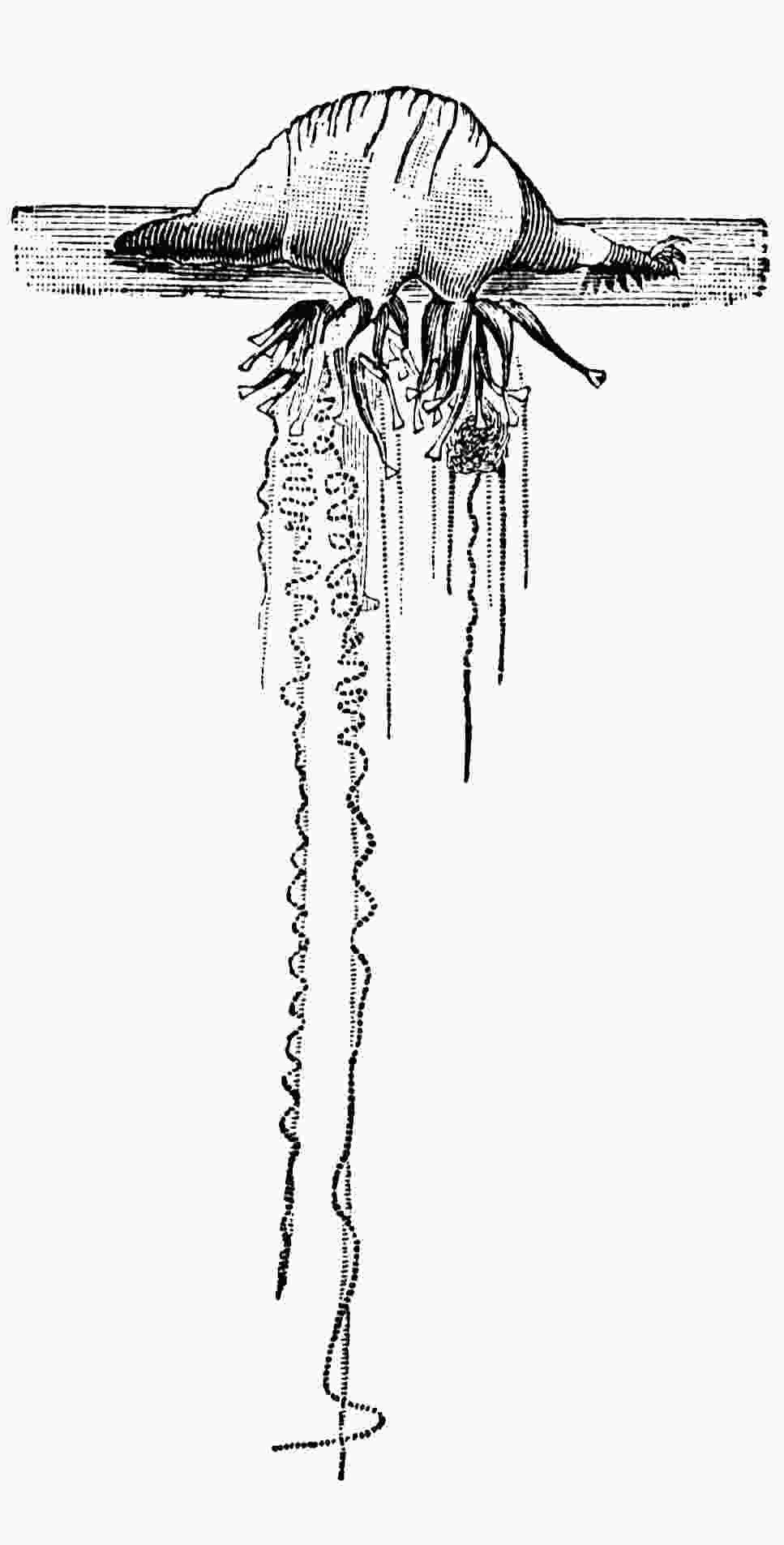

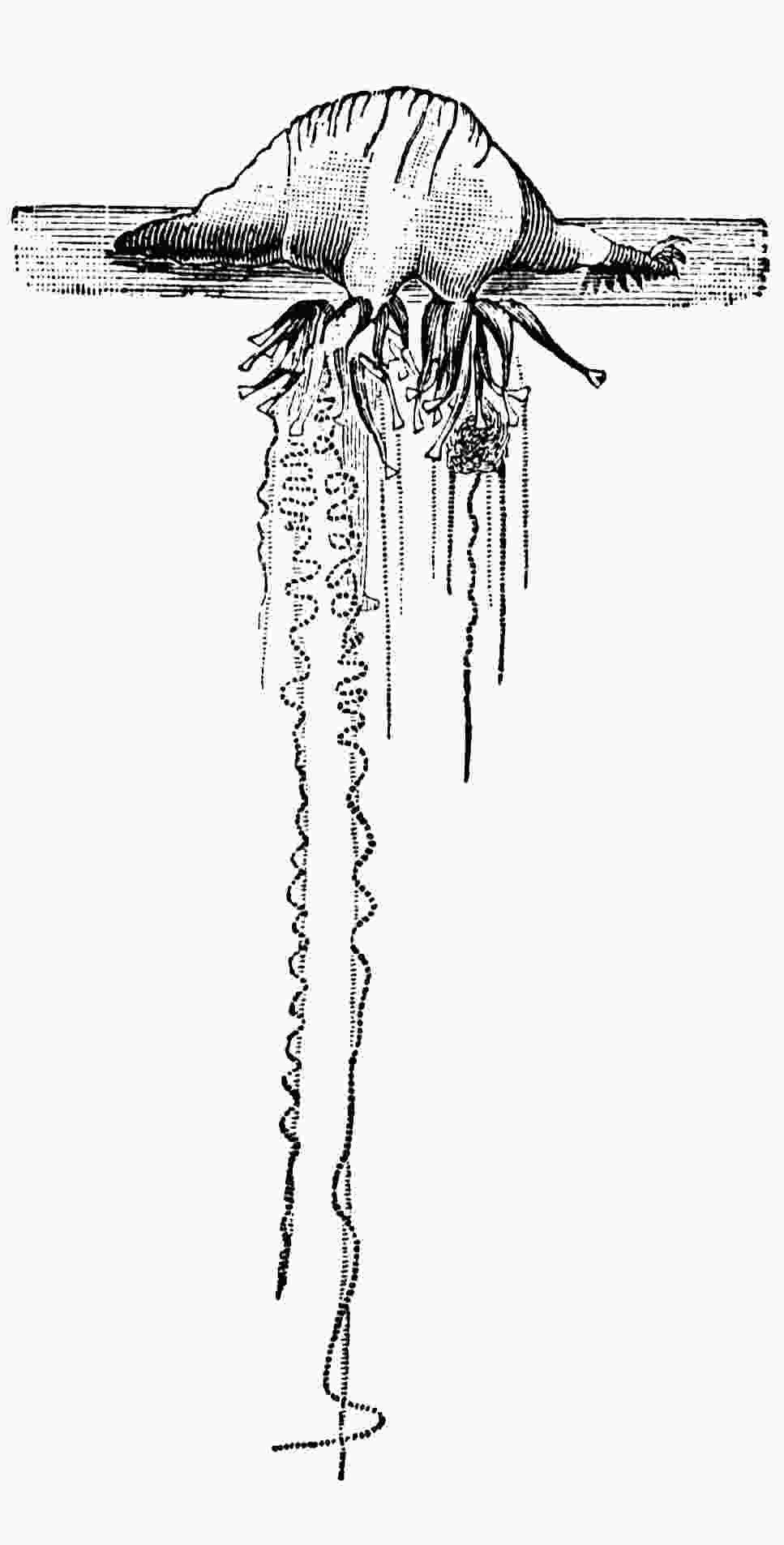

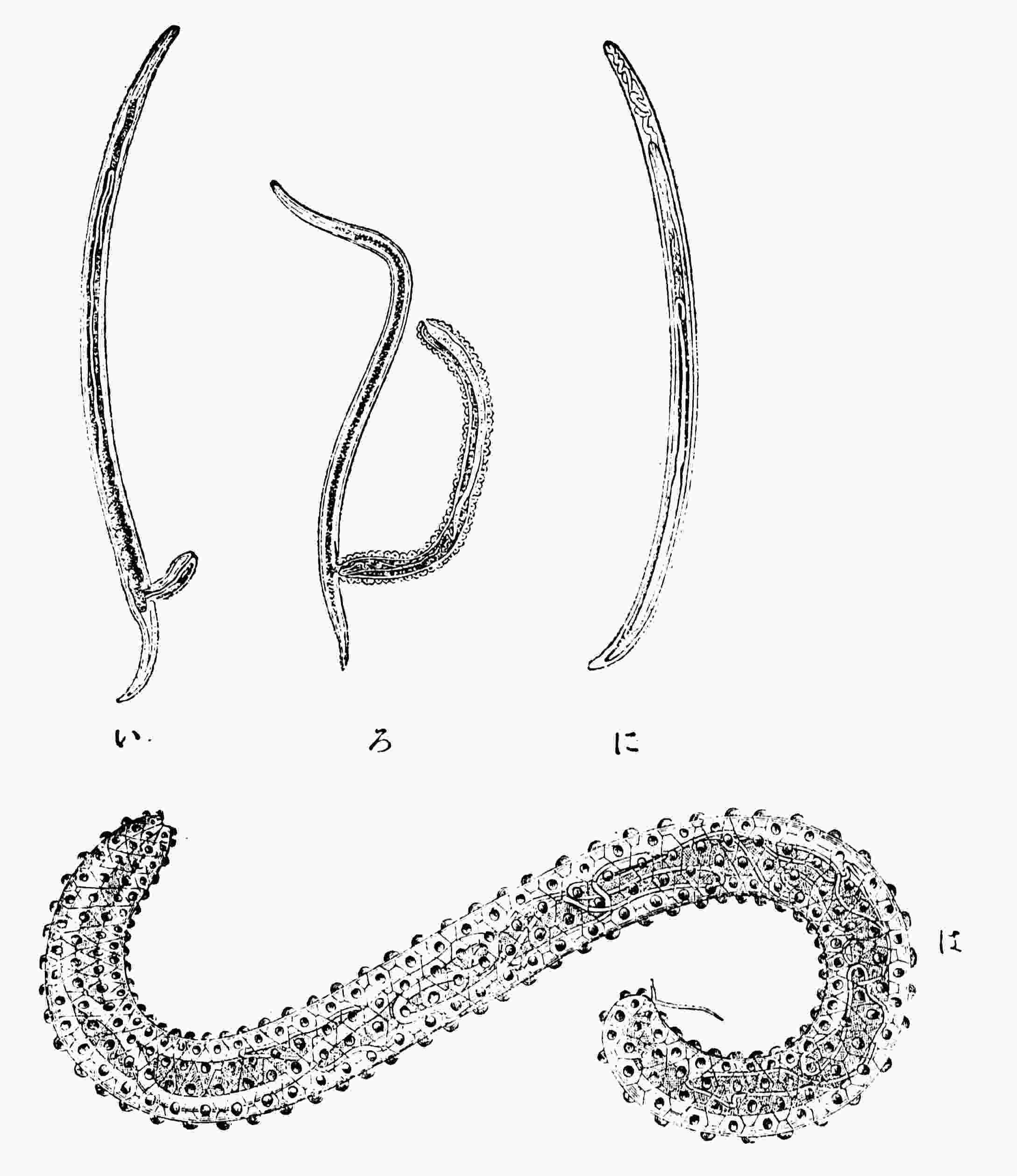

蚕の繭より蛆のはい出すさま

蚕

蚕の繭より蛆のはい出すさま

蚕を

飼うて見ると

往々繭に小さな

孔を

穿けて

蛆がはい出すことがあるが、これも

桑の葉の

裏に

蠅が

卵を

産み

付けておいたのを

蚕が食うゆえに、その体内に生じたものである。人間の

腹の中に

蛔虫や

条虫が生ずるのも

理屈は全く同様で、

極めて小さな

卵か

幼虫かをいつのまにか知らずに食ったゆえ、それが

腹の中で

成長して大きな虫となるのである。中には

微細な

幼虫が人間の

皮膚を

穿って体内に入り

込んで来るものもある。これらの場合には、

卵も

幼虫もすこぶる

微細であるゆえよほど

詳しく調べぬと、いつどこからはいったかわからず、したがって世人は

自然に

腹の中で

湧いたもののごとくに思うている。コップにいっぱいの

清水を入れ、その中に

藁を少し

漬けておき、数日の後に

顕微鏡でその水を見ると、実に

無数の小さな虫が

游いでいて、

一滴の中に何百

匹も何千

匹も数えることができるが、

誰もこの虫をわざわざ入れた

覚えはないゆえ、水の中で

自然に生じたもののごとくに考えるのも

無理ではない。しかしながらかような

微細な虫にもみなそれぞれ親があって、決して

偶然に生ずるものではない。その

証拠には

初め

藁を

漬けた水を一度

煮立てて、その中にある虫の

種をことごとく

殺してしまい、次にこれを

密閉して外から虫の

種の

紛れ

込んで来ることのないように

防いでおくと、いつまで待っても決して虫は生ぜぬ。

藁を

漬けた水の中に

自然に虫が

湧くか

湧かぬかというごときことは、ちょっと考えるといずれでもよろしいようで、かかる問題に

実験研究を重ねるのは、全く

好事家の

慰めにすぎぬごとくに思われたが、いったんその研究の

結果、生物は決して

種なしには生ぜぬとのことが

確かになった後は、直ちにこれが広く

応用せられるにいたった。

例えば今日もっとも

便利な食物

貯蔵法は

鑵詰であるが、これは人の知るとおり、まず

鑵に入れた食物を

熱してその中の

黴菌を

殺し、次にこれを

密閉して他から

黴菌の

紛れ

込むのを

防ぐのであるから、全く

上述の学理を

応用したものである。また外科医学が進歩して、思いきった大

手術ができるようになったのは、一つは

消毒法の

完全になった

結果であるが、

傷口にも

繃帯にも医者の手にも

器械にも、決して

黴菌の

付かぬような

工夫のできたのは、みな

以上の学理の

応用にほかならぬことである。もし生物が親なしに

偶然生ずるものならば、

密閉した

鑵の内にも

自然に

黴菌が生じて食物を

腐らせることもあり

得べく、また

如何に

傷口や

繃帯を

消毒しておいても、そこへ

化膿菌が発生して、

傷が

自然に

膿み始めることがあり

得べきはずであるに、そのようなことが

実際にないのは、

如何に

微細な生物でも決して

種なしには生ぜぬという

証拠である。

要するに、

一匹ずつの生物

個体の生ずるには

必ずまずその親がなければならぬ。人間や、犬、

猫、馬、牛のごとき大きなものはもちろんのこと、

一滴の水の中に数百も数千もいるような

微細な

黴菌といえども、親なしに

自然にわいて生ずるごときことは決してない。しかしてその親なるものは

必ずその生物と

同種同属のものであって、けっして

従来言い

伝えられたごとくに、

甲種の生物が

突然乙種の生物に

変化するというごときことはない。生物

個体の起こりを一言で言えば、

如何なる

種類のものでも

必ずまずこれと

同種の生物が

生存し、そのものの

生殖によって

初めて生ずるのである。

さて生物の

各個体はみなそれと

同種の親から

産まれ生じたものとすれば、何代前までさかのぼって考えても、今日世界に

生存しているだけの生物の

種族が、そのころにもあったわけになるが、もしさようとすれば今日知られている数十万

種の生物はいずれも天地

開闢の

初めから

未来永劫少しも

変化せぬものであろうか、それともまた長い間には少しずつ

変化して、昔の

先祖と今の

子孫との間には、いくぶんかの

相違があるのではなかろうかとの問題が

是非とも起こらざるを

得ない。すなわち生物の

各種族は

如何にして起こったものであるかとの問題が生ずるが、この問いに答えるのは生物

進化論である。しこうして

進化論はそれだけでも一つの

大論で、かつそのためには

別に

適当な書物もあることゆえ、ここには

詳しいことは

略して、

単に

要点だけを短く書くにとどめる。

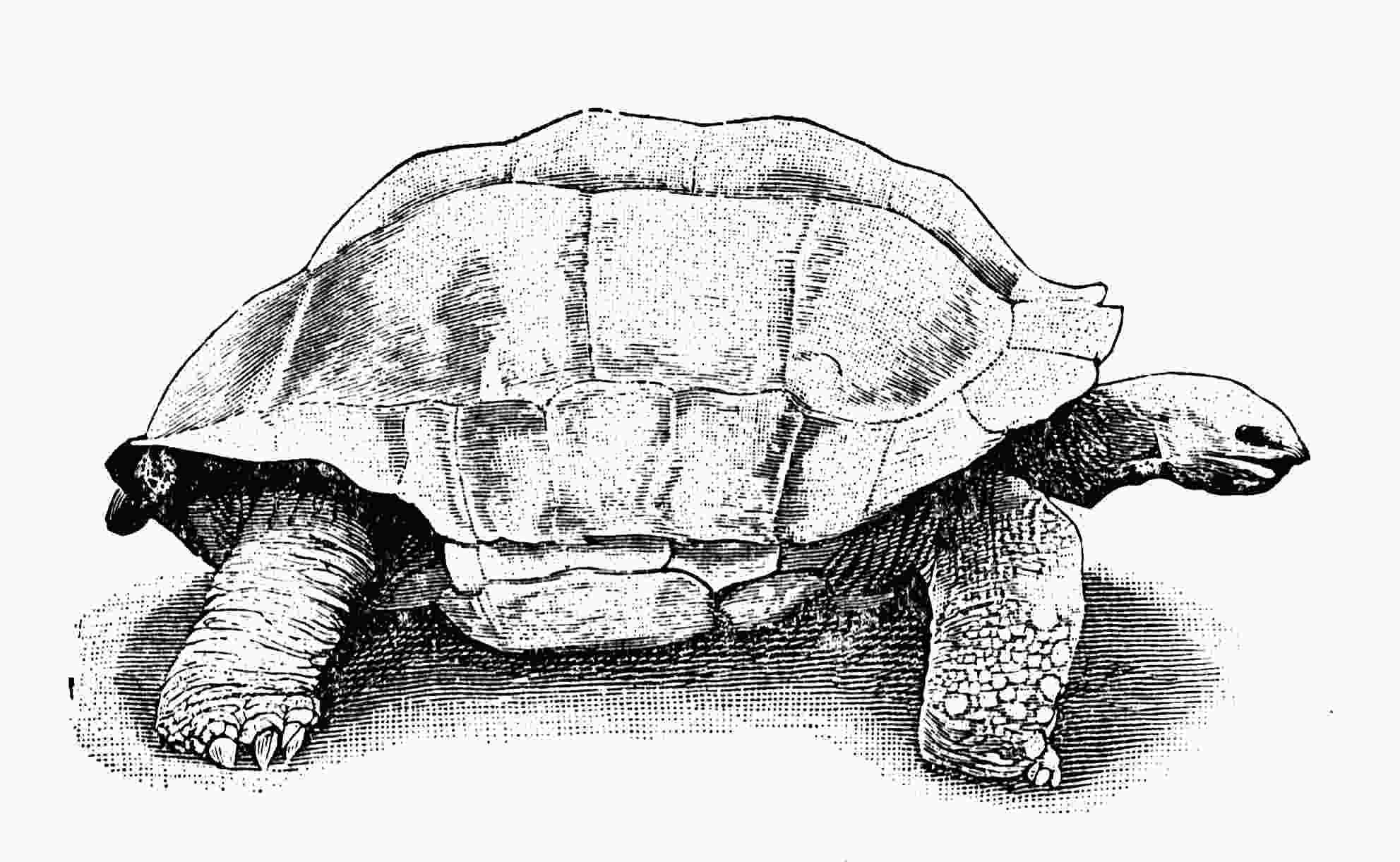

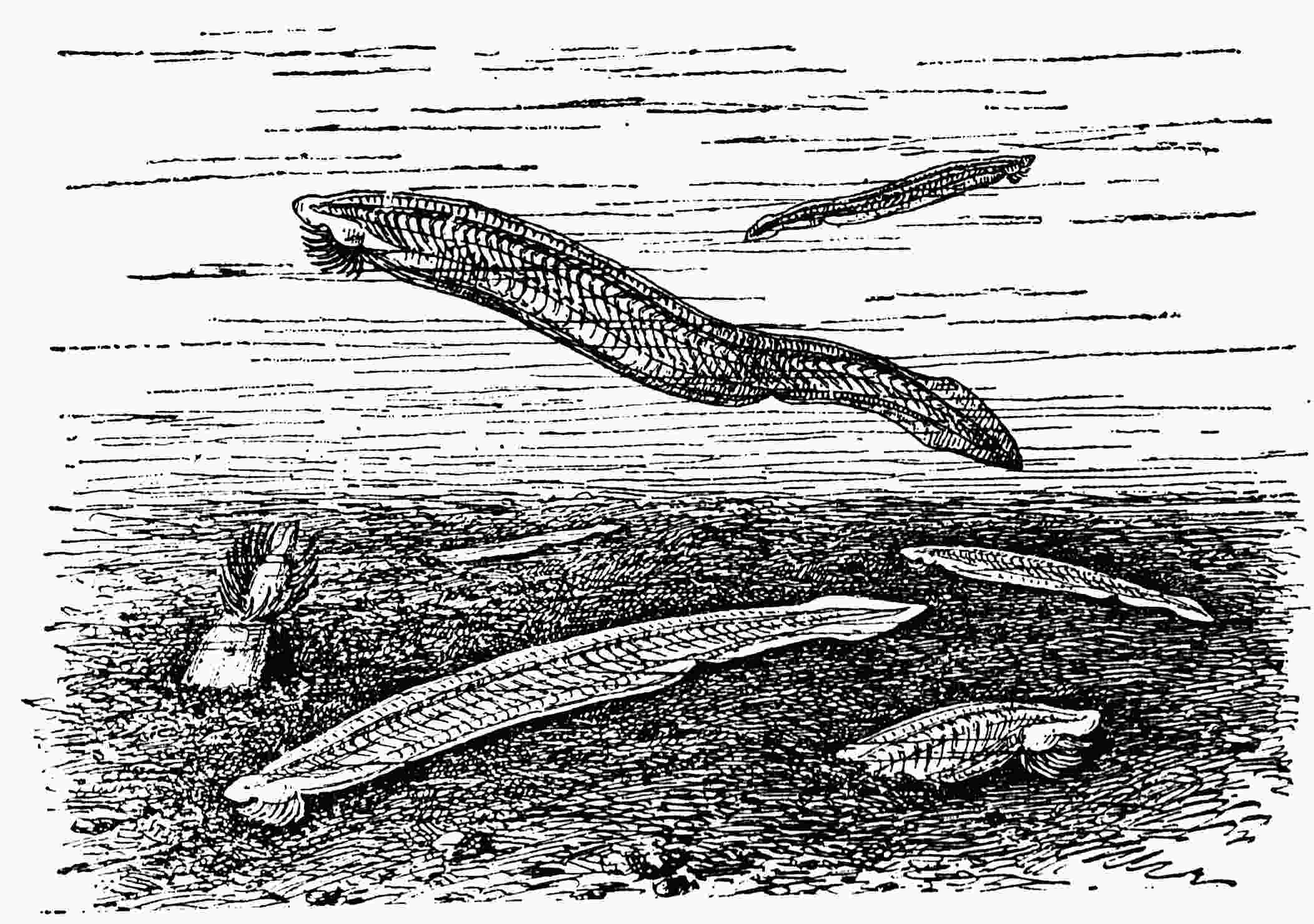

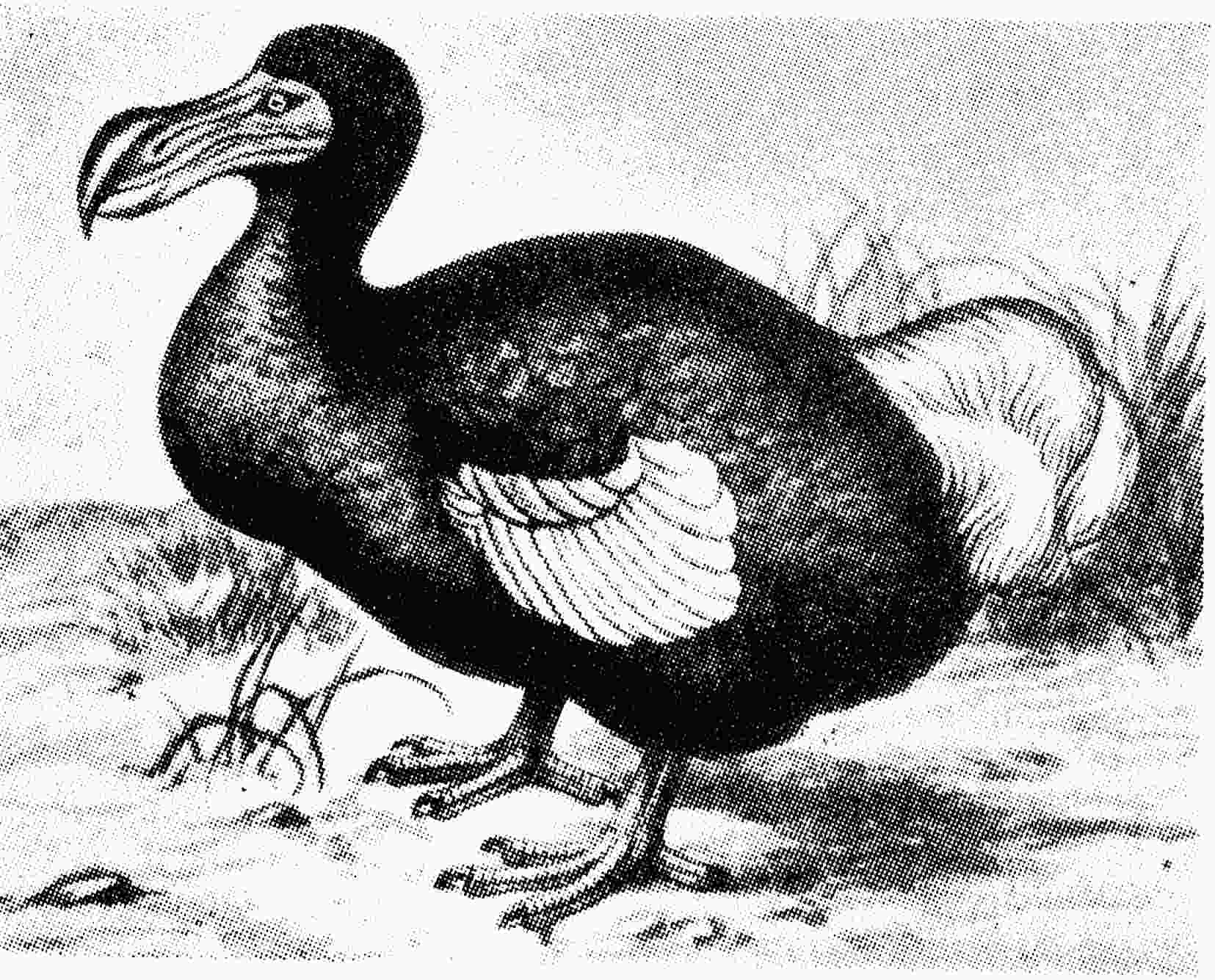

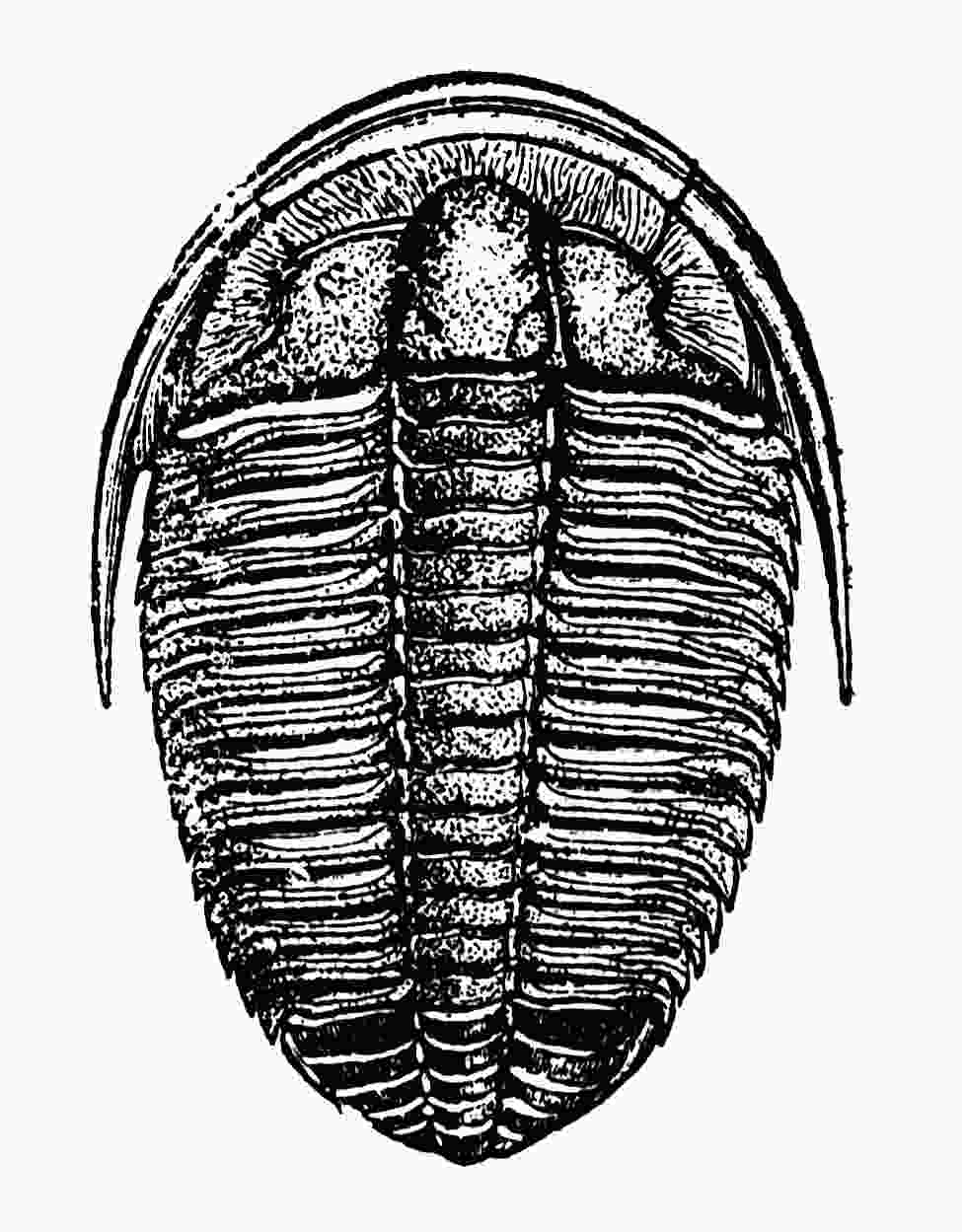

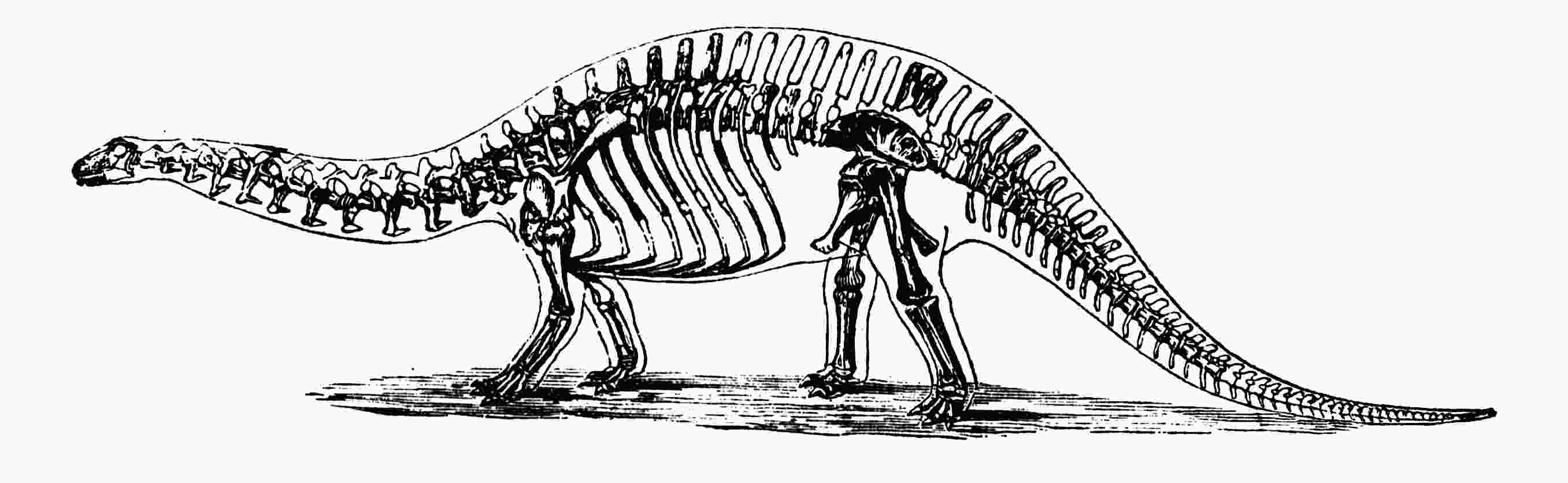

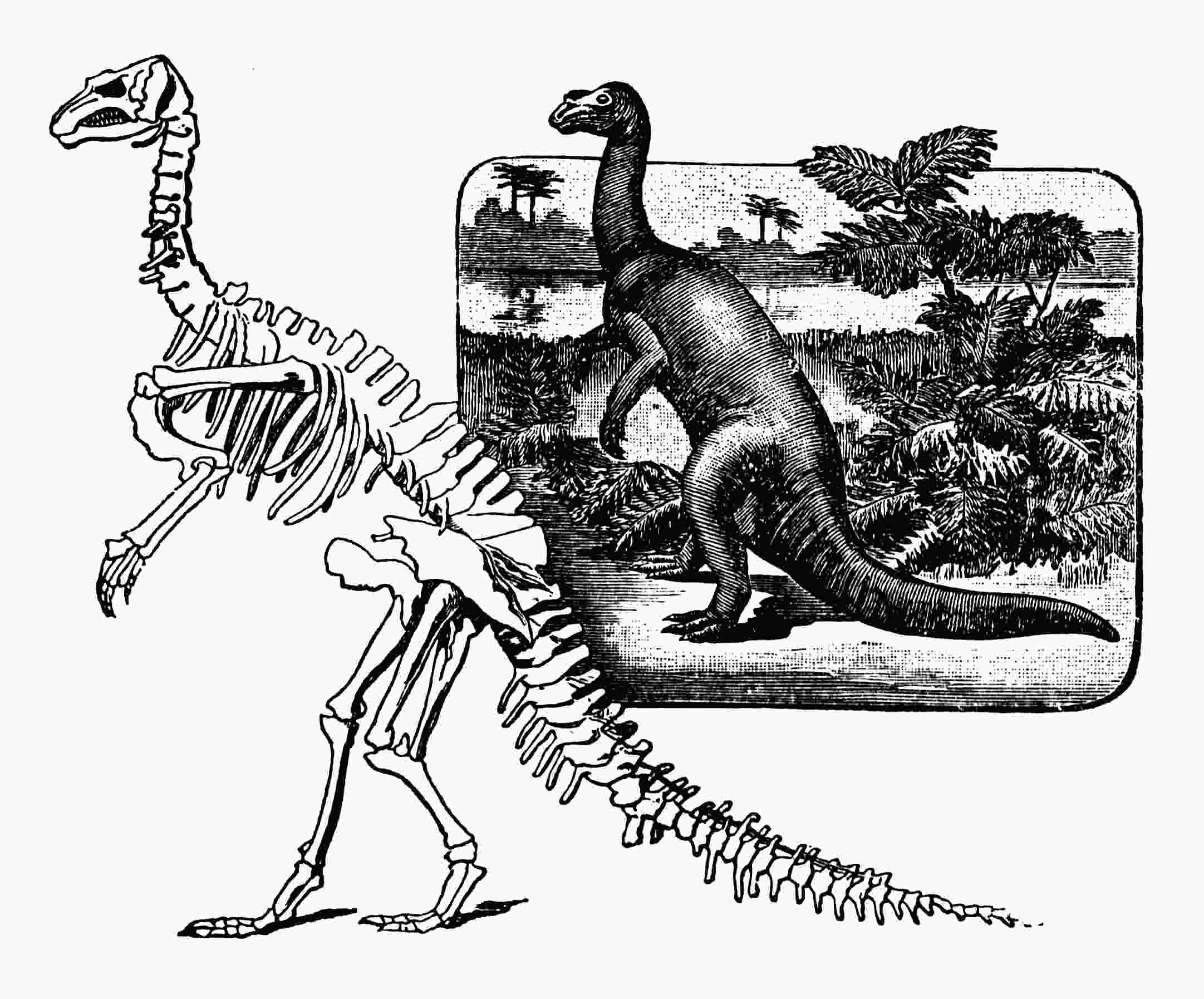

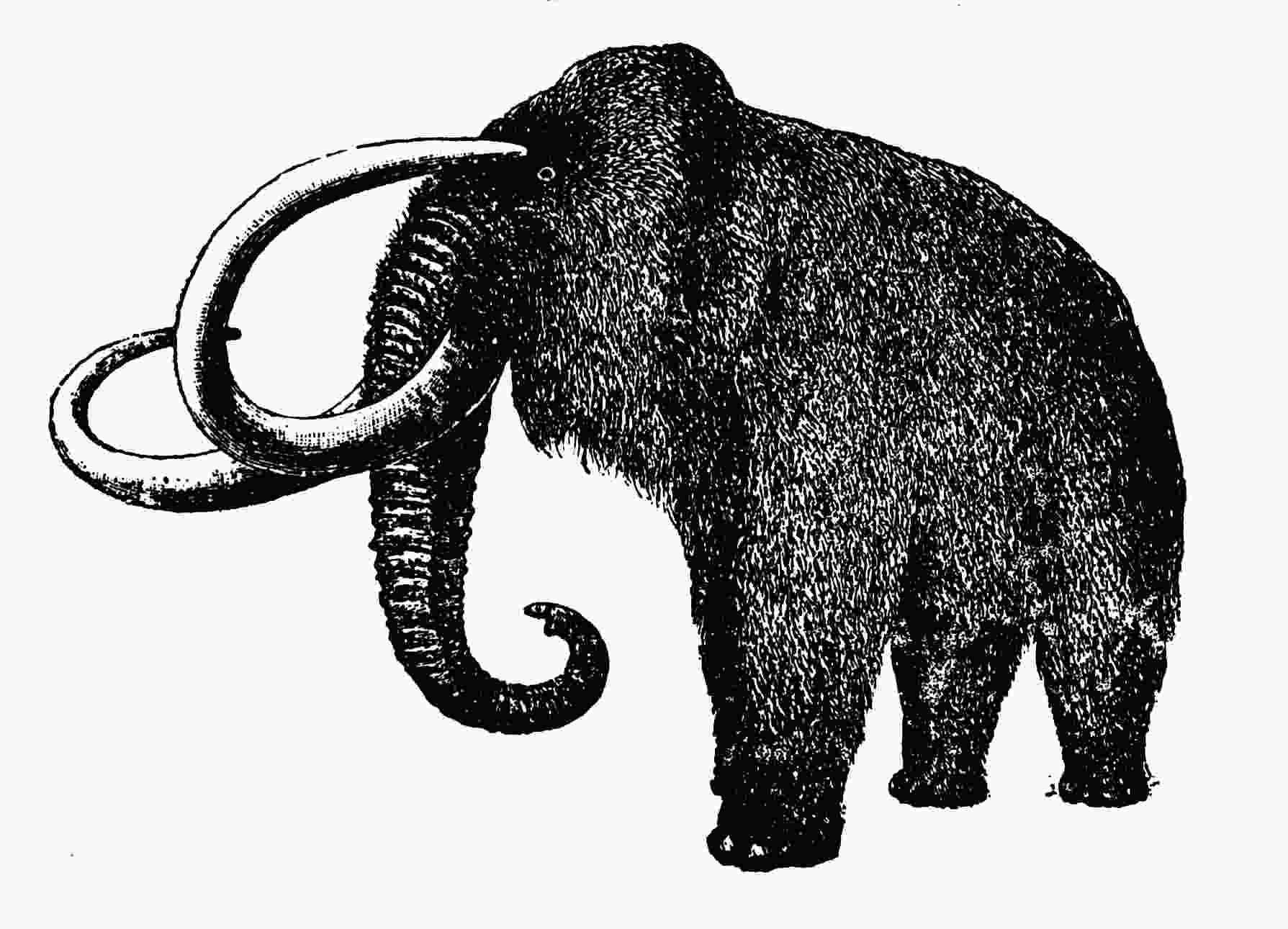

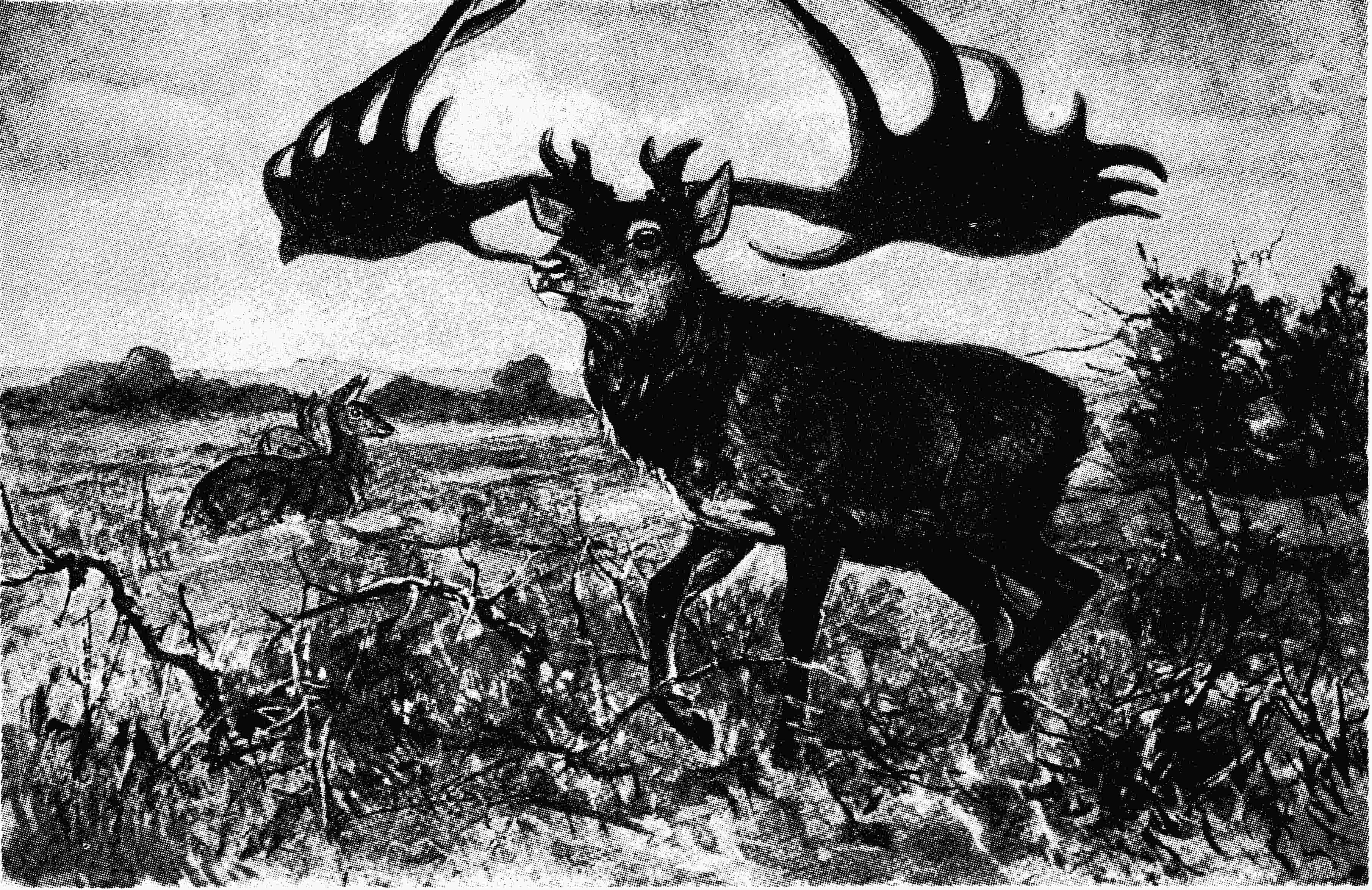

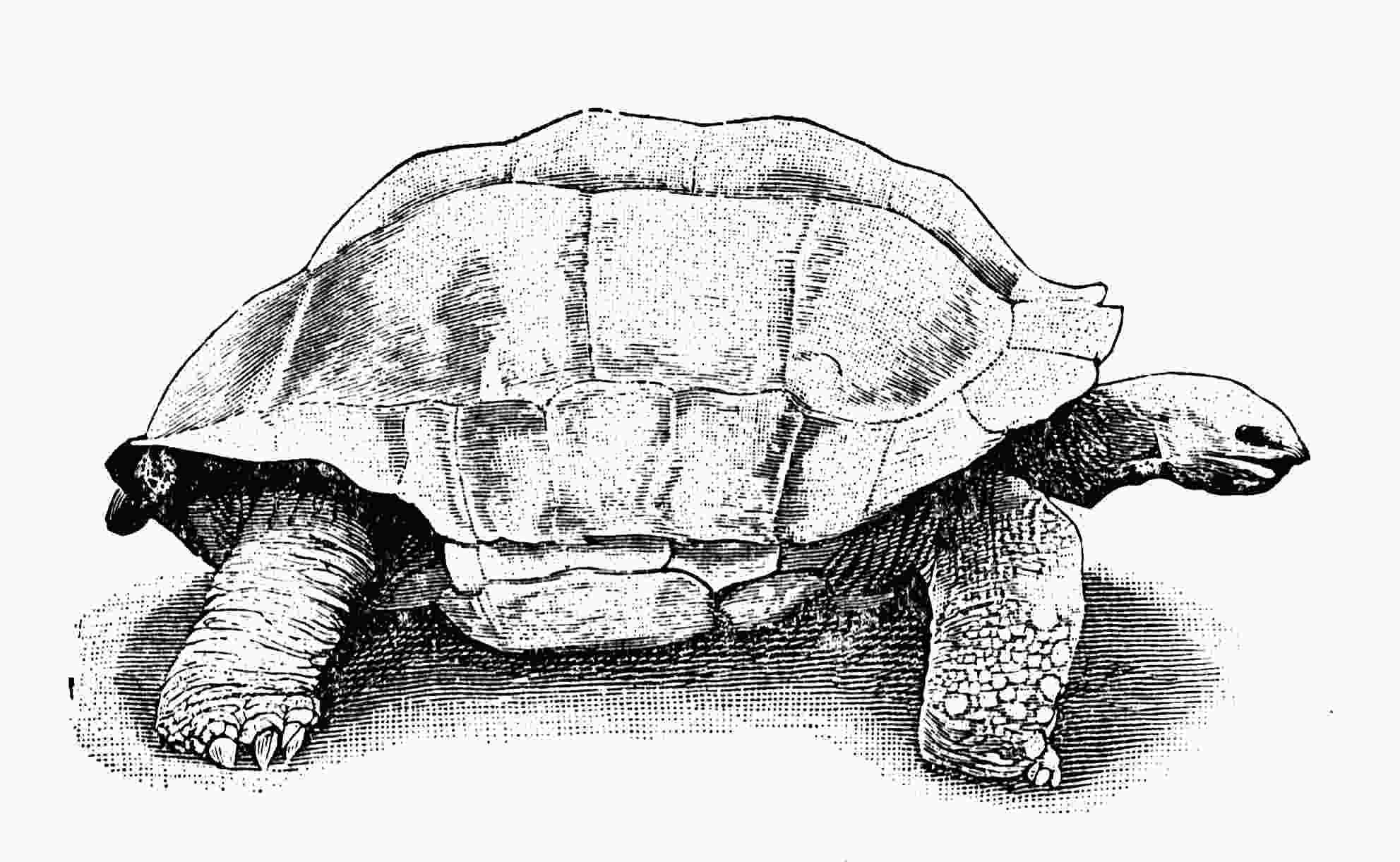

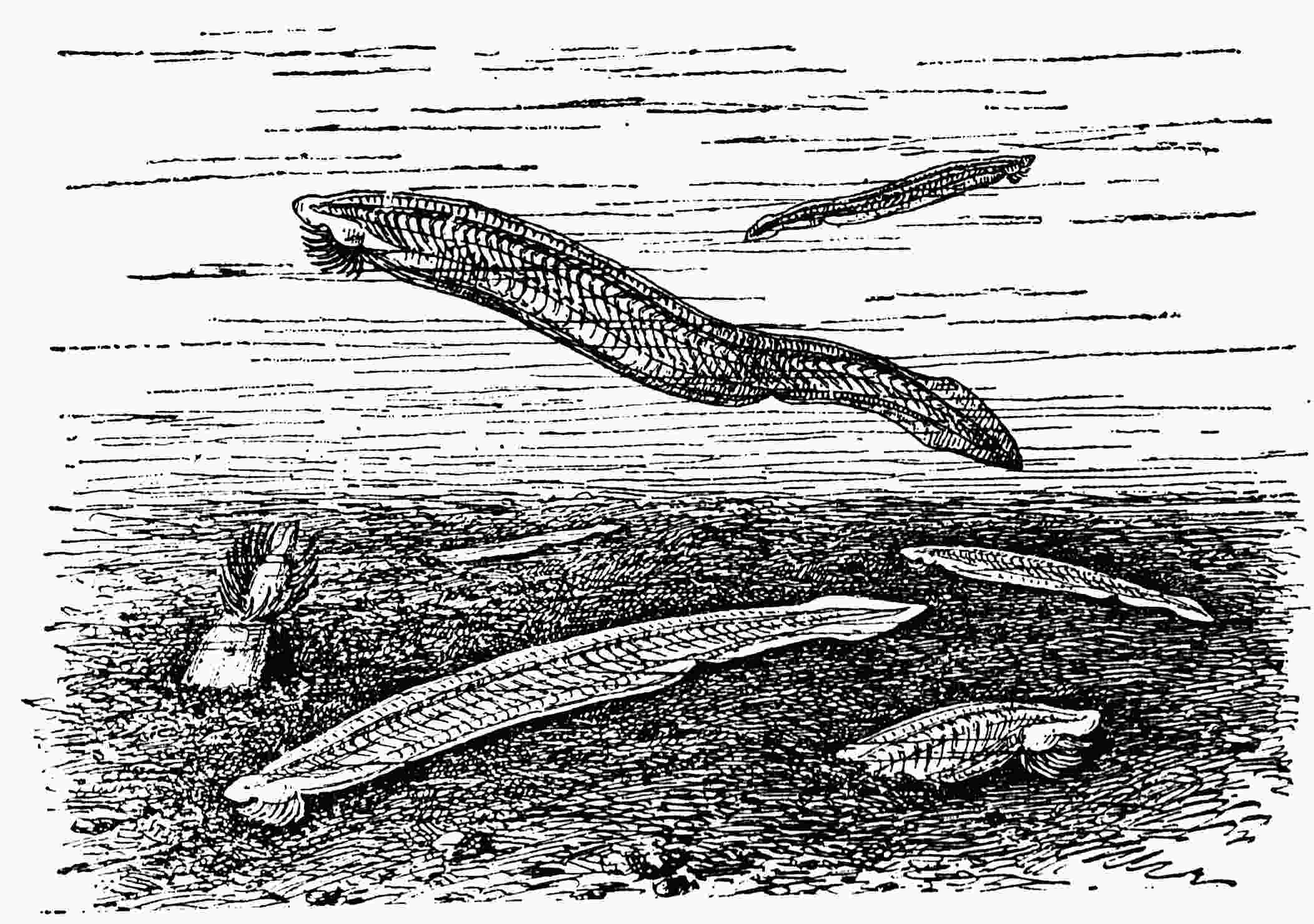

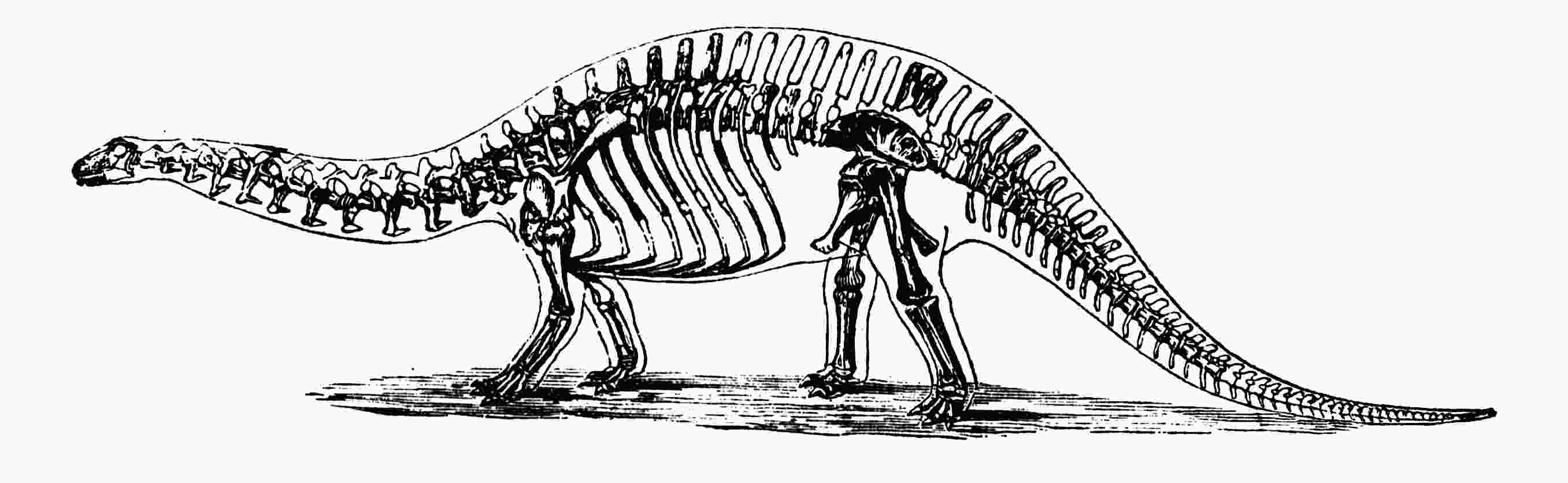

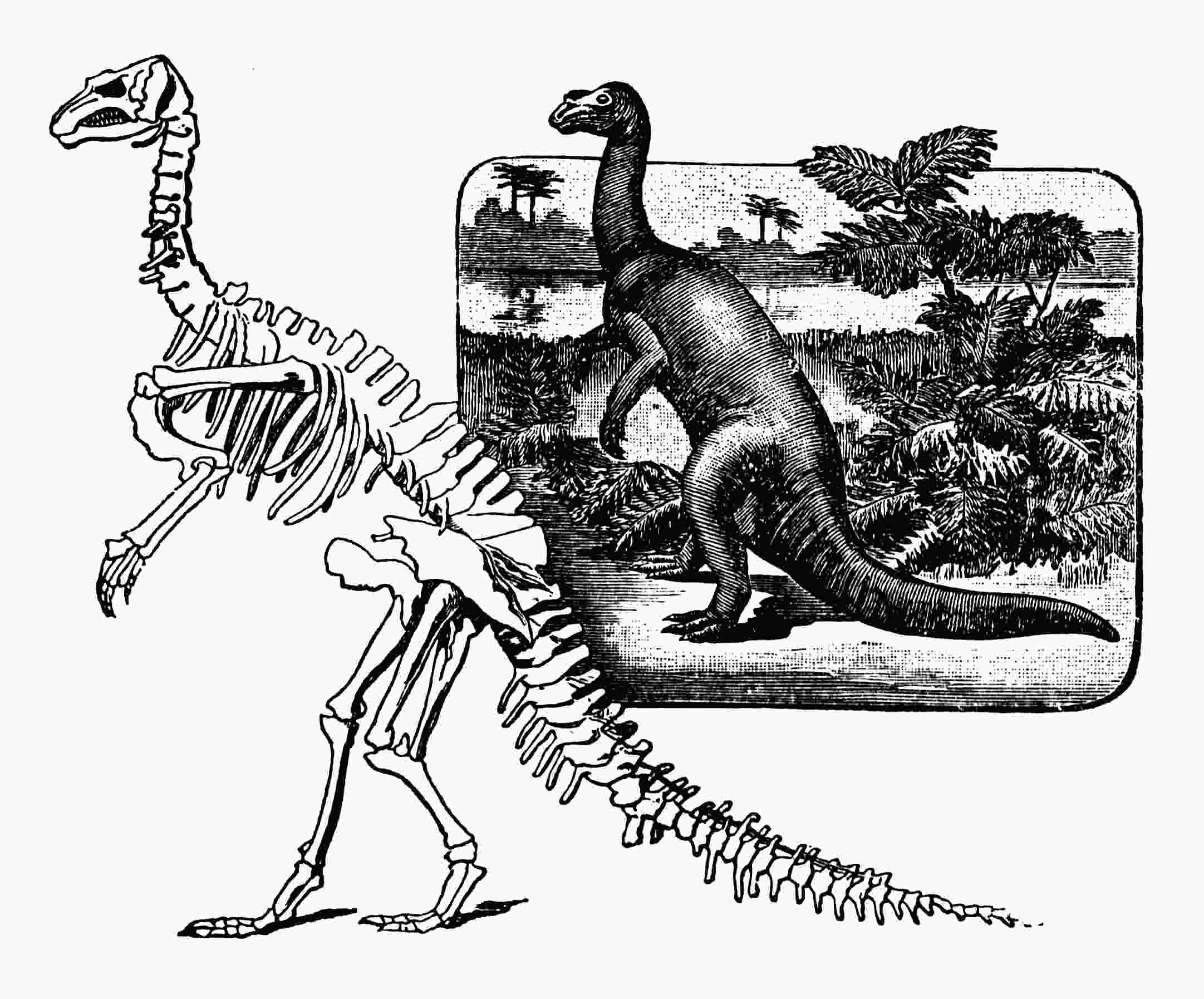

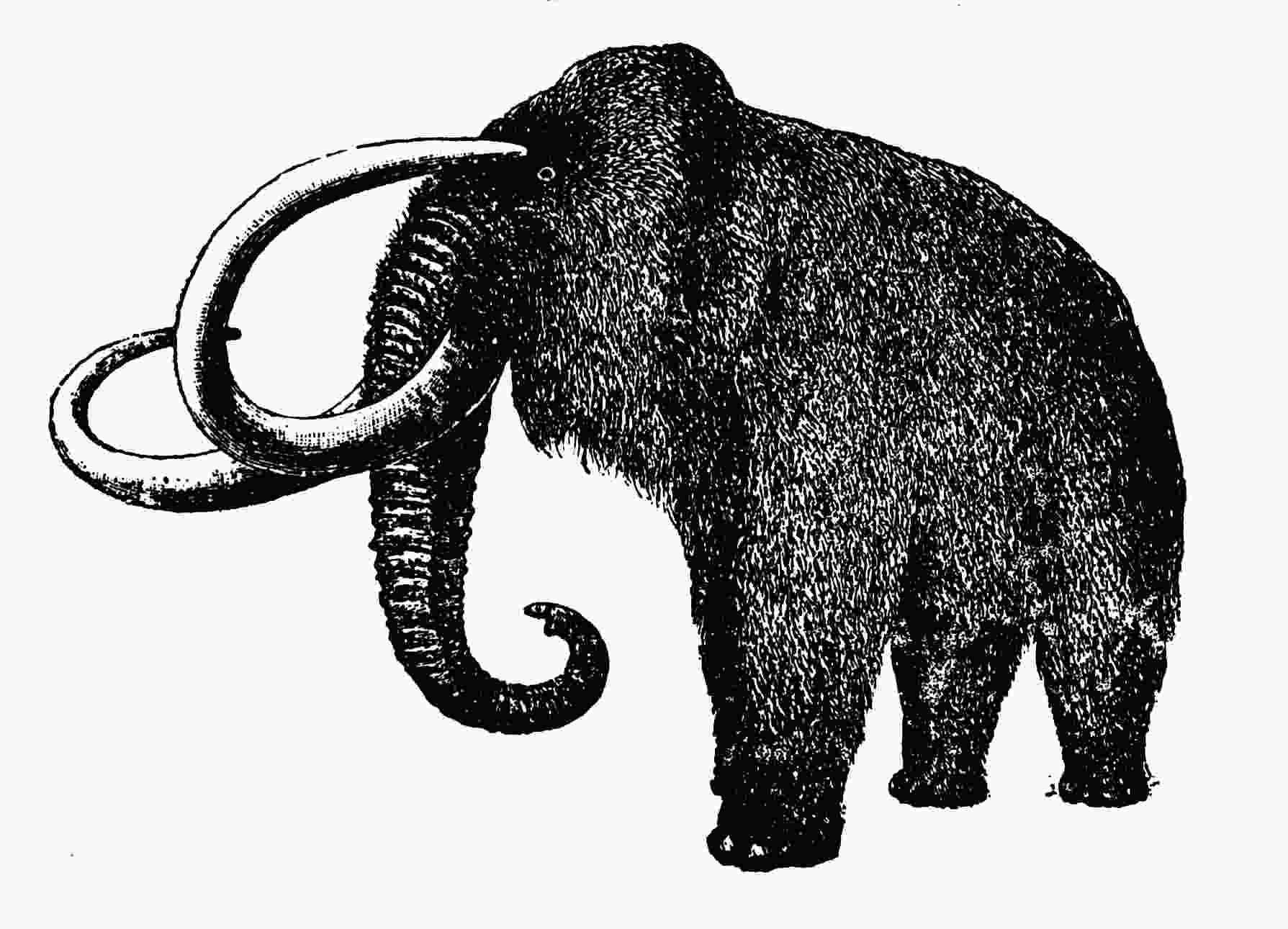

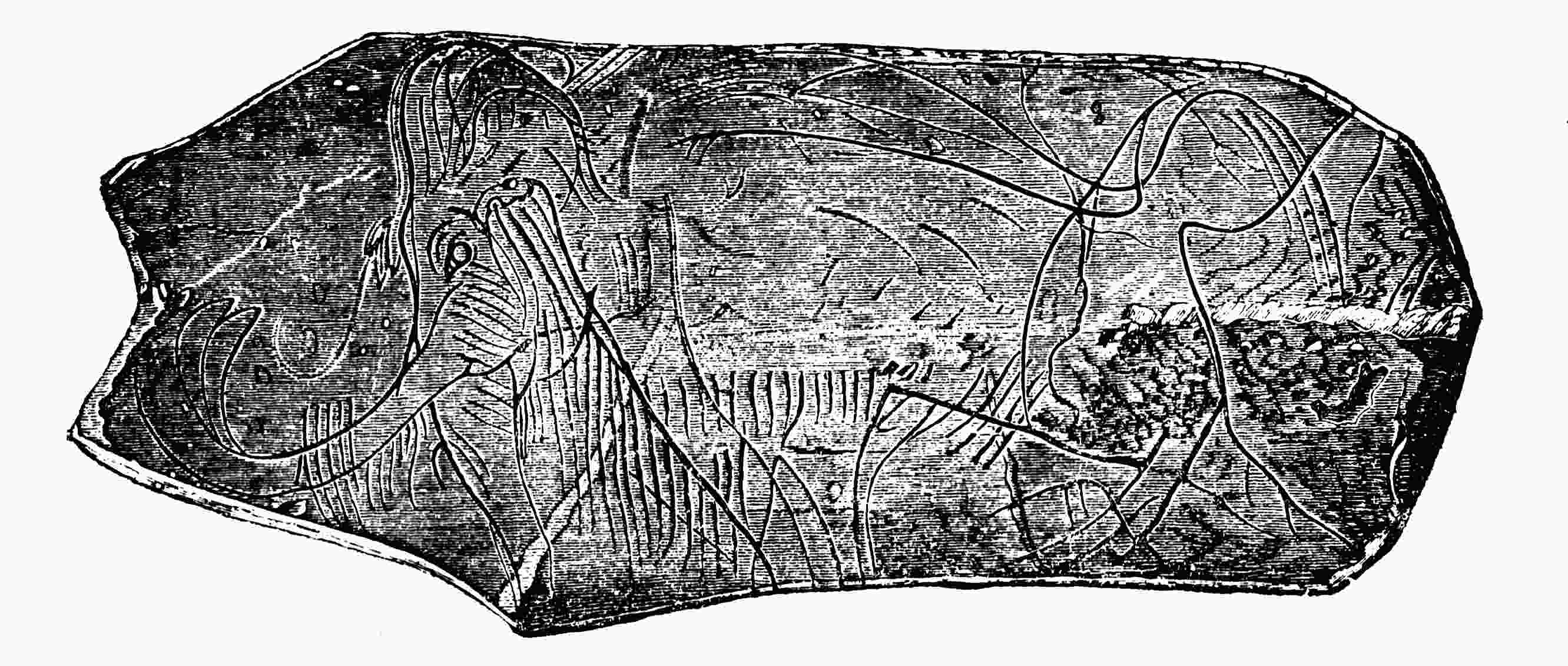

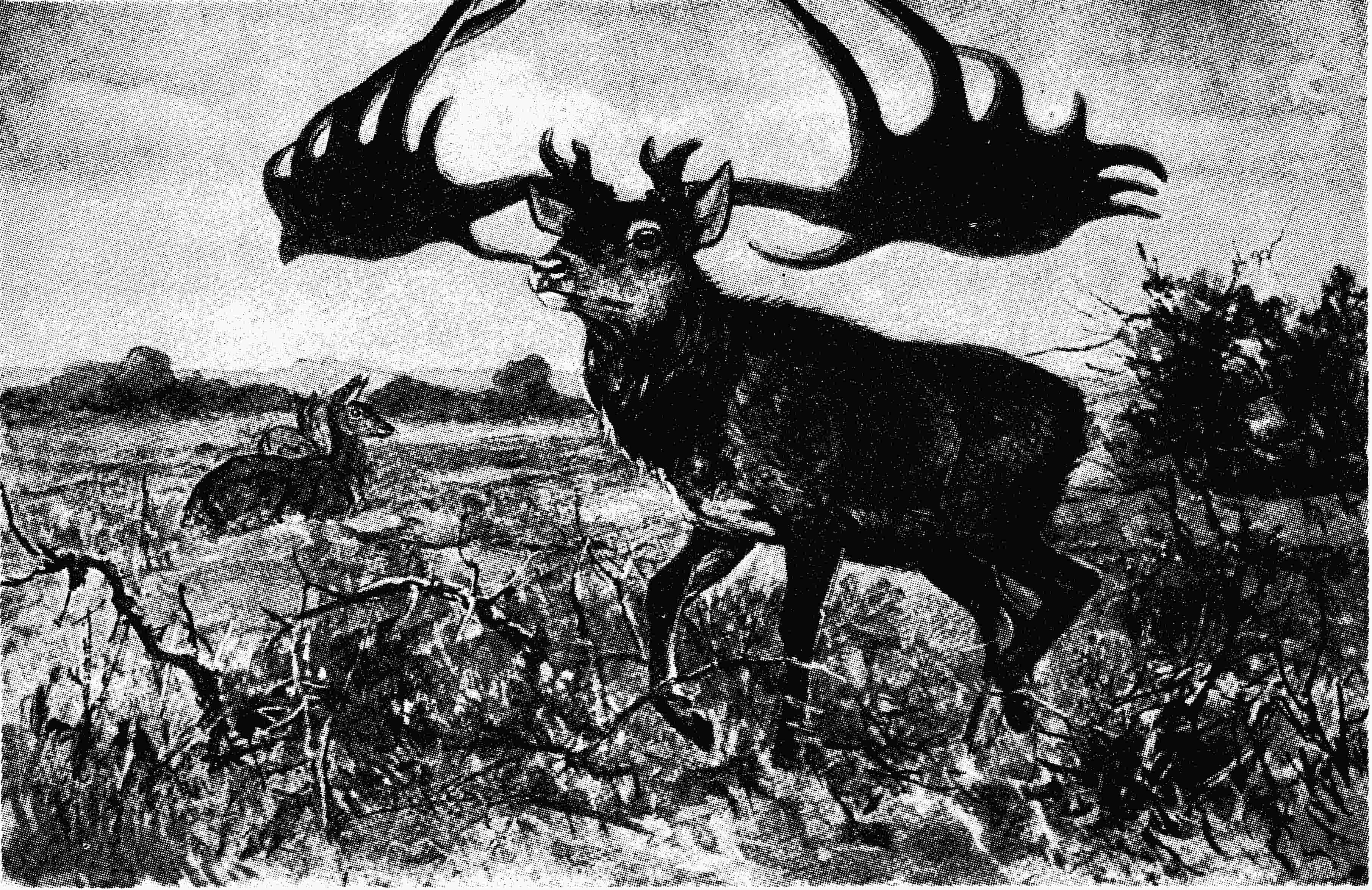

昔地球上に住んでいた生物が今日のものと同じであったか

否かは、古い

地層から

掘り出された化石を調べて見れば大体はわかることである。今日

地質学者は

地層の生じた時代をその新古によっていくつかに

区別するが、

各時代の

地層から出た化石を

比較して見ると、もっとも古いところから今日まで同一

種類の生物の化石が引き

続いて出るという

例は一つもない。時代が

違えば化石も多くは

異なって、今を去ることの遠ければ遠いほどその時代の

地層から出る化石は、

我らの

見慣れている今日の生物とはいちじるしく

異なっている。さればだいたいにおいては地球上の生物の

種類は時の

移りゆくとともに、

順次変遷し来たったものであるということは

争われぬ事実である。

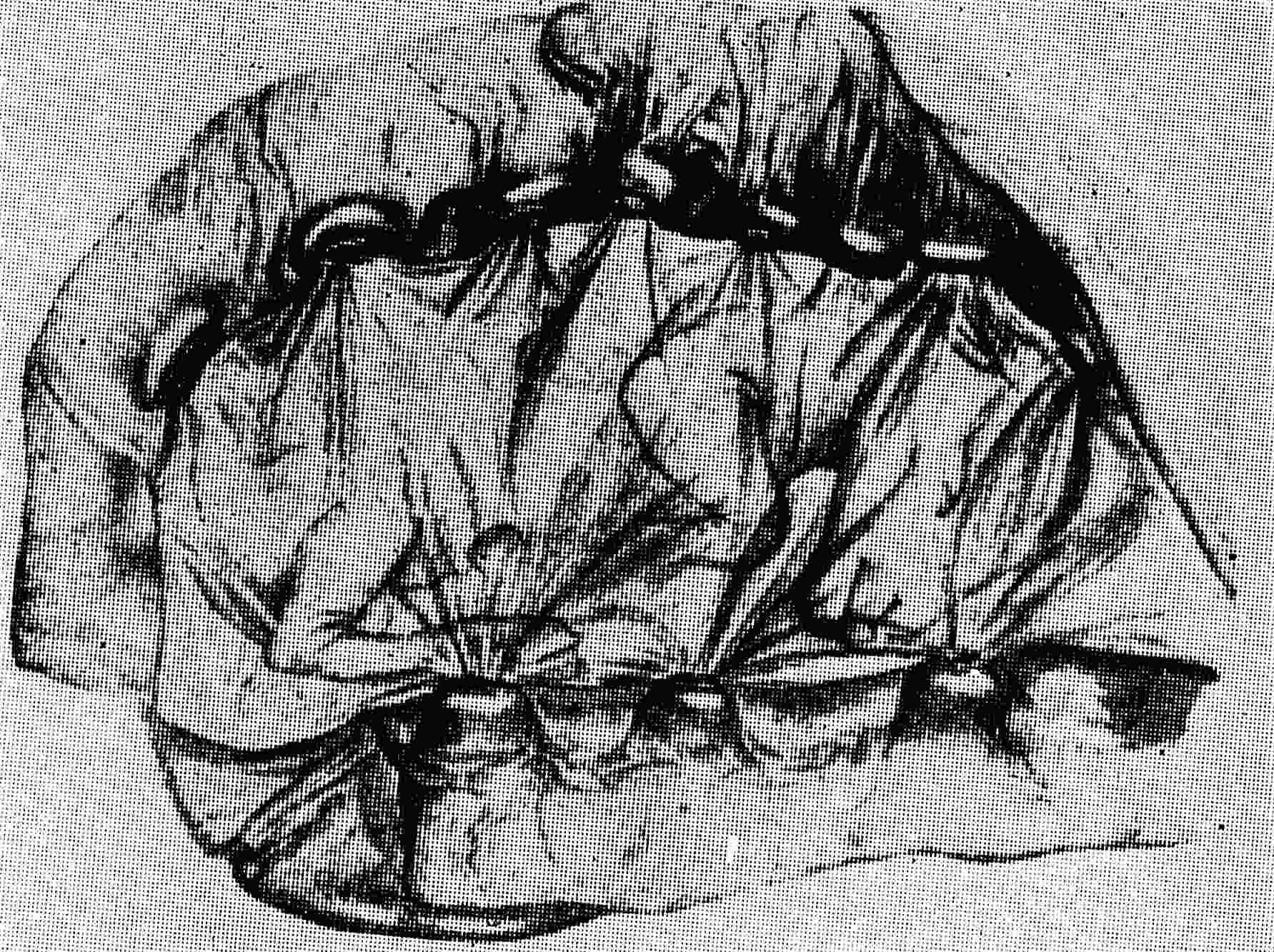

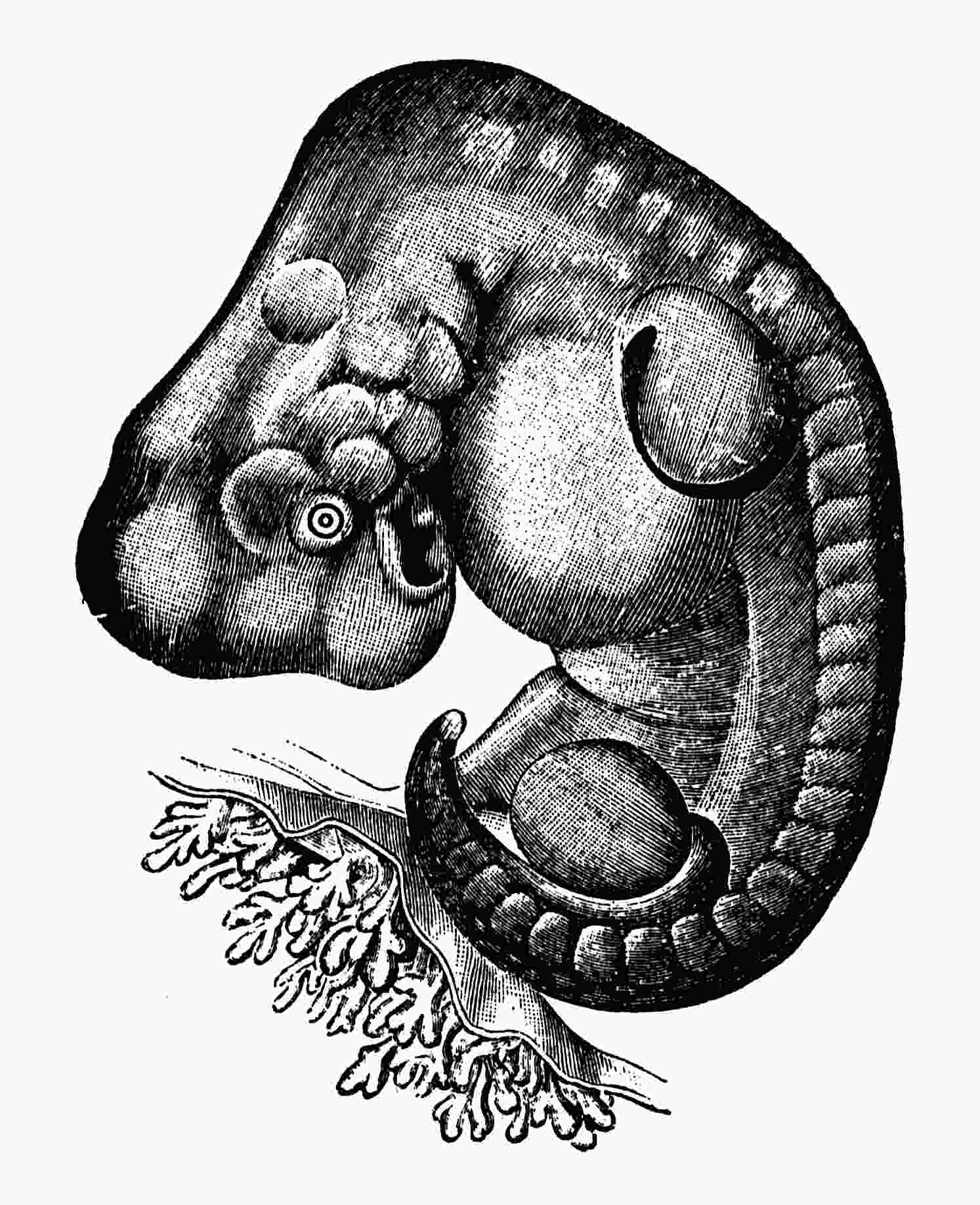

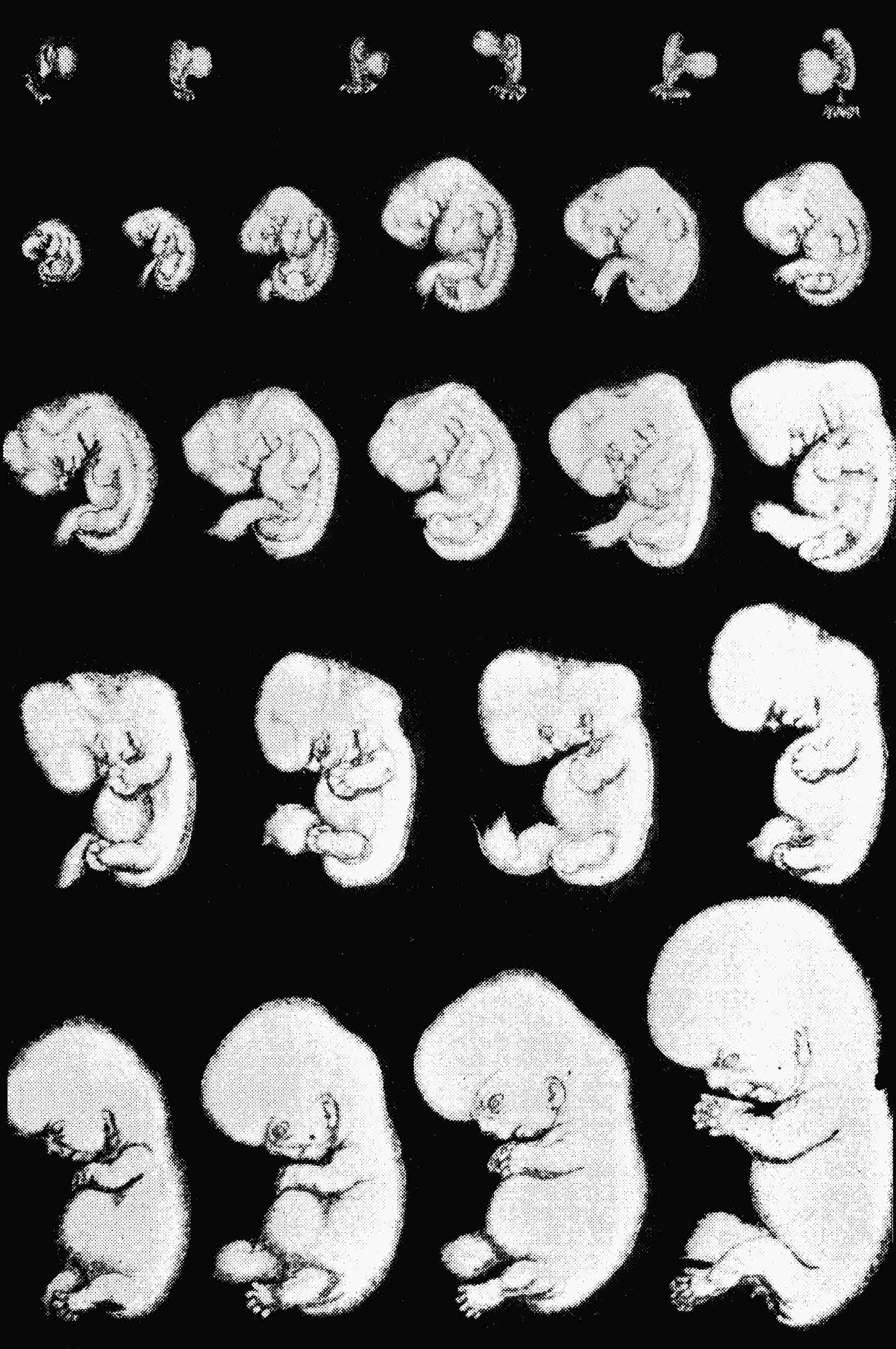

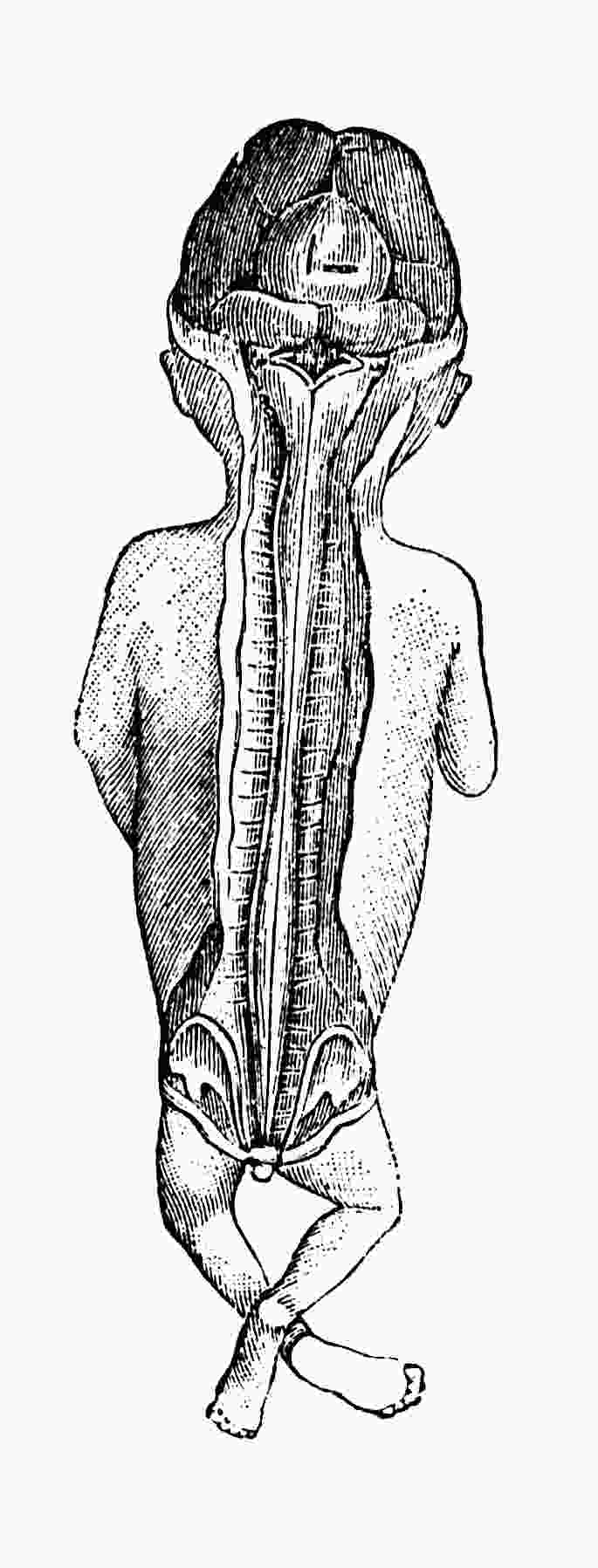

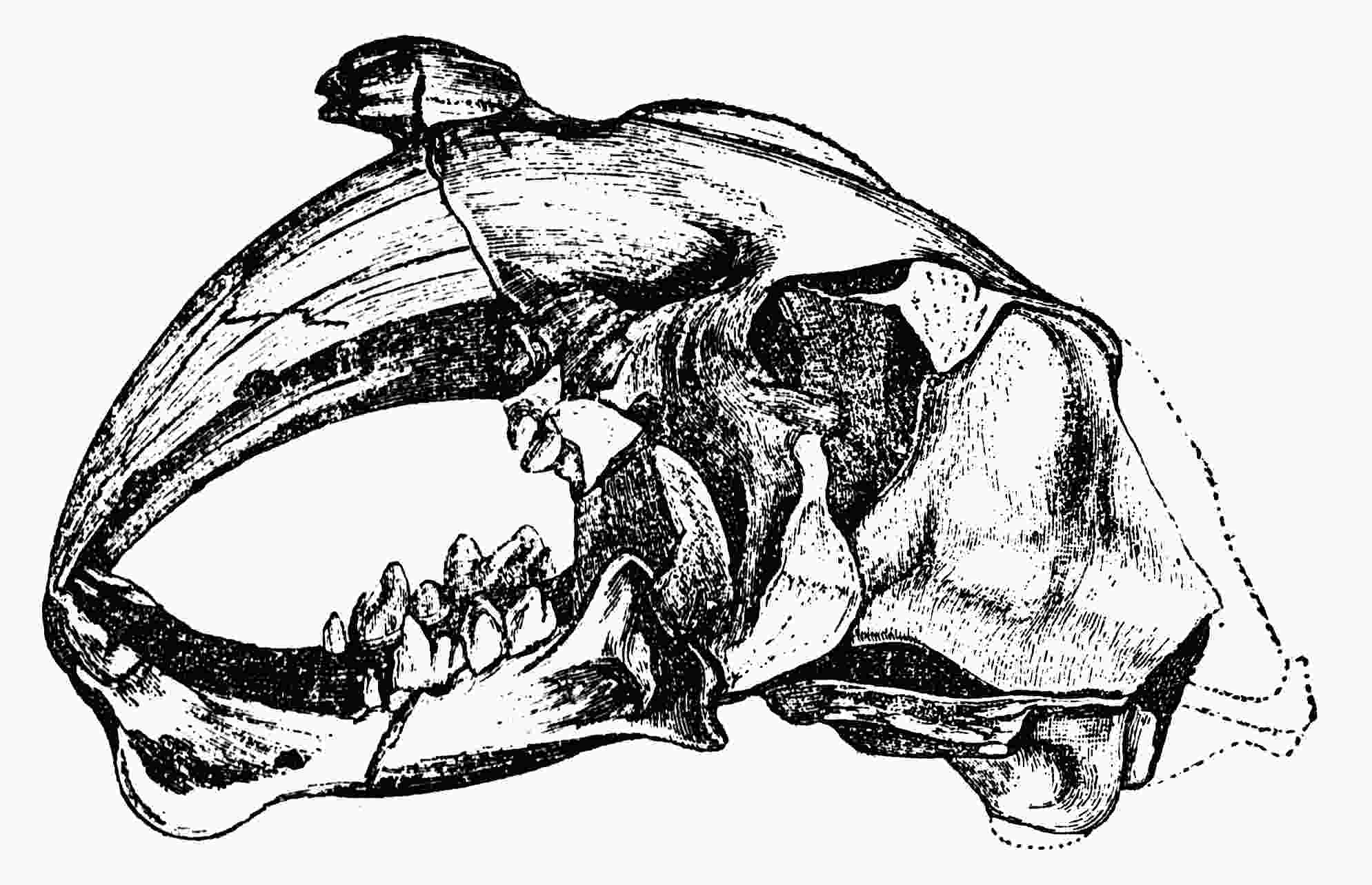

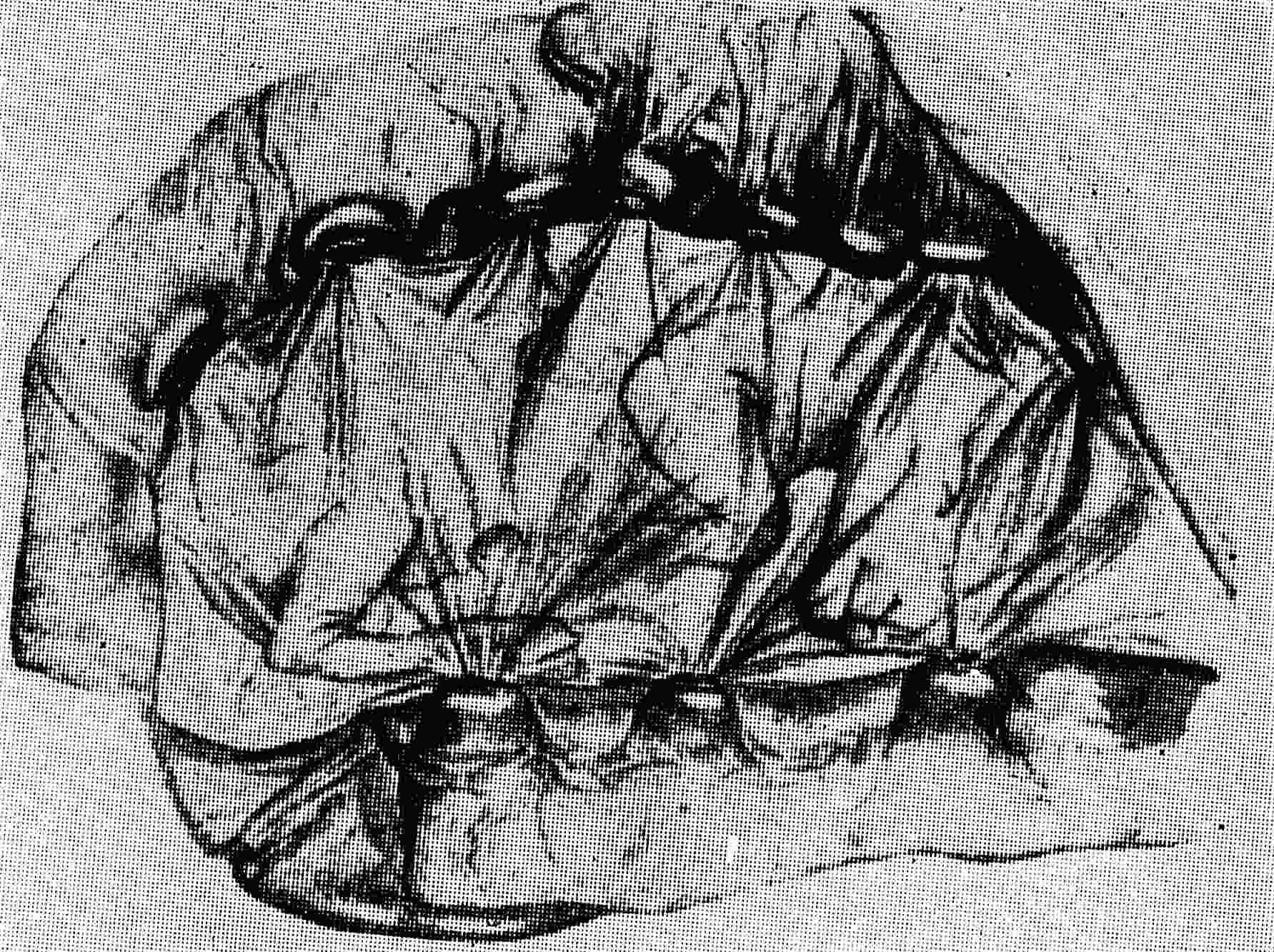

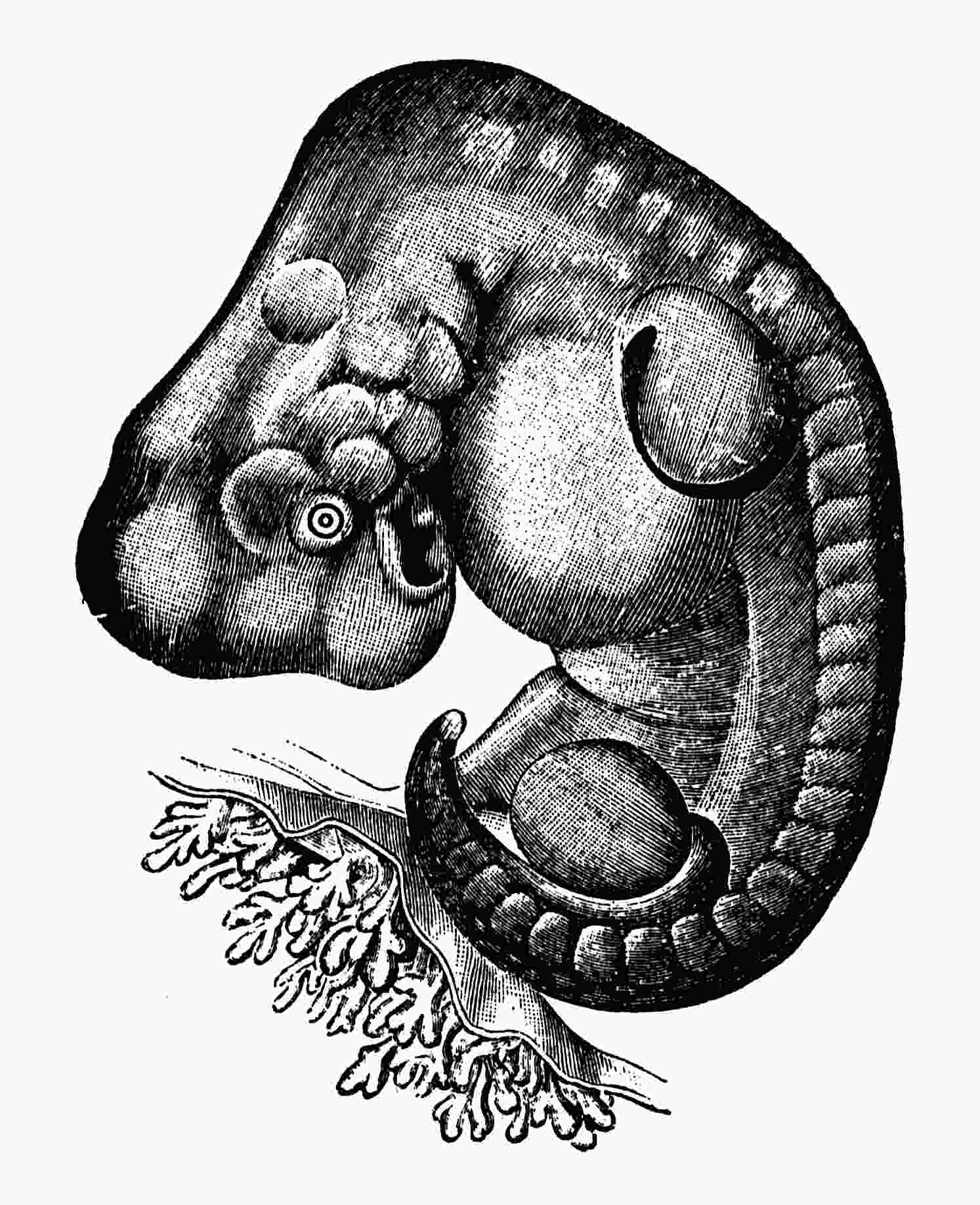

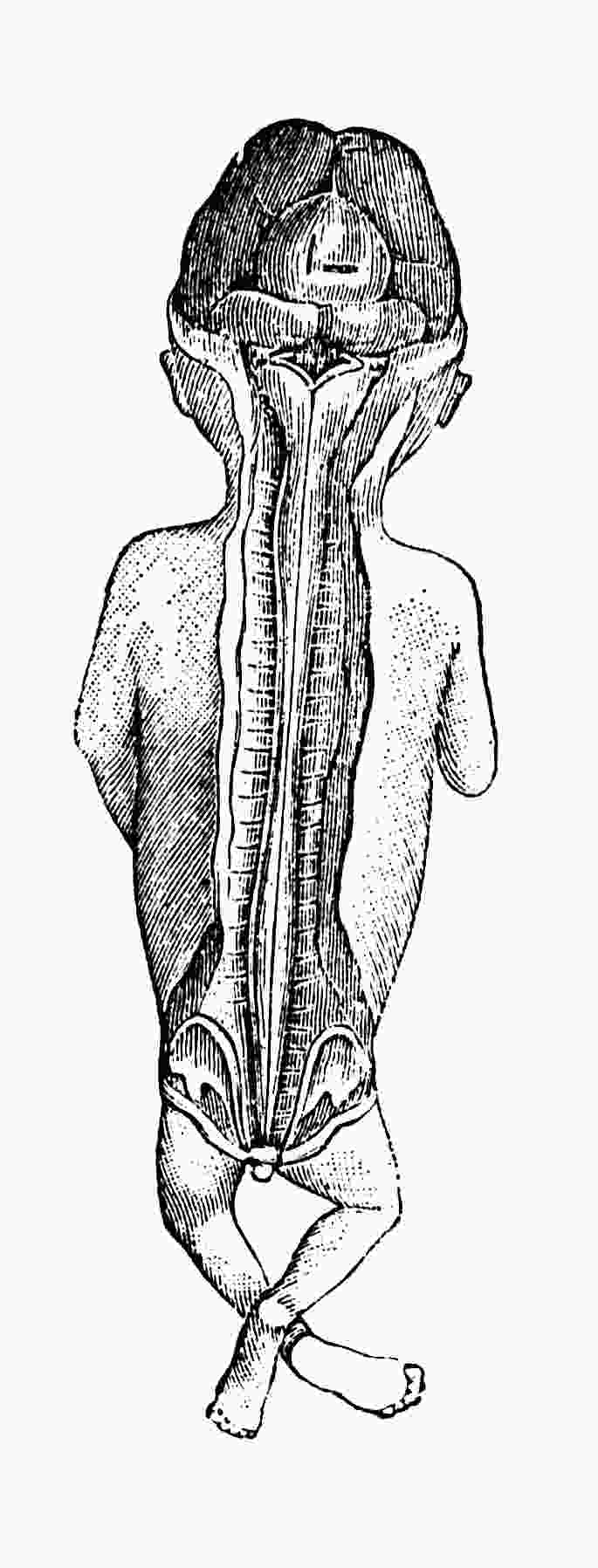

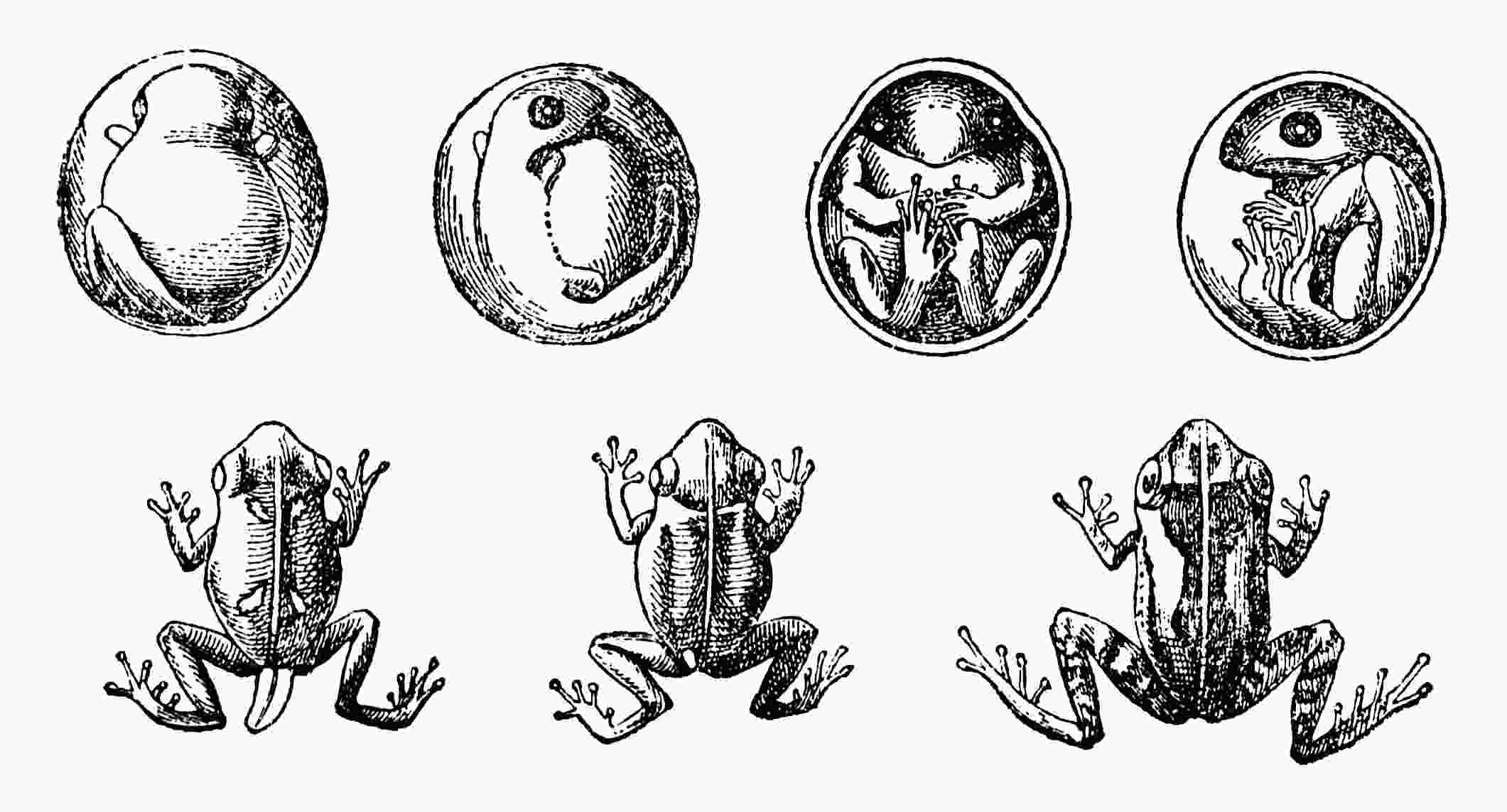

また今日生きている生物の身体を

解剖し

比較して見ても、その

卵から発育する

状態を調べて見ても、生物

各種は

次第に

変遷して今日の

姿に

達したものであると見なさねば、とうてい

説明のできぬような事実を

無数に発見する。一々の

例をあげることは

略するが、

兎や

鼠では十分に

働いている

上顎の前歯が、牛羊では

胎児のときに一度生じて

産まれぬ前にまた消え

失せることや、

魚類では

生涯開いている

鰓の

孔が人間や

鶏の発生の

途中にも、形だけ一度はできて後にたちまちなくなること、もしくは

游ぐための

鯨の

鰭も、

飛ぶための

蝙蝠の

翼も、

樹に登るための

猿の手も、地を

掘るための「もぐら」の前足も、

骨骼にすると根本の仕組みが全く

相一致することなどを見ると、

如何に考えても生物の

各種が

最初から

互いに

無関係に生じて、そのまま少しも

変わらずに今日まで引き

続き来たったものとは思われぬ。なお生物

各種の地理上の

分布のありさま、または

各種相互の

関係などを調べて見ると、

如何なる

種類でも長い時代の間に

漸々変化して、今日見るとおりのものとなったと

結論するほかに

途はない。

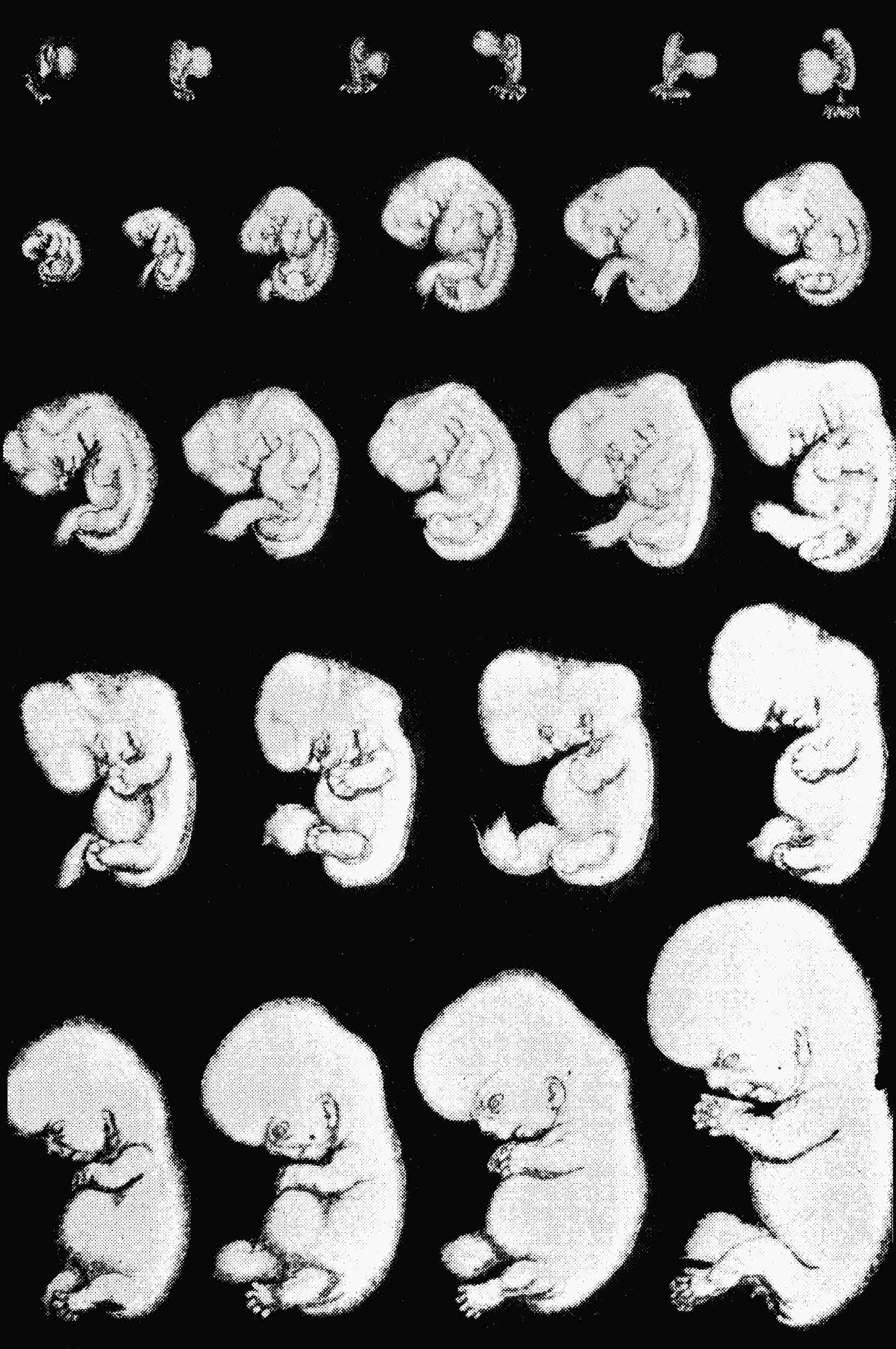

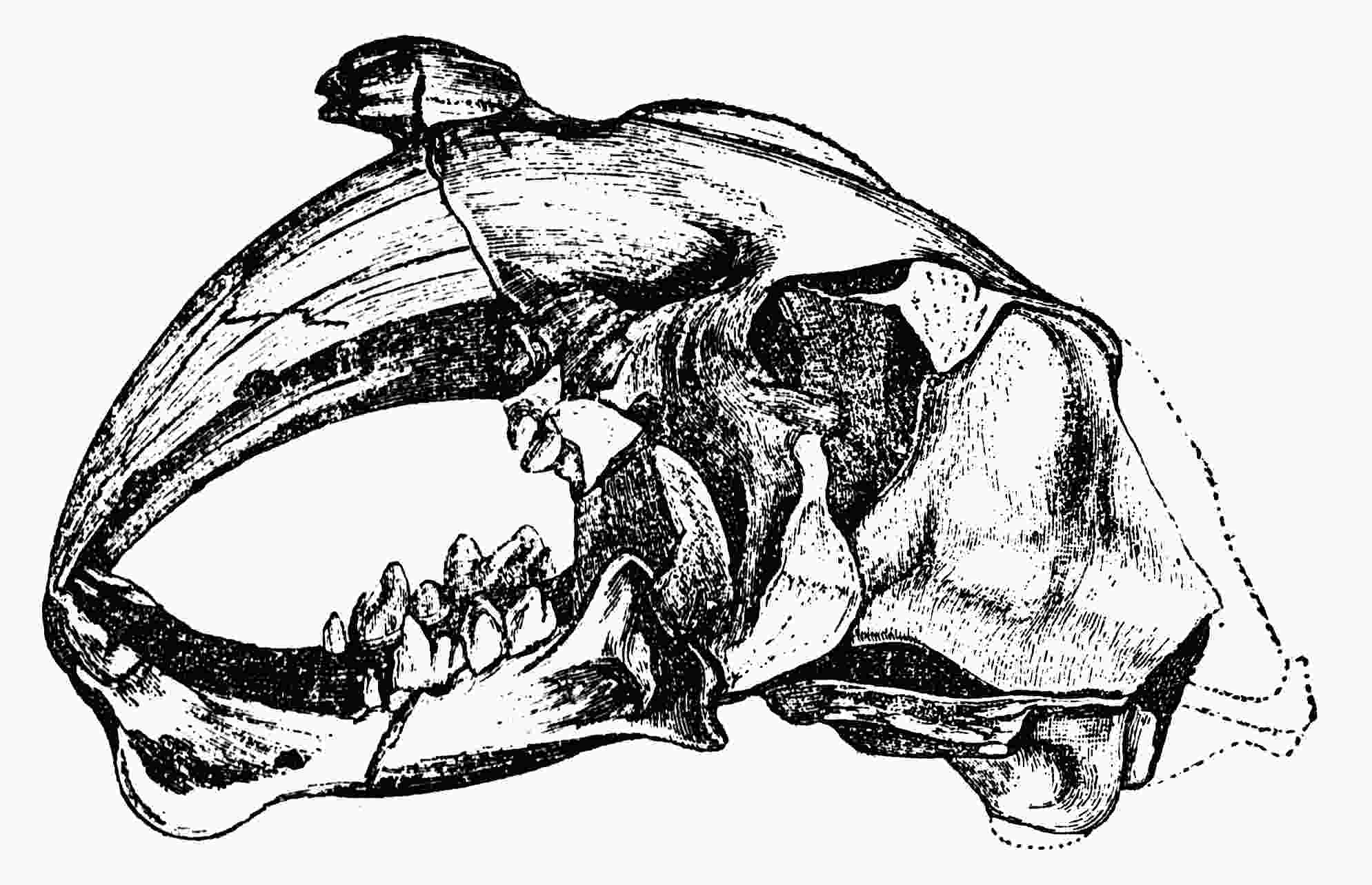

古生物学、

比較解剖学、

比較発生学、生物地理学等の研究の

結果を

総合して、その

結論を

約めて言うと、およそ生物の

各種はけっして

最初から今日のとおりのものができたのではなく、その始めは

如何なるものであったかは知れぬが、長い間に

漸々変化して

現在見るごときものとなったのである。しこうして、

変化するにあたっては

常に少しずつその

種族の生活に

適するように

変じ、だいたいにおいては身体の

構造は

簡単より

複雑に、下等より高等に進み来たったのである。もっともいったん

複雑な

構造を持った高等の生物が、さらに

簡単な下等のものに

退化したと思われる

例もあるが、これはいずれも

特別の場合で、

寄生虫や

固著生活を

営む生物のごとくに、体の

構造が

簡単であるほうが、その

種類の生活に

特に

都合のよろしいときに

限られる。また今日

数種に分かれている生物でも、その昔にさかのぼると

共同の

先祖から起こったらしく思われることがすこぶる多い。世人の

飼養する動物、

栽培する植物にはほとんど

無数にその

実例があるが、野生の動植物においてもおそらくこれと同様で、

初め

一種のものも後には

子孫の中に

種々体形

性質などの

相異なったものが生じて、ついに多くの

種類に分かれたのであろう。されば全体に通じていえば、生物なるものは昔より今日に

至るまでの間に

常に

一種より

数種に分かれ、

簡単より

複雑に進み来たったものと見なすことができる。しこうして、この考えを先から先へと

推し進めると、ついに地球上に

初めて生じた生物はおそらくただ

一種であって、かつもっとも

構造の

簡単な下等のものであったに

違いないとの

結論に

達するが、これは

実際如何であったかは、もちろん

確かな

証拠をあげて

論ずることはできぬ。生物の

各種族は

如何にして生じたものであるかという問いに対して、

進化論は

一応の

確かな答えはできるが、そもそも生物なるものは

初め

如何にして生じたものであるかと、さらにその先の問題を出せば、これに対しては事実に

基づいた

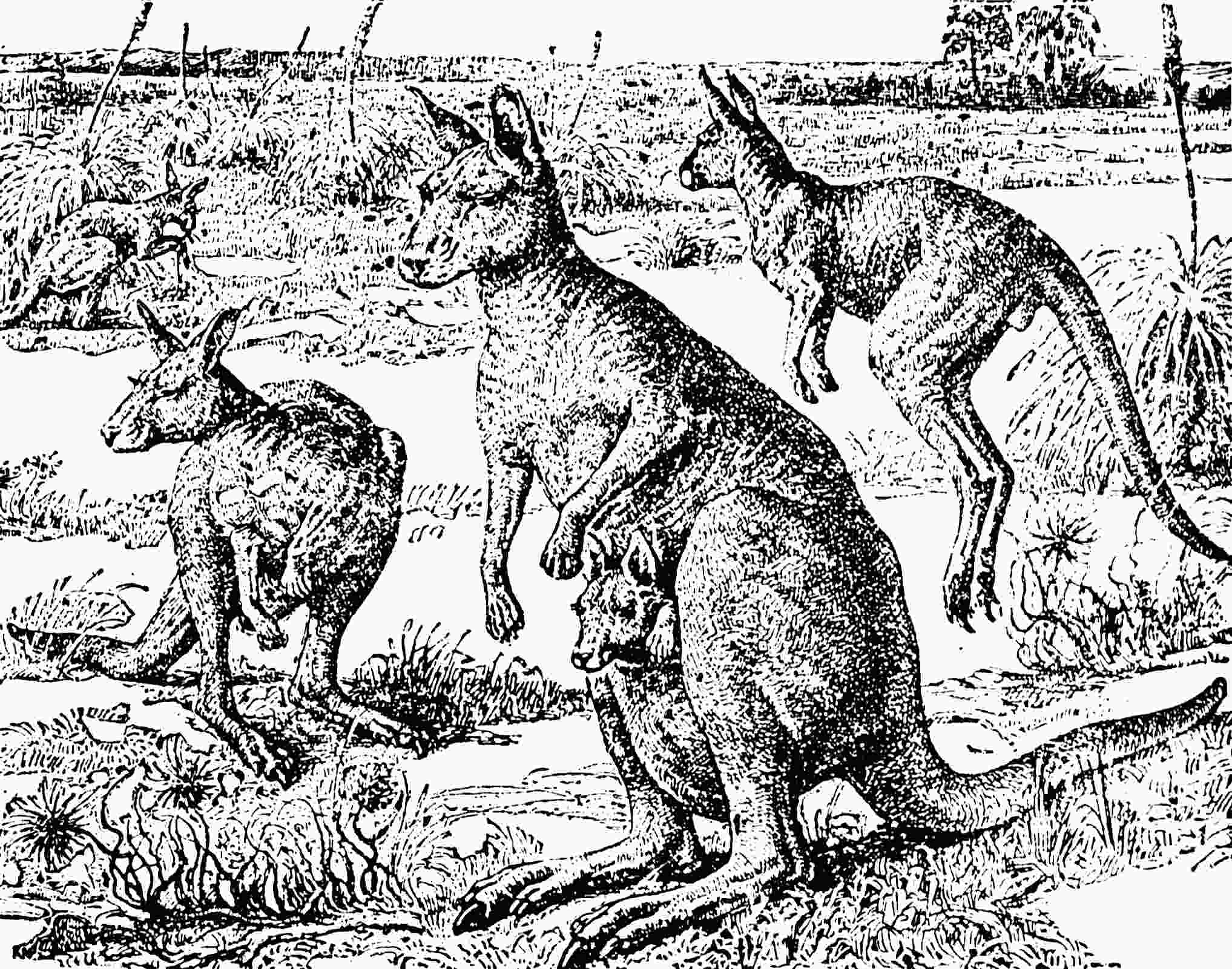

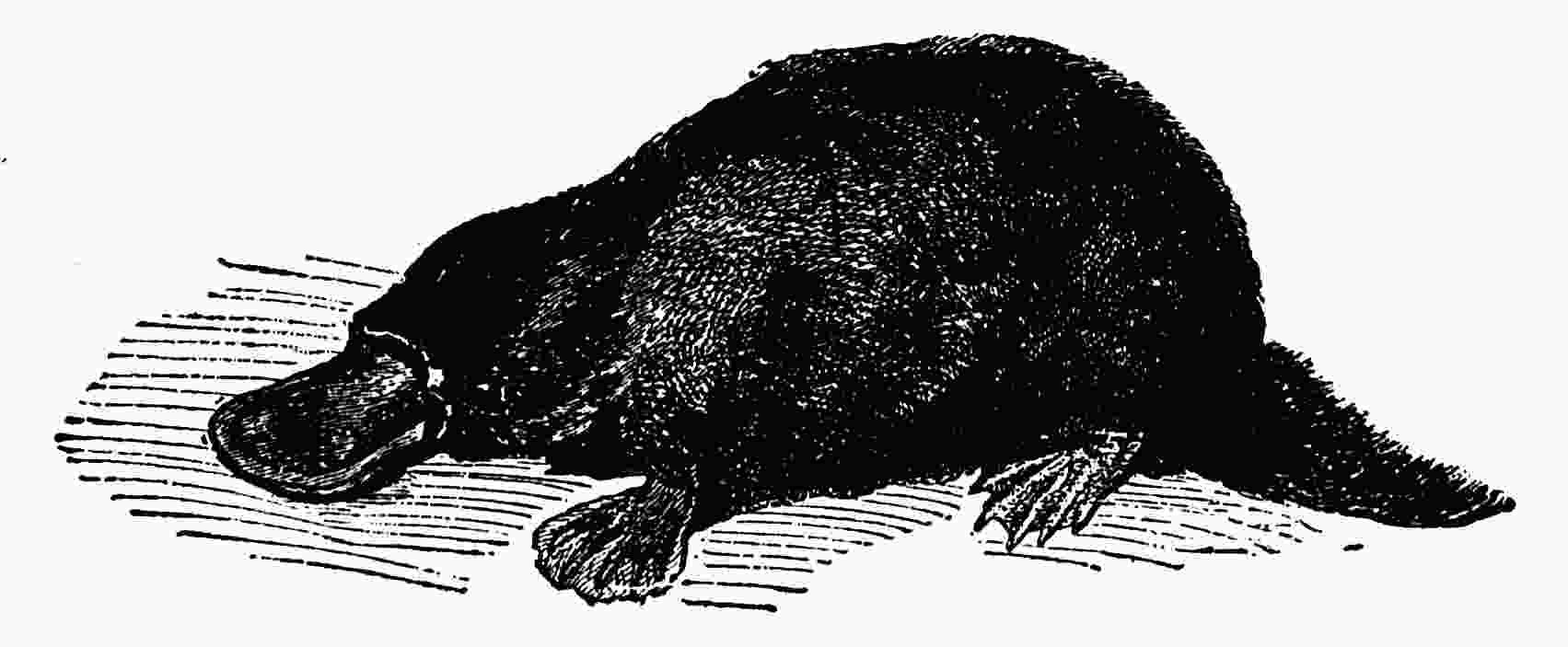

確かな返答はできぬ。人間と

猿とは

共同の

祖先から起こったとか、

哺乳類はすべて

初めは「カンガルー」などのごとき

有袋類であったらしいとかいうごとき、

比較的近代に

属することはずいぶん

確かに知ることができるが、時代が遠ざかれば遠ざかるほど

我々の

知識はあいまいになって、もっとも古い時代までさかのぼると何もわからなくなる。これはわが国の

歴史でも

明治時代のことならば

相応に

詳しくわかるが、神代は

'藐焉として

測度すべからざると同じ

理屈である。

かように生物の

個体の起こりと

種族の起こりとについては、ある

程度まで

確かな答えができるが、そもそも生物なるものは

最初如何にして生じたものであるかとの問いに対しては、今日のところ、学問上

確かと見なせる答えはない。しかし答えのできぬところを何とか答えたいのが人間の

知的要求であると見えて、今まで

種々様々の

想像説が持ち出された。その中には

初めから相手にするに足らぬと思われるものもあれば、また

比較的に

無理の少ない

穏当な

説と思われるものもある。地球は

初め

熱したガスの

塊で、次には

熔けた岩の

塊となり、その後

段々冷却して今日のありさまになったものであろうとは、天文学上

確からしい

説であるが、これから考えると、地球の表面には

最初から生物があったわけではなく、地面がさめて生物に

適する

状態になってから生物が

現われたものに

違いない。しからばいつごろ

如何なる生物が

初めて生じたかと

尋ねると、前に言うたとおり

想像説をもって答えるのほかにしかたはない。

或る人は地球上の生物の

先祖は、流星の

破片にでも

付著して天から

降って来たのであろうと

説いたが、これなどは

如何にも真らしからぬのみならず、

仮に真としても流星についていた生物は

如何にして生じたかという問いがさらに起こるゆえ、

単に

疑問を

一段先へおしやっただけで、実は何の

解決をも

与えぬ。また

或る人は、地球のなお

熱して温度の高かったころは、今日と

違って

種々の

化学的変化も

盛んに起こったであろうから、

無機物から生物の生ずるのに

必要な

条件が

備わっていたのであろうと

論じているが、これはあるいはさようかも知れぬ。しかしながらその

条件とは

如何なることであったかは全くわからず、したがって今日はそのような

条件が

備わっていないと

断然言い切ることもできぬ。当今多数の学者は、生物が

無機物から生じたのは地球の

歴史中の

或る時期に起こったことで、今日はもはやそのころとは地球の

状態も

異なっているゆえ、

無機物から直ちに生物の生ずるごときことは決してないと考えているようであるが、この

説は

実際如何ほどの

根拠を有するものであろうか。

親なくして生物の生ずることは決してないという今日の考えは、多くの

実験の

結果であって、その

応用に

誤りのないところを見ると、おそらく

疑いなく

確かなことであろうが、地球が昔は生物の生活に

適せぬ火の

塊であったとすれば、その後いつか一度

初めて生物の生じたという時があったに

違いなく、その生物には親はなかったに

相違ない。また今日といえどもどこかで、

無生物から

漸々生物ができているかも

測りがたい。

何故というにもっとも

簡単な生物はもっとも

微細なもので、

現に

黴菌の

類には千倍二千倍に

拡大せねば明らかに見えぬものもあり、

病源の中には

微生物であることがよほど

確かに思われながら、

最高度の

顕微鏡を用いてもその正体を見いだすことのできぬものもある。それゆえ

無機化合物から

漸々複雑な分子が組立てられ、ついに生物ができたとしても、これは決して直ちに形には見えぬであろう。

我々が見てこれは明らかに生物であると考えるものは、すでに生物としていくぶんか進歩したもので、まだこの

程度に

達せぬ前のものは、あるいはこれを見ることができぬやも知れぬ。されば

種々の

実験によって、生物は決して親なしに生ずものでないということが

確かになっても、これはすでにいくぶんか進歩した明らかな生物についての

論であって、

出来初まりの生物が

無機物から

漸々生ずることも、決してないと

断言することはできぬ。

前にも

述べたとおり、生物の

個体は

必ず親から生じ、生物の

種族は長い間に

漸々変化してついに今日の

姿に

達したものとすれば、今日の生物はみな長い

歴史の

結果である。かく長い

歴史の

結果として生じた生物

各種と同じものが、今日それだけの

歴史を

経ずして

突然生ずることはとうていできそうに思われぬが、その

歴史の

最初の生物に

似たものが、今もなお生じつつあるごときことはないかとの問いに対しては、

否と

確答するだけの

証拠はない。

著者の考えによれば、

無機物から生物になるまでには

無数の

階段があって、その間の

移り行きは、あたかも夜が明けて昼となるごとく、決してこれより前は

無生物これより後は生物と、

判然境を定めて

区別すべきものではない。地球の表面に

初めて生物ができたという時もおそらくかような具合で、

簡単な化合物から

漸々複雑な化合物が生じ、いつとはなしについに生物と名づくべき

程度までに進み来たったのであろう。されば今日といえども、かようなことの行なはれ

得べき

条件の

備わってある場合には、

無生物から生物の生ずることがあるべきはずで、もしかような場合を

真似ることができたならば、

人為的に

無生物から生物を

造ることもできぬとは

限るまい。新聞や

雑誌に時々出て来る生物の

人造というのは、

現今人の知っているごとき進歩した生物を

試験管内で

突然生ぜしめるとのことであるゆえ、これはおそらく

無理な注文であろうが、生物の

出来初めの

程度のものを

造るということならば、これは決して

不可能であると言い放つことはできぬであろう。

要するに、生物のなかったところに新たに生物の生ずるのは

如何なる場合であるかという問いに対しては、われらの

知識は

極めて

貧弱であって、今日のところとうてい

満足な答えはできぬ。ただ

実験によって、

消毒した

'缶の内に

自然に

黴菌の生ずるごときことはないということを、

確かに知り

得たのみである。

生物の

個体が生活を

続けるには

常に外界から食物を取らねばならぬが、植物と動物とではその食物に大なる

相違がある。まず

普通の植物は何を食うているかというと、空中からは

炭酸ガスを取り、地中からは水と

灰分とを

吸うのであるが、これらのものが

材料となり、

相集まって

次第に植物体の

組織ができる。ためしに

材木を

焼けば、

炭酸ガスと

水蒸気と

灰とになってしまうが、これは一度植物の体内で組合わせられたものを、

熱によって

再び

旧の

材料にくだき

離したと見なすことができる。しこうして植物が

灰、水および

炭酸ガスのごとき

無機成分から、自身の体を

造るにあたって

必要なるものは日光である。

緑葉を日光が

照らせば、緑葉内で水の

成分なる

酸素、

水素と

炭酸ガス中の

炭素とが

結び

付いて

澱粉が生じ、次に

澱粉は

砂糖に

変じ、

溶けて植物体の

各所に流れ行き、あるいは

芽に

達して、新たな

組織を

造ることもあれば、また根や

茎の中で

貯蔵せられることもあろう。

葡萄の中の

砂糖も、

甘藷の中の

澱粉も、

大豆の中の油も、

皆かようにして生じたものである。

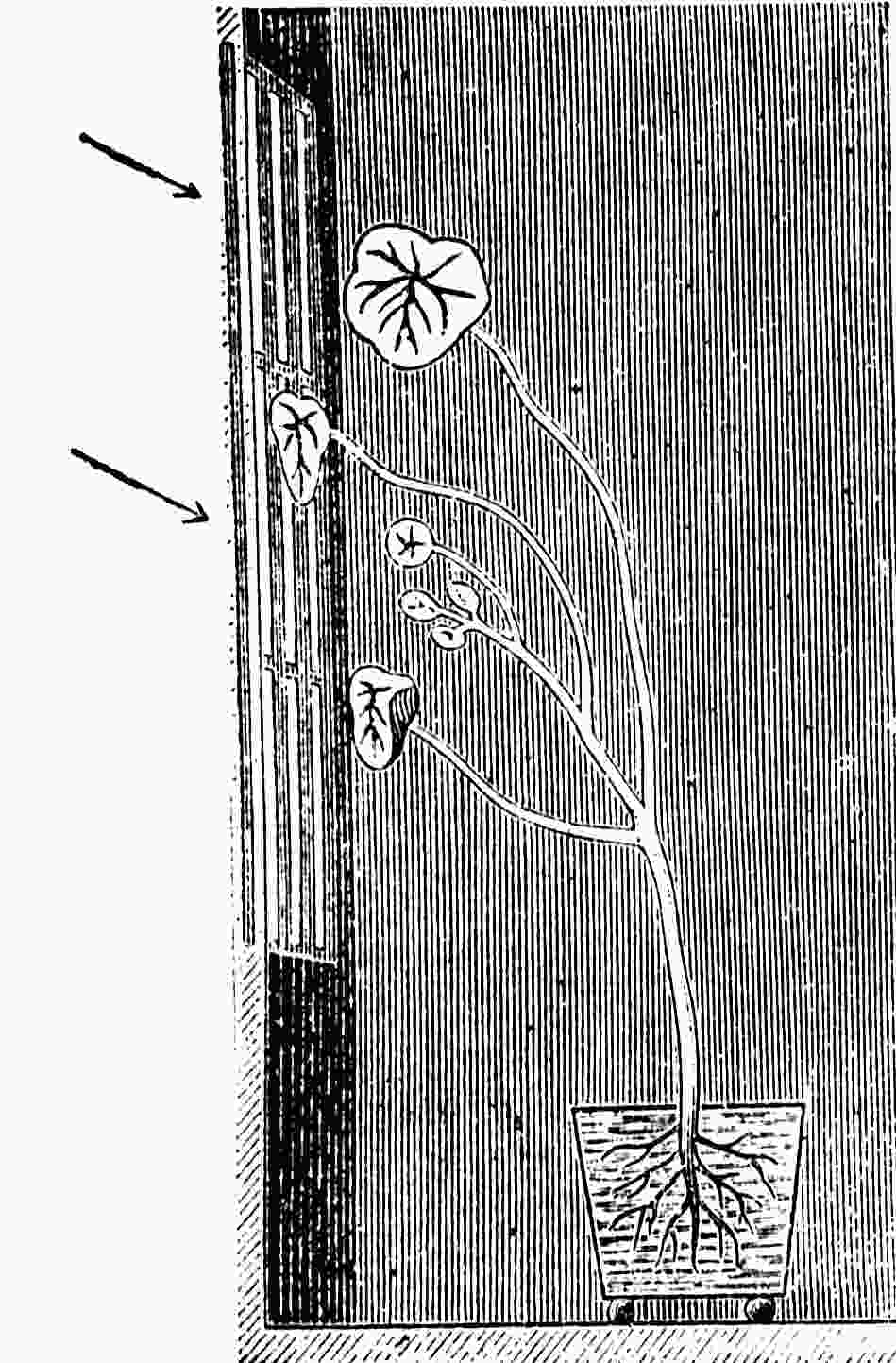

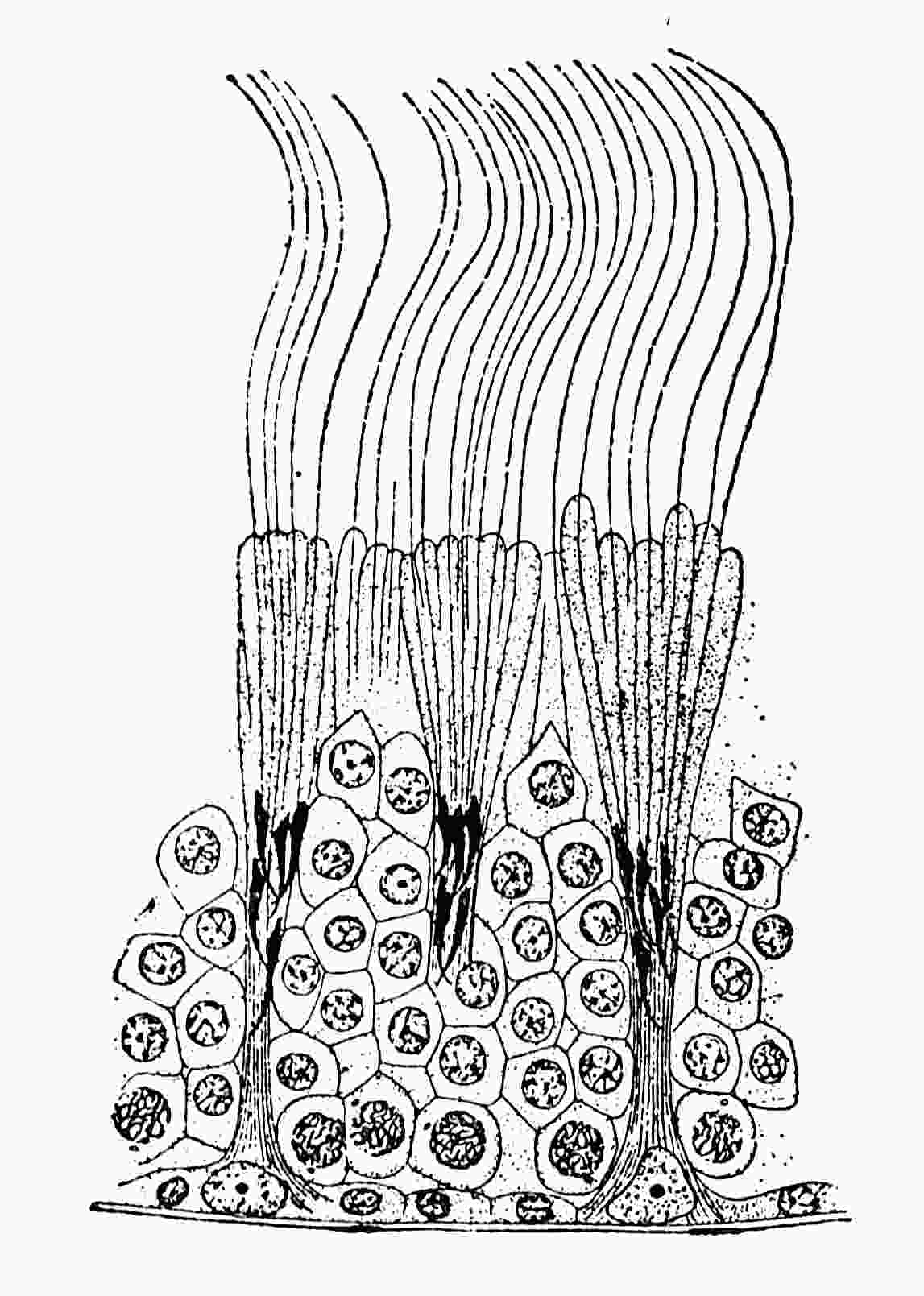

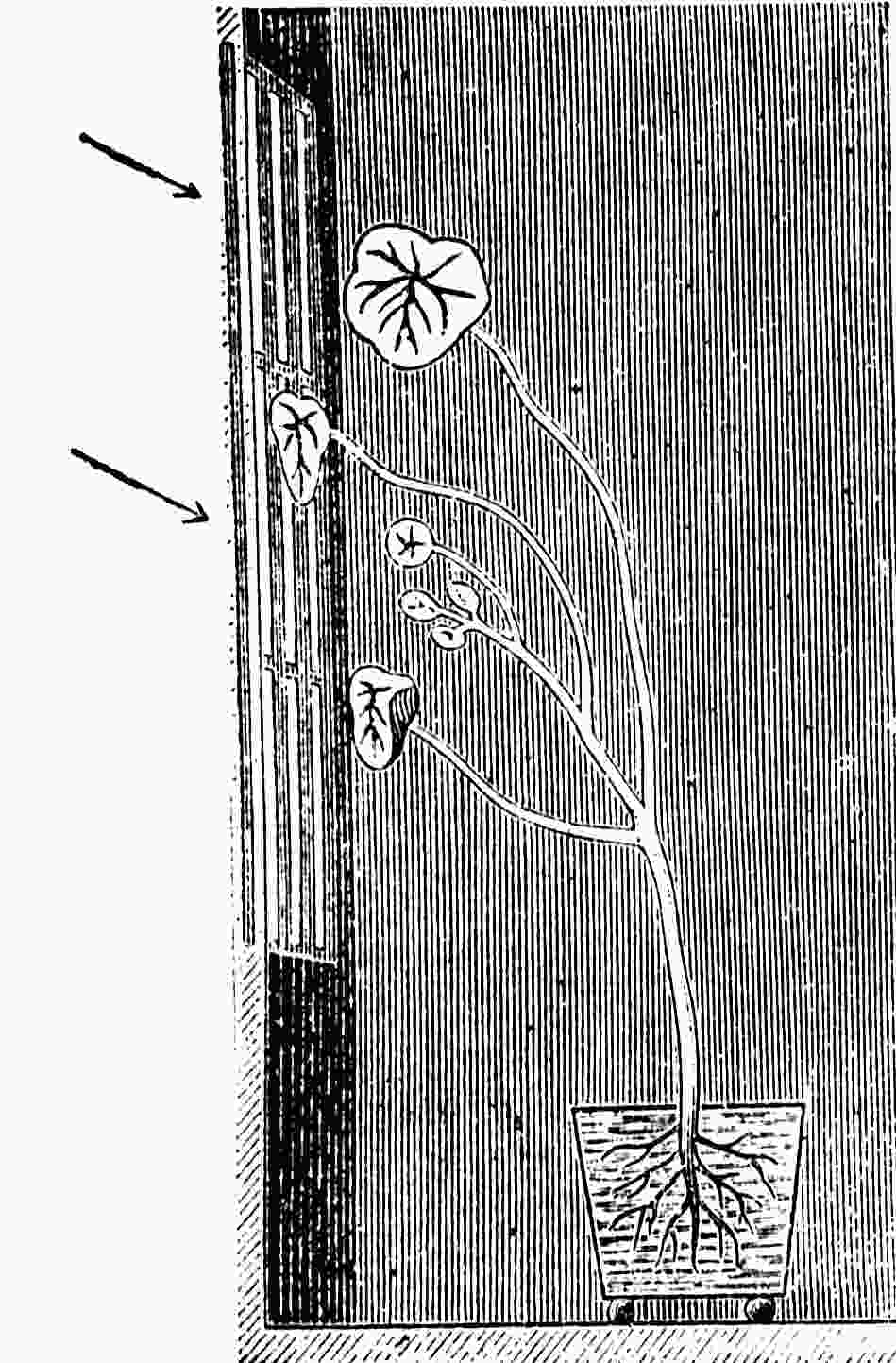

澱粉実験

澱粉実験

日光があたれば緑葉内に

澱粉粒の生ずることは、

極めて

簡単な

試験で、だれでも自身にためして見ることができる。すなわち黒い紙か

錫板かで葉の一部をおおい、

暫時日光に

照らした後にこれをヨジウム

液に

浸ければ、日光のあたっていたところだけはその中に生じた

澱粉粒がヨジウムに

触れて

濃い

紫色になるが、

影になっていたところはかようなことがない。もしアルコールで葉の緑色を

抜いてしまえばそこは白くなるから、

澱粉粒のできたところとの

相違がすこぶる

明瞭に見える。かような

次第で、植物は

常に日光の力を

借り、

無機成分より

有機成分をつくり、これを用いて生活しているのである。

これに反して、動物のほうはすでにできている

有機成分を食わねば命を

保つことができぬ。動物の中には植物を食うものと、動物を食うものとがあるが、食われる動物は

必ず植物を食うもの、または植物を食うものを食うものであるゆえ、動物の食物は、その

源までさかのぼれば

必ず植物である。されば植物なしに動物のみが

生存するということはとうていできぬ。しこうして動物のはき出す

炭酸ガスや、その

排泄する

屎尿は、また植物の生活に

欠くべからざるものである。

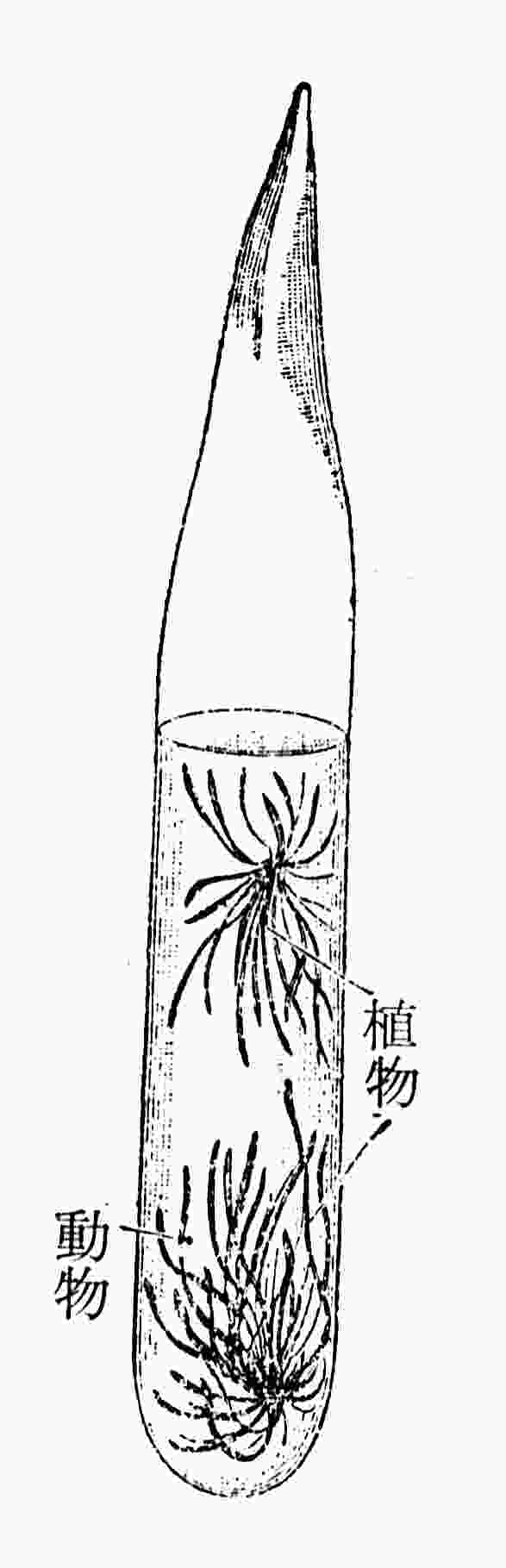

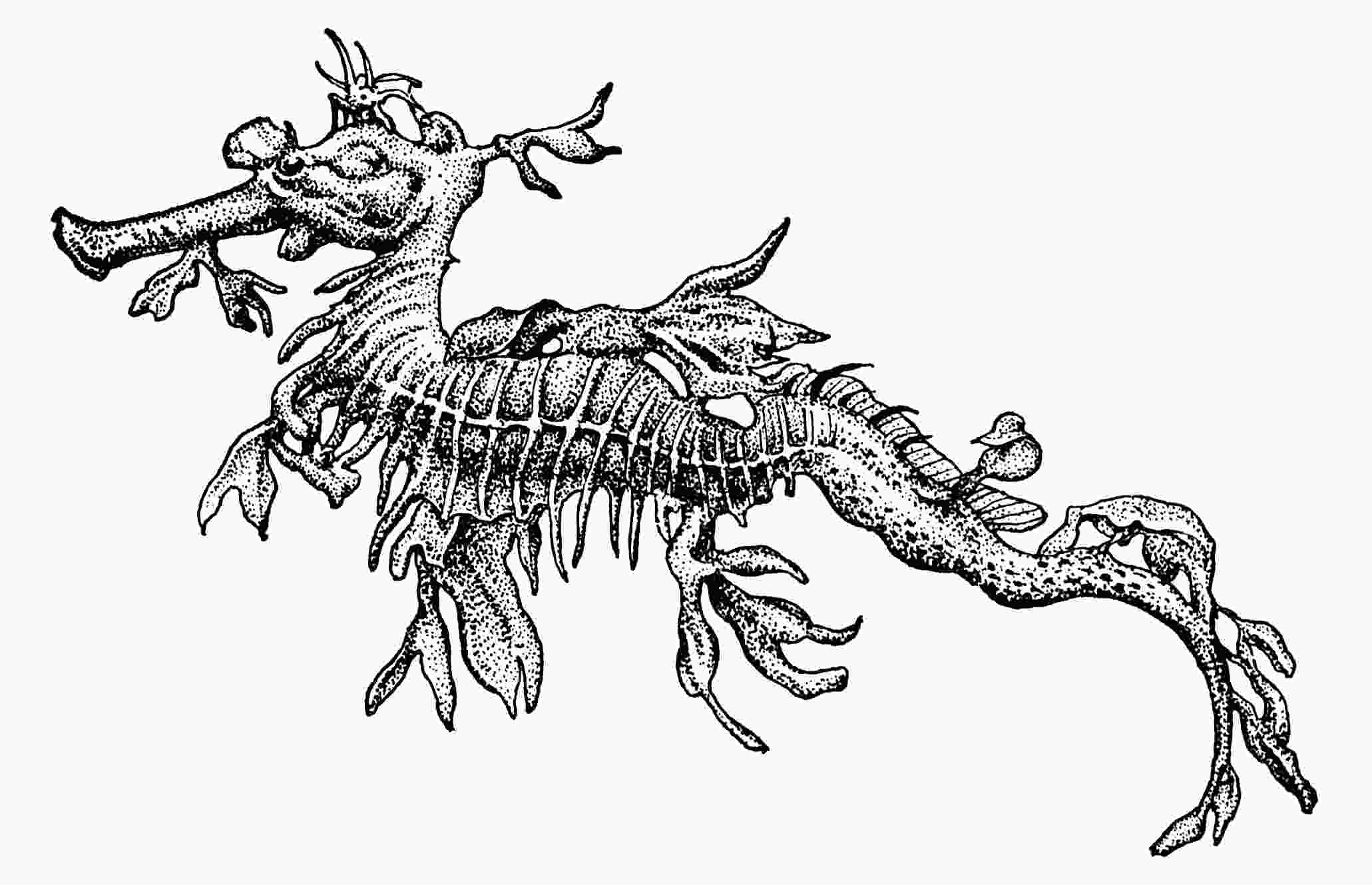

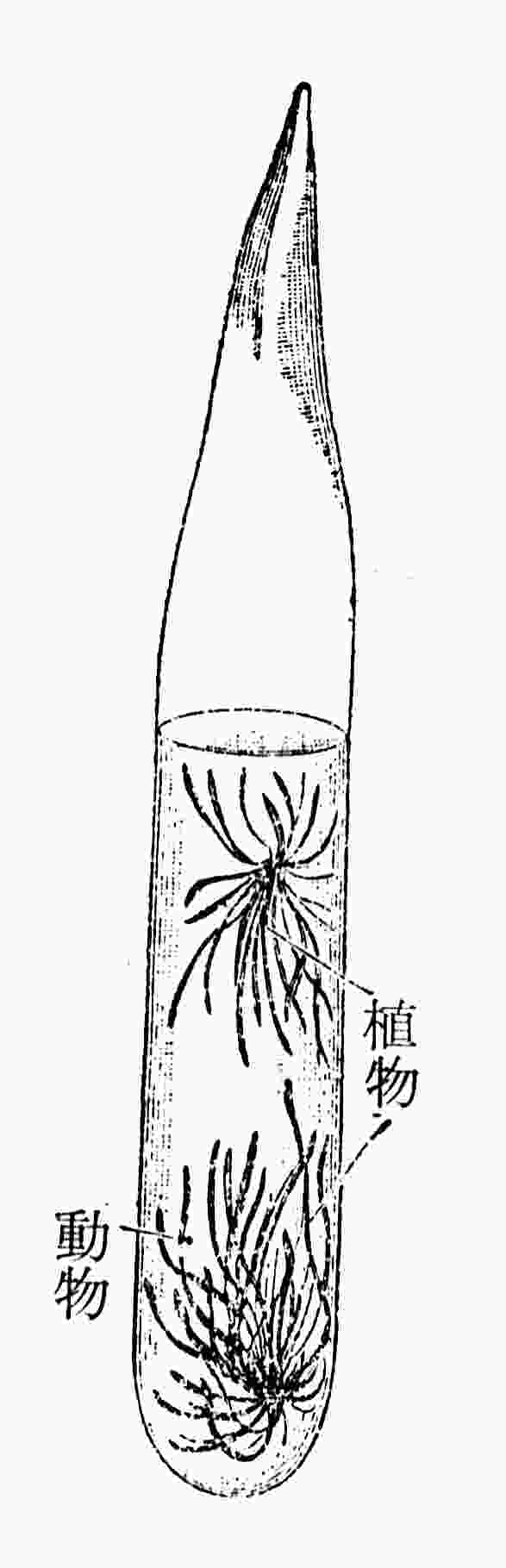

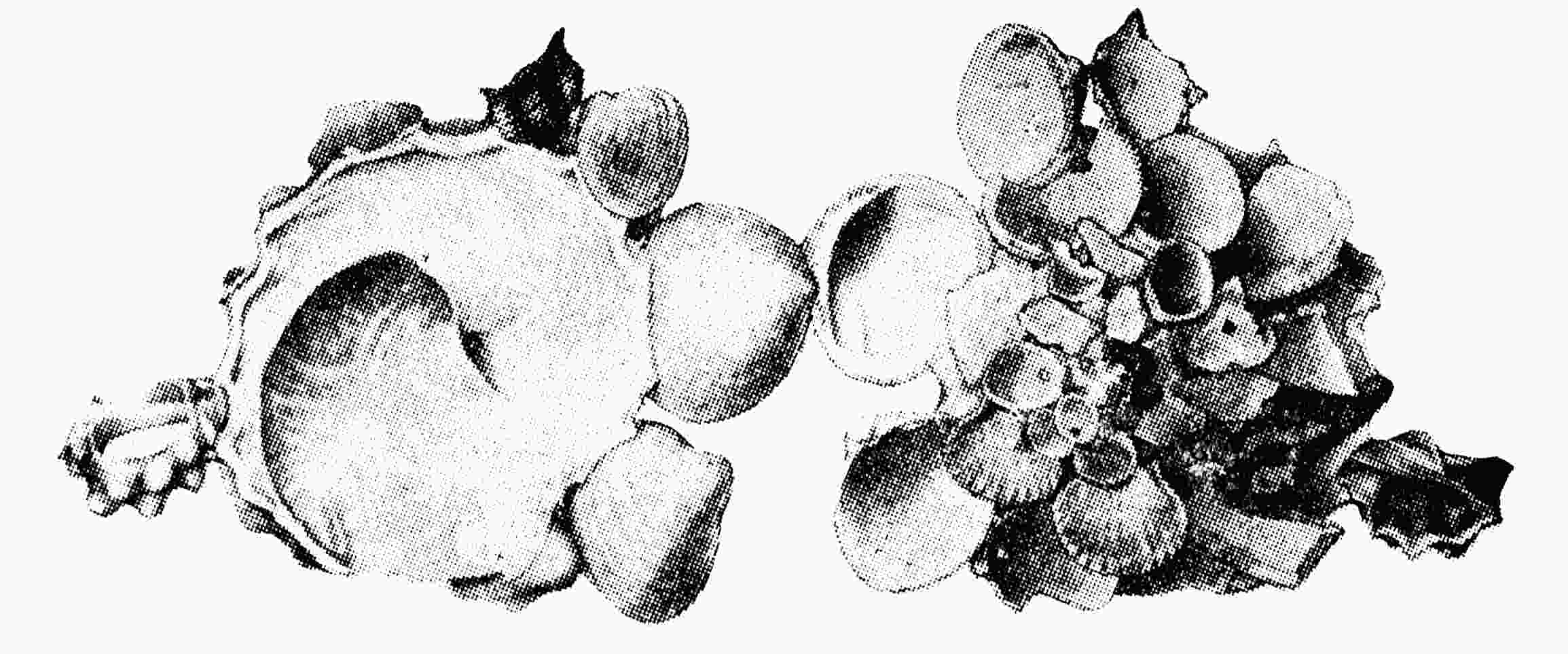

試験管に生物を入れたもの

試験管に生物を入れたもの

すなわち植物と動物とは相より

相頼って生活しているありさまゆえ、もし

適当量の植物と動物とを

硝子器の中に

密閉して外界との交通を全く

遮断しても、日光さえ受けさせておけば長く

生存するはずであるが、

実際ためして見るとそのとおりで、ガラスの

試験管に海水を入れ、

海藻を少しと小さな「いそぎんちゃく」

一匹とを入れて

管の

上端を

閉じれば、海岸から遠いところへ生きたまま

容易に

運搬もでき、また長く

飼うてもおける。かくのごとく植物は日光の力によって

絶えず

無機成分から

有機成分を組立て、これを動物に

供給し、動物は

有機成分を食うてこれを

破壊し、

旧の

無機成分としてこれを植物に返するのであるから、同一の

物質が

常に

循環して

或る時は

無機成分となり、

或る時は

有機成分となって、動植物の身体に出入しているということができよう。

昔は化合物を分けて

有機化合物と

無機化合物との二組とし、

有機化合物のほうは、動植物の生活作用によってのみ生ずるものであって、

人為的に

無機物からつくることはできぬと考えたが、今より九十年ばかり前に

有機化合物の

一種なる

尿素を

人造し

得たのを

初めとして、今日では多数の

有機化合物を

化学的に組立てて

製造し

得るに

至った。

藍、

茜などの

染料は昔はその植物がなければできぬものであったのが、今はたくさんに

人造せられるから、

面倒な手間を

掛けて

藍や

茜を

培養するにおよばなくなった。

有機化合物中のもっとも

複雑な

蛋白質でさえ、近年は

人造法によってややこれに

似たものをつくることができる。されば

有機化合物、

無機化合物という

名称は

便宜上今も用いてはいるが、その間にはけっして

判然たる

境があるわけではなく、分子の組立てが一方は

複雑で一方は

簡単であるというにすぎず、しかもその間には

無数の

階段がある。

緑葉の内で

澱粉が生ずると言うても、むろん

炭素、

酸素、

水素が

突然集まって

澱粉になるのではなく、一歩一歩分子の組立てが

複雑になって、ついに

澱粉という

階段までに

達するのである。また動物が死ねば、その肉や血は

分解して水、

炭酸ガス、アンモニアなどになってしまうが、これまた

急激にかく

変ずるのではなく、

一段ずつ

簡単なものとなり、

無数の

変化を重ねてついに

極めて

簡単な

無機化合物までになり終わるのである。

無機化合物から

有機化合物となり、

有機化合物から

無機化合物になる間の

変化は今日なお研究中であってくわしいことは十分にわからぬが、その

一足飛びに

変化するものでないことだけは

確かである。

生物

個体の身体の

各部についてその

物質の

起源をたずねると、

以上述べたごとく決して同一

分子が長く

変化せずにとどまっているわけではなく、一部分ごとにそこの

物質は

絶えず

新陳代謝する。毛や

爪を見ればこの事はもっとも明白であるが、他の体部とてもやはり同様で、役をすませた古い

組織は

順を追うて

捨てられ、これを

補うためには新しい

組織が後から生ずる。昔の西洋書には人間の身体は七年ごとに全くかわると書いてあるが、これはもとよりあてにならぬ

説で、

障子のごときものも紙は

度々貼りかえる

必要があるが、

框のほうは長く役に立つのと同様に、人間の身体の中にも速やかに

換わる部分と

遅く

換わる部分とがあろう。

例えば

血液のごとく

絶えず

盛んに

循環しているものは

新陳代謝もすこぶる

速やかであろうが、

骨骼などは

新陳代謝がやや

緩慢でも

差支えはない。しかしとにかくつねに

新陳代謝することは

確かであるゆえ、生物の体が

昨日も今日も明日も同じに見えるのはただ、形が同じであるというだけで、その

実質は一部分ずつ

絶えず入れ

換わっている。そのありさまはあたかも

河の形は

変わらぬが、流れる水の

暫時も止まらぬのに

似ている。生物は

一種ごとに

体質が

違うゆえ、人間が牛肉を食うても、決して牛の

筋肉がそのまま人間の

筋肉とはならぬ。まずこれを

分解して人間の

組織をつくる

材料として用いるに

適するものとし、さらにこれを組立て直して人間の

組織とするのであるが、食物をかように

分解するのが消化の

働きである。またいったんできあがった

血液、

筋肉などもこれを

働かせれば少しずつ

分解して

老廃物となり、大小

便となって体外に

排出せられる。

乳のみを飲む

赤児や、

飯と

豆腐とを食うた大人の大小

便に色のついているのを見ても、大小

便が

単に飲食物中から

滋養分を引き去った

残りのみでないことは知れる。かように考えると、生物の身体は一方においては

時々刻々新たに生じ、他方においては

時々刻々死して

捨てられているのであるが、この事については世人は

別に

不思議とも思わずにいる。人間の身体は

無数の

細胞の集まりであるが、その

一個一個の

細胞を見たならば、今生まれるものもあり、今死ぬものもあり、

若いものもあり、

老いたものもあって、あたかも一国内の一人一人を見ると同じであろう。かくのごとく体内の

細胞の生死は

時々刻々行なわれていても、これは

当人が知らずにいるゆえ、

別に問題ともせず、ただ

細胞の集まりなる

個体の生と死に

関してのみ、昔からさまざまの

議論を

闘わせていたのである。生物の起こりに

関する

議論はほとんど

際限のないことで、しかもその大部分は

仮説にすぎぬゆえ、

以上述べただけにとどめておく。

生物の

生涯は食うて

産んで死ぬという

三箇条につづめることができるが、まずその中の食うことから考えて見るに、食物の

種類にも、その食いかたにも、これを

獲る

方法にも、実に

種々雑多の

差別がある。生きるためには食わねばならぬということに

例外はないが、食物の中には

滋養分を多く

含むものと少なく

含むものとがあり、したがって時々

少量の食物を食えば事の足りる生物もあれば、また

多量の食物を昼夜

絶えず食わねば生きていられぬ生物もある。しかしながらいずれにしても食物のほうには一定の

制限があり、生物の

繁殖力のほうにはほとんど

限りがないから、食うためには

是非ともはげしい

競争が起こらざるを

得ない。植物のごときは、日光の力を

借りて

炭酸ガス、水、

灰分などから

有機成分をつくって生長し、これらの物はいたるところにあるゆえ、

競争にもおよばぬようであるが、

適度に日光があたり

適度の

湿気を

備えた地面に

制限があるゆえ、やはり

競争をまぬがれぬ。しかも

一株につき数百、数千もしくは数万も生ずる

種子の中で、

平均わずかに

一粒を

除くほかはみな

生存の

望みのないことを思えば、

如何にその

競争の

激烈であるかが知れる。されば生物の

生涯は

徹頭徹尾競争であって、食物を多く食うものも、少なく食うものも、肉食するものも、草食するものも、食うためには

絶えず

働かねばならず、しこうして

働いたならば

必ず食えるかというと、大多数のものは

如何に

働いてもとうてい食えぬ

勘定になっていて、

暫時なりとも

安楽に食うてゆけるものは金持ちの人間と

寄生虫とのほかにはない。しかもかような

寄生虫類が目前やや

安楽な生活をしているのは、

数多の

難関を切り

抜けて来た

結果で、

初め数百万も

産み出された

卵の中のわずかに一二

粒だけが、この

境遇に

達するまで

生存し

得たのであるから、その

生涯の全部を見ればむろんはげしい

競争である。本章においては動物が食物を

獲るために用いる、

種々の

異なった

方法の中から

若干を

選んで、その

例をあげて見よう。

動物の中には自身は動かずに

餌のくるのを待っているものがある。

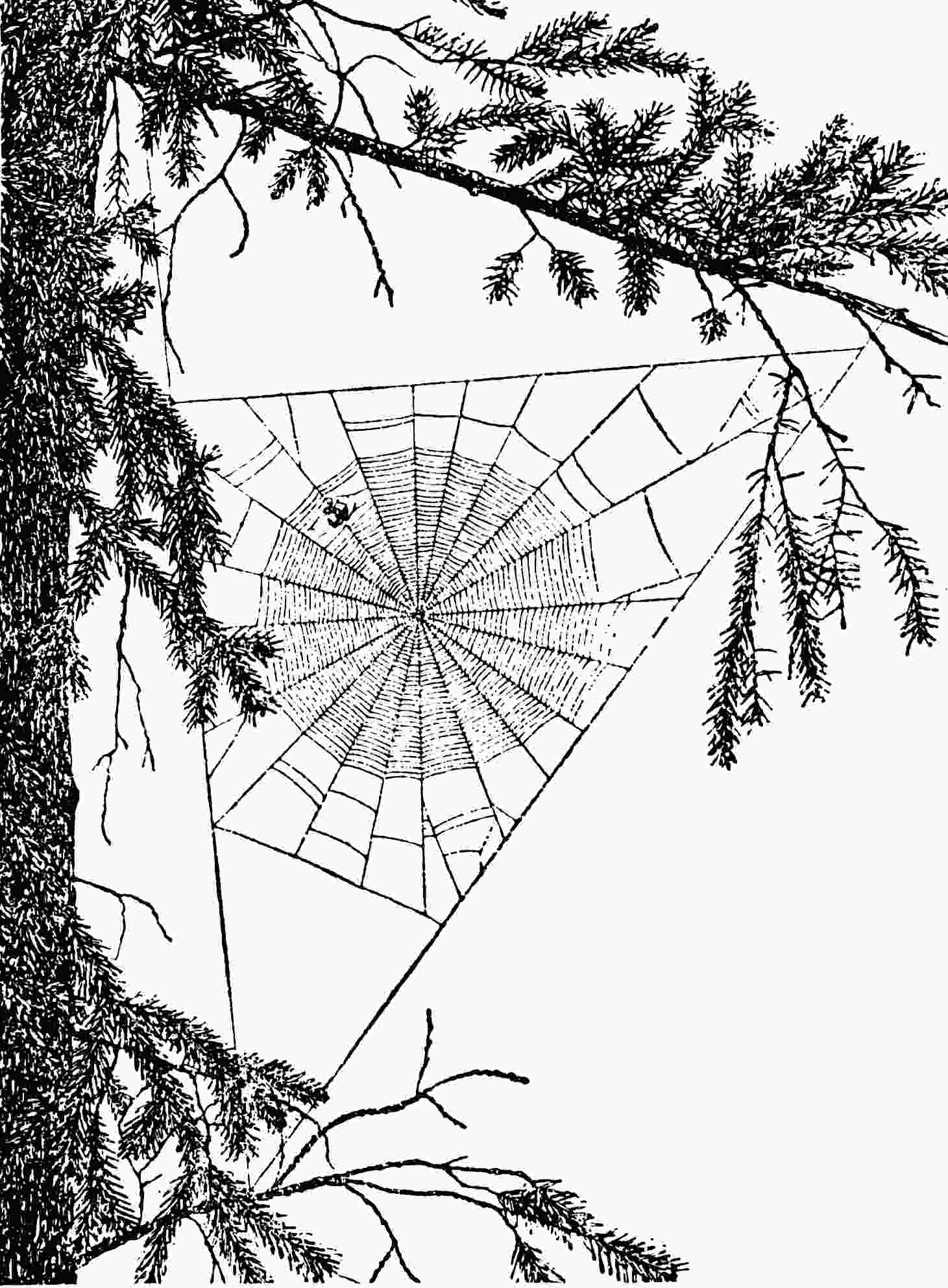

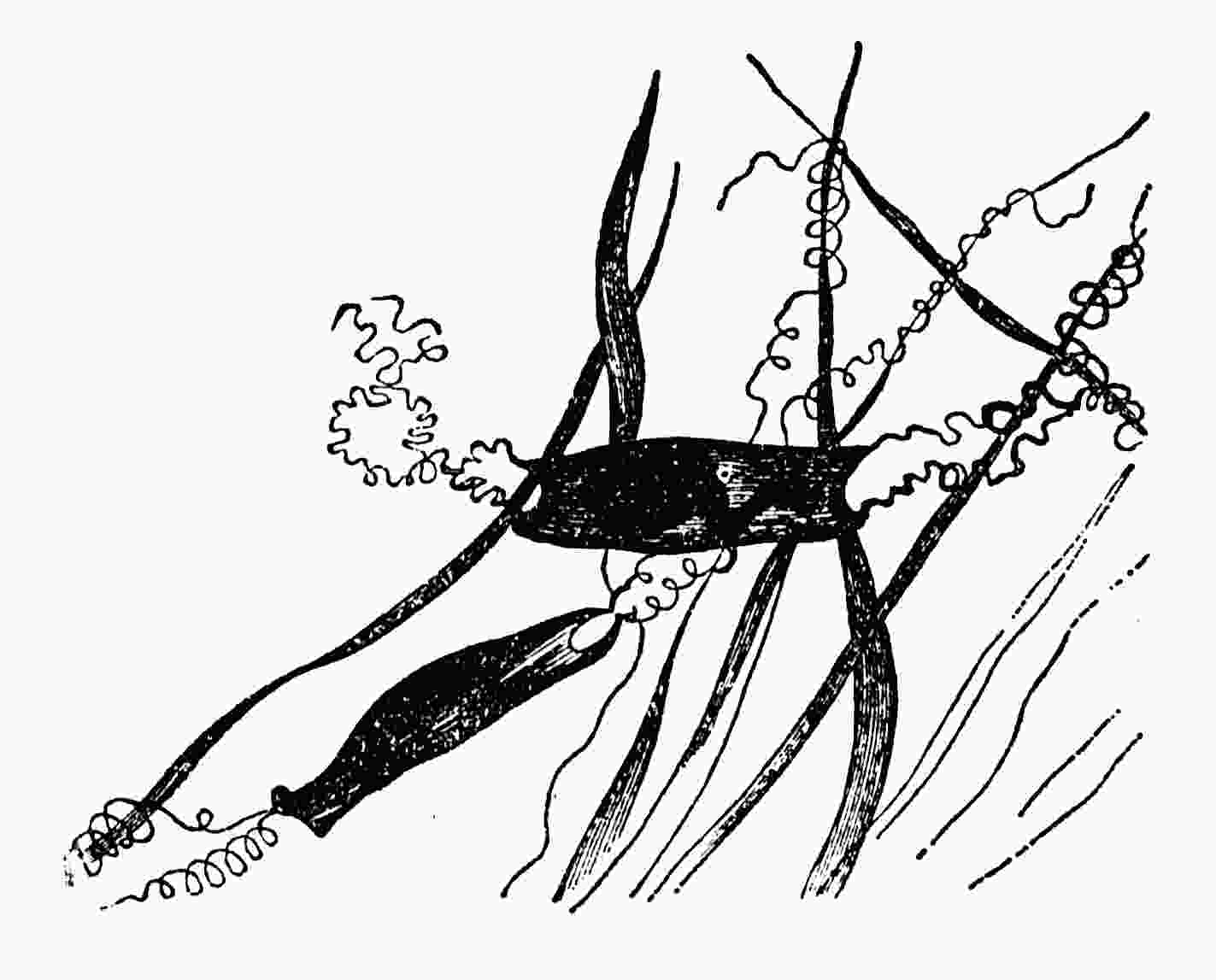

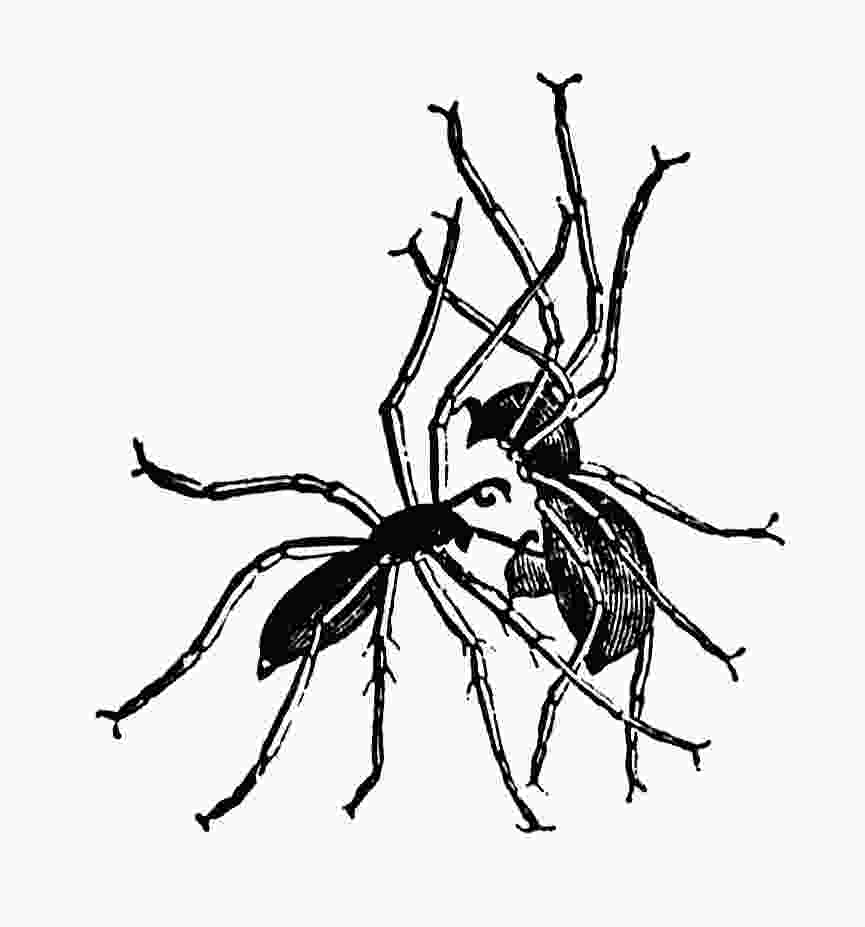

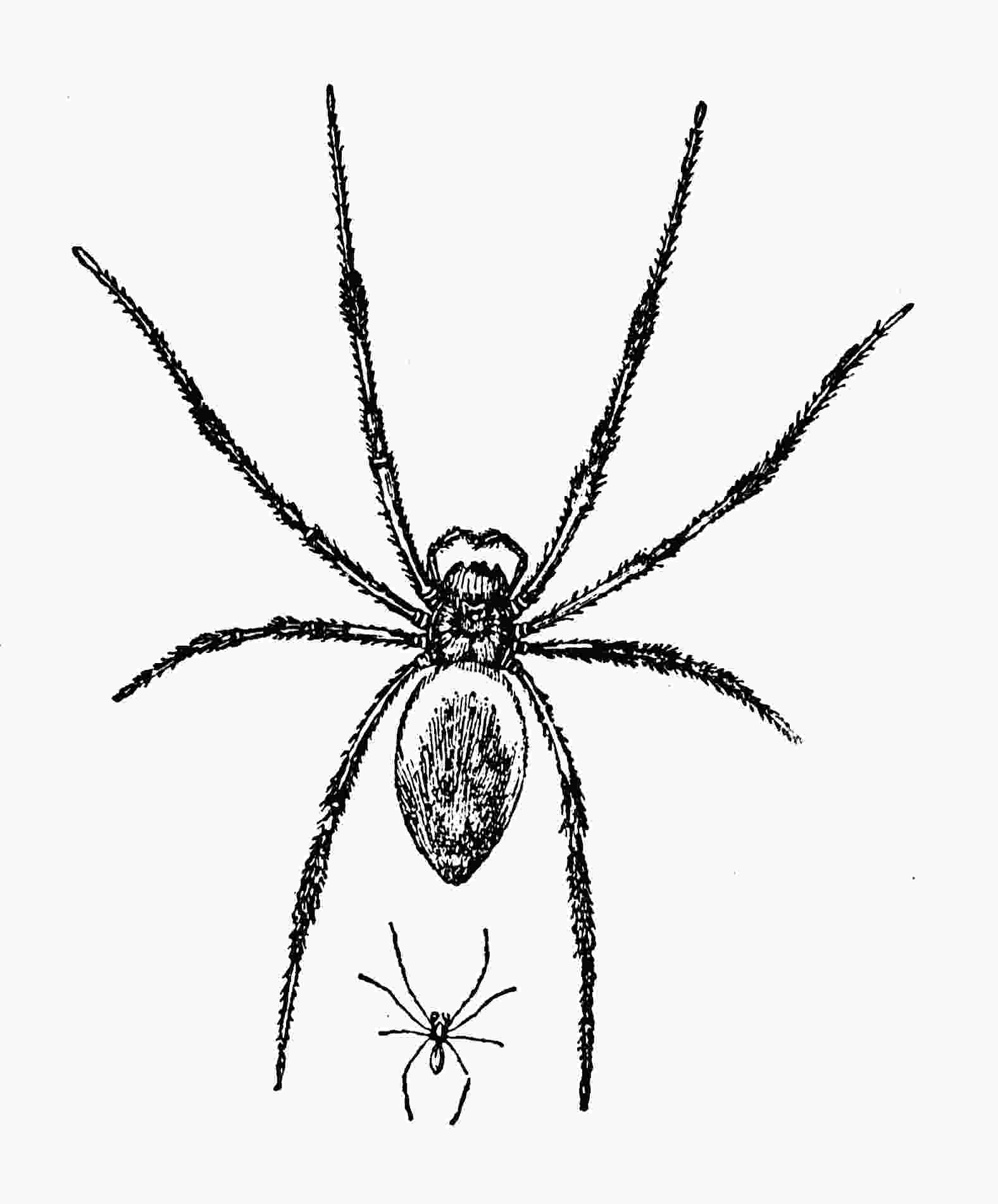

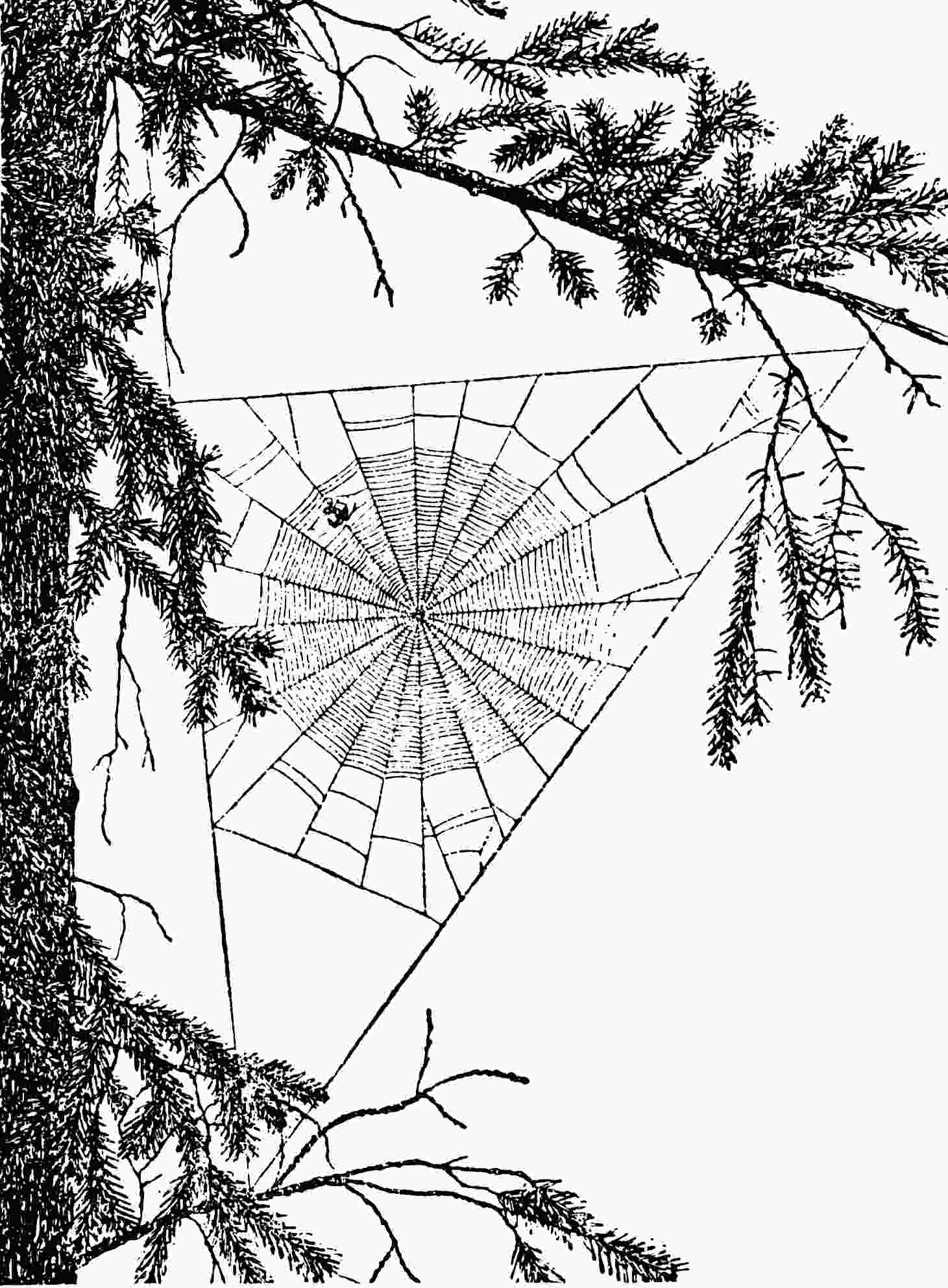

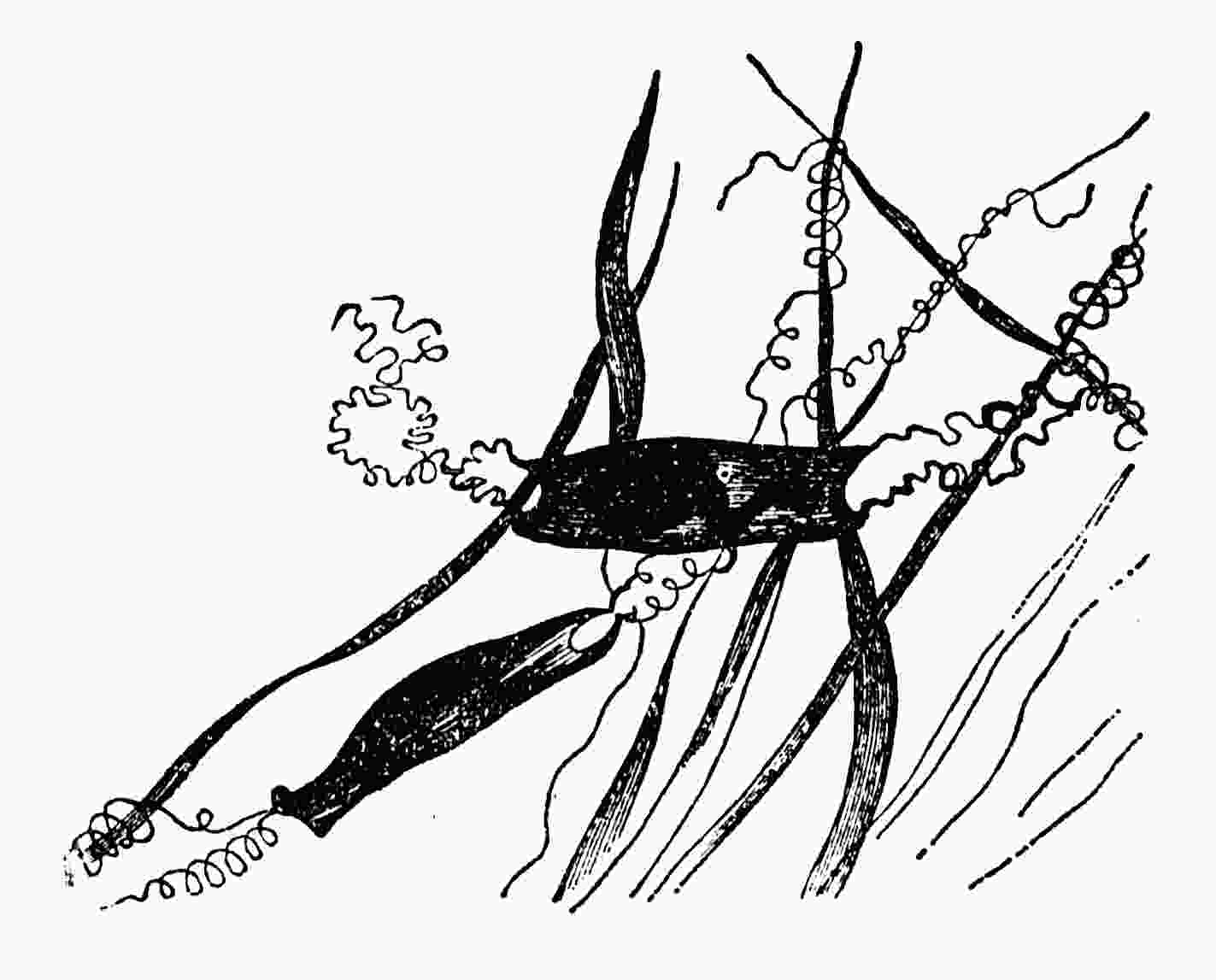

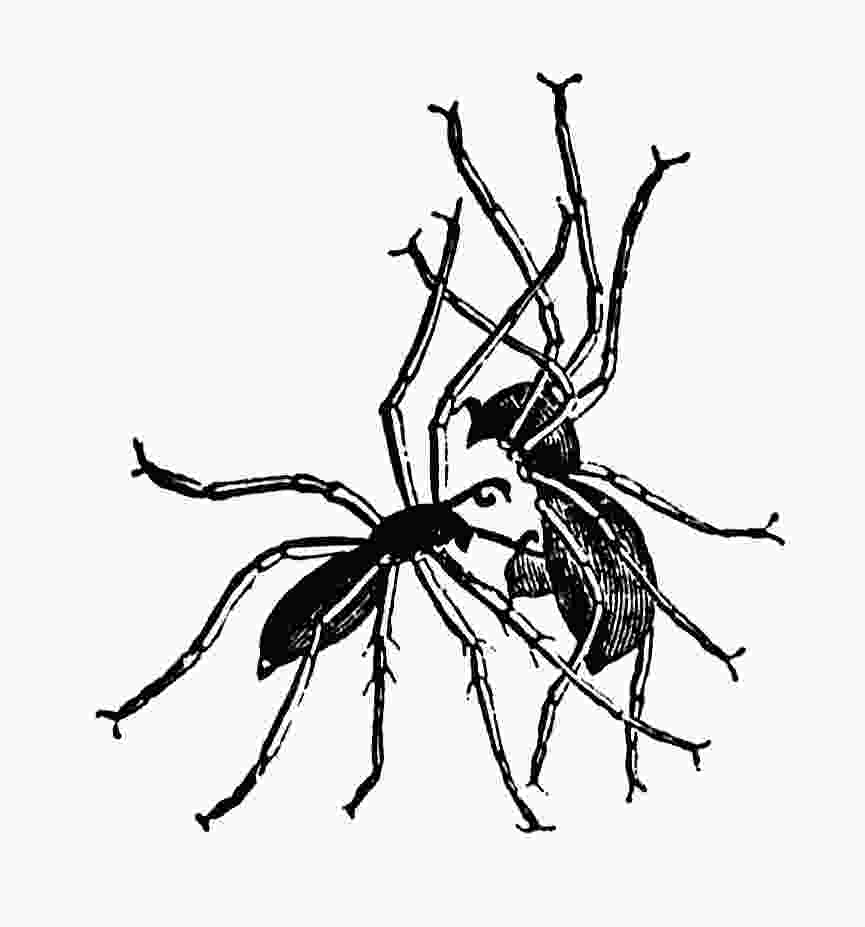

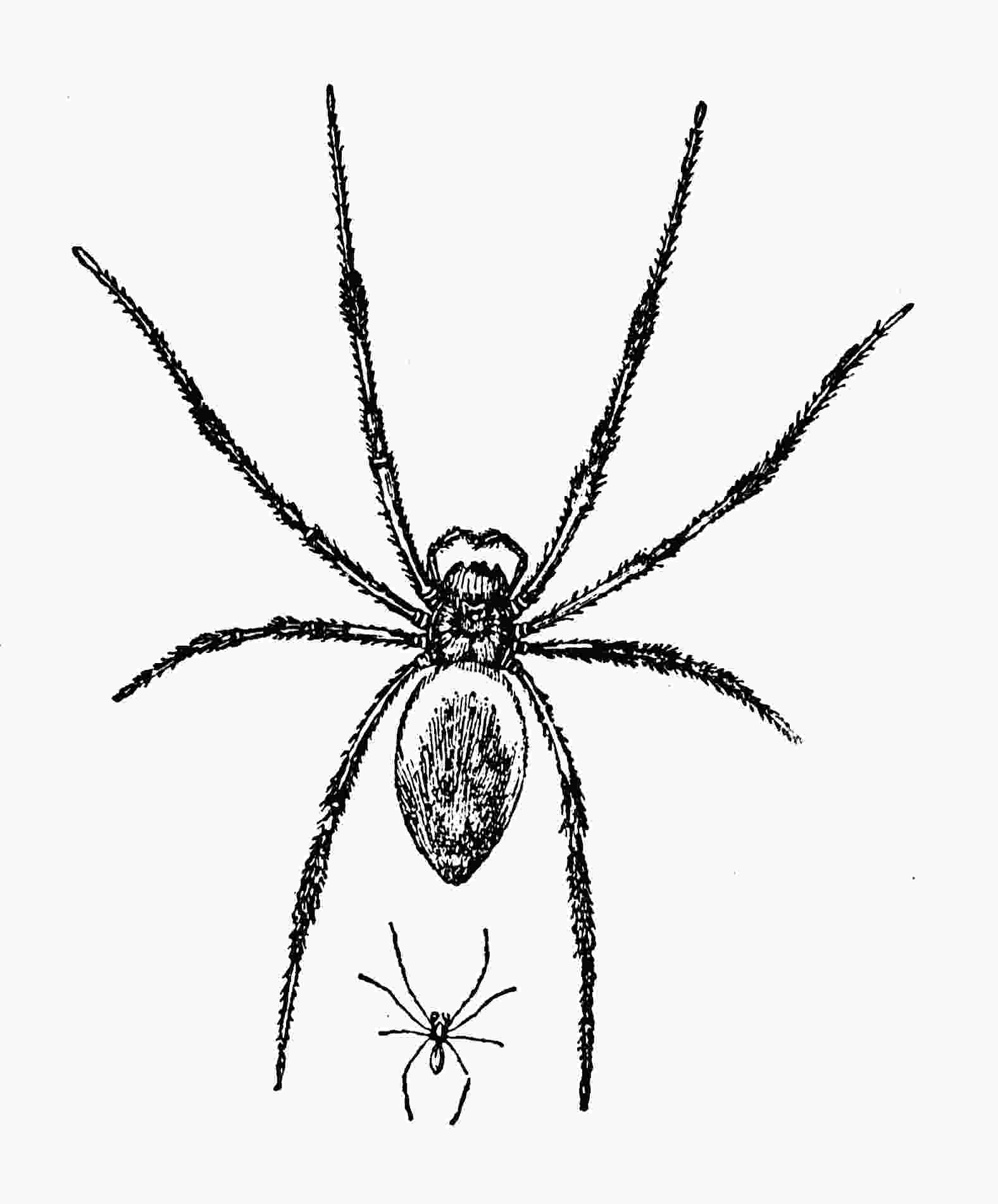

くもの巣

例

くもの巣

例えば、「くも」のごときは庭や林の

樹の間に

網を

張り終われば、その後はただ虫が

飛んで来て引っかかるのを待つだけである。かかるところだけを見ると、さも

安楽らしく見えるが、

初め

網をつくるときの「くも」の

骨折りはなかなか

容易でない。「くも」が糸を

巧みにつかうことは昔から人に知られたところで、ギリシアの神話や

支那の

西遊記の本などにも、その話が出ているが、「くも」の

腹を切り開いて見ると、糸の

材料をつくる

腺と糸の表面を

粘らすための

黐のごときものを出す

腺とがあり、糸は

腹の

後端の近くにある

数個の

紡績突起の先から

紡ぎ出され、足の

爪の

櫛によって

適当の太さのものとして用いられる。

初めは

粘らぬ太い糸を用いて

枝から

枝へ

足場をかけ、全体の

網の形がほぼ定まると、次に細かい

粘る糸を出して細かく

網の目をつくり上げる。

試みに指を「くも」の

巣に

触れて見ると、太い糸は強いだけで

粘らず、細い糸は指に

粘着する。小さな虫が「くも」の

巣に

触れると、あたかもとりもちざおで

差された「とんぼ」のごとくに

逃げることのできぬのはそれゆえである。また「くも」はただ、

網さえ

張れば

餌がとれるかというと、決してさようにはゆかぬ。

一箇所にとどまって、

餌の来るを待っているのであるから、あたかも

縁日の夜店商人と同じく、

往来の

盛んな

良い場所を

選ぶことが

必要であるが、

良い場所を見つけても、そこがすでに他の「くも」に

占領せられている場合には

如何ともできぬ。その上、いったん

網を

張っても雨風のために

無駄になることもあれば、大きな虫や鳥のために

破られることもあるから、しばしば、つくり直さねばならぬ。

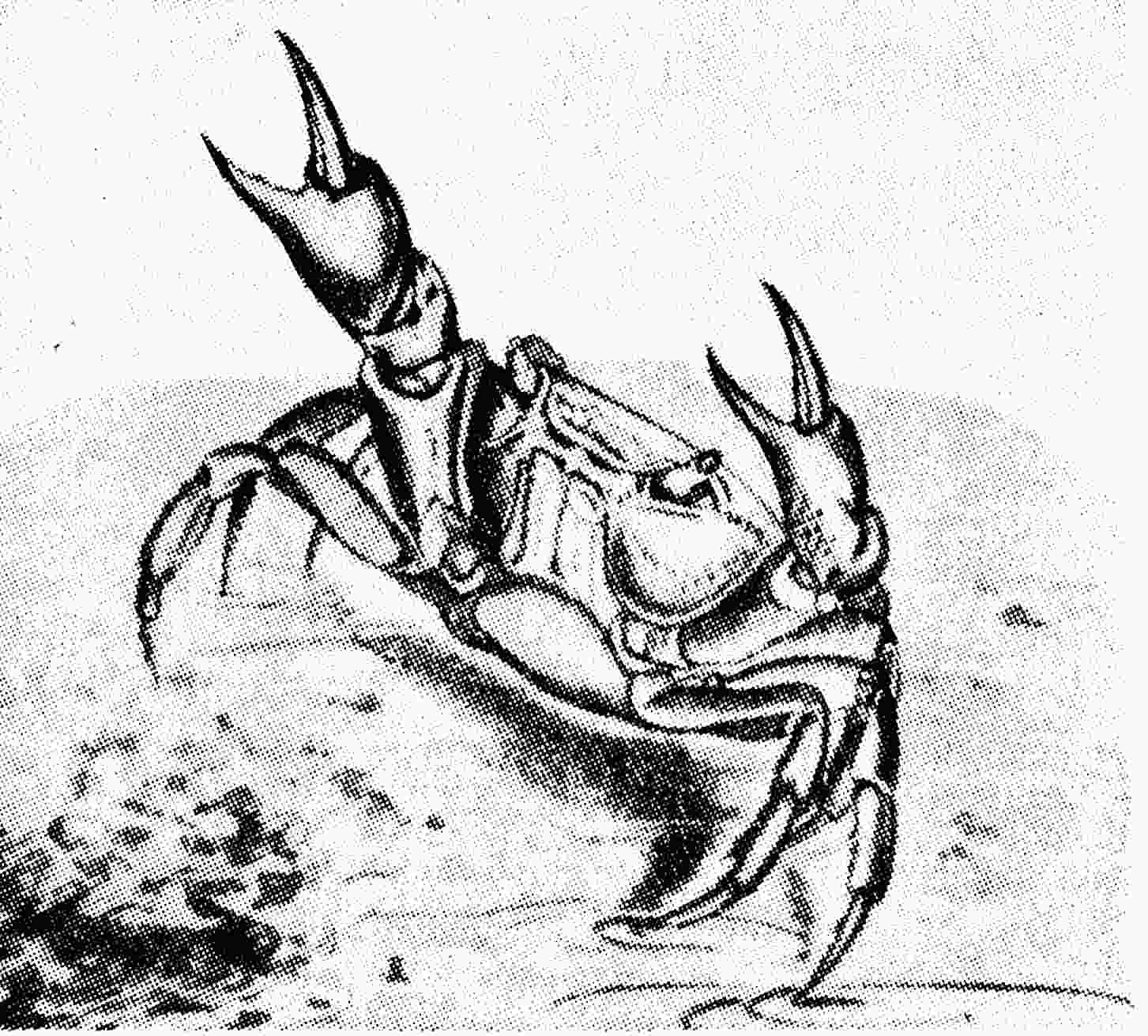

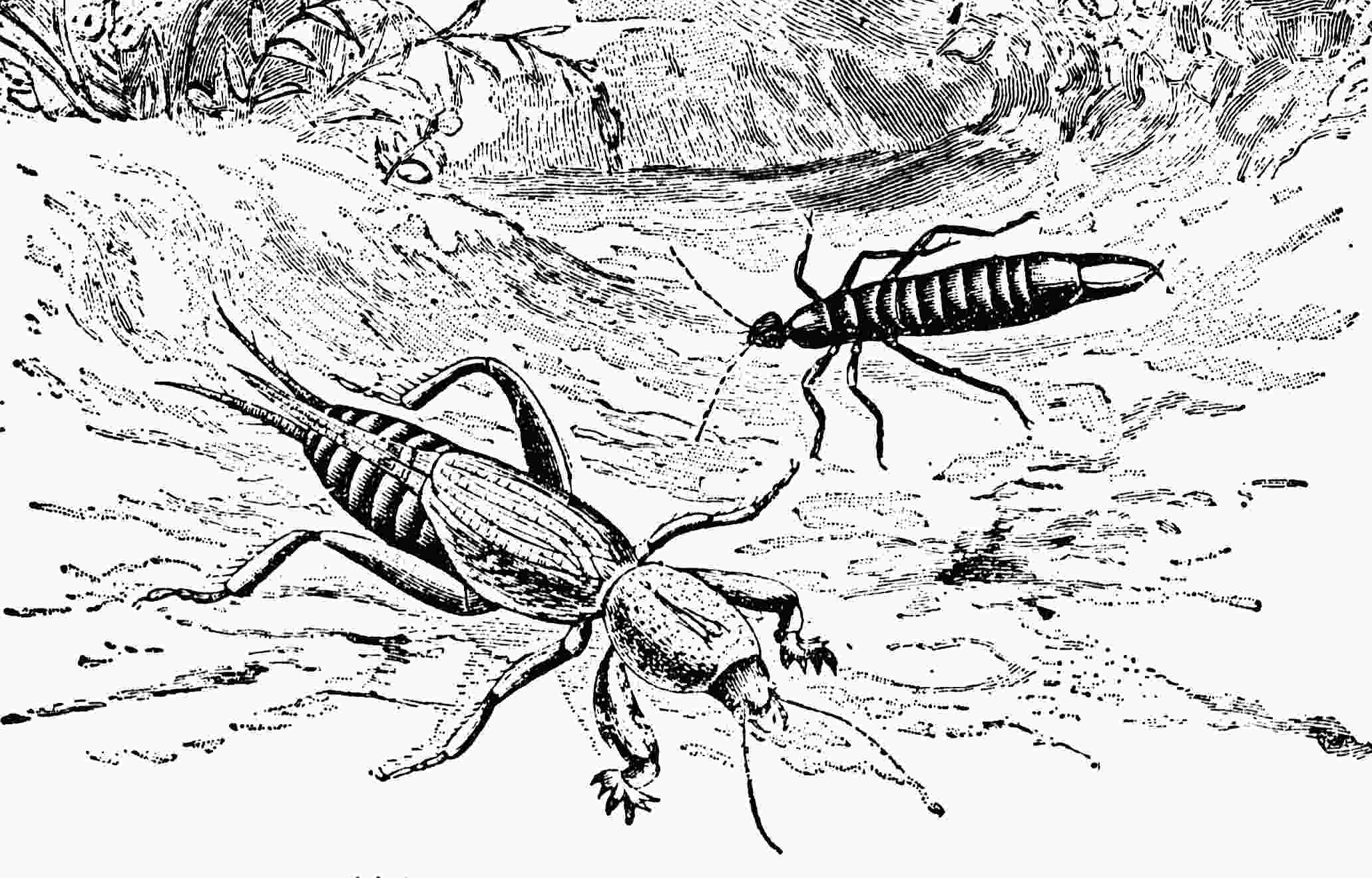

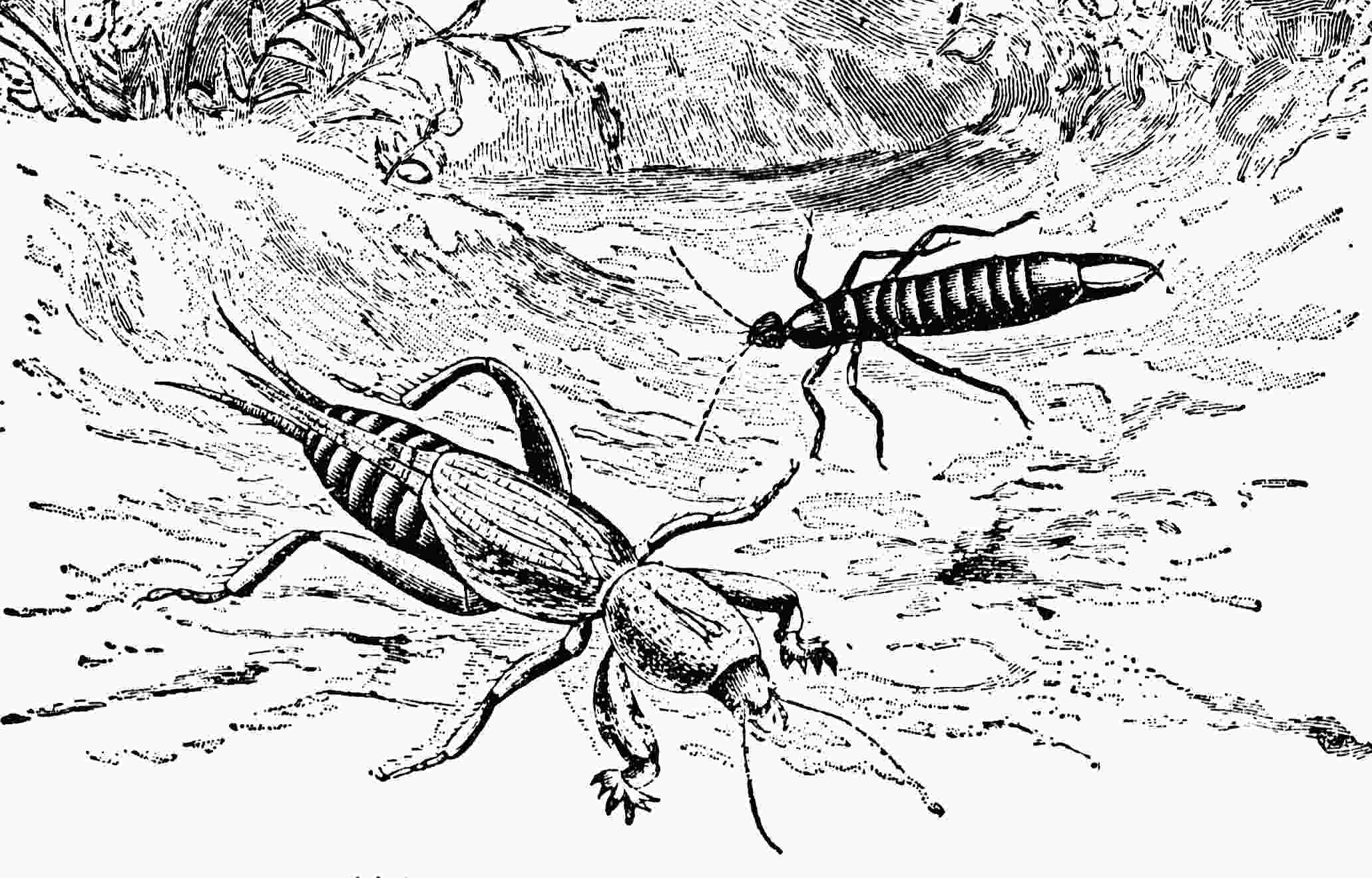

蟻地獄

蟻地獄

また

縁の下などのごとき雨のかからぬ地面には小さな

摺鉢形の

規則正しい

窪みが

幾つもあるのを見つけるが、その

底には

一匹ずつ小さな虫が

隠れている。これは「うすばかげろう」という

昆虫の

子供で、「くも」と同じく自身は動かずに

餌の来るのを待っている

種類に

属する。この虫は

好んで

蟻を食するが、

摺鉢形の

穴のところへ

蟻が来かかると、土が

乾いているために

穴の

底まで転がり落ちるゆえ、直ちにそれを

捕えて食う。もし

蟻が

再び

穴からはい出しそうにでもすれば、

扁平な頭をもって土をすくい、

蟻を目がけて打ちつけ、土とともに

蟻が

再び

底まで落ちて来るようにするから、いったんこの

穴に

滑り落ちた

蟻はとうてい命はない。それゆえこの

穴のことを

俗に

蟻地獄と名づける。ちょっとのんきな生活のごとくに見えるが、同じところに多数の

蟻地獄が

並んであるゆえ、あたかも区役所の

門前に

代書人の店が

並んでいるごとくで、中にはあまりお客の来ぬために

餓を

忍ばねばならぬものもあろう。

みちおしえ

みちおしえ

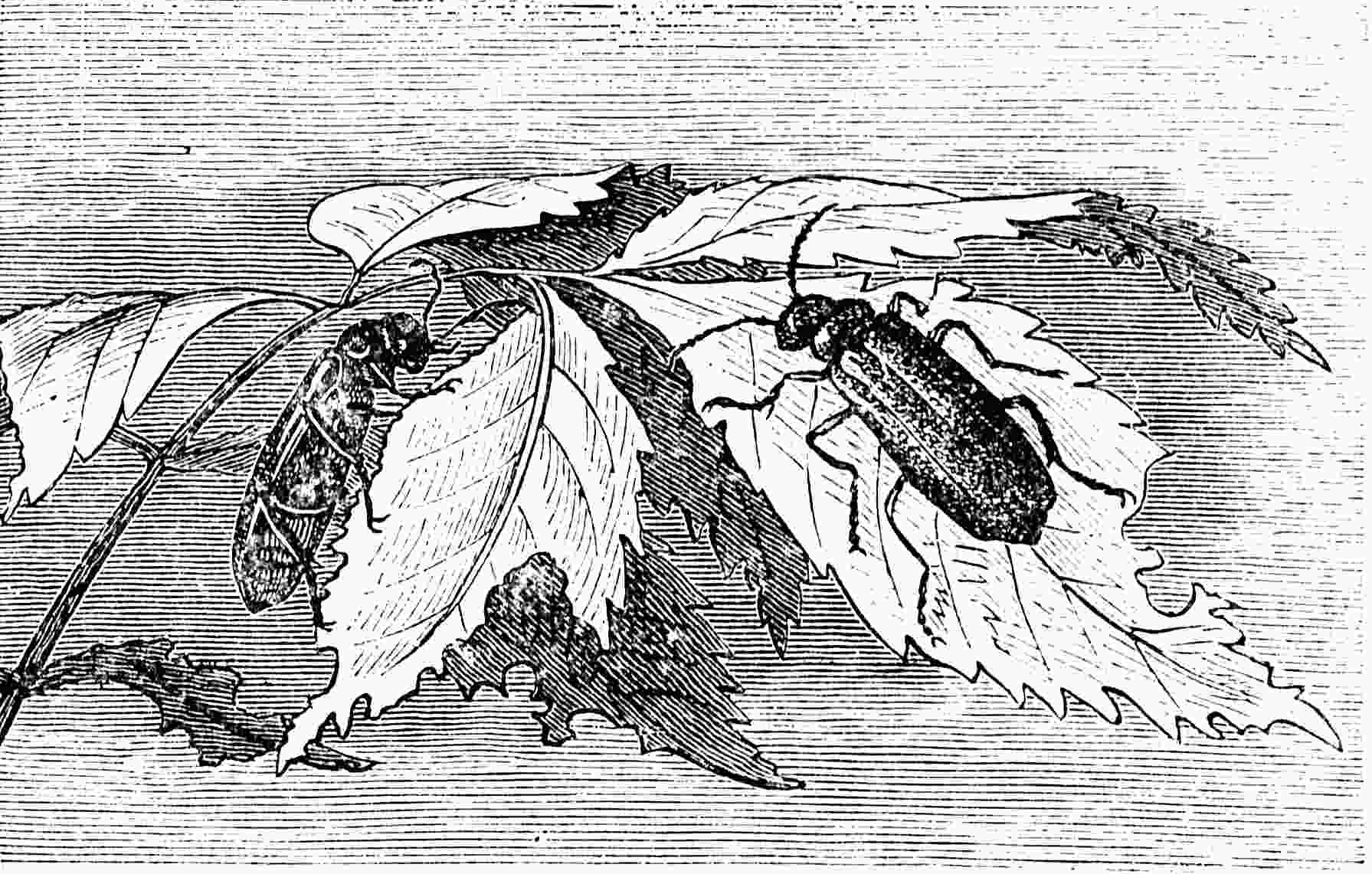

また天気のよい日に

田舎道を歩いていると、青色と金色との

斑紋があって、美しい

光沢のある

甲虫が

飛んではとまり、とまっては

飛びして、あたかも道

案内をするごとくに先へ進んで行くのをしばしば見ることがある。これは「みちおしえ」という虫であるが、この虫の

幼虫などもとどまって

餌を待つほうである。すなわち地面に小さな

孔をつくりその中に

隠れて、他の

昆虫が知らずに近づくのをうかがい、急にこれを

捕えて食する。

陸上の動物にはとどまって

餌の来るを待つものは

割合に少ないが、水中に

棲む動物にはかようなものは

極めて多い。その理由は

陸上においては動物の

餌となるものは多くは

固着して動かぬか、または勝手に運動するものかであって、風に

吹きまわされるごときものはほとんどない。それゆえ、牛や羊が

如何に大きな口を開いて待っていても、

自然に口の中へ草の葉が

飛んではいることは決してないが、海水の中には動物の

餌となるべき

微細な

藻類や動物の

破片などがいくらでも

浮游して急に

底に

沈んでしまわぬゆえ、気長に待ってさえいれば口の近所まで

餌の流れて来ることはすこぶる多い。ゆえにこれを集めて口に入れるだけの

仕掛けがあれば、

相応に食物は

得られる。

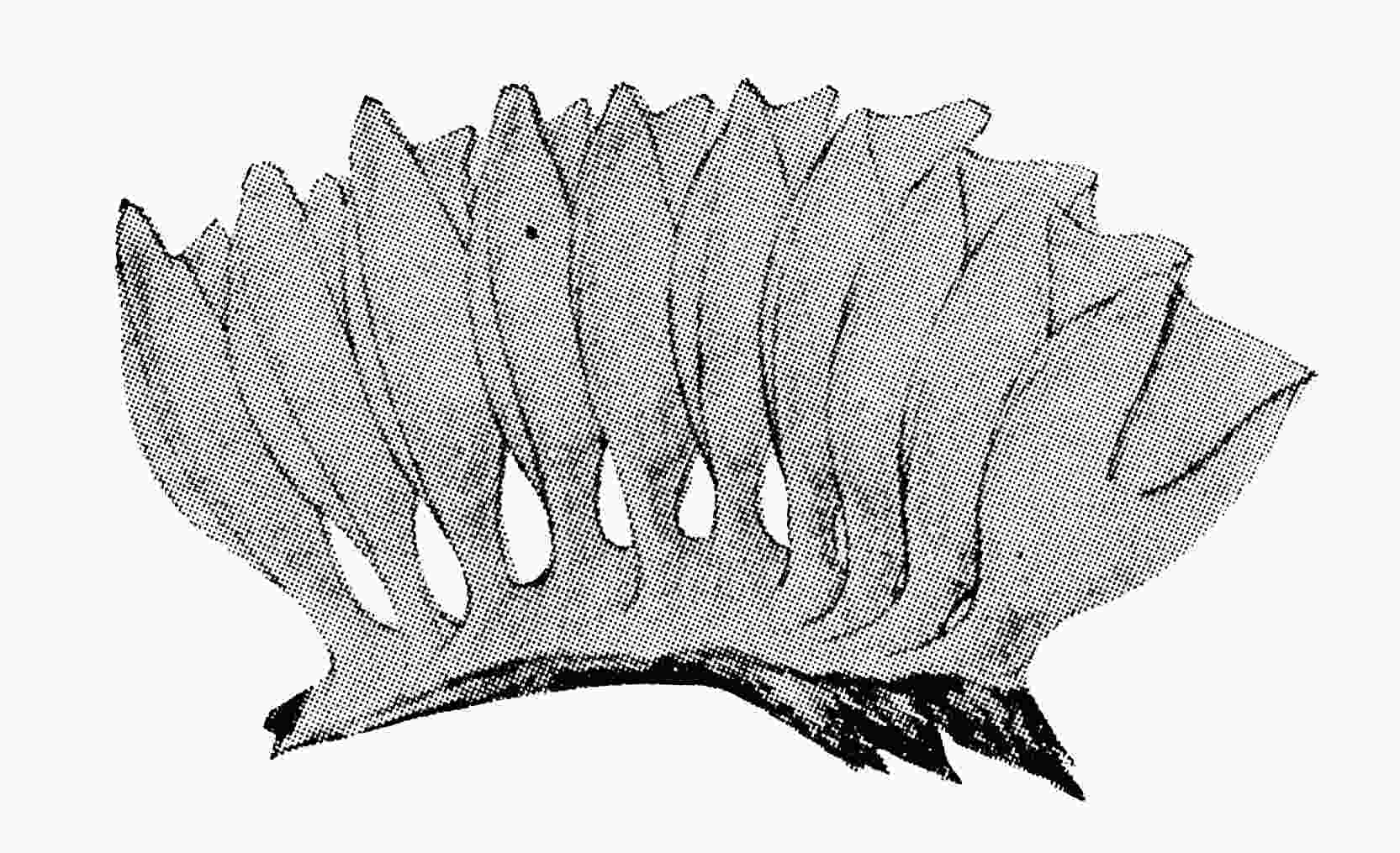

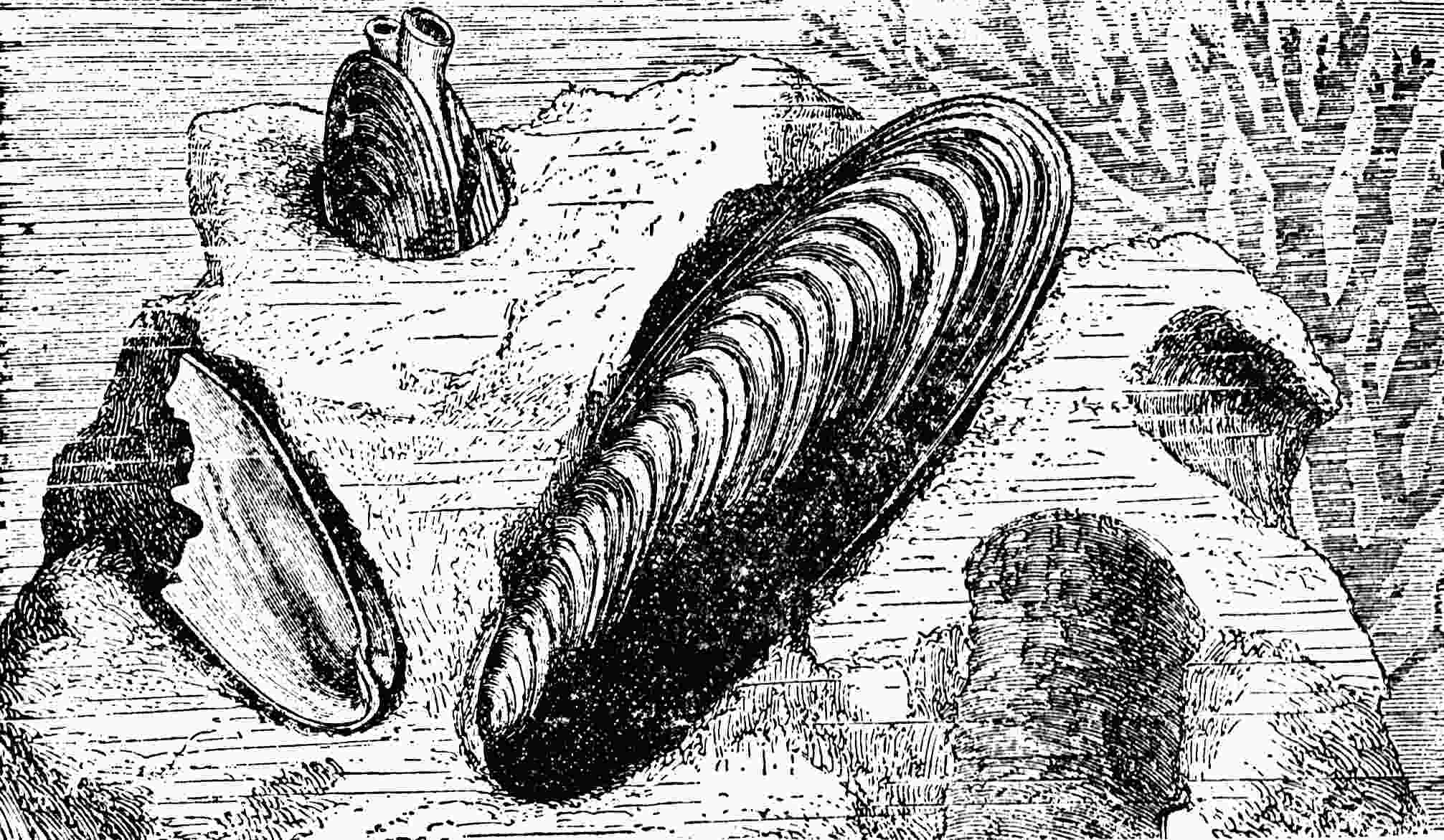

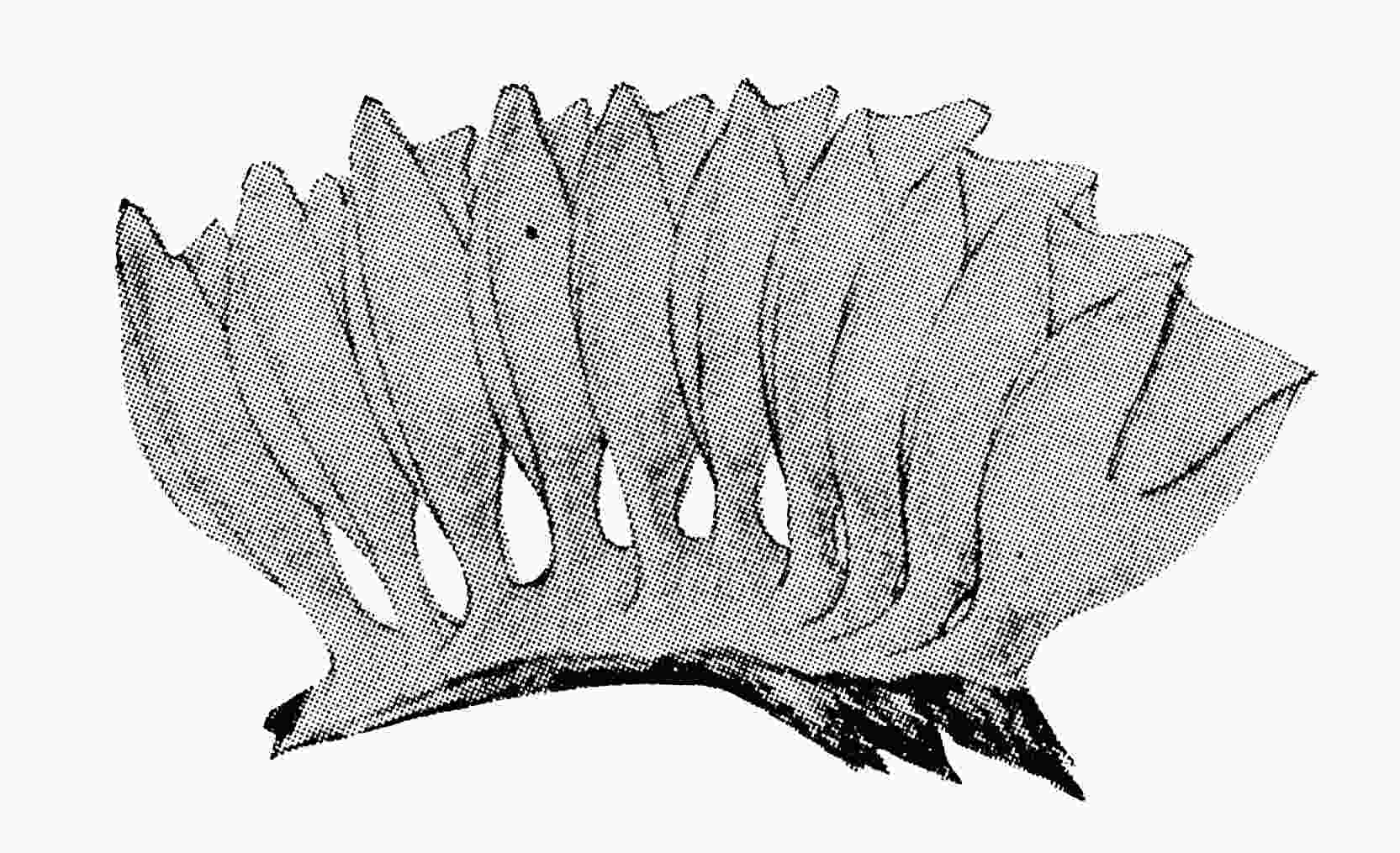

例えば「かき」のごときは、岩石の表面に

付着して

一生涯他に

移ることはないが、

殻を少しく開いて

絶えず水を

吸うていれば、

必要なだけの食物は水とともに

殻の内にはいり来たって口に

達する。「あわび」の

類は全く

固着してはいないが、つねに岩の

一箇所に

堅く

吸い着いているから

固着も

同然である。「はまぐり」、「あさり」などは

徐々と動くが、その食物を

得る

方法は「かき」と同じで、全くとどまって待つ

仲間に

属する。

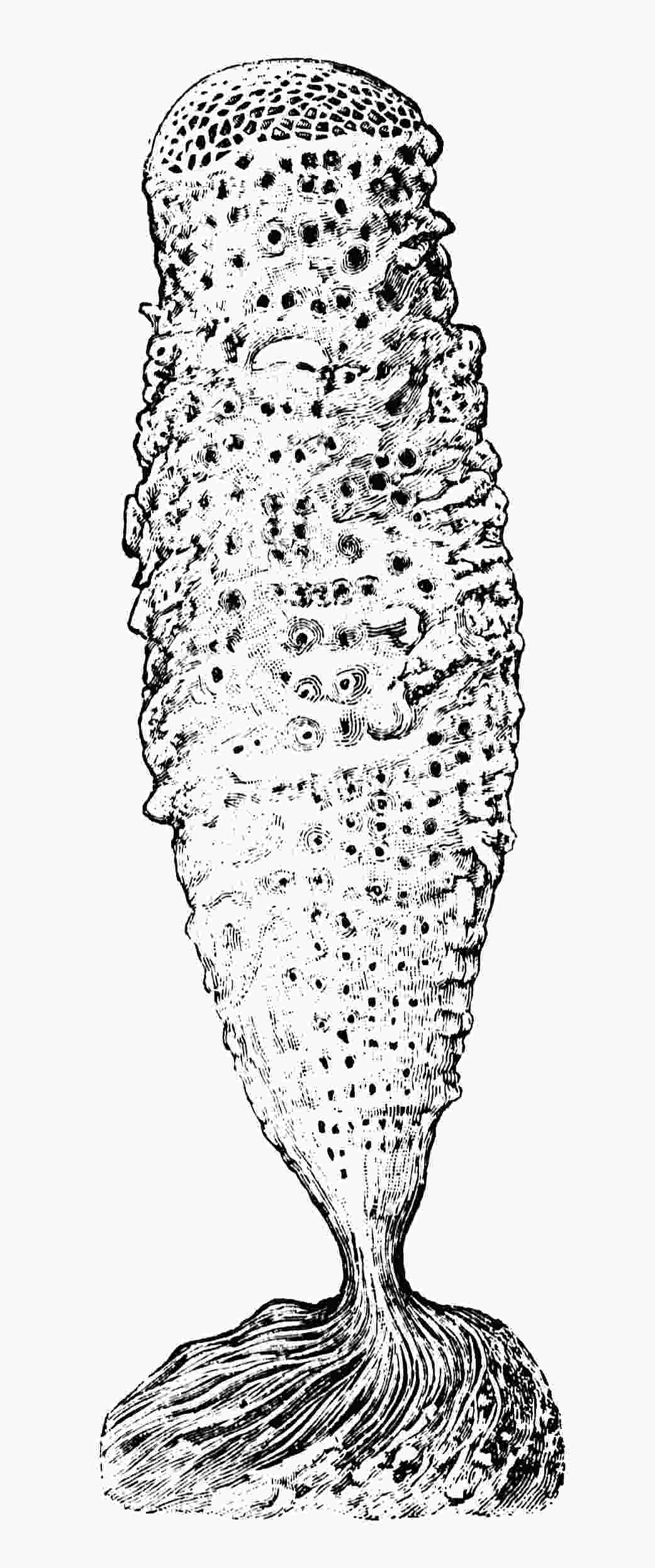

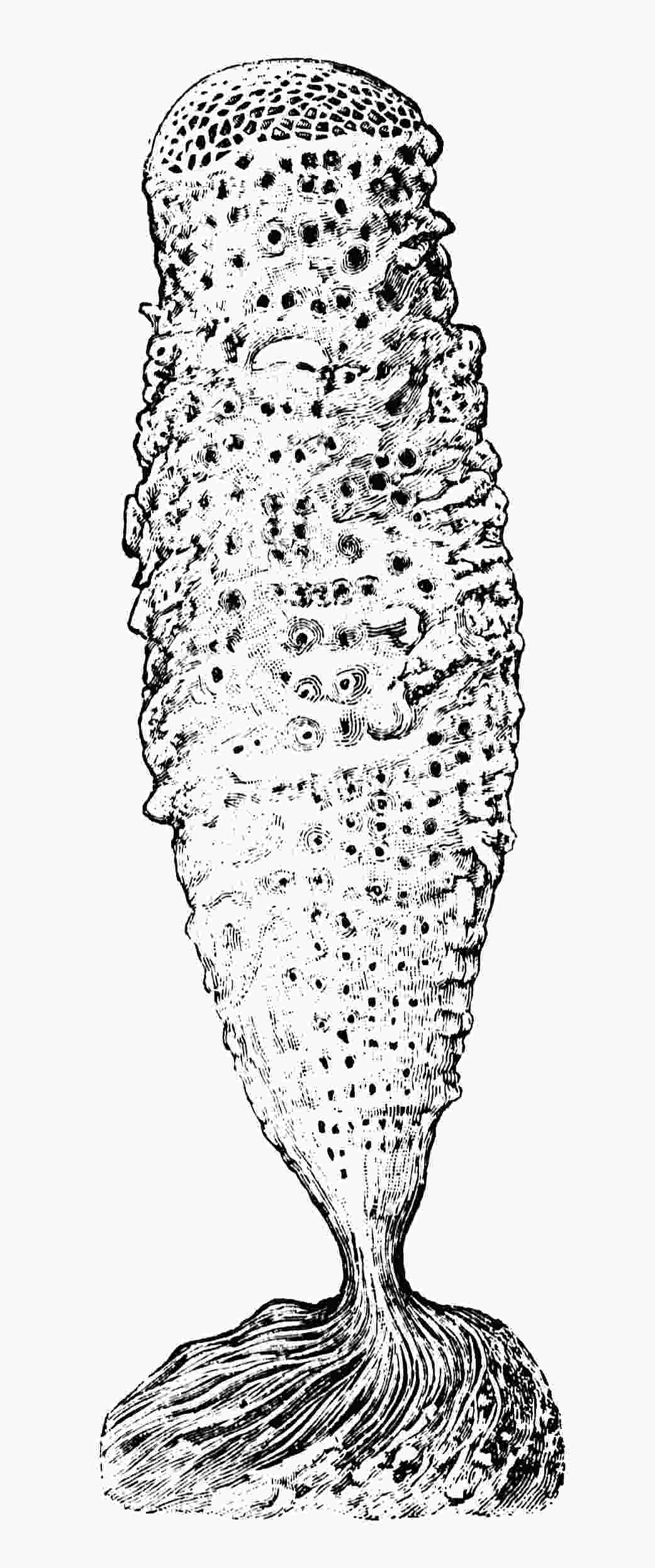

ほや

ほや

青森や

北海道辺で

盛んに食用にする「ほや」という動物は実にとどまって

餌の来るのを待つことでは理想

的のもので、身体は

卵形をなし、根をもって岩石に

固着し、全身

革のごとき

嚢で

包まれているゆえ、動物学上ではこの

種類の動物を

被嚢類と名づけるが、その

革嚢にはただわずかに

二箇所だけに

孔があり、一方からは水が

吸い

込まれ、一方からは水が

吹き出される。「ほや」の体内にはいり来たった水は

鰓を通って直ちに出口の

孔のほうへ出てゆくが、海水中に

浮いている

微細な

藻類などは、食道の

胃、

腸を

通過し、

不消化物だけは出口のところに

達して水とともに流れ出る。この点からいえば一方の

孔は真に口で、他の

孔は

肛門に相当するが、

総じて

固着している動物では、口と

肛門とが

接近して、両方が

並んで前を向いていることが多い。これはあたかも

勧工場の入口と出口とが

並んで

往来のほうへ向いているのと同じ

理屈で、とどまったままで食物を食い、

滓を

吐き出すにはもっとも

便利な仕組みである。

ふじつぼ

ふじつぼ

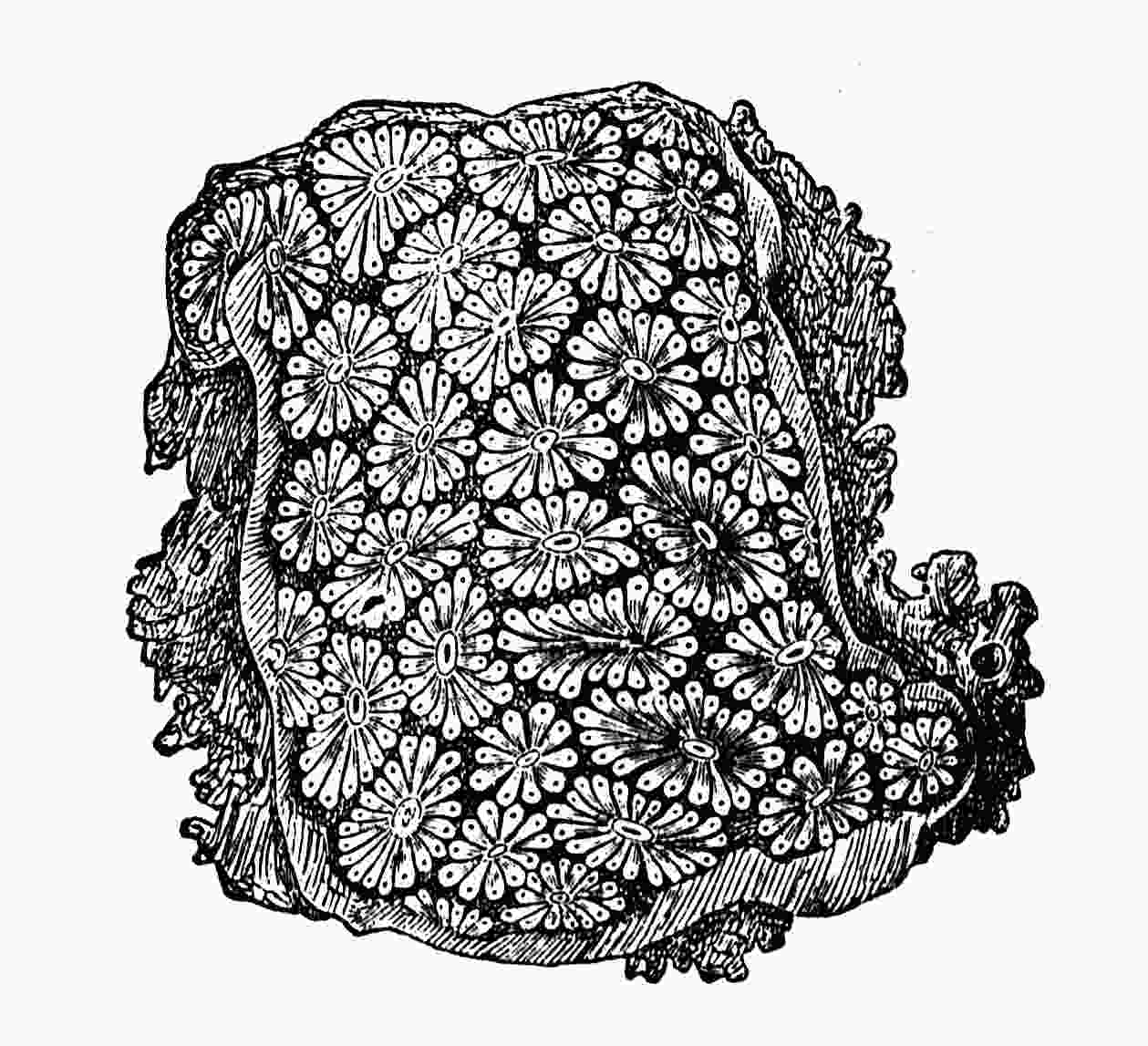

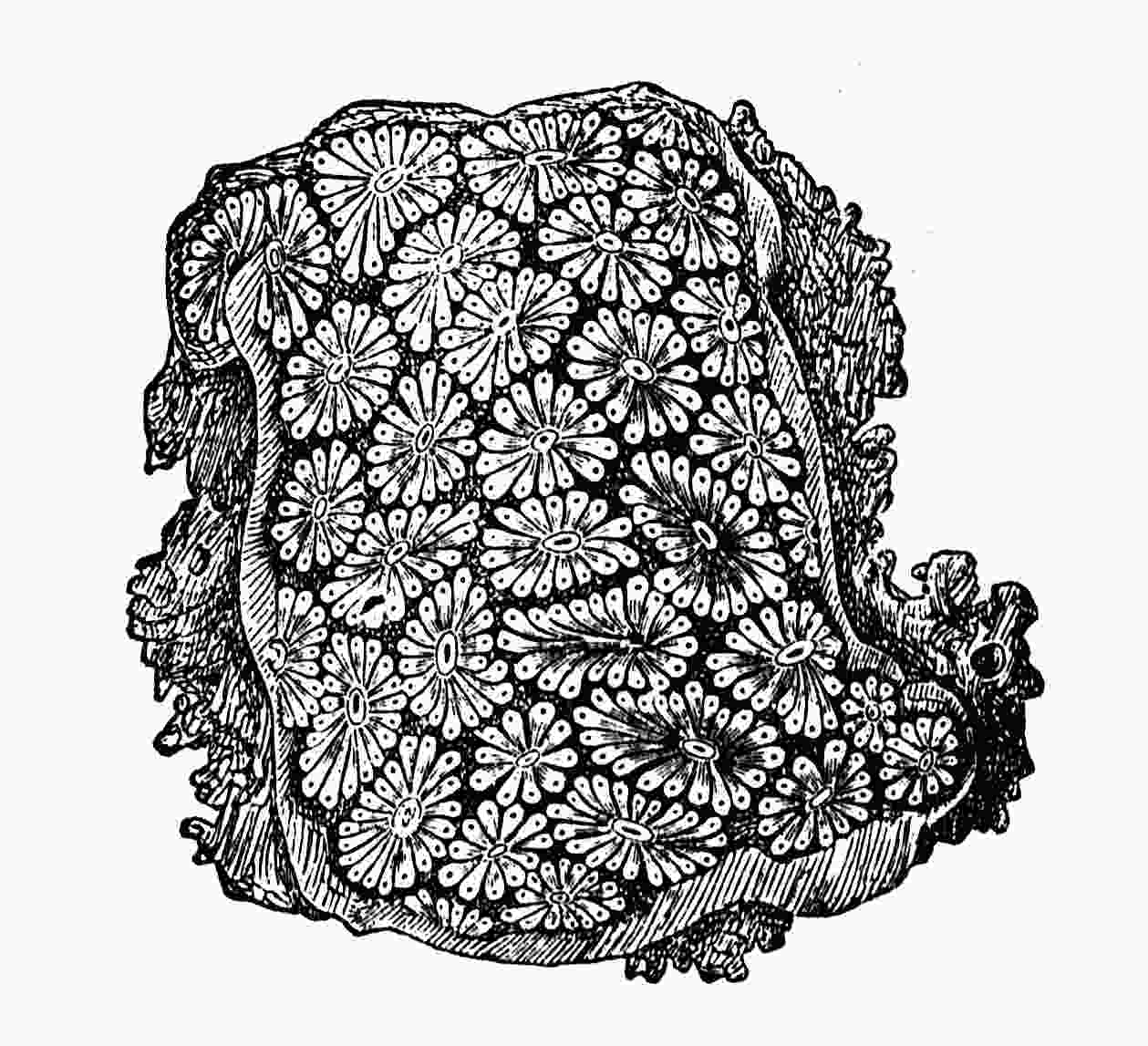

なお海岸へ行って見ると、「ふじつぼ」、「かめのて」、「いそぎんちゃく」、

海綿などが一面に岩についていて、これを

踏まねばほとんど歩けぬほどのところがあるが、これらはいずれもとどまって

餌を待つ動物である。またそれより少しく深いところに行けば、「さんご」や

海松、

海柳などと植物に形の

似た動物がたくさんにあるが、これらも食物の取りようは、「いそぎんちゃく」と全く同様である。

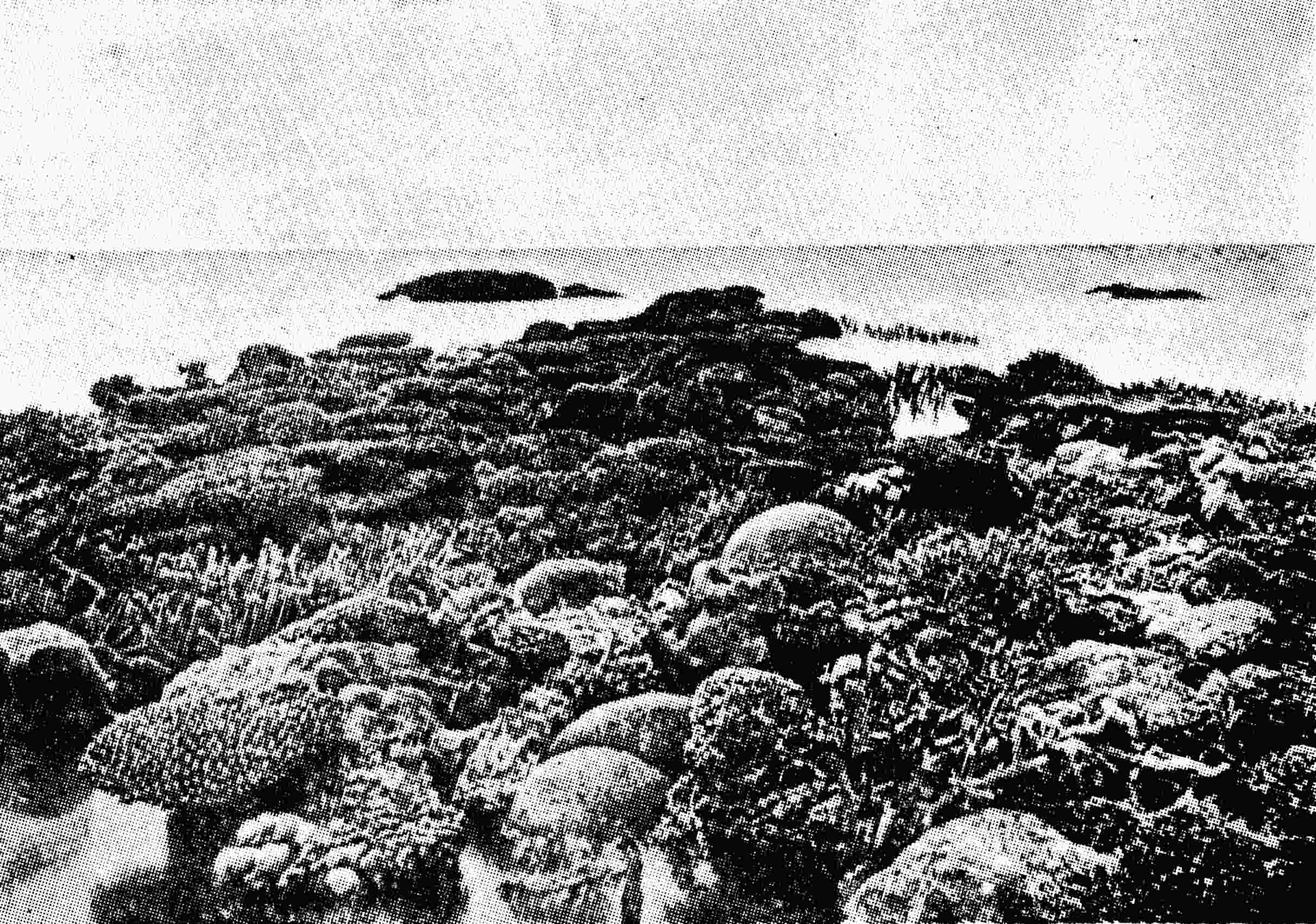

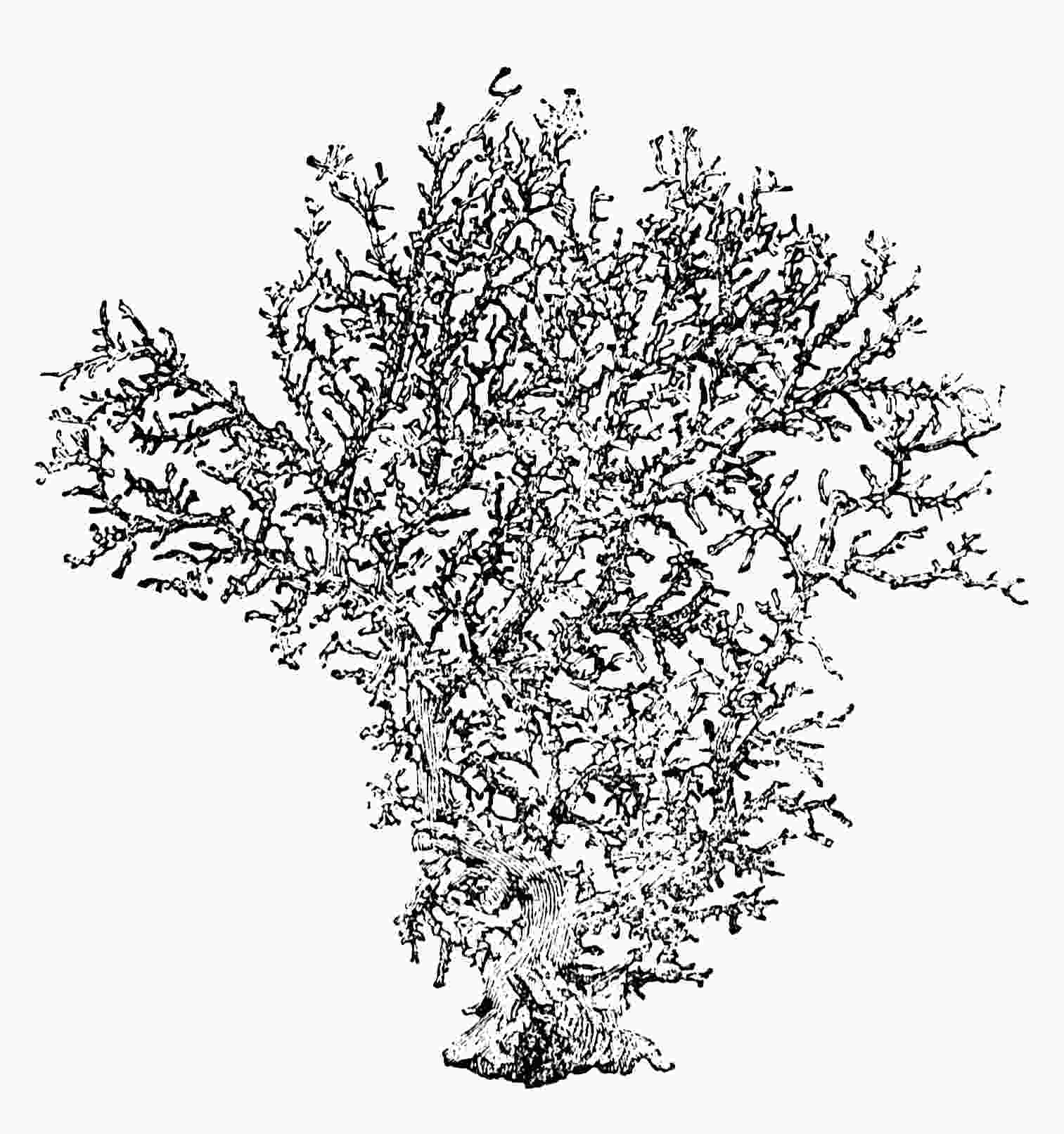

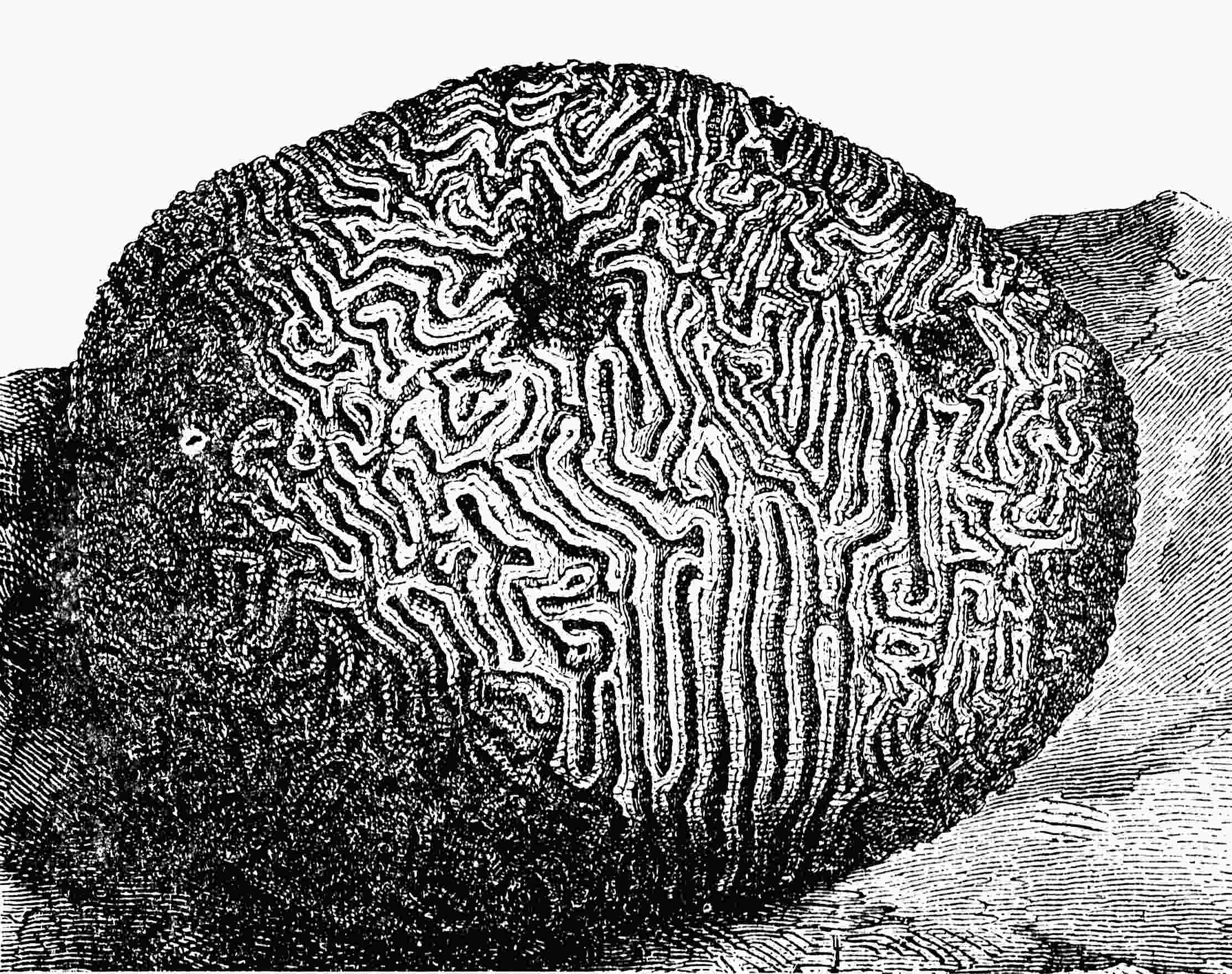

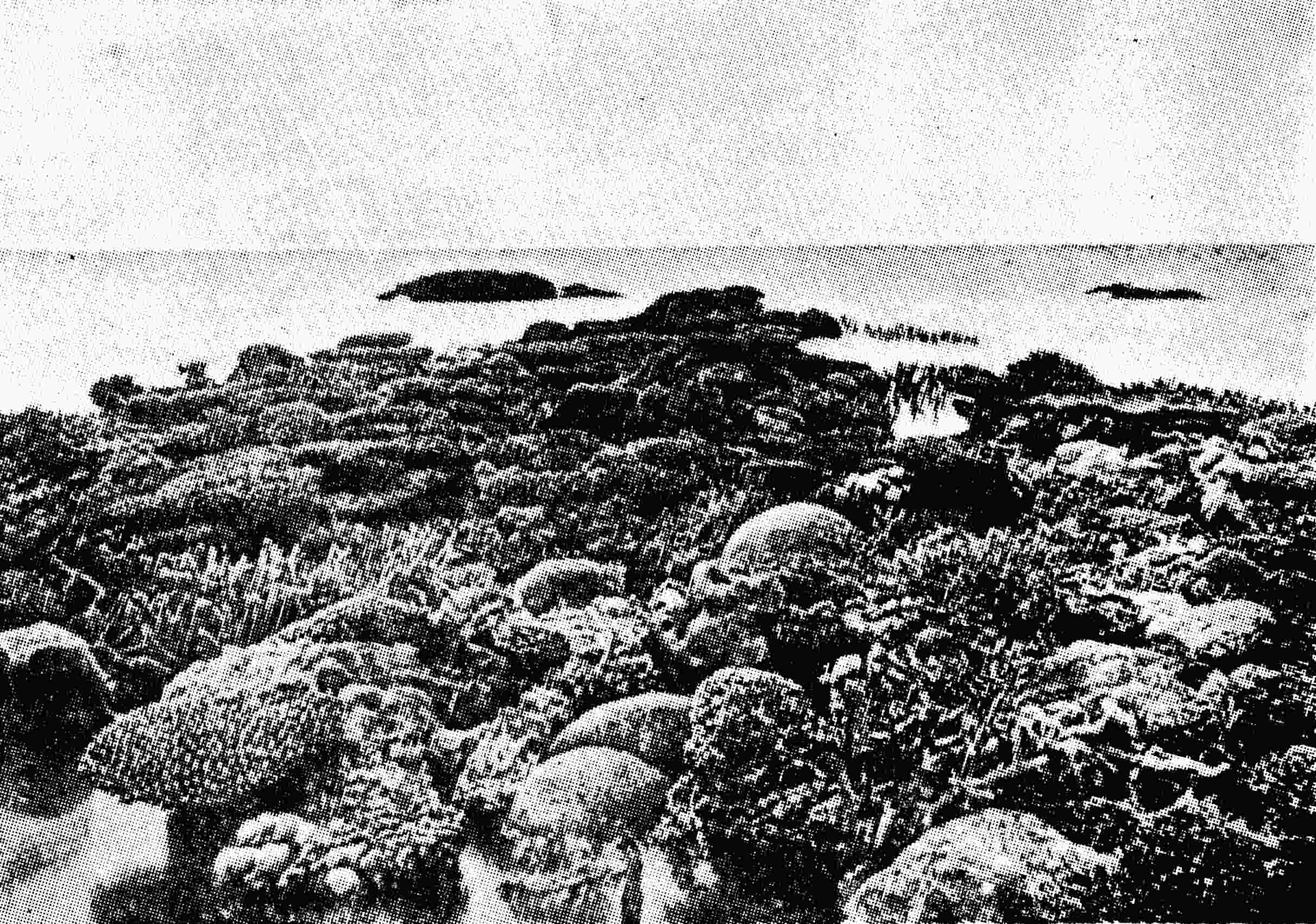

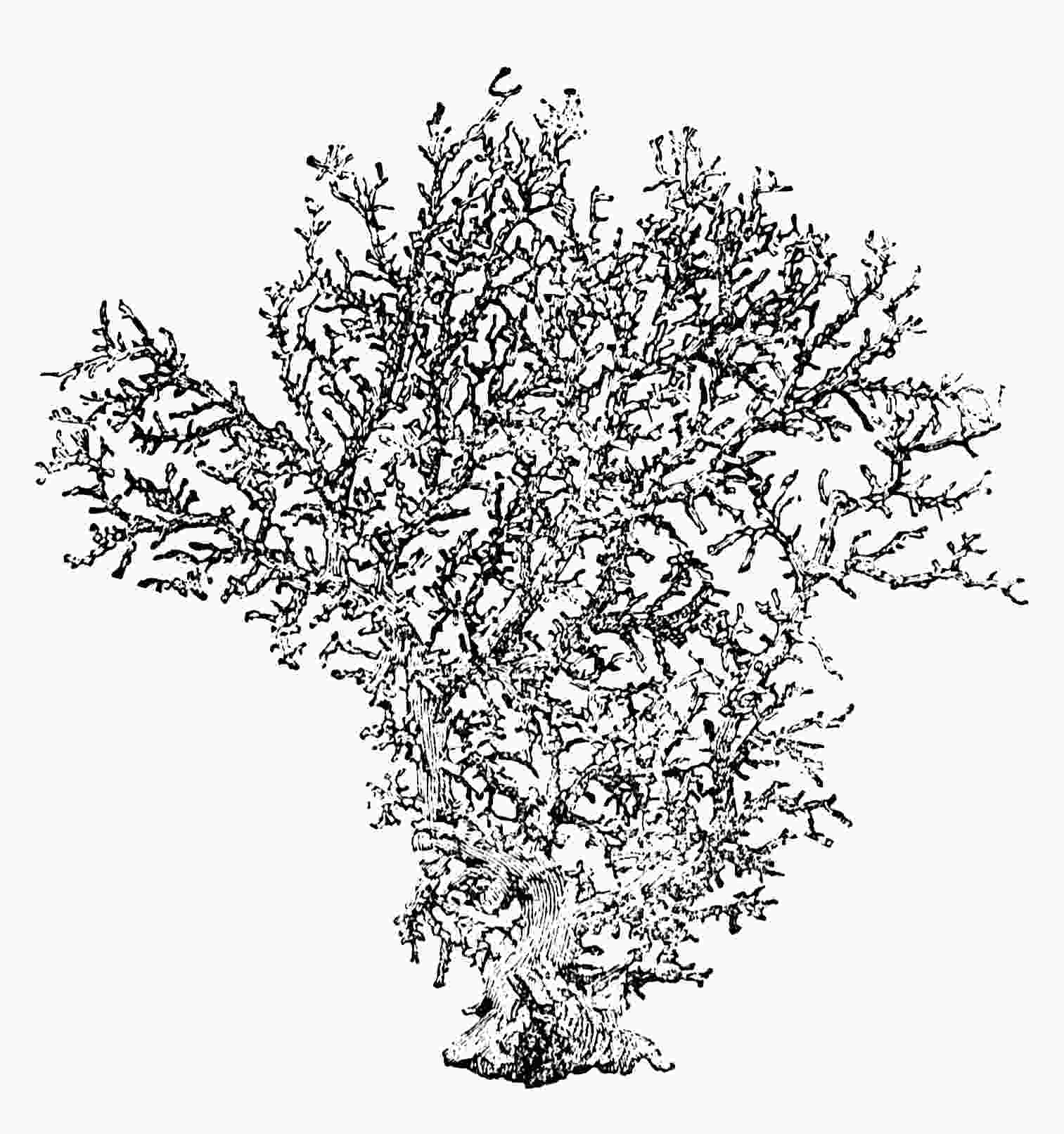

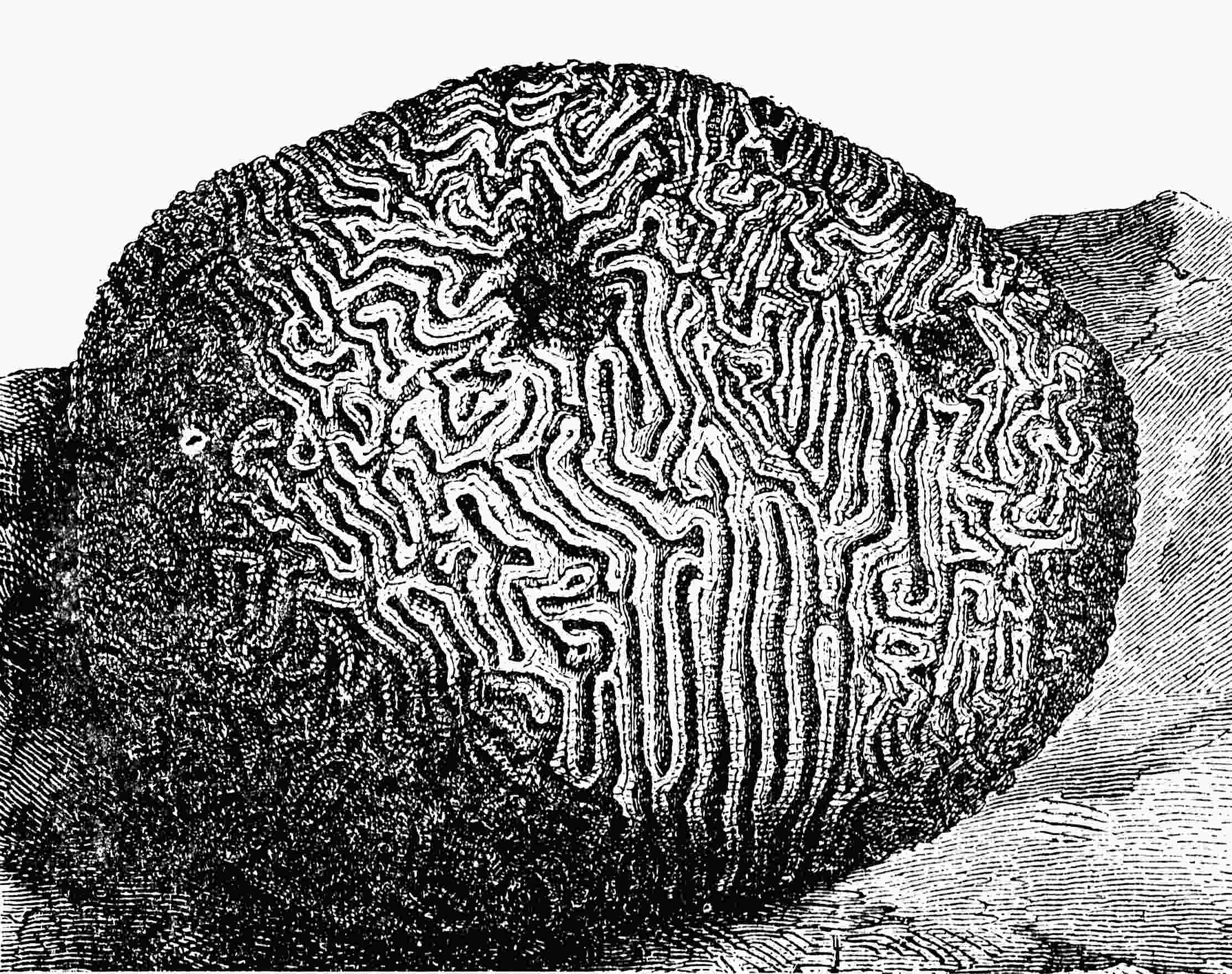

さんご礁

さんご礁

とどまって

餌の来るを待つ動物は、

逃げる

餌を追いまわすわけでないから、ほとんど

筋肉を

働かせる

必要がなく、また

餌のゆくえを

探すにおよばぬから、

眼や耳のごとき

感覚器もいらぬ。

筋肉や

感覚器を用いなければ

疲労することもなく、食物を

要することも

極めて少ないが、少ない食物ならばわざわざ

求めずとも口の

辺まで流れ

寄って来る。そのありさまは、あたかも社会に出て活動すれば

儲かると同時に

費用もかかるが、

隠遁して

暮らせば、

収入も少ない代わりに

出費も少なく、

結局、

静かに生活ができるのと同様である。しかしとどまって

餌を待つに

適する場所には、かような生活をする動物が集まって来て、それぞれよい

位置を取ろうとしてたがいにおし合うゆえ、

生存のための

競争はやはりまぬがれることはできぬ。

たいがいの動物は自身に進んで

餌を

求めるものであるから、この組の中には食物の

種類もこれを取る

方法も実に

千態万状で、とうていこれを

述べつくすいとまはない。植物を食うものもあれば動物を食うものもあり、同じく植物を食うという中にも、葉を食うもの、根をかじるもの、

果実を食うもの、

若芽をついばむもの、花の

蜜を

吸うもの、

幹の

心をかむものなどがあり、大きな

餌を一部ずつ食うものもあれば、小さな

餌を多く集めて一度に丸のみにするものもある。しかしていずれの場合においても動物の口の形、歯の

構造などを見れば、おのおの、その食物の食い方によく

適している。進んで

餌を

求める動物の

餌の取り方を

残らず

列挙することはもちろんできぬから、ここには、ただその中から多少つねと

異なったと思われるもの

数種をかかげるにとどめる。

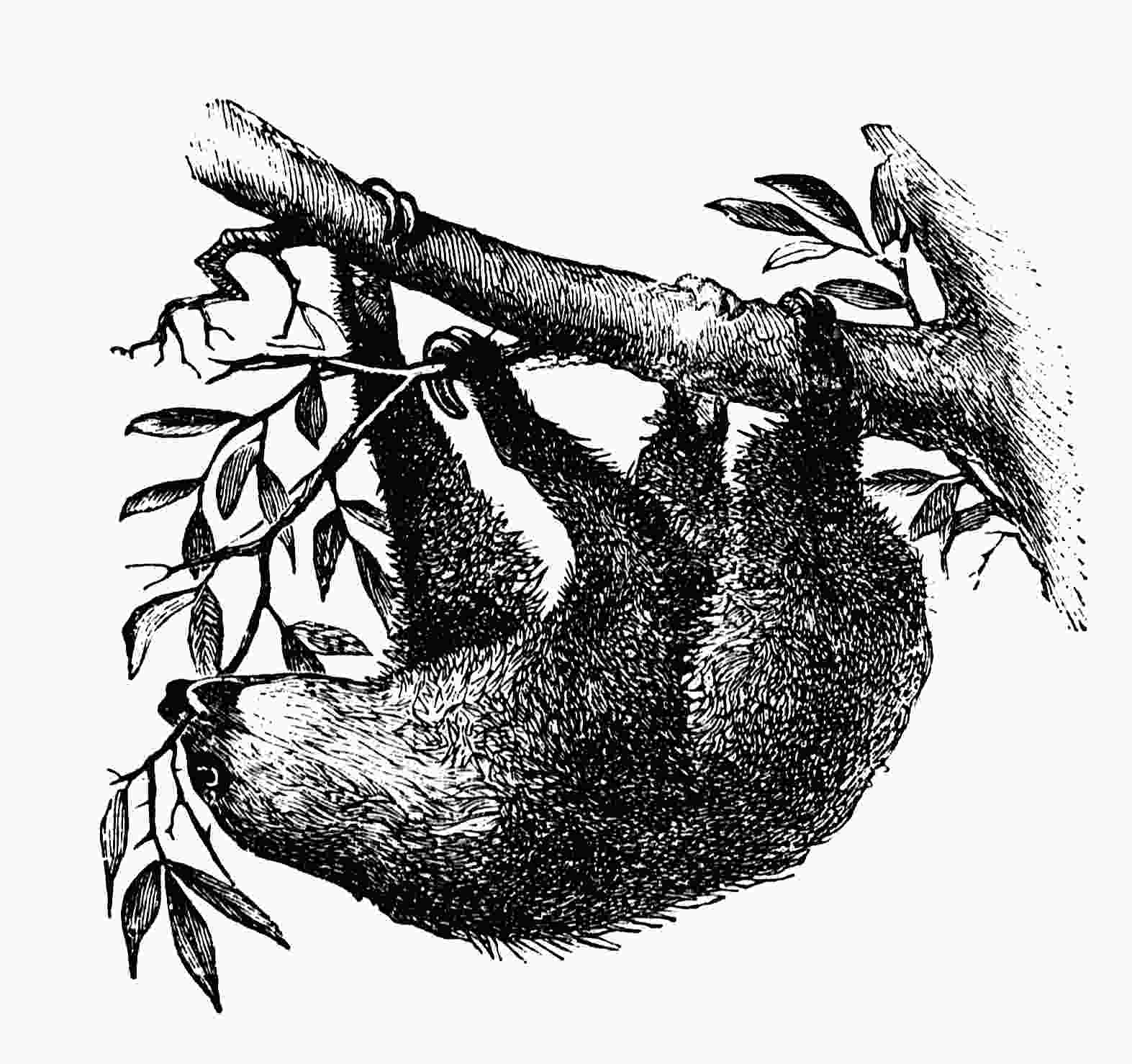

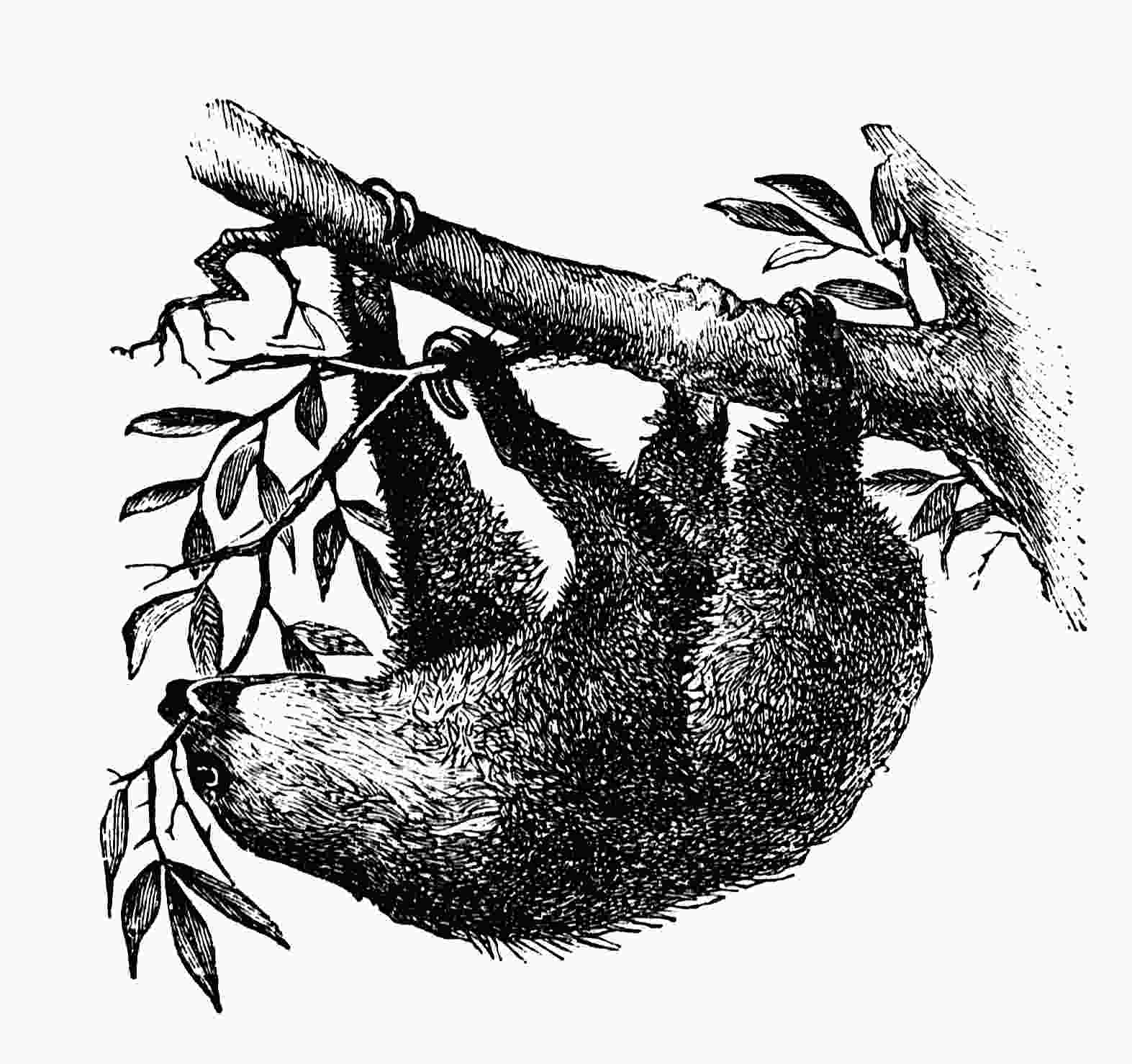

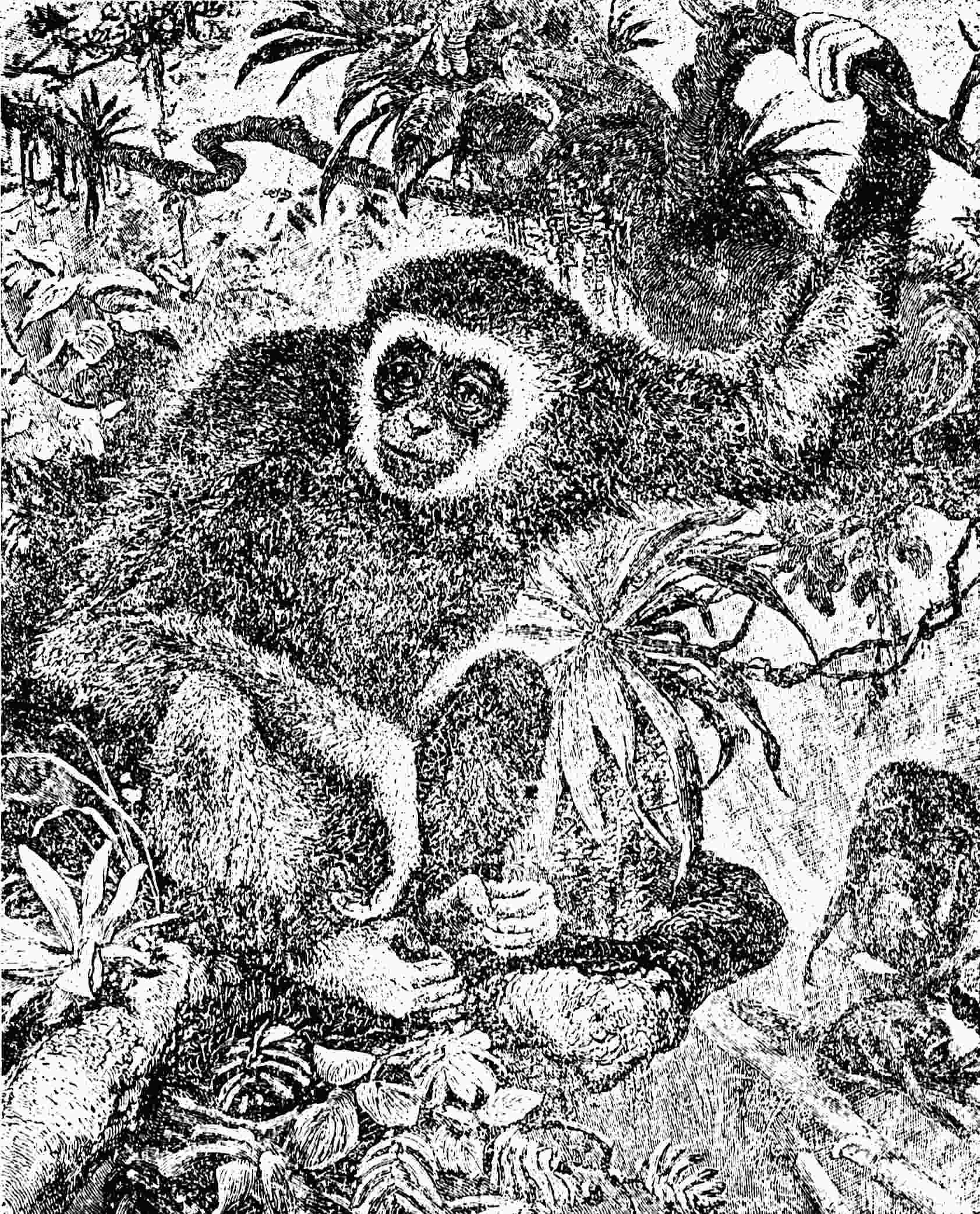

なまけもの

なまけもの

南アメリカの森林に住む「なまけもの」という小犬ぐらいの大きさの

獣はつねに緑葉を食物としているが、

四肢ともに指の先には三日月

状に曲がった大きな

爪があって、これを

樹の

枝にかけ、

背を下に向けてぶら下がりながら木の葉を食うている。木の葉は近い所にいくらでもあって、けっして遠方まで

探しに行く

必要がなく、かつ

繁った森林では

隣れる

樹の

枝と

枝とが

相触れているから、次の

樹に

移るにあたってもわざわざ地面まで

降りるには

及ばぬ。それゆえ、この

獣は生まれてから死ぬまで

樹の

枝からぶら下がって生活して、一度も地上へ

降りて来ることはない。

猿などが

樹の

枝を

握っているのは、指をまげる

筋肉の

働きによることゆえ、死ねば指の力がなくなり

枝を

握ることもできなくなるが、「なまけもの」は曲がった

爪を

枝にかけているのであるから、死んでもぶら下がったままでけっして落ちて来ない。

眠るときにもむろんそのままである。

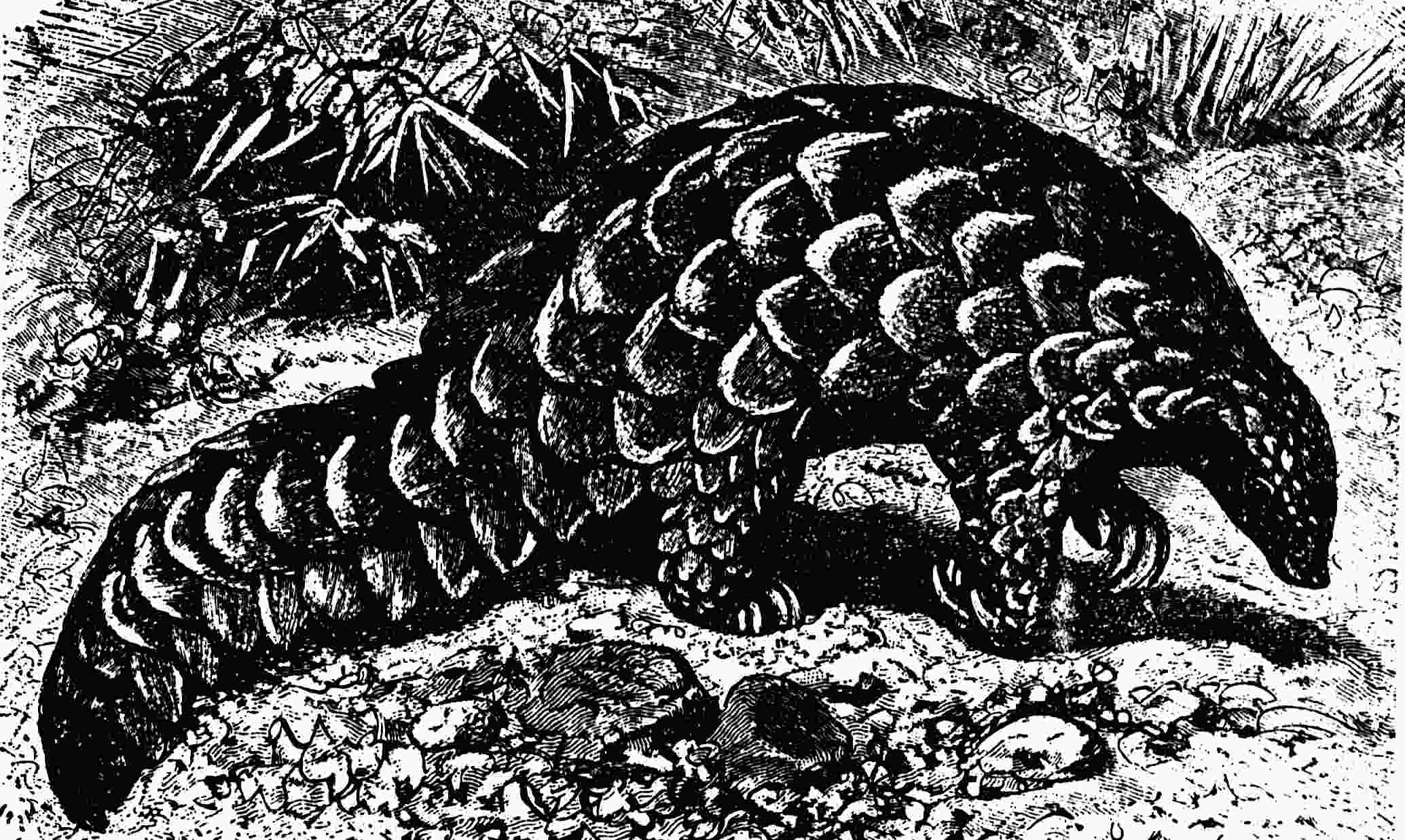

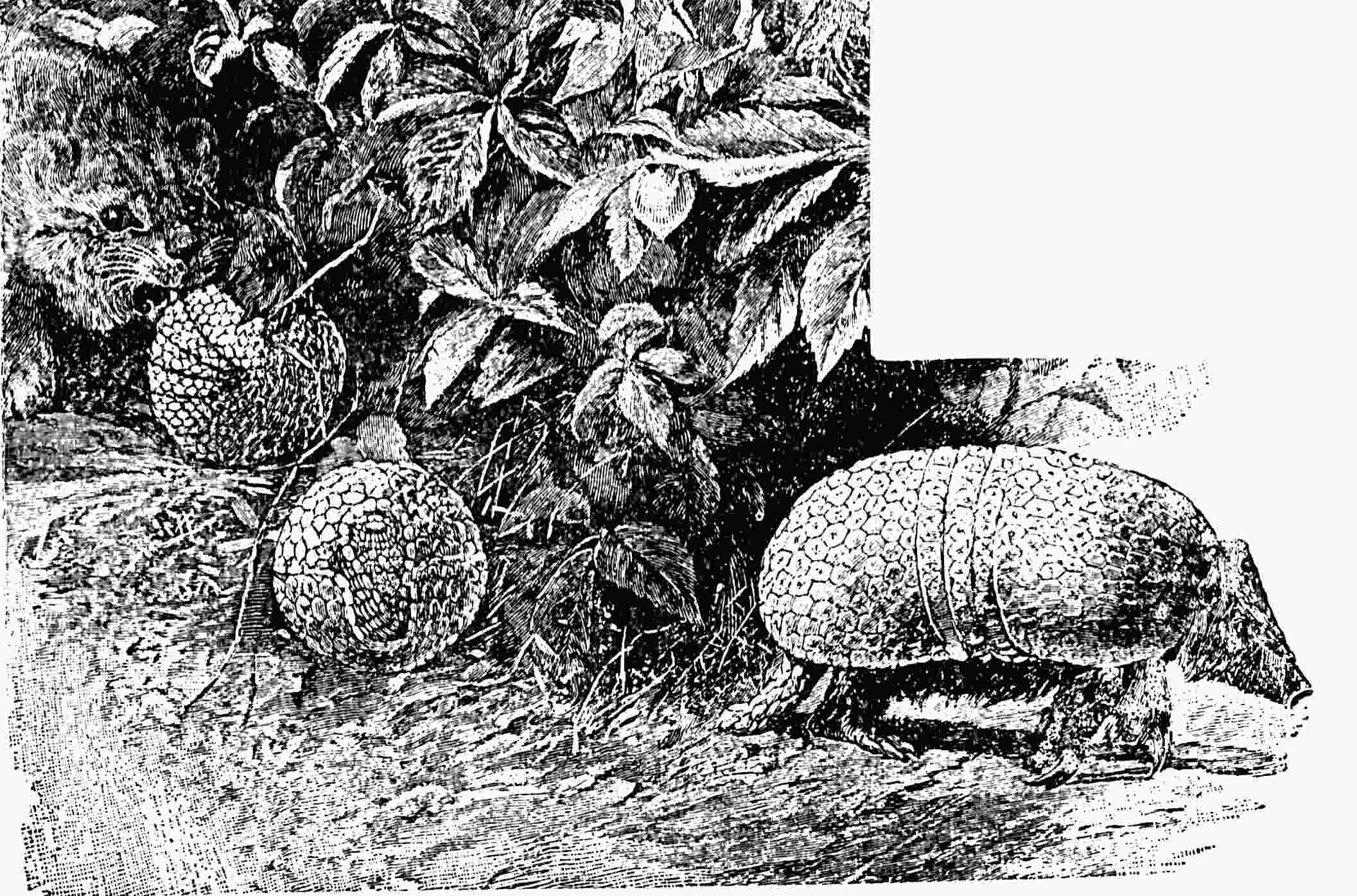

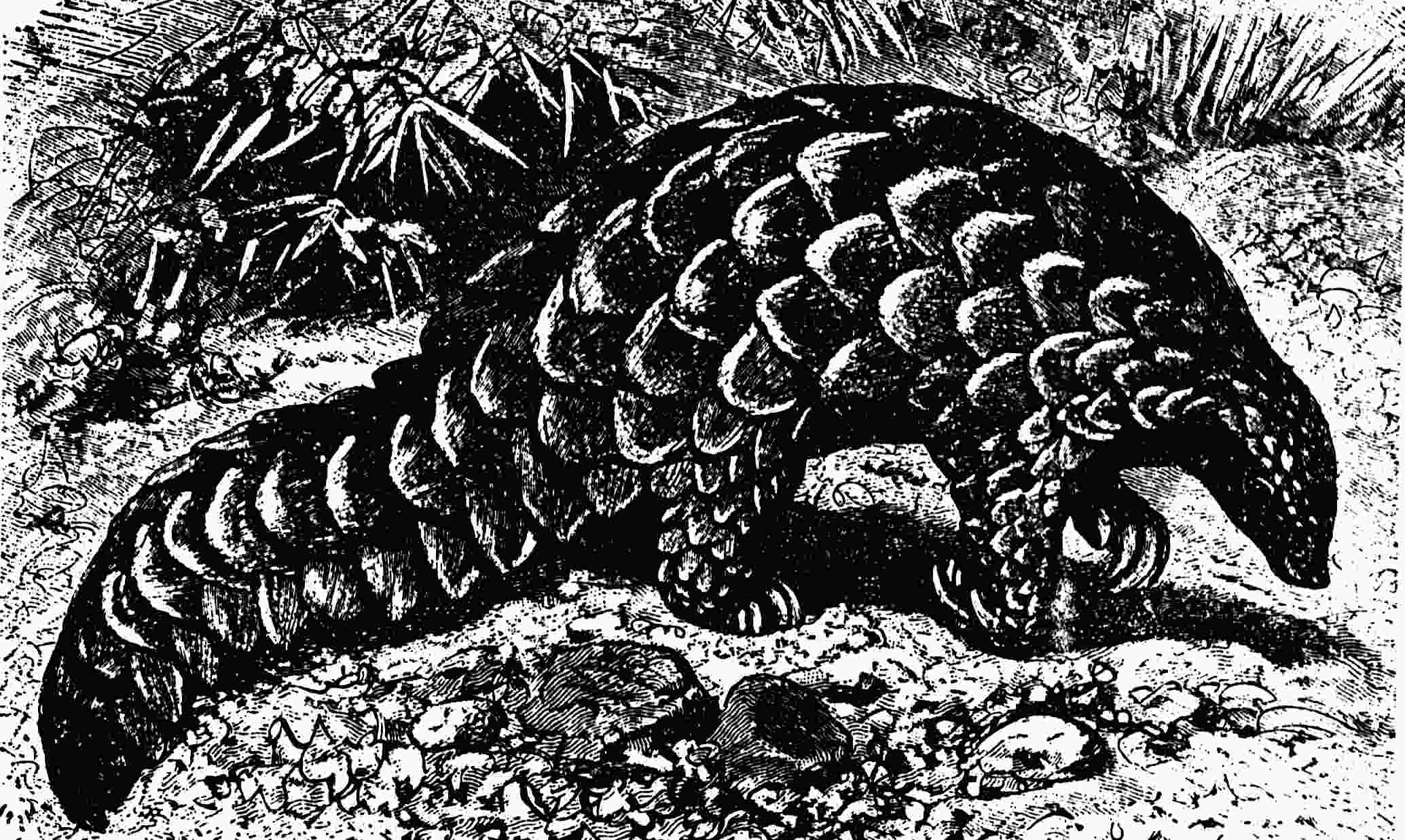

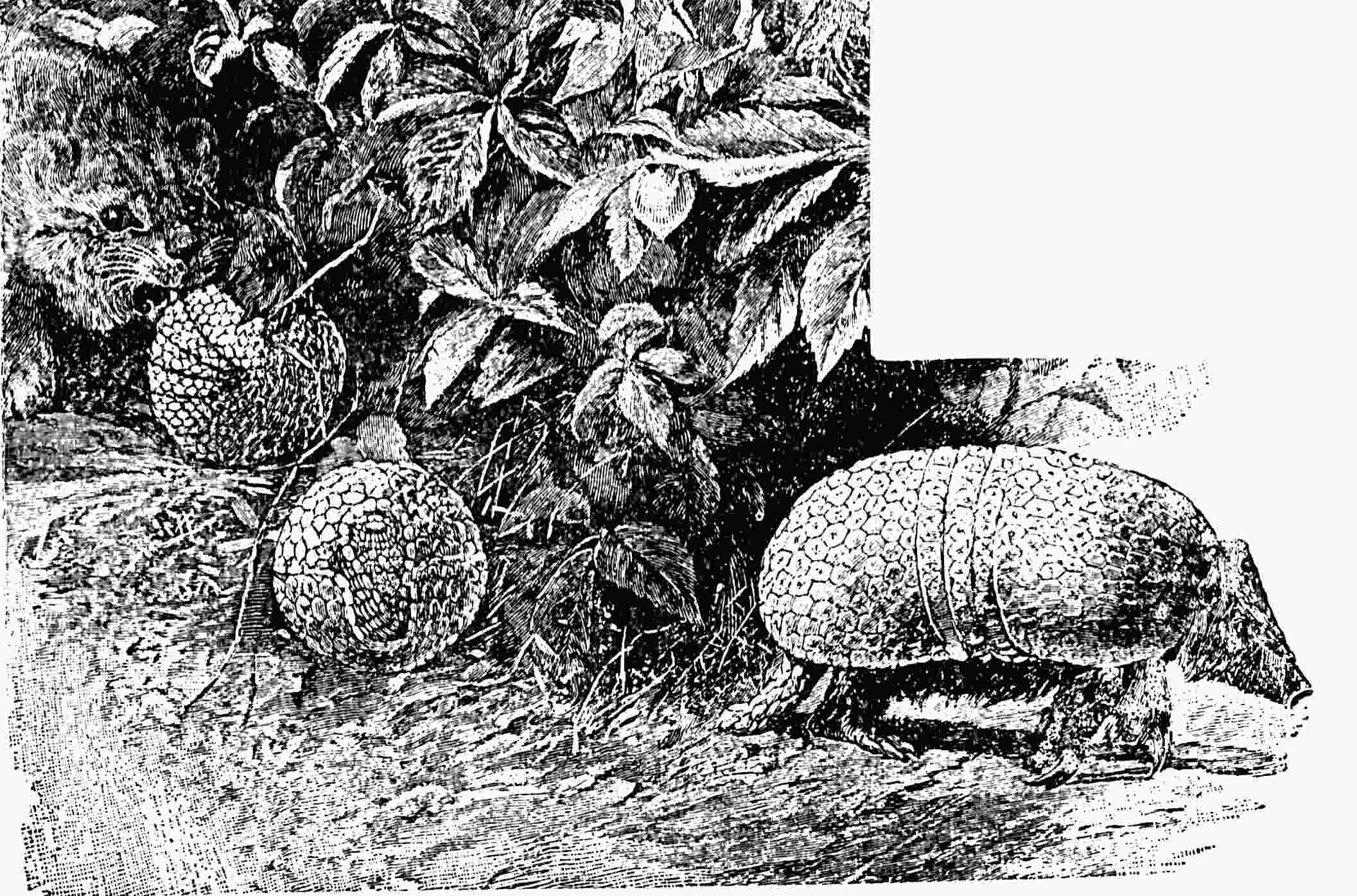

せんざんこう

せんざんこう

アフリカ、アジアの

熱帯地方から

台湾にかけて

穿山甲という

奇妙な

獣がいる。この

獣は

尾が太くて全身大きな

堅い

鱗で

被われているゆえ昔の

本草の書物には

陸鯉などと名をつけて

魚類の中に入れてあるが、

腹側を見れば

普通の

獣類と同じく一面に毛がはえている。つねに

蟻の

巣を

掘って

蟻を食うているが、そのため前足の

爪は

特に太くて

鋭い。また

舌は「みみず」のような形で

非常に長く、かつ

頸の内にある

唾腺から出る

極めて

粘った

唾液はあたかも

黐をつけたごとくによく

粘着する。

蟻や

白蟻の

巣は

熱帯地方にはずいぶん大きなのがあって、一つ

掘れば何十万も何百万も

蟻が出るが、これをたちまちなめて食うにはかような

舌はもっとも

重宝であろう。

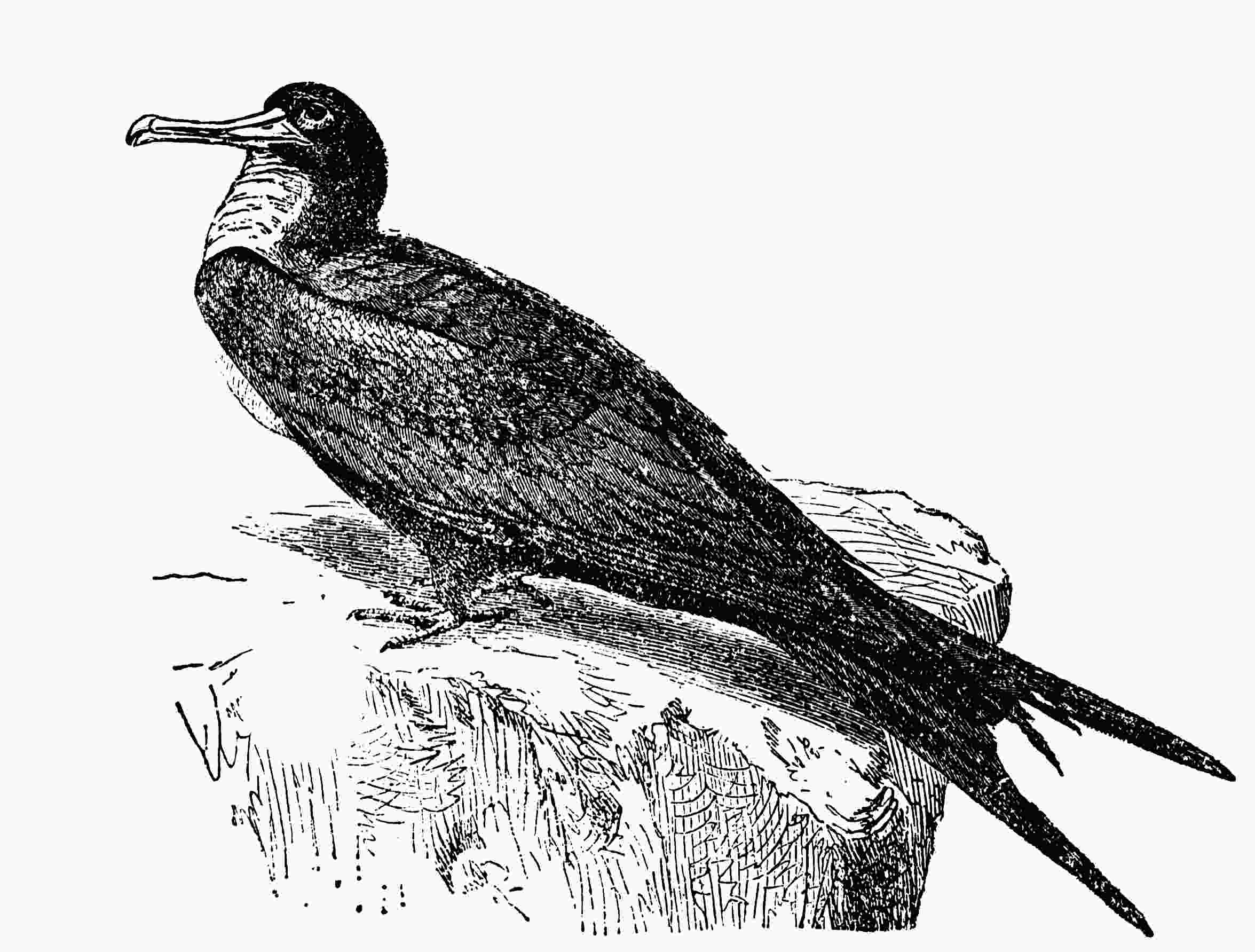

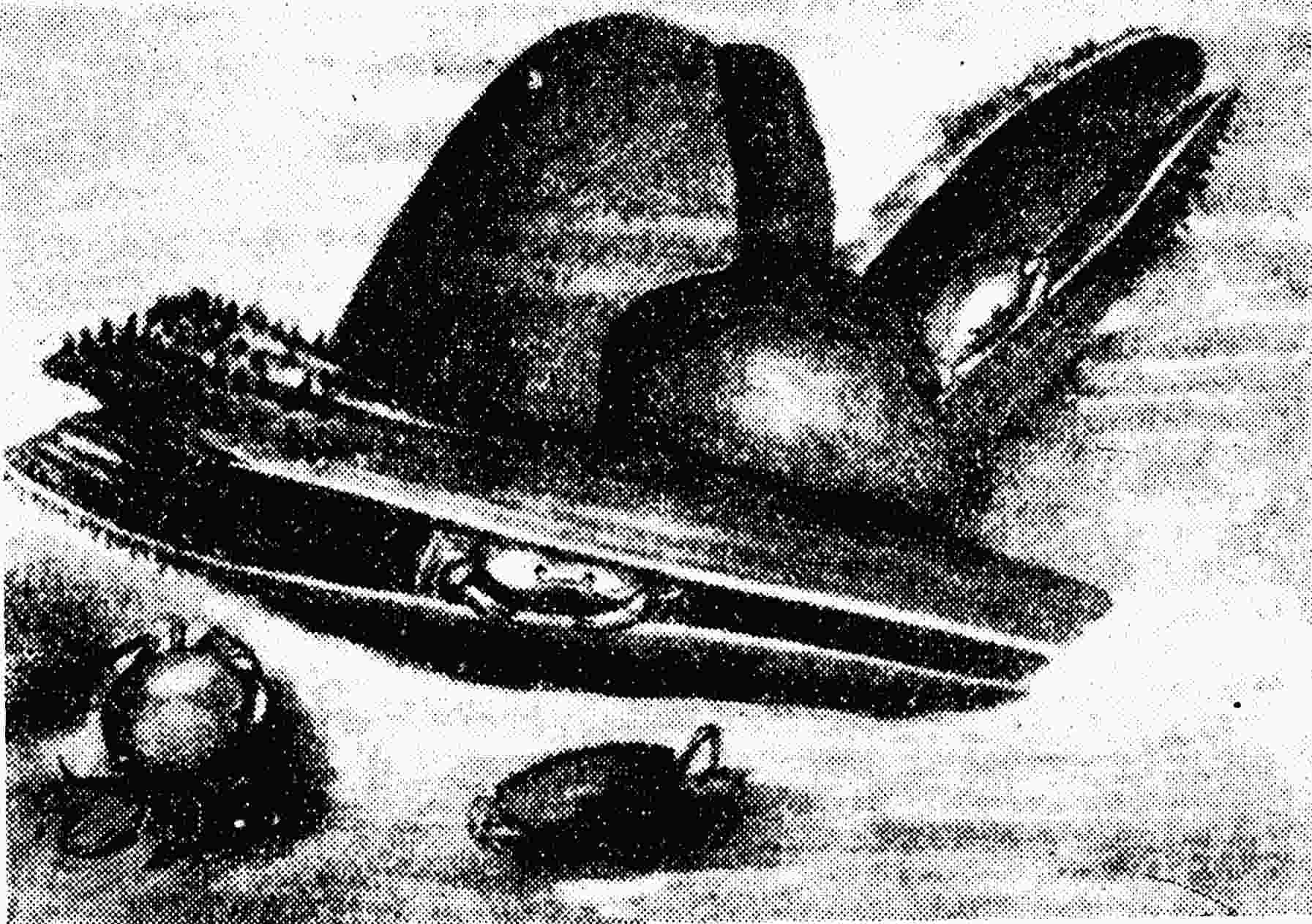

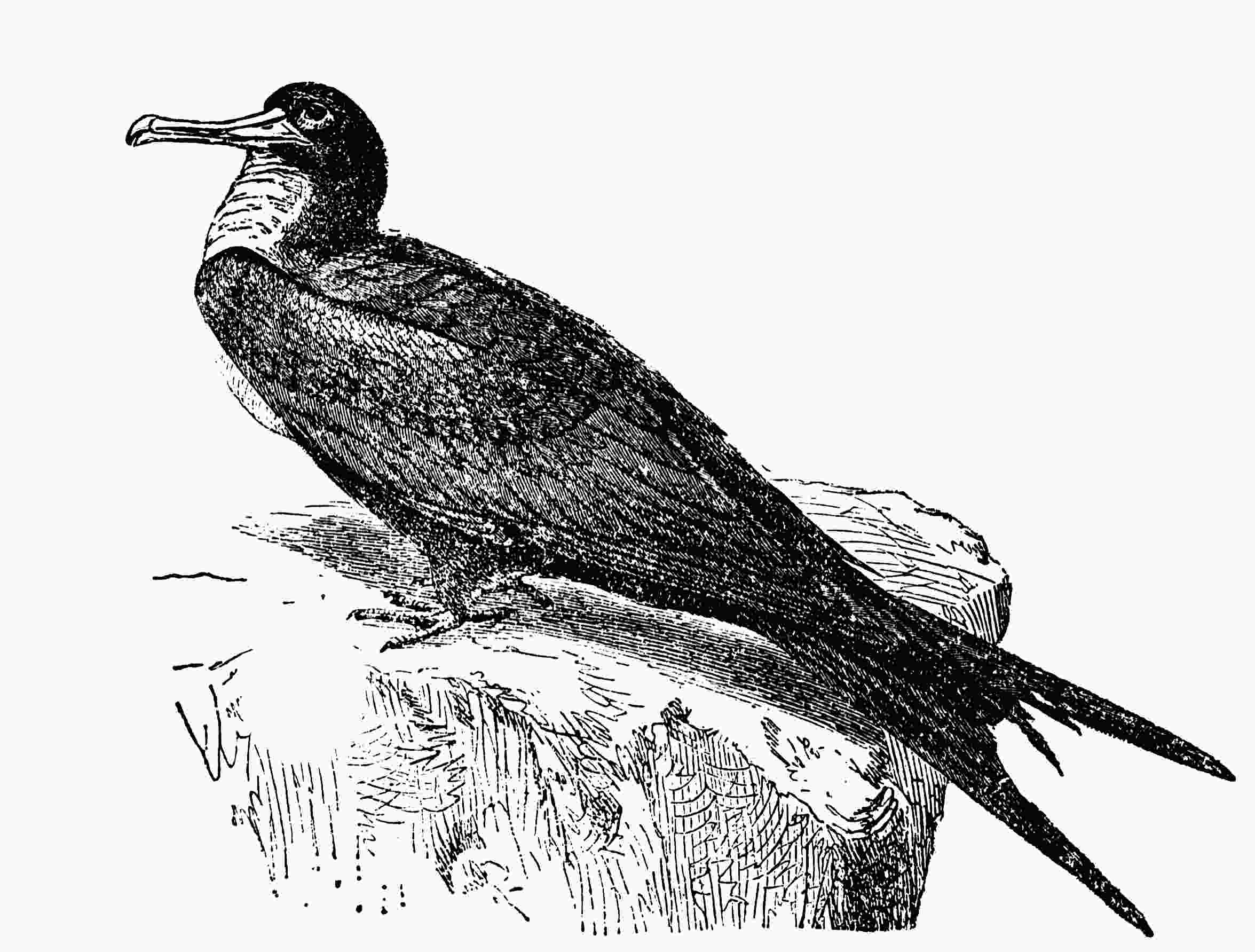

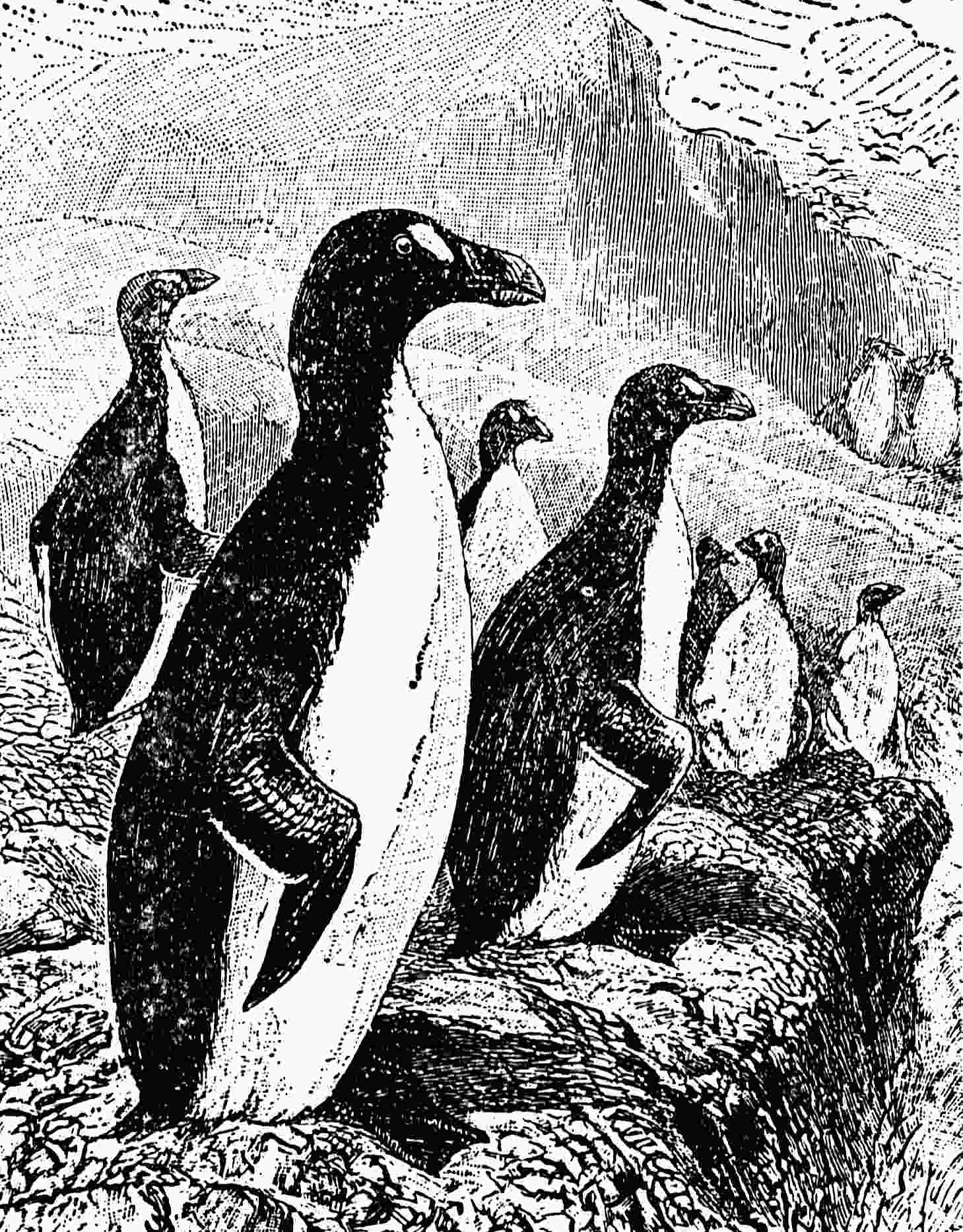

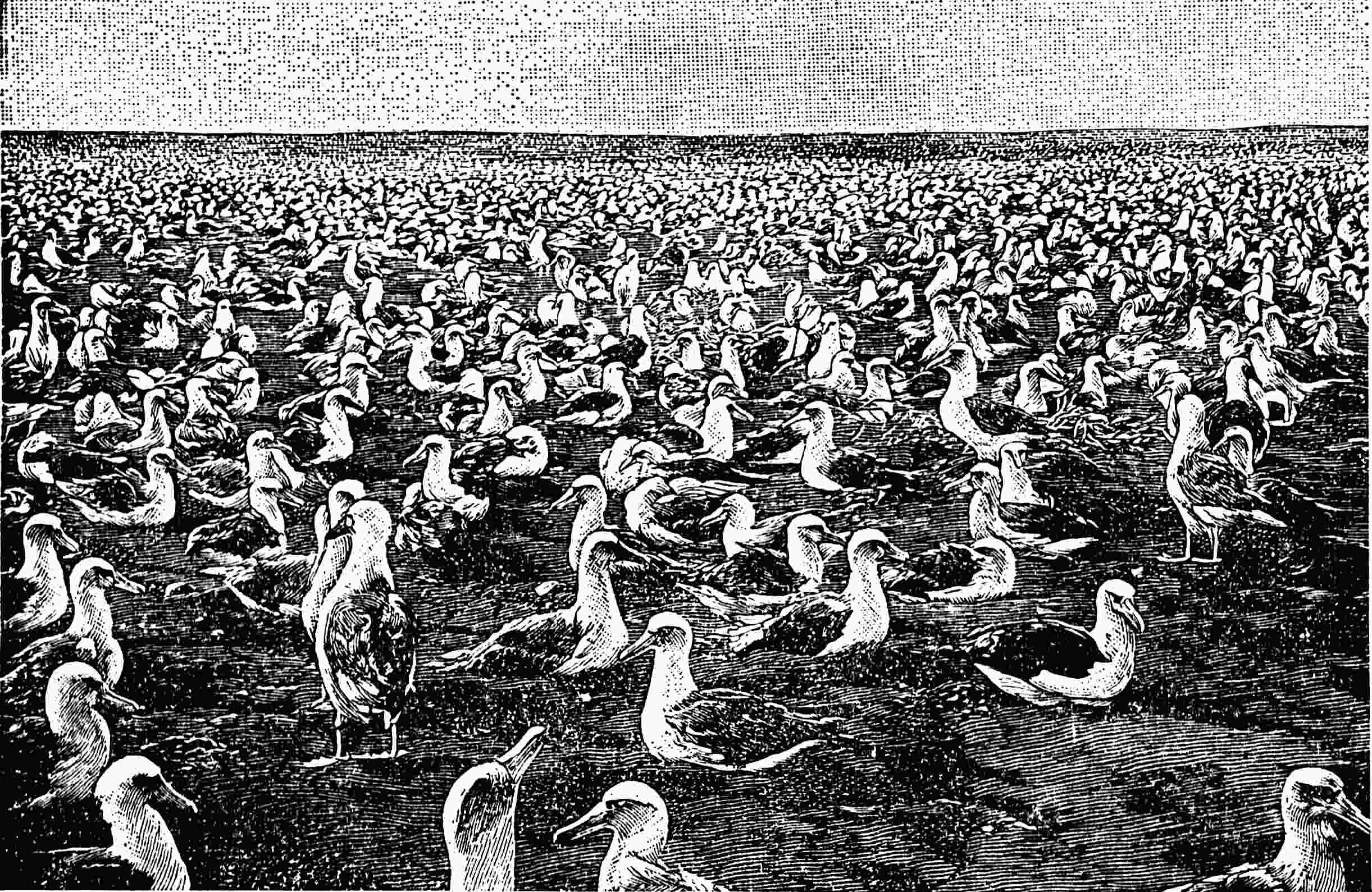

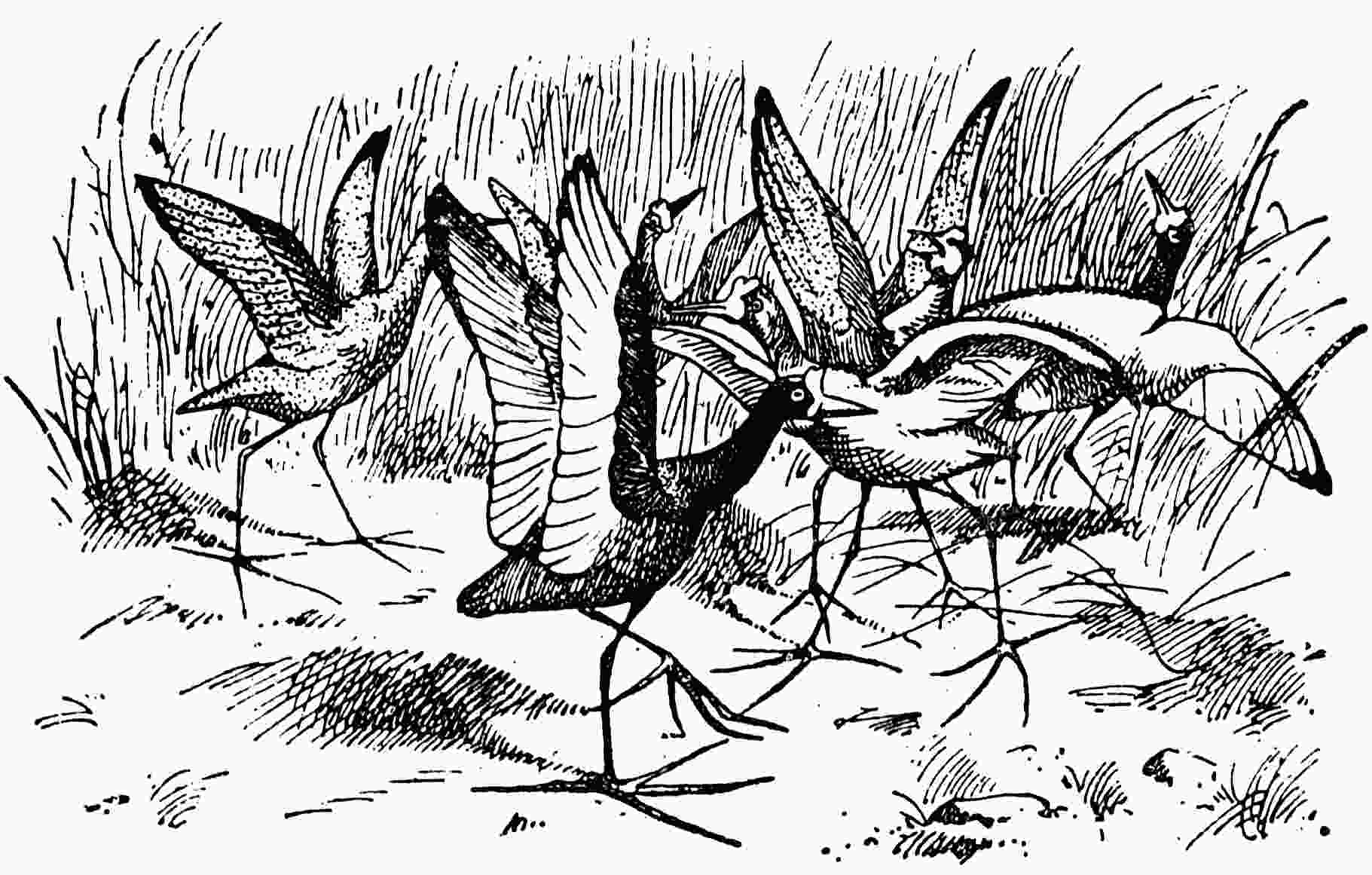

軍艦鳥

軍艦鳥

次に

鳥類に

移って、その中で

餌の取り方のおもしろい

例をあげると、まず海鳥の中に「

軍艦鳥」と名づけるものがある。この鳥は足の指の間に

蹼のある

純粋の水鳥であるが、自身で水に

游いで魚を取るということはほとんどなく、いつも

鴎などが魚を

捕えたのを見つけて、それを空中で横取りすることを

本職としている。さればむしろ

海賊鳥と名づけたほうが

適当であるが、

海賊も商船の数に

比してあまり多数になると

職業が

成り立たぬごとく、この鳥も

鴎などにくらべてはるかに少数だけより生活することができぬから、

自然同僚間に

縄張りの

争いも生じてけっして

油断はならぬであろう。

かわがらす

かわがらす

これと反対に水鳥でないものが水の中へもぐり

込む

例には「かわがらす」がある。この鳥は名前のとおり羽毛が黒色であるが、足の指を見ると「つぐみ」や「ひよどり」のごとき

普通の

鳥類と少しも

違わず、

蹼などは少しもないが、つねに

水辺にいて指をもって水草の

茎をつかみ、それを

伝うて

浅い水の

底まで行き小さな

虫類などを

捕えて食う。体形は全く

水鳥類と

異なるにかかわらず、かく水の

底までもぐり

込むのは、おそらく

先祖以来の

因襲を

破り、

冒険的に新

領土の

開拓を

試みて

成功したものとでもいうことができよう。

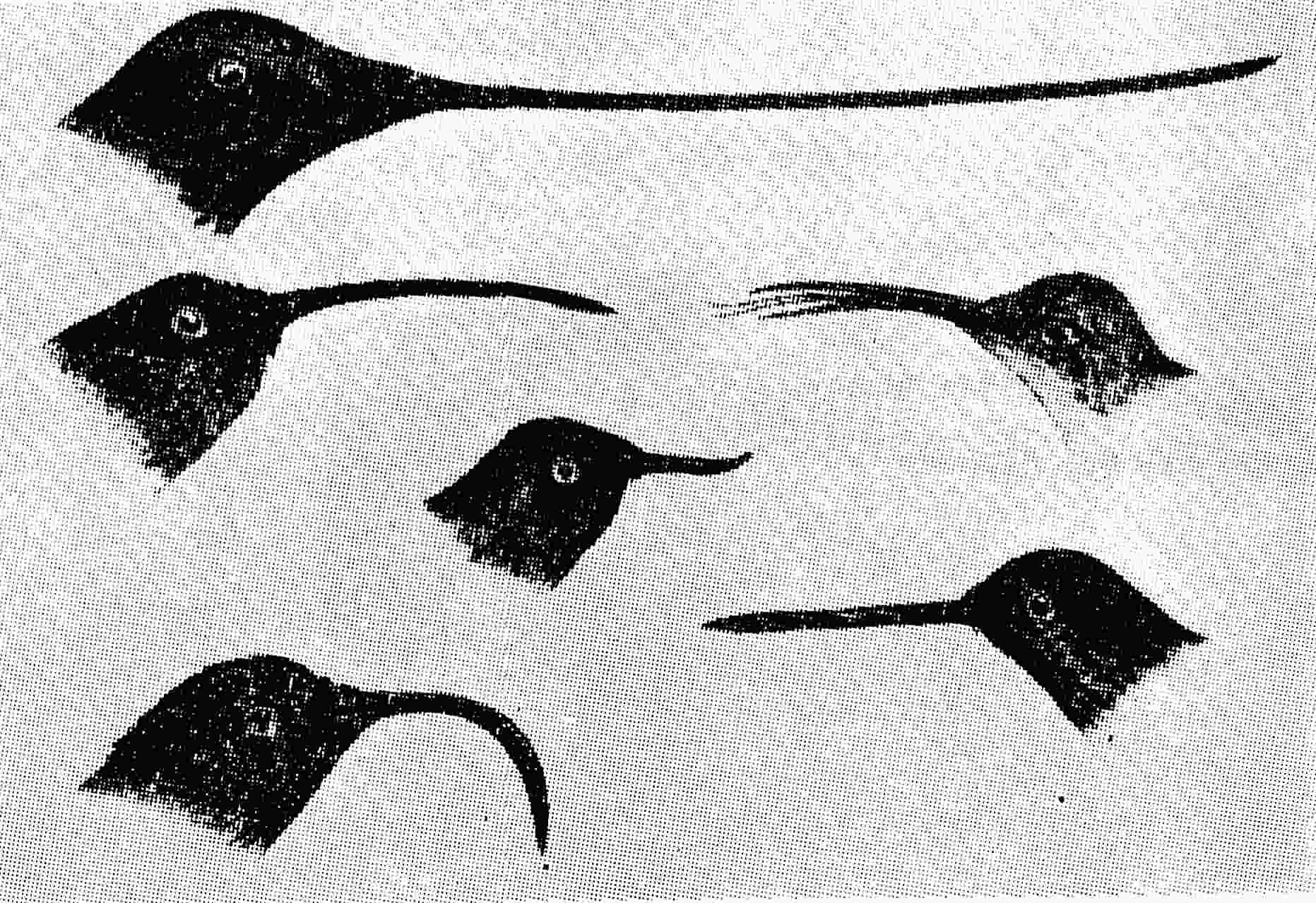

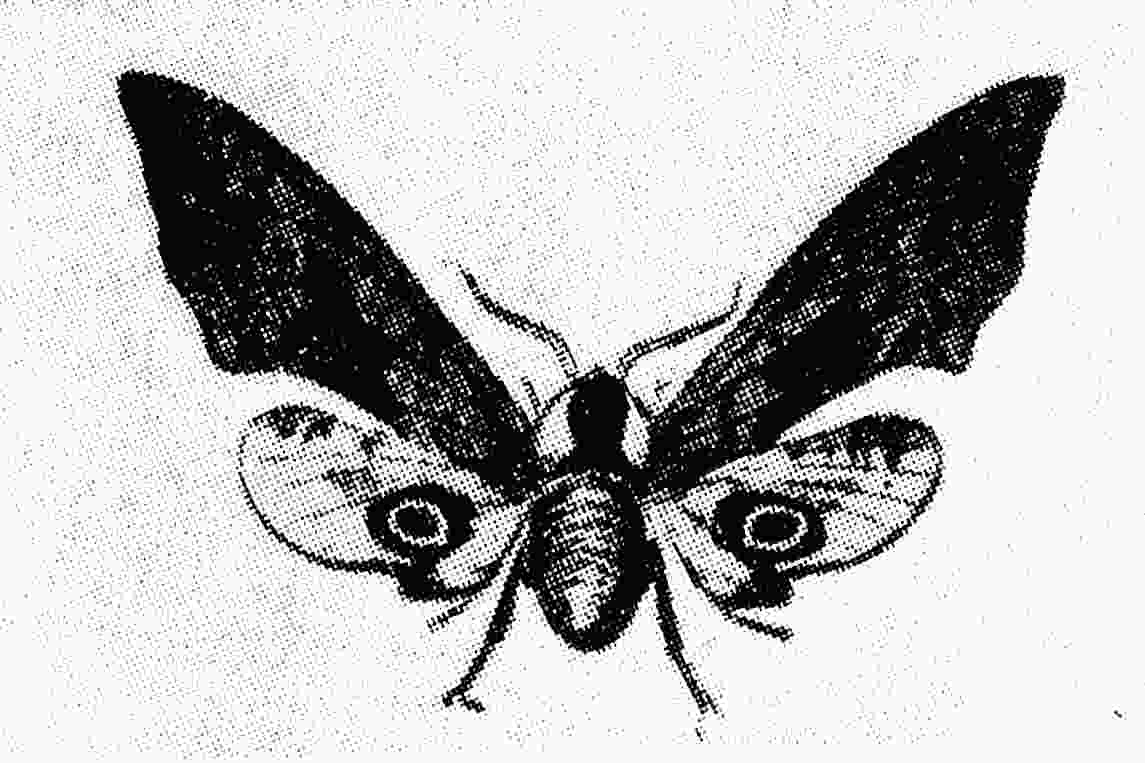

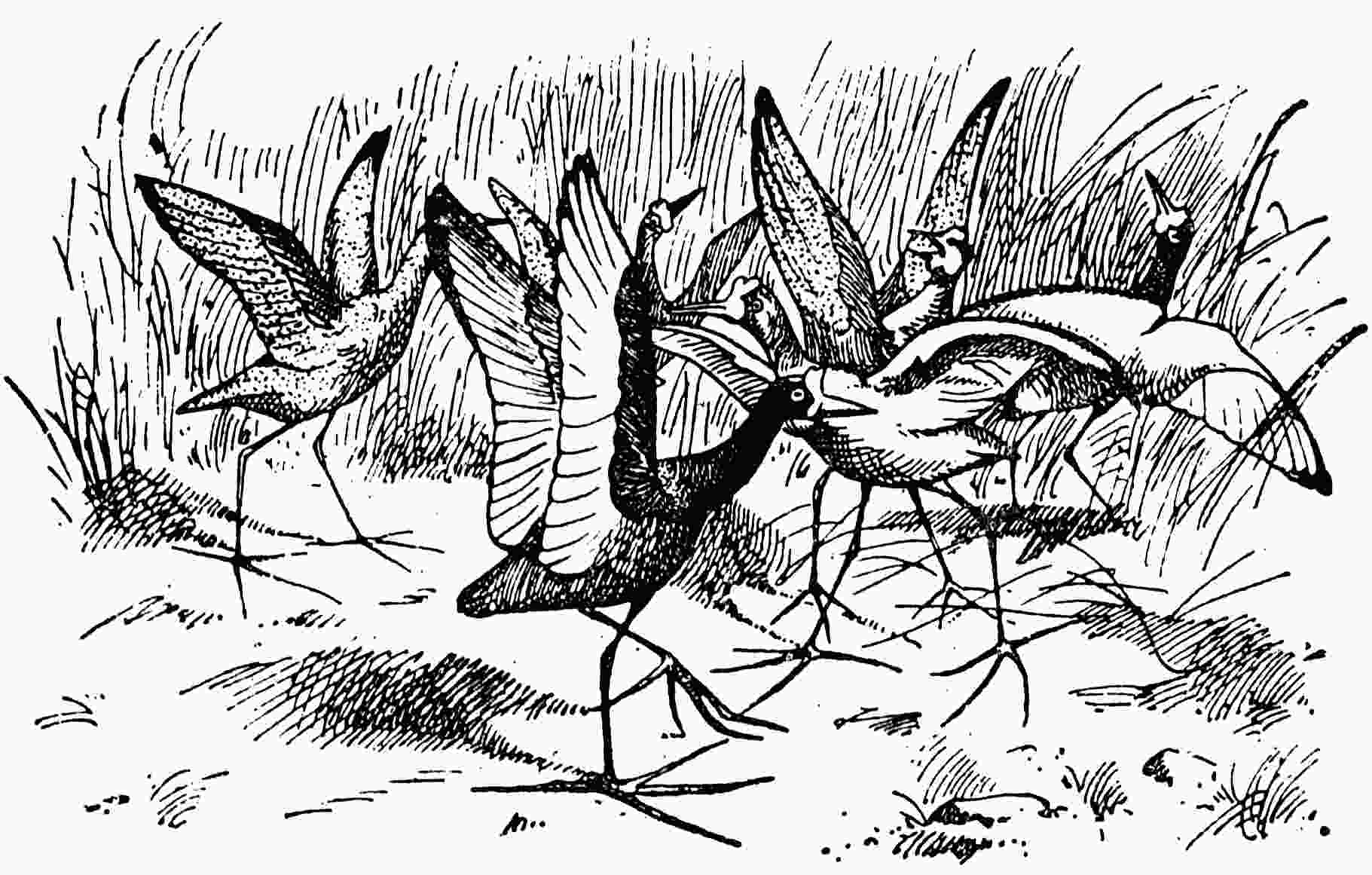

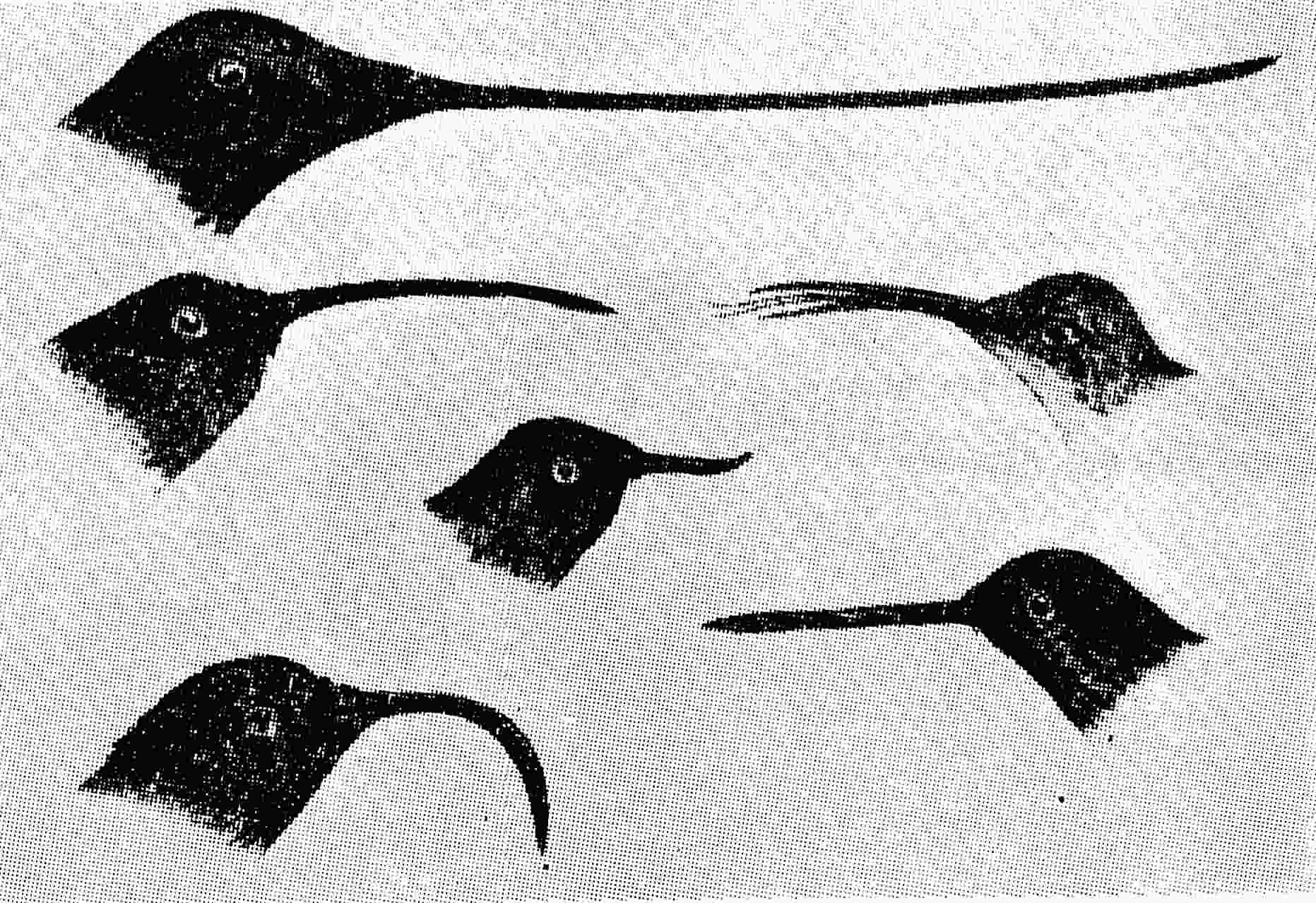

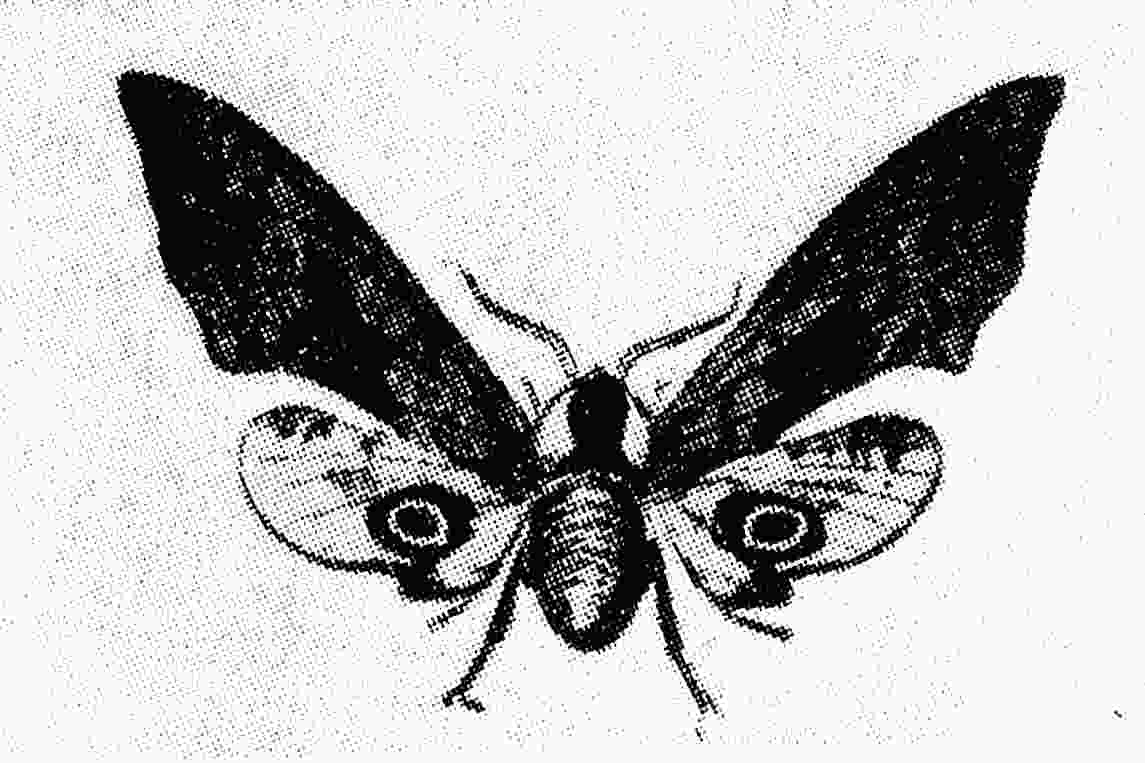

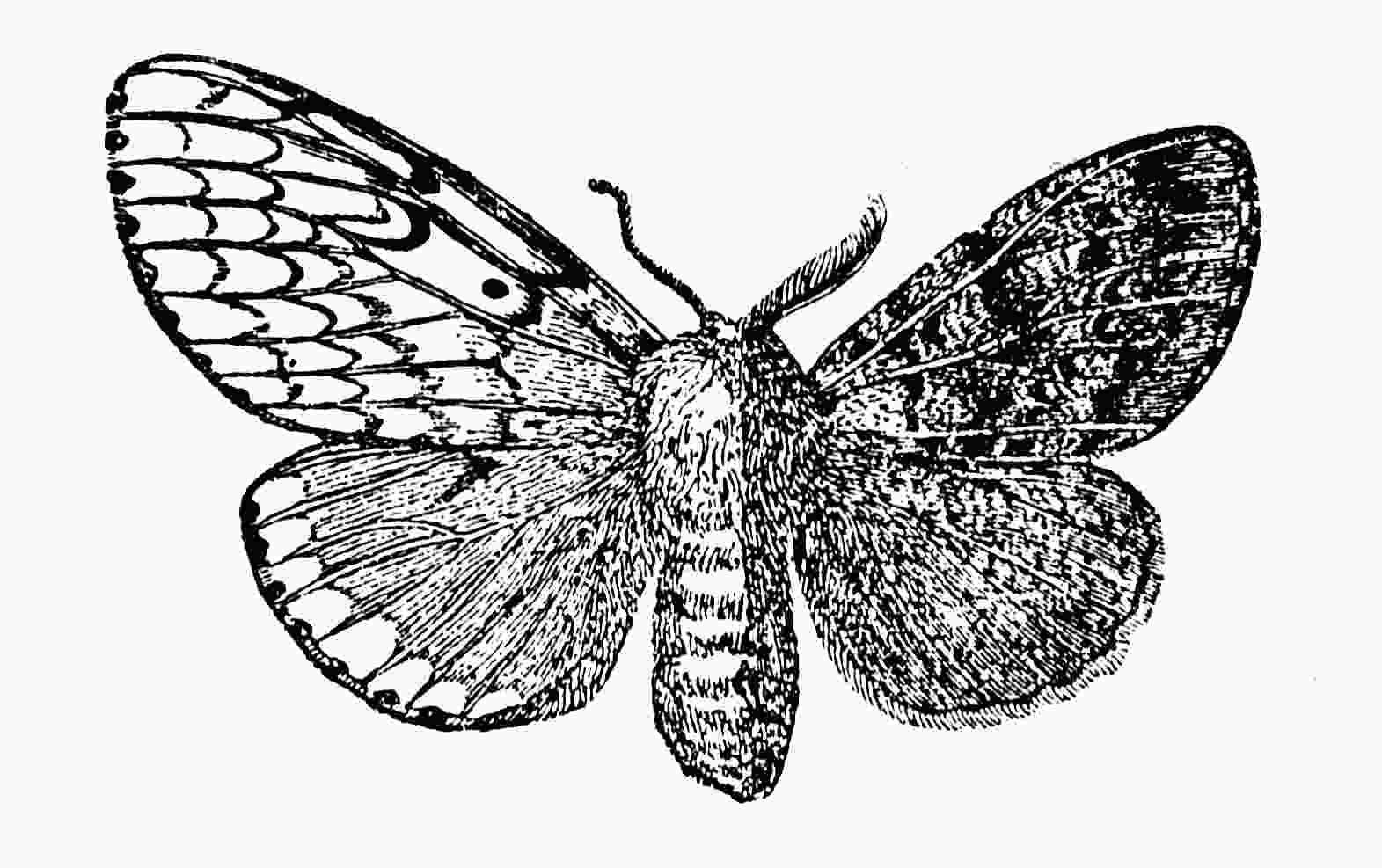

蛾と蜂鳥

鳥類

蛾と蜂鳥

鳥類の

嘴はおのおの食物の

種類に

応じて形の

異なるもので、

穀粒を拾う

雀では太く、虫を食う

鶯では細く、魚をはさむ「かわせみ」でははなはだ長く、

蚊をすくう「よたか」ではすこぶる短く、「きつつき」では

真直ぐで、

鸚鵡では曲がっているなどは人の知るとおりであるが、同じ

仲間の鳥で、ほとんど

一種ごとに

嘴の形の

違うのはアメリカ

熱帯地方に

産する

蜂鳥である。

蜂鳥のくちばし

蜂鳥のくちばし

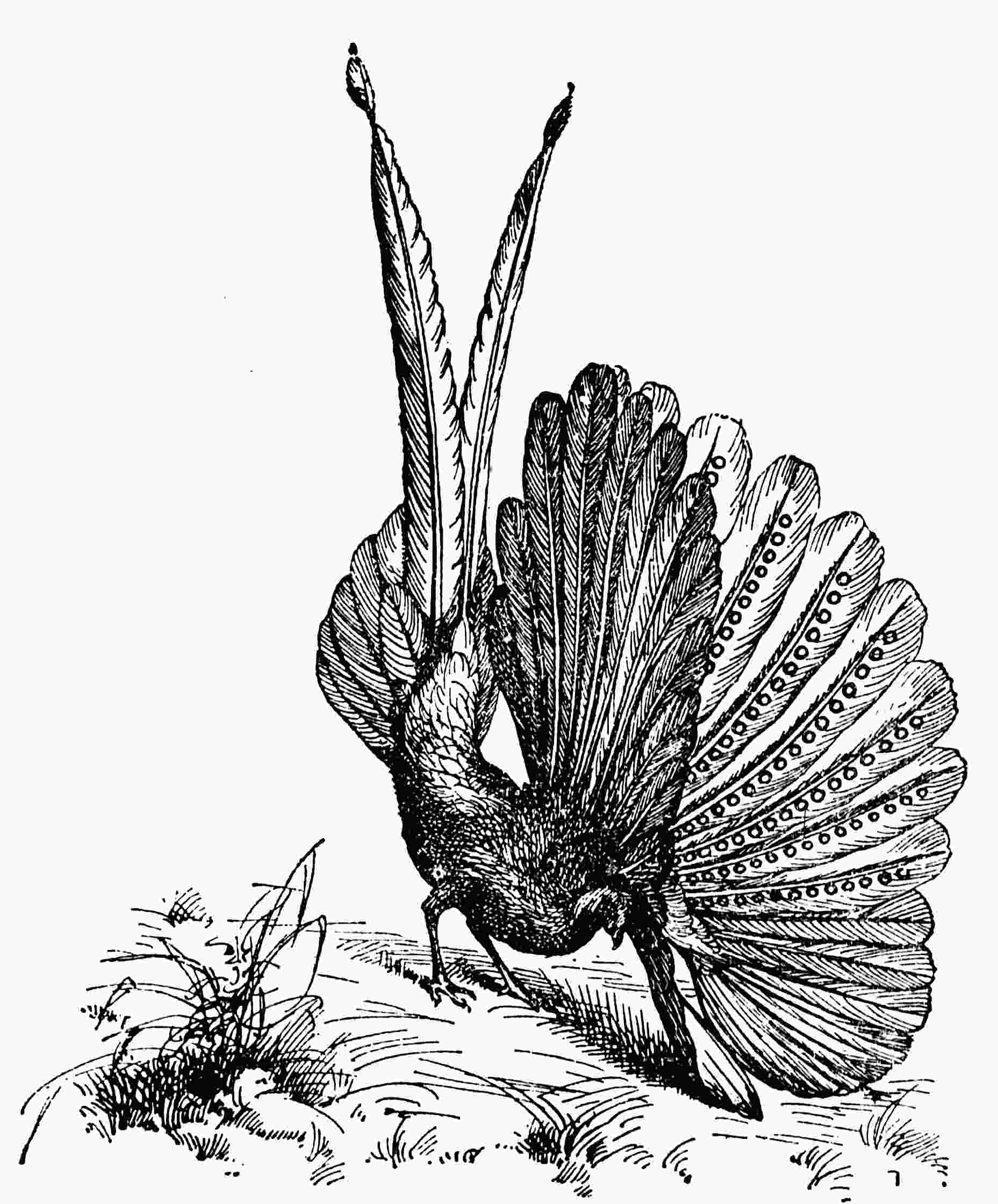

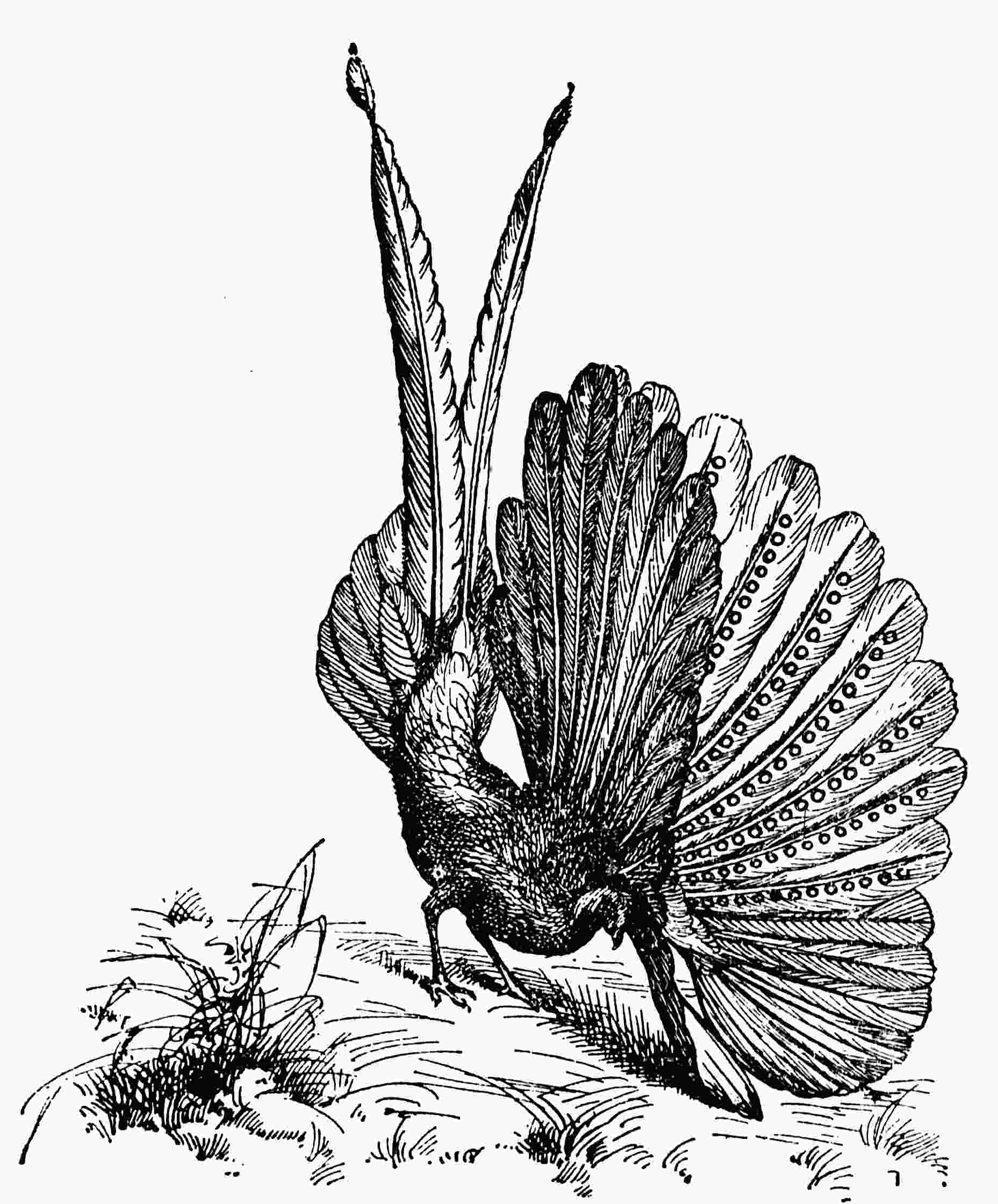

この

類は鳥の中で

最も小形のもので、

雀よりもはるかに小さく

栂指の

一節にも足らぬが、あたかも

昆虫類の

蝶や

蛾と同じようにつねに花の

蜜を

吸うて生きている。たいがい

孔雀の

尾のごとき色と

光沢とを

備えているゆえ、その

飛びまわっているところはまるで

宝玉を

散らしたごとくでまことに美しい。

蝶や

蛾が花の

蜜を

吸うにはおのおの

専門があって、

筒の長い花に来るものは

吻が長く、

浅い花に来るものは

吻が短いが、

蜂鳥もこれと同様で、おのおの花の

形状に

応じて長い真直ぐな

嘴を持った

種類もあれば、いちじるしく曲がった

嘴を

備えた

種類もあって、あたかも

錠と

鍵とのごとくに相手が定まっている。ついでながら

述べておくが、およそ

鳥類の中で

蜂鳥ほど

巧みに

飛ぶものはない。その

花蜜を

吸うときのごときは、空中の一点にとどまって進みもせず

退きもせず、あたかも糸で

釣ってあるかのごとくに

静止し、

蜜を

吸い終われば

電光のごとくに

飛び去るが、他の鳥にはかような

芸はとうていできぬ。もし

飛行機で空中の一点に

暫時なりとも

静止することができたならば、

偵察用、

攻撃用ともにその

効用は

莫大であろうが、今日の

飛行機ではこの事は

不可能である。

蜂鳥はかく自由

自在に

飛ぶ代わりに、

翼を動かすことも

非常に

速やかで、そのため空気に

振動を起こして

蜂や

虻の

飛ぶときのごとき

一種の

響きを生ずる。

蜂鳥という

名称はこれより起こったものである。古き書物には

蜂鳥は

往々くもの

巣にかかって命を落とすことがあると書いてあるが、これは

信偽のほどは

請合われぬ。

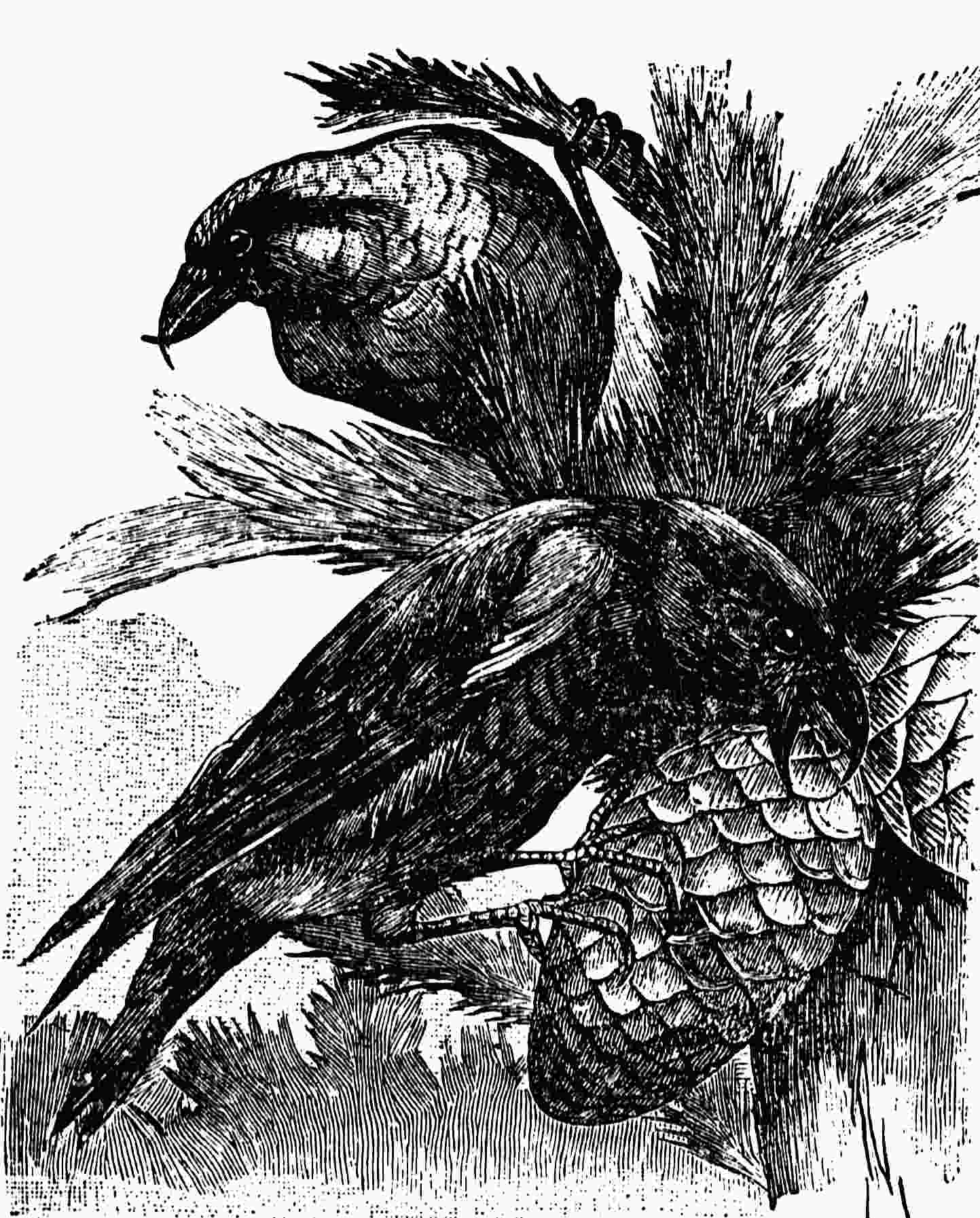

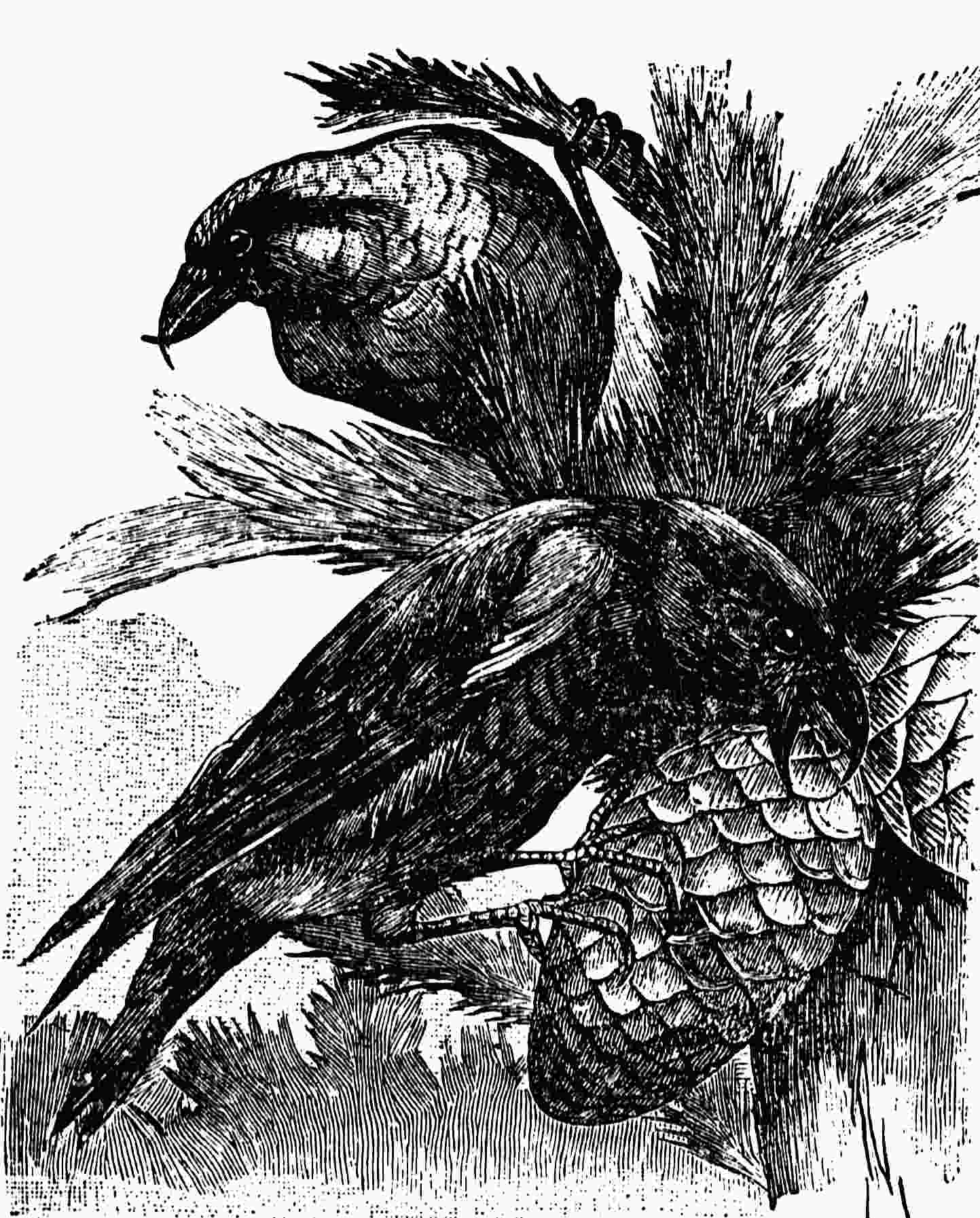

いすか

いすか

鳥の

嘴にはずいぶん

奇妙な形のものがある。「いすか」の

嘴の上下

相交叉していることはだれも知っているが、これは「いすか」にとっては

都合がよい。「いすか」が

松の実を食うところを見るに、足でつかんで

嘴を

鱗片の間に

挿しいれ、一つ頭を

振ったかと思うと、その

奥にある

松の

種はすでに「いすか」の口に

移っているが、

雀や「やまがら」のような真直ぐな

嘴ではとうていかく

速やかにはとれぬに

違いない。せっかくの

目論見が「いすか」の

嘴と食い

違うことは人間にとってははなはだ

都合の悪いことであるが、「いすか」はもしも

嘴が食い

違うていなかったならば、日々の生活に

差支えが生ずるであろう。

嘴曲がりしぎ

嘴曲がりしぎ

また「そりはししぎ」に

似た

鴫の

一種では、細長い

嘴の先のほうが右に曲がってすこぶる

不自由らしく見えるが、これは

海浜の

泥砂の上に落ちている

貝殻を起こして、その下の虫を

探したりするにはかえって具合いがよろしい。

窓嘴鶴

外国産

窓嘴鶴

外国産の

鶴の

類には、口を

閉じても上下の

嘴がよく

締まらず、その間に大きな

窓のあいているものがあるが、これも

蛤などをくわえるにはあるいは

便利かも知れぬ。すべて動物にはそれぞれ

専門の

餌があって、口の

構造はそれを取るに

適するようになっているから、なかなか他の

習性の

異なったものが、急に

競争に

加わろうとしても

困難である。

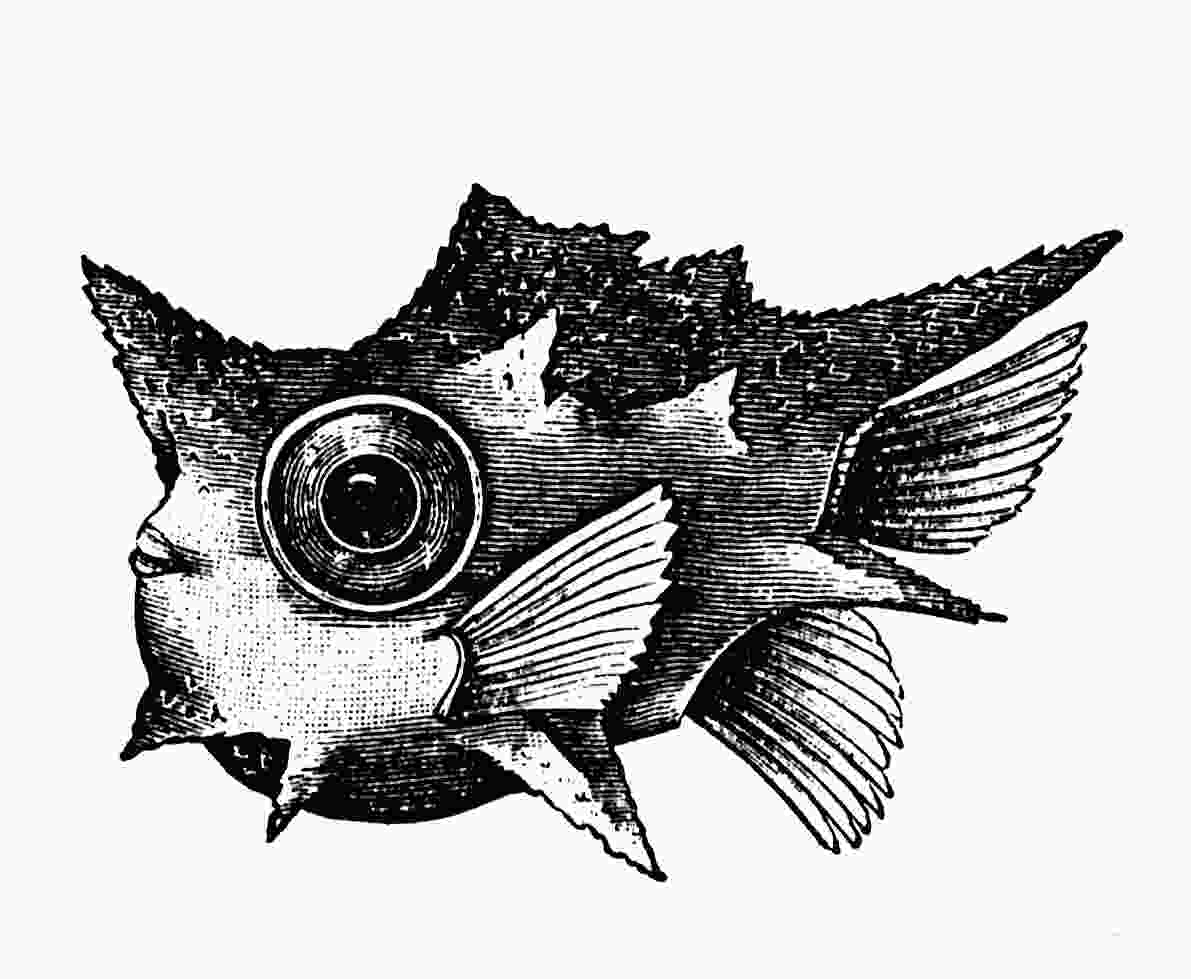

とびはぜ

魚類

とびはぜ

魚類はすべて水中に住むものゆえ、昔からとうていできぬことを「木によって魚を

求むるごとし」と言うているが、よく調べて見ると、魚でありながら

陸上に出るものが全くないこともない。

熱帯地方から

東京湾あたりまでの海岸に住む「とびはぜ」という小さな魚があるが、これなどは

潮の引いたときは、

砂や

泥の

乾いた上を何時間も

蛙のごとくにはねまわって、

柔かい虫を拾うて食うている。

比較的大きな

眼玉が頭の

頂上に

並んでいるので、

容貌までがいくぶんか

蛙めいて見える。

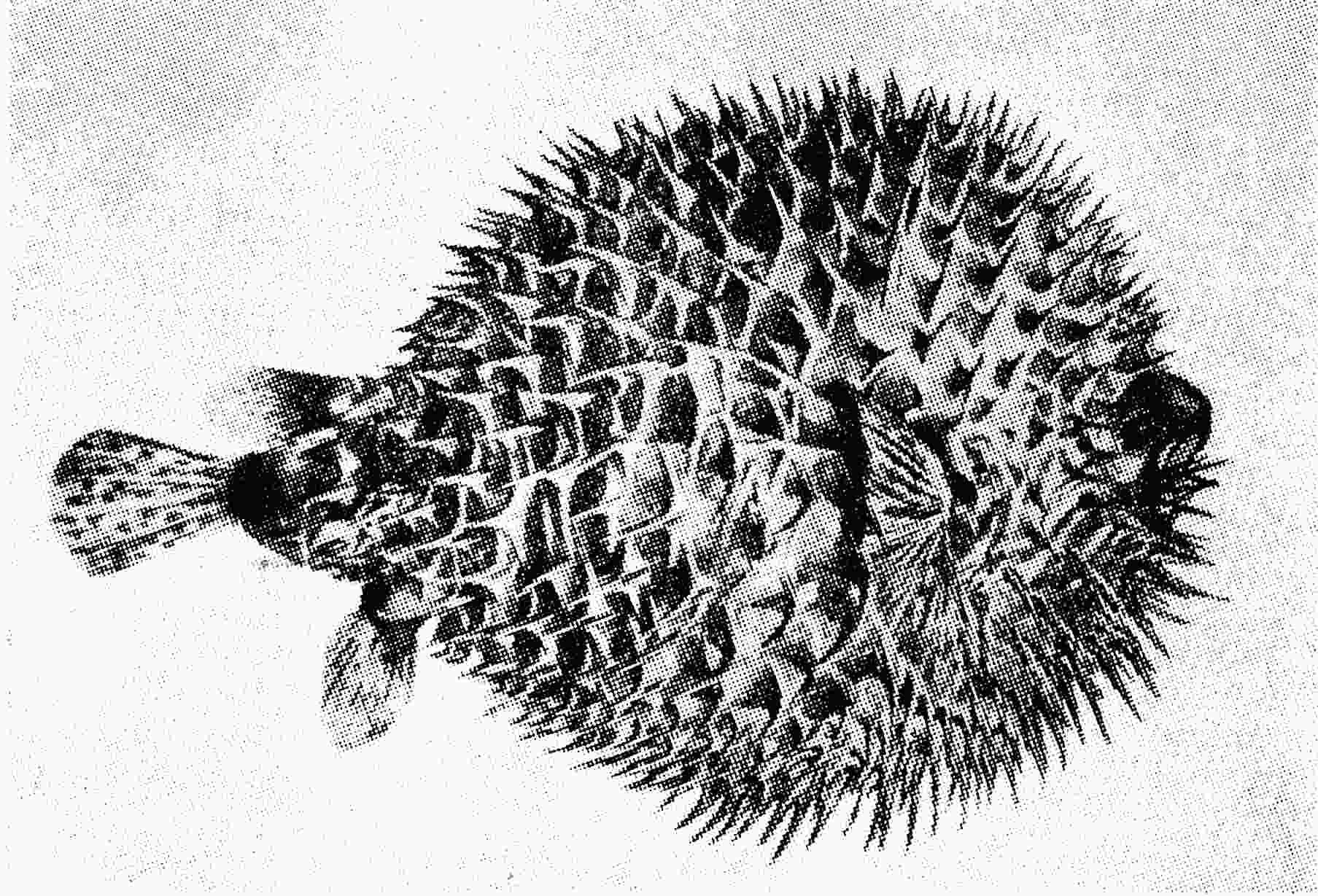

木登り魚

木登り魚

さらに

驚くべきは

印度地方に

産する「きのぼりうお」という

淡水魚で、形はやや

鮒に

似て大きさは

一尺(注:30cm)近くにもなるが、

鰓の

仕掛けが

普通の魚とは少しく

違うので、水から出ても

容易には死なず、

鰓蓋の外面にある小さな

鉤を用いて

樹の

幹を登ることができる。されば東

印度まで行けば、「木によって魚を

求める」という語は、物事のできぬたとえとしては通用せぬ。

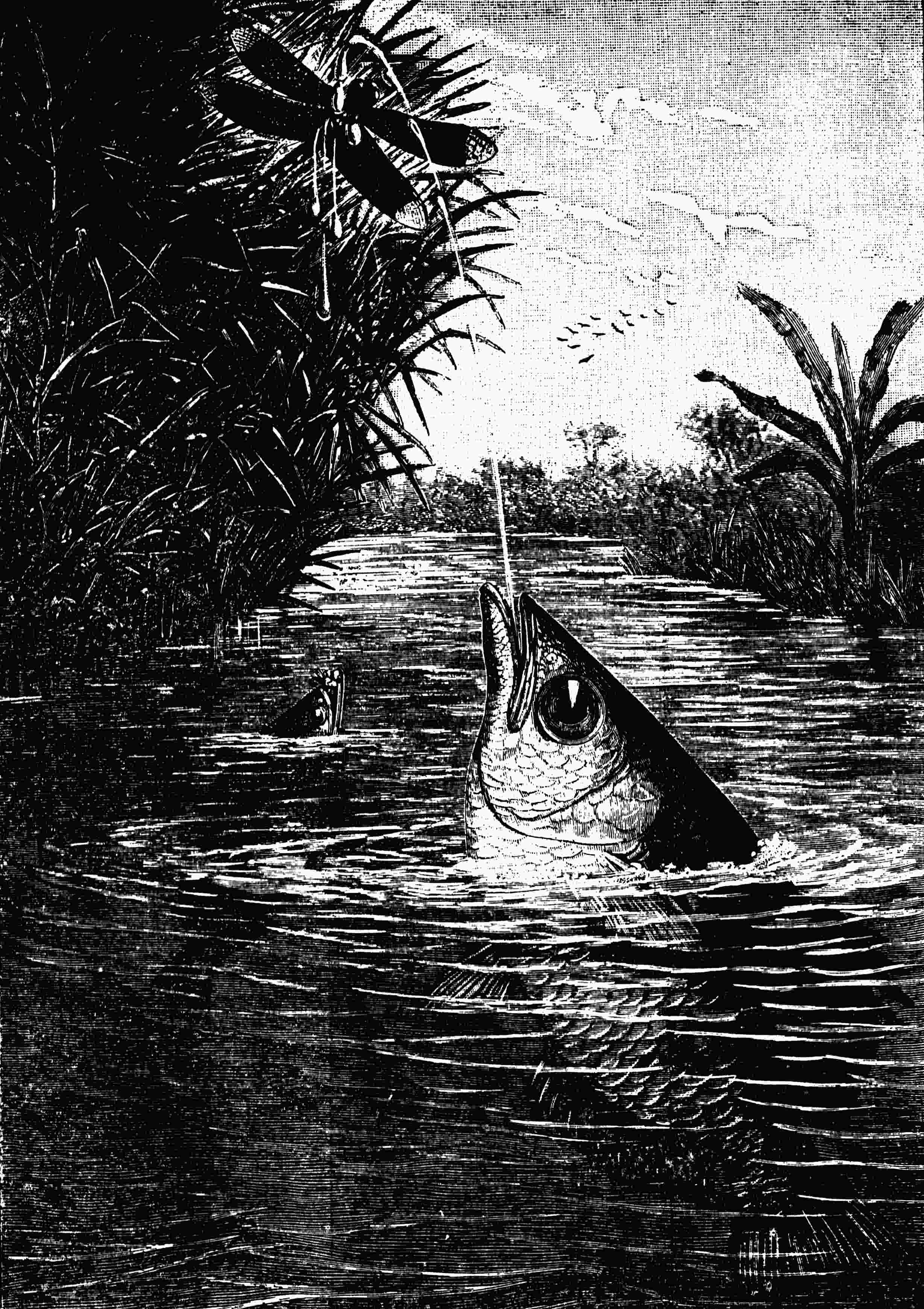

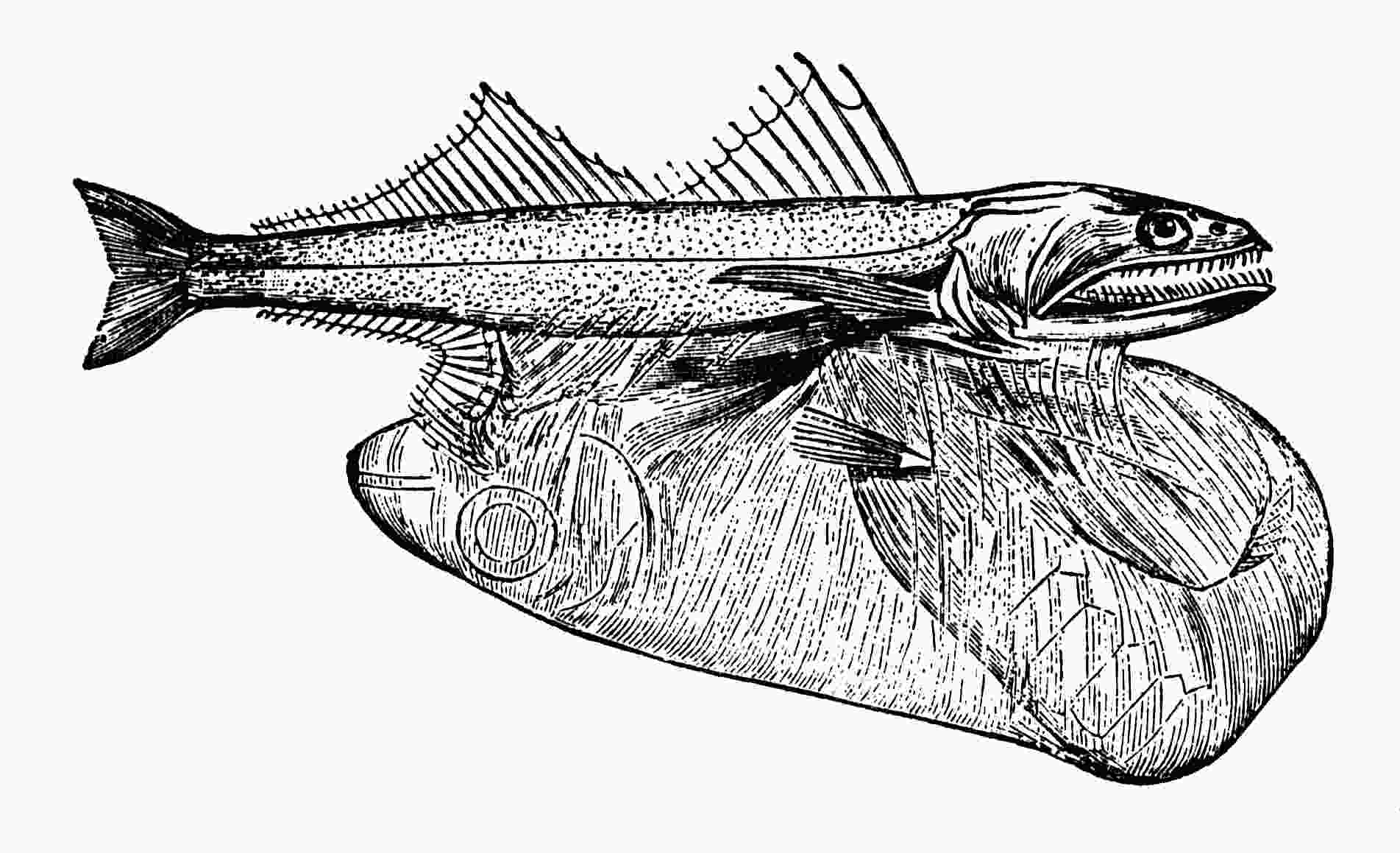

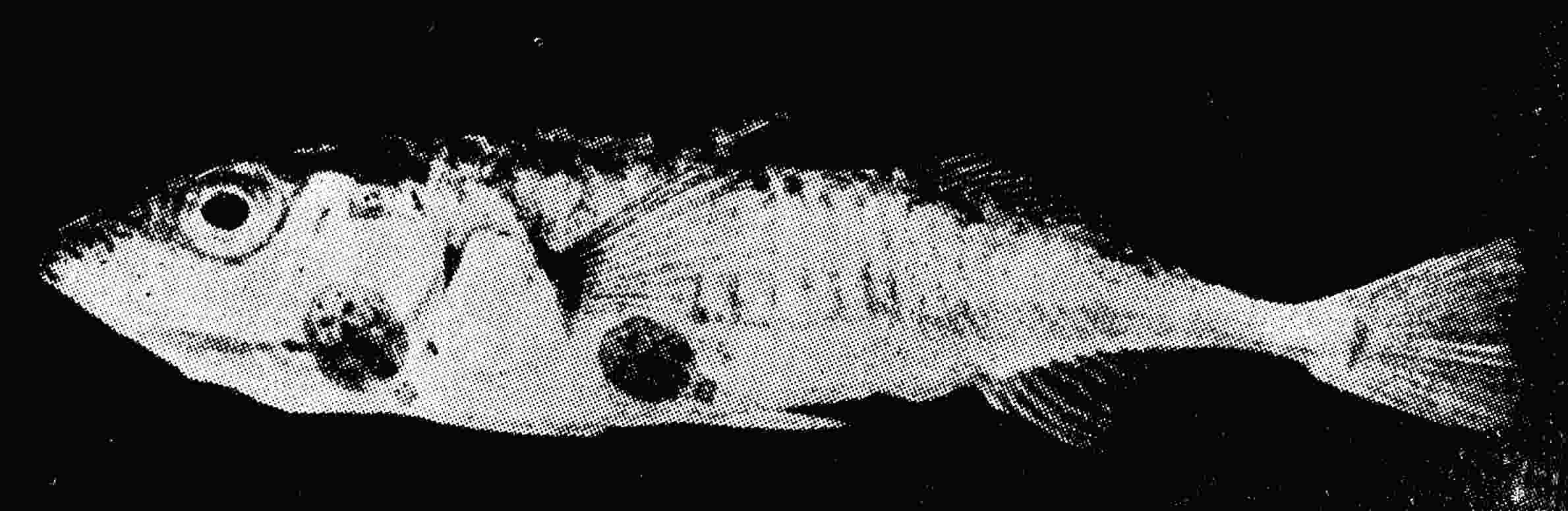

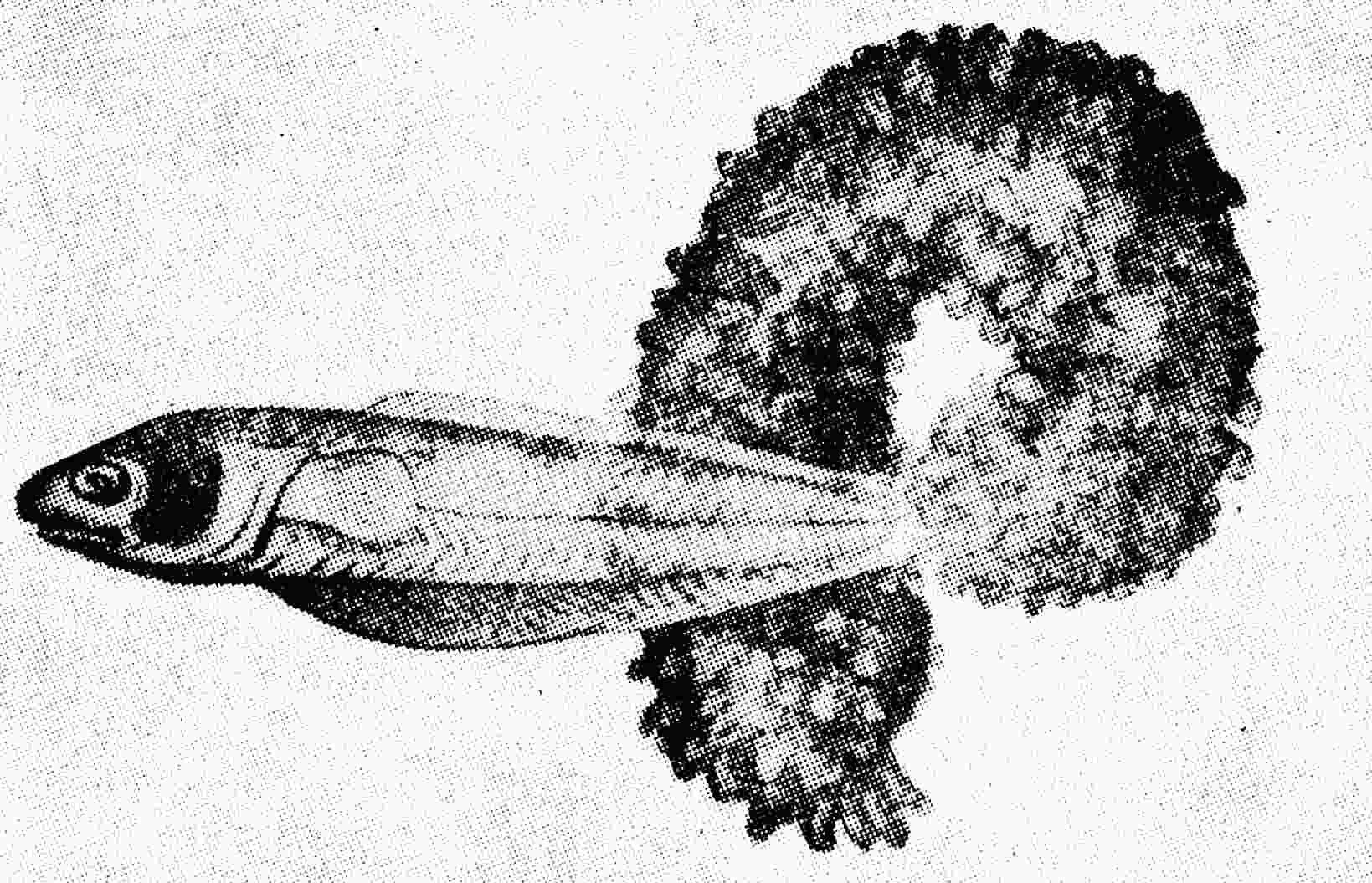

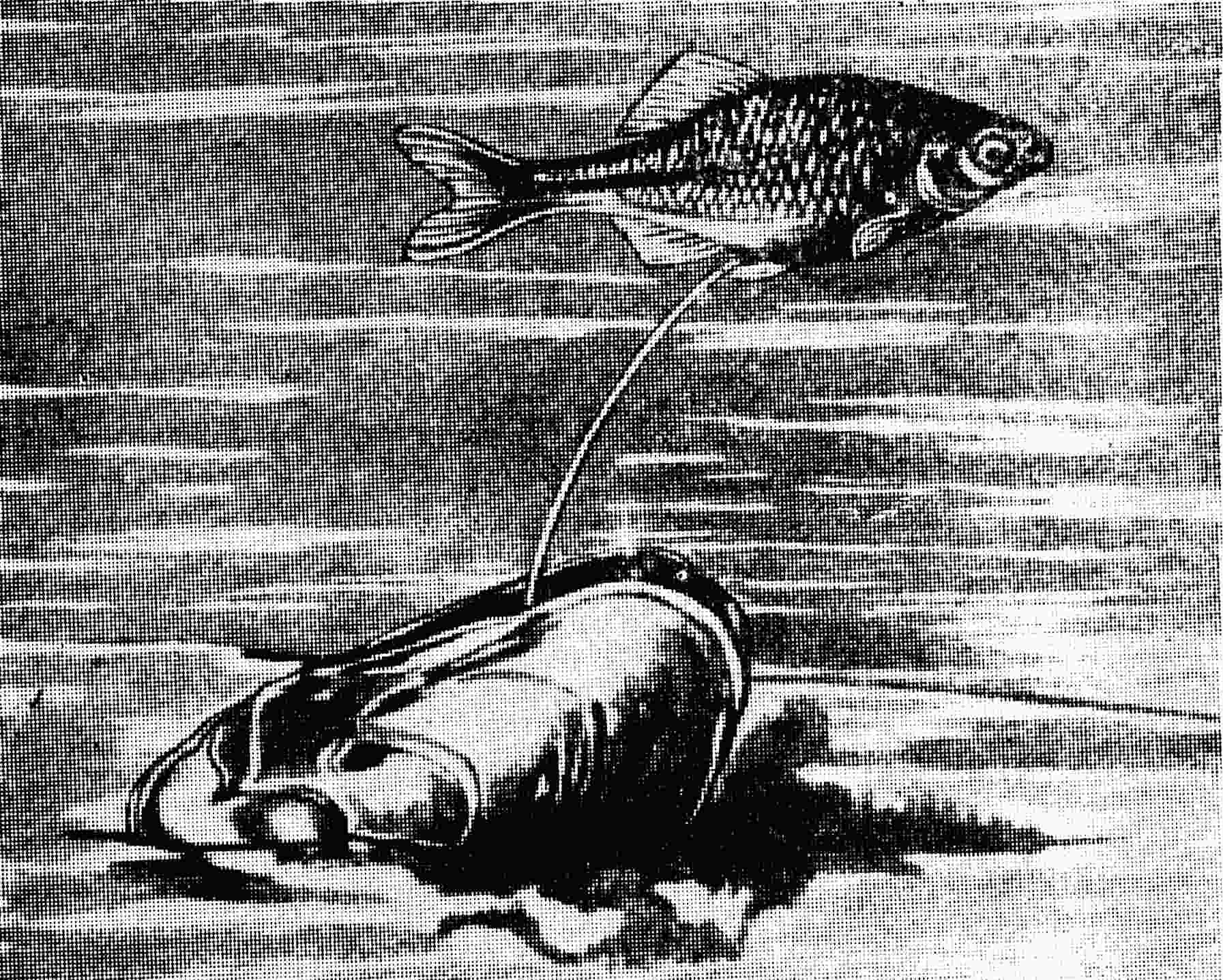

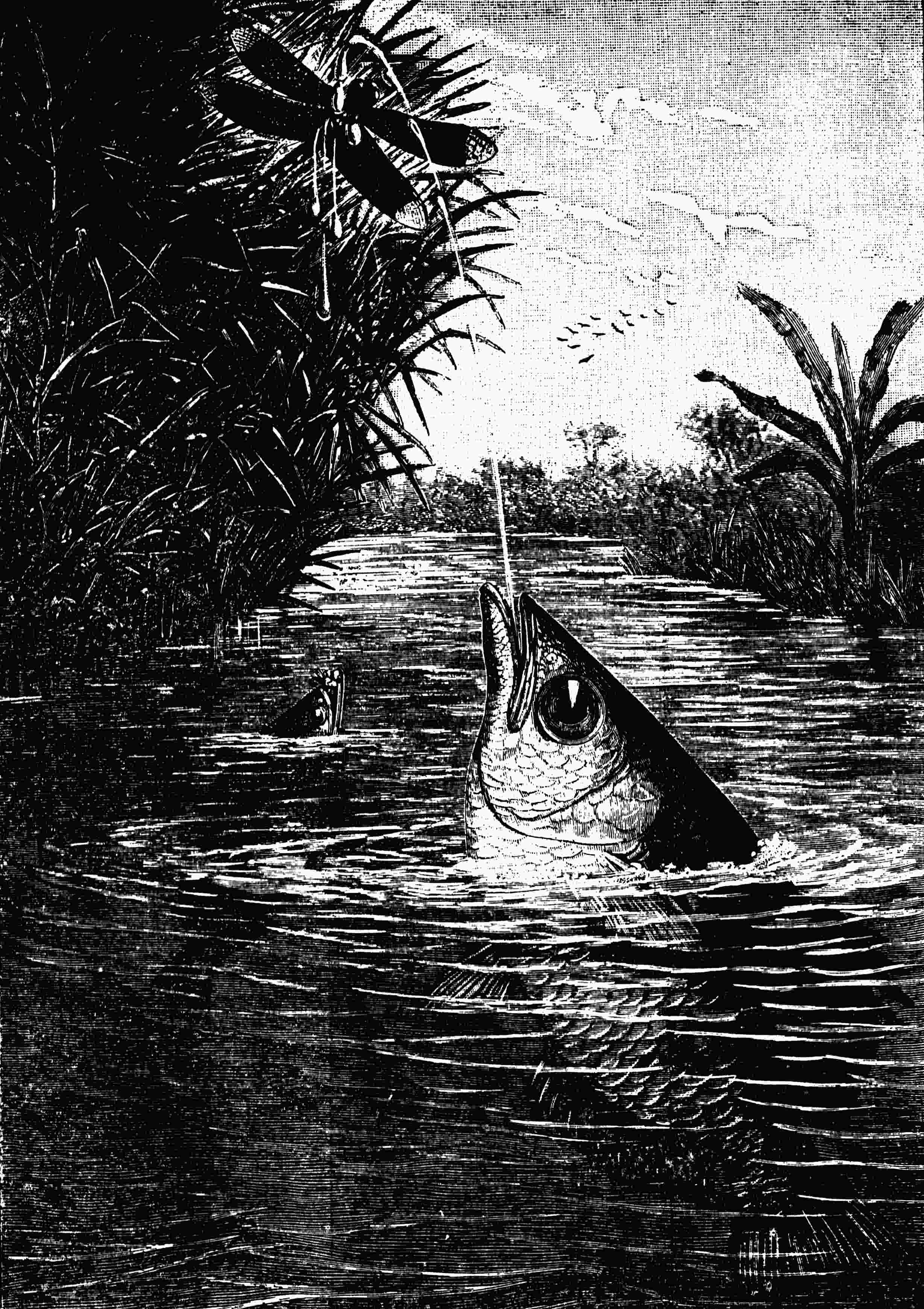

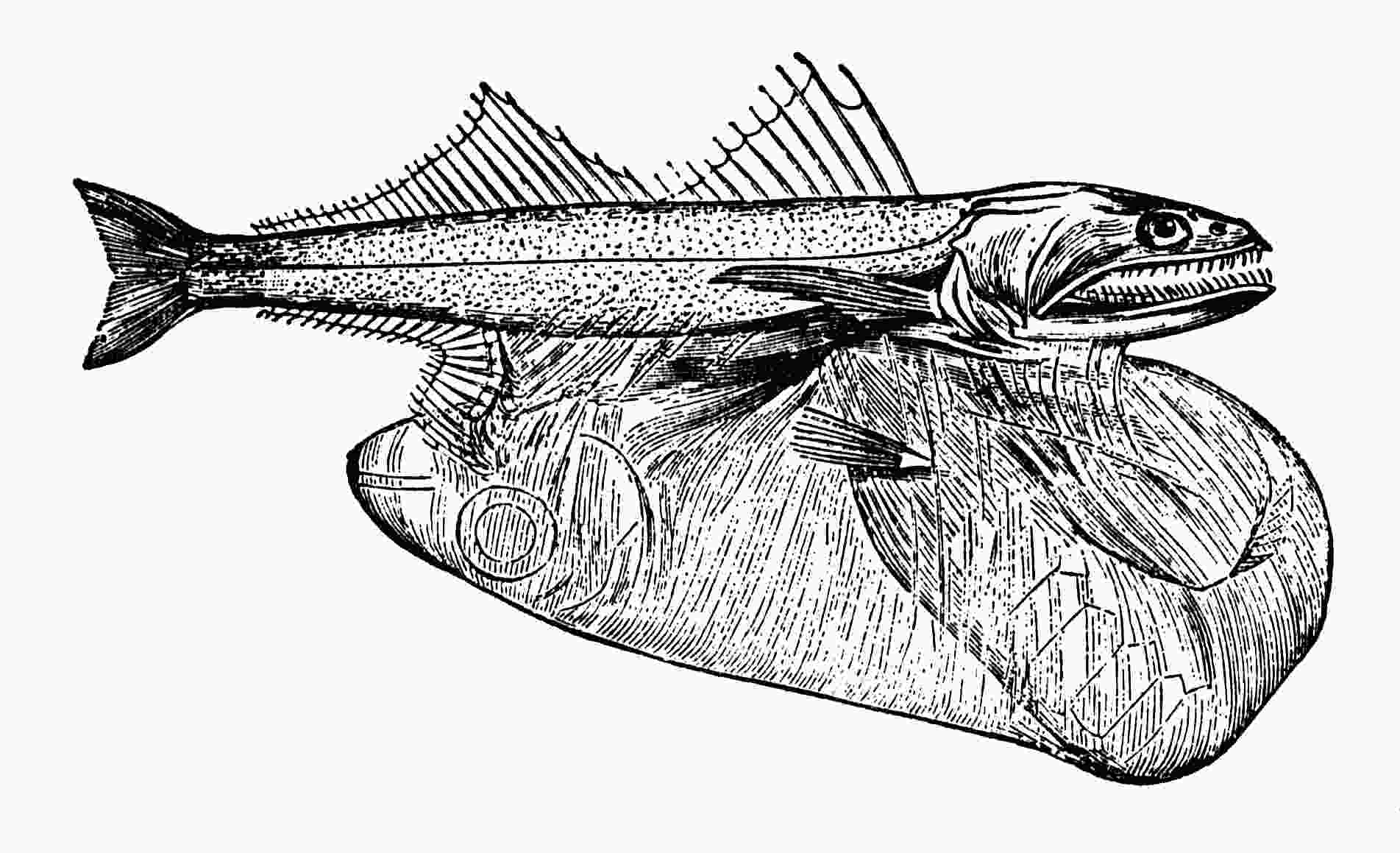

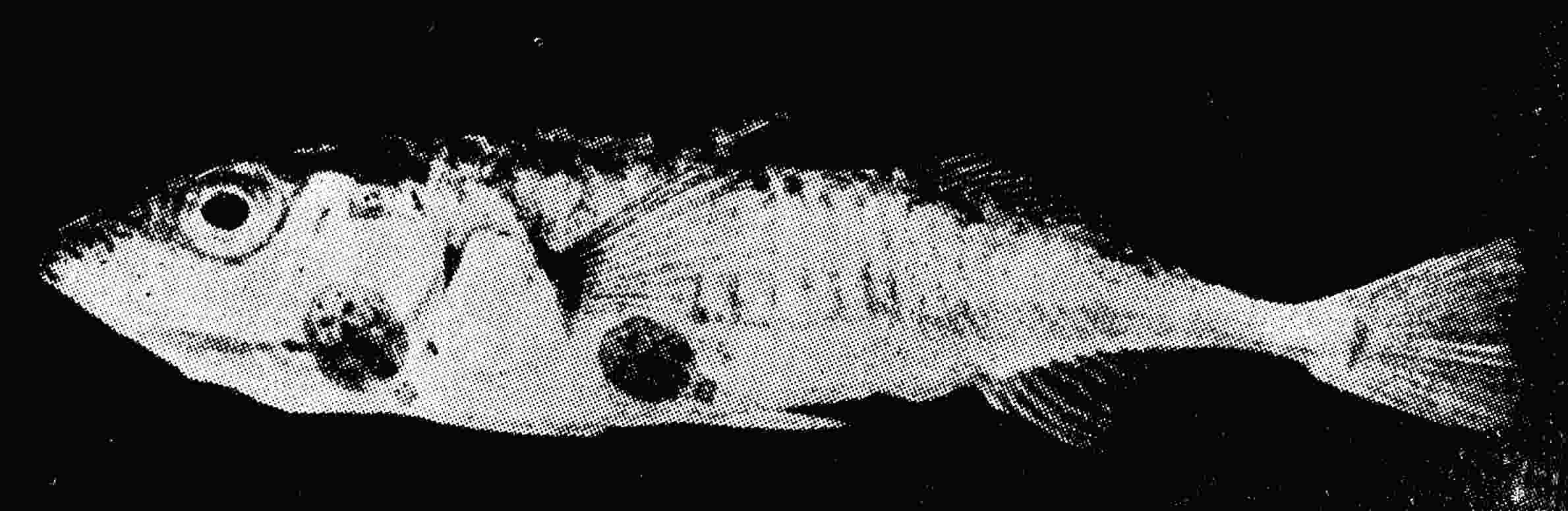

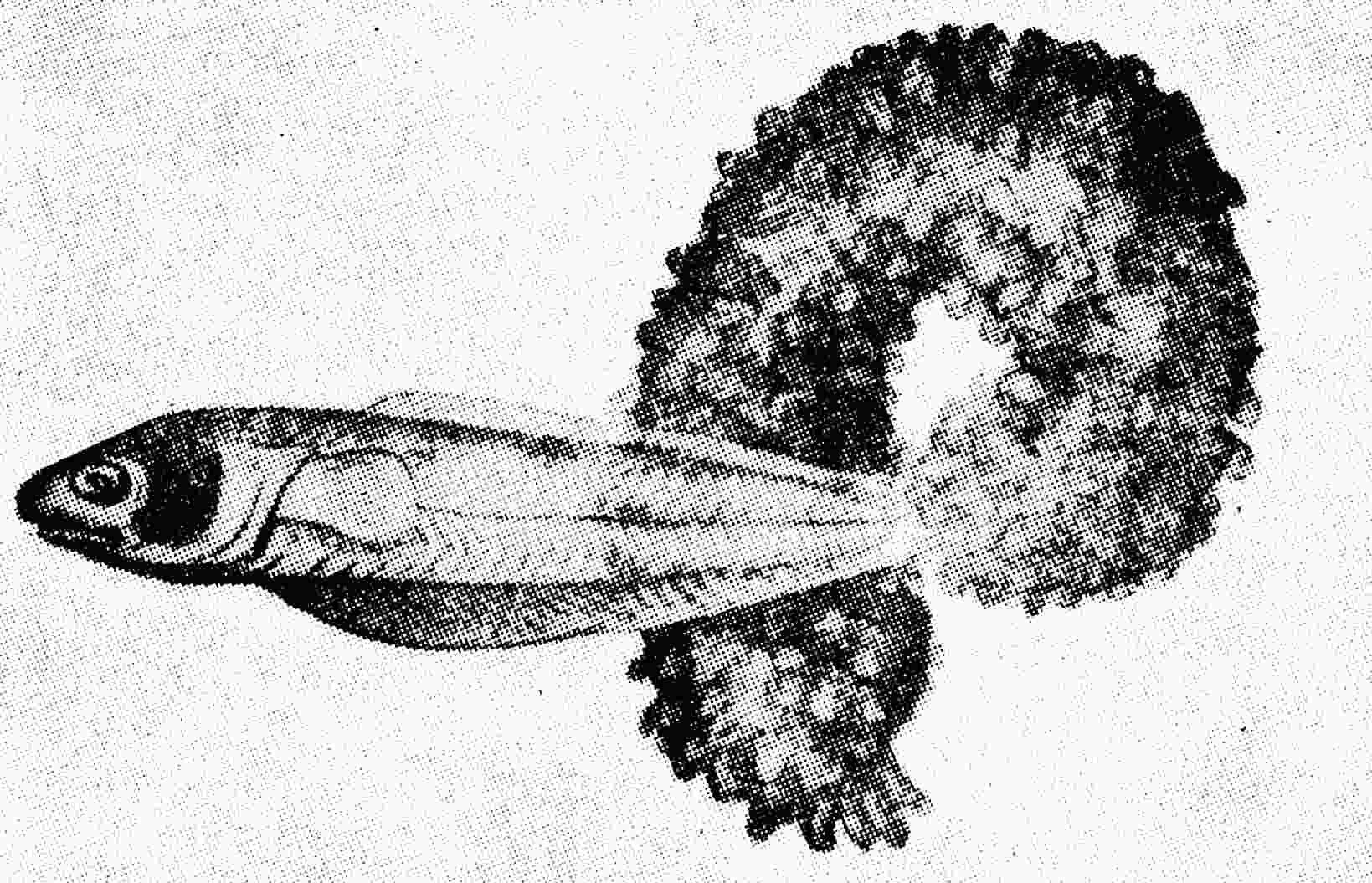

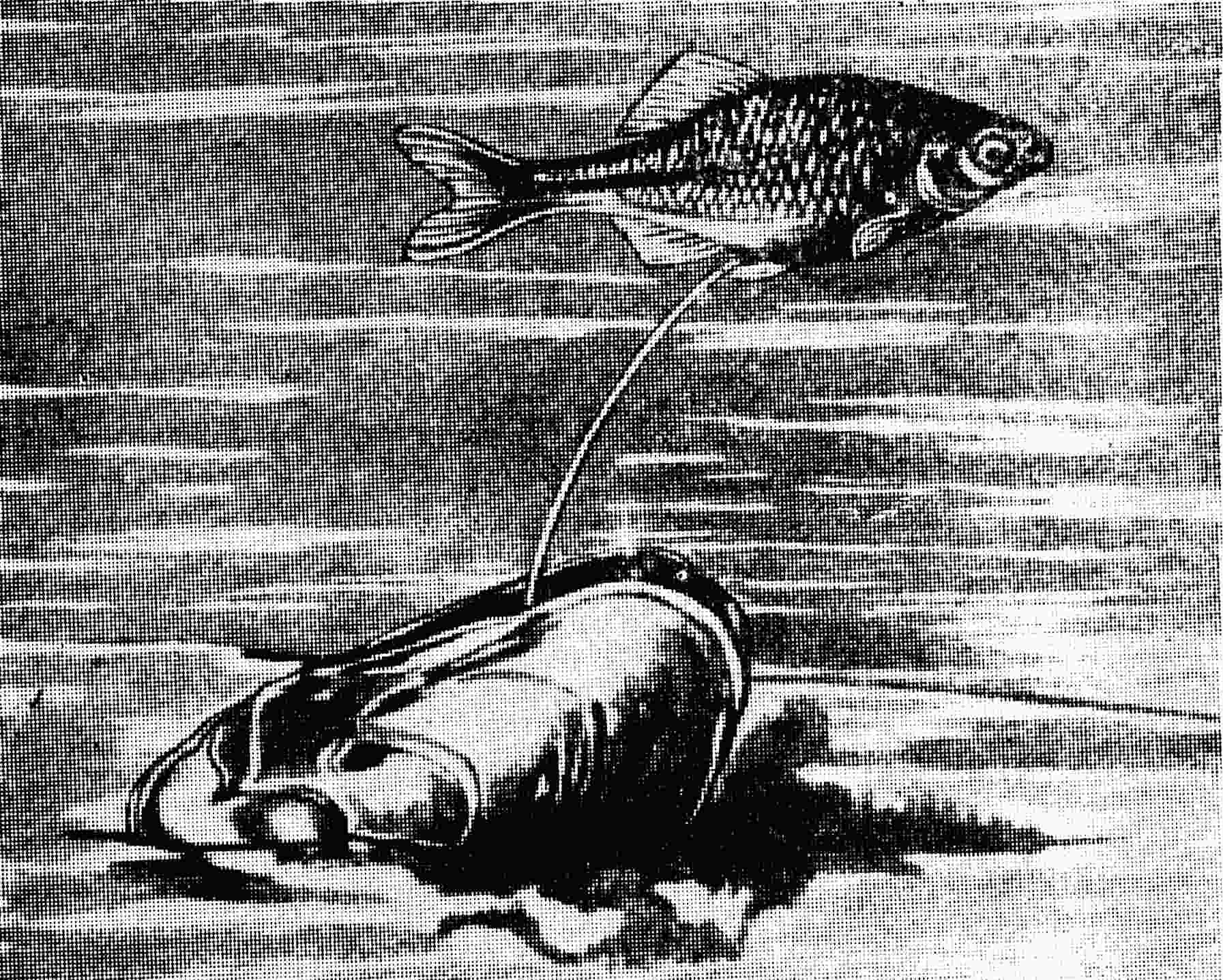

みずたまうお

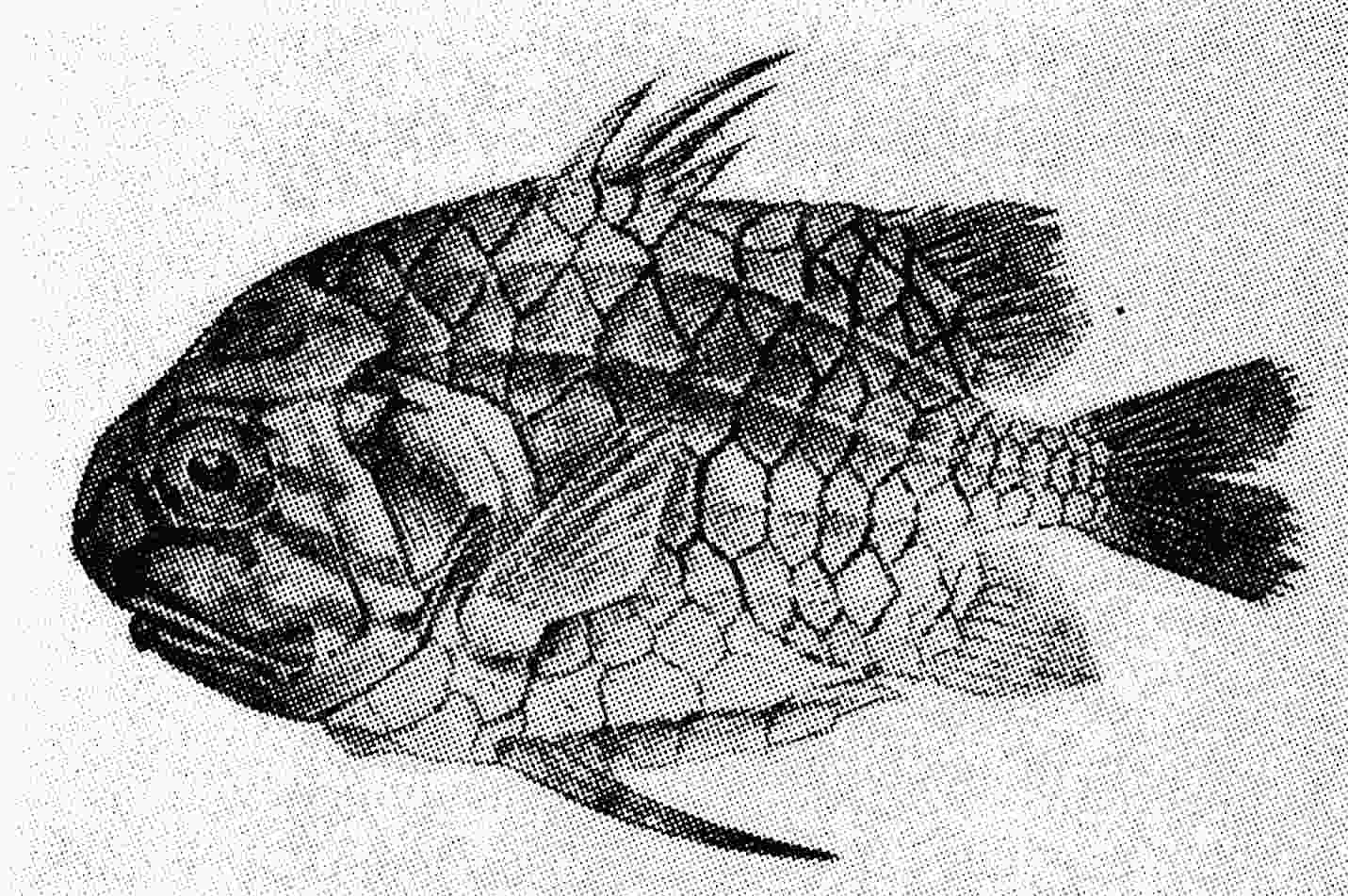

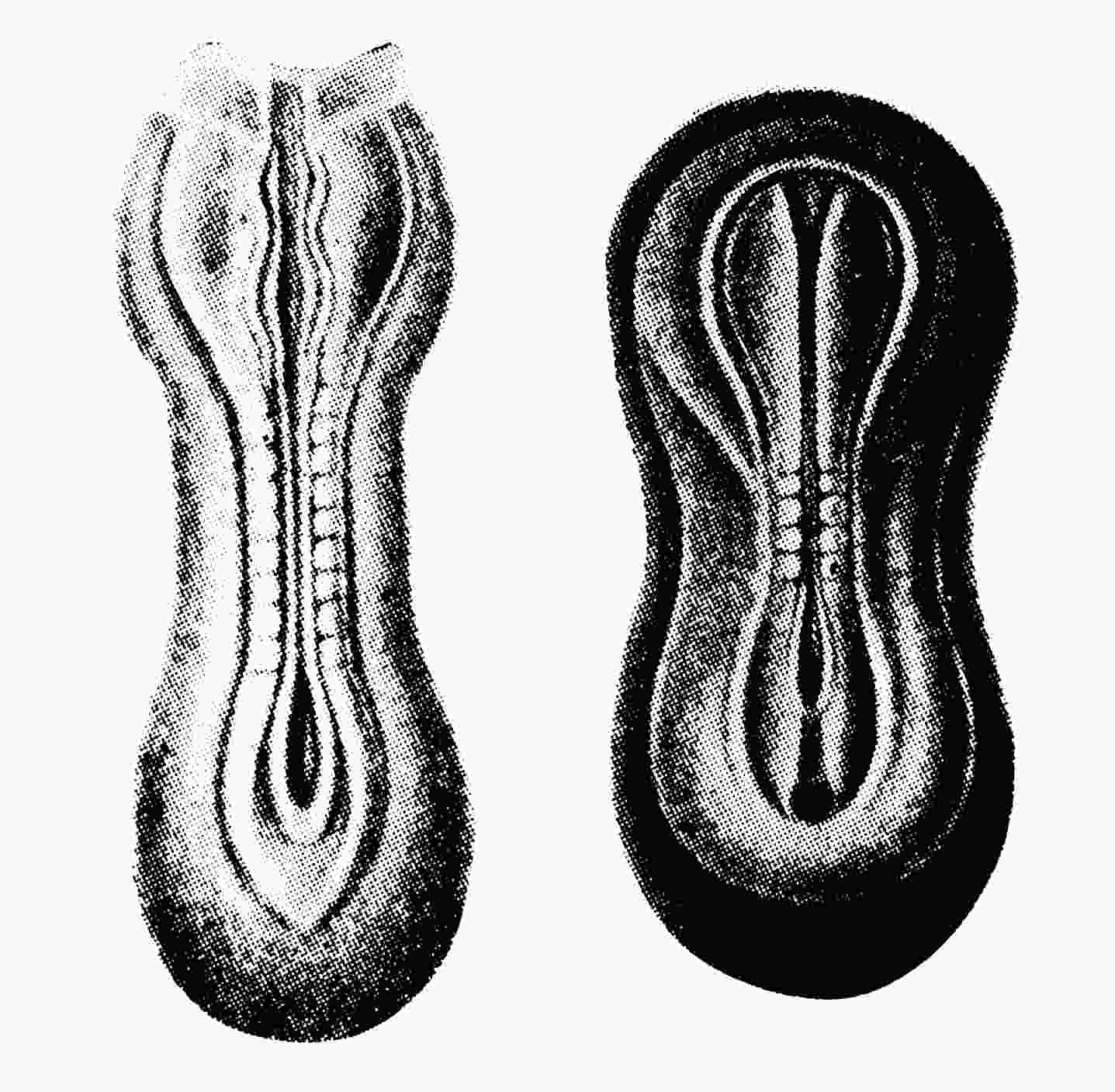

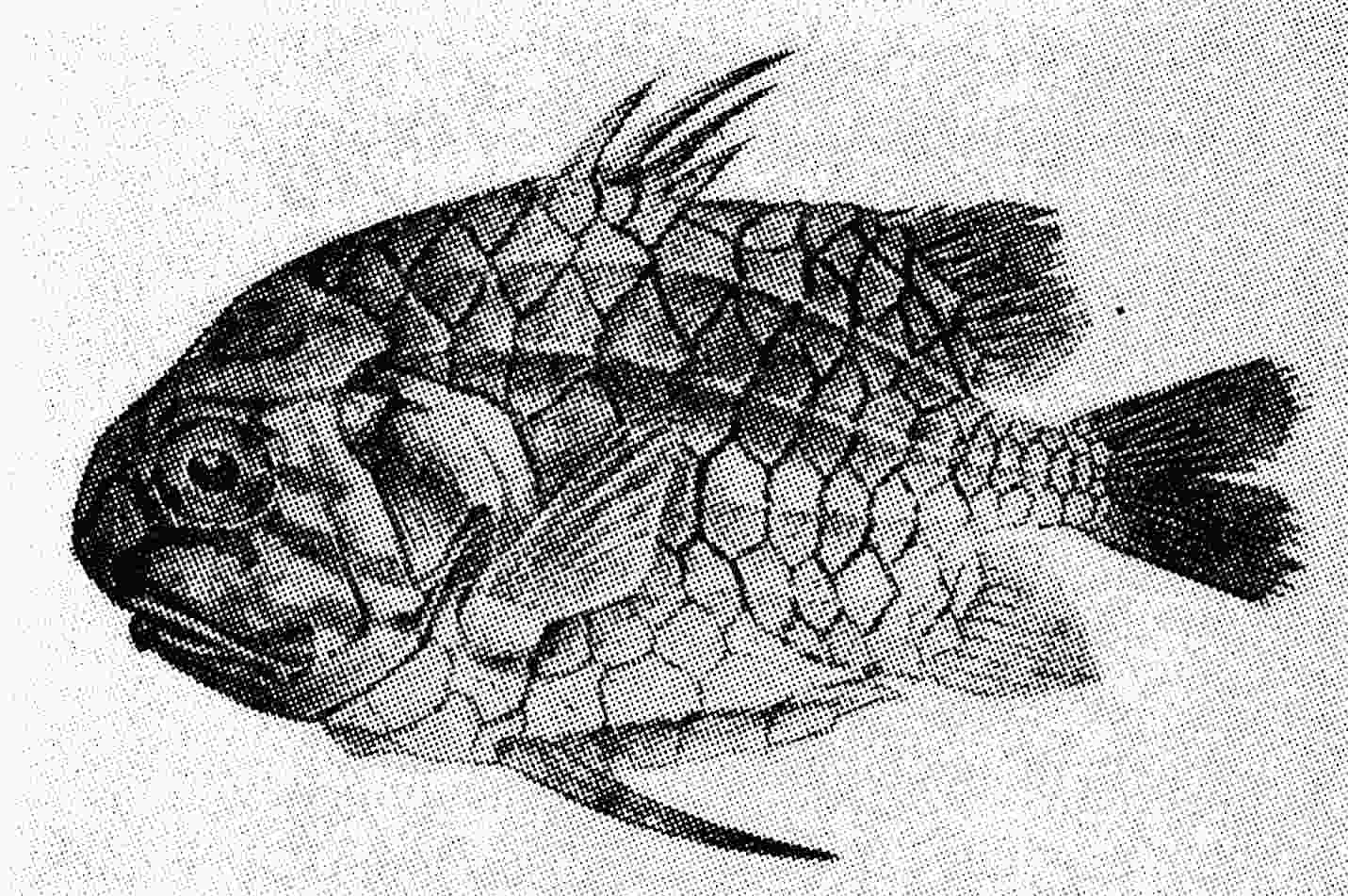

長さ5,6寸(注:15~18cm)の淡水魚なり。東印度の河に産す。水上を飛ぶ昆虫を狙い口より一滴の水を吹き当てこれを落として捕え食う。

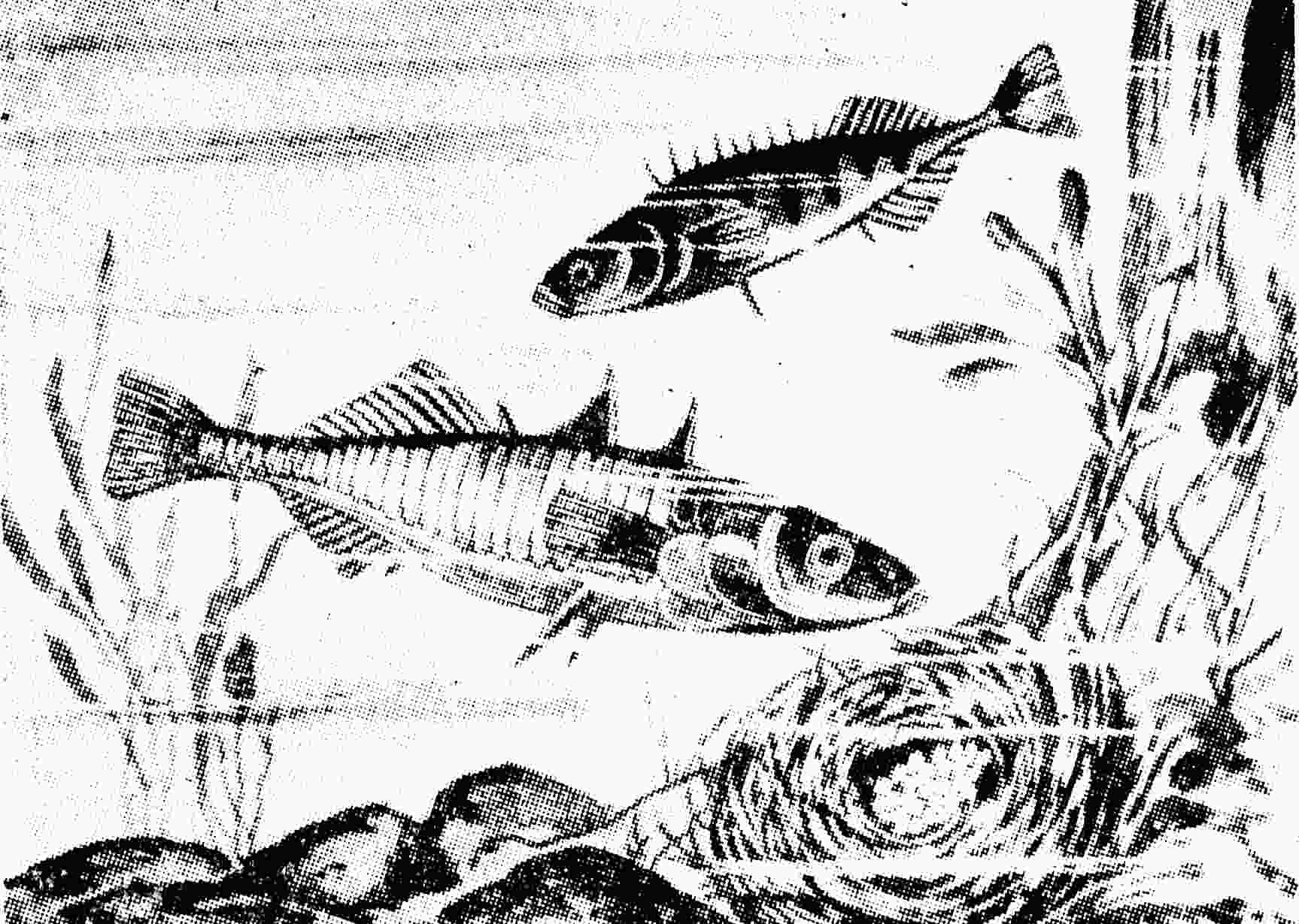

なお東

印度にに「

水玉魚」というおもしろい

淡水魚がいる。これは身長

五六寸(注:15~18cm)の

扁平な魚であるが、自身は水の中にいながら

巧みに空中の虫を

捕えて食う。その

方法は、まず水面まで

浮かび出で、口を水面上に

突き出して、

飛んでいる

昆虫をねらって

一滴の水玉を

吹き当てるのである。当てられた虫は水玉とともに水中へ落ちてたちまち食われてしまう。「あんこう」の

類は海の

底にいて、

上顎の前方から

突出している

鉤竿のごときものを動かし、

巧みに小さな

魚類を

誘うて急にこれを

丸呑みにするが、数百

尋(注: 1尋=約1.8m)の深い

底で年中日光の

達せぬ暗黒なところにいる「あんこう」の

類には、

鉤竿の先が光ってあたかも

提燈を

差出しているごときものもある。みな口が

非常に大きくて、口を開けば直ちに

胃の

奥までが見えるかと思うほどであるが、深海の

底に

棲む魚にはこれよりもはるかに口の大きな

種類がいくらもある。

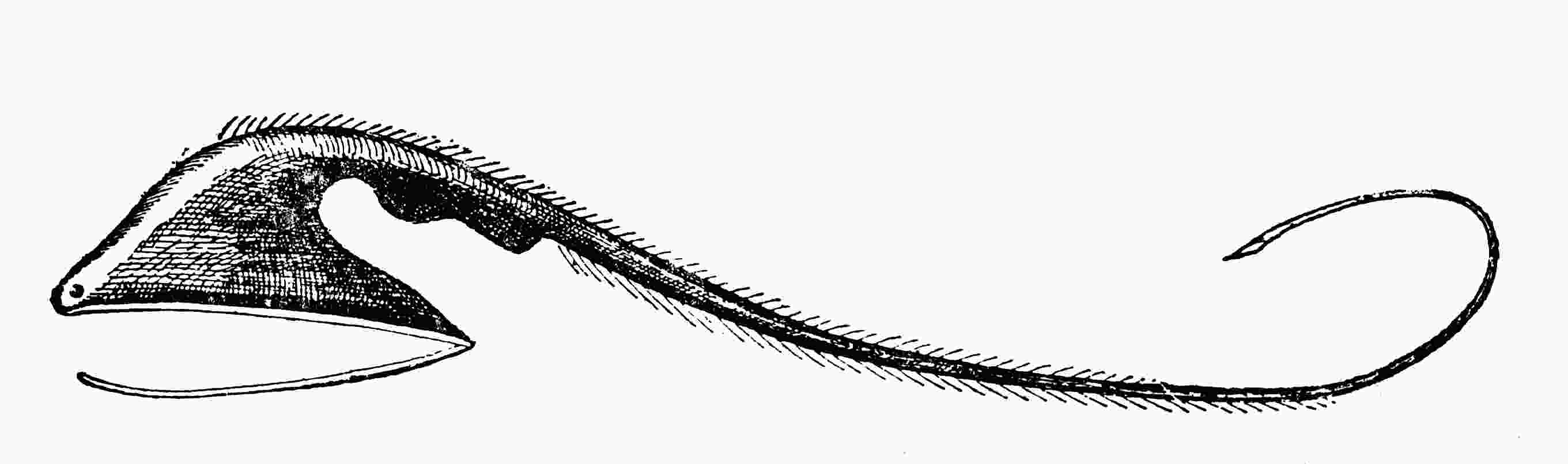

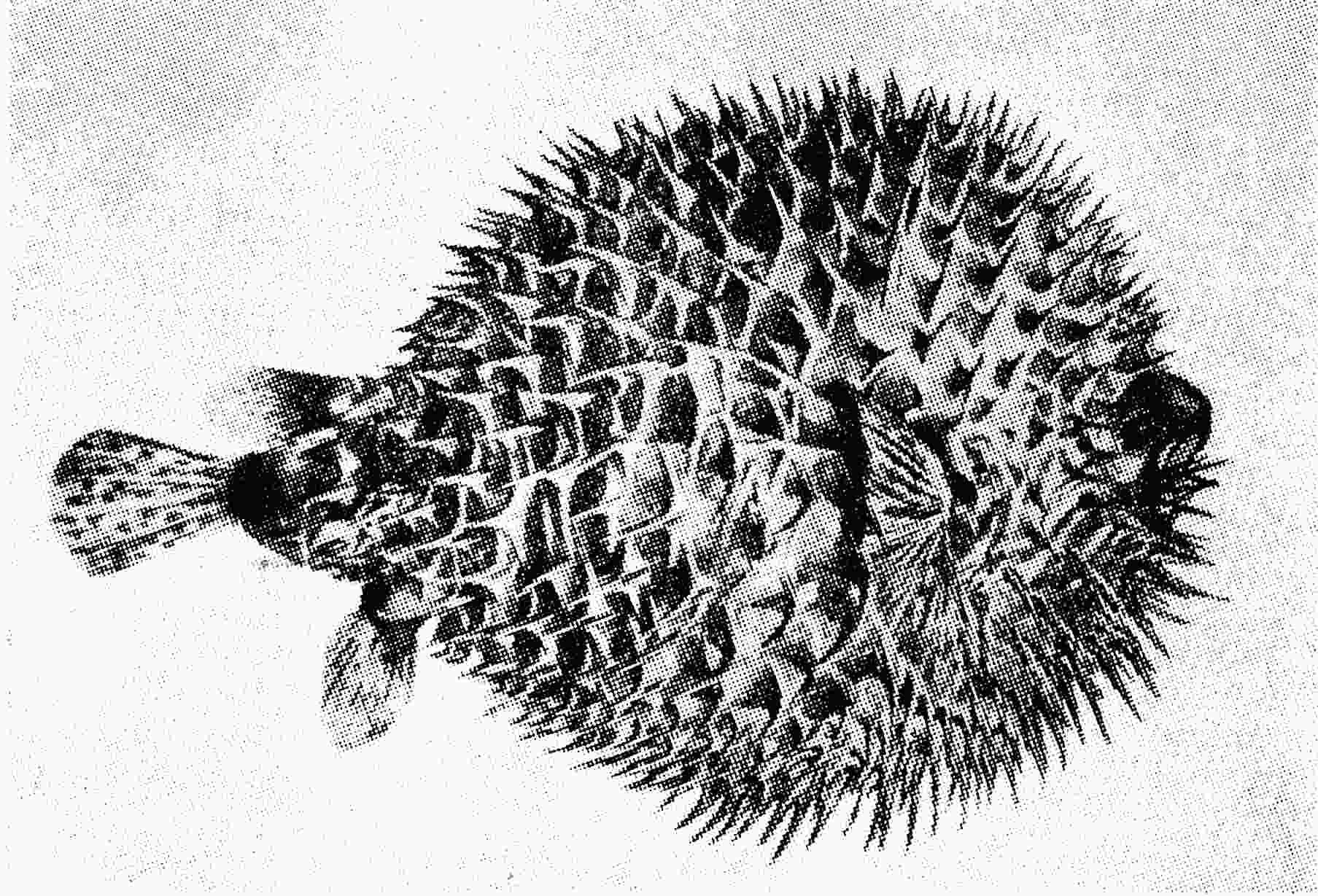

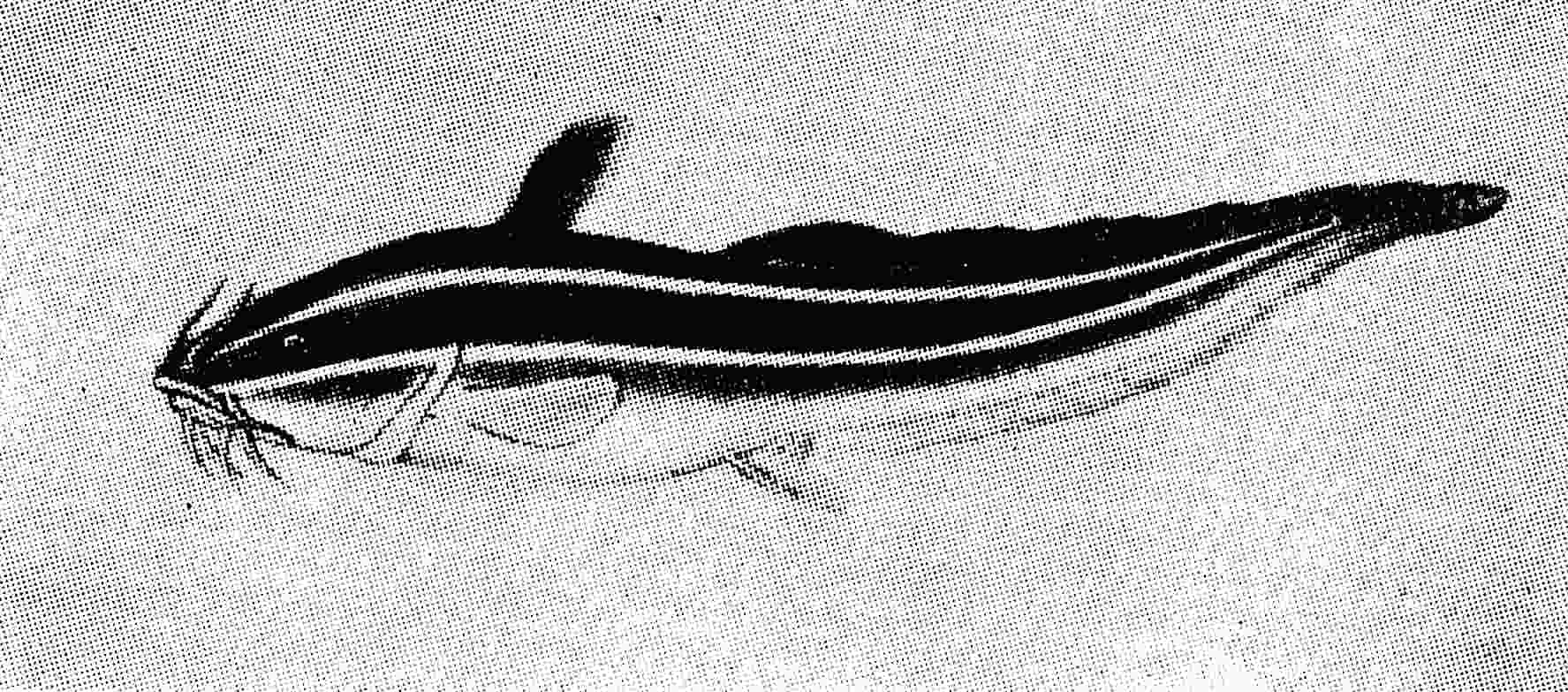

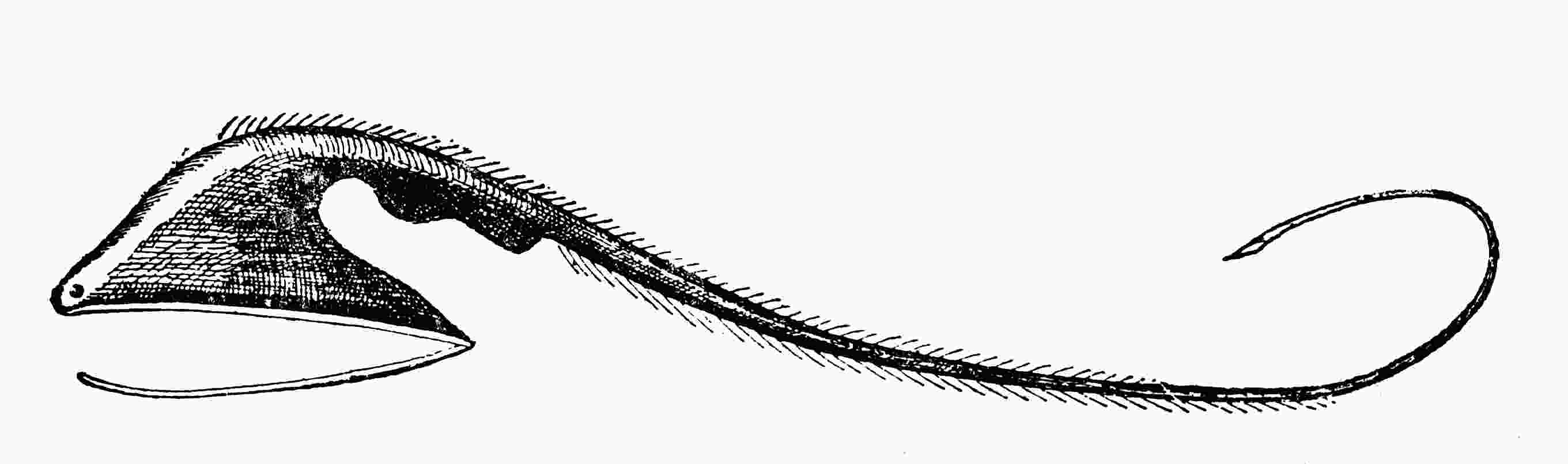

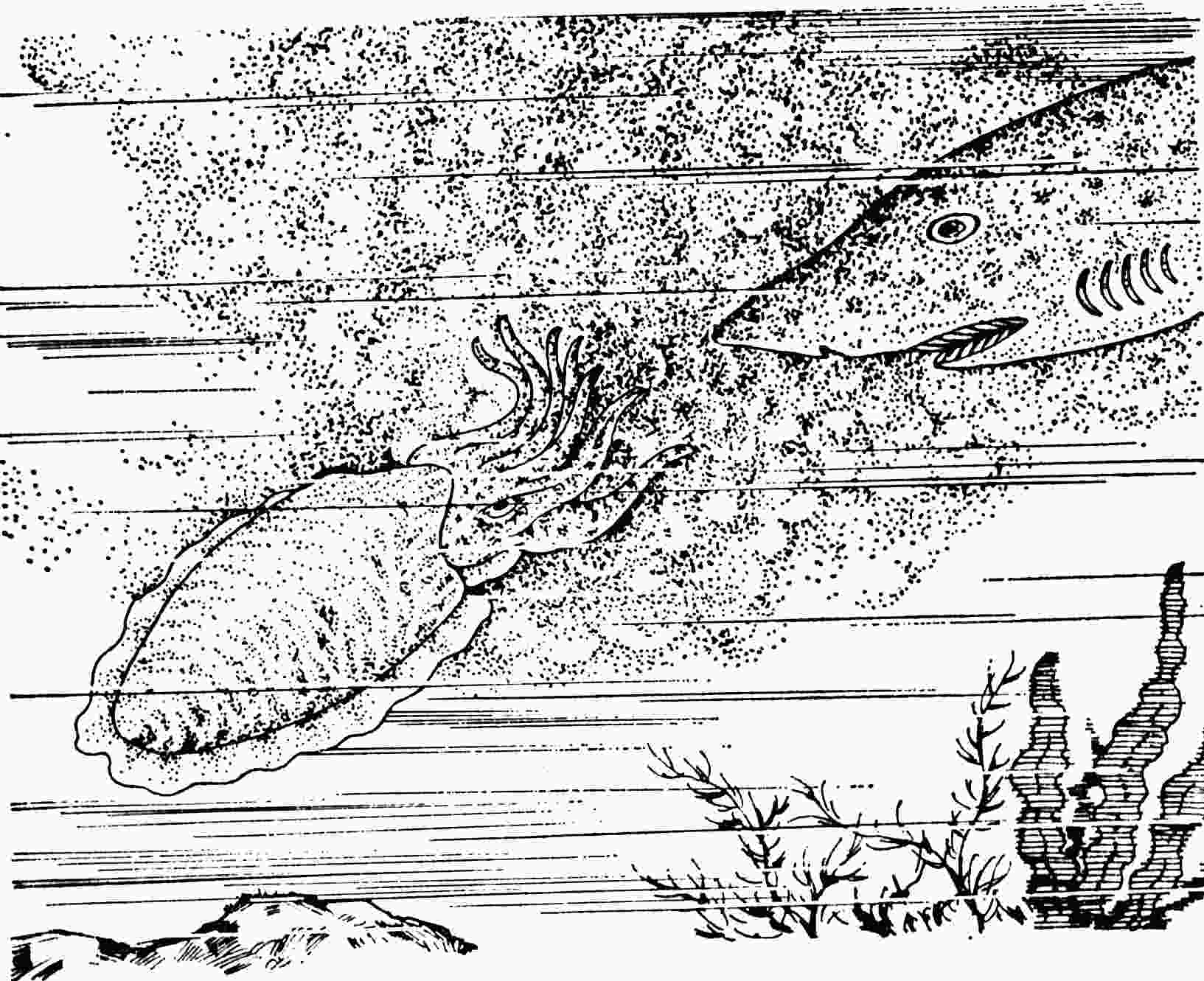

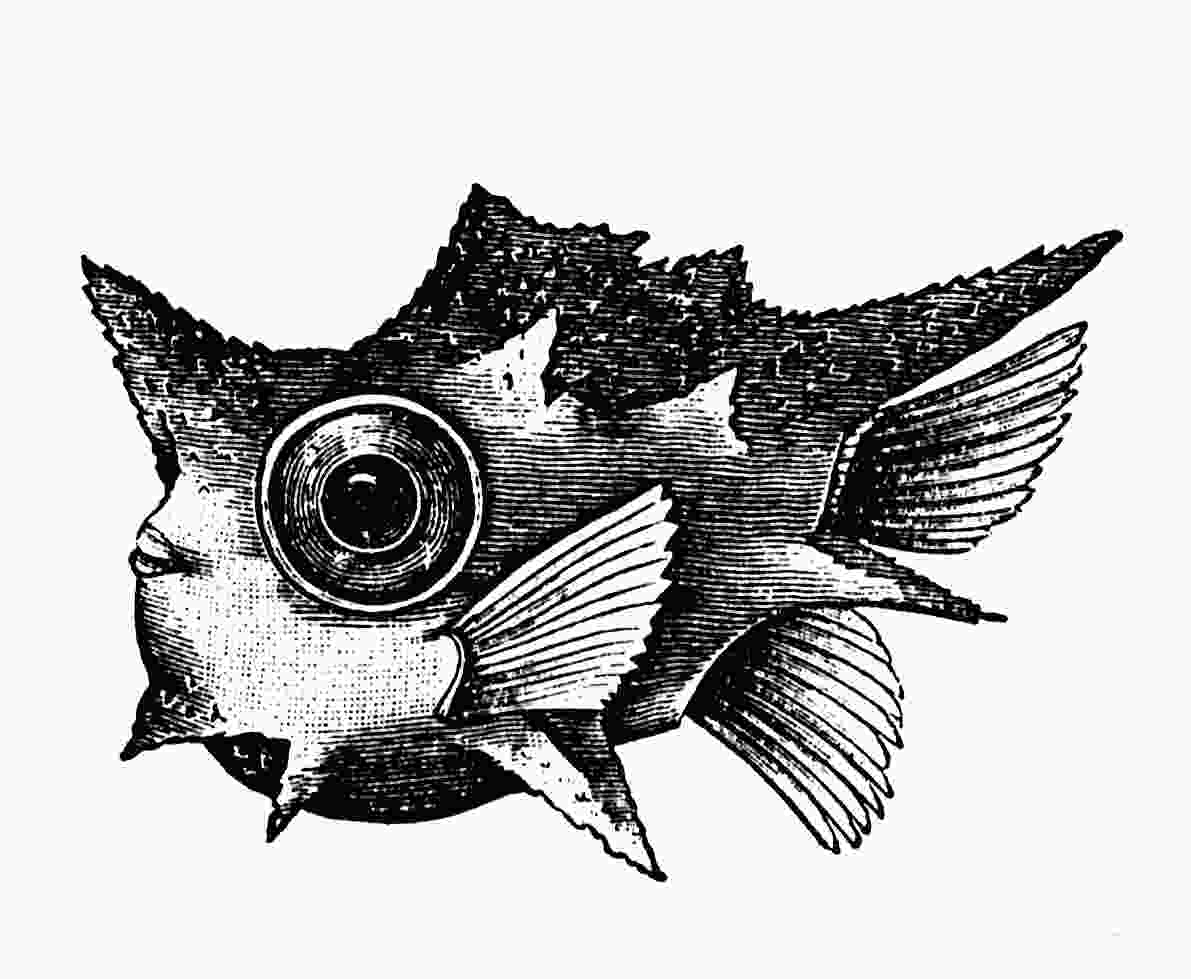

おおのどうお

おおのどうお

ここに図をかかげた「おおのどうお」と

称するものは、身体はほとんど全部口であるともいうべきほどで、口だけを切り去ったら、ただ細長い

尾だけとなって身体は何ほども

残らぬ。ただし二千

尋(注:9000m)

以上の深い海に住む魚であるゆえ、

餌を

求めるにあたって

何故かような

驚くべく大きな口が

必要であるか、その

習性の

詳しいことはわからぬ。

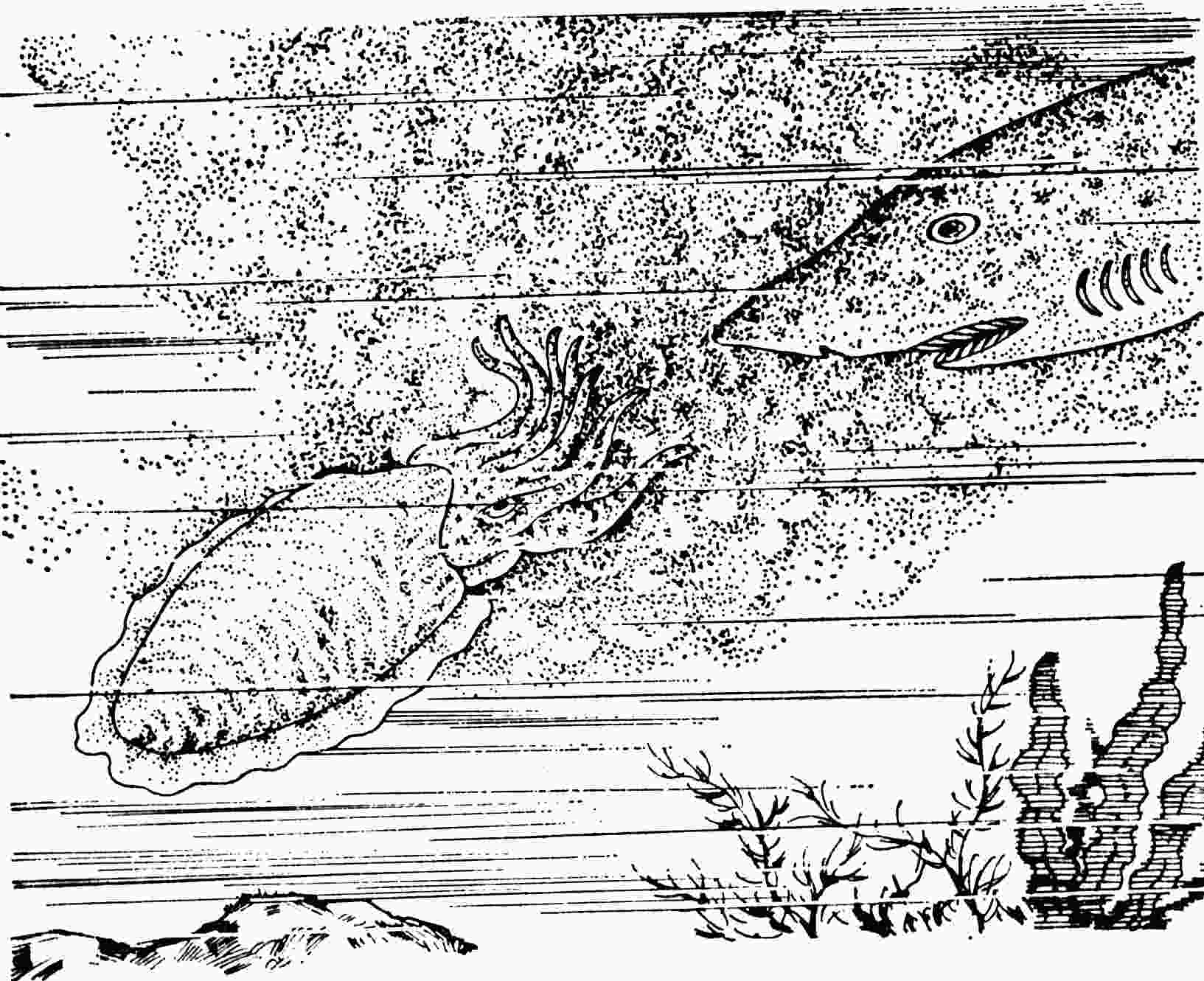

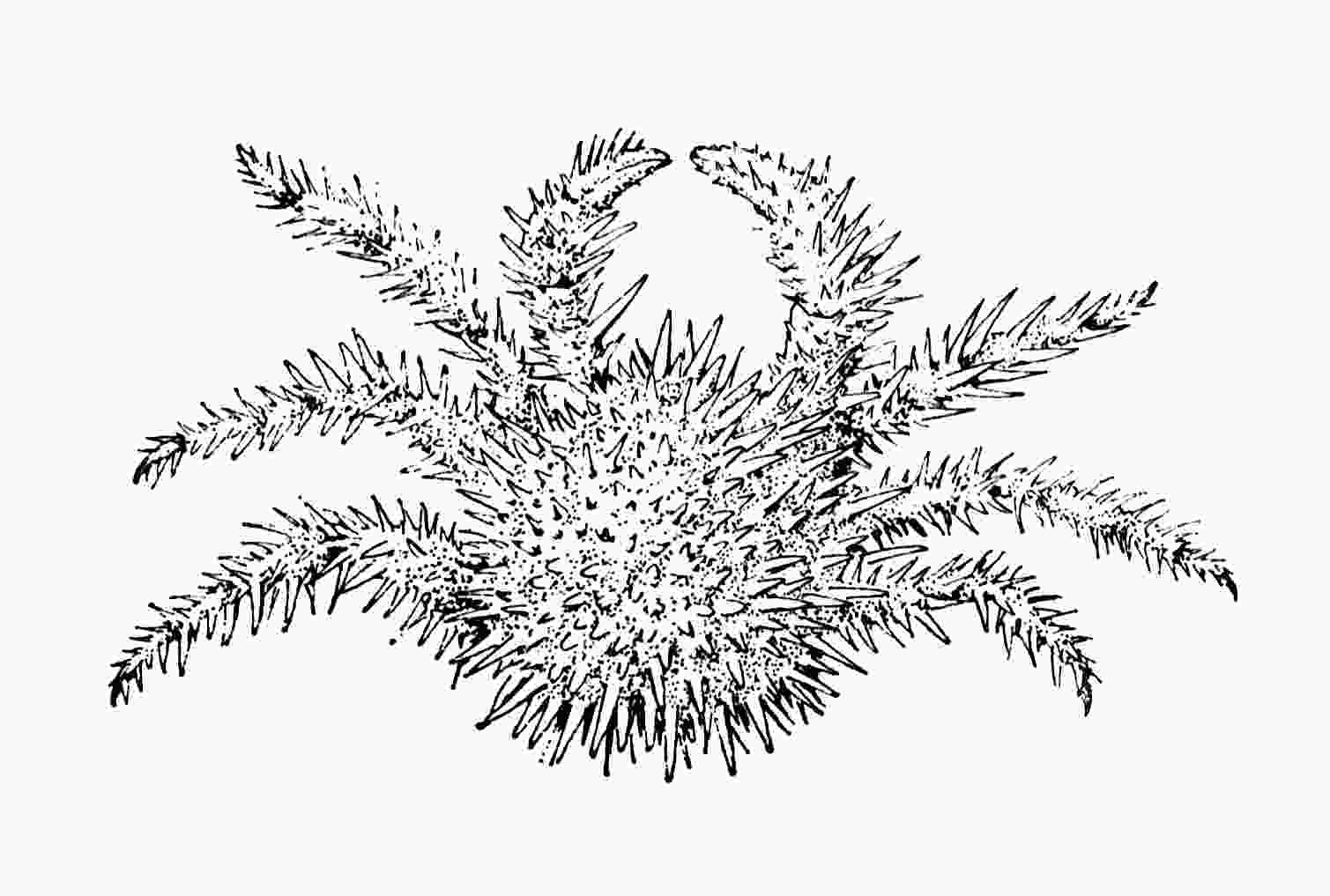

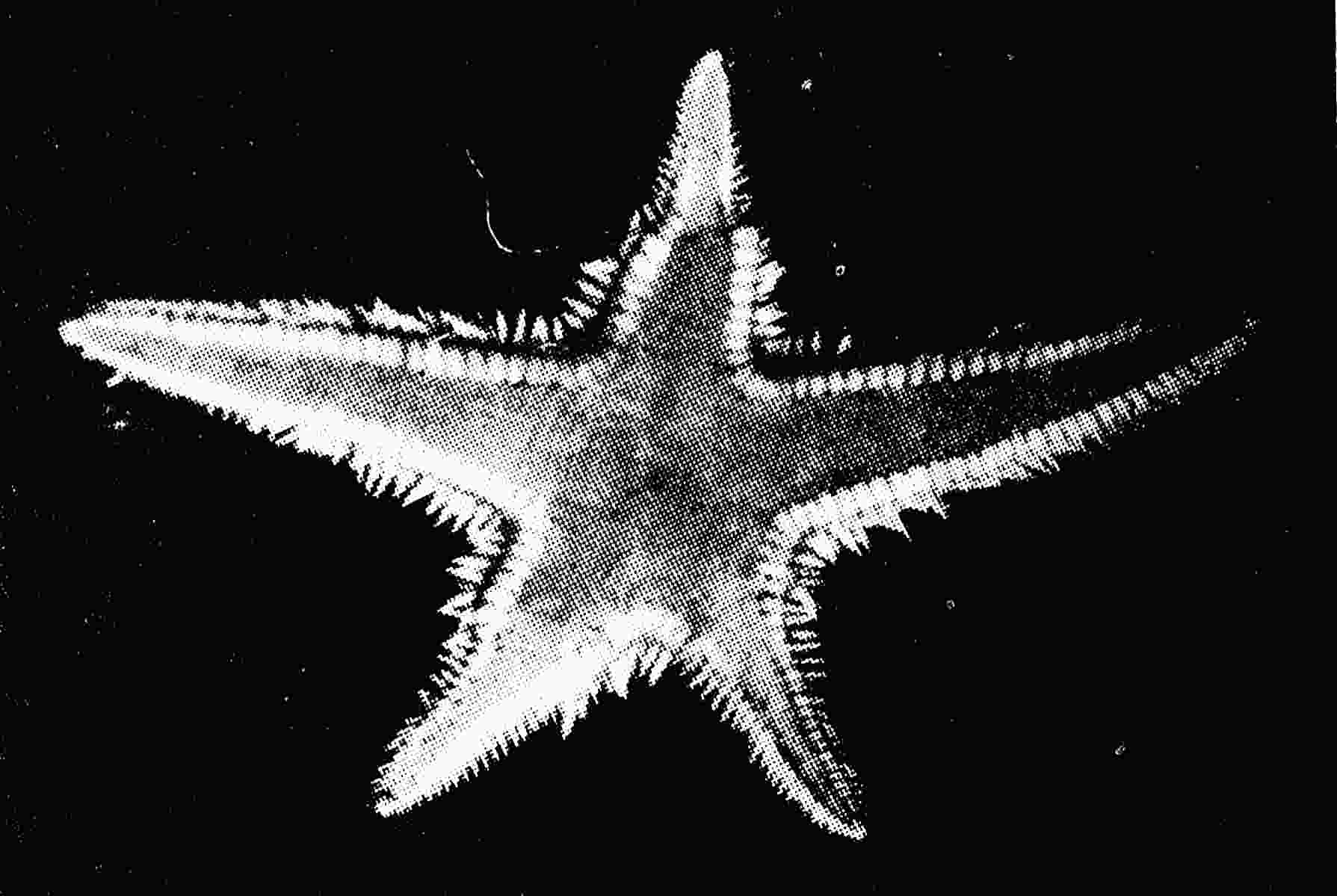

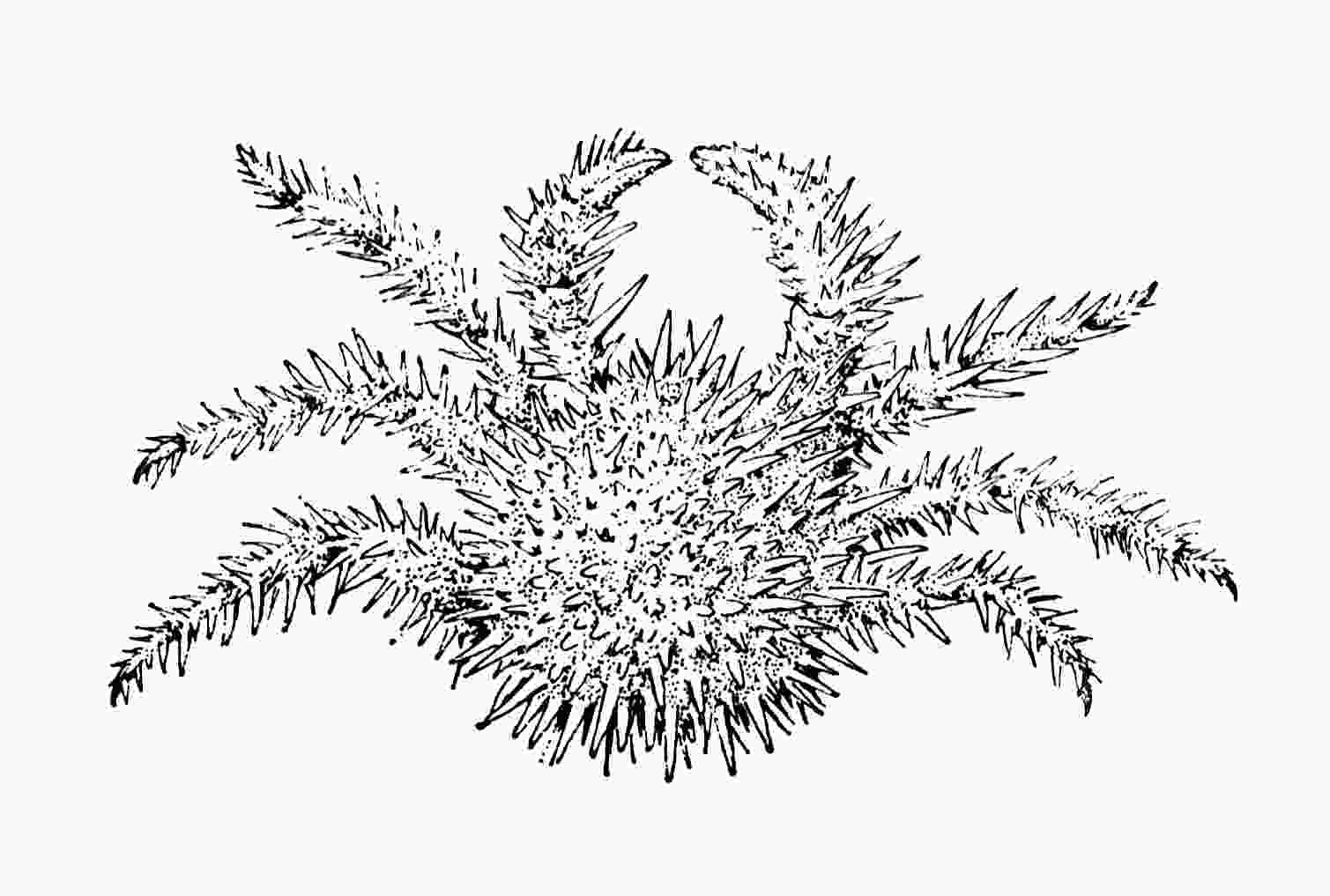

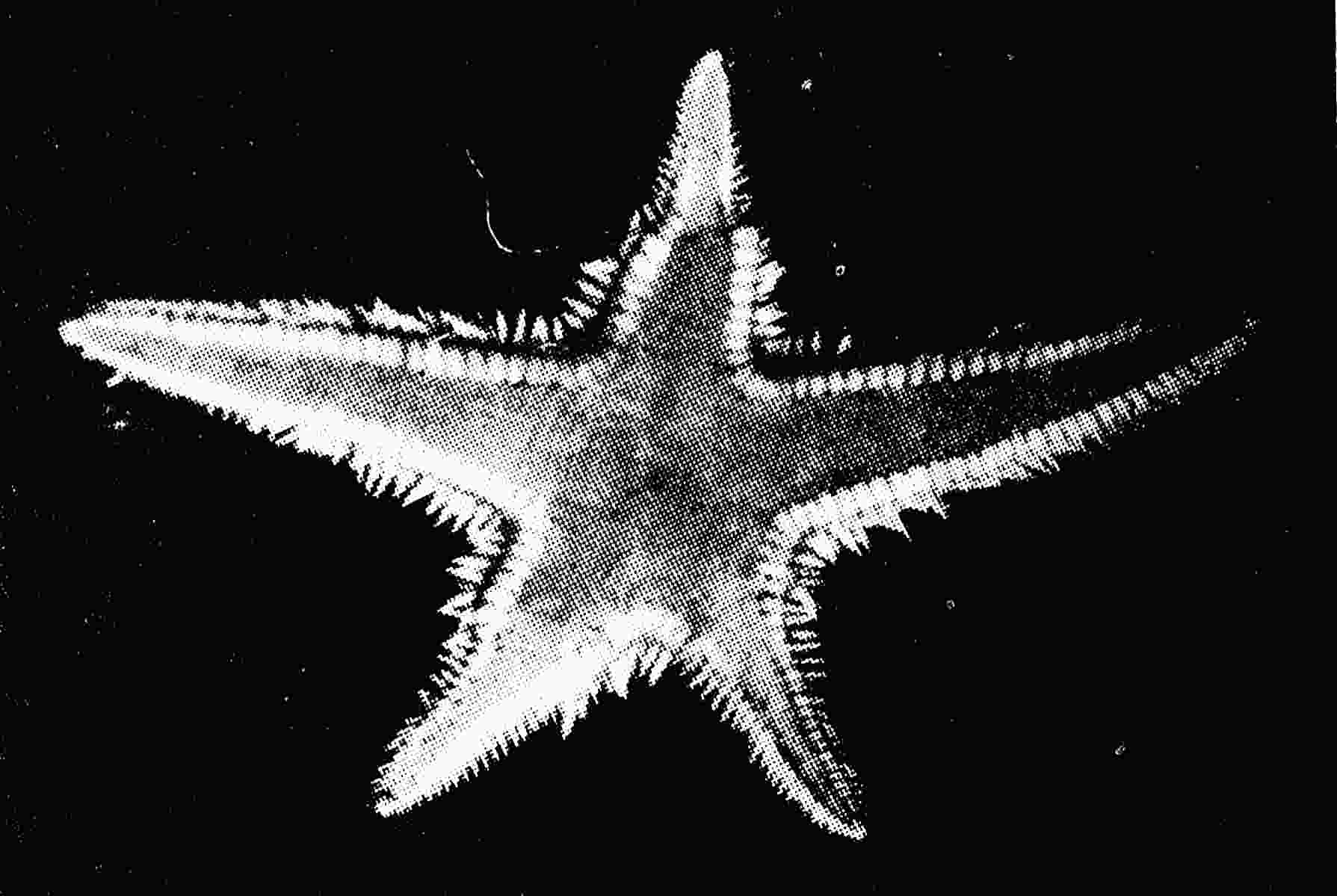

「ひとで」魚を食う

「ひとで」魚を食う

進んで

餌を

求める動物の

例としてなお一つ「ひとで」

類の

餌の食い方を

述べよう。「ひとで」

類は

浅い海の

底に住む星形の動物で、どこの国でも「海の星」という名がつけてあるが、体にはただ

裏と表との

別があるだけで前も後もない。

裏からはたくさん細長い

管状の足を出し、足をのばして何かに足の先の

吸盤で

吸いつき、次に足を

縮めて身体をそのほうへ引きずって

漸々進行する。

好んで

貝類を食するから、かきや

真珠の

養殖場には

大害をなすものであるが、その食い方を見るに、小さな貝ならば体の

裏面の中央にある口で

丸呑みにし、口にはいらぬような大きな貝ならば、まず五本の

腕でこれを

抱え、

胃を

裏返しにして口より出し、これをもって貝を

包んでその肉を

溶かして

吸い入れるのである。「ひとで」が

暫時抱えていた貝をとって見ると、

貝殻はもとのままで少しも

傷はないが、内はすでに

空虚になっている。海水の中に「ひとで」と魚とをいっしょに

飼うておくと、

往々「ひとで」が魚を食うことがあるが、その時も同様な食い方をする。

以上かかげた

若干の

例によってもわかるとおり、進んで

餌を

求めることは大多数の動物の行なうところで、その

方法にいたっては、世人のつねに

見慣れているもののほかにずいぶん意表に出た食いようをするものがある。しこうして

如何なる場合にも、同様な

方法で食うている

競争者がたくさんにあるからけっして楽はできぬ。

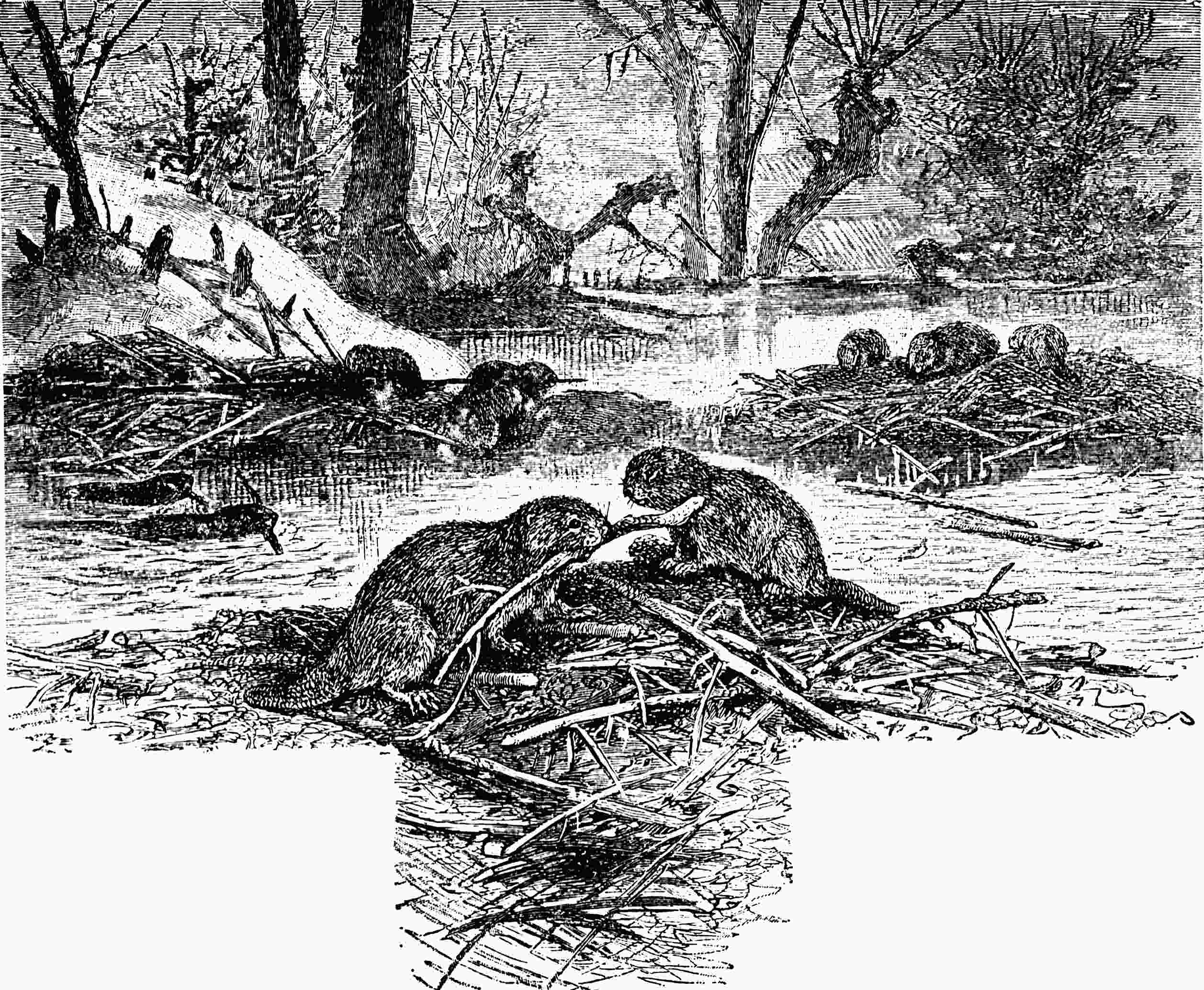

動物は

餌を見つけしだい直ちに食うのがつねであるが、中には後に食うために食物を

貯えておくものもある。

猿が

人参を'

頬の内に

貯え、

鳩が豆を

餌嚢の内にため、

駱駝が水を

胃の内にためることは人の知るとおりであるが、かように身体内に

貯えるのでなく、

別に

巣の内などに食物を

貯え

込んでおく

種類も少なくない。

もぐらの巣

例

もぐらの巣

例えば「もぐら」のごときはつねに「みみず」を食うているが、地中で「みみず」を見つけるごとに直ちに食うのではなく、多くはこれを

巣の内に

貯えておく。しこうして

達者なままでおけば

逃げ去るおそれがあり、

殺してしまえばたちまち

腐る心配があるが、「もぐら」は「みみず」の頭の

尖端だけを食い切って生かしておくゆえ、「みみず」は

逃げることもできず

腐りもせず、生きたままで長く

巣の内に

貯えられ、

必要に

応じて

一匹ずつ食用に

供せられる。また

畠鼠の

類はあぜ道などの土中に

巣をつくり、米や麦の

穂を

摘み来たってその中に

貯えておくが、

猿が

人参を

狭い'

頬嚢に入れるのと

違い、いくらでも

貯えられるゆえ、この

鼠が

繁殖すると農家の

収穫はいちじるしく

減ずる。はなはだしい時はほとんど

収穫がないほどになるが、かかるときは

毒を

混じた

団子を

蒔いたり、

鼠に

伝染病を起こさせる

黴菌の

種を

散らしたり、村中

大騒ぎをしてその

撲滅を

図っている。「もず」は

蛙や「いなご」を

捕えると、これを

尖った

枝に

差し通しておくが、

田舎道を

散歩するといくらもそのひからびたのを見る。昔から「もず」の「はやにえ」というて歌にまで

詠んだものはこれである。

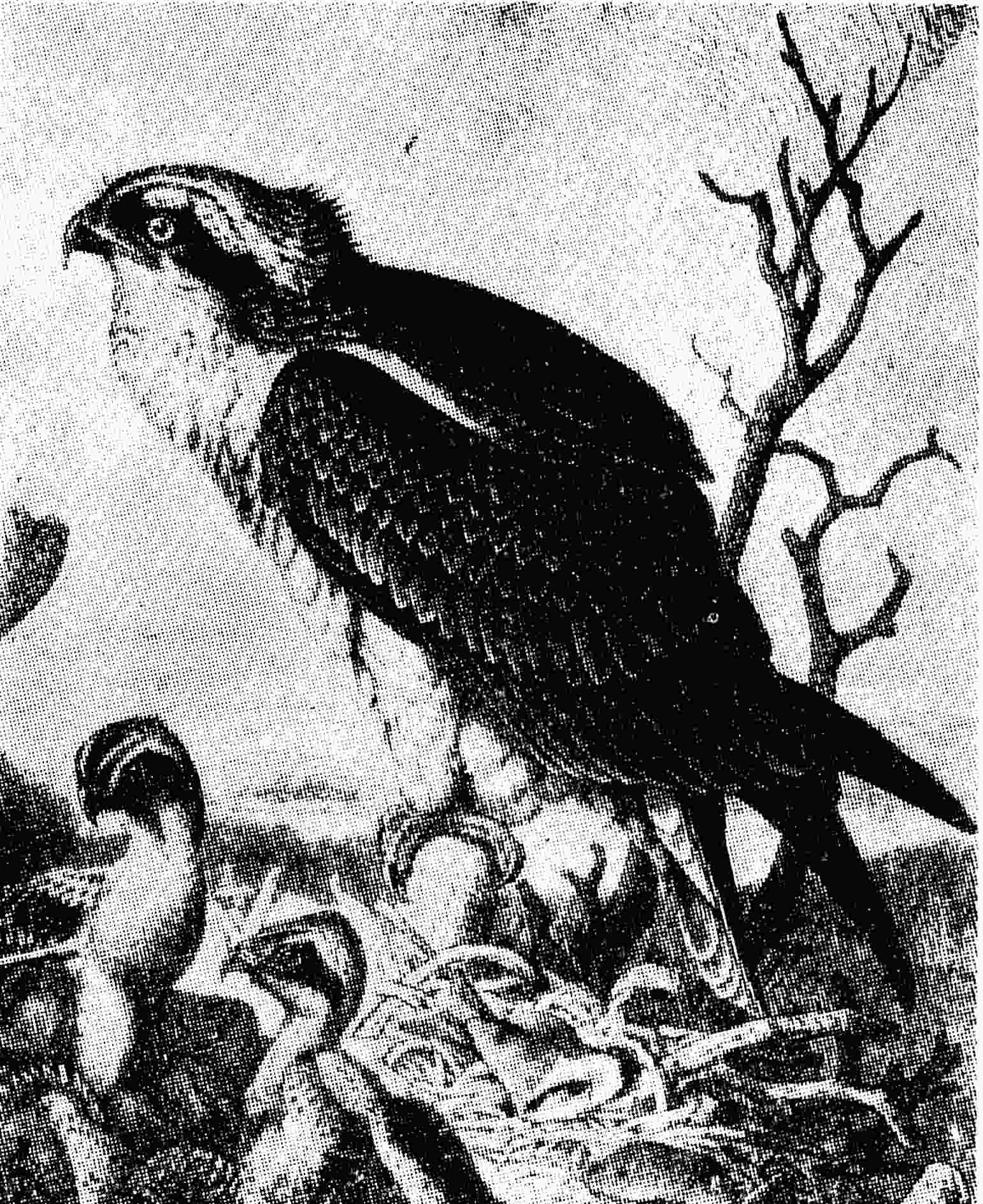

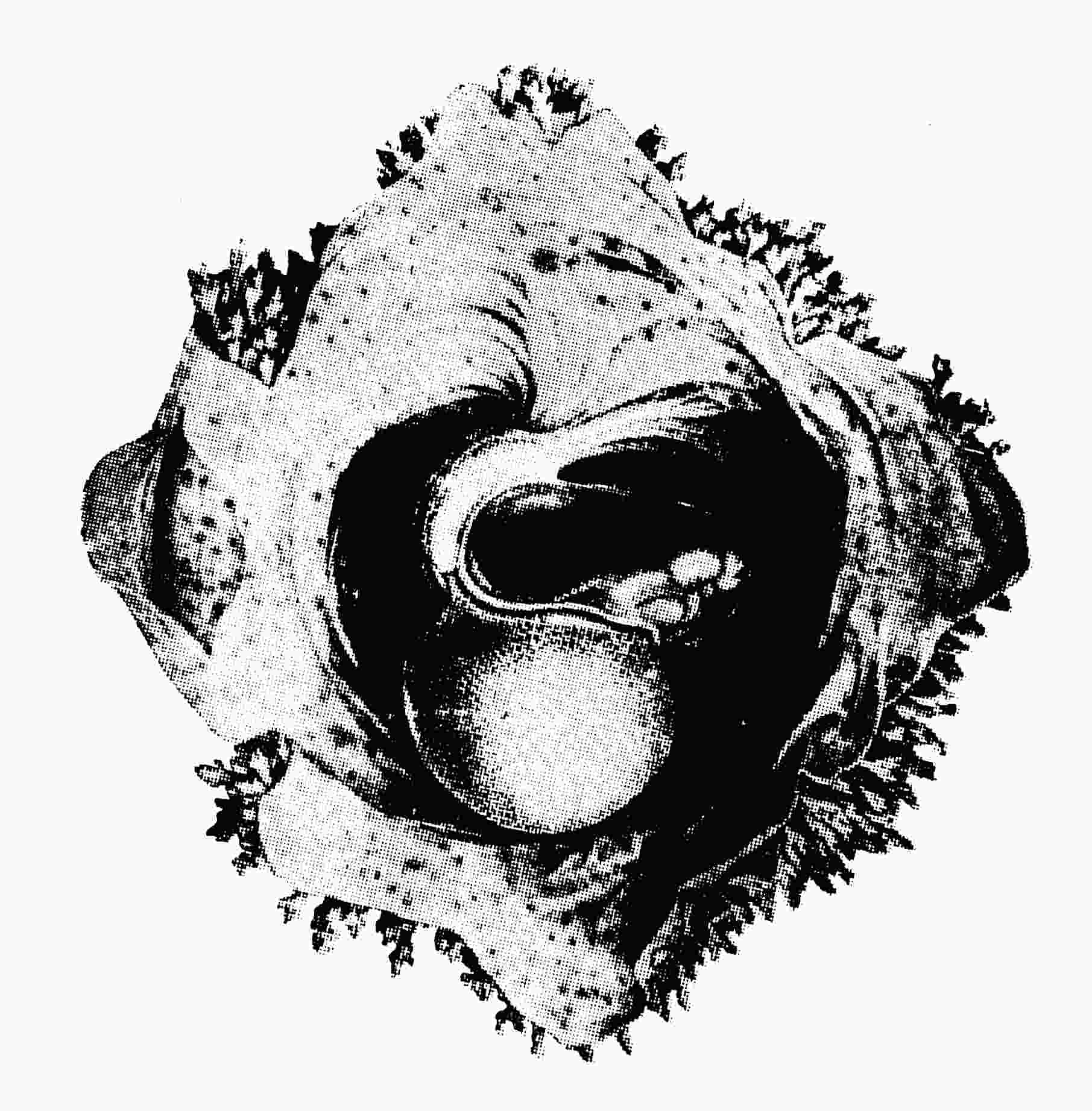

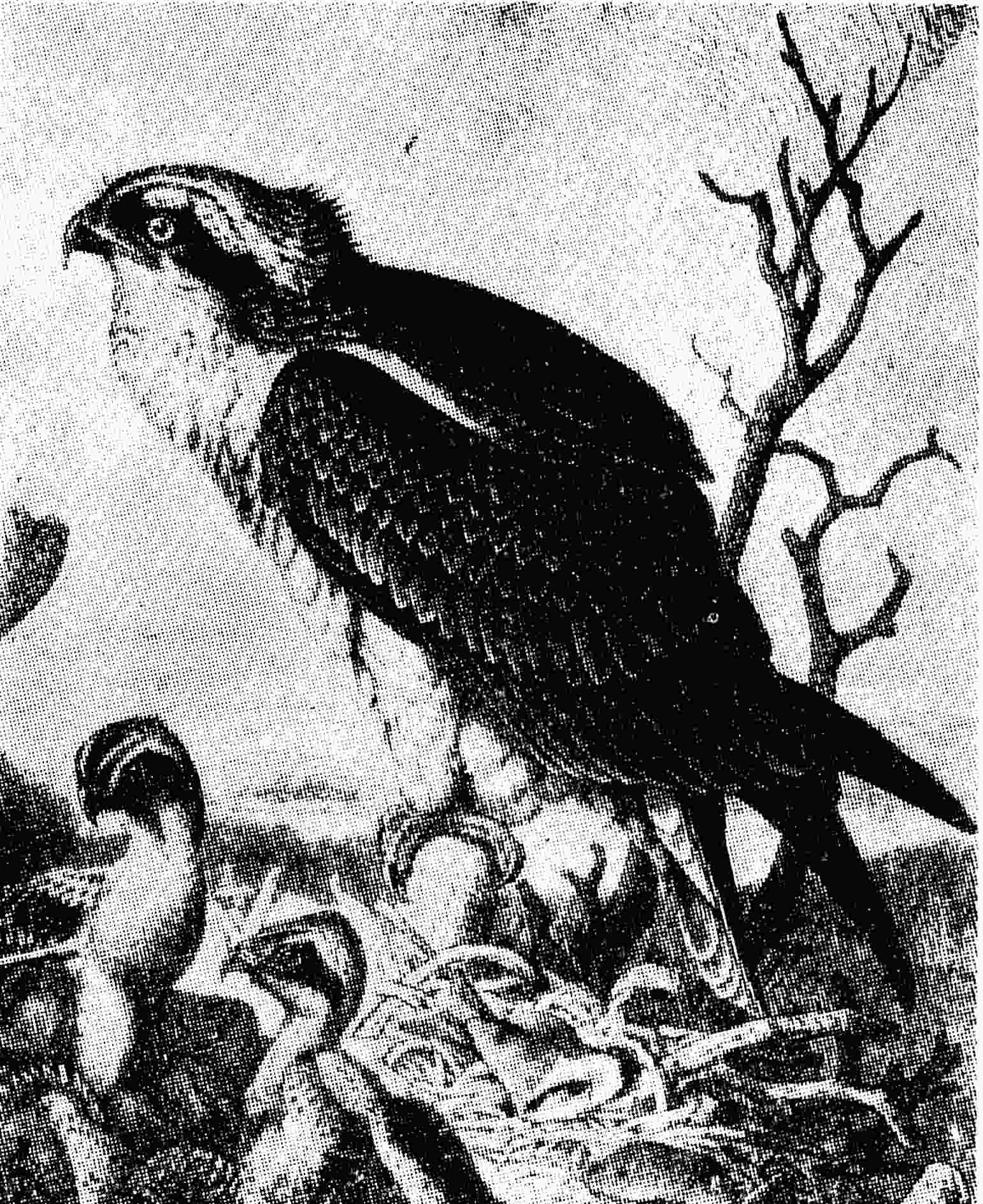

みさご

みさご

また

海辺に住んで魚を

常食とする「みさご」という

鷹は、

捕えた魚を岩の上の

水溜りに入れたままで

捨てておくことがしばしばあるが、

漁師はこれを「みさご

鮓」と名づけている。これらも

不完全ながら食物を

貯える

例である。その他、

蜜蜂が

巣の中に

蜜を

貯え、「じが

蜂」が

穴の中に「くも」を

貯えるなど、

類似の

例はいくらもある。

特に

穀物を

貯える

蟻の

類になると、雨の

降った後に

穀粒を地上に

並べ、日光に当てて一度

芽を出させ、次にその

芽を

噛み切って

萌しを

再び

巣の内に運んで

貯蔵するなど、実に

驚くべきことをする。しかし

以上述べたところはみな、後日の用意に食物を

貯えておくというだけで、

特に食物をつくるのではない。

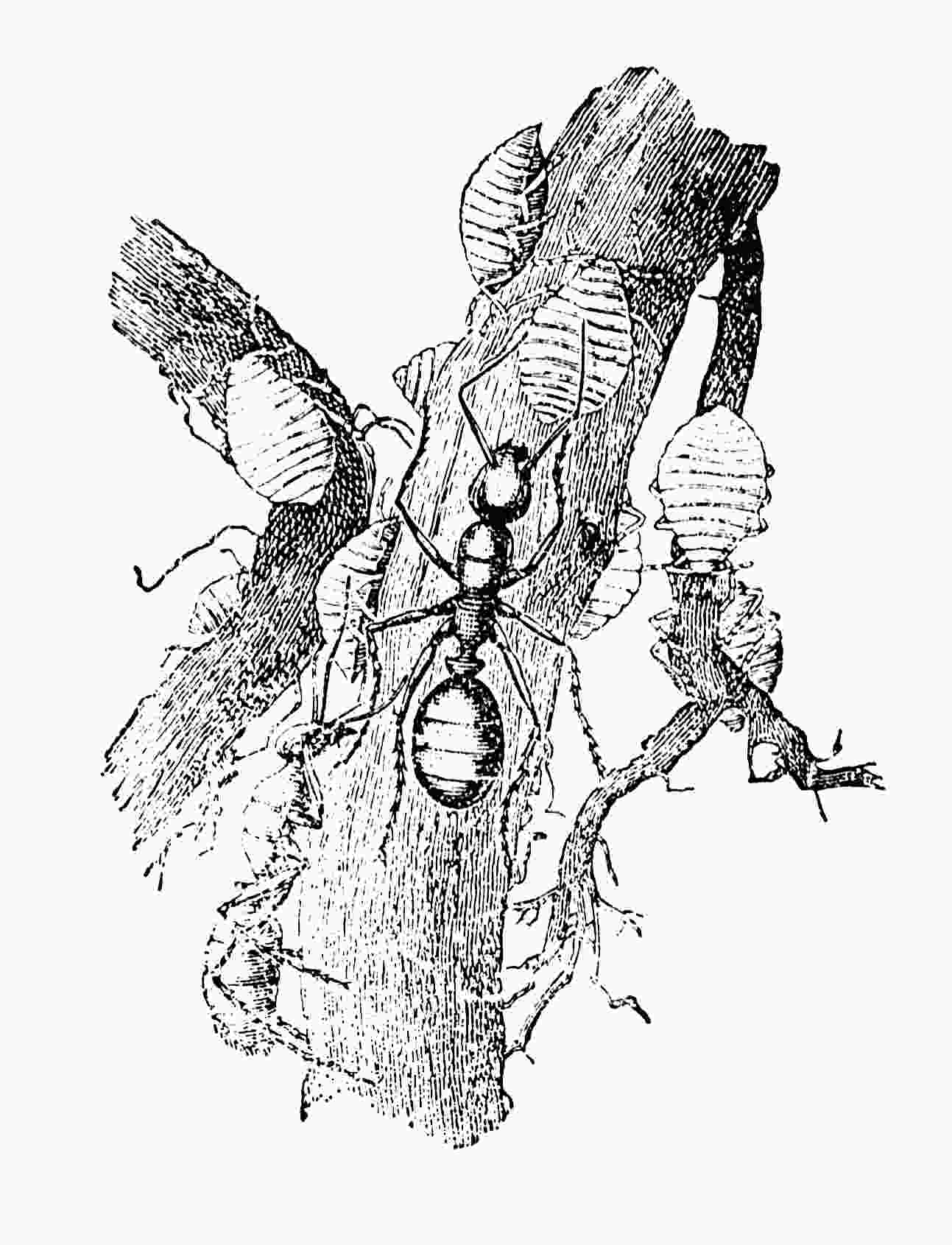

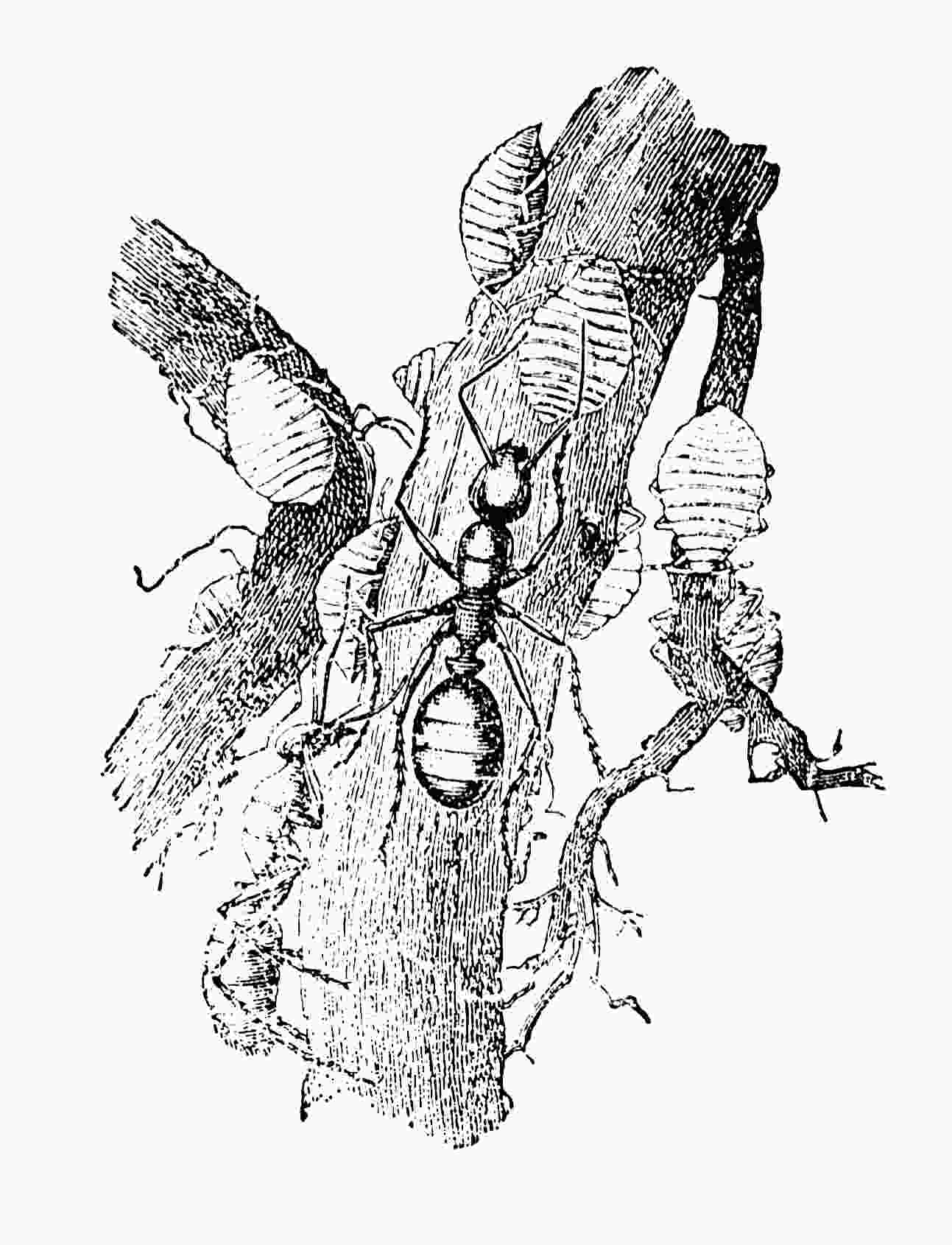

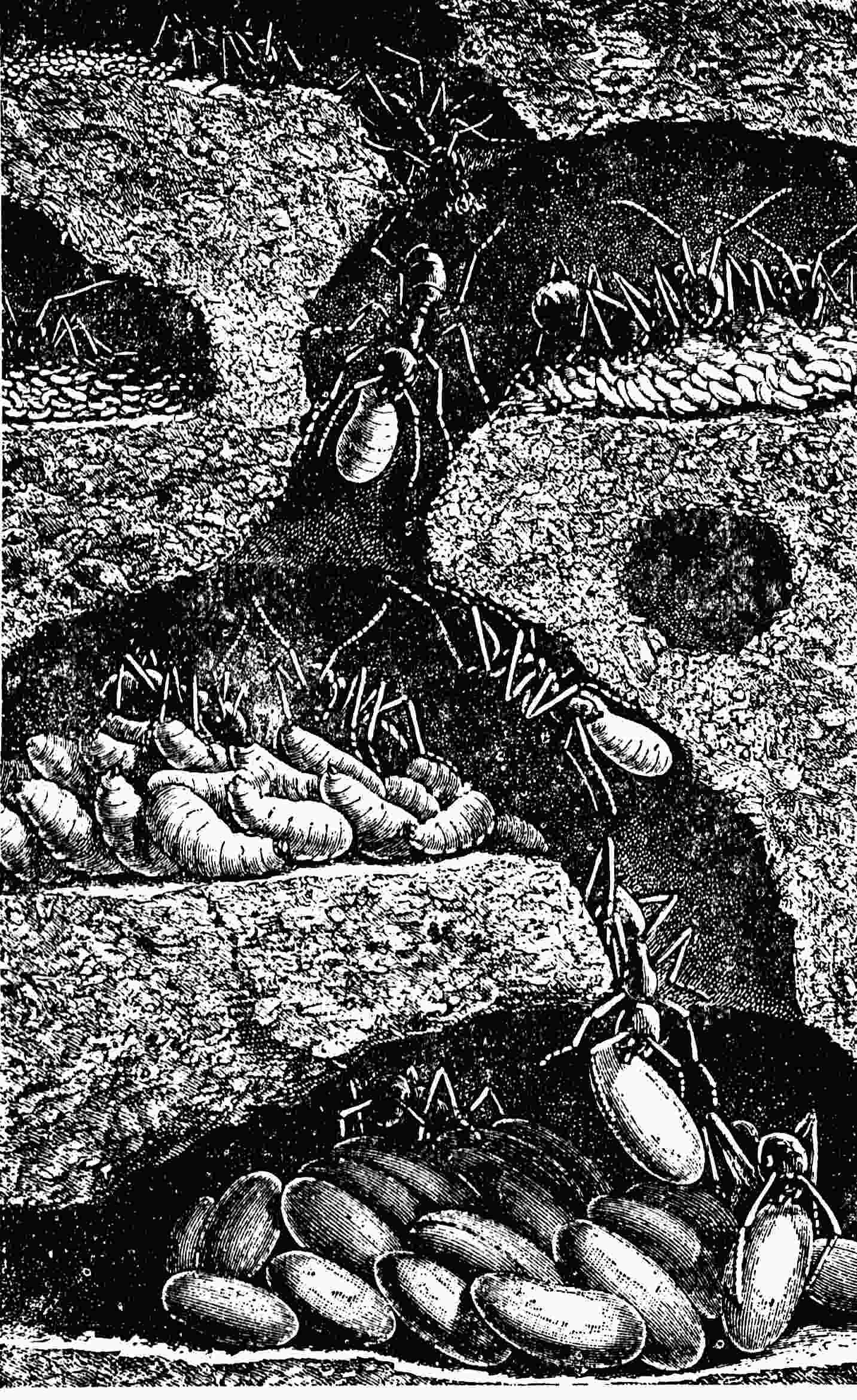

収穫蟻

収穫蟻

アメリカ

合衆国のテキサス

辺に

棲む

蟻には

一種、

収穫蟻と名づけるものがある。これは昔の

博物書には、自身にわざわざ

種子を

蒔いて、

絶えずよく世話をしておわりに

刈り入れまですると書いてあったために、

非常に有名になった。

蟻がわざわざ

種子を

蒔くということは真実でないらしいが、

一種の草だけを

保護し、他の

雑草を

除いて、おわりに

熟して落ちた

種を拾い集めて

巣の内に

貯えることは事実である。

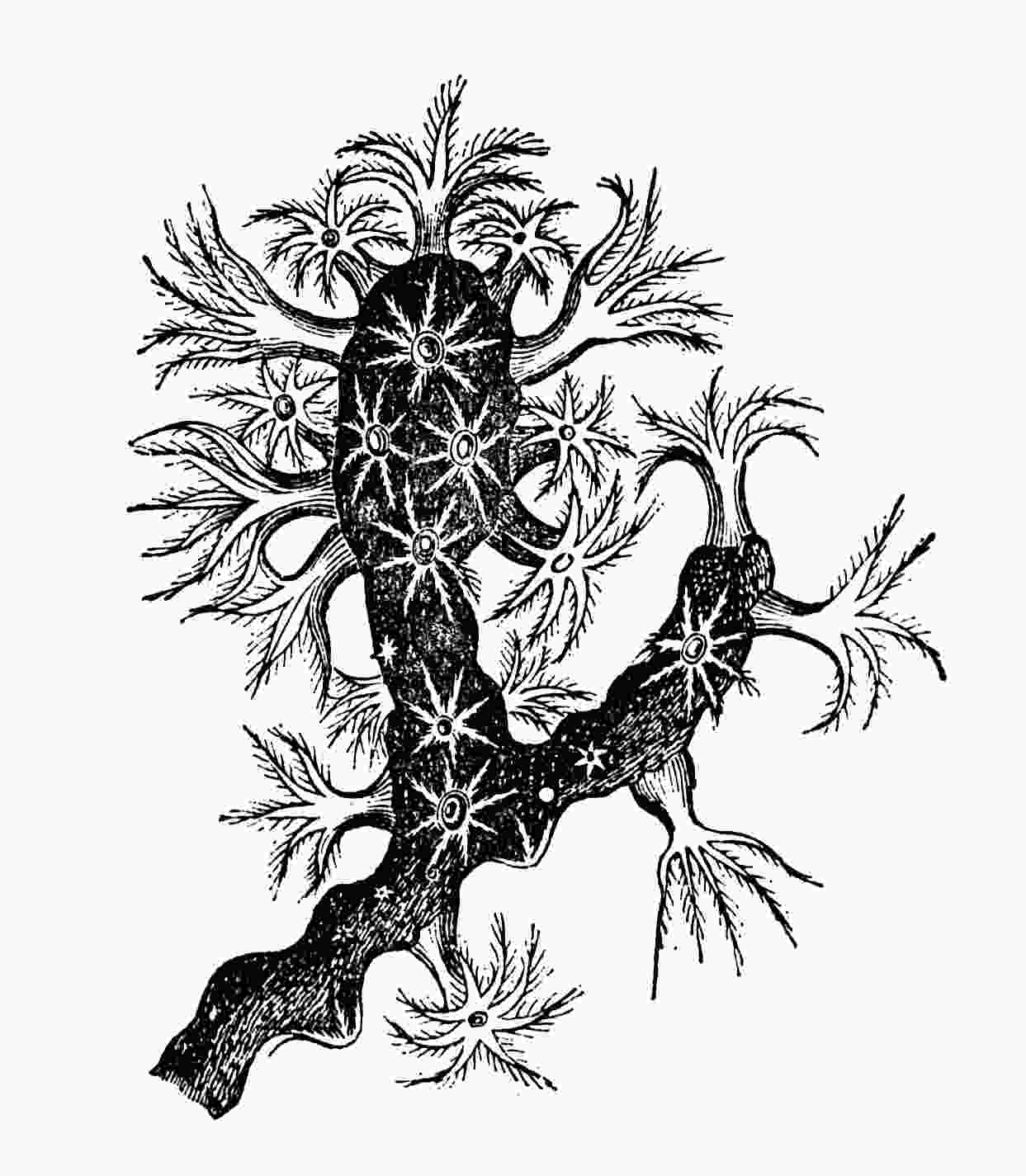

収穫蟻

中央にあるは地下の蟻の巣に入るべき入口。列をなして多数に匍いいるは収穫蟻の働蟻。周囲の草は「蟻の米」と名づくる禾本科の植物。産地は北アメリカの中部。

この

蟻も

普通の

蟻と同じく地中に

巣をつくるが、

巣の入口の

孔を中心としておよそ

一坪か

二坪かの円形の地面には、ただ

一種のいつも定まった草のみが生えていて、他の草の

混っていないところを見ると、

如何にも

蟻がわざわざその草の

種を

蒔いたごとくに見えるが、これはおそらく落ちた

種から生えるのであろう。しこうしてこの草は米や麦と同じく

禾本科の植物で、

茎の先に

穂ができて細かい

粒状の実がなるゆえ、その地方では「

蟻の米」と

呼んでいる。この

蟻のことはわが国の小学読本にも出ているが、

確かに農業を

営むものというても

差支えはない。

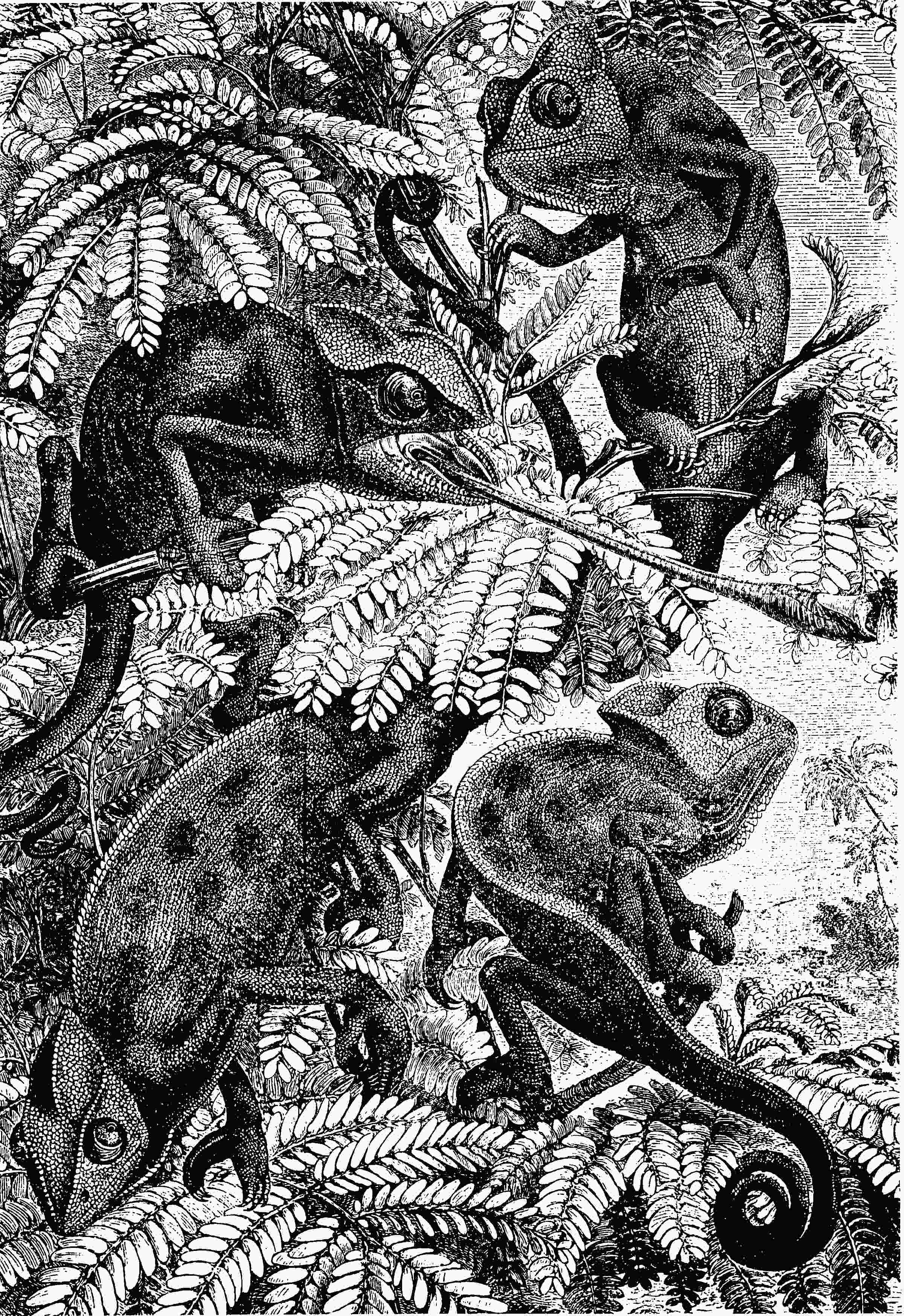

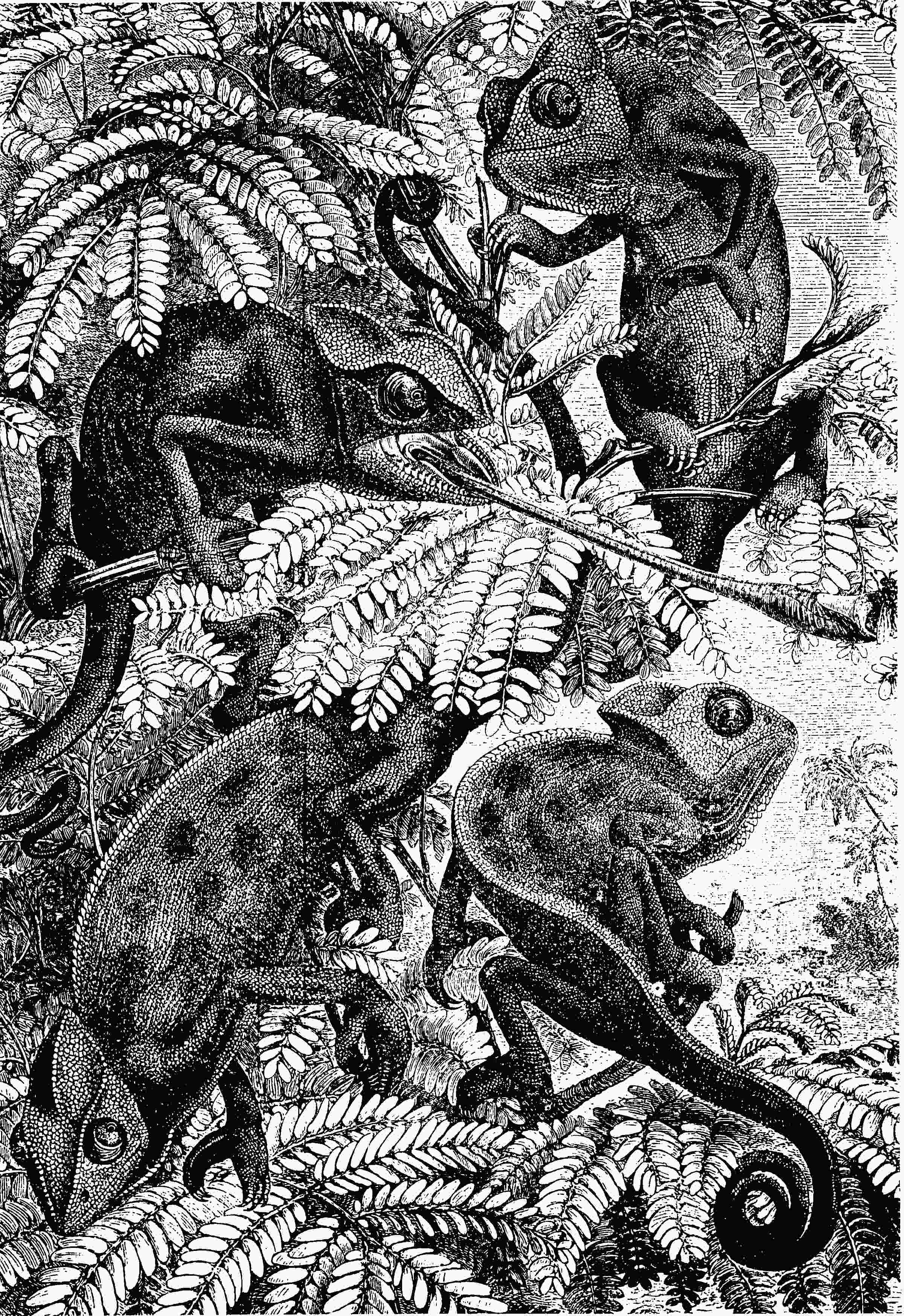

葉切蟻

葉切蟻

なお南アメリカの

熱帯地方には

菌を

培養する

蟻がある。これは葉切り

蟻と名づける大形の

蟻で、

巣は地面の下につくるが、つねに多数で出歩いて

樹に登り、

鋭い

顎で葉を

噛み切り、

一匹ごとに

一枚の葉をくわえて、あたかも

日傘でもさしたごとき

体裁で

巣に帰ってくる。

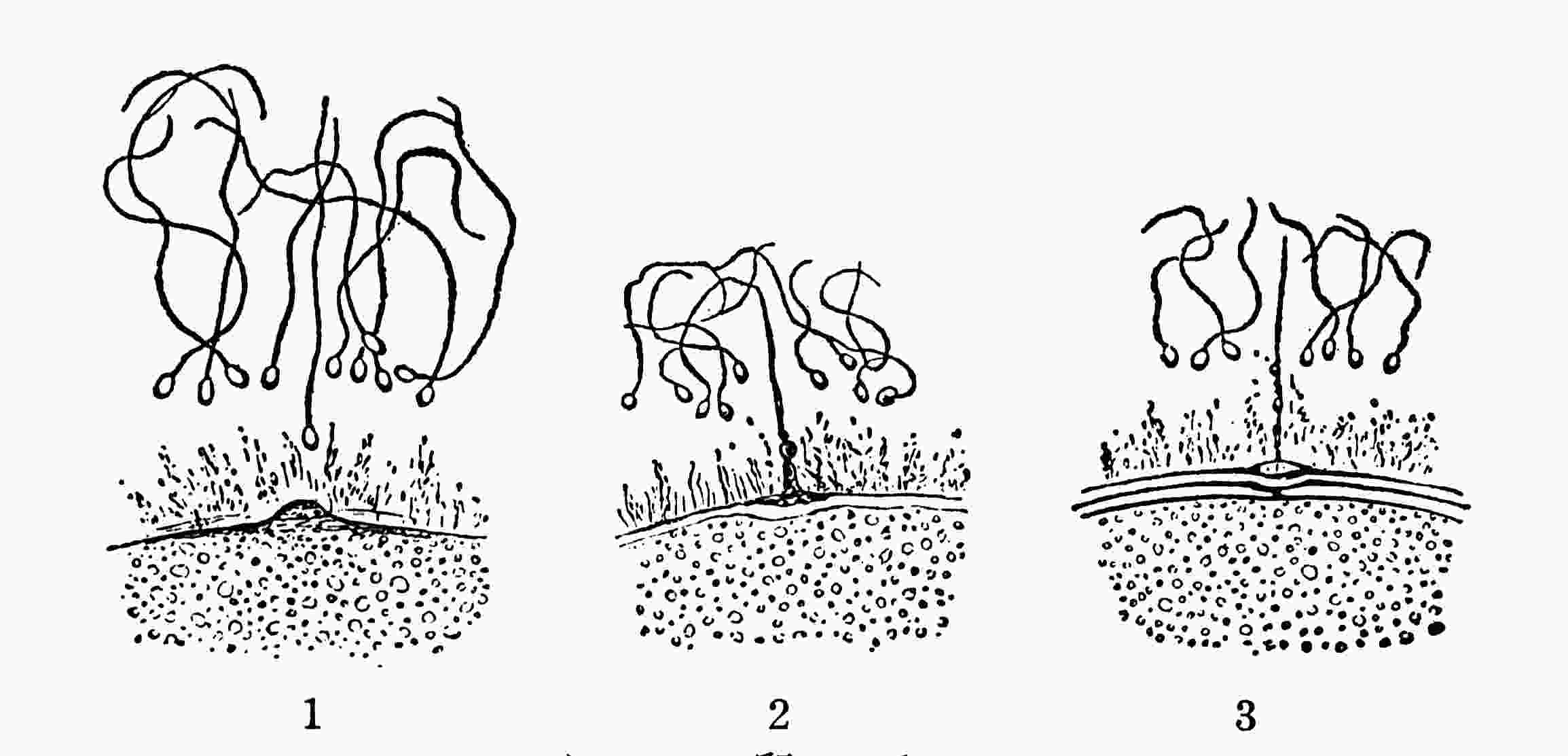

蟻の菌畠

蟻の菌畠

この事はだれにもいちじるしく目に

触れるゆえ、昔は何のためかと大なる

疑問であったが、その後の

周到なる研究の

結果によると、この葉は

巣に持ち帰られてからさらに他の

働き

蟻によって

極めて細かく

噛み

砕かれ、

菌を

栽培するための

肥料に用いられることが明らかに知れた。

巣にはところどころに

直径一尺(注:30cm)

以上もある大きな部屋があって、細い

隧道(注:トンネル)で

互いに

連絡し、部屋の内では

働き

蟻が葉を

噛み

砕いたもので

畠をつくり、そこへ

一種の

菌を

繁殖させる。この

菌は

松蕈椎蕈などと同じような

傘のできる

類であるが、

蟻の

巣の中では

働き

蟻がしじゅう世話しているために、

傘状にはならずただ細い糸のごとき根ばかりが

茂って、

蟻の

餌となるのである。

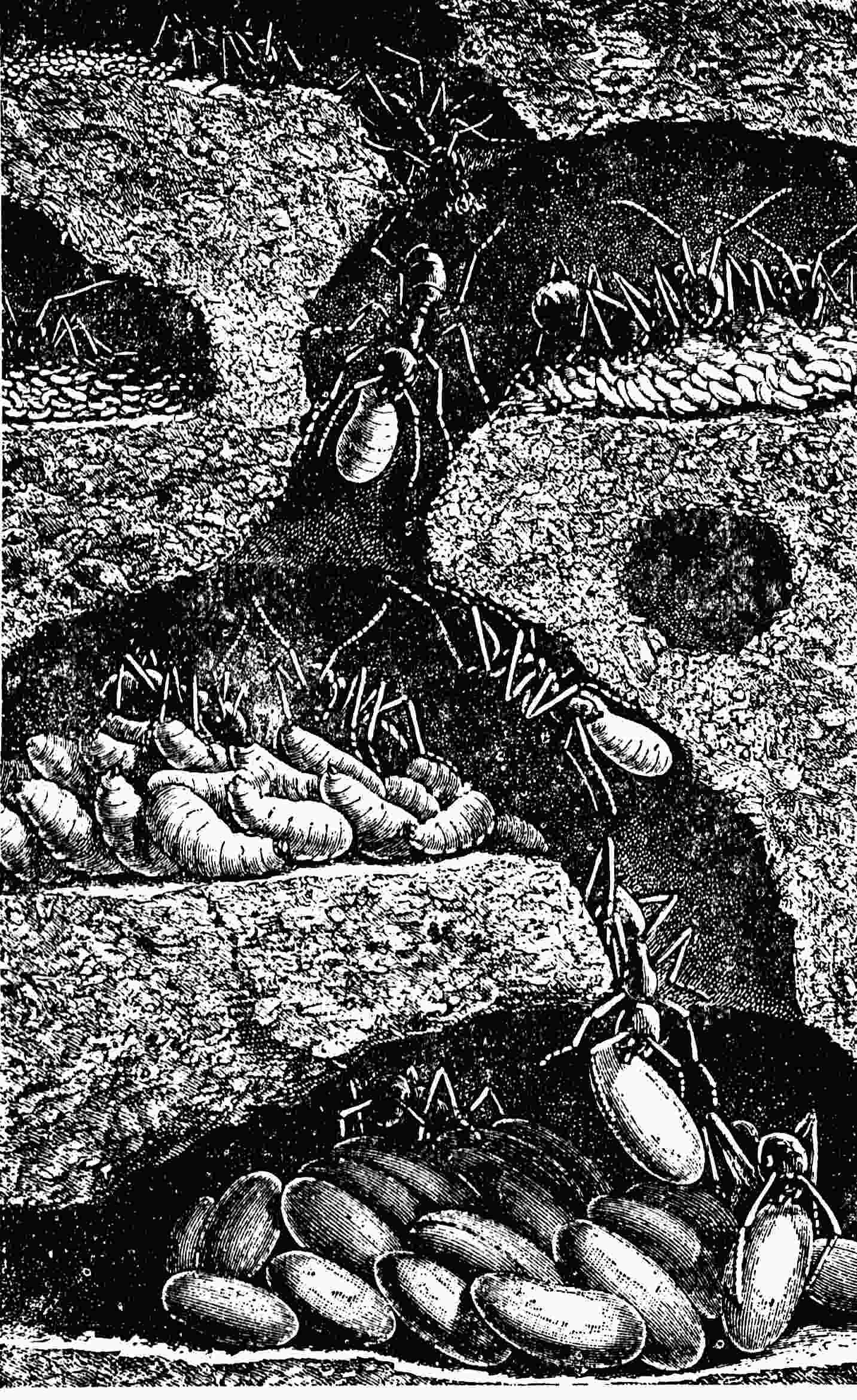

白蟻の菌畠

白蟻

白蟻の菌畠

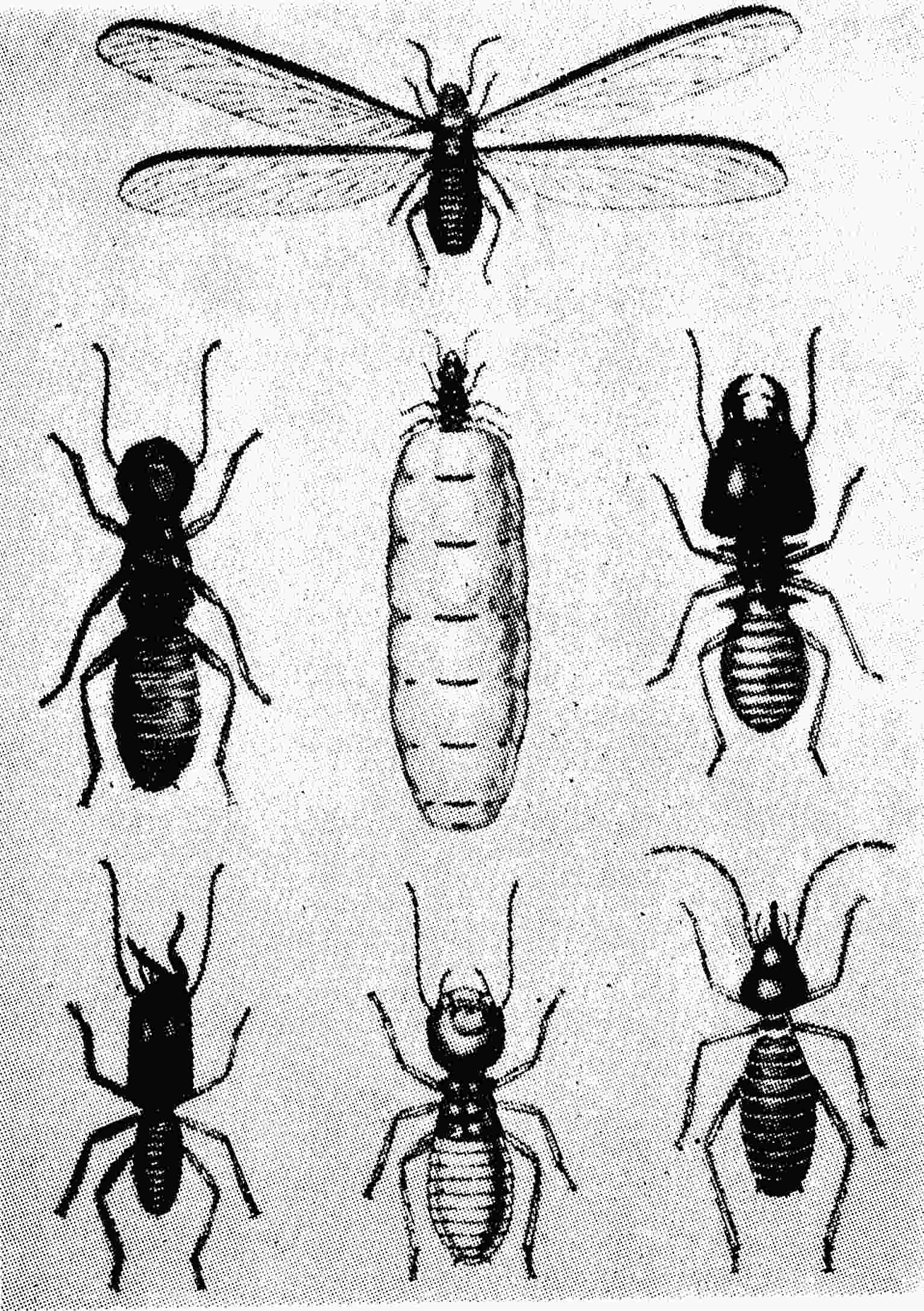

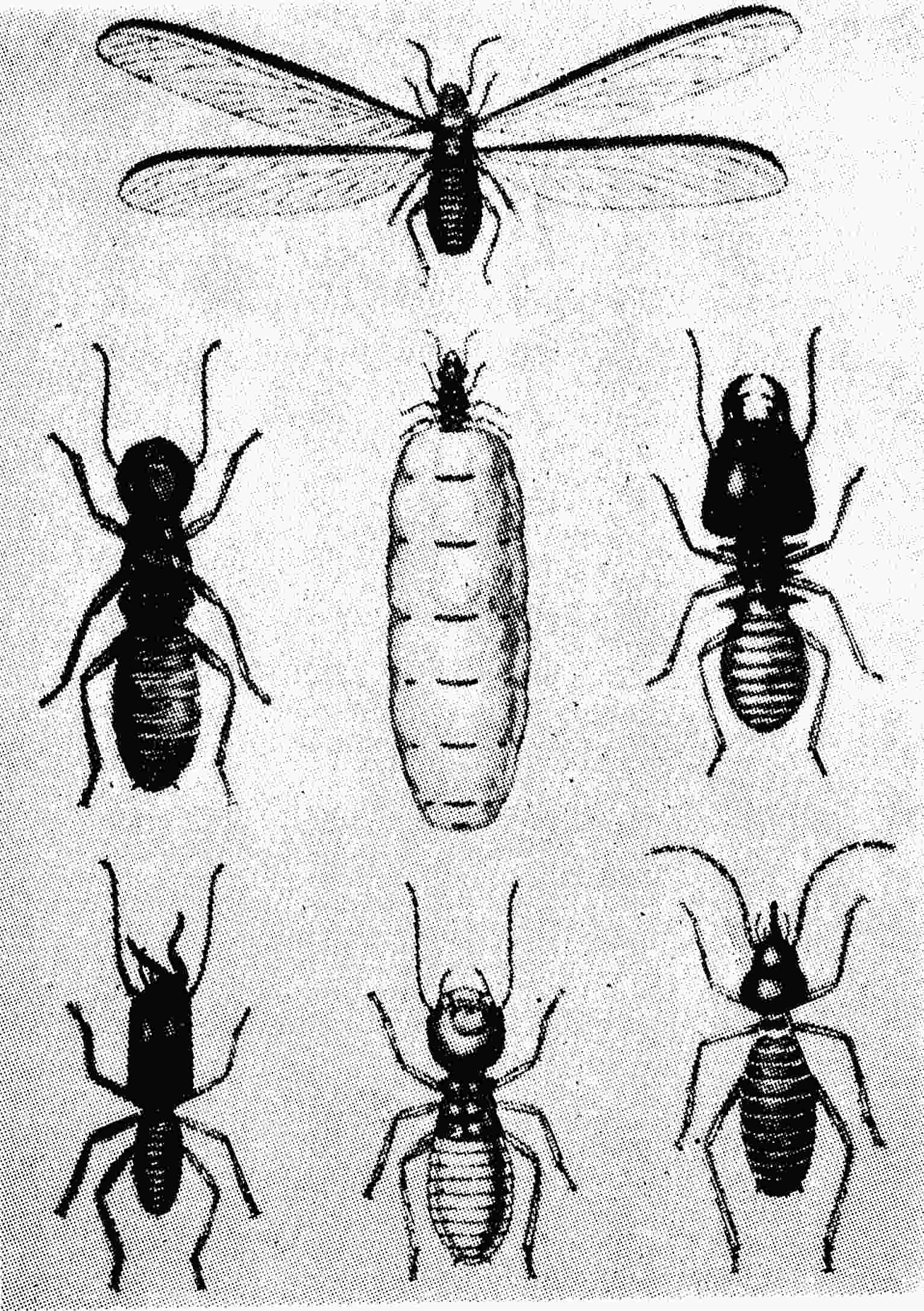

白蟻にも

菌をつくる

種類がいくらもある。

白蟻というと

素人はやはり

蟻の

一種かと思うが、

昆虫学上から見ると

蟻と

白蟻とは全く

別の

類ではなはだ

縁の遠いものである。しかしながら両方ともに数万も数十万も集まって社会をつくって生活するゆえ、

習性には

相似たところが少なくない。

菌の

培養のごときもその一つで、

白蟻の

巣においてもほぼ同様のことが行なわれている。ただし

菌の

種類も、その作りようもいささか

蟻とは

違い、また

白蟻の

種族によっても

違う。

白蟻が

菌を

養う

畠は、

蟻のごとくに木の葉を

噛み

砕いたものではなく、

白蟻自身の

糞であるが、

白蟻は主として

木材を食するものゆえ、その

糞は

木材を細かく

砕いたごときものである。

木材はまことに

滋養物に

乏しいものであるが、

白蟻の

糞の

畠に

繁茂する

菌は

多量の

窒素を

含み

滋養分に

富んでいるゆえ、

白蟻のためにははなはだ大切な

食料である。

蟻のほうはわざわざ木の葉を

噛み

砕いて

畠をつくるのであるから、真に

菌を

培養することが

確かであるが、

白蟻のほうは自身の

糞の

塊に

菌が

繁茂しているのであるから、あるいは

自然に生ずるものではなかろうかとの

疑いも起こるが、

働き

蟻を遠ざけておくとたちまち部屋中が

黴だらけになるところを見ると、

白蟻の場合においても、やはり

働き

蟻の

不断の

努力によって、

菌がつねに

適度に

培養せられていることが

確かに知れる。これらはいずれも後に

餌となるべきものを、前もって作るのであるから、明らかに

一種の農業である。

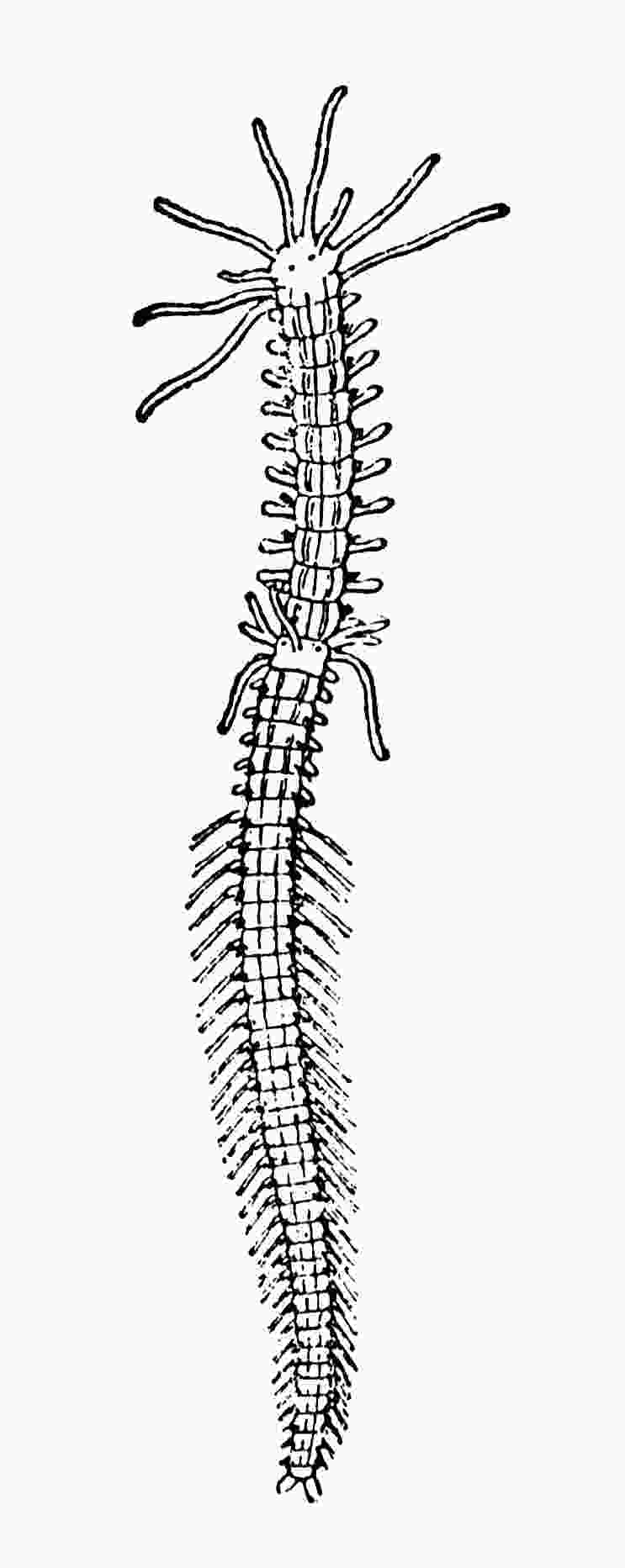

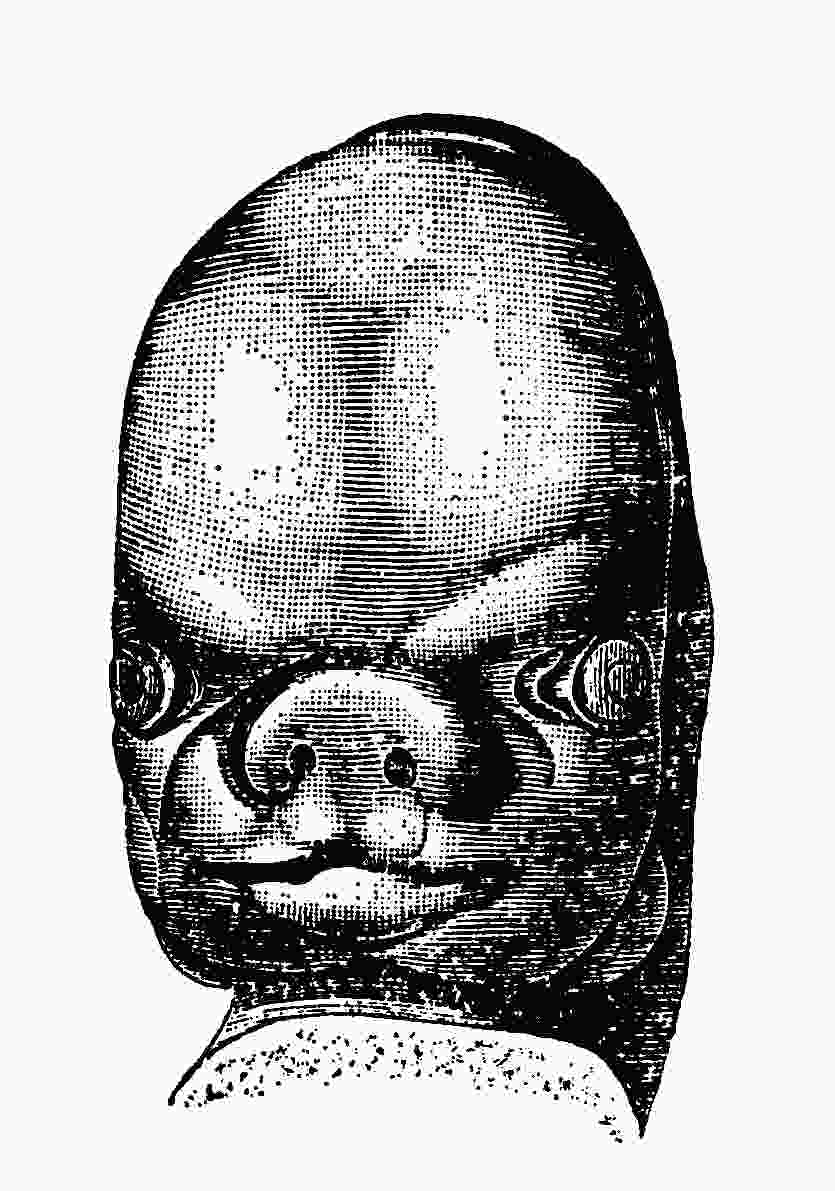

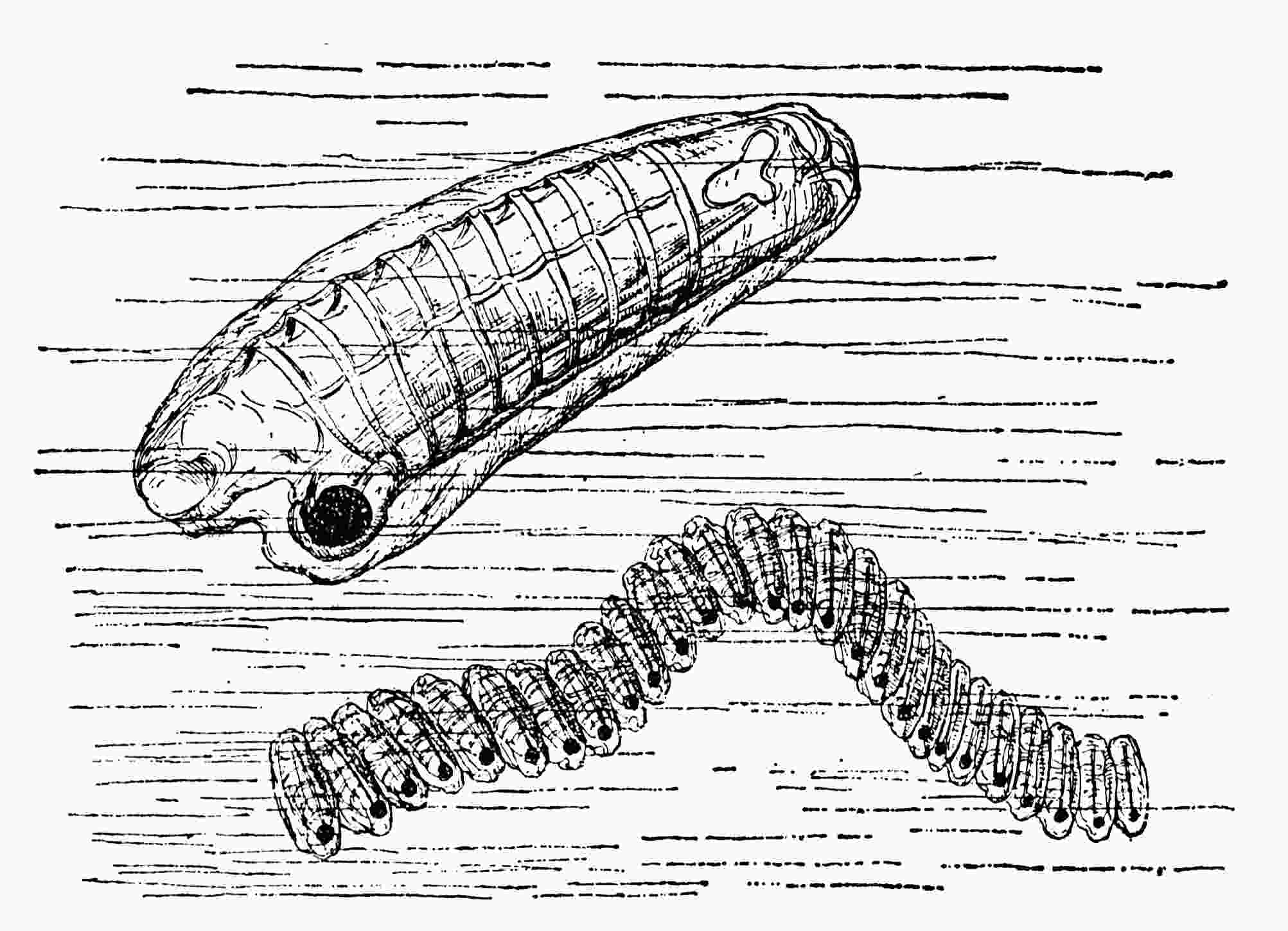

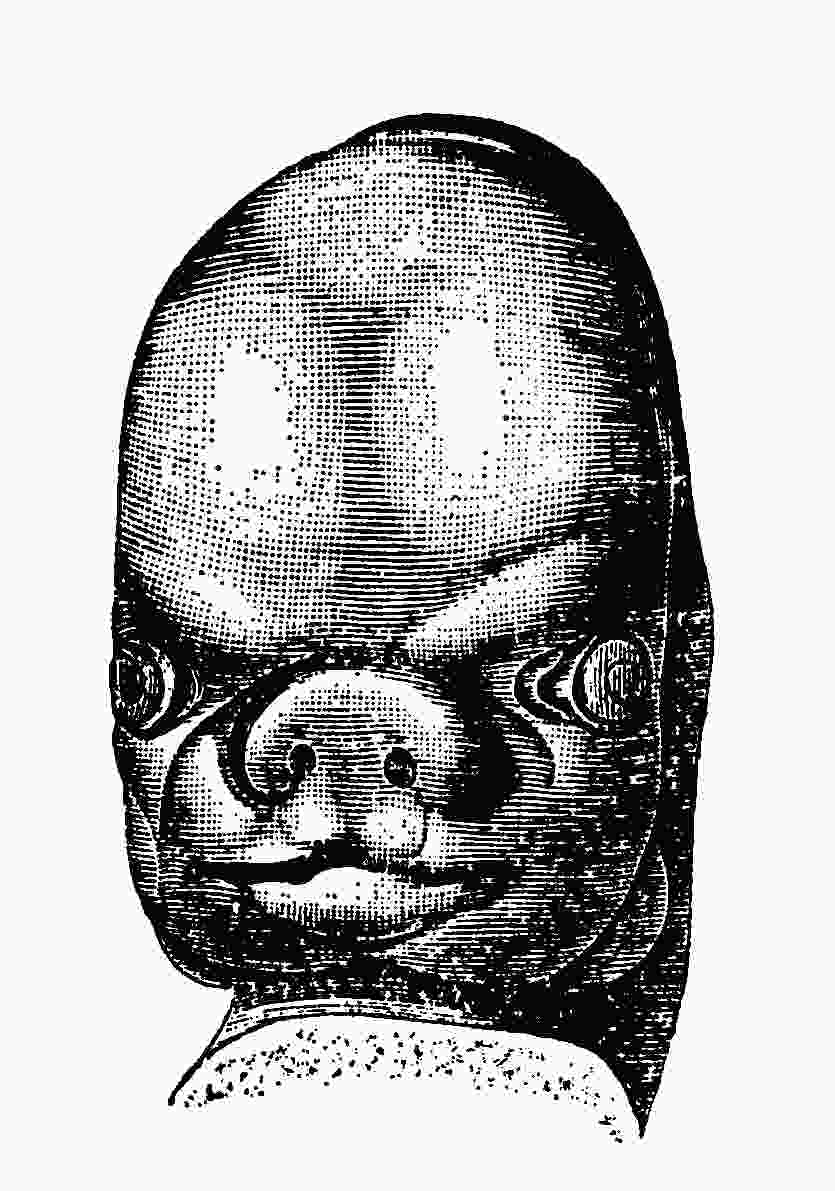

白蟻

一種類の中に見られる種々形態の異なった個体を示す

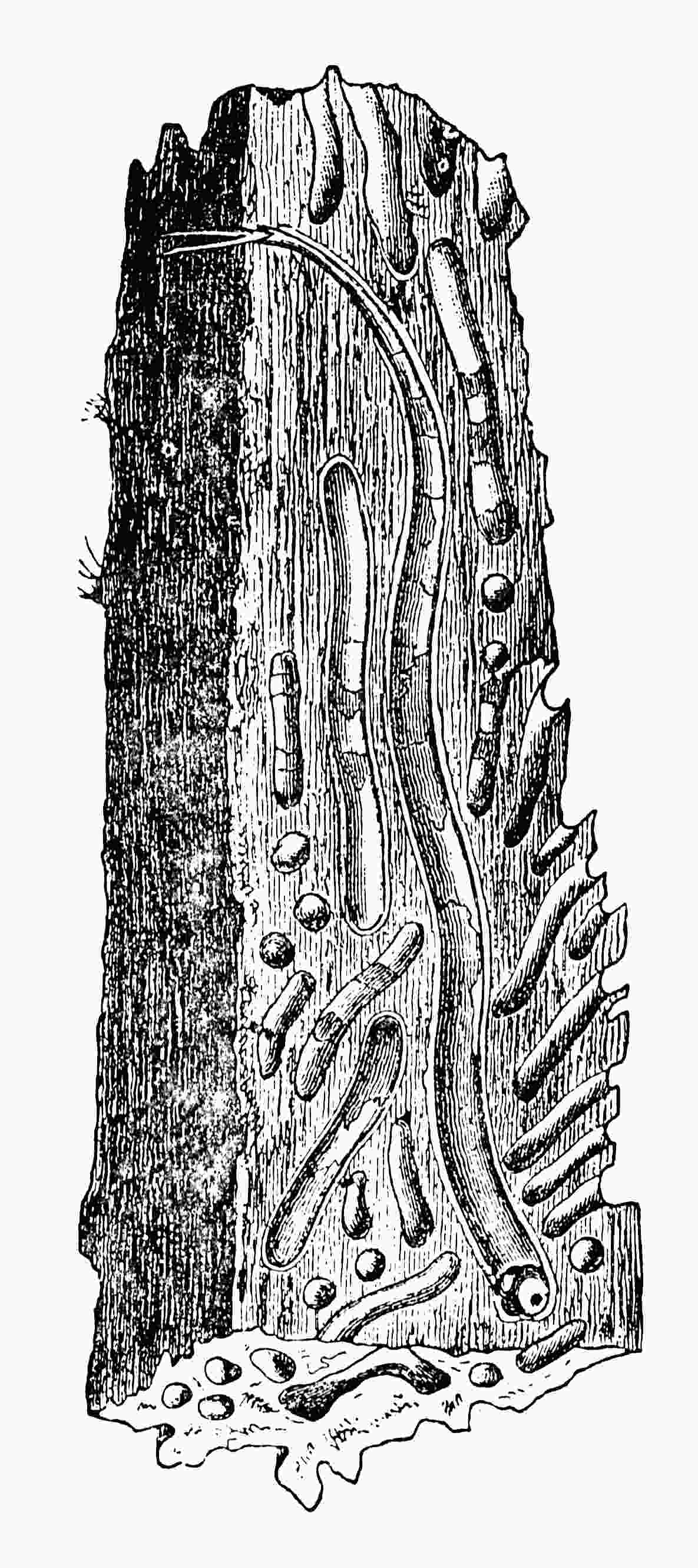

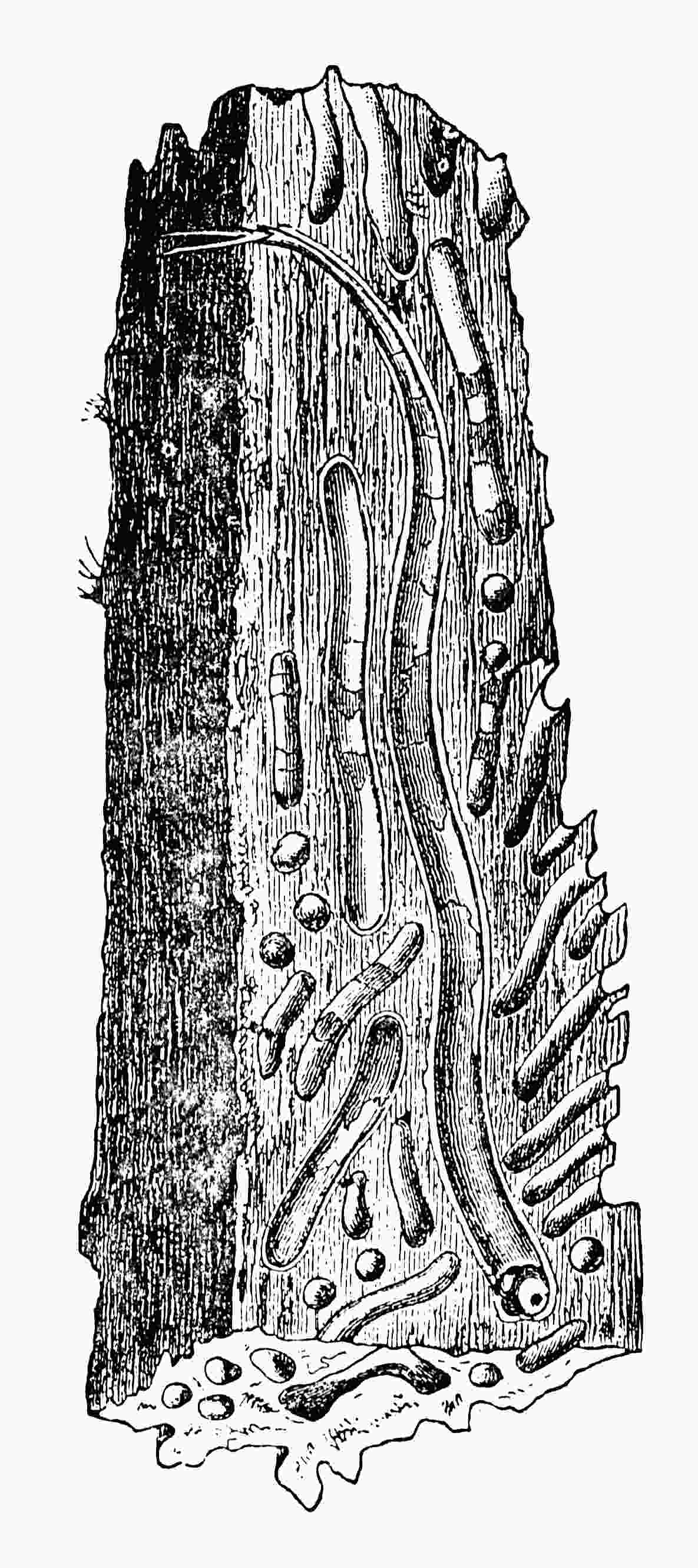

樹木の

幹の中に生活する小さな

甲虫の中にも

菌を

利用するものがある。「ゴム」、茶、

甘蔗、

蜜柑など

熱帯地方の有用植物は、

幹を食う小

甲虫のために年々

大害を受けるが、これらの

虫類のつくった細い

随道の内面には、ところどころに

微細な

菌類がたくさんに生じ、

甲虫は少しずつこれを食うて生きている。これなども

不完全ながら

蟻や

白蟻が

菌を作るのに

比較することができよう。農業などのごとき、やや遠き

未来の

成功を予期して

現在の

労働に

従事するということは、生物界にけっして多くはないが、しかしその

皆無でないことは

以上の

数例によって

確かに知ることができる。

動物には植物を食うものと動物を食うものとがあるが、いずれにしても食われただけの

餌は死んで消化せられるのであるゆえ、すべて

殺されるのであるが、植物は

泣きも

叫びもせぬため

殺して食うという感じを起こさぬ。これに反して、動物のほうは、

攻められれば多少

抵抗し、

傷つけられれば

痛みの声を発し、力が

尽きれば悲しく鳴くなど、いよいよ

殺され食われてしまうまで、

一刻一刻と死に近づく様子が

如何にも

憐れに見える。しこうして植物を食う動物と、動物を食う動物とはいずれが多いかというと、

陸上では植物が

繁茂しているために、植物を食う動物も多数にあるが、一度海岸を

離れて大洋へ出て見ると、ほとんどことごとく肉食動物ばかりで、植物を食するものというてはわずかに表面に

浮かんでいる

微細な

種類のみにすぎぬ。されば

殺して食うことは動物生活のつねであって、前に

述べたとどまって

餌を待つものも、進んで

餌を

求めるものも、

結局は

殺して食うのである。ただし同じく

殺して食うという中にも、相手と

戦い、その

抵抗に打ち勝って

殺すものもあれば、

無抵抗の弱い者を

探して食うものもあり、

殺してから食うものもあれば、食うてから

殺すものもあり、また中には

死骸を

求めて食うものなどもあって、

種属が

違えば、

殺しようや食いようにも

種々相異なるところがある。

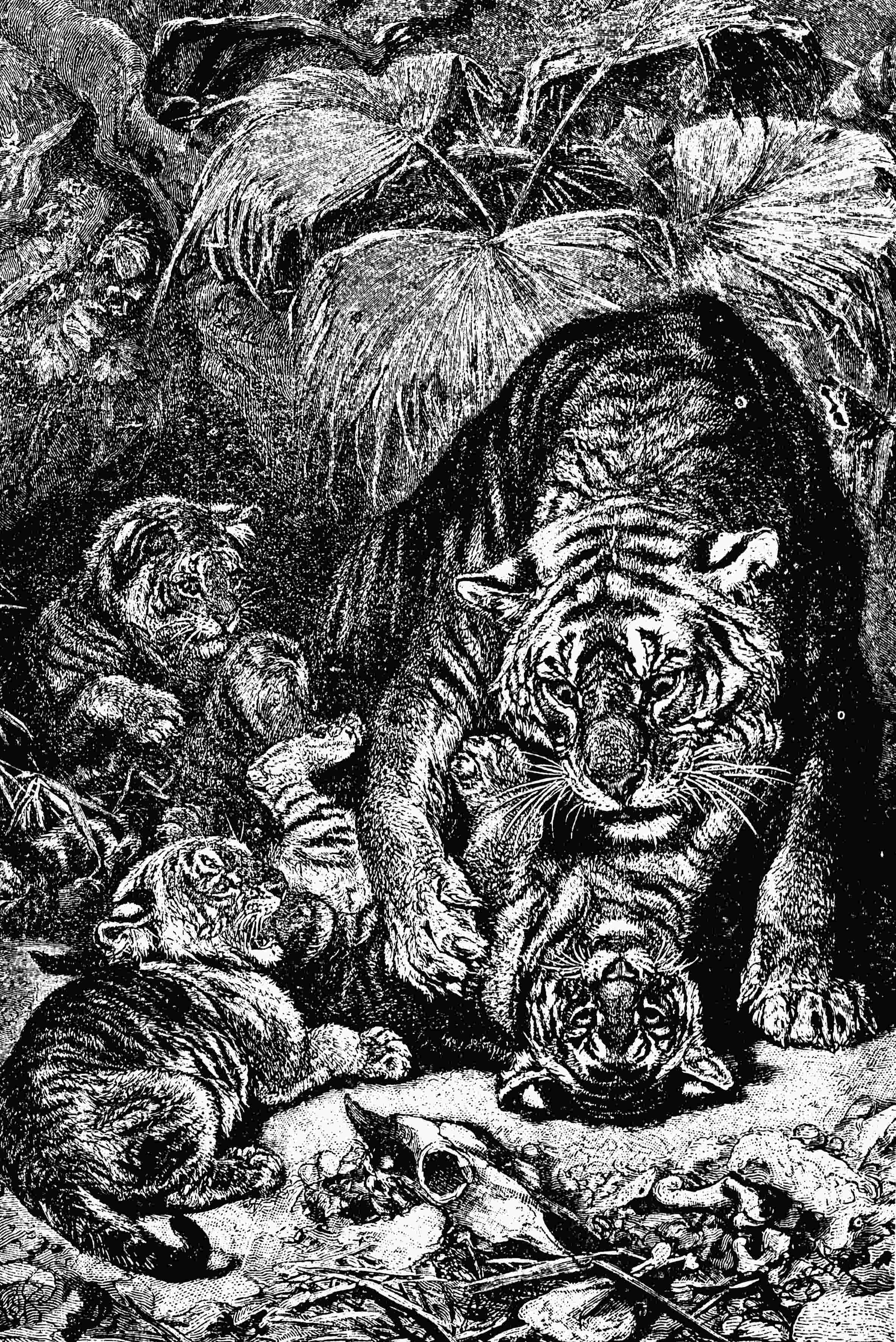

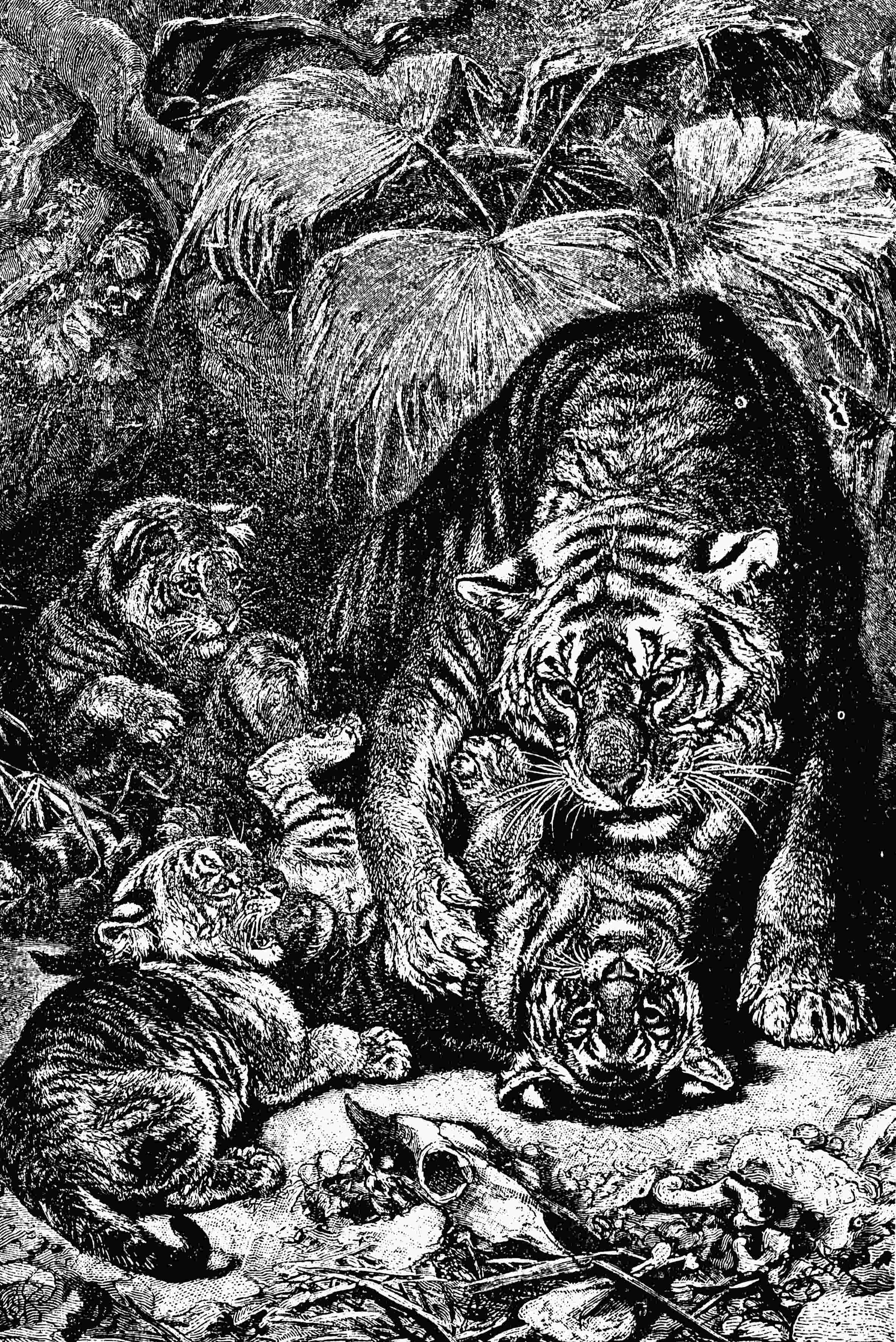

獅子、

虎、

鷲、

鷹などのようないわゆる

猛獣や

猛禽の

類は、あくまで強い

筋肉と

鋭い

爪牙とをもって

比較的大きな

餌を引き

裂いて

殺すが、「たこ」、「いか」の

類、「えび」、「かに」の

類なども、同様の

手段で生きた

餌を引き

裂いて食う。

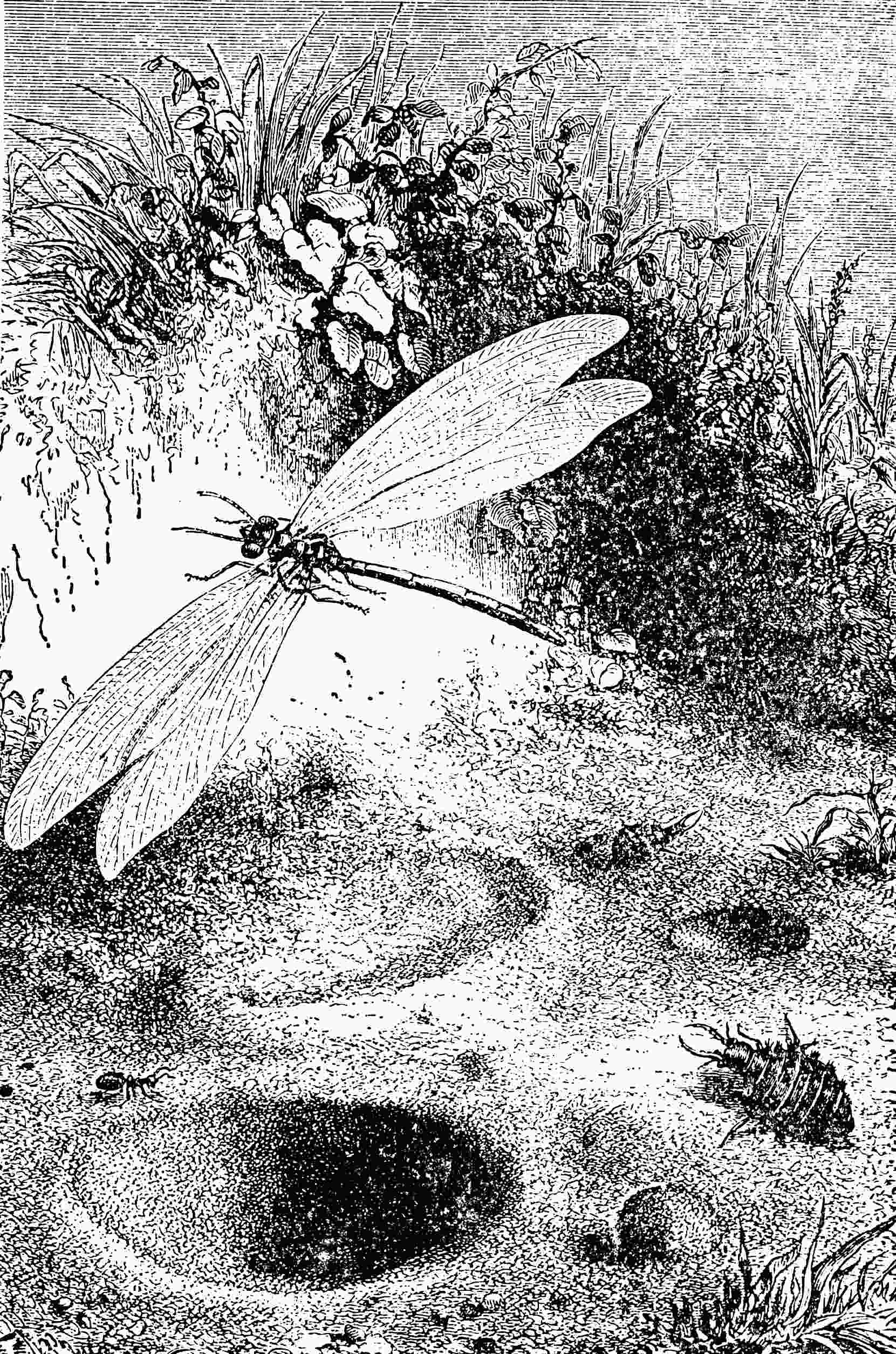

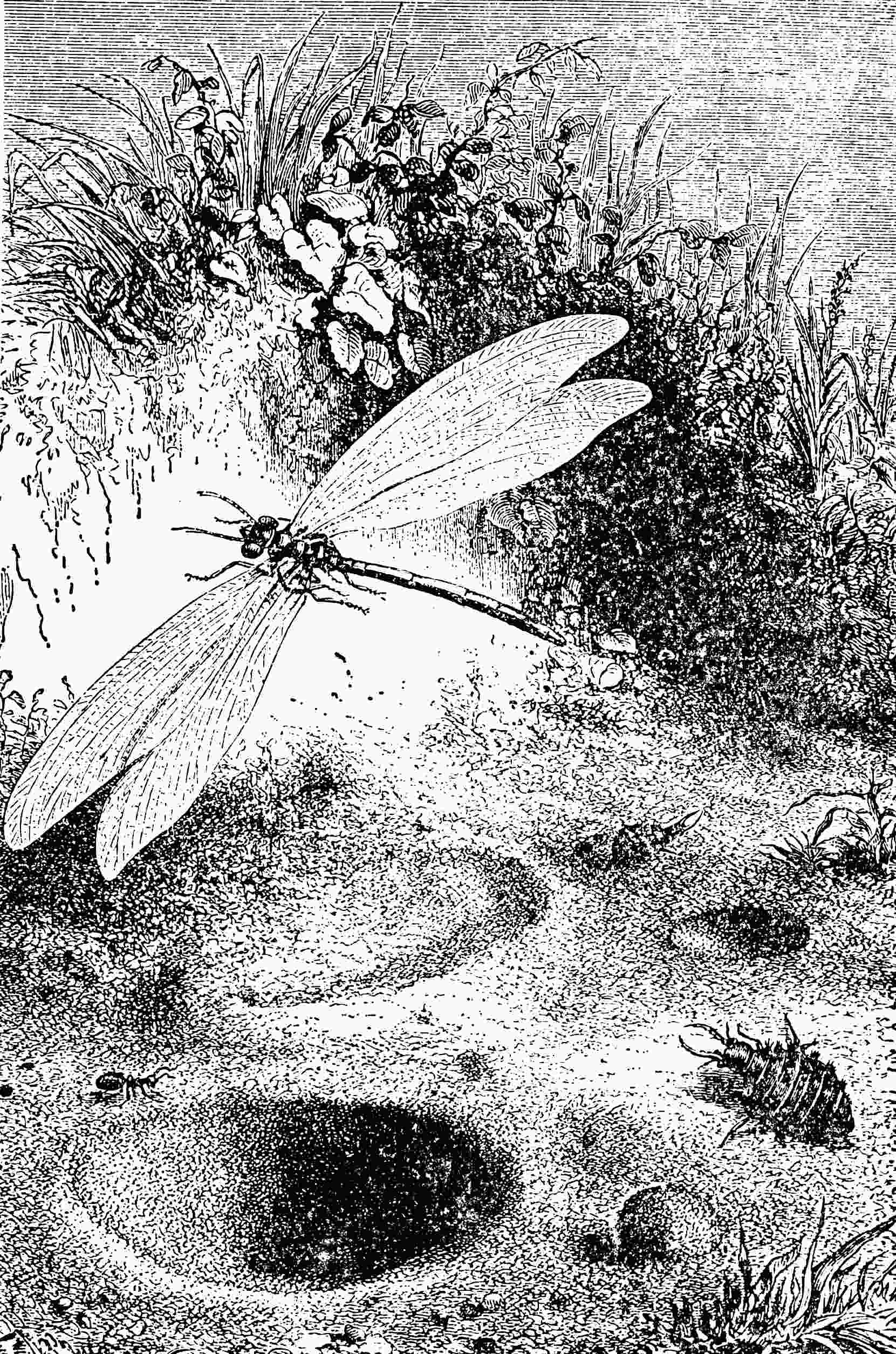

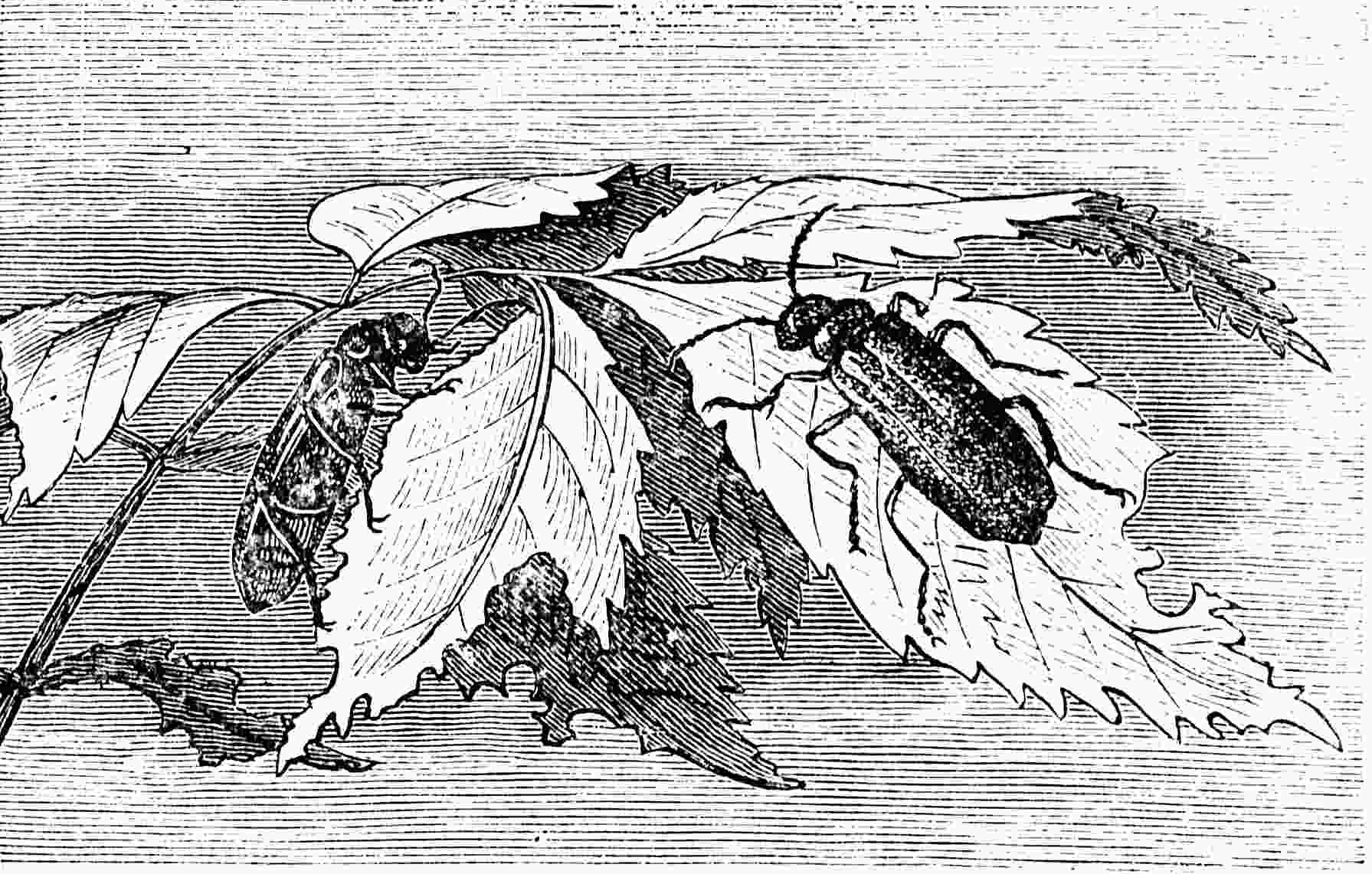

昆虫の中でも

益虫と名づけて他の

虫類を食う

種類は、多くは

顎の力によって

餌を

噛み

殺すものである。「とんぼ」などはその

一例で、

盛んに他の

昆虫類を生きたまま

捕えて食うが、それがため

養蜂家に対してははなはだしく

害を

与える。「げじげじ」なども夜間

燈火の近くに

匐うて来て

蛾の来るのを待ち受け、多数の長い足で

蛾の

翅を

押さえて動かさず、たちまち頭から

噛み

初めるが、その

猛烈なることは、

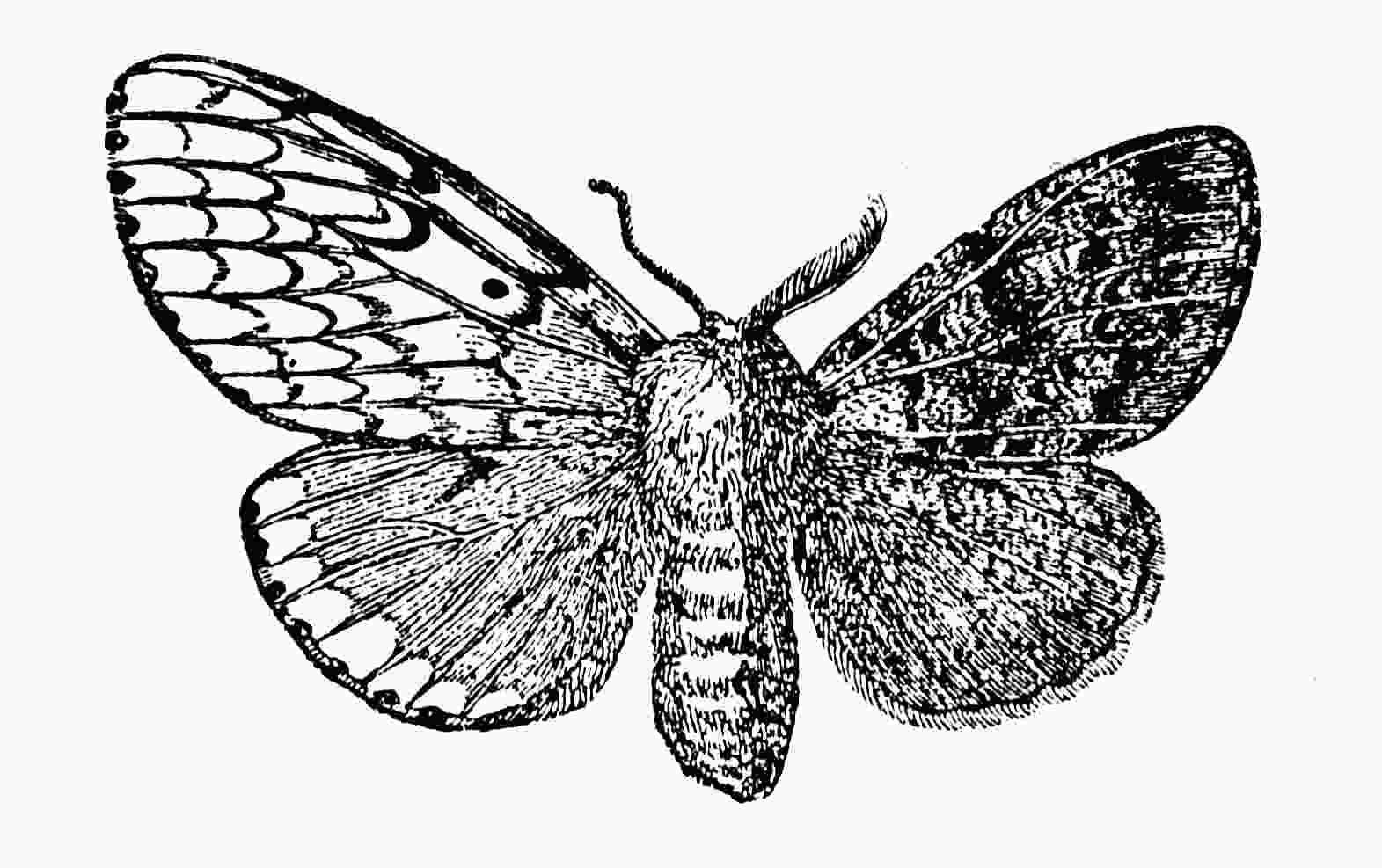

虎が羊を食うのと少しも

違わぬ。

猫が

鼠を

捕り、

鷹が

雀を

捕ることはだれも知るとおりで、このぐらいに

互いの力が

違うと

容易に食われてしまうが、動物には

餌を

殺すにあたって何か

特殊の

手段を用いるものもある。そのもっとも

普通なのは

毒をもって

攻めることで、

獣や鳥には

毒のあるものは少ないが、

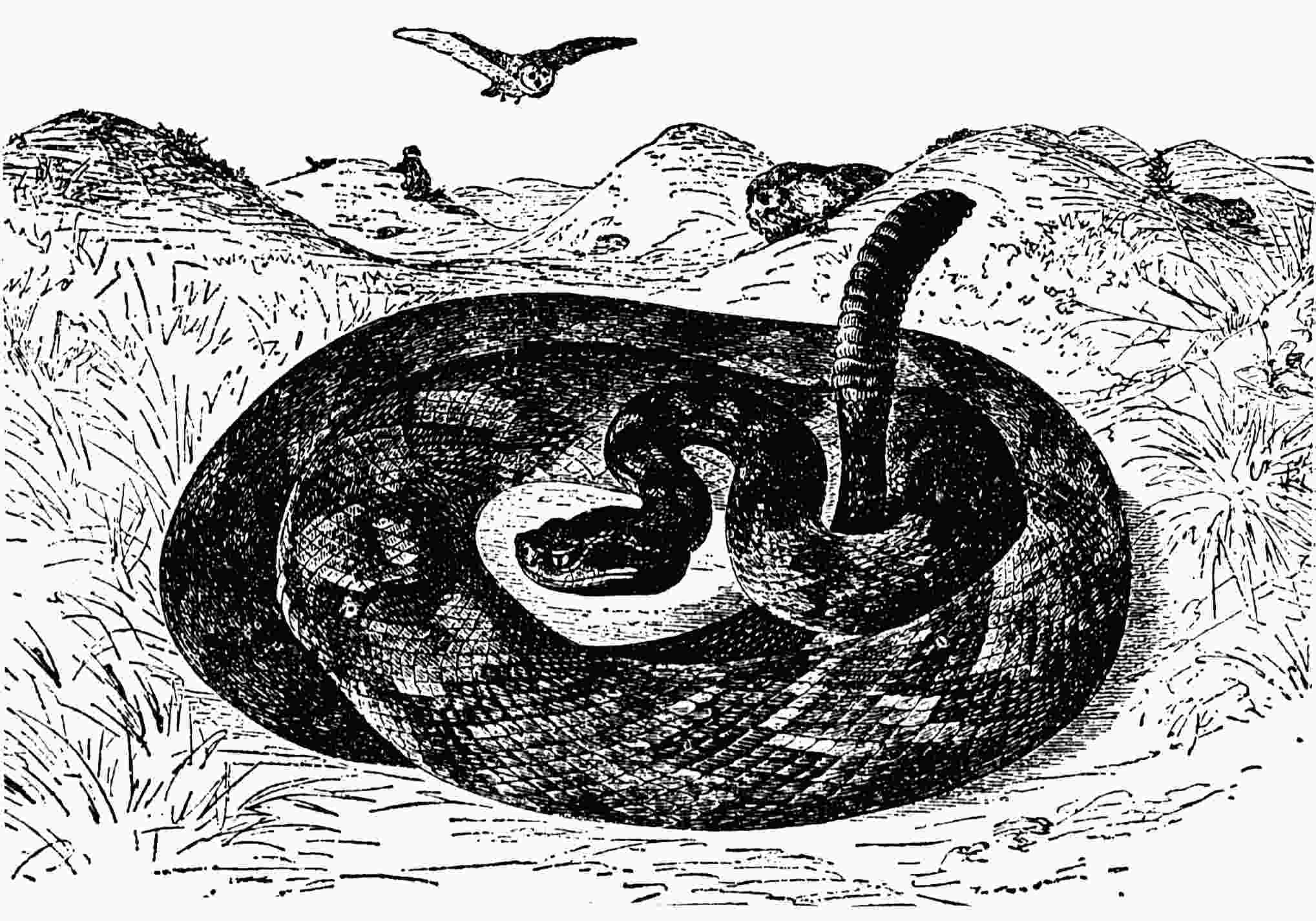

蛇類にははげしい

毒を有するものがたくさんにあり、

熱帯地方では年々そのために命を落とす人間が何万もある。

毒蛇が

餌を食うときにはまず口を開いて

上顎の

前端にある長い

牙を直立させ、これで

速やかに打って

傷口に

毒液を

注射するのであるが、その運動も速いが

毒のきくのも実に

速やかなもので、打たれたかと思うと

餌になる動物はたちまち

麻痺を起こし、

腰が

抜けて動けなくなってしまう。

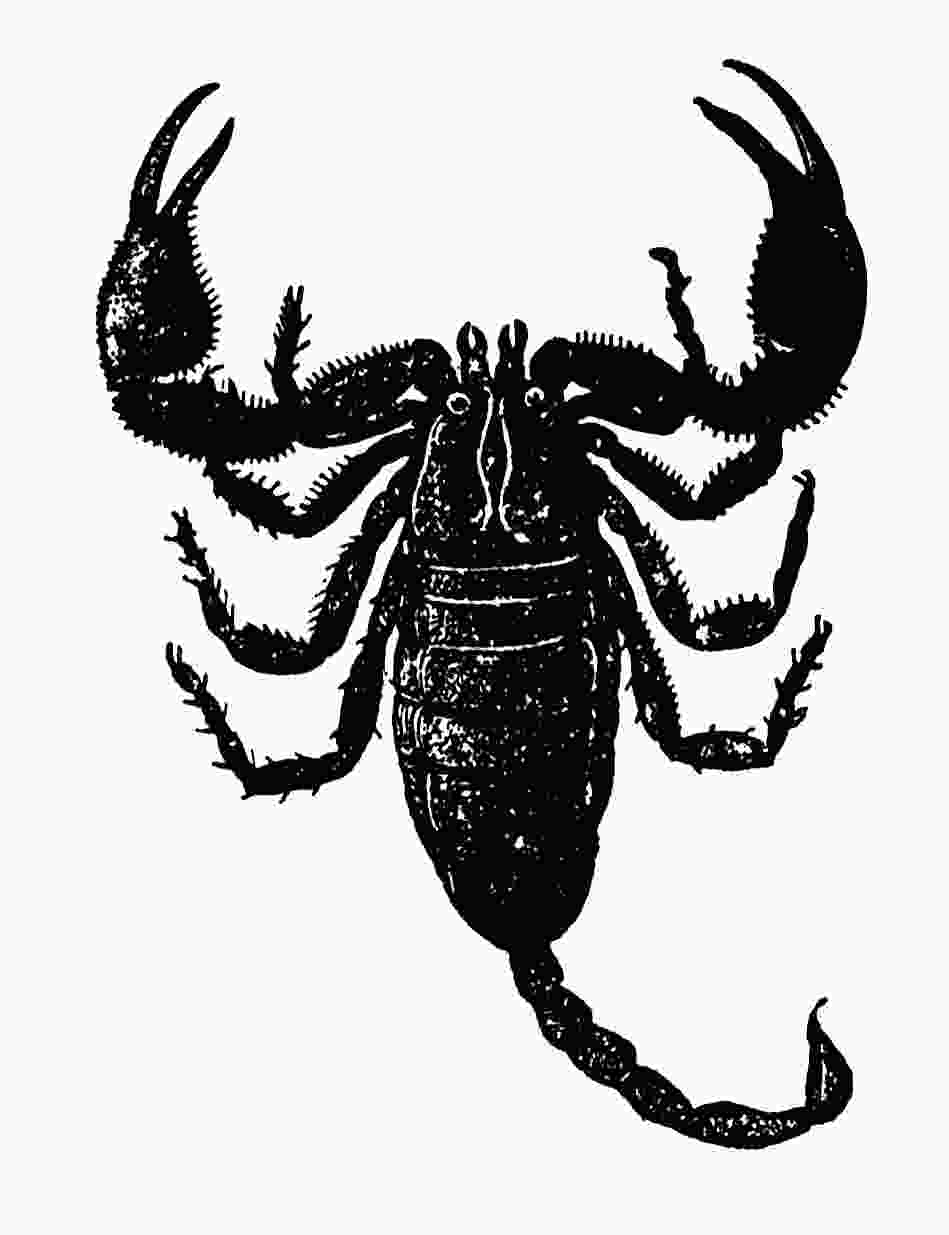

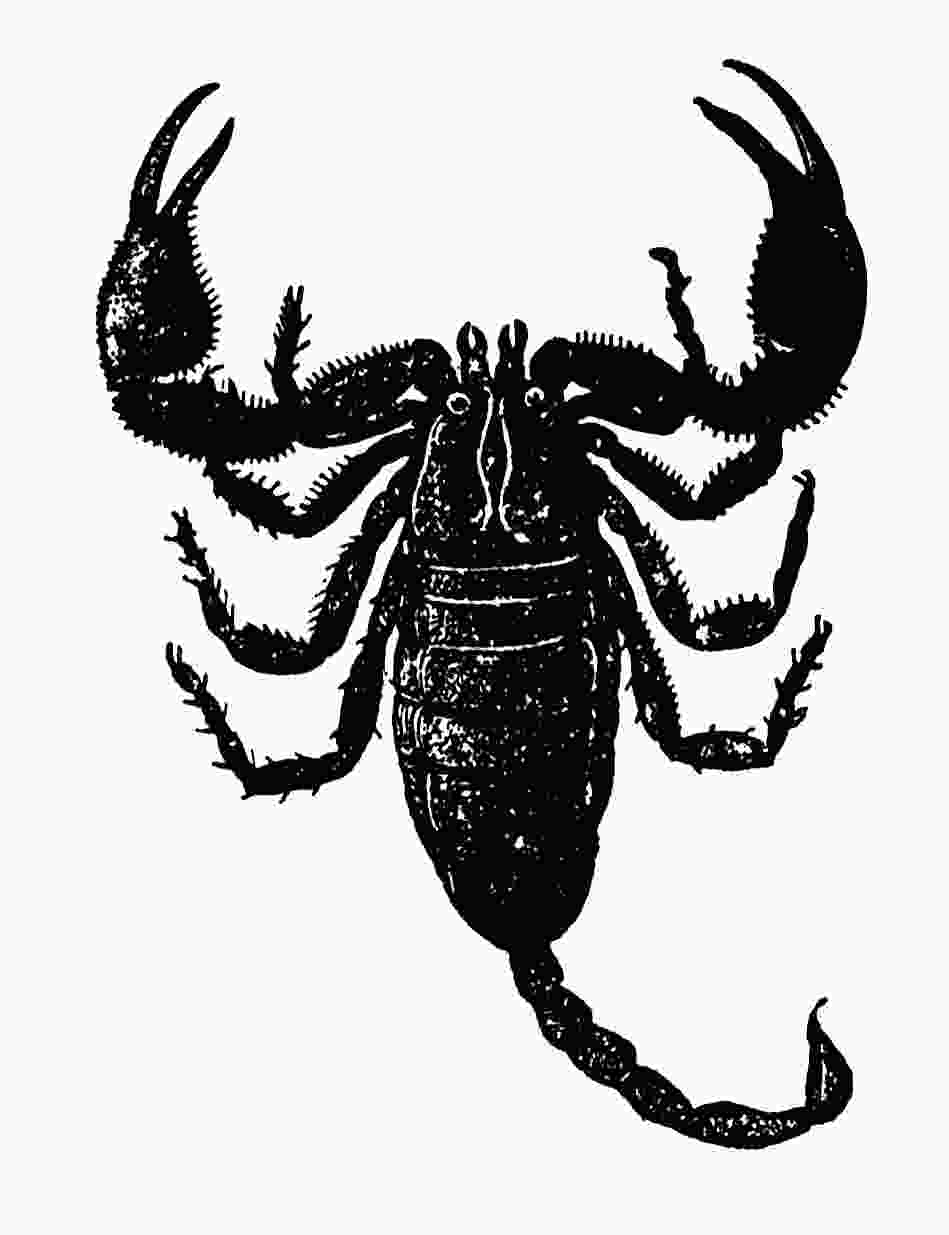

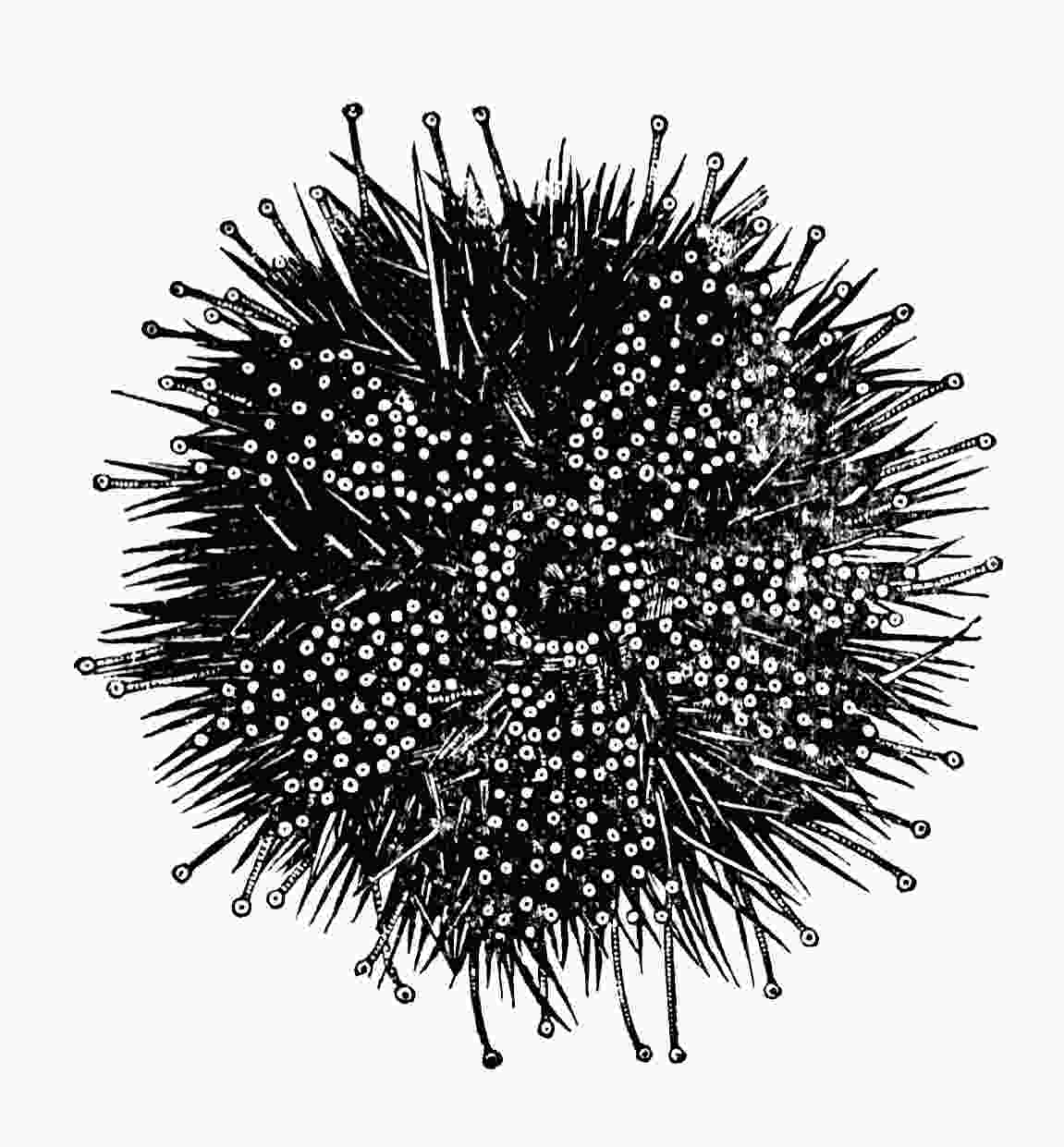

さそり

さそり

「くも」、「むかで」にさされると

毒のためにはげしく

痛むが、「さそり」の

尾の先の

毒針はさらに

恐ろしい。なお

海産動物にも

有毒のものはいくらあるか知れぬ。

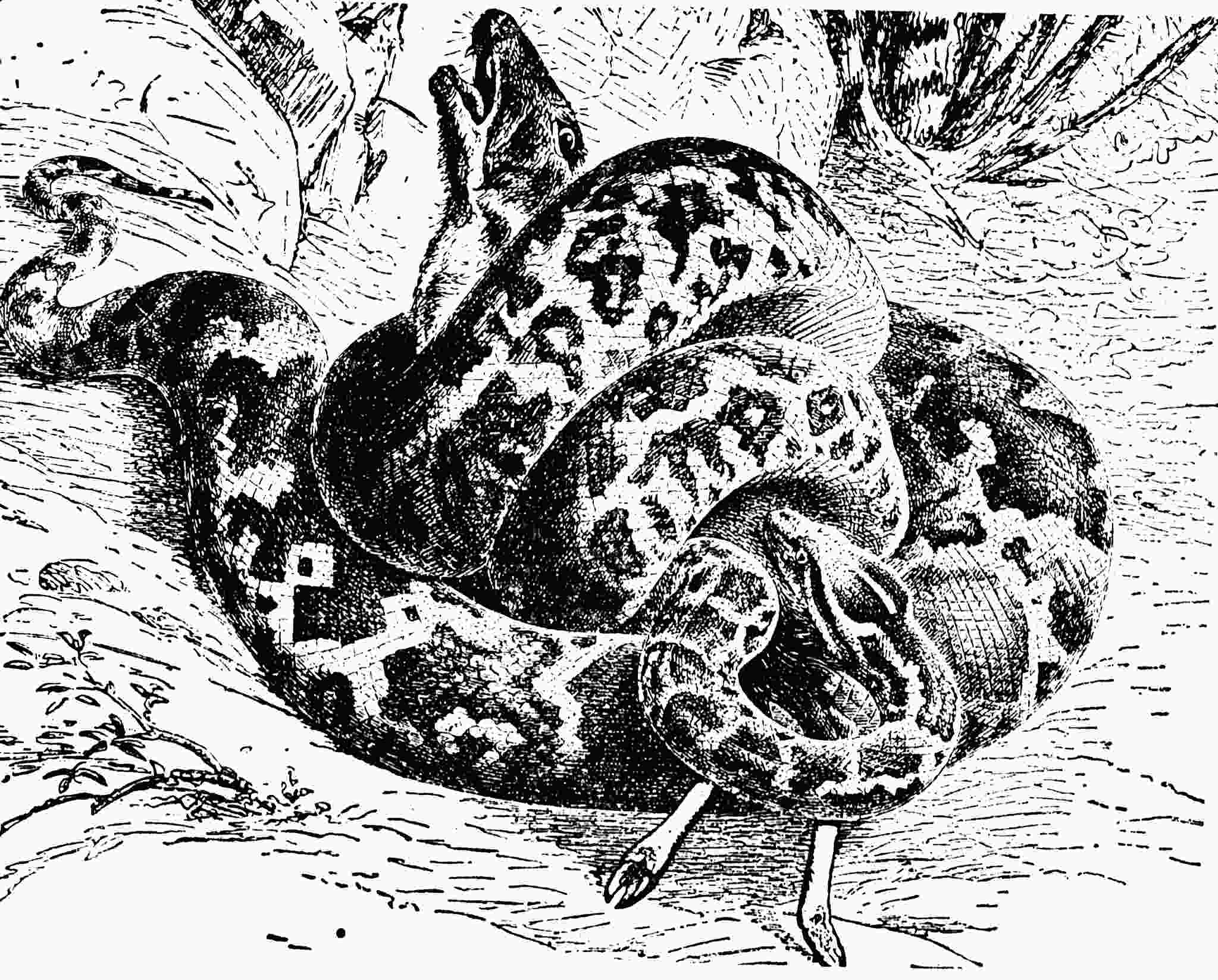

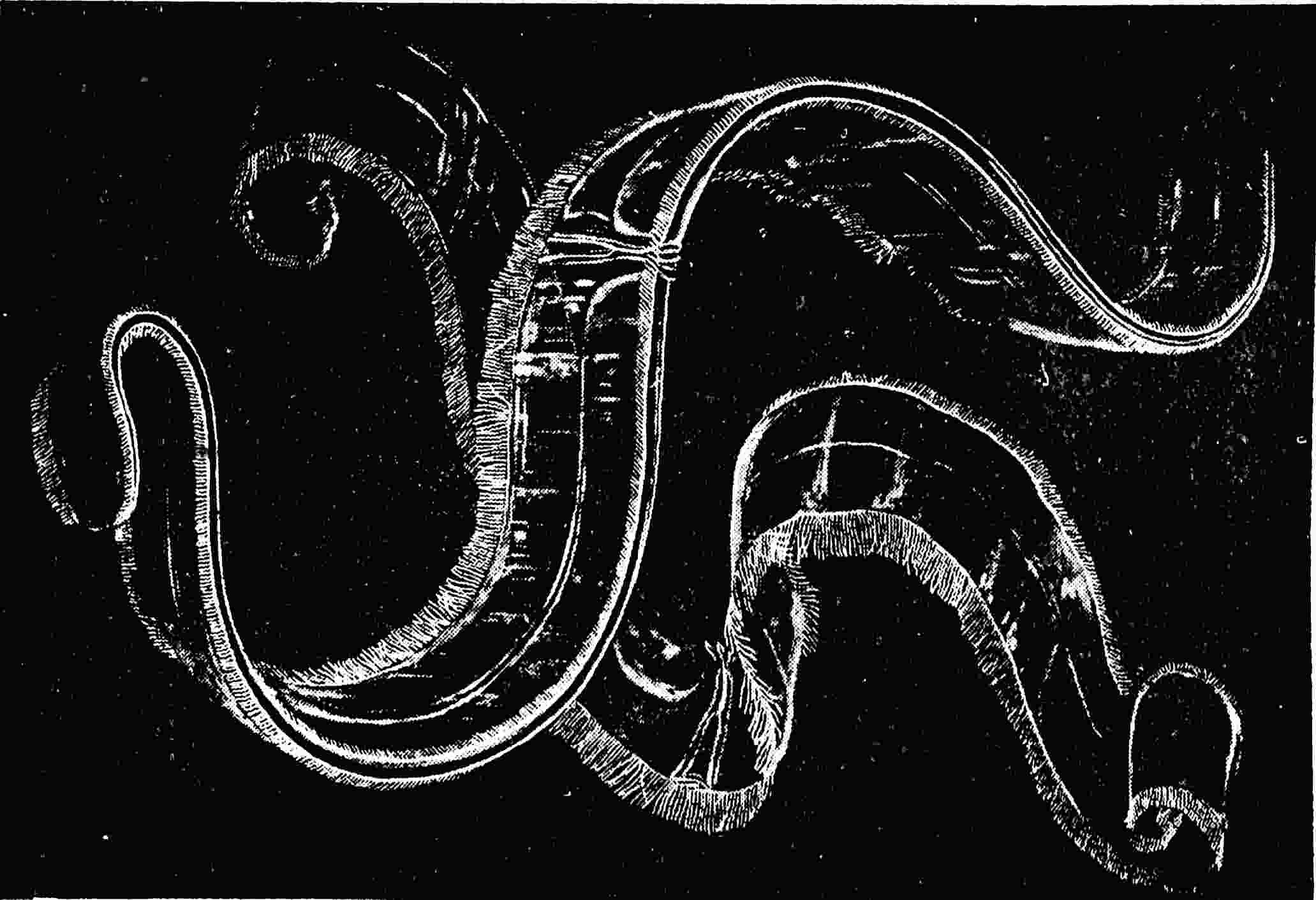

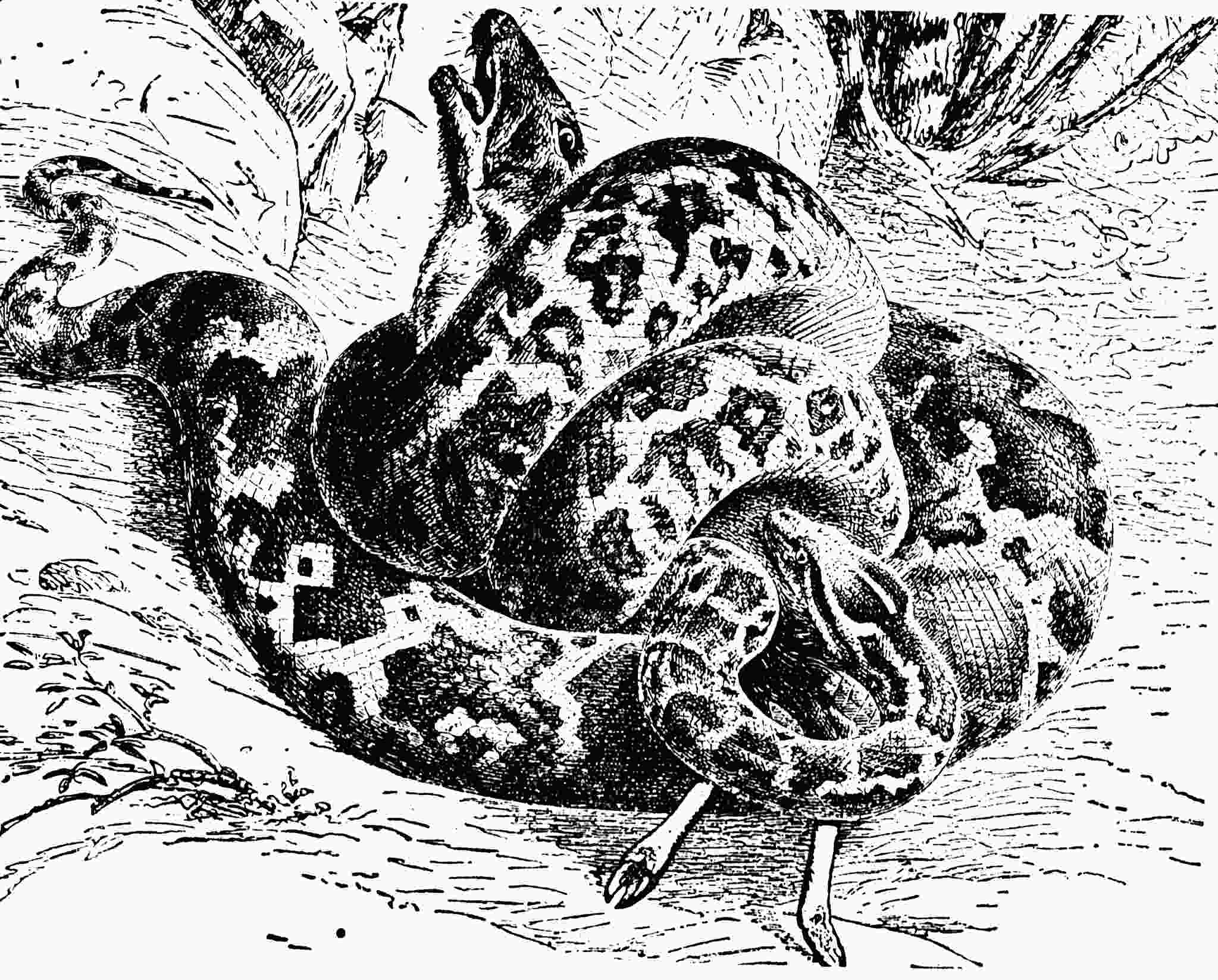

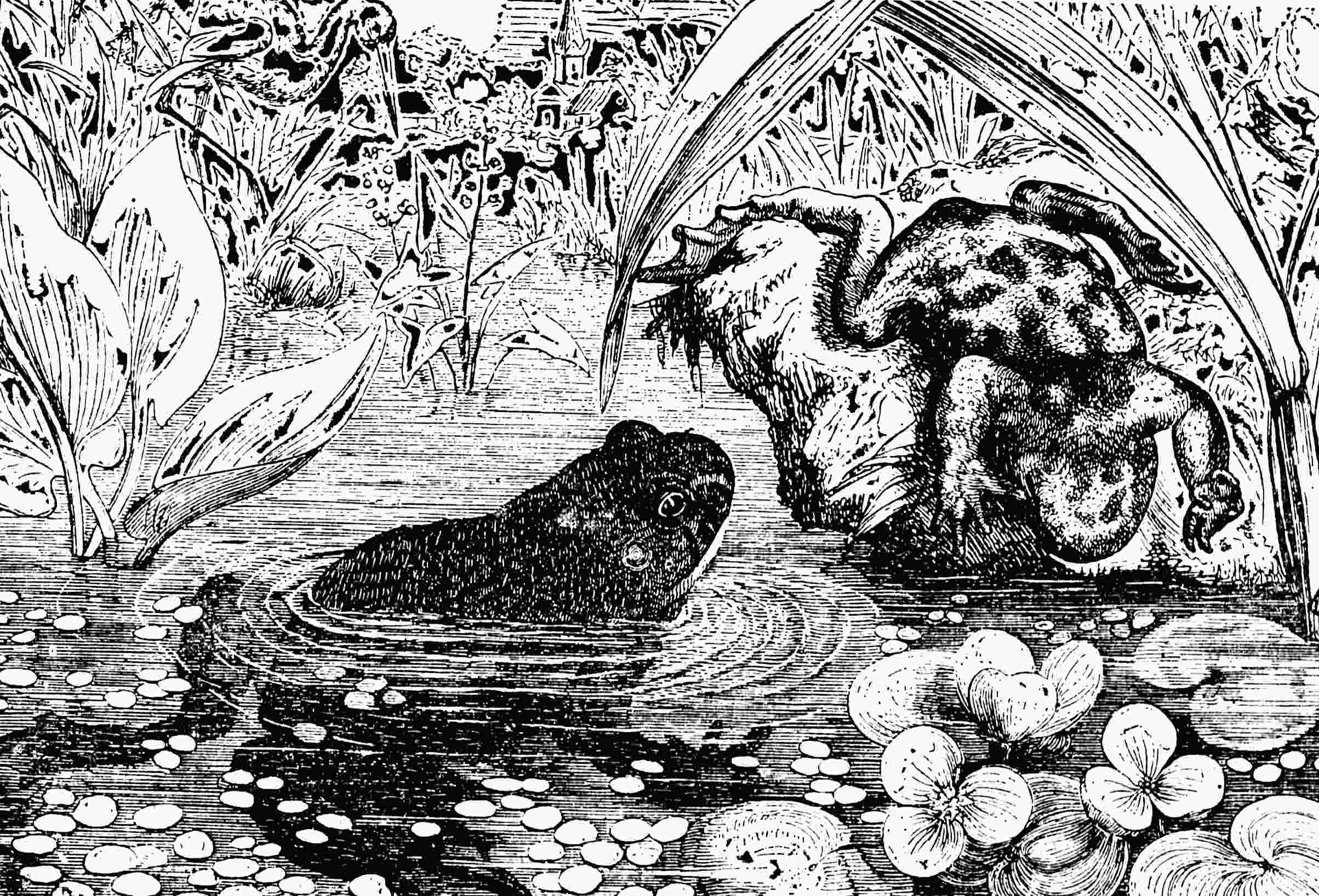

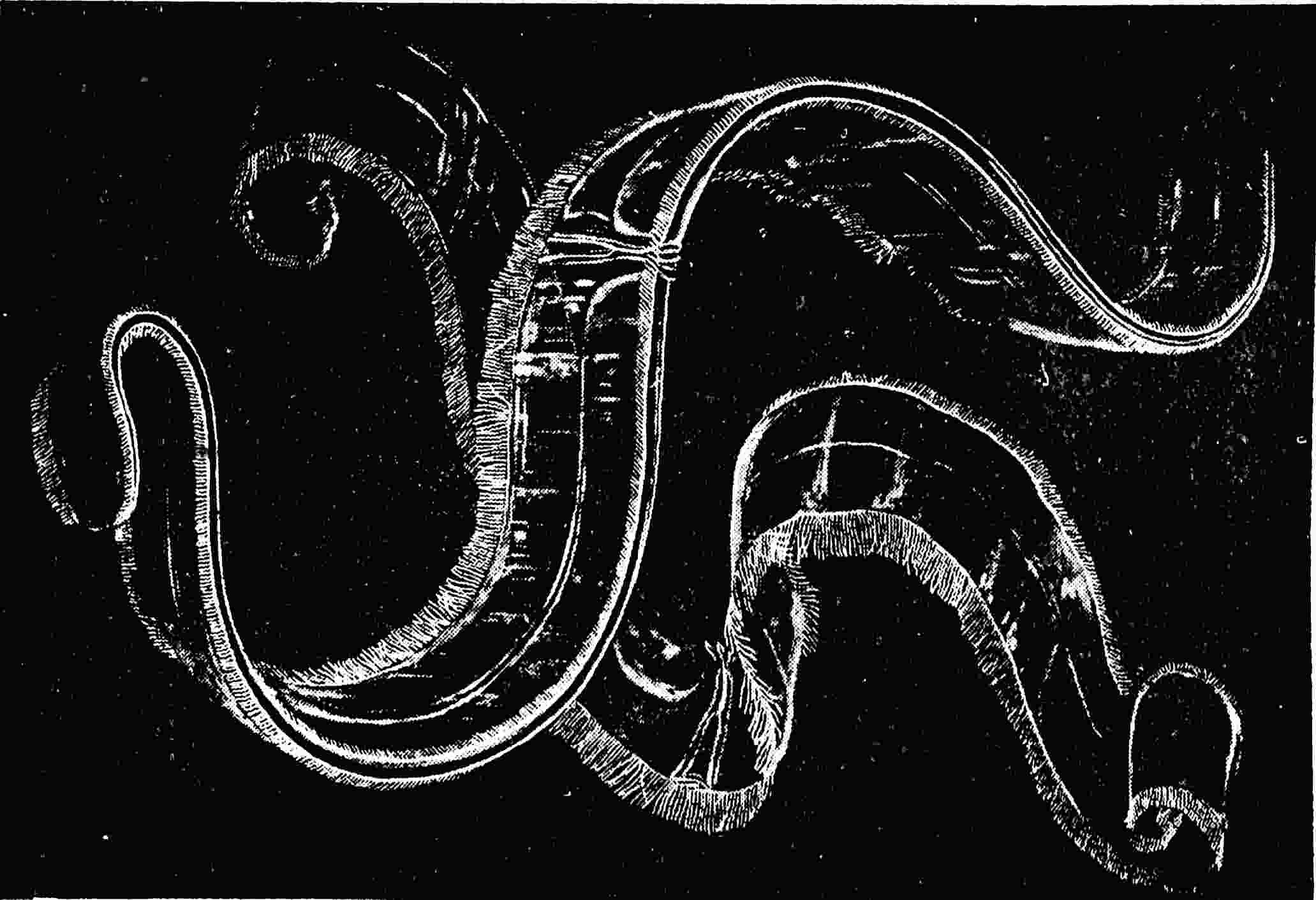

大蛇うさぎを殺す

大蛇うさぎを殺す

大きな

蛇が

餌を

殺すには長い身体を

巻きつけ、

順々に

締めて

窒息させ、さらに

骨片なども

折れるまで

圧縮する。

熱帯地方に

産する

蛇には、長さが四間(注:7.2m)も五間(注:9m)もあるものがあるが、かような

大蛇はずいぶん馬や牛でも

締め

殺すことができる。また

鰐などは

陸上の動物が水を

呑みに来るところを水中で待っていて、急にくわえて水中に引き入れ

溺れさせてからこれを食うのである。

餌となる動物を生きたまま引き

裂いて食う動物は、

自然性質も

残忍で、

単に引き

裂くことをたのしむごとくに見える。「いるか」の

類はつねに「いか」を

食とするが、「いるか」が「いか」の

群を見つけると、食えるだけこれを食うのみならず、食われぬものもみな

噛み

殺す。かような

跡を船でとおると、半分に

噛み切られ死んでいる「いか」が

無数に

浮いている。これは「いるか」に

限らず他の

猛獣類にも多少その

傾きがあるように見える。

餌を

噛まずに

丸呑みにするものには生きたまま食うものが多い。

鶴や

鷺が「どじょう」を食うのもその

例であるが、もっともいちじるしいのは

蛇である。

蛇が

蛙を

呑むところを見るに、まず後足を口にくわえ、次に体の

後端から

呑み

初めて

漸々呑み終わるが、

蛙はなお生きているゆえ

強いて

蛇に

吐かせると、

蛙はそのままはねて

逃げて行く。

蛇が自身の

直径の数倍もある大きな動物を

丸呑みにするのも

驚くべきことであるが、深海の

魚類などには、身体の大きさに

比してさらに大きなものを

呑むものがある。

魚をのんだ魚

呑まれた魚の尾鰭の上に重なって見えるは呑んだ魚の腹びれ

ここに図をかかげた魚などは自身より大きな魚を

呑んだので、

呑まれた魚は二つに曲がって、ようやく

呑んだ魚の

胃の中に

収まっている。

肉食動物の中には、自身で

餌を

殺さずに

死骸の落ちているのを

探して食うて歩く

種類もある。エジプトの

金字塔の絵などに、よく

虎と

狼との中間のような

猛獣の画いてあることがあるが、これは「ヒエナ」という

獣で、つねに

屍体を

求めて食物とする。

はげわし

はげわし

鳥の中では「はげわし」と

称するものが

屍体の

腐りかかったのを食うので有名である。この

類の鳥は日本の内地には

一種もいないが、

朝鮮からアジア

大陸、ヨーロッパ

大陸辺にはたくさんいる。

頸はやや長く、頭と

頸とは

露出して、あたかも

坊主のごとくであるが、馬や牛の

死骸でもあるとたちまちそこへ集まって来て、皮を

噛い

破り、

腹の中へ

頸を

突き

込んで

腐った

腸や

腎などをむさぼり食する。

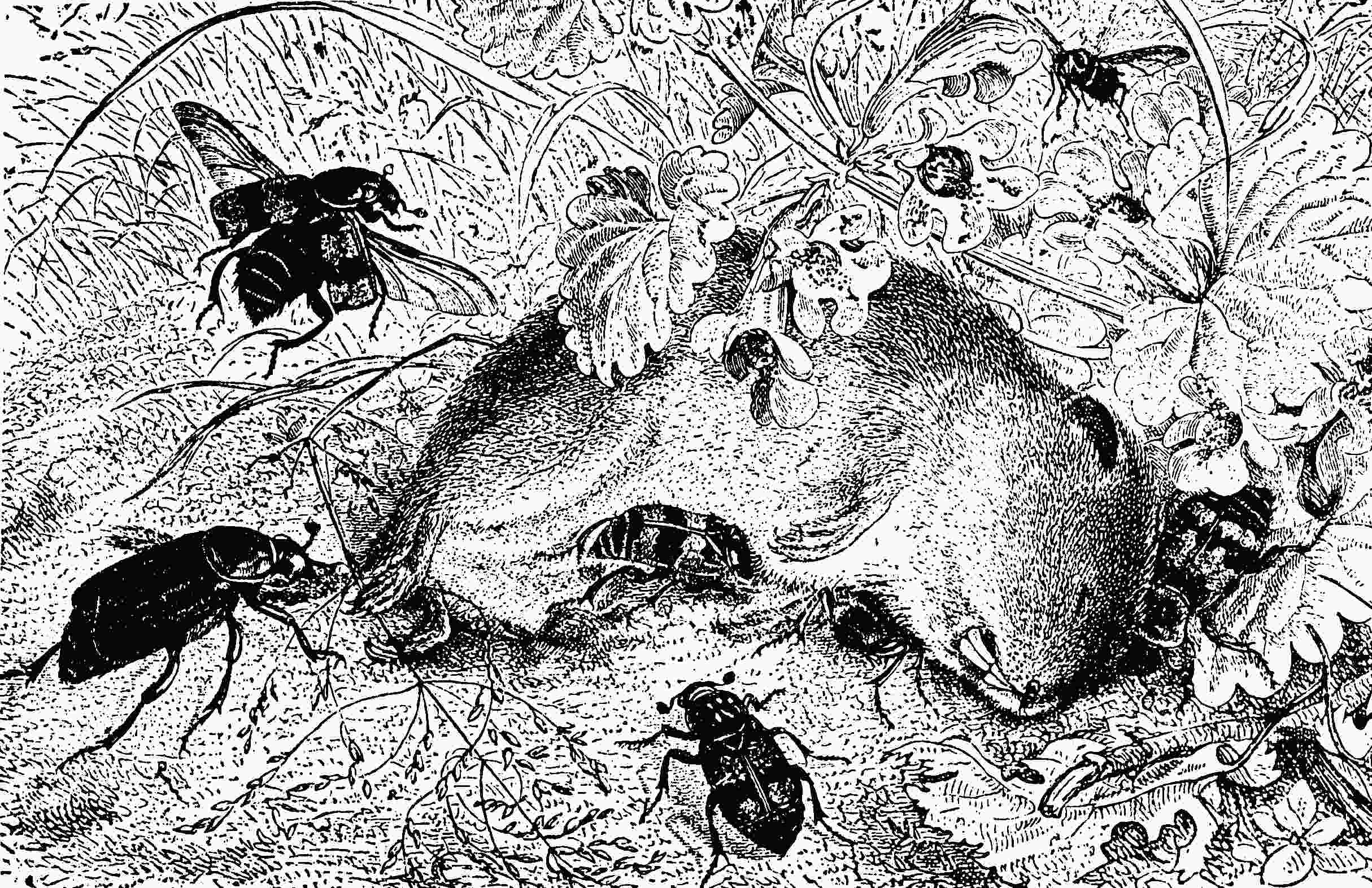

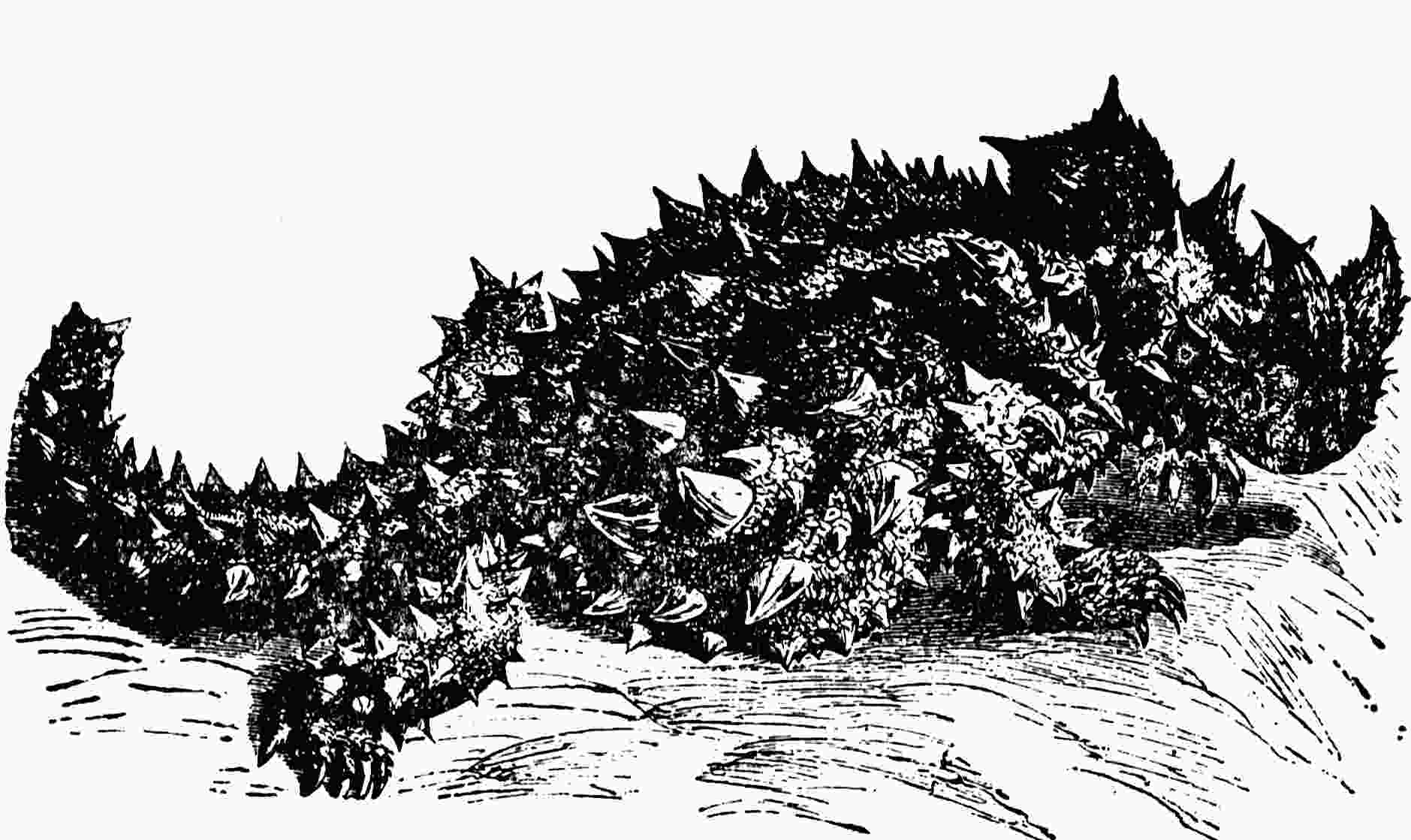

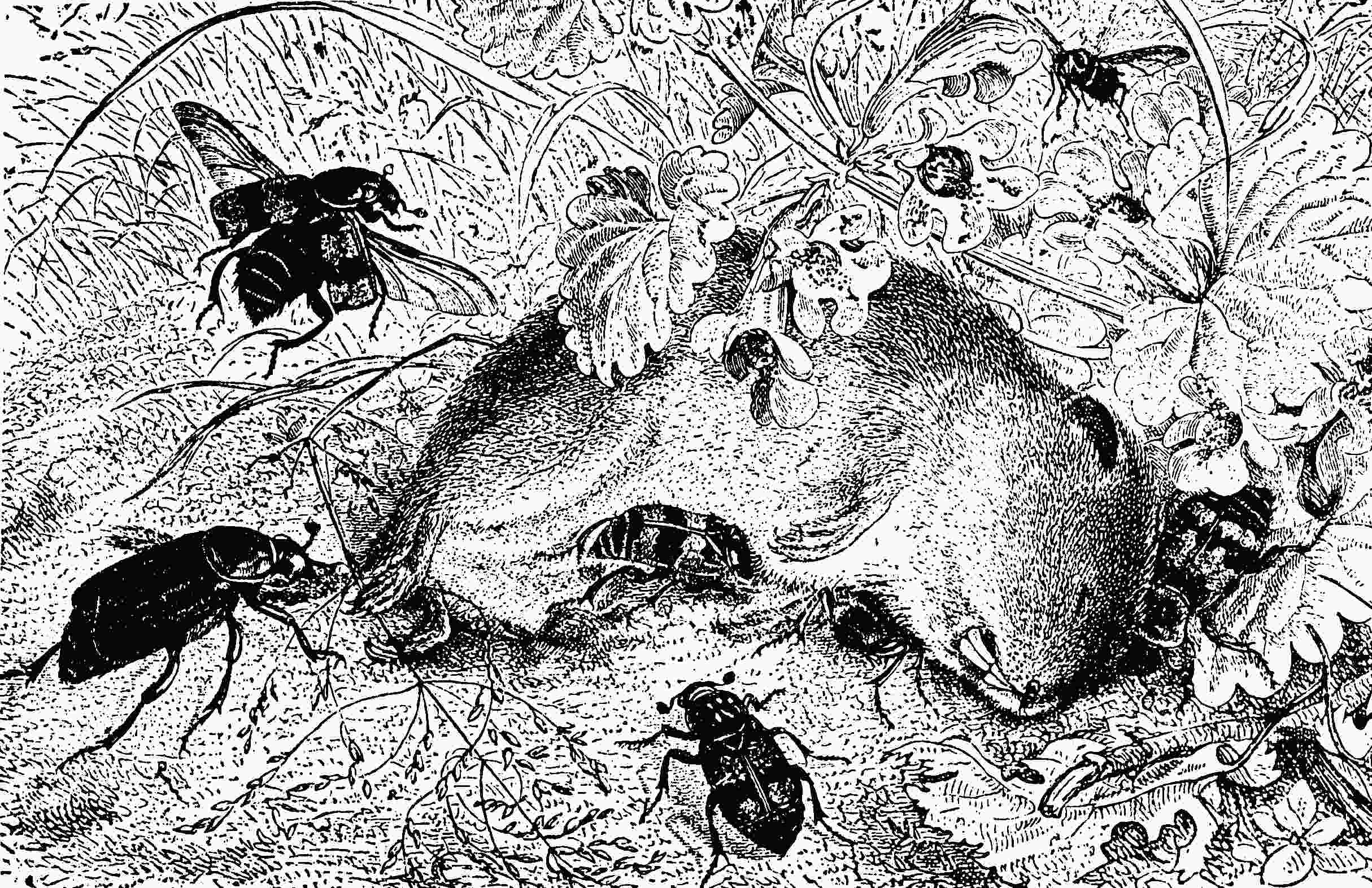

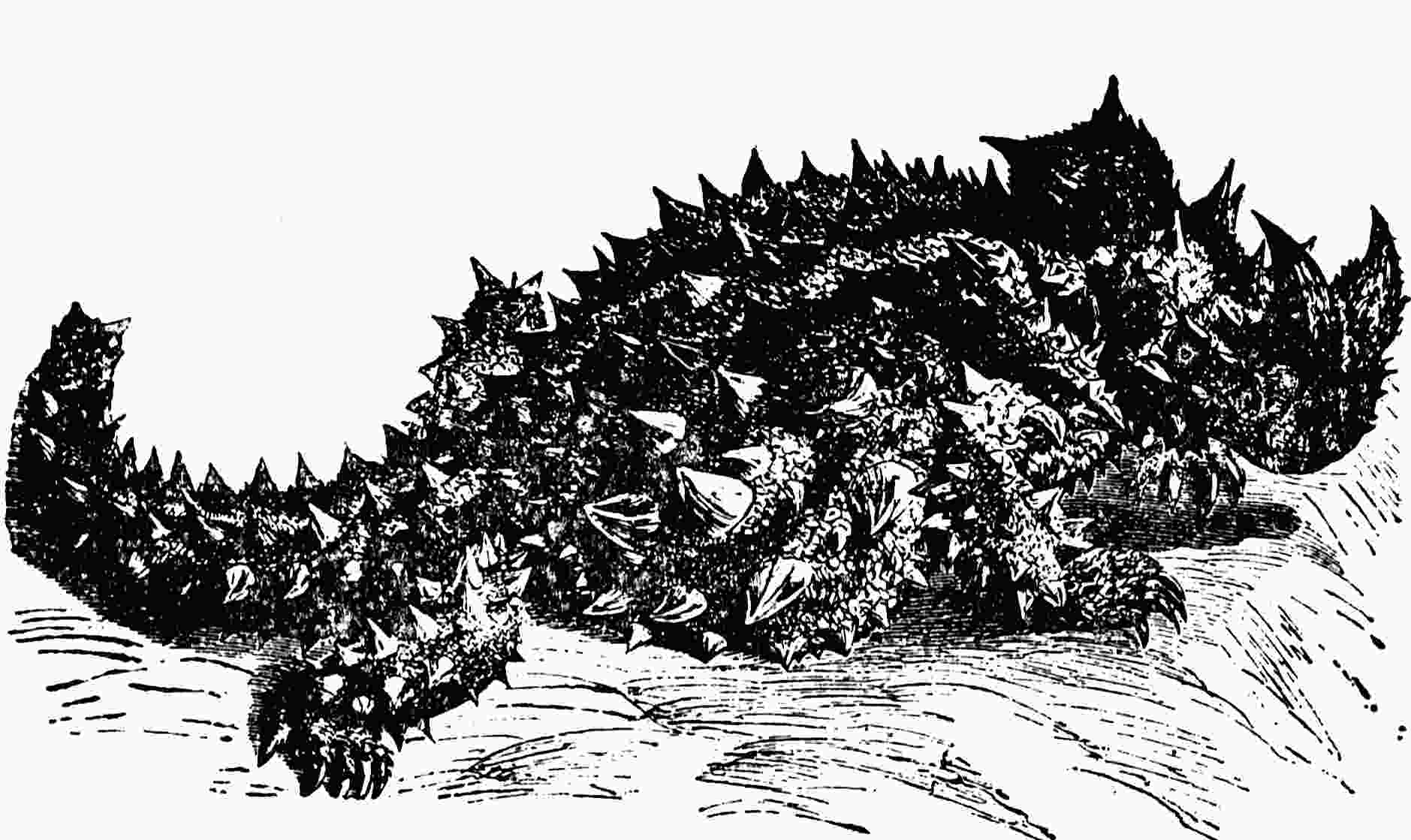

しでむし

昆虫

しでむし

昆虫の中に「しでむし」というのがあるが、これなども

屍体を食うのが

専門で、

鼠や「もぐら」の

屍体でも見つけると、そのところの土を

掘ってしまいに土中に

埋めてしまい、後にこれを食うのである。海岸の岩の上などにたくさんに活発に走りまわっている「ふなむし」も、

好んで

屍体を食うもので、

海浜に打ち上げられた動物の

屍骸はたちまちのうちにこれに食いつくされ、ただ

骨骼のみが

綺麗に後に

残る。

血は動物体の大切なもので、血を

失うては命は

保てぬ。食物が消化せられて

滋養分だけが血の方へ

吸収せられるのであるから、血はほとんど動物体の

精分を集めたものというてよろしい。動物を全部食えば、毛、

爪、

骨などのごとき

不消化物もともに

消化器の内を

通過するが、血にはかような

滓がない。それゆえもし血だけを

吸いとってしまえば、

遺骸は

捨て去っても、あまり

惜しくはない。肉食する動物の中には

実際餌を

捕えると、血だけを

吸うて

残りは

捨てて

顧みず、その肉を食う手間でむしろ第二の

餌を

捕えてその血を

吸おうとする

贅沢なものがある。「いたち」などはその

一例で、

鶏を

捕えて

殺しても、ただ、血を

吸うだけで肉はそのままのこしてある。「くも」が「はえ」を

捕えてもただ血を

吸うて皮を

捨てる。南アメリカの「こうもり」にも

生血を

吸うとて

評判の高いものがある。血を十分に

吸うてしまえば、

吸われた動物は、むろん死ぬにきまっているが、

吸う動物が小さくて、

吸われる動物が大きな場合には、わずかに血の一部分を

吸うだけであるゆえ、

吸われたほうは死ぬにいたらず、

吸うたほうだけが十分に

滋養分を

得る。「のみ」、

蚊、「だに」、「しらみ」などはかような

例で、つねに相手に少しく

迷惑をかけるだけで、これを

殺さずにしばしば生血を

吸うて生活している。

蛭などは毎回やや多くの血を

吸うゆえ、血をとる

療法として昔から医者に用いられた。広く動物界を

見渡すと、

陸上のものにも、

海産のものにも、他の生血を

吸うて生きているものはなおたくさんにある。金魚や

鯉の表面に

吸いつく「ちょう」、

鮫の

皮膚に

付着している「さめじらみ」、そのほか

普通には知られていない

種類がすこぶる多い。しこうして血を

吸うには相手の動物の

皮膚に

傷をつけ、もしくは細かい

孔を

穿つことが

必要であるから、血を

吸う動物にはむろんそれだけの

仕掛けは

備わってある。

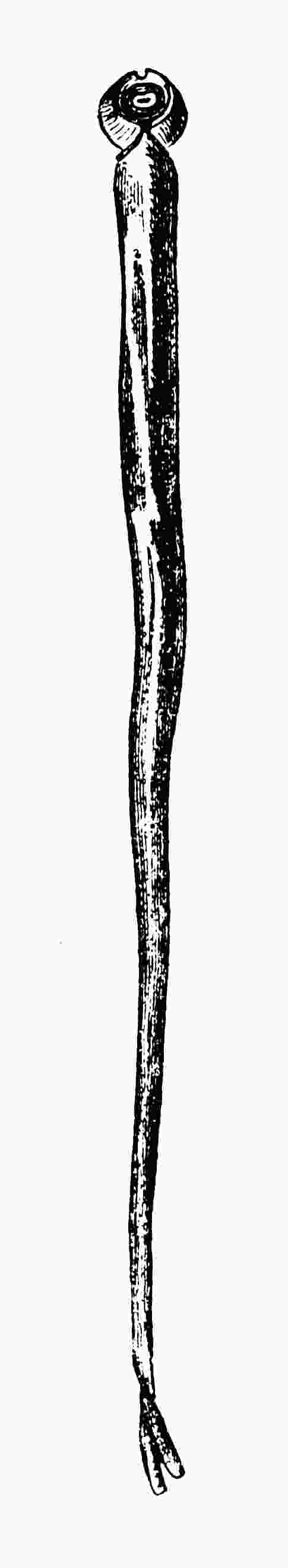

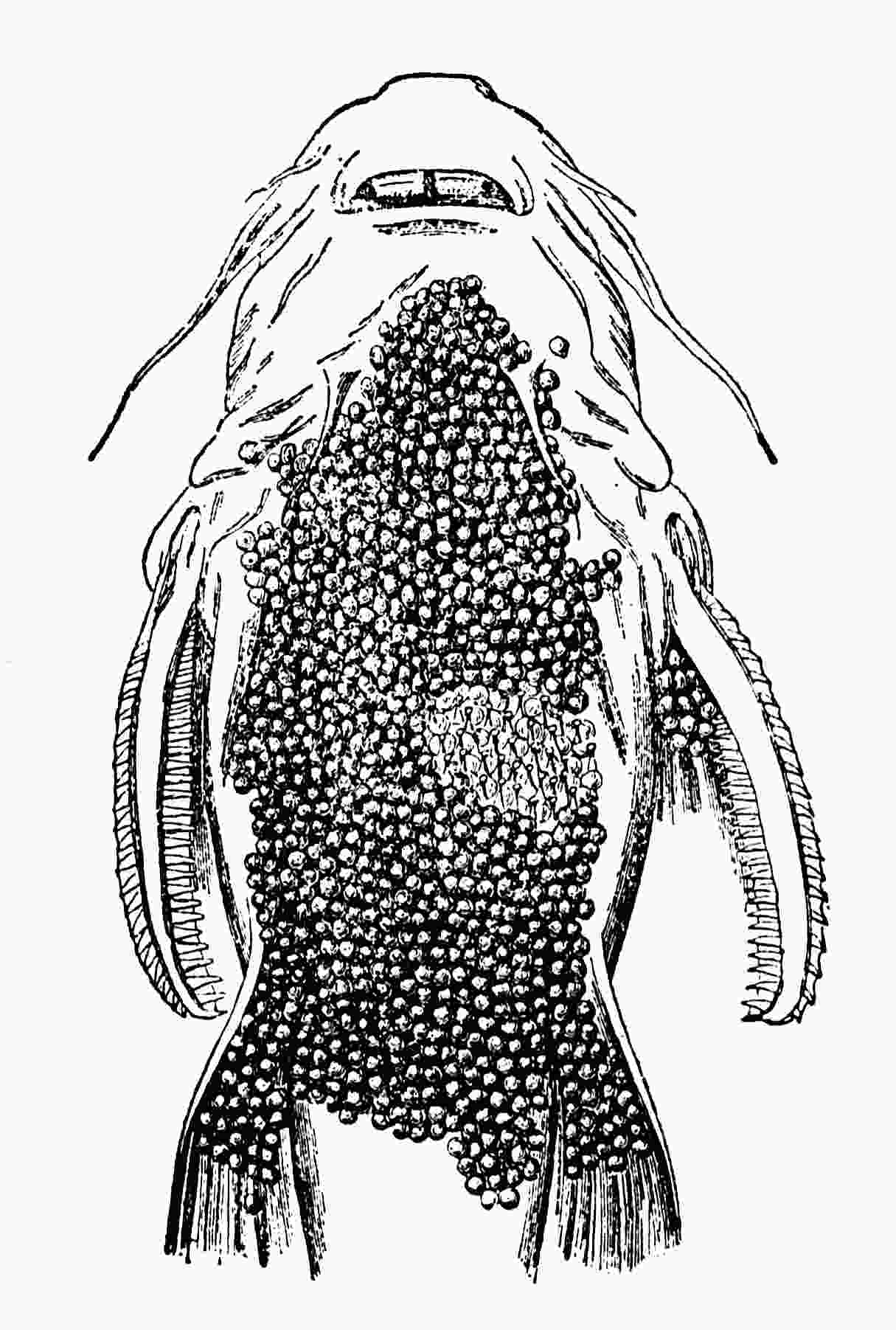

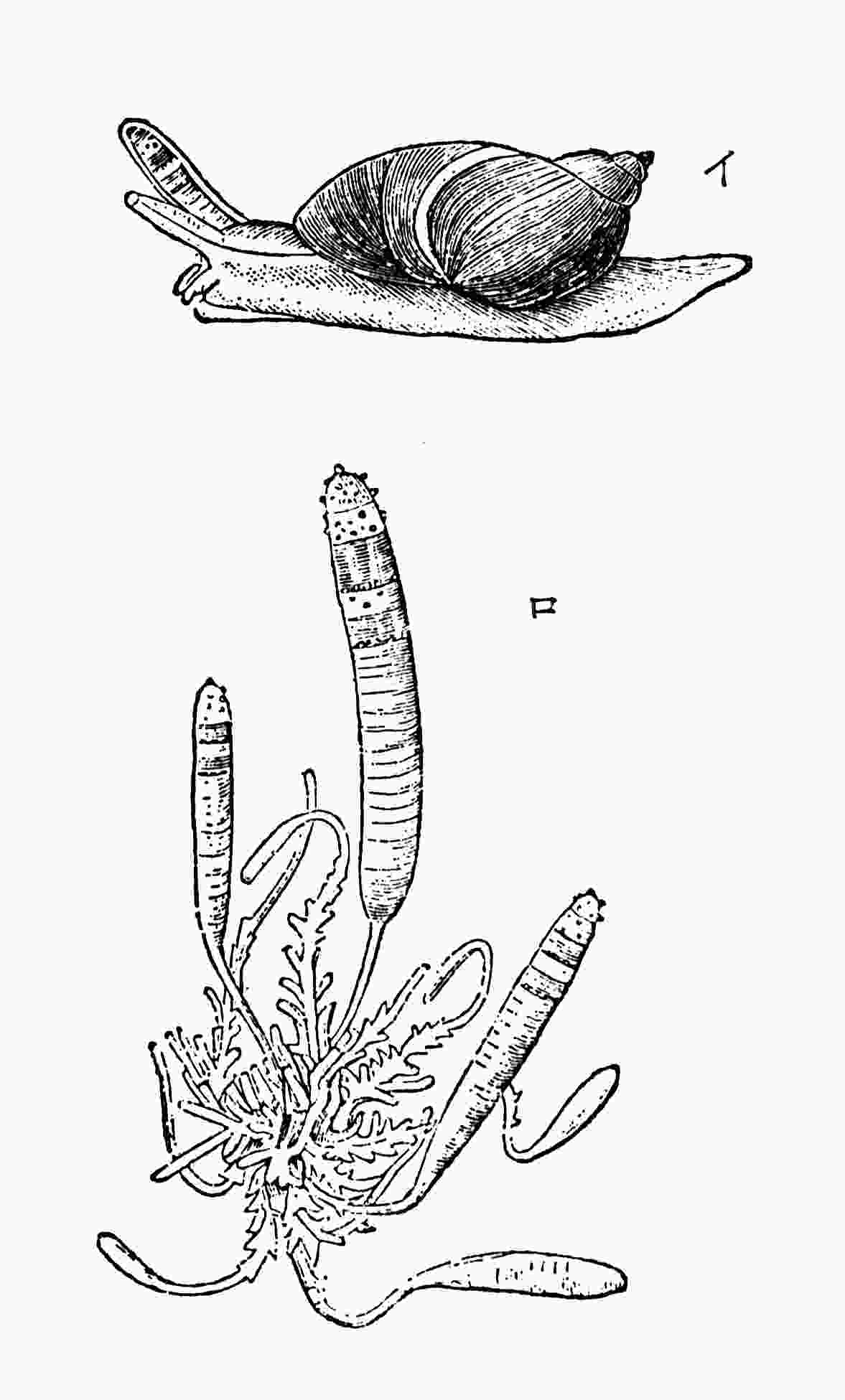

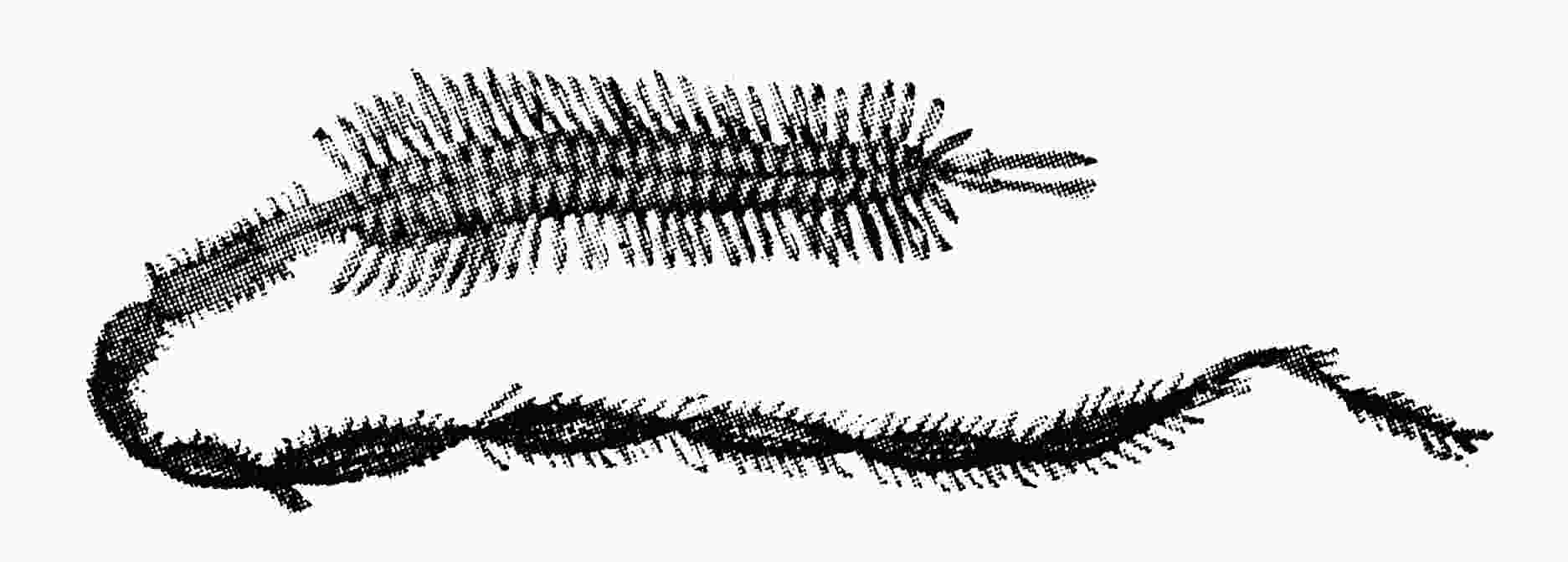

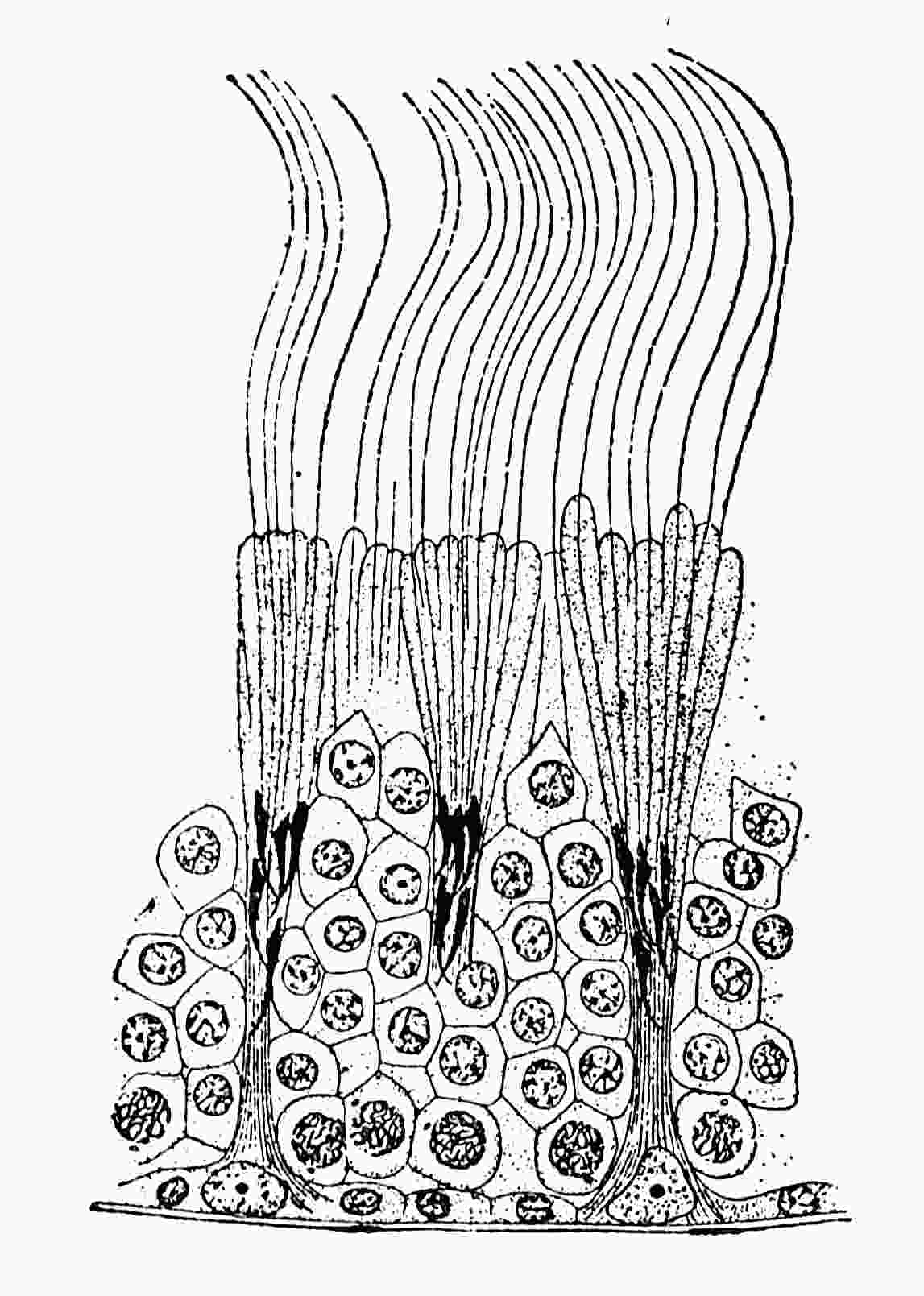

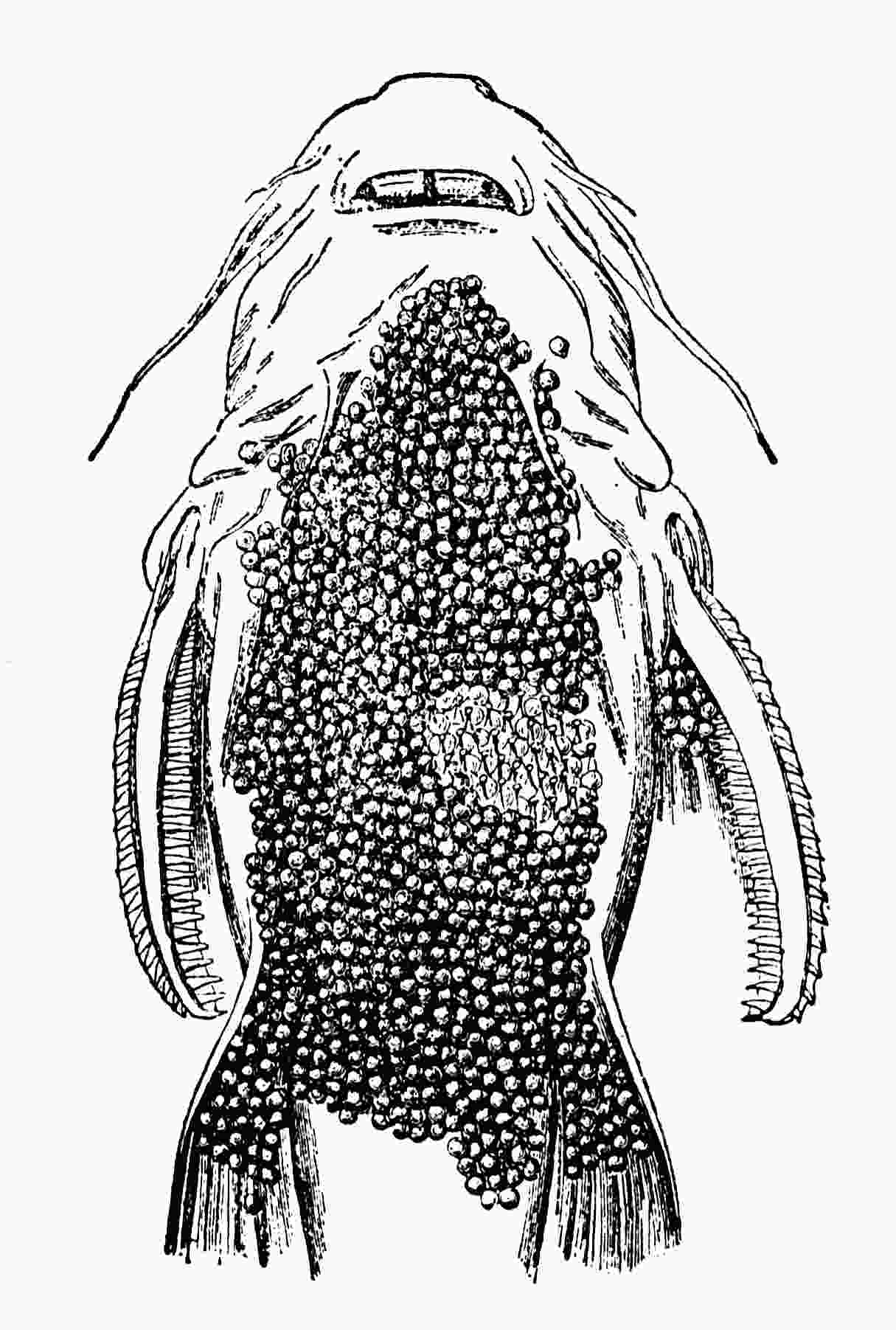

ひるの体の前端

を腹面より切り開きて3個の顎を示す

例えば、医用

蛭には口の中に

三個の小さな

円鋸状の

顎があり、これを用いて人の

皮膚に

傷をつける。それゆえ

蛭に

吸われた

跡を

虫眼鏡で見ると、あたかも三つ目

錐で

突いたごとき形の切れ目がある。

貝類や

魚類の血を

吸う

蛭には口の中に細長い

管があり、これを口から

延ばし出して、相手の

皮膚に

差し入れる。

蚊の口は細い

針をたばねたごとく、「のみ」、「なんきんむし」の口は医者の用いる

注射針のごとくで、いずれも

尖端を

皮膚に

差し

込み、

咽喉の

筋肉をポンプのごとくに

働かせて

血液を

吸い

込む。

南京虫

南京虫

南京虫の口

南京虫の口

「しらみ」、「だに」などの口の

構造もほぼ同様である。かような口の

構造は血を

吸うには

至極妙であるが、その代わりほかの食物を食うには全く

適せぬ。およそ何事によらず全く

専門的に

発達してしまうと、それ

以外にはいっこう役に立たぬようになるが、動物の口の

構造なども

或る

一種の食い方だけに

都合のよいように十分

発達すると、すべてほかの食い方にはとうてい間に合わなくなる。それゆえ、血を

吸うて生きている動物は、血を

吸う相手のない時は、たとい

眼の前にほかの食物がどれほどあっても食うことができぬのがつねであり、したがって一度血を

吸う機会に

遇うた時に

腹いっぱいに血を

吸い

込んでおく

必要がある。血を

吸うた

蚊をたたき

殺すと、身体の大きさに

似合わぬほどの

多量の血の出ることは人の知るとおりであるが、

蛭類のごときも、身体の

構造はあたかも血をいれるための

嚢のごとくで、頭から

尻までがほとんど全部

胃嚢であると言える。

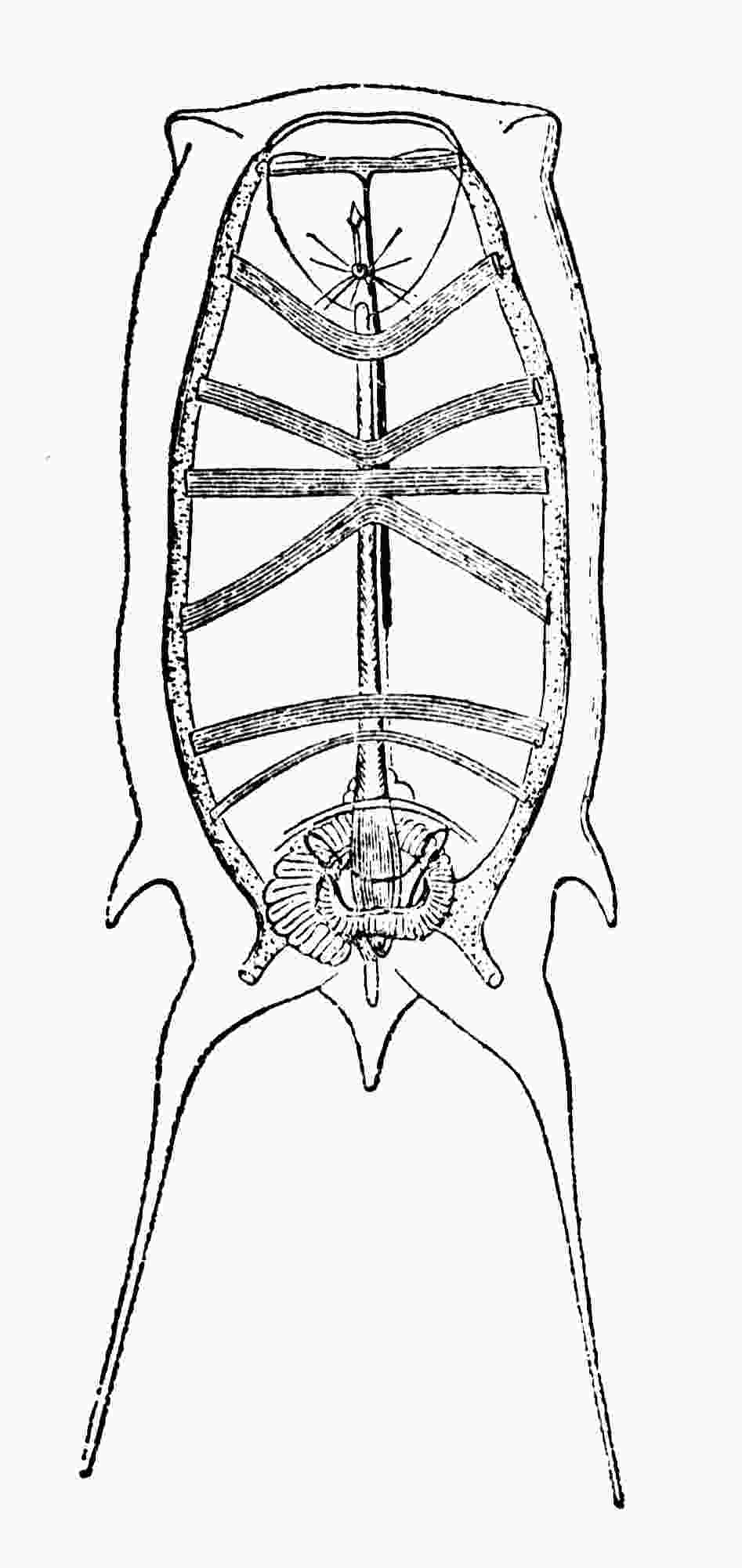

ひるの解剖図

胃の全身に満ちたるを示す

身体がかくのごとくであるのみならず、

性質もこれに

伴うて血を

吸い

初めると、

腹いっぱいに

吸いためるまではけっして口を

離さぬ。ヨーロッパ

産の医用

蛭は日本

産のものよりははるかに大きくておよそ五倍も多く血を

吸うが、医者がこれを用いる時には

尻のほうを切っておく。かくすると

吸い入れた血は

尻の切れ口から

[#「口から」は底本では「から口」]体外へ流れ出るゆえ、いつまでたっても

腹いっぱいにならず、

蛭はいつまででも血を

吸うている。

動物の中には植物の

液汁を

吸うて生活するものがあるが、植物の

液汁はやはり

滋養分を体内に

循環させるもので、あたかも動物の

血液に相当する。それゆえ、これを

吸う動物の口の

構造は血を

吸う動物と同じようで、細長い

管状になっているものが多い。

ありまき

ありまき

「ばら」や

菊の

若芽に集まる「ありまき」、

稲田に

大害を

与える「うんか」の

類はその

例であるが、かような

昆虫の

種類はすこぶる多くて、

陸上の植物には虫に

液汁を

吸われぬものがほとんど

一種もないくらいである。植物は

季節に

応じて

盛んに

繁茂しかつ、

固定して動かぬものゆえ、その

液汁を

吸う虫は実に十分な

滋養分を

控え、あたかも

無尽蔵の

食料を

貯えたごとくで生活は

極めて

安楽らしく見えるが、これまたけっしてさようなわけでない。

何故というに、

滋養分が十分にあれば

繁殖も

盛んになるのが動物のつねで、「ありまき」でも「うんか」でも、たちまちのうちに

非常に

殖えるが、数が多くなると生活が直ちに

困難になる。

一匹ずつでは植物にいちじるしい

害を

与えぬ小虫でも、多数になれば

液汁を

吸われる植物は

枯れてしまうが、植物が

枯れれば

液汁の

供給が

絶えるから

昆虫も

生存ができなくなる。またかような

昆虫が

殖えれば、これを

餌としている動物も同じく

殖えて、ややもすればこれを食い

尽くそうとする

傾きが生ずる。なおその他にも

種々のことが生ずるために、植物の

液汁は

無尽蔵のごとくに見えながら、これを

吸う虫はけっして

無限に

繁殖し

跋扈することを

許されぬ。

血液は全部

滋養分よりなるゆえ、これを

吸う動物は一回

腹を

満たせば長く

飢えを

忍ぶことができるが、これと正反対に

極めて

少量の

滋養分より

含まぬ

粗末な食物を、

昼夜休まず食い

続けることによって生命をつないでいる動物もある。

「みみず」のごときはその

一例でつねに土を食うているが、土の中には

腐敗した草の根など

僅少の

滋養分を

含んでいるだけで、その大部分は、

不消化物として、

単に「みみず」の

腸胃を

通過するにすぎぬ。血を

吸う動物を、

仮に

戦争の

際などに一度に大金をもうけるものにたとえれば、「みみず」のごときは真の

薄利多売

主義の商人のごとくで、口から入れて

尻へ出す食物の

量は実に

莫大であるが、その中から

濾しとって、自身の

血液のほうへ

吸収する

滋養分ははなはだ少ない。されば「みみず」は生命を

保つに足りるだけの

滋養分を

得るためには、

絶えず土を食い

続けておらねばならぬ。「みみず」は地中に

隠れているので人の目に

触れぬが、ところによってはずいぶん多数に

棲息していて、それが

一匹ごとに

絶えず土を食うては

糞を地面に出すゆえ、「みみず」の

腸胃を通り

抜けて地中から地面に

移される土の

量は、年に

積もれば実に

夥しいことである。

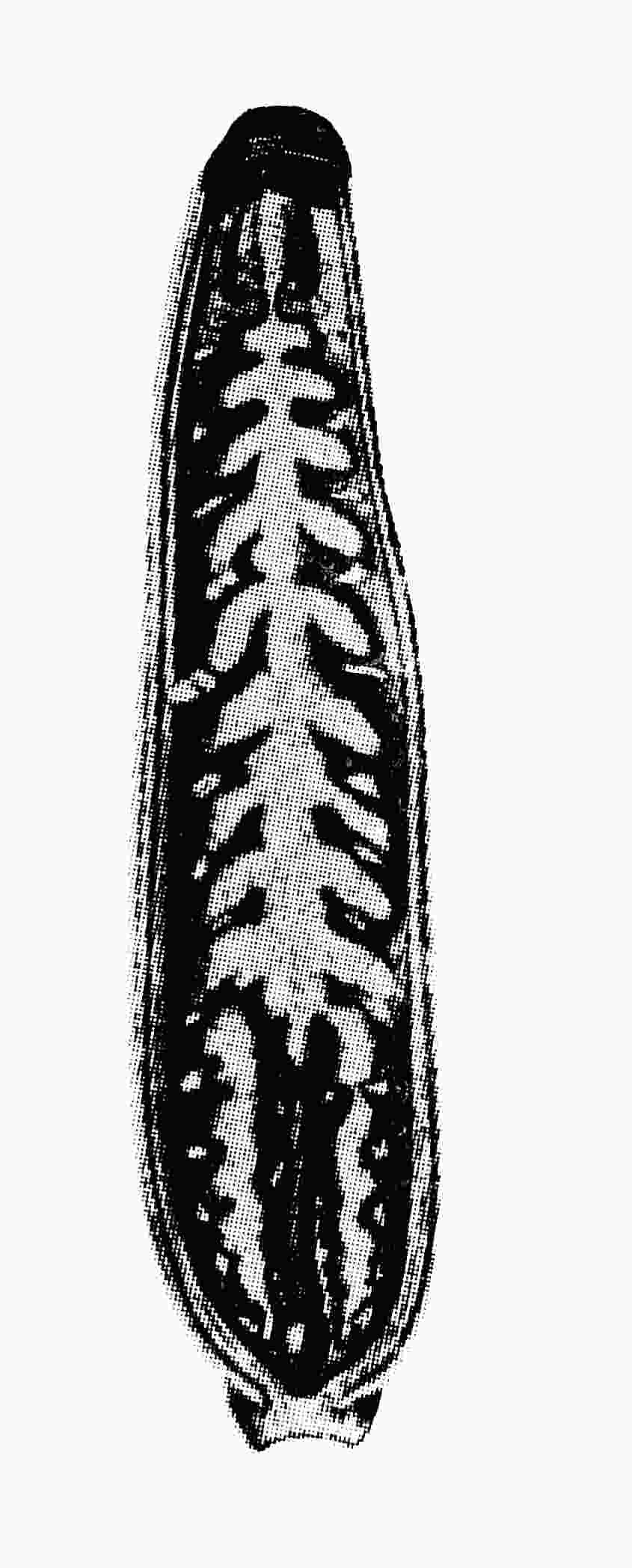

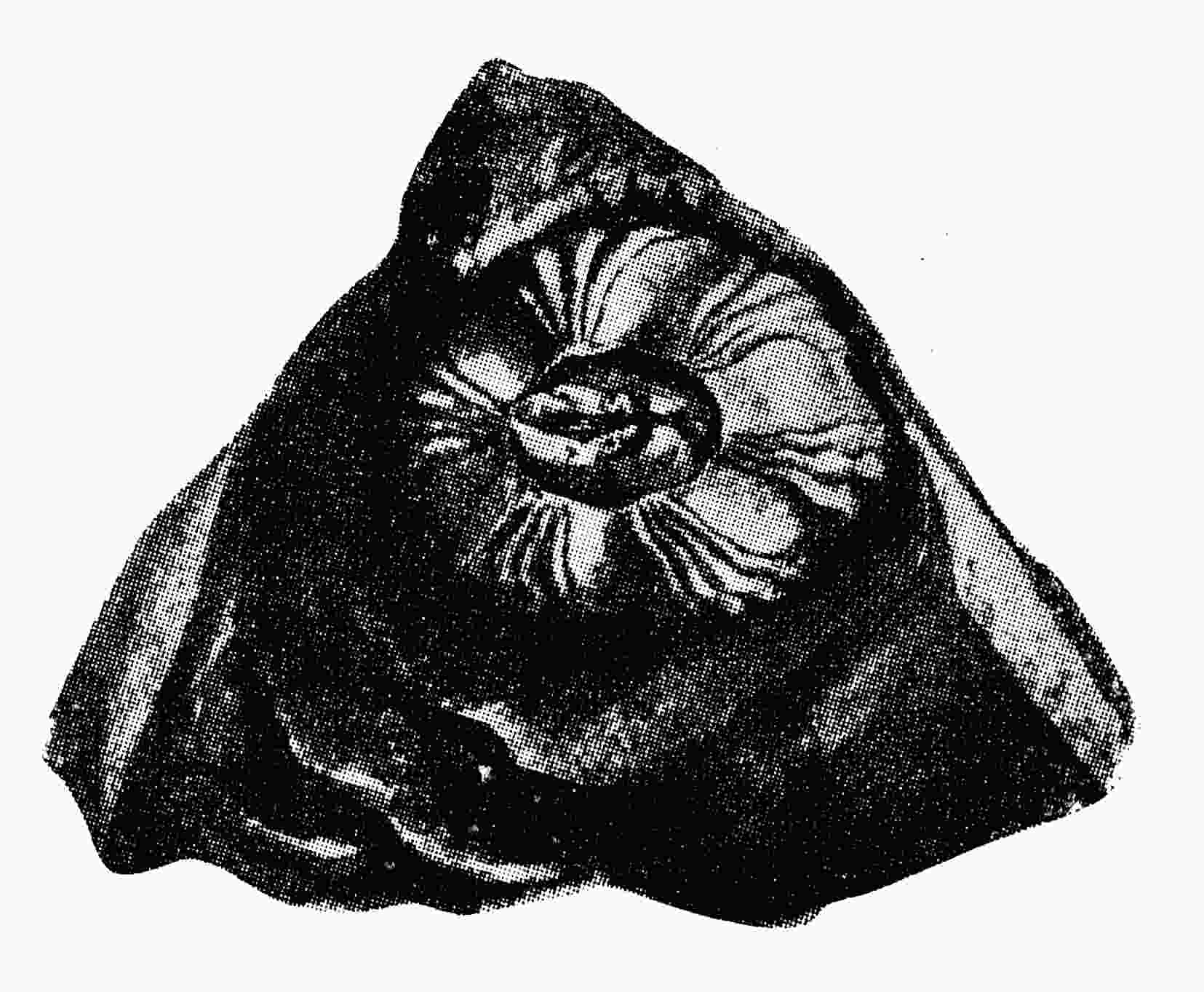

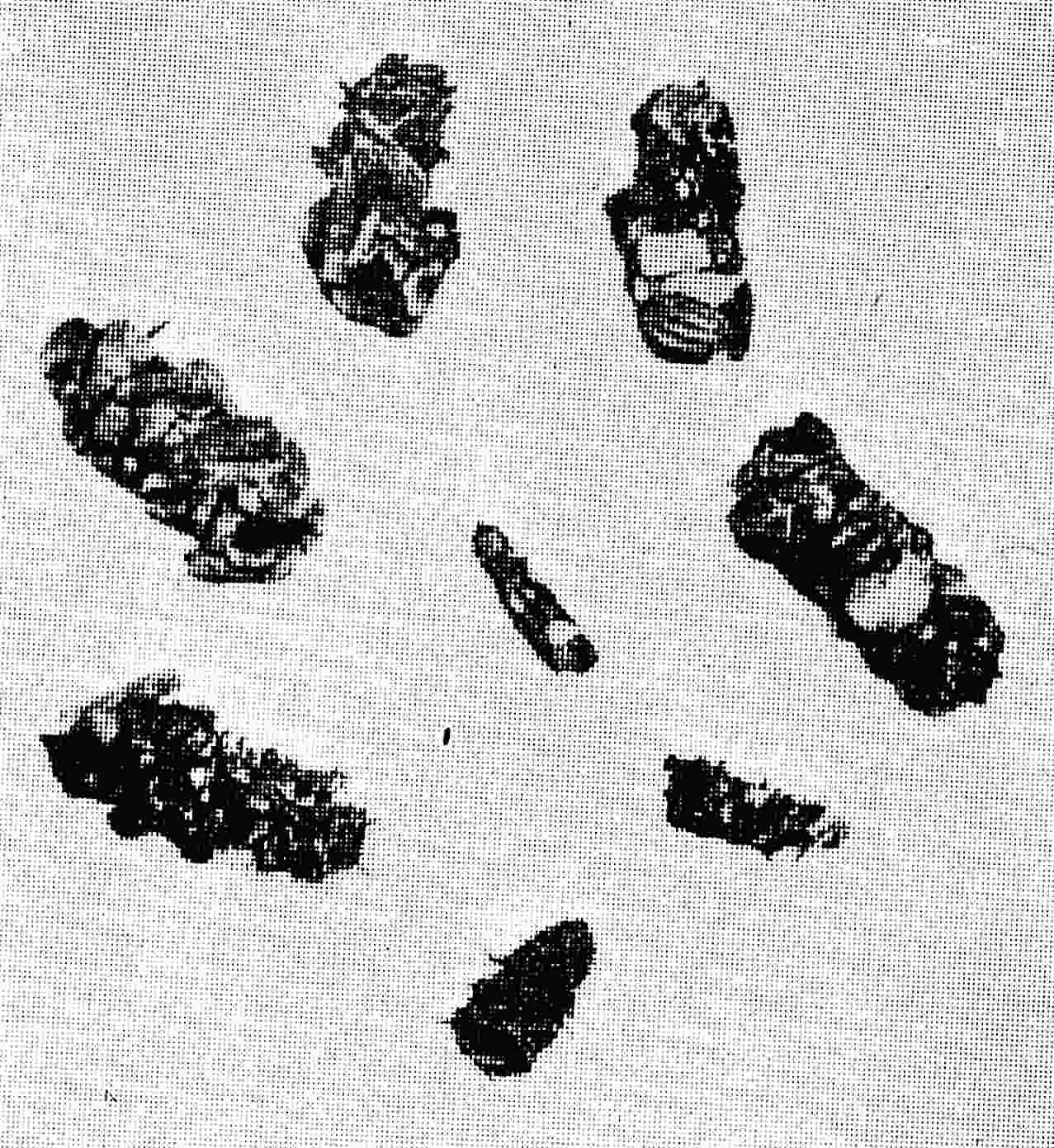

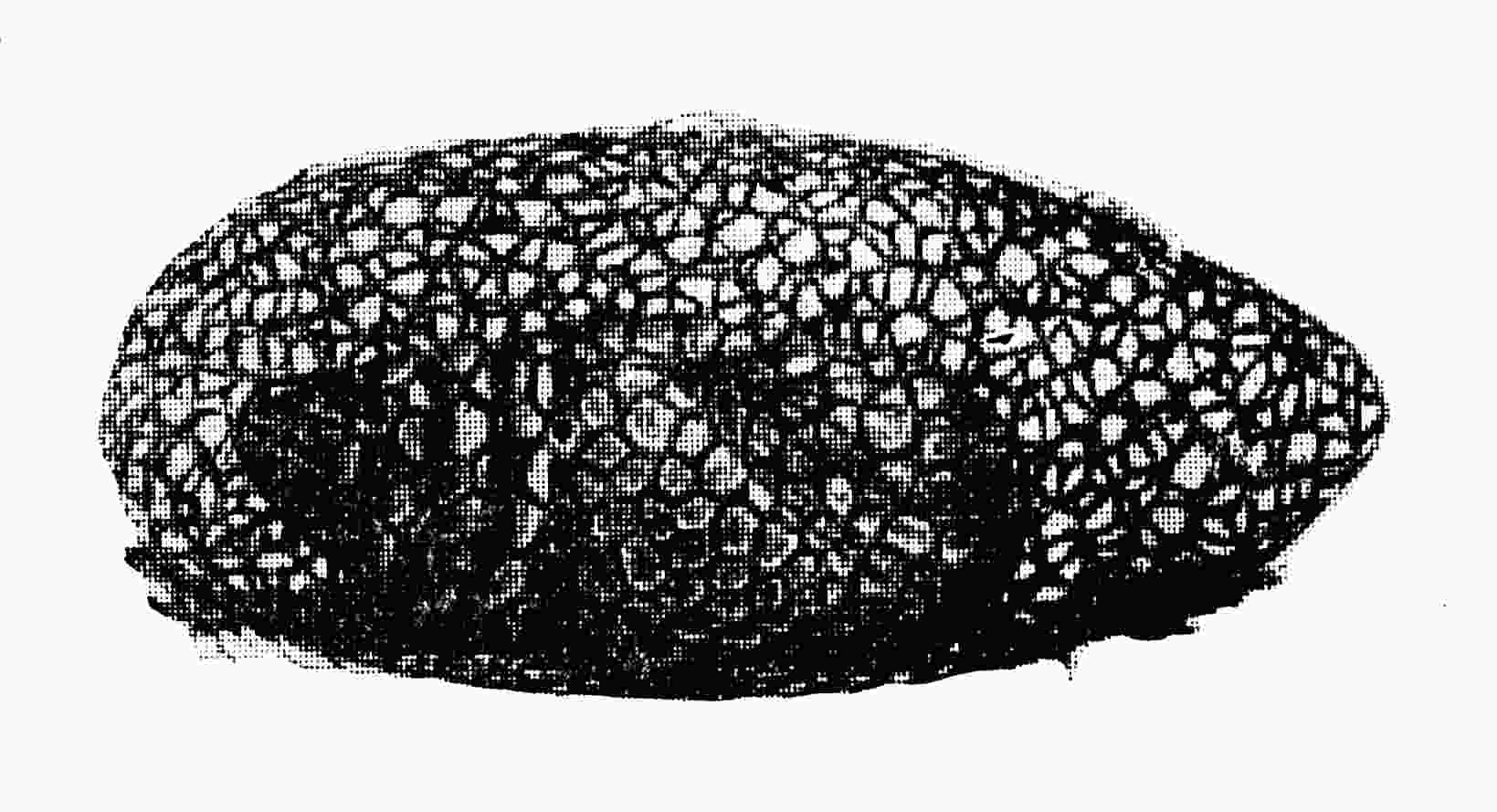

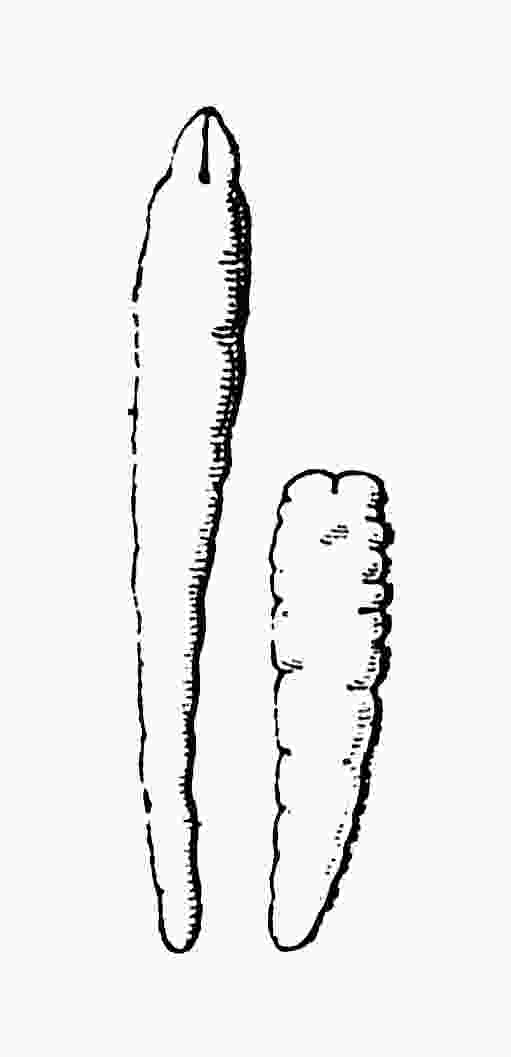

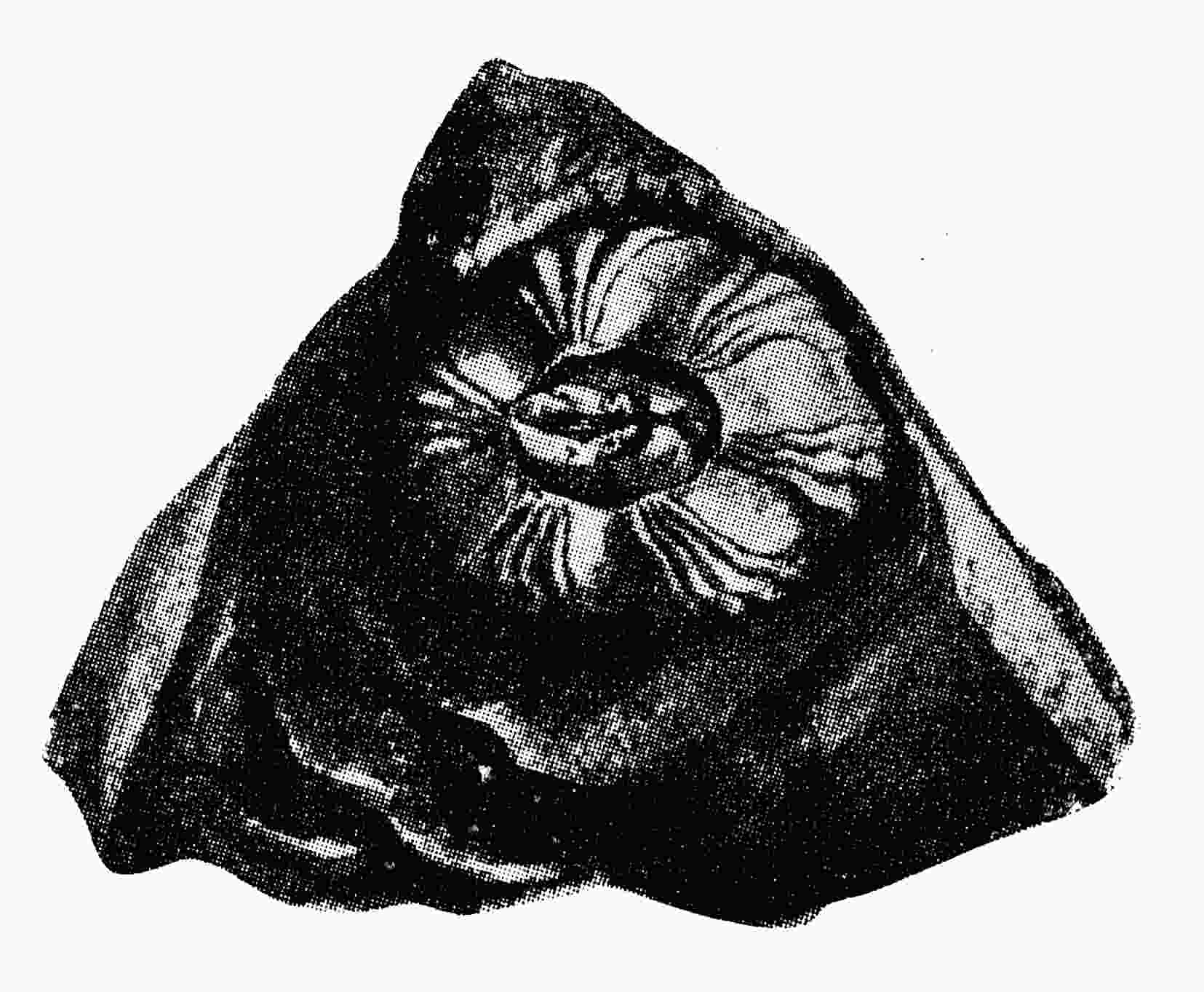

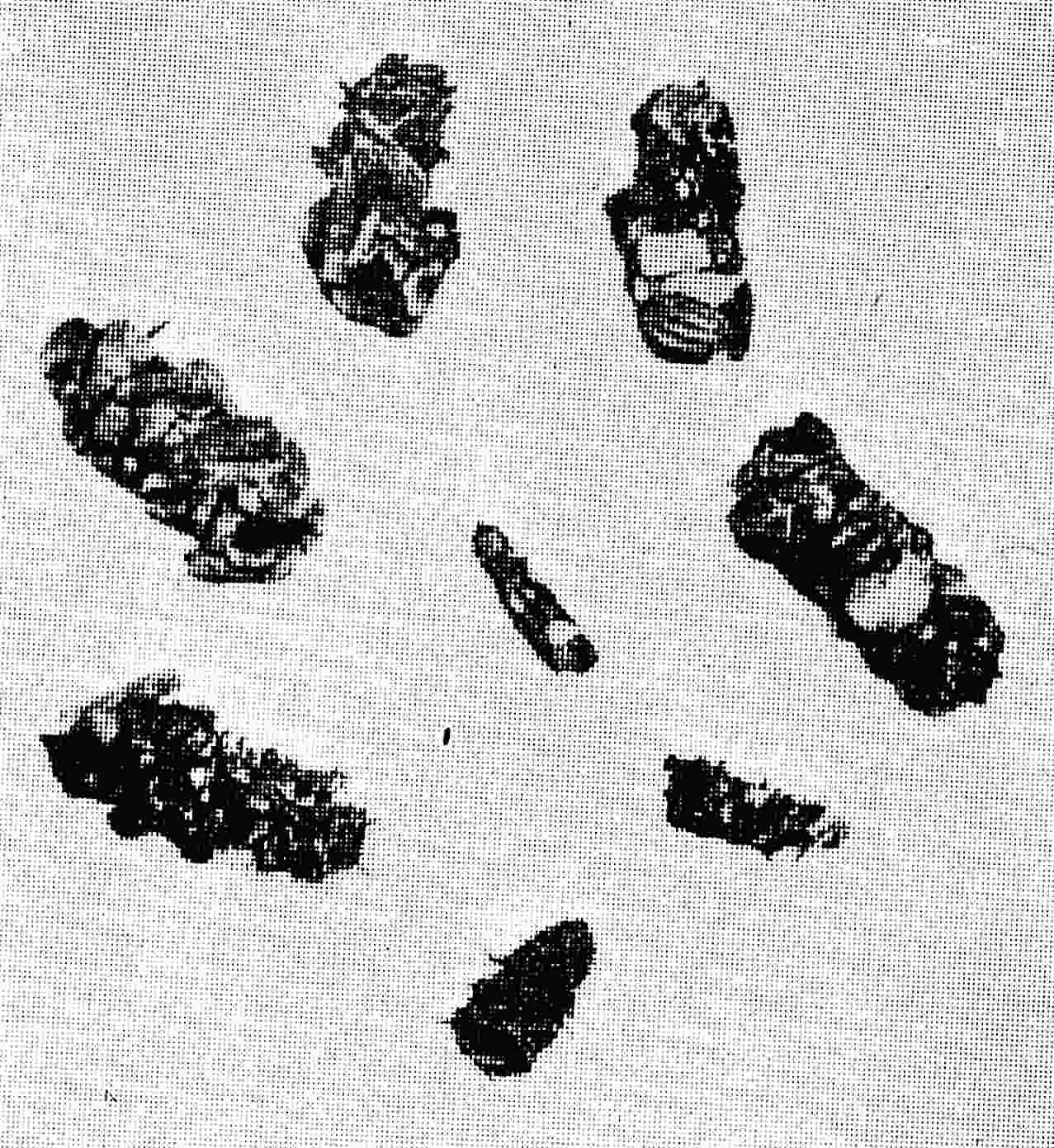

みみずの糞

熱帯

みみずの糞

熱帯地方の大形の「みみず」では、

一匹が一度に地面に

排出する

糞塊でもここの図に

示したごとくになかなか大きい。

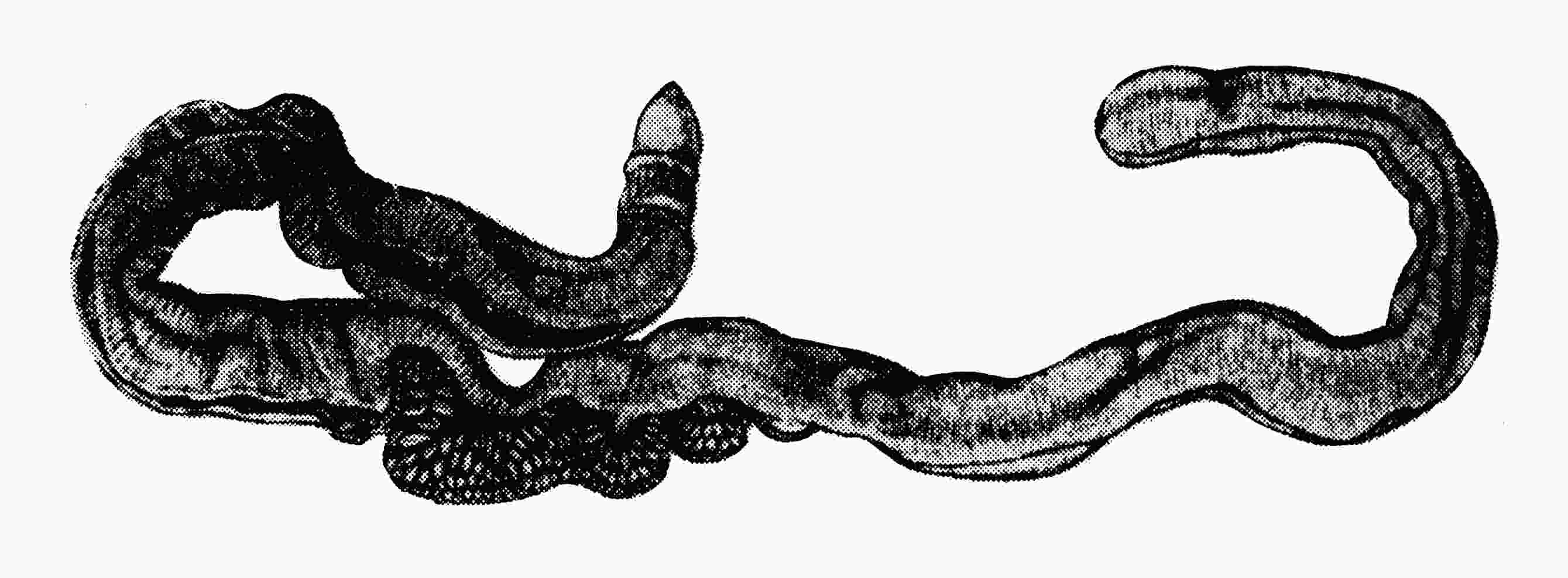

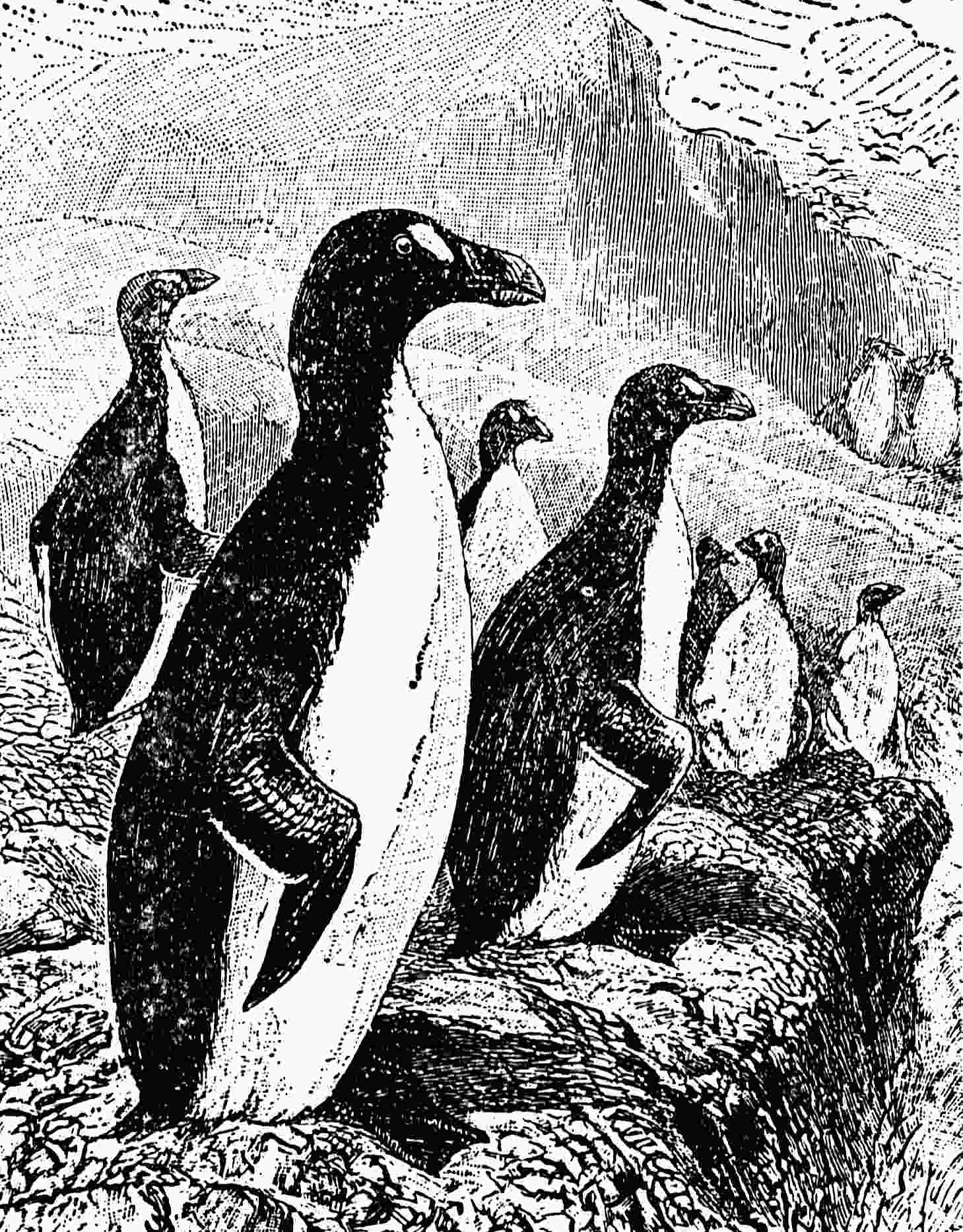

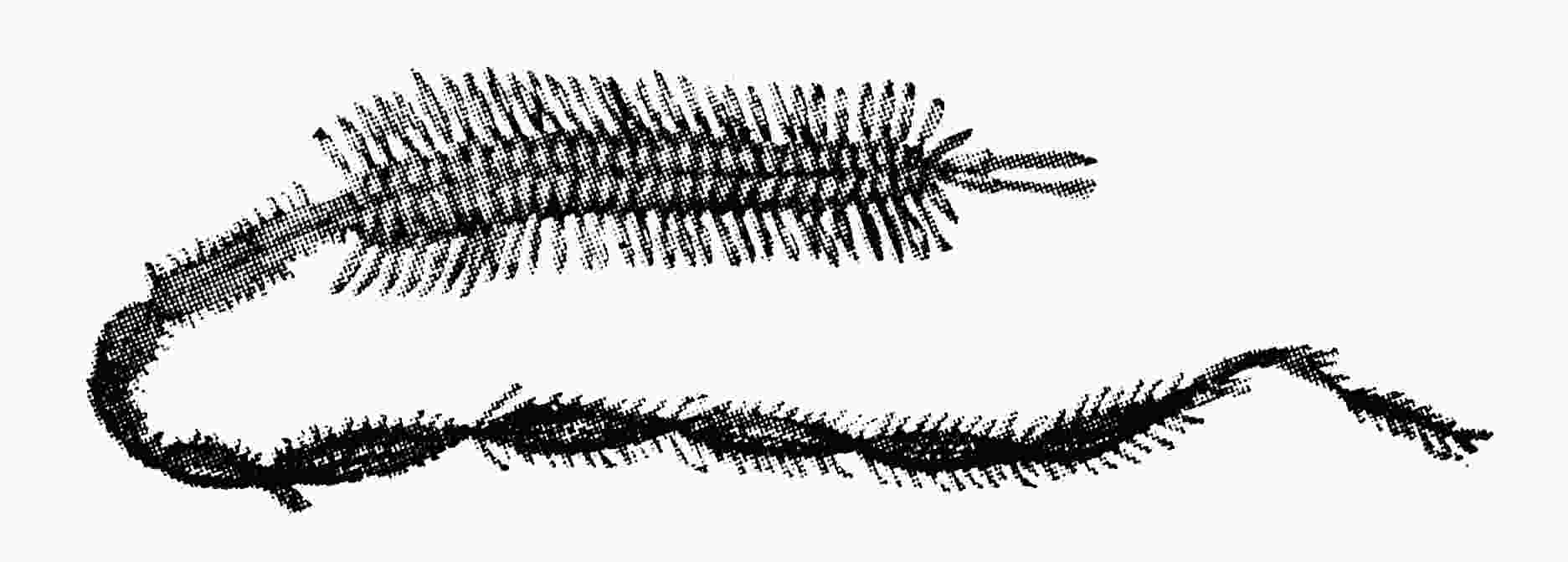

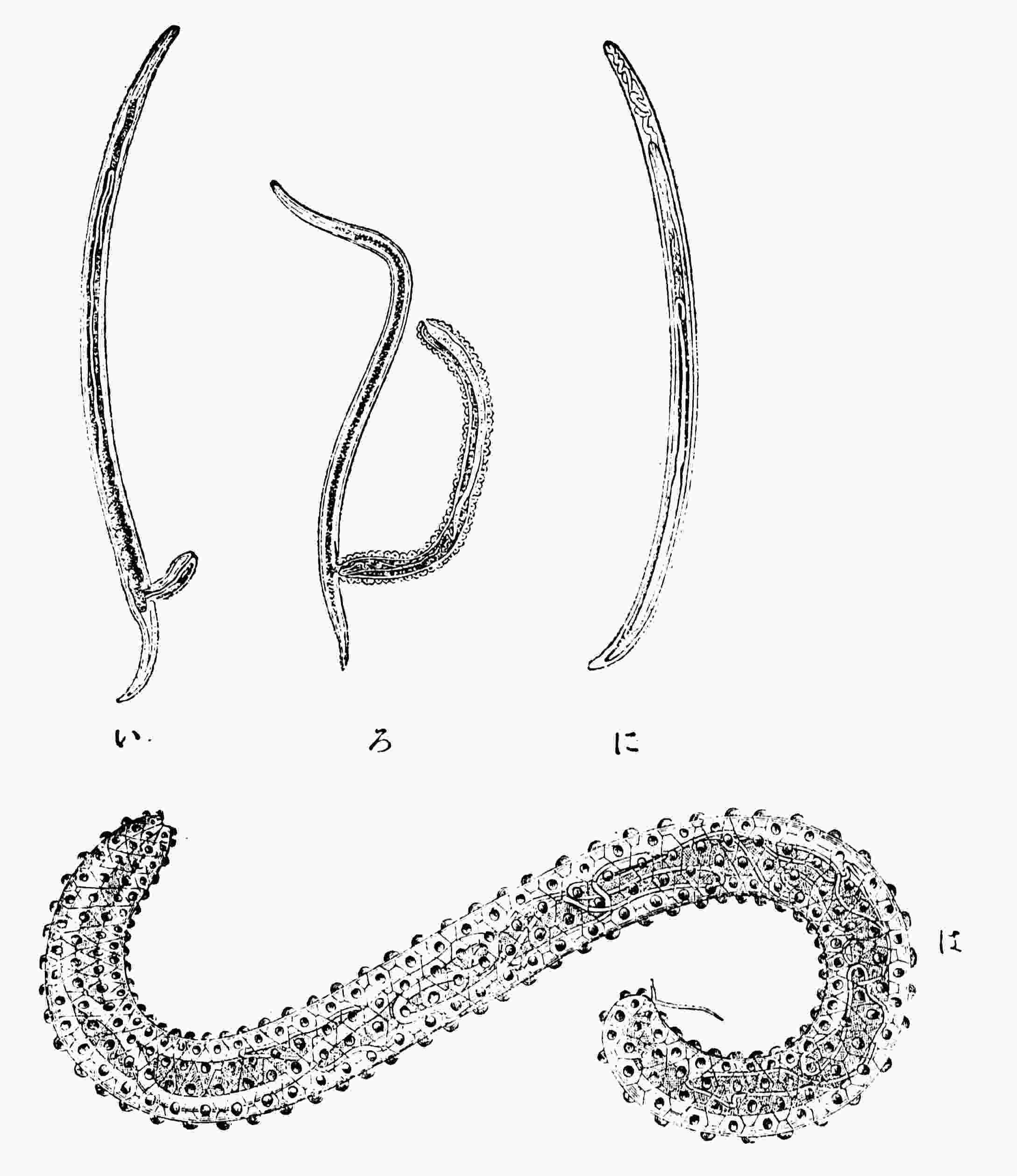

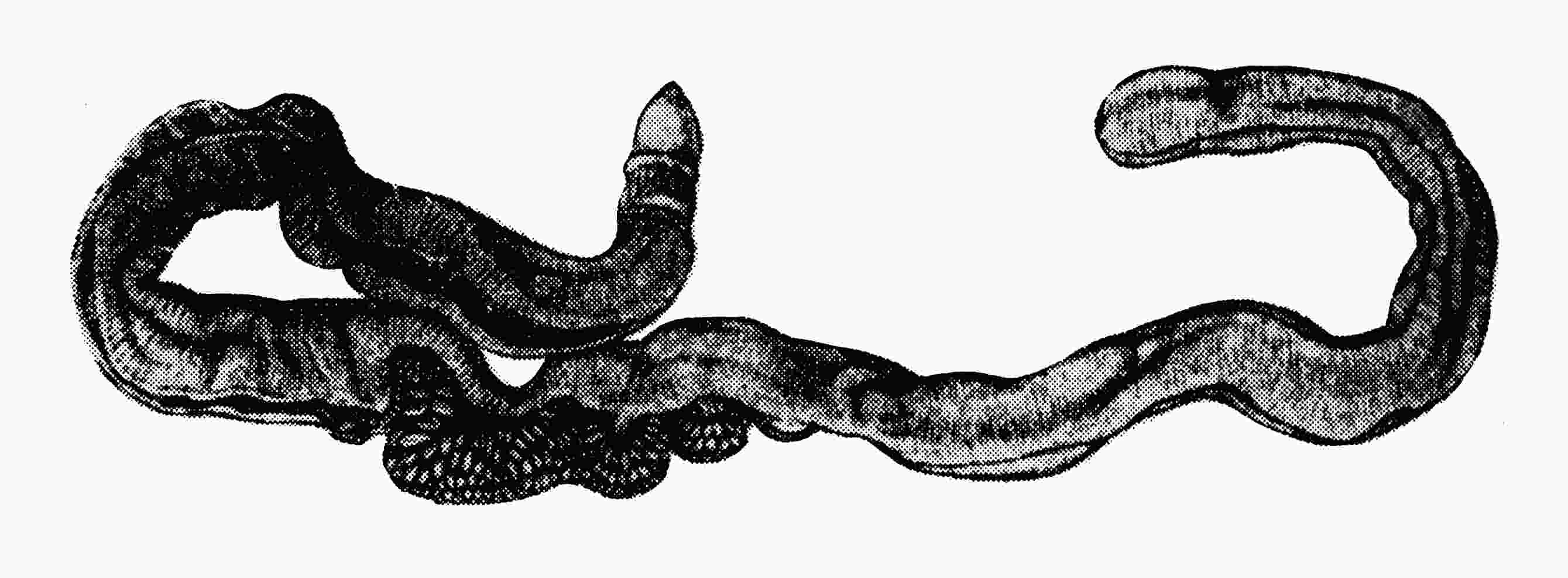

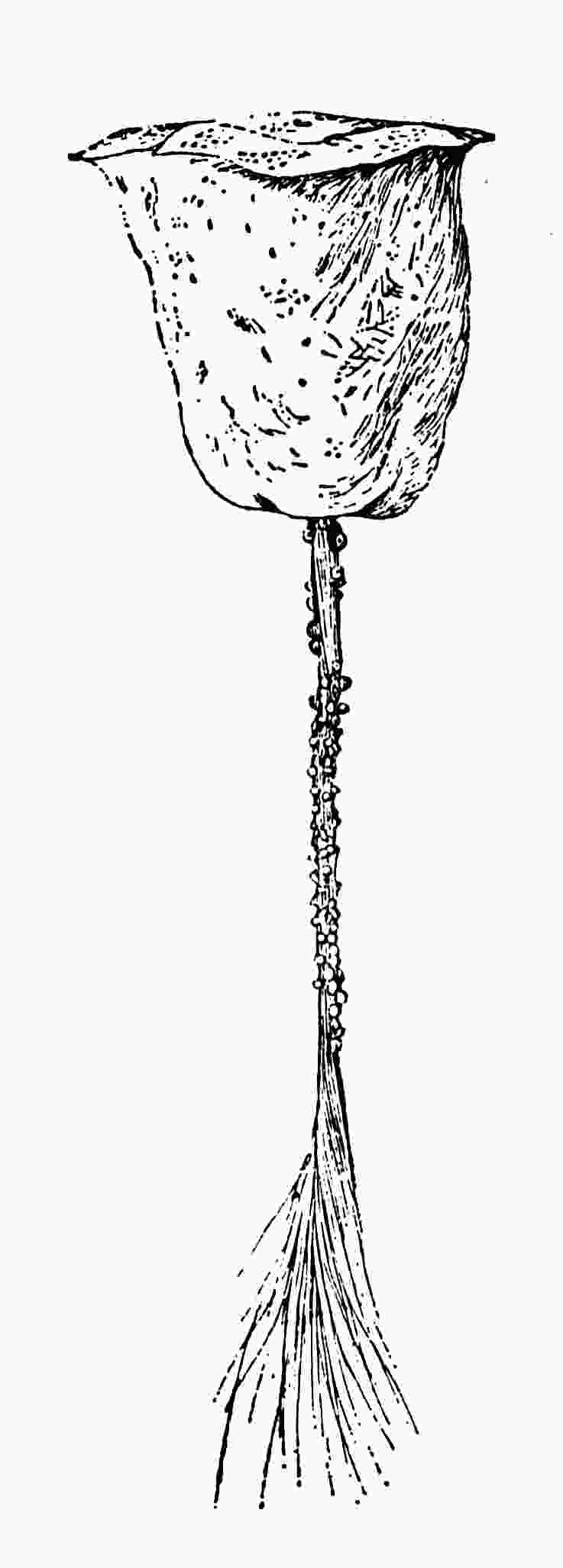

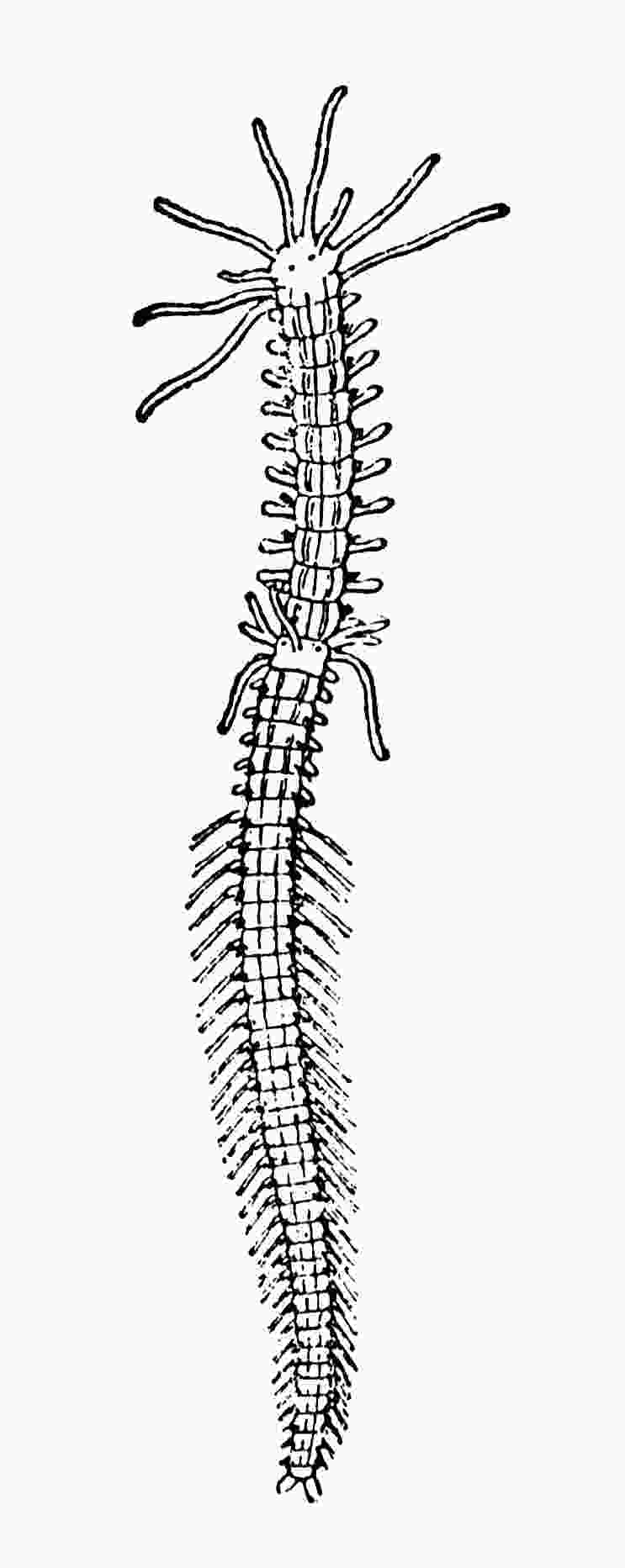

ぎぼしむし

浅

ぎぼしむし

浅い

海底の

砂の中には「ぎぼしむし」と

称する細長い

紐のような形の動物がいるが、これなども全くみみずと同様な生活をしている。全身黄色ですこぶる

柔らかく、手につまんでぶら下げようとすると、

腸胃の中の

砂の重みで身体が

幾つかに切れてしまう。いちじるしくヨードフォルムの

香のすることはだれも気のつく点である。

普通のもので長さが二三

尺(注:60~90cm)、大きなものになると五

尺(注:1.5m)

以上もあるが、

前端には

伸縮自在な「ぎぼし」

状の頭があり、これを用いて

砂を

掘り、

絶えず

砂を食いながら

砂の中をしずかに

匍匐しているから、この虫の身体を

通過する

砂の

量はすこぶる多い。時々体の

後端を

砂の表面のところまで出して

腸の内にある

砂を

排出するが、

砂は

粘液のためにやや

棒状に

固まって出て来る。しこうしてかような

砂の

棒ははなはだ長くて後からおいおい出て来るゆえ、

次第にうねうねと曲がってあたかも太い

饂飩のごとくに

砂の表面にたまるが、波の動くために直ちに

壊れてわからなくなる。しかし春の

大潮などに

浅瀬のかわいたところへ行って見ると、「ぎぼしむし」の

糞は

砂の

饂飩のごとくにかしこにもここにもうずたかくたまっている。

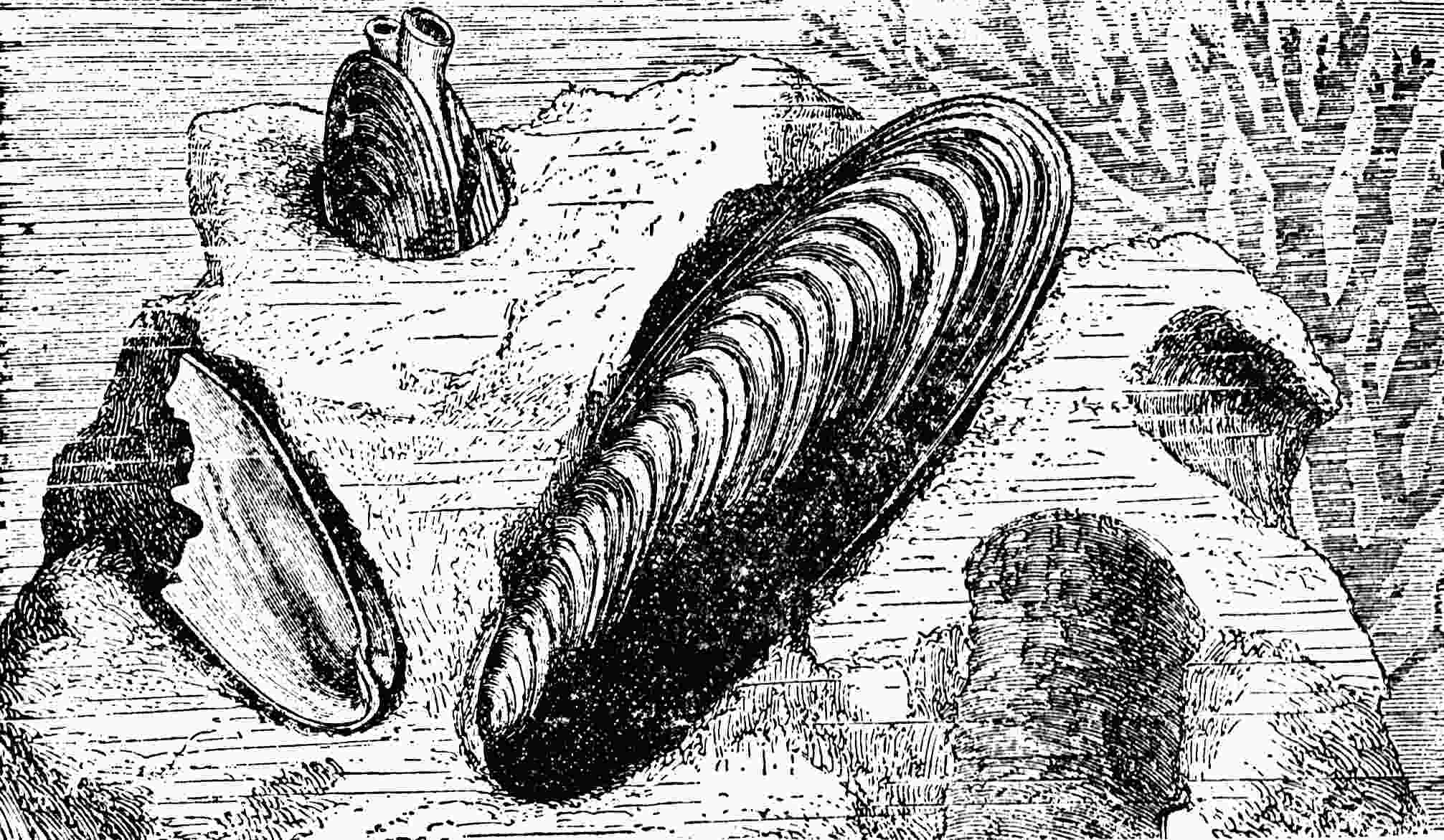

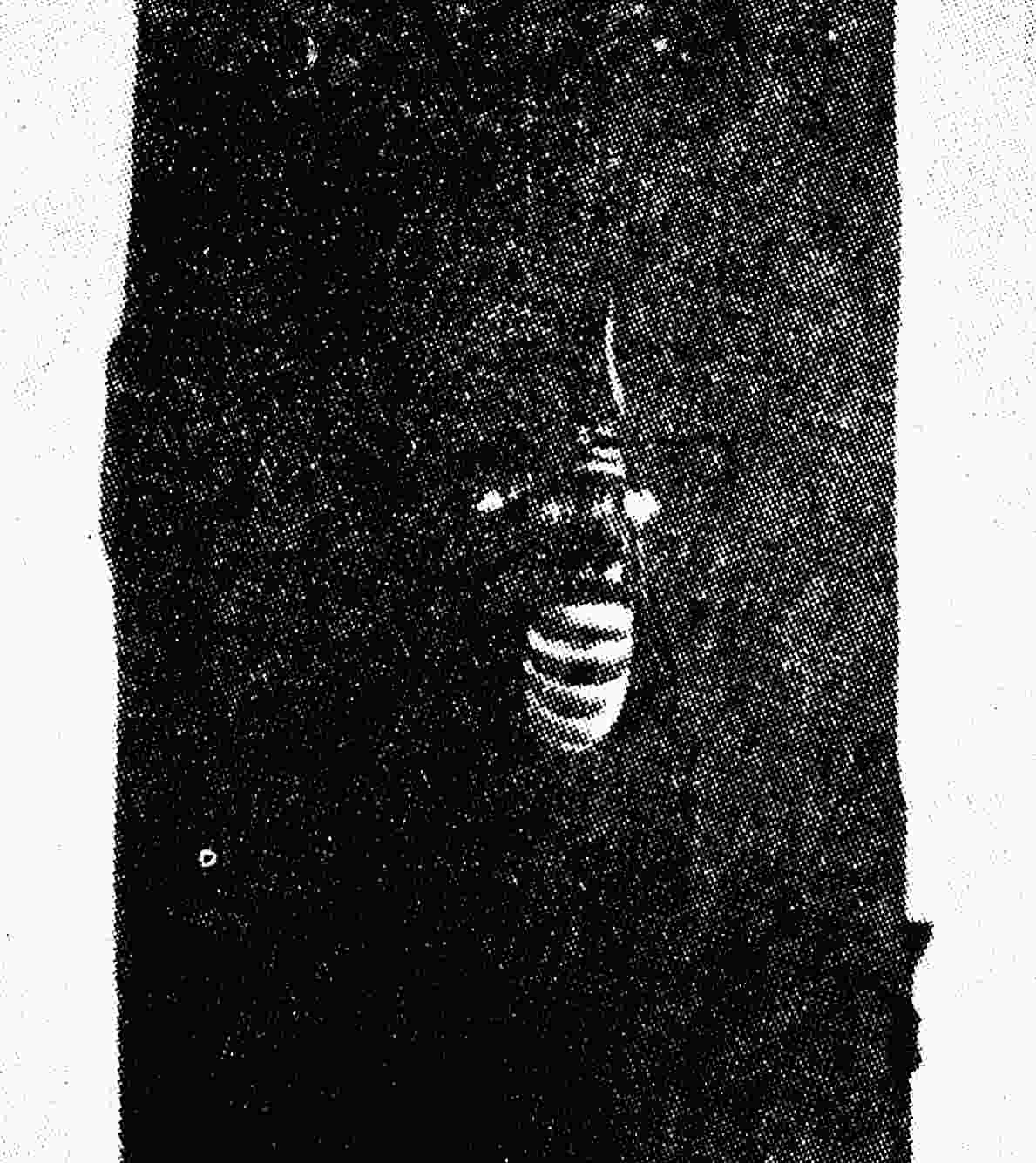

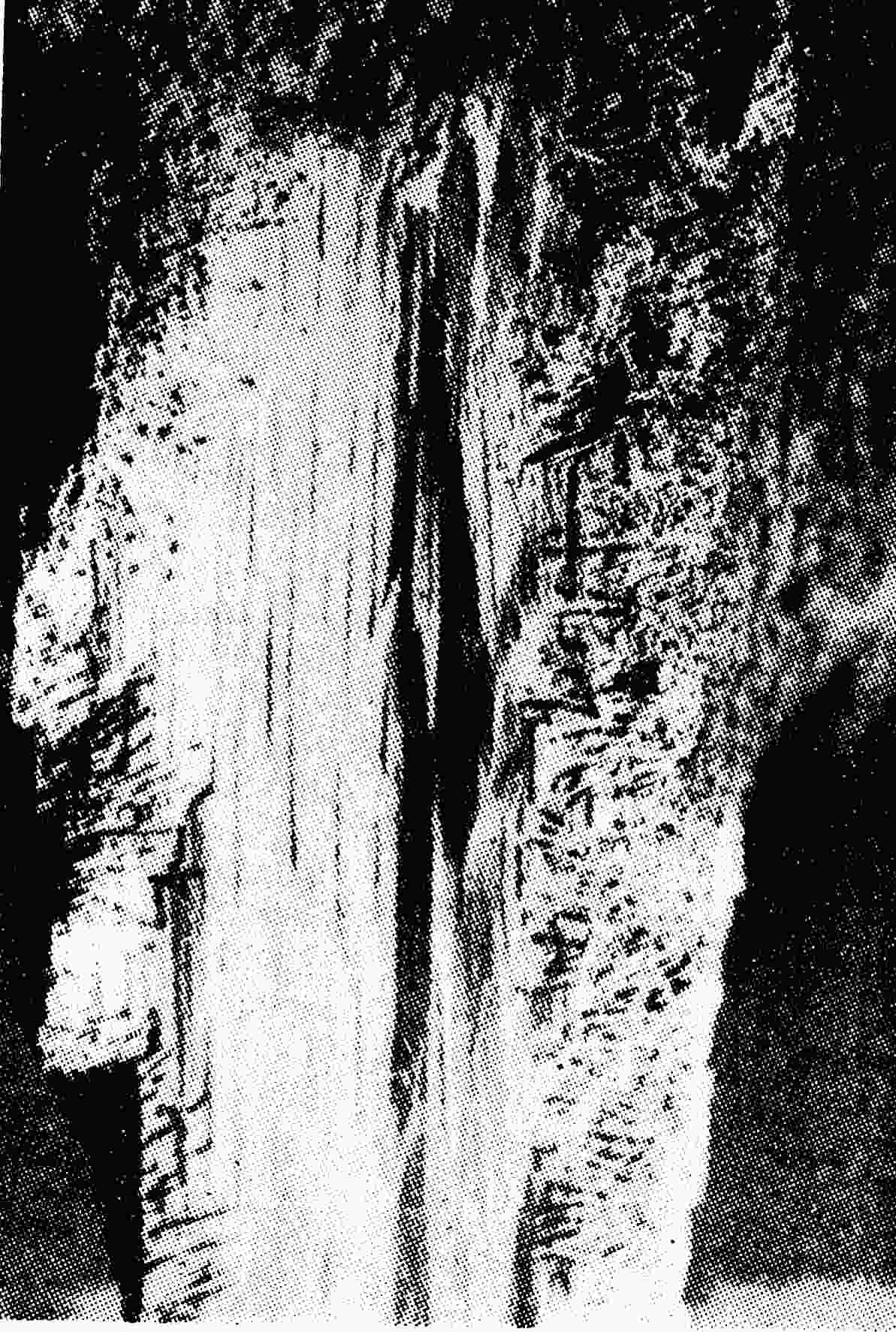

ぎぼしむしの糞

ぎぼしむしの糞

ここにかかげた図は

房州(注:千葉県)

館山湾内の

洲の

現われたところでとった写真であるが、これによってもおよそ

一匹の「ぎぼしむし」が一回にどれほどの

砂を

排出するかたいがいの見当がつくであろう。

かわいた

材木を食う虫なども、ずいぶん

多量に食物をとらねばならぬ。

箪笥の

桐の木を食う虫、

柳行李の

柳や竹を食う虫なども、しばしば人を

困らせるものであるが、その食物は

滋養分を

含むことがいたって少ないゆえ、小さい虫ながらつねに食い

続けるために、その

害は

存外にはなはだしい。かような虫に食われた

箪笥や

柳行李をたたくと、

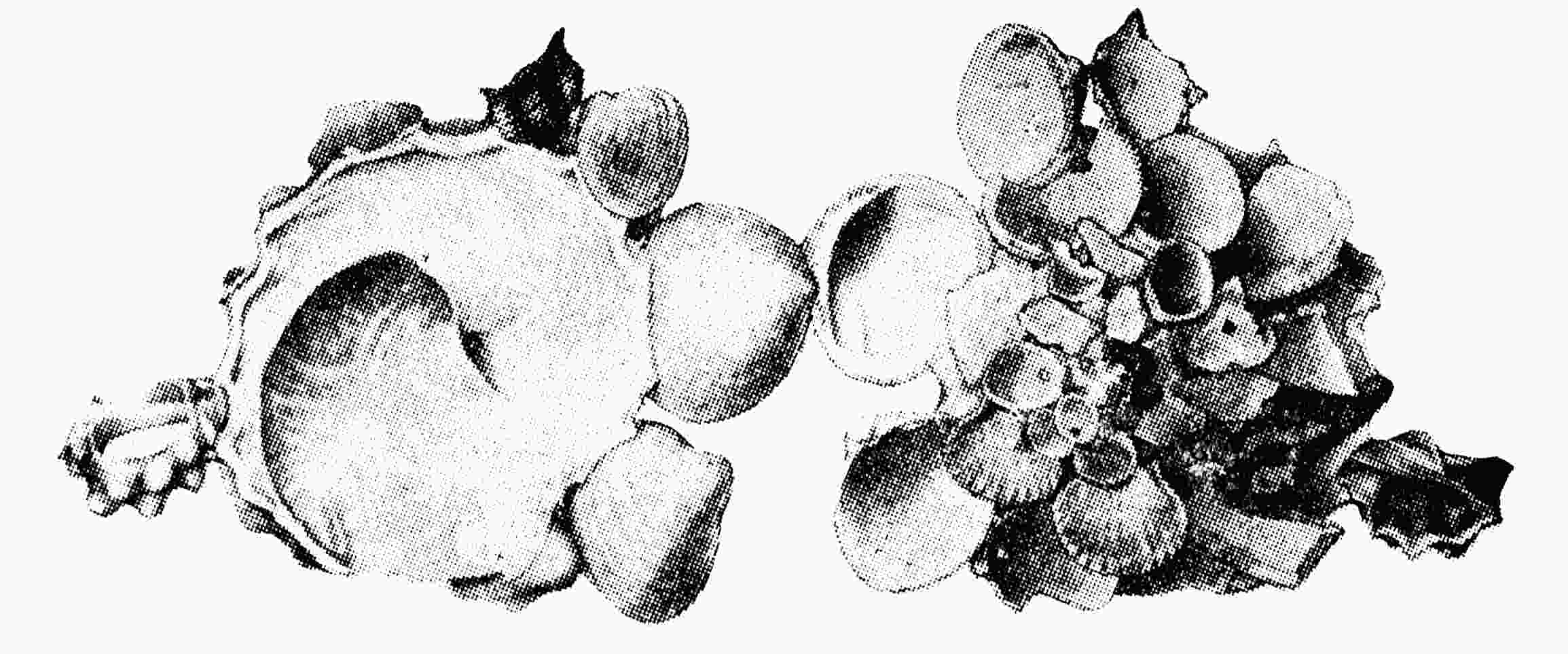

際限なく

木材の

粉が出て来るが、これはみな一度虫の

腹の中を

通過した

糞のかわいたものである。

木造の

建築に

大害を生ずる

白蟻も、食物に

滋養分が

乏しいために

多量にこれを食うので

害もすこぶるはなはだしい。

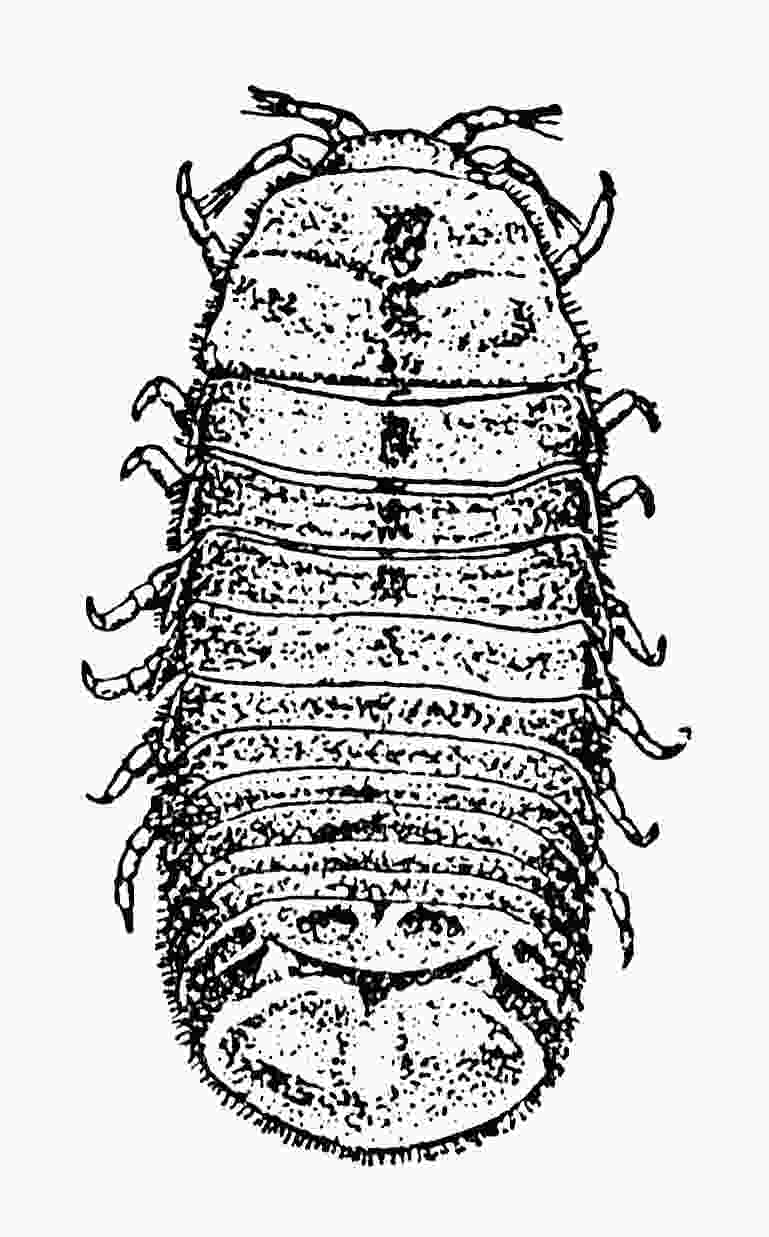

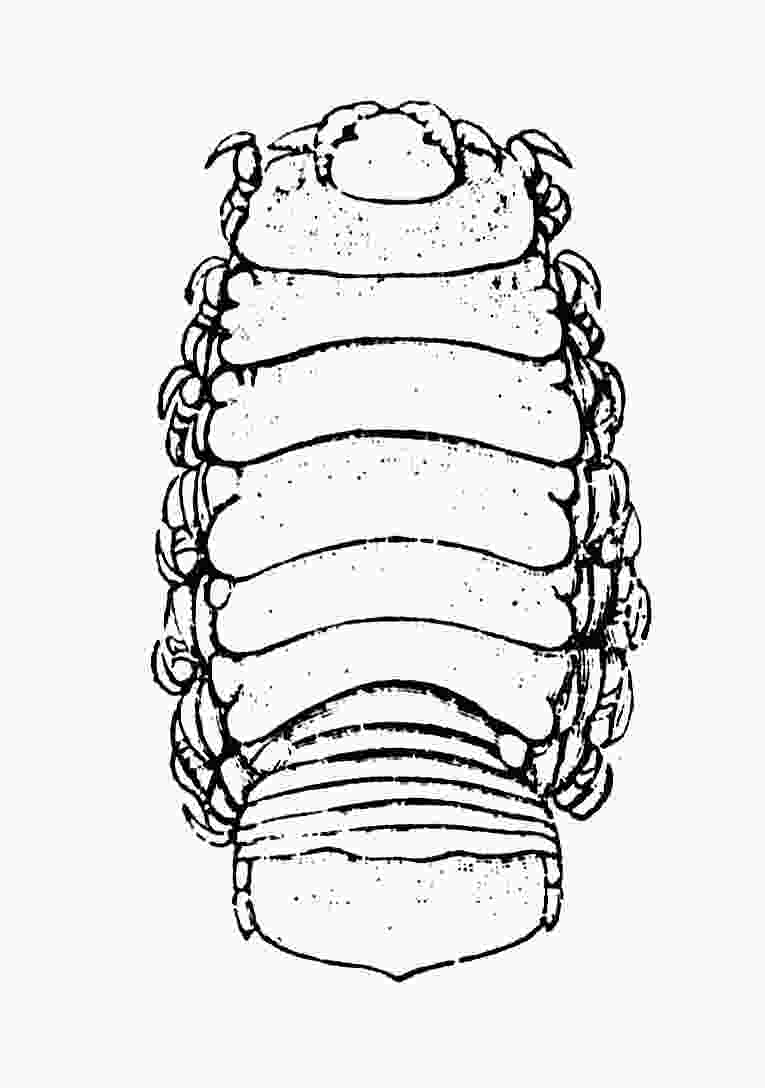

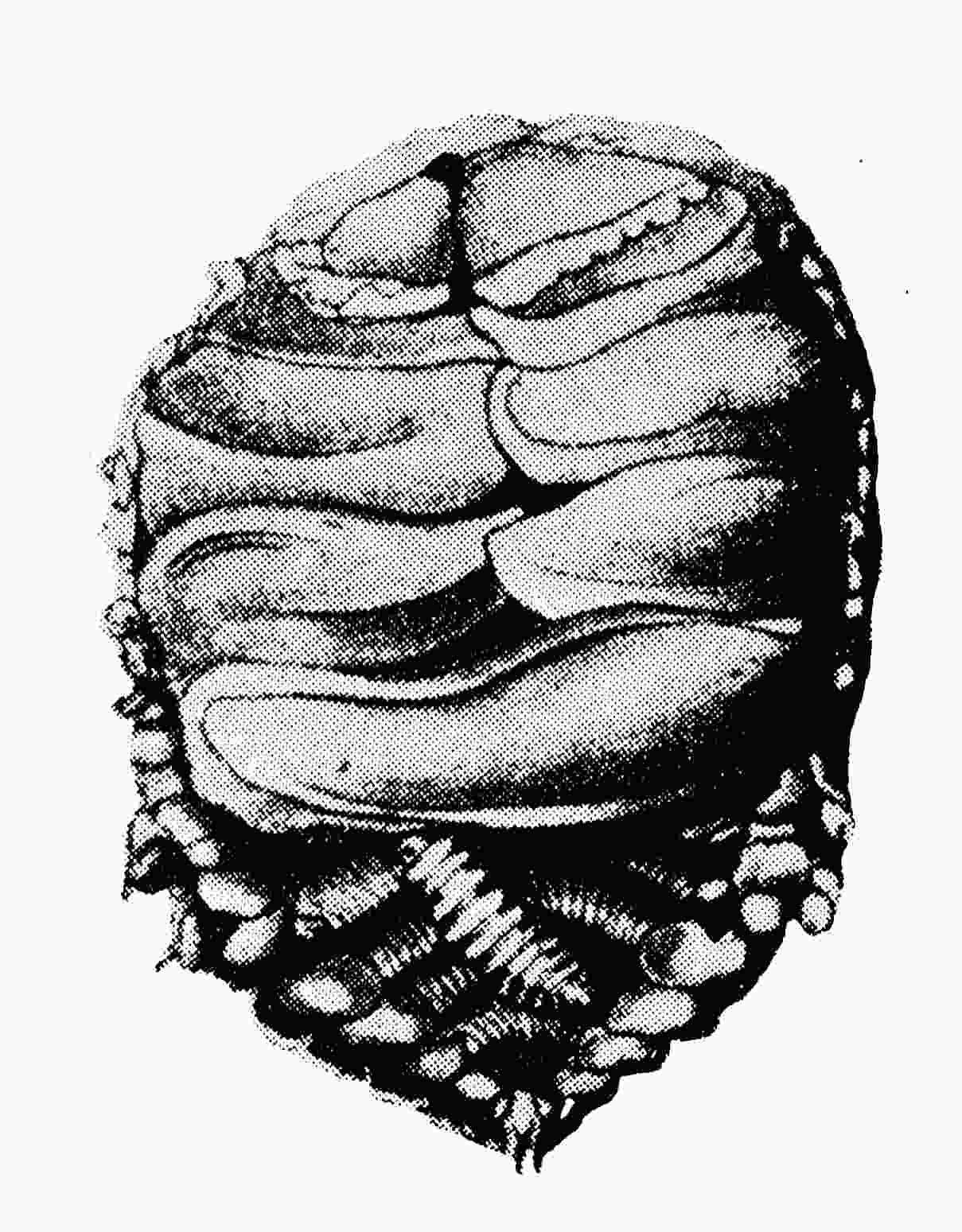

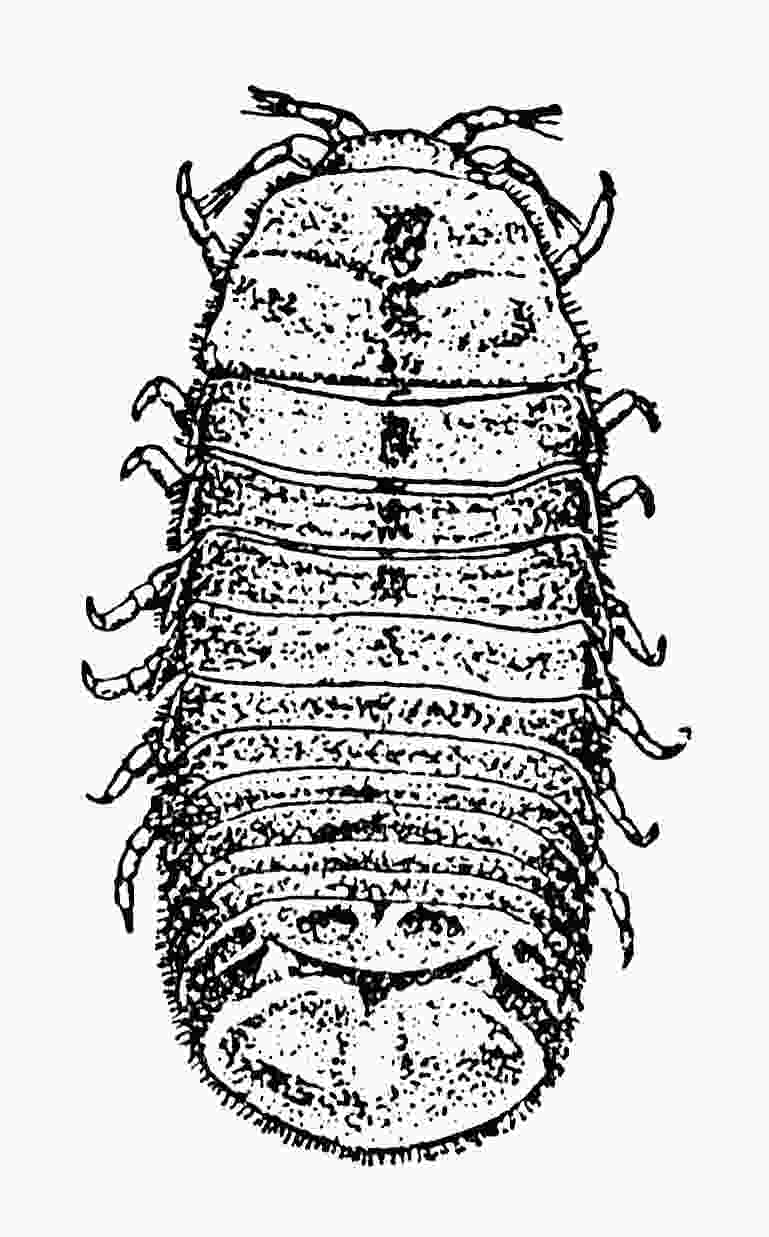

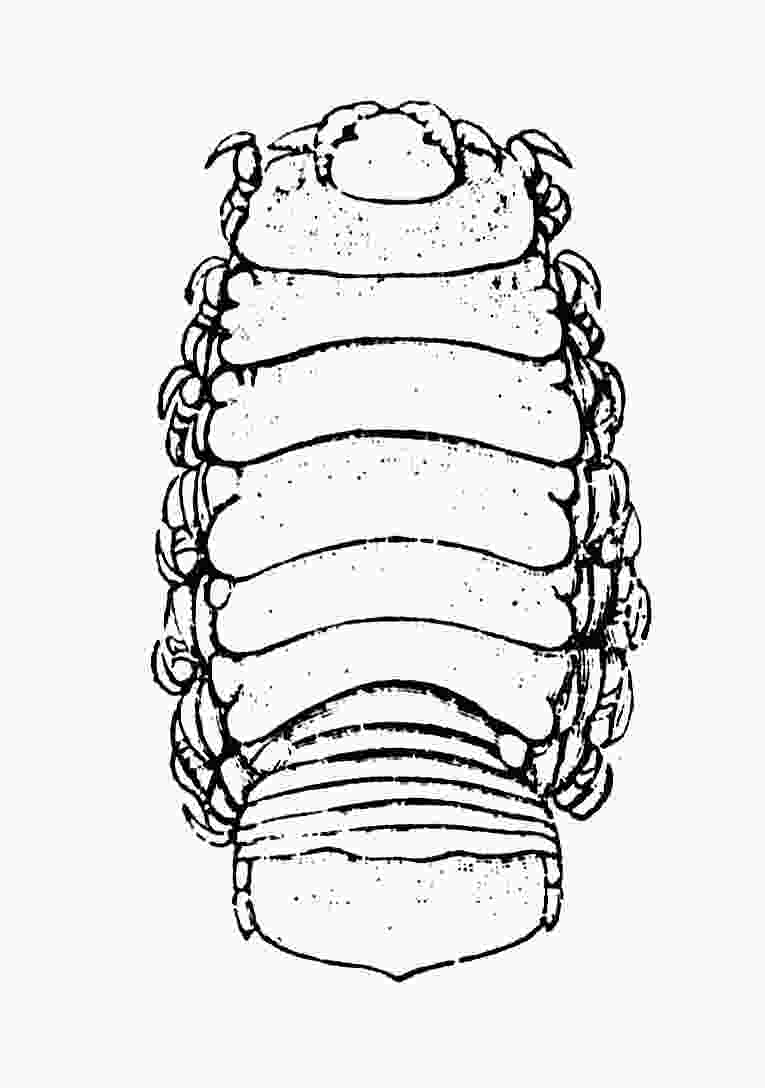

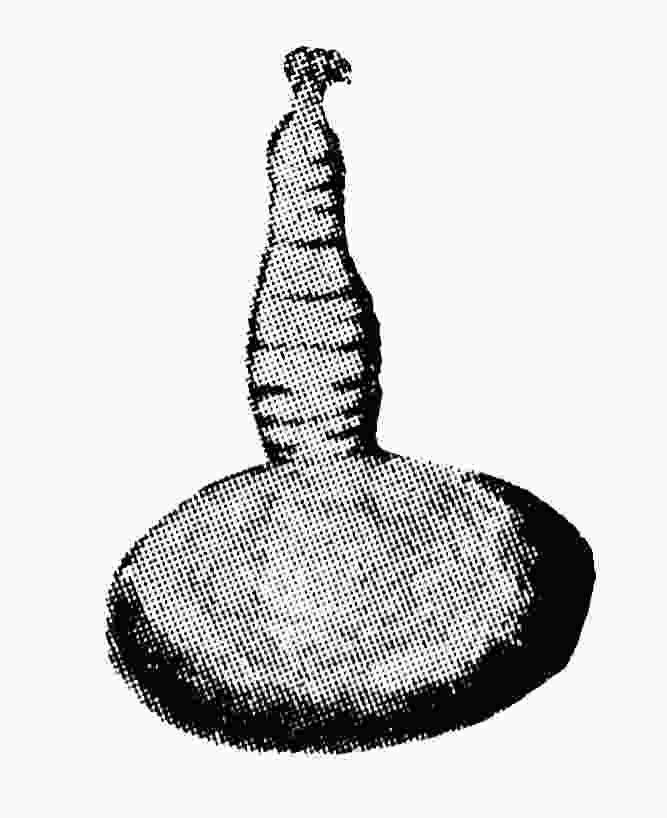

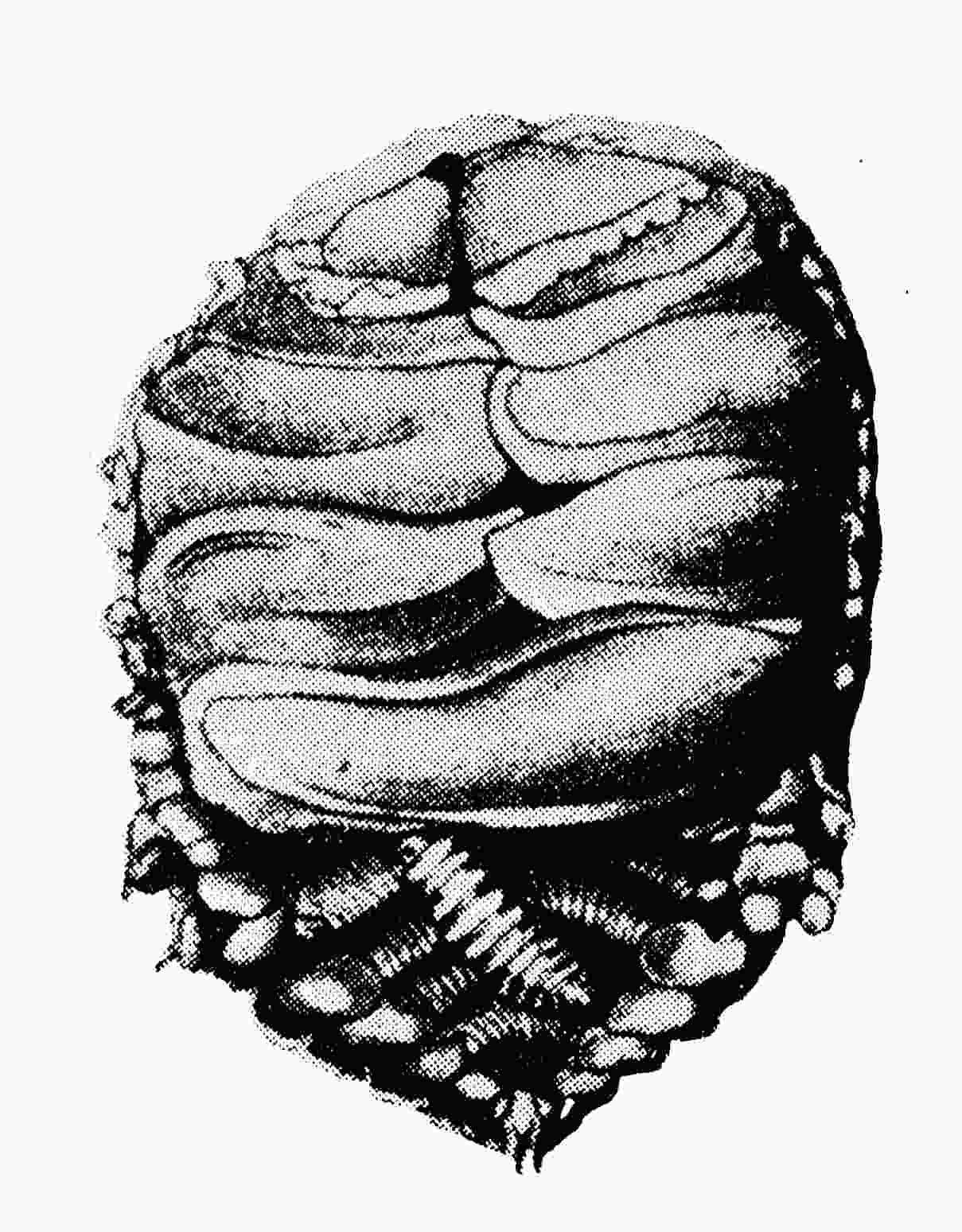

船食虫(郭大図)

船食虫(郭大図)

港の

桟橋の

棒杭などは「わらじむし」に

似た小さな虫に

盛んに食われるが、これなども

絶えず食い

続けるゆえたちまち

棒杭を

孔だらけにして弱らせる。この船食虫は

往々海底電信のおおい物をかじって

害をおよぼすことがあるが、つねに

堅い

材木を食うために強い

顎を

備えているゆえ、かようなこともできるのであろう。

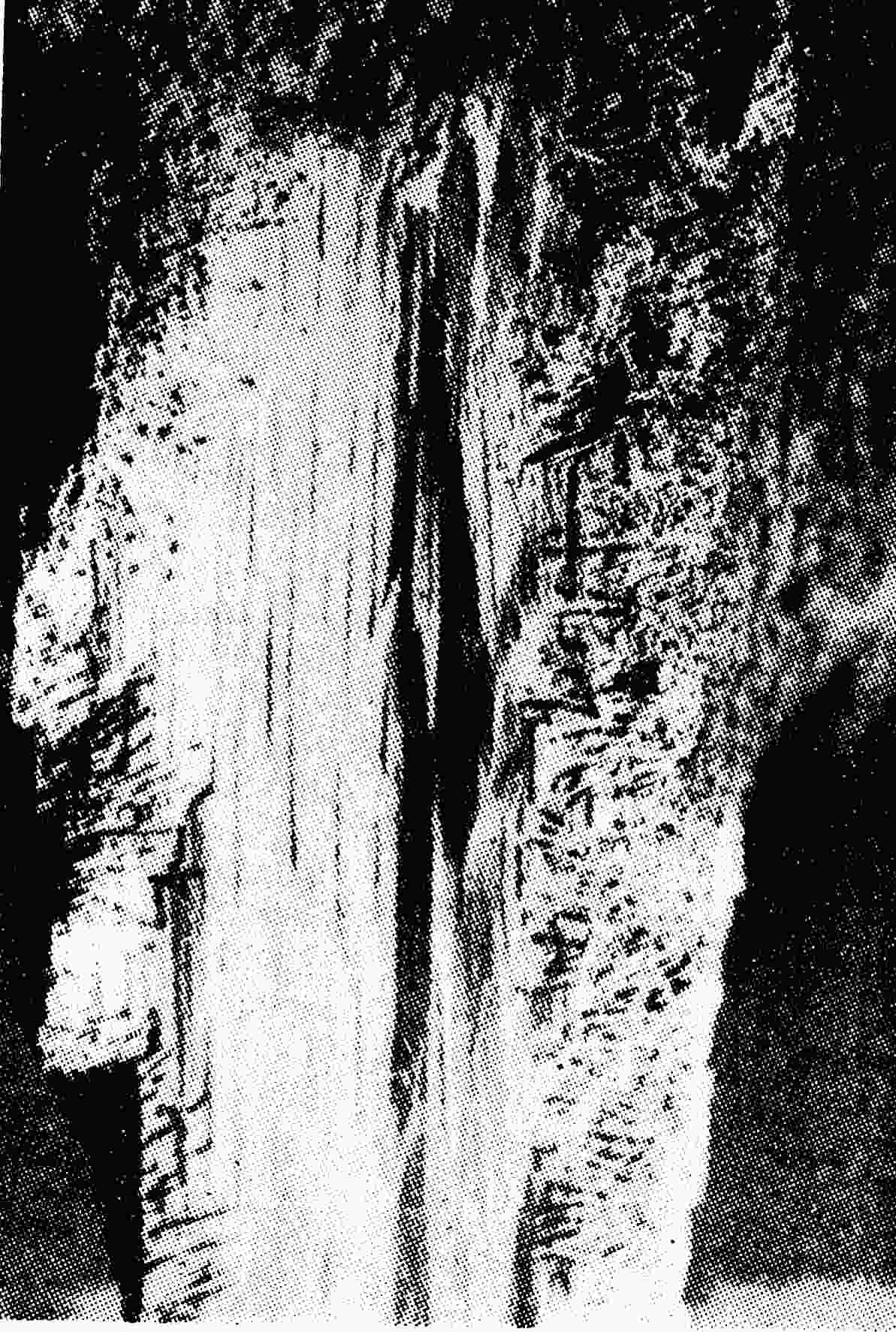

船食虫の害

以上述

船食虫の害

以上述べたとおり、動物の

餌の

種類とこれを食う

方法とには、

種々異なったものがあるが、

如何なる

方法でどのような食物を食うとしても、

絶対に

安楽というものはけっしてない。

滋養分に

富んだ

餌を食おうとすれば

競争が

激烈であり、

滋養分に

乏しい食物で

満足すれば日夜休まず食うことにのみ

努力せねばならぬ。食物が

不足なれば

飢えに苦しまねばならず、食物が十分にあれば

盛んに

繁殖する

結果としてたちまち食物の

不足が生ずる。草食すれば

餌が

豊かな代わりに他動物に

襲われる心配があり、肉食すれば

餌の

供給に

際限があるため、

縄張りの

区域を定めて

隣のものと

対抗せねばならぬ。進んで

餌を

求めれば体を動かすゆえ

腹が

減り、とどまって

餌を待てば、いつ

満腹するを

得るか見定めがつかぬ。されば

如何なる生物も生まれてから死ぬまで、それぞれ

特殊の

方法によって

餌を

求め、他とはげしく

競争しながらかろうじて生命を

継続しているのであって、

安楽に

暮らせるという

保険つきの生物は

一種たりともあるべきはずはない。この事は生物の生活

状態を

観察するにあたっては、

一刻も

忘るべからざる重大な

事項である。

動物の中には

同一種族のものが

互いに食い合い、

同胞を

殺して自身が生活する者がいくらもある。ちょっと考えると、かような

共食いは

生存競争の

極端な場合で、

普通の食物が

皆無になった時にのみ行なわれる

非常手段のように思われるが、少しく注意して見るとつねづねたくさんにあることでけっして

珍らしくはない。今ここに二三のもっとも

普通な

例をあげて見よう。

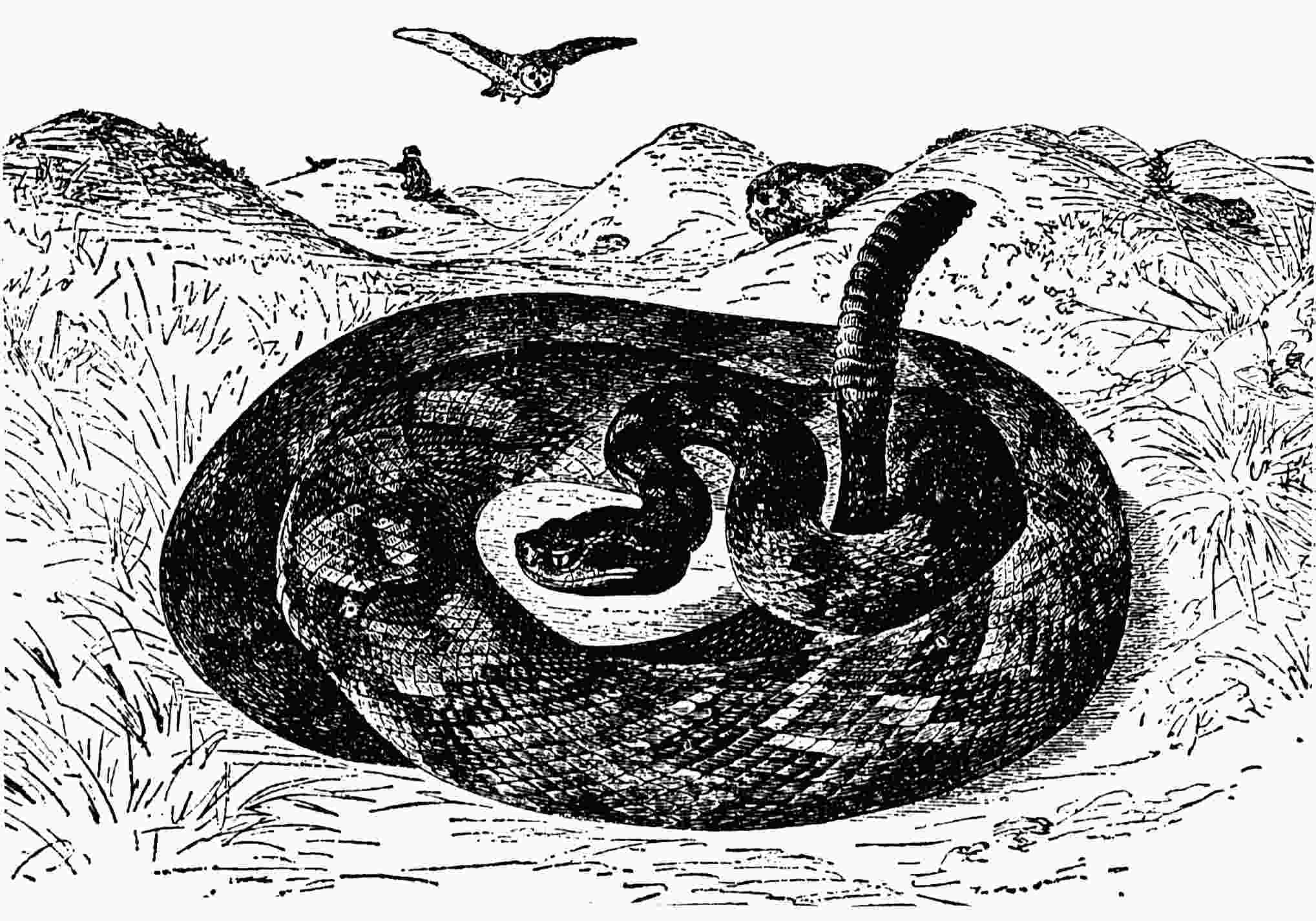

蛇蛇をのむ

獣類

蛇蛇をのむ

獣類を

獣類が食い、

魚類を

魚類が食うというごとき、同

部類に

属するものの

相食うことまでも

共食いと見なせば、その

例はすこぶる多くなるが、かようなものを

除き、真に

同一種のものの

共食いだけとしても、

相応に

例をあげることができる。

昆虫などでも

同一種のものを一つの

籠にたくさん入れておくと、

共食いを

初めるものがずいぶん多い。「いなご」、「ばった」なども

共食いをするが、「かまきり」のごときつねに肉食するものでは

特にはなはだしい。食物を十分に

与えておいても、やはり

共食いを

初める。

魚類にも一つの

鉢にいっしょに入れておくと、大きいほうが小さいほうを食うてしまうごときものはたくさんにある。

卵から

孵ったばかりの小さな

幼魚などは、注意して

別に

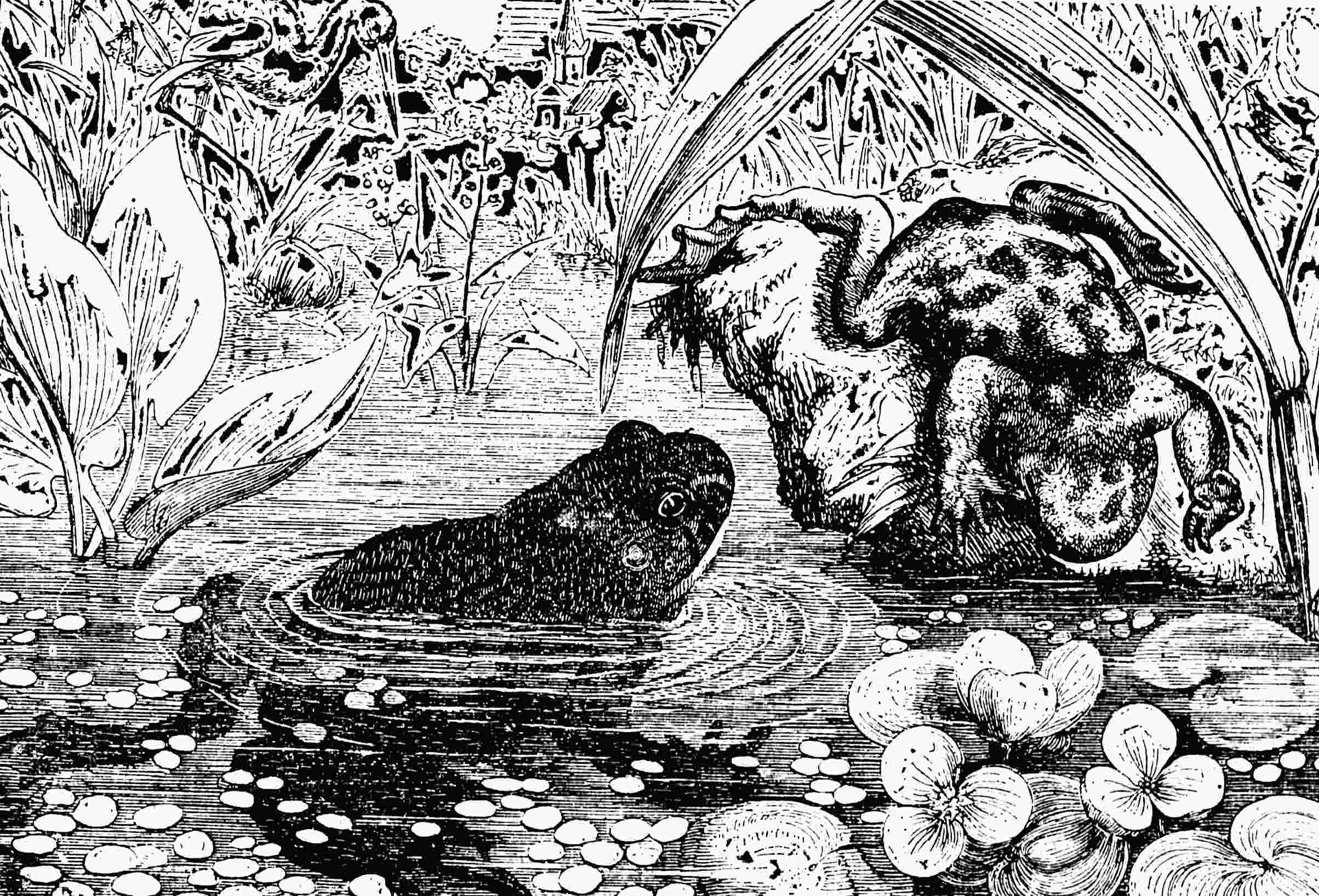

離しておかぬとたいがいは親に食われる。大きな

蛙が

同種の小さな

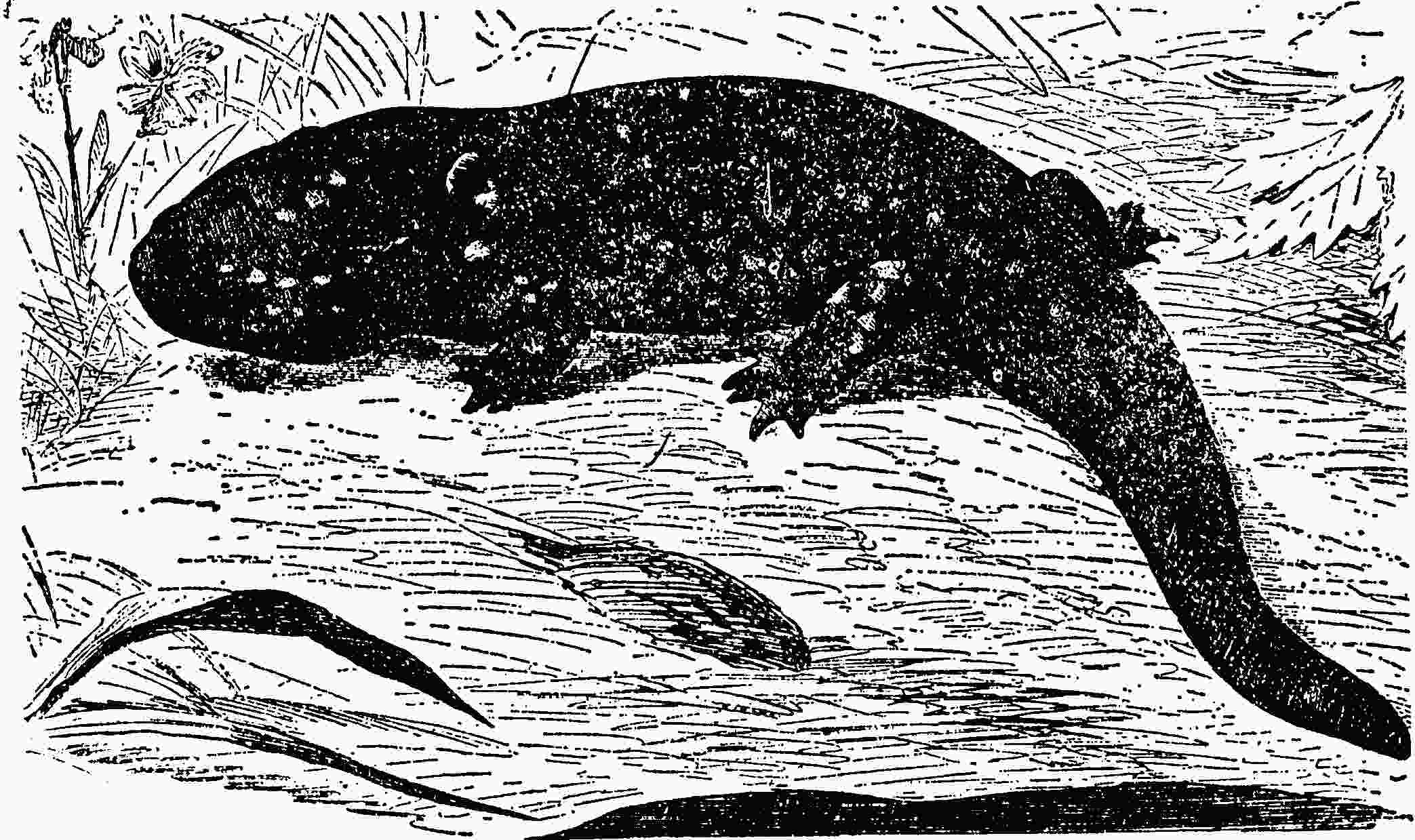

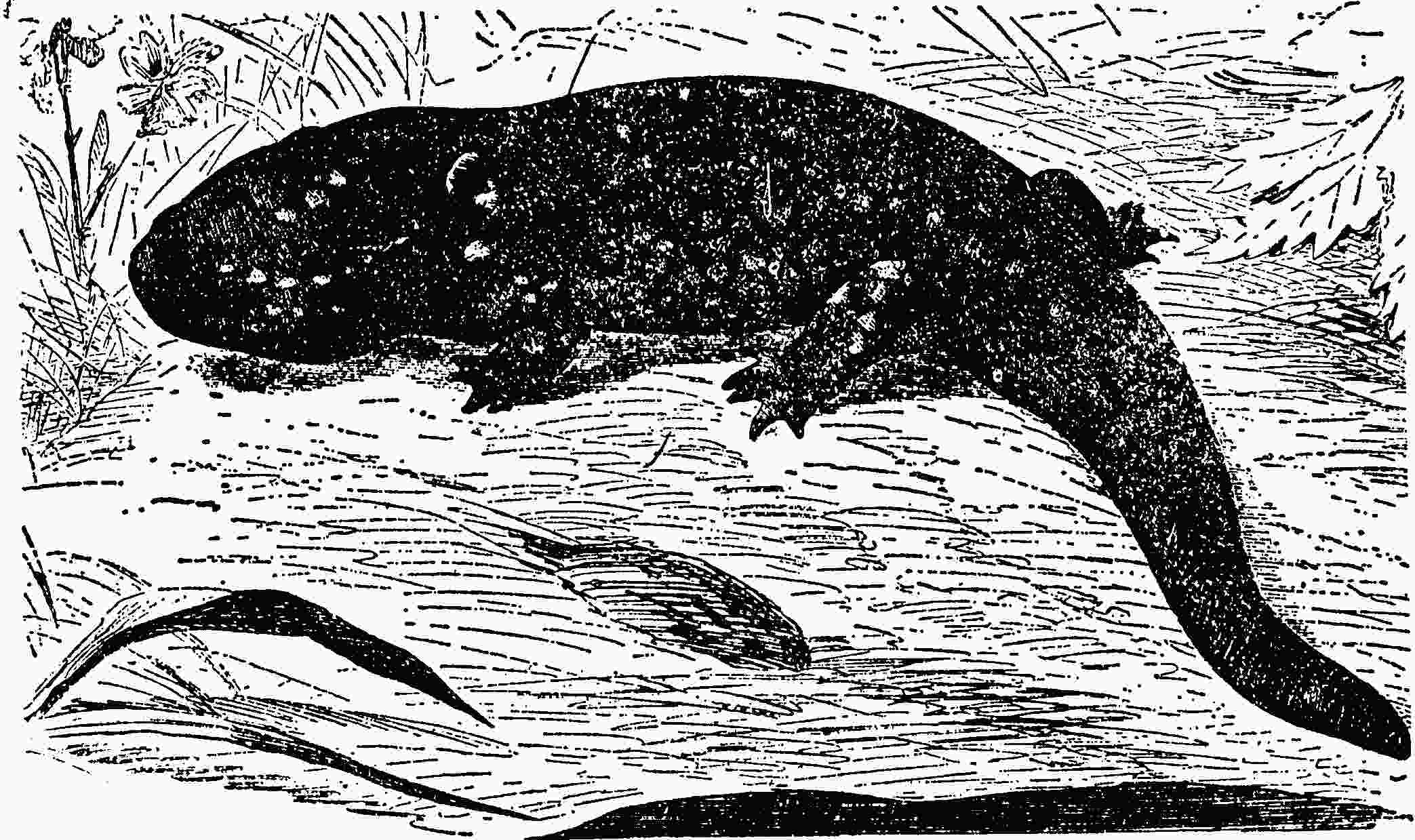

蛙をのむことのあるのは、これまでたびたび見た人もあるが、日本に有名な「大さんしょううお」も

盛んに

共食いをする動物で、かつてオランダへ

雌雄二匹送ったものなどは、

途中で

雄が

雌を食うてしまうて、

雄一匹だけが

肥って先方に着した。

蛙や「さんしょううお」の

卵を

飼うておくと、

幼児はたくさんに生まれて出るが、しばらく

飼うているうちにだんだん数が

減じて、

初め数百

匹いたものが、後にはわずか

数匹になることがあるが、これも主として

共食いの

結果である。

或る時「さんしょううお」の

幼児をたくさん

飼うておいたまま、二週間ばかり旅行して帰って見たら、ただ

一匹だけ

非常に大きくなって

残っていた。かようなことはほかの動物についてもしばしば

経験するところである。

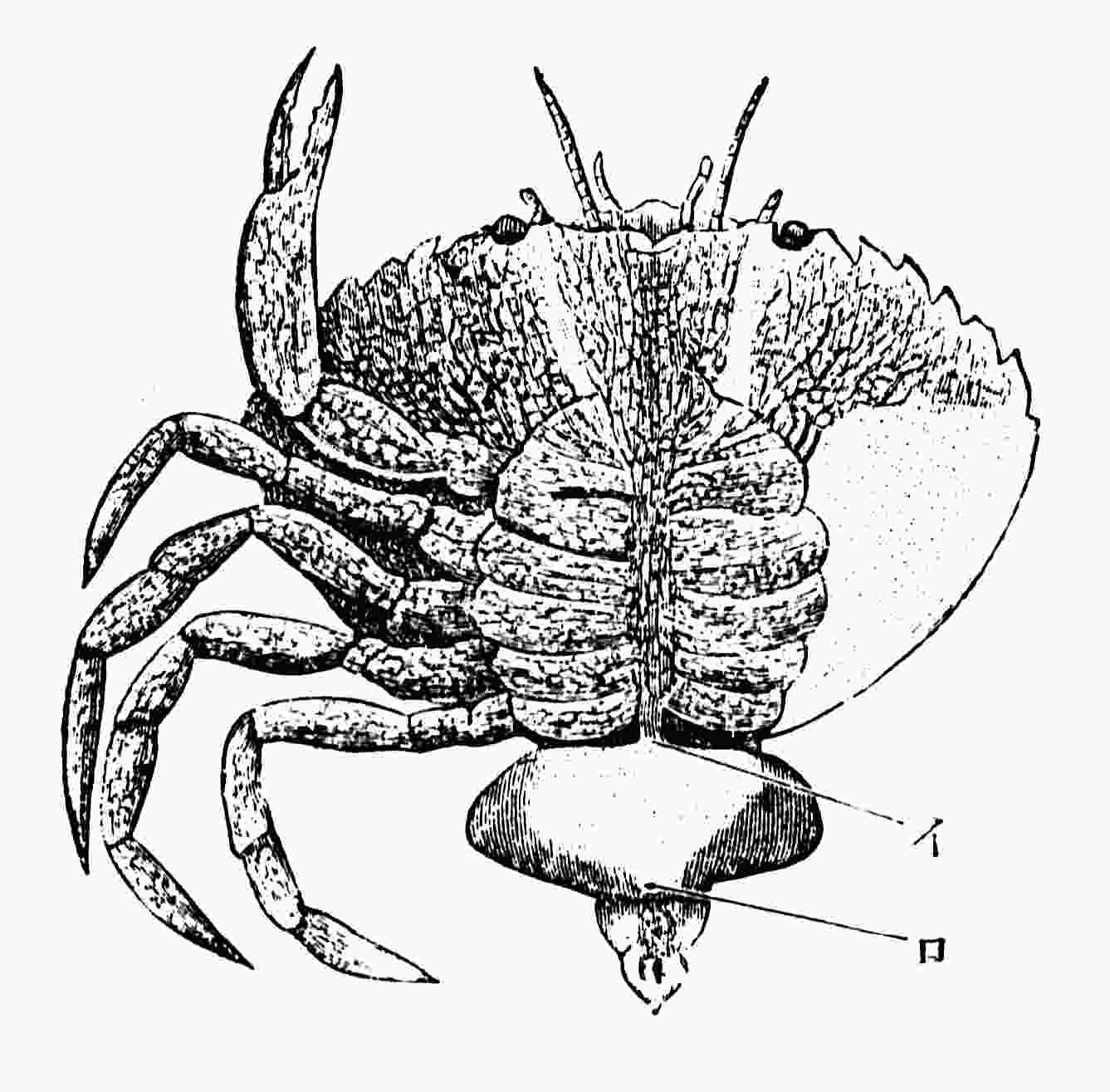

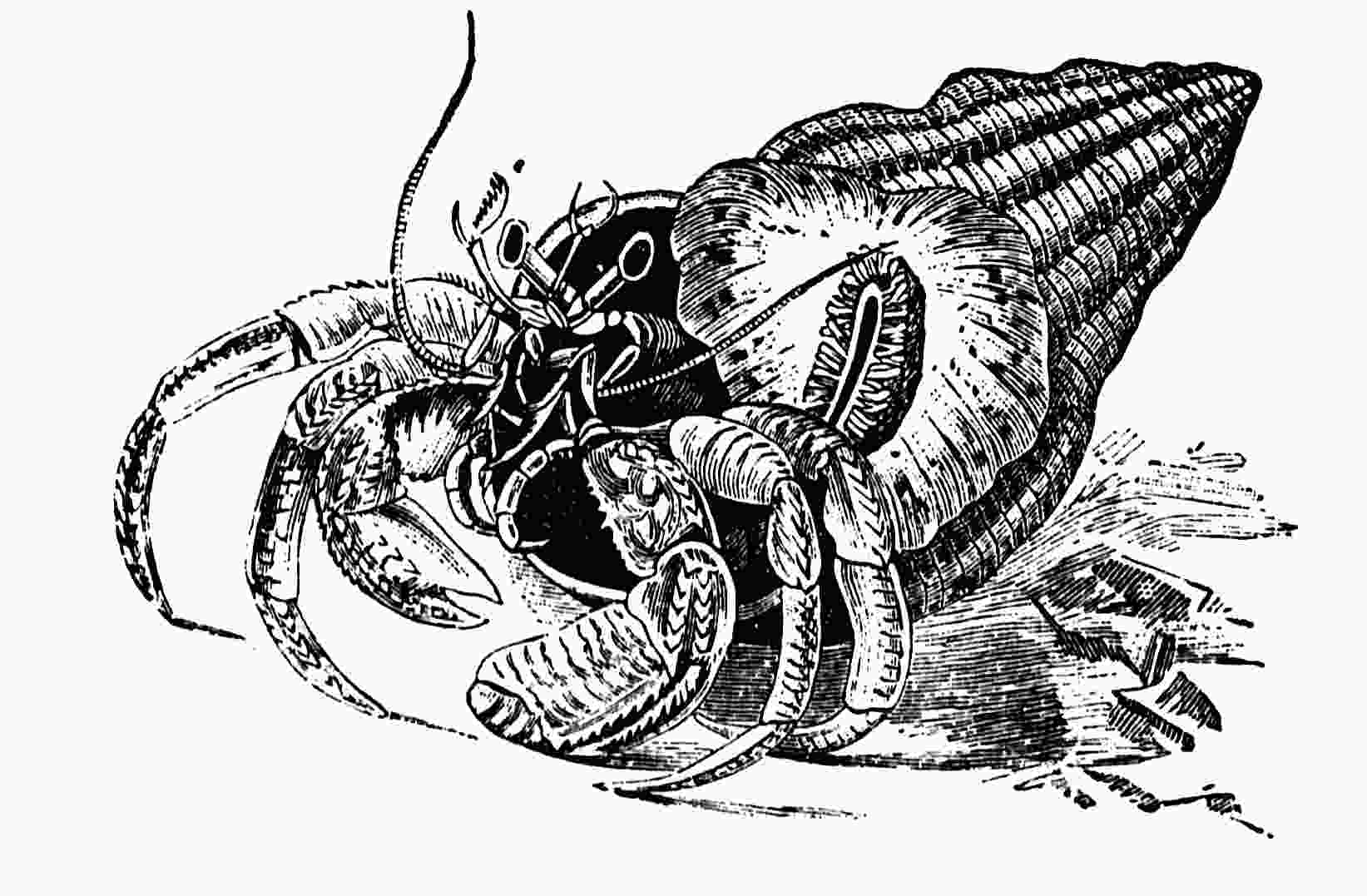

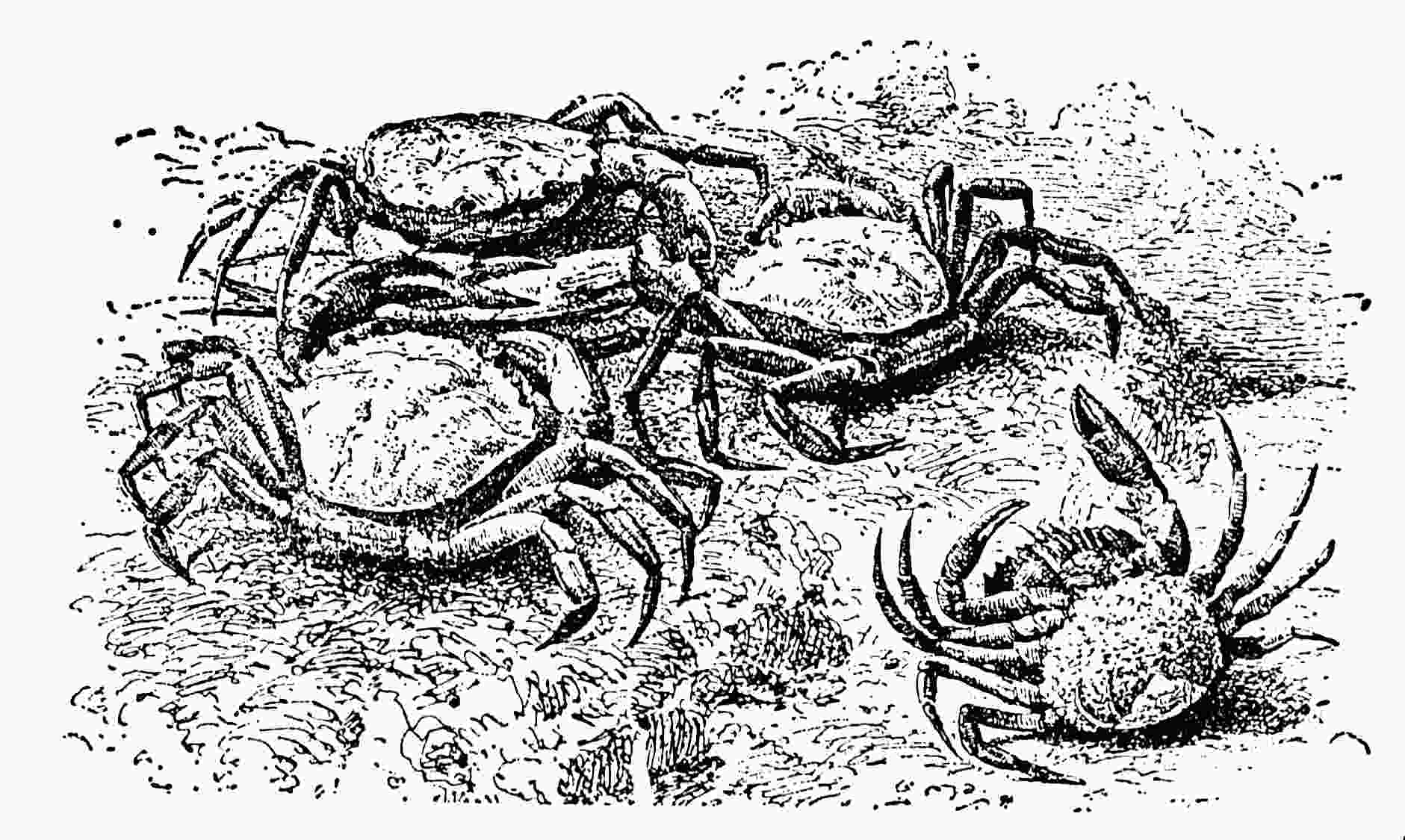

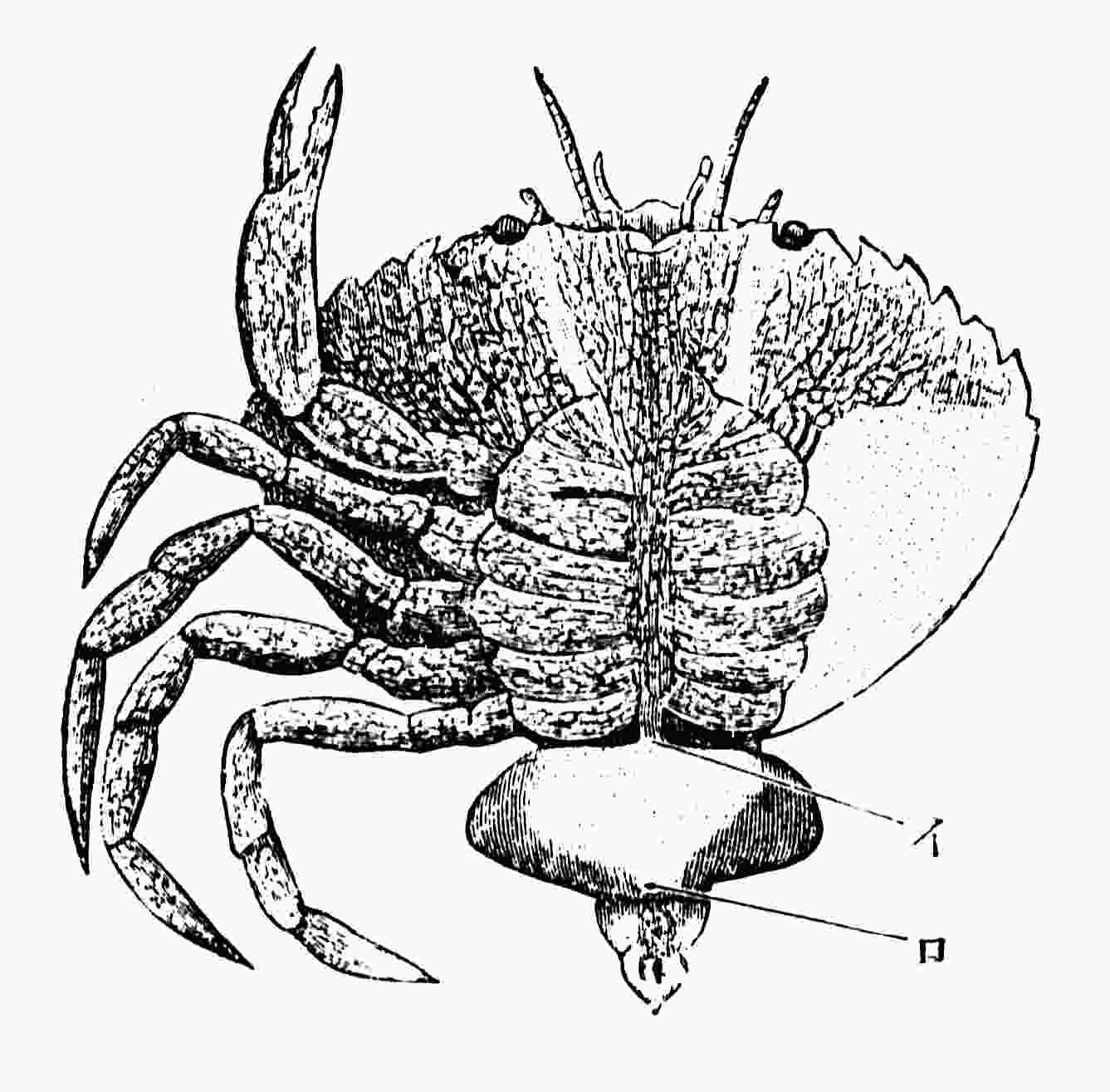

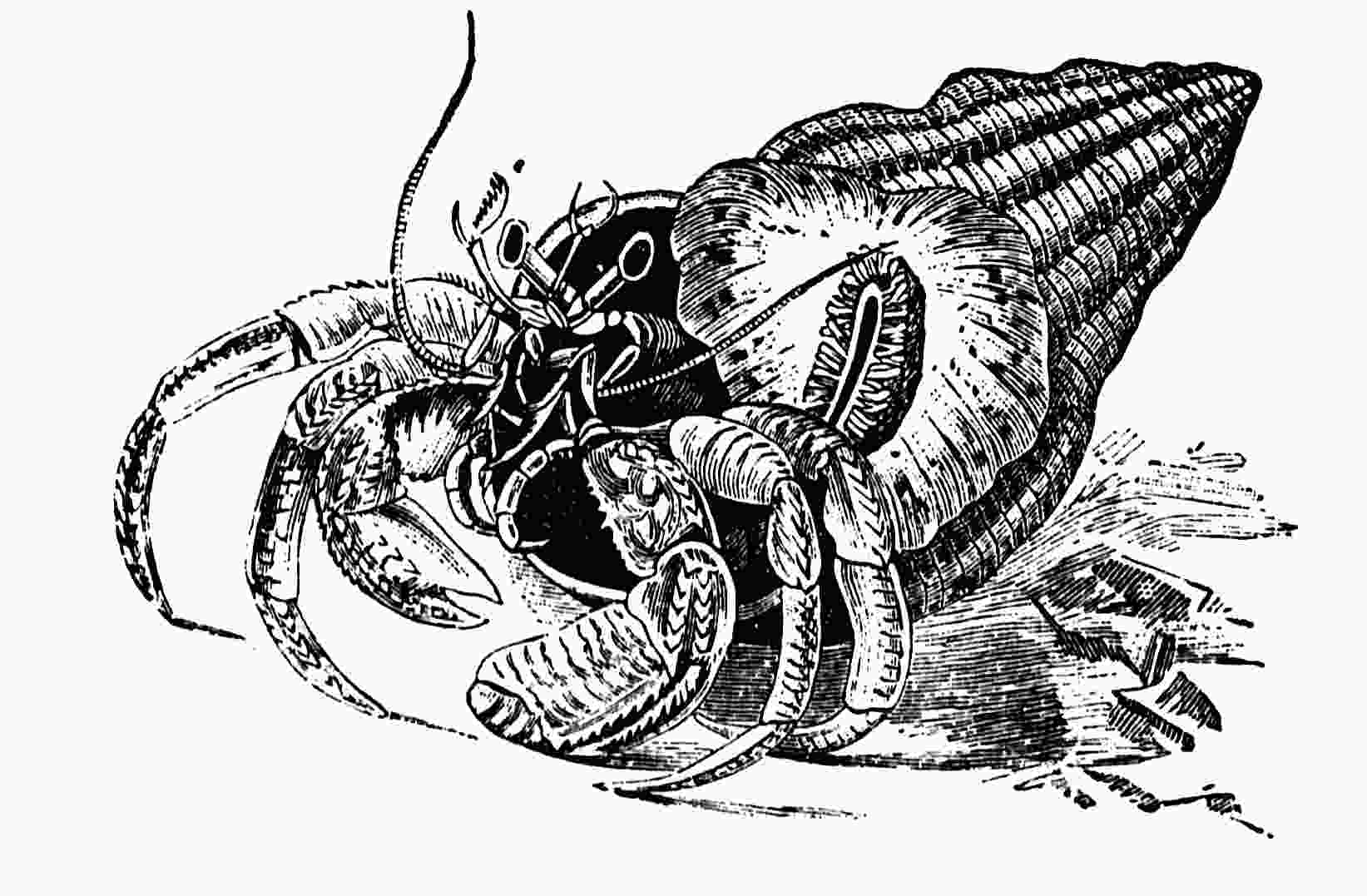

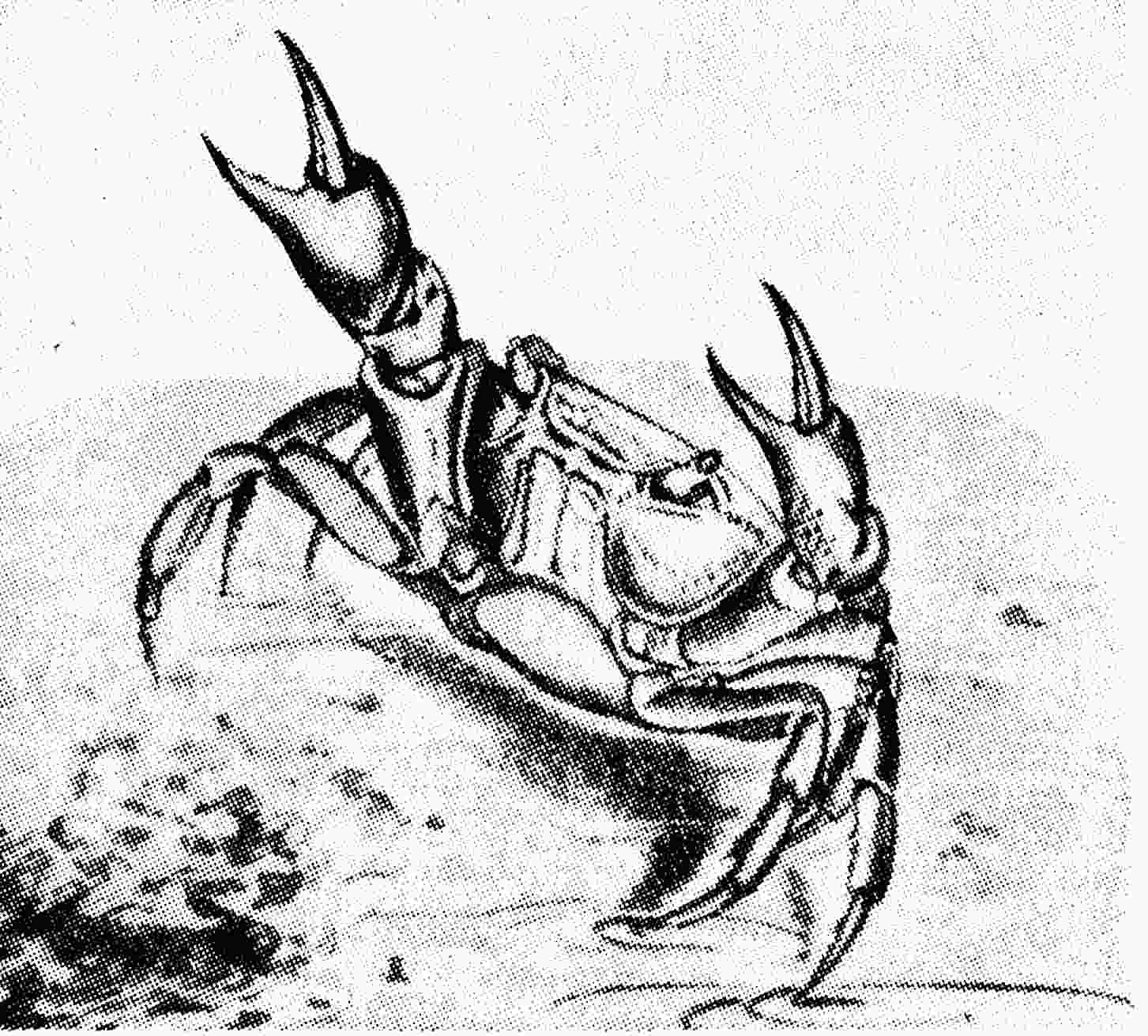

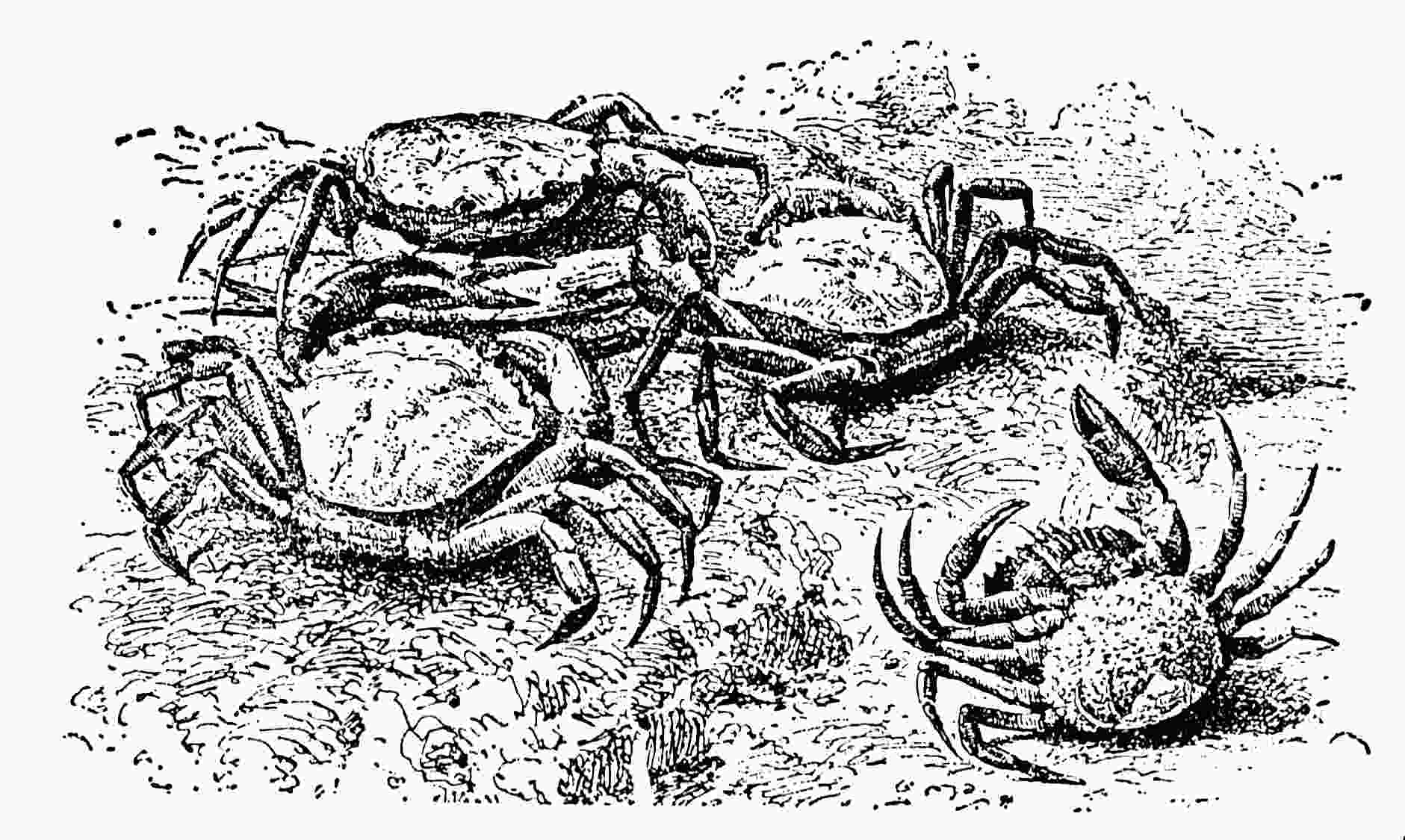

蟹類も多く

共食いするが、海岸の

浅いところに

普通にいる「やどかり」なども、

一匹がその

腹部を

貝殻から

抜き出したところを

他かのものが見つけると、直ちに走り

寄ってこれを

挾み切り食い

初める。それゆえ身体の

成長につれて、小さな

貝殻を

捨てて大きな

貝殻に住み

換える

必要のあるときにも、

極めて用心してそばに

他のものがいるときにはけっして

抜けて出ない。

女の

子供がもてあそぶ「うみほおずき」は

螺(注:巻貝)の

類の

卵嚢であるが、その中には

初め

卵が

十個も二十

個もある。

初めはみな同じように

揃うて発育するが、そのうちにだんだん

相違が生じて大きな強いものと、小さな弱いものとができ、小さなものは大きなほうに食われてしまうゆえ、

成長して

卵嚢から出るころには数がいちじるしく

減ずる。これなどは

臨時に起こることでなく、

産卵ごとに

必ず行なわれるのであるから、その

種族の予定の仕事で、あたかも

鶏の

雛が

卵殻内で黄身を

吸うて

成長するのと同じく、少数の

幼児に十分の

滋養物を

与える

方便とも見なすことができる。

共食いの中で

一種異なるのは、自身の一部を自身で食うことである。「たこ」は

腹が

減ると自分の足を先のほうから一本ずつ食うとは

漁師らのつねに言うところであるが、あまり

妙なことゆえ

信偽のほどを

疑うていたが、十年ばかり前に小さな「たこ」を半年ばかり

飼うておいたら、ついに自分の足を三本食うて五本だけになった。かような

例はほかの

種類の動物についてあまり聞かぬが、よく調べて見たらなおいくらもこれと

似たことがあるかも知らぬ。

以上はいずれも真の

共食いの

例であるが、

共食いという言葉の意味を少しくゆるくすれば、その

範囲は

極めて広くなる。もしも生物が生物を食うことを

共食いと名づけるとすれば、生物の生命は大部分

共食いによって

保たれるといわねばならぬ。

無機物から

有機成分をつくるのは緑色の植物のみであるゆえ、そのほかの生物はすべて

直接または

間接にこれを食うている。肉食でも、草食でも、

寄生でも

共食いでも、みな

甲の生物の肉であった

物質が、

乙の生物の肉に

姿を

変えるにすぎぬゆえ、生きた

物質の

総量を

勘定すれば、

別に

増減も

損得もない。かように広く

論ずると、

共食いは生物の

常態とも見えるが、同一

種類内の

共食いは一定の度を

超えると、生き

残った少数のものが、食われた多数のものに代わるだけの

働きをなし

得ず、そのため

種族にとってはすこぶる

不利益なことになるをまぬがれぬであろう。

前章に

述べたところはいずれも生物が

各自独立に生活する場合であったが、なおそのほかに

一種の生物が

他種の生物からその

滋養分の一部を横取りして生活を

営んでいることがしばしばある。

寄生生活と名づけるのはすなわちこれであるが、この場合には、相手の生物に

寄りすがって、多少これに

迷惑をかけながら生活するのであるから、

独立生活とは大いに

趣の

異なるところがあるゆえ、今

若干のいちじるしい

例によってそのおもなる

相違の点をあげて見よう。

それについてまず

断っておかねばならぬことは、

寄生生活と

独立生活との間にはけっして

判然たる

境界の

ないことである。肉食動物でも草食動物でも、食うほうの生物が小さくて、食われるほうの生物がはるかに大きかったならば、わずかに一小部分ずつを食われる

のであるゆえ、大きなほうは急に死ぬようなことがなく、小さいほうはつねにこれに食いついていることができるが、かような場合に小なるほうの生物を

寄生生物と名づける。しかし大小はもとより

比較的の言葉であって、その間には

無数の

階段があるゆえ、いずれに

属せしむべきか

判然せぬ場合がいくらもある。「いたち」は一度に血を

吸うて

鶏を

殺しこれを

捨て去るゆえ、

寄生動物とは名づけぬが、

仮に「いたち」が百分の一の大きさとなり、

鶏に

吸い

着いたままで生活を

続けるものと

想像すれば、これは

確かに

寄生動物である。かく考えると、

寄生動物なるものは

畢竟小なる

猛獣にすぎぬ。また

如何に小さくとも、つねに食いついて

離れぬものでなければ

寄生動物とは名づけぬ。

例えば、

蚊は人の血を

吸うても

普通には

寄生虫とはいわぬ。これに反して、「

頭しらみ」はつねに人体を

離れぬゆえ、

寄生虫と名づけられる。「のみ」、「しらみ」などはその中間にくらいする。

されば

寄生生活と

独立生活との間にはけっして

判然とした

境界があるわけではなく、半分

寄生生活を

営むものもあれば、時々

寄生生活を行なうものもある。かように

程度の

違う

寄生生物を数多くならべて、

順々に

比較して見ると、

独立生活から

寄生生活に

移り行く

順序も知れ、

寄生の

程度が進むにしたごうて、身体に

如何なる

変化が

現われるかをも知ることができる。

寄生生活に第一に

必要なものは

吸着の

器官である。宿主生物の体の表面に

付着する場合にも、

腸や

胃の内にとどまる場合にも、

吸着の力が足らぬとたちまち

振り

離され、または

押し出されるおそれがあるが、

寄生生活をする生物が宿主から

離れたのは、

猿が

樹から落ちたのよりははるかに

憐れでとうてい命は

保てぬ。されば、

如何なることがあっても宿主に

離れぬように、

確かに

吸いついていることは

寄生生活の

第一義であるが、そのために用いられる

器官は

吸盤と

鉤とである。同じ

仲間の動物で

独立の生活をしているものと、何かに

寄生しているものとを

並べて

比較して見ると、後者のほうに

吸着の

器官のいちじるしく

発達していることが直ちに知れる。

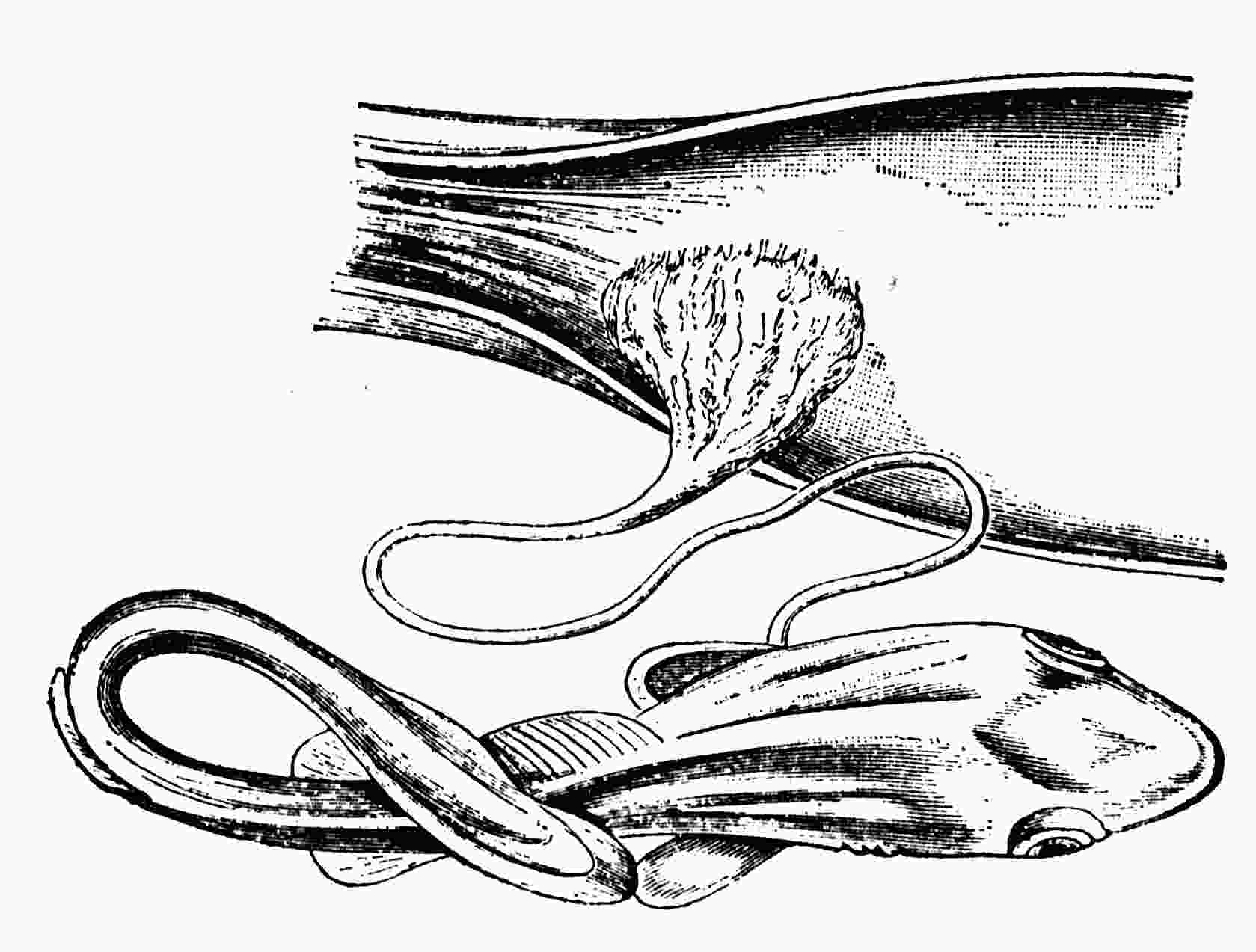

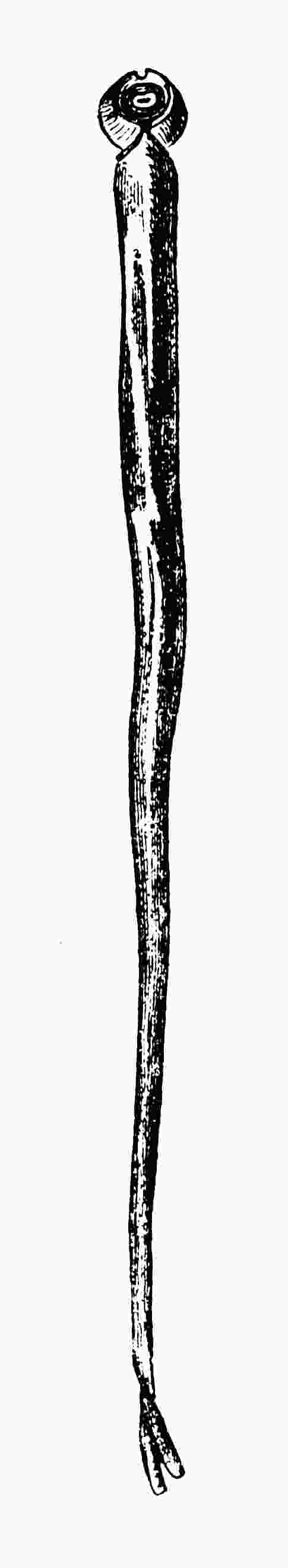

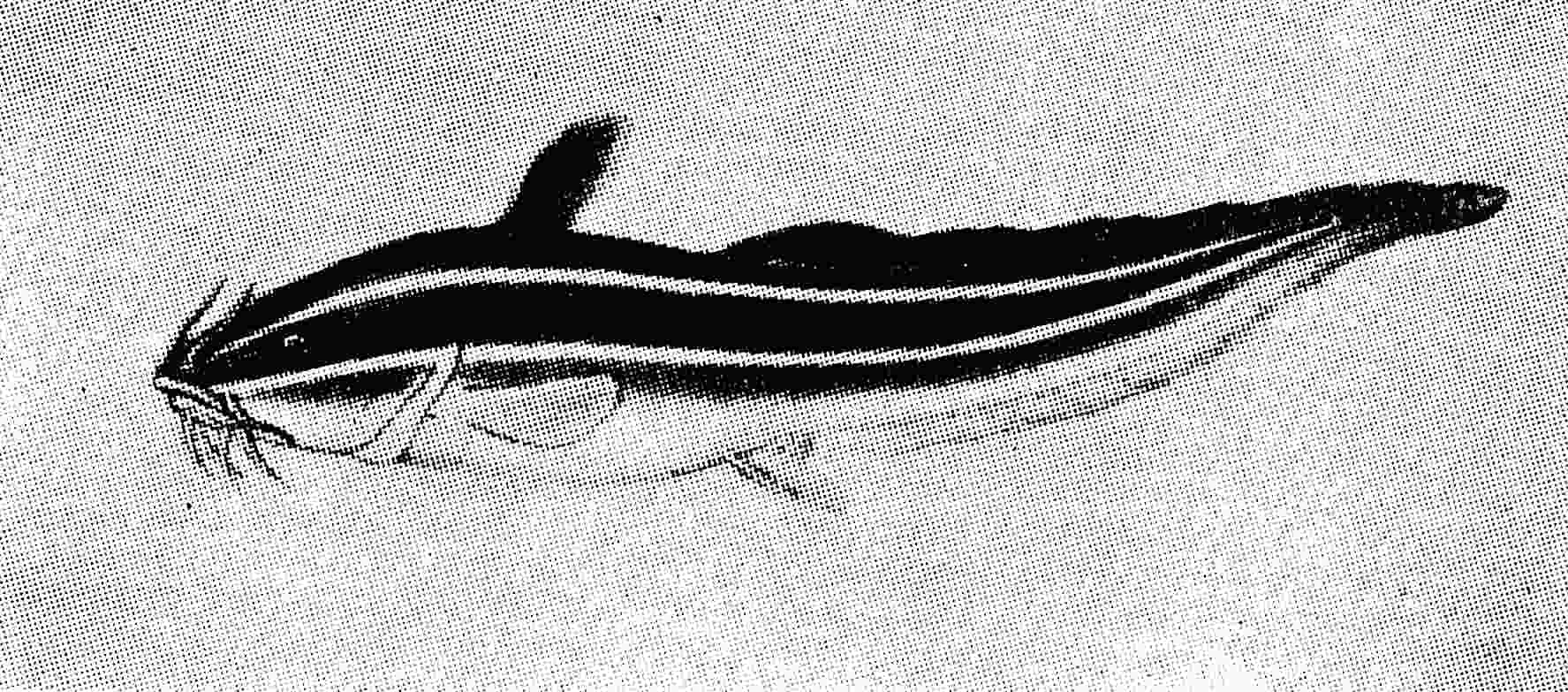

八目うなぎ

例

八目うなぎ

例えば

魚類では

寄生するものは

一般に少ないが、

八目鰻の

類はほかの

魚類の

皮膚に

吸いついて肉を食うゆえ、まず

寄生生活に近いものである。しこうしてその口は

普通の

魚類のごとく上下

顎を

備えてかむのではなく、

単に円く開いてあたかも

煙管の

雁頸のごとく、物に

吸い着けば、「たこ」の足の

疣と同じようで

容易に

離れぬ。これを

普通の

魚類の口の

構造にくらべると、

吸着に

適することにおいては

雲泥の

違いがある。

ふなむし

ふなむし

「ふなむし」は海岸の岩の上や船の中などを活発に走りまわって

容易に

捕えられぬほどゆえ、その七対ある足は

相応に長いが、

尖端が細く真直ぐであるから物にかじりつくことはできぬ。

小判虫

小判虫

これに反して、

鯛そのほかの大きな魚の口の中などに

吸いついている

小判形の虫は、「ふなむし」と同じ

仲間の動物であるが、足は

七対ともに太くて短く、

爪は

鉤状に曲がって先が

尖っているゆえ、しがみついていると

容易には

離れぬ。この虫と「ふなむし」とを

並べて

比較して見ると、体の

形状も

節の数も足の数も足の

節の数もすべて同じであるが、一方は

独立して走り歩き、一方は他動物に

寄生しているだけの

相違で、かように

吸着の

仕掛けが

違う。「ふなむし」の

類には

種々寄生の

程度の

異なるものがあるが、これらを

順に

見渡すと、

吸着の

装置が一歩一歩

完全になるありさまが明らかに知られる。

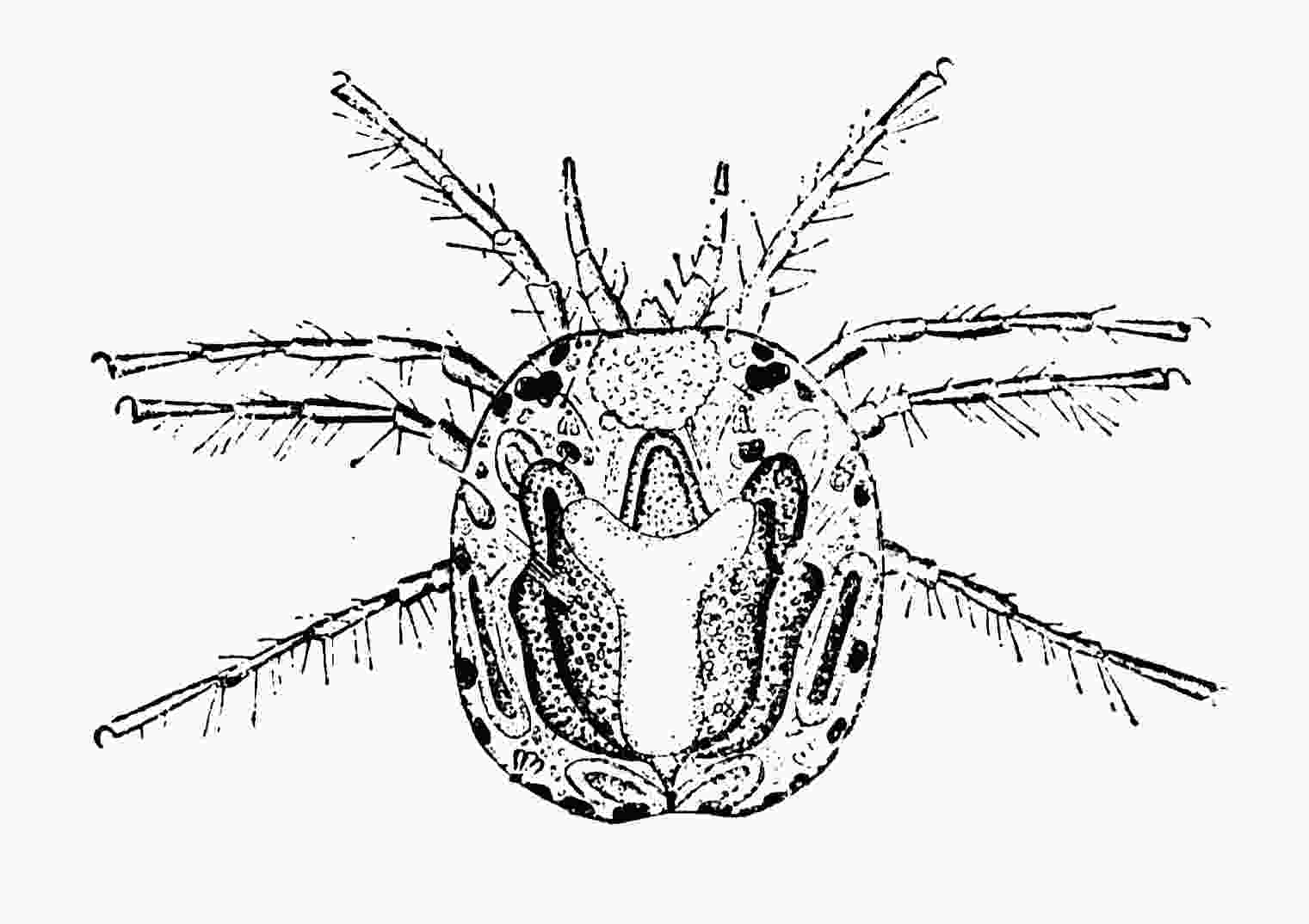

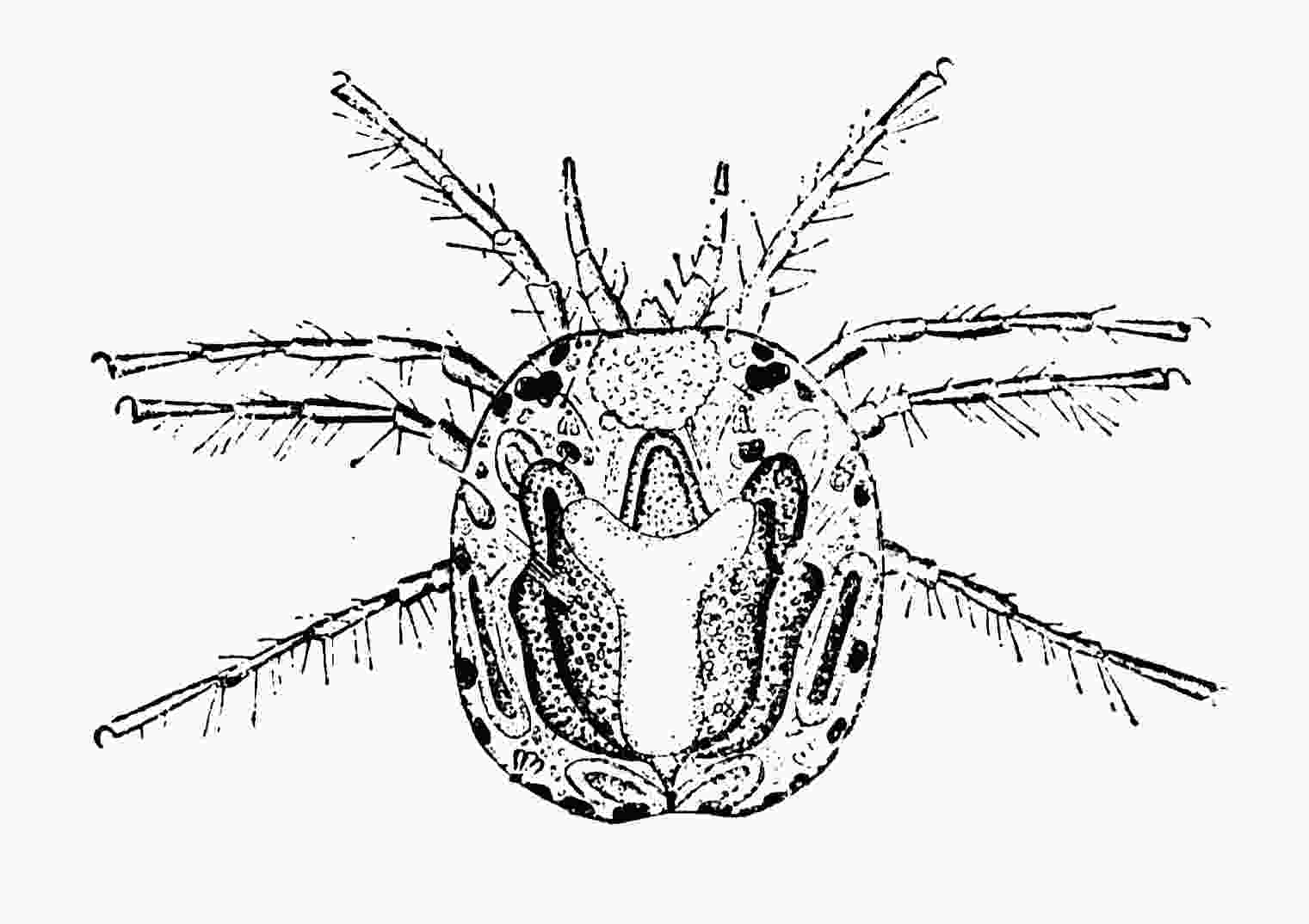

独立だに

独立だに

「だに」の

類には

独立の生活をするものと、

寄生するものとがあるが、これもくらべて見ると、

寄生するものほど、足が短くて

爪が

鉤状に曲がっている。土の上や水の中を自由に運動している

類では八本の足がみな身体の

直径より長いが、犬や牛などに

寄生する「だに」では足はすこぶる短く、かつ

吻を深く

皮膚の中へ

差し入れているゆえなかなか

離れぬ。

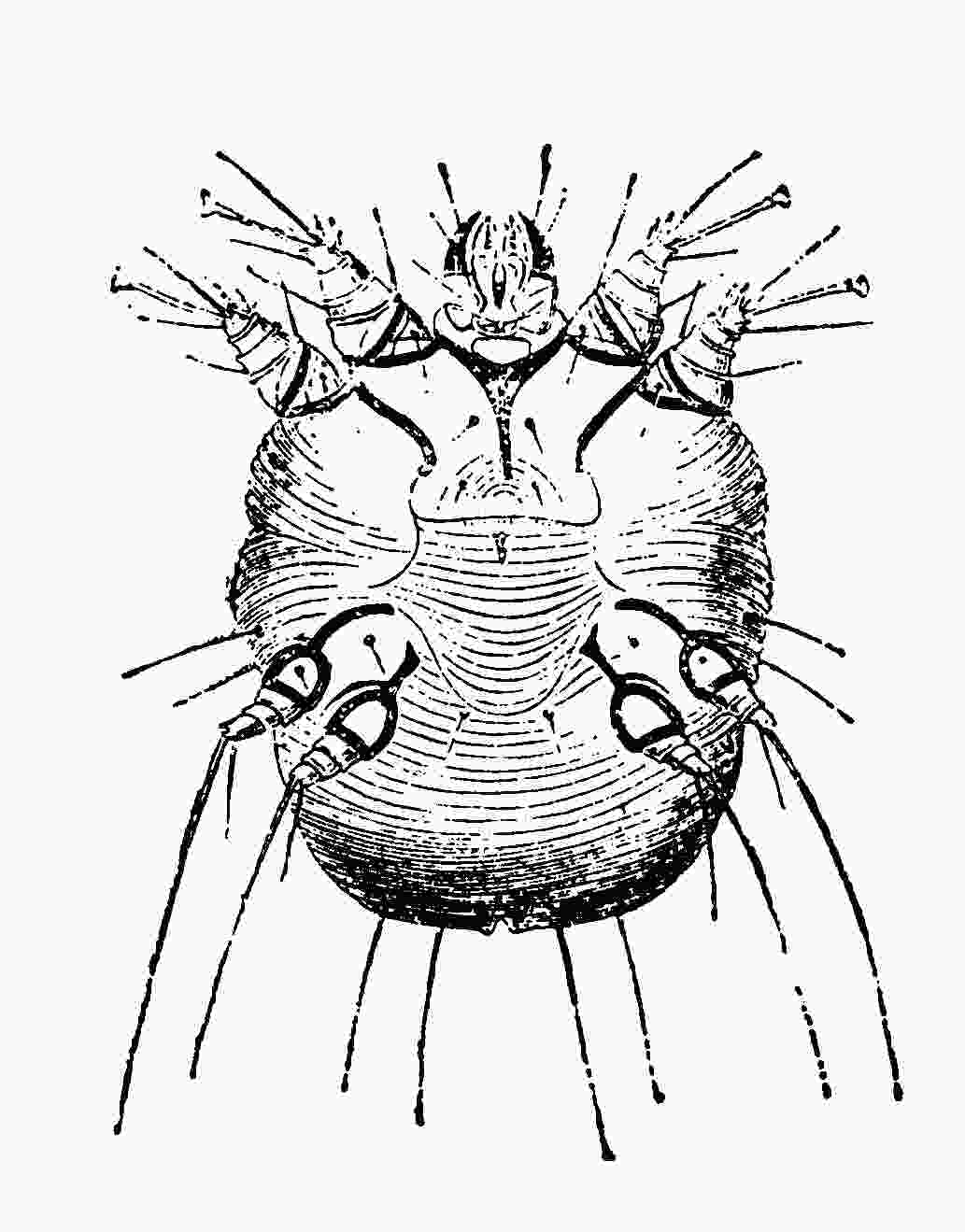

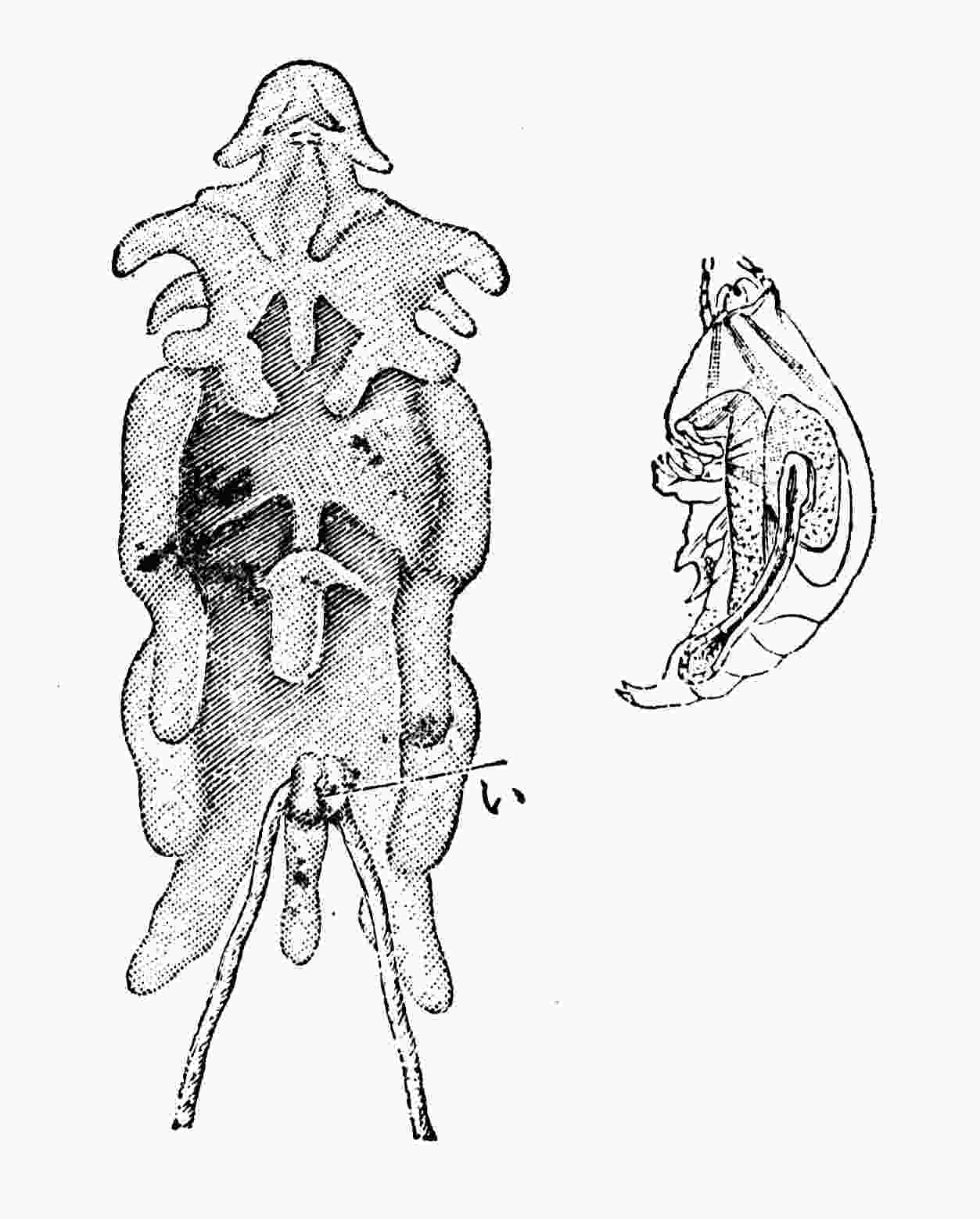

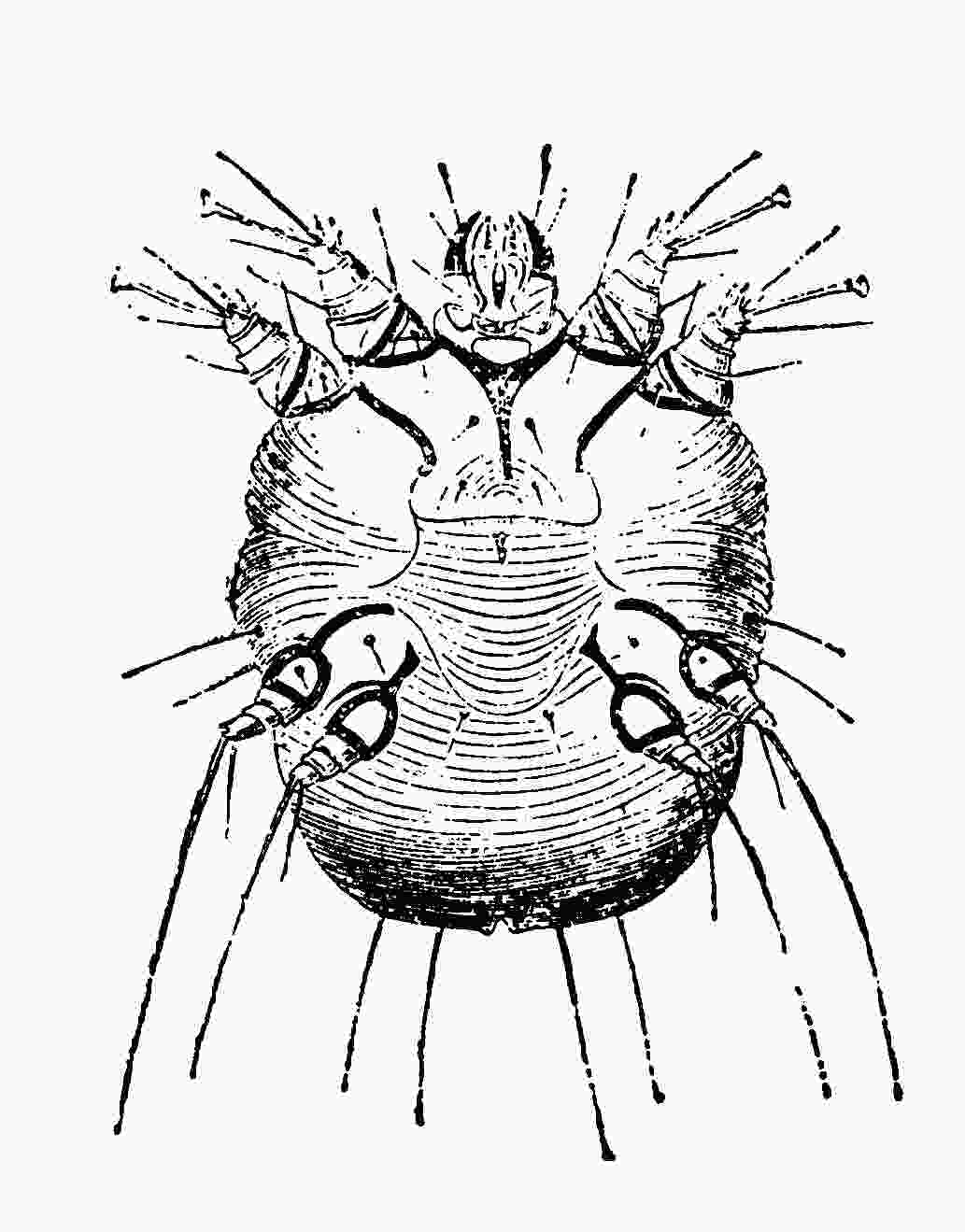

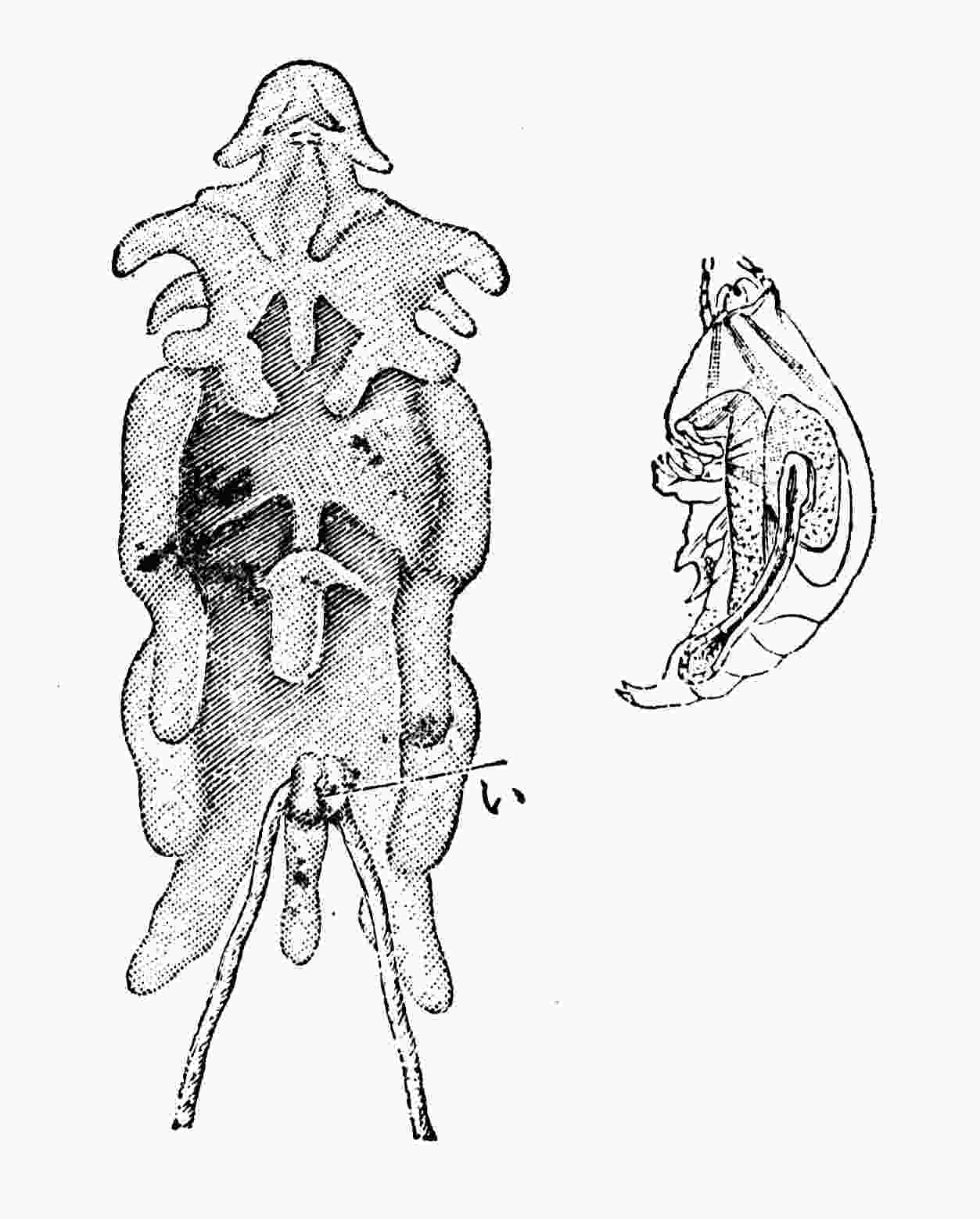

ひぜんのむし

ひぜんのむし

「ひぜんのむし」も「だに」の

一種であるが、これなどは人間の

皮膚の中に細かい

随道を

縦横に

掘って住んでいるので、足はきわめて短く、ほとんどあるかないかわからぬほどである。しかし

爪だけは明らかにある。

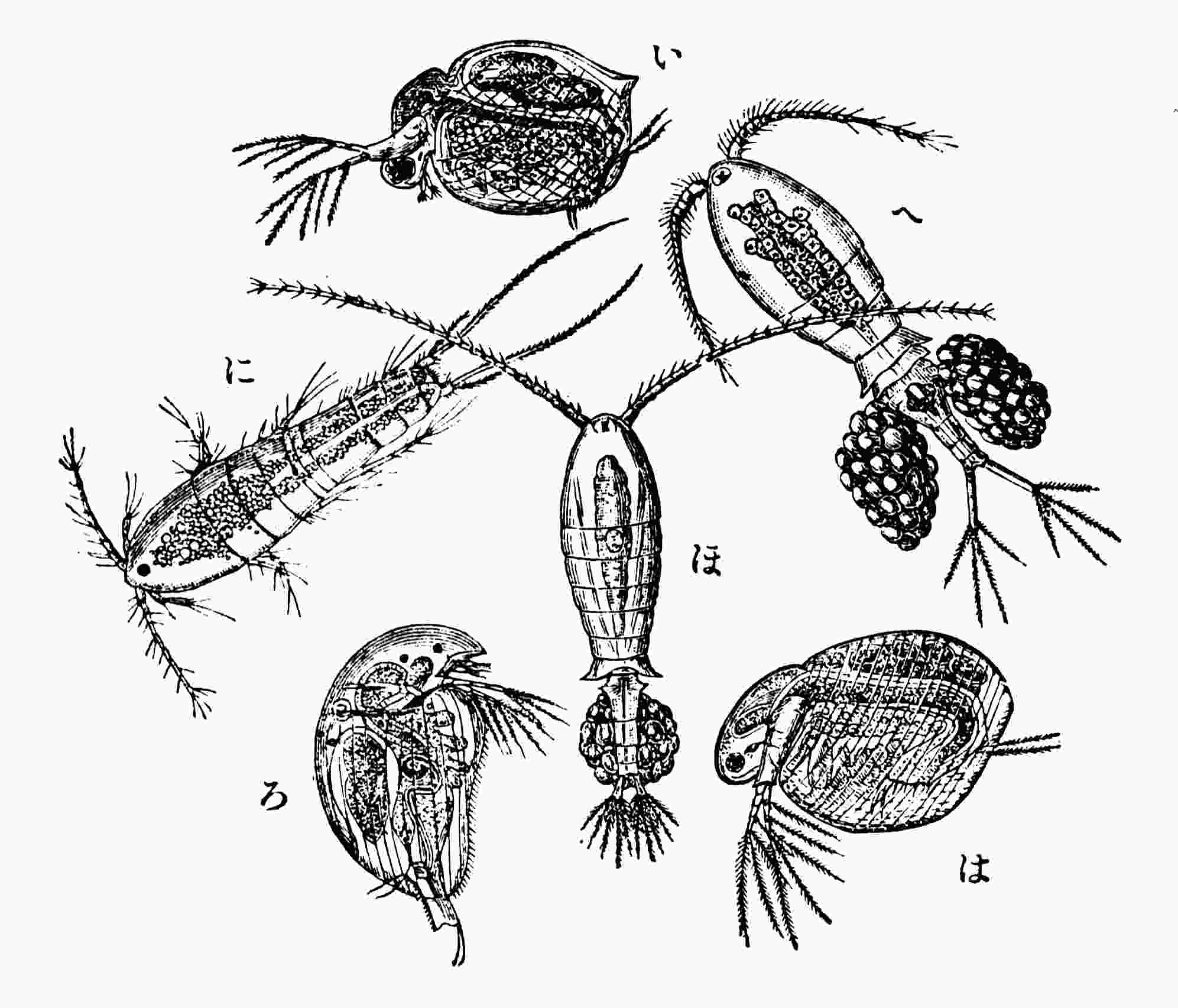

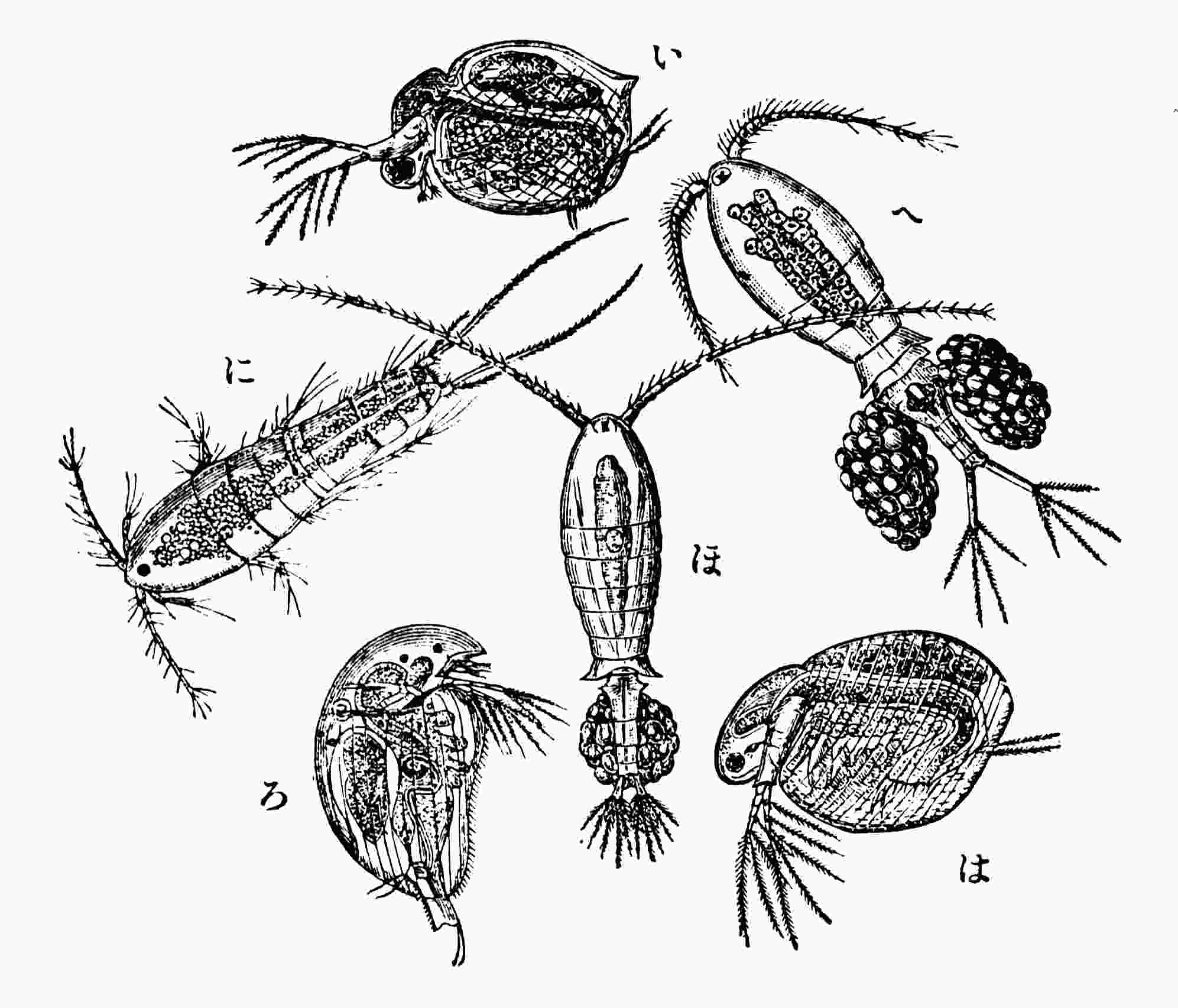

鯉や金魚の表面につく「ちょう」は「みじんこ」の

類であるが、

普通の「みじんこ」とは

違うて左右の

上顎が

変形して「たこ」の

疣のごときものとなり、これを用いて

確かに魚の

皮膚に

吸いついている。かような

吸盤は

独立生活をする「みじんこ」ではけっして見ることはできぬ。「ひる」は身体の

構造からいうと「みみず」と同じ

類に

属するが、「ひる」の中でも

魚類や

亀などに

吸いついている

種類になると、ほとんど

一生涯同じところに

吸着しているゆえ

立派な

寄生虫である。年中土を食うている「みみず」には、頭から

尻までどこにも

吸盤も

鉤もないに反し、「ひる」のほうには体の

両端に強い

吸盤があって、これで

吸いつくと

如何に魚がもがいてもけっして

離れることはない。

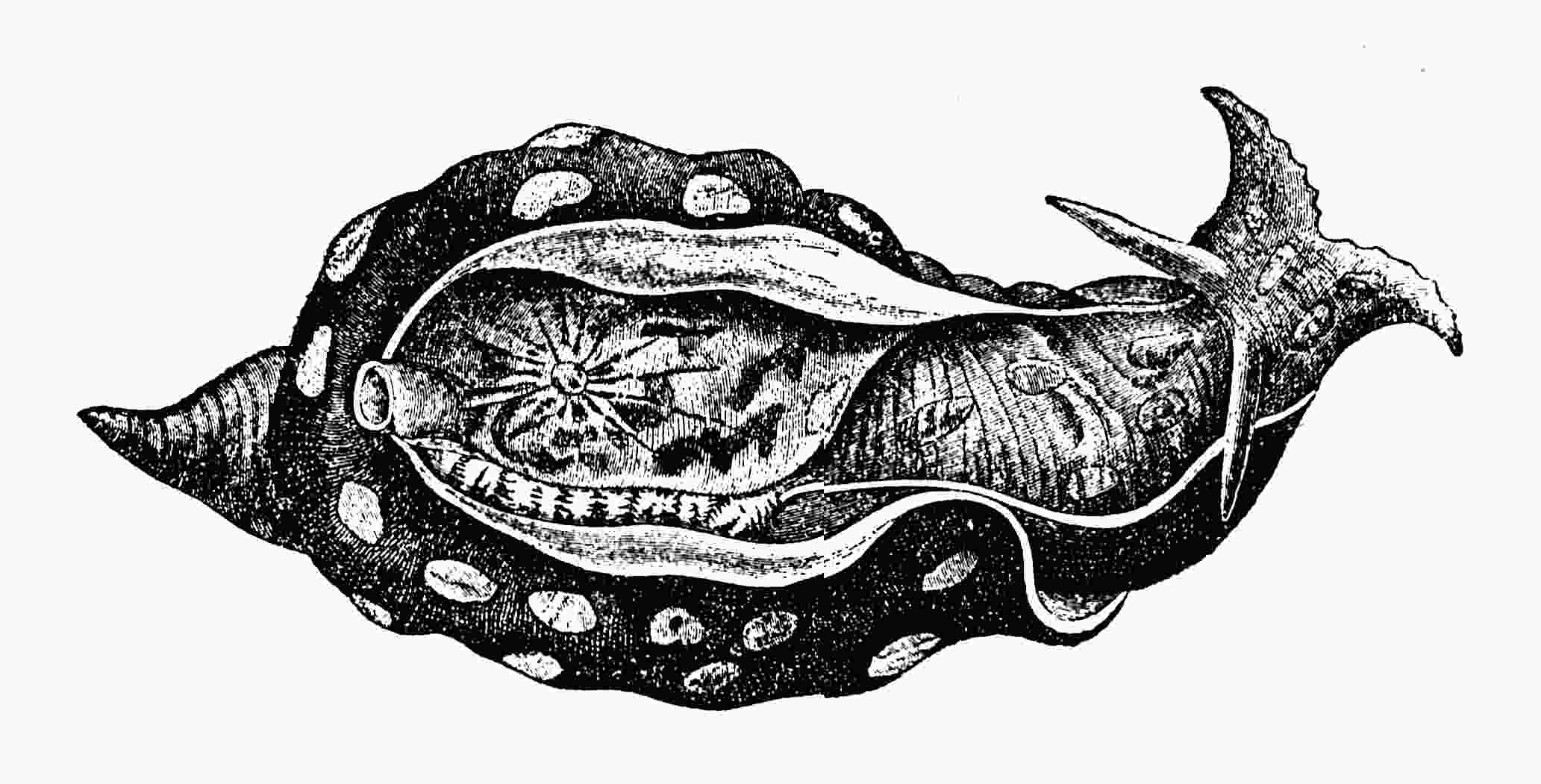

魚に「ちょう」の吸いついているさま

魚に「ちょう」の吸いついているさま

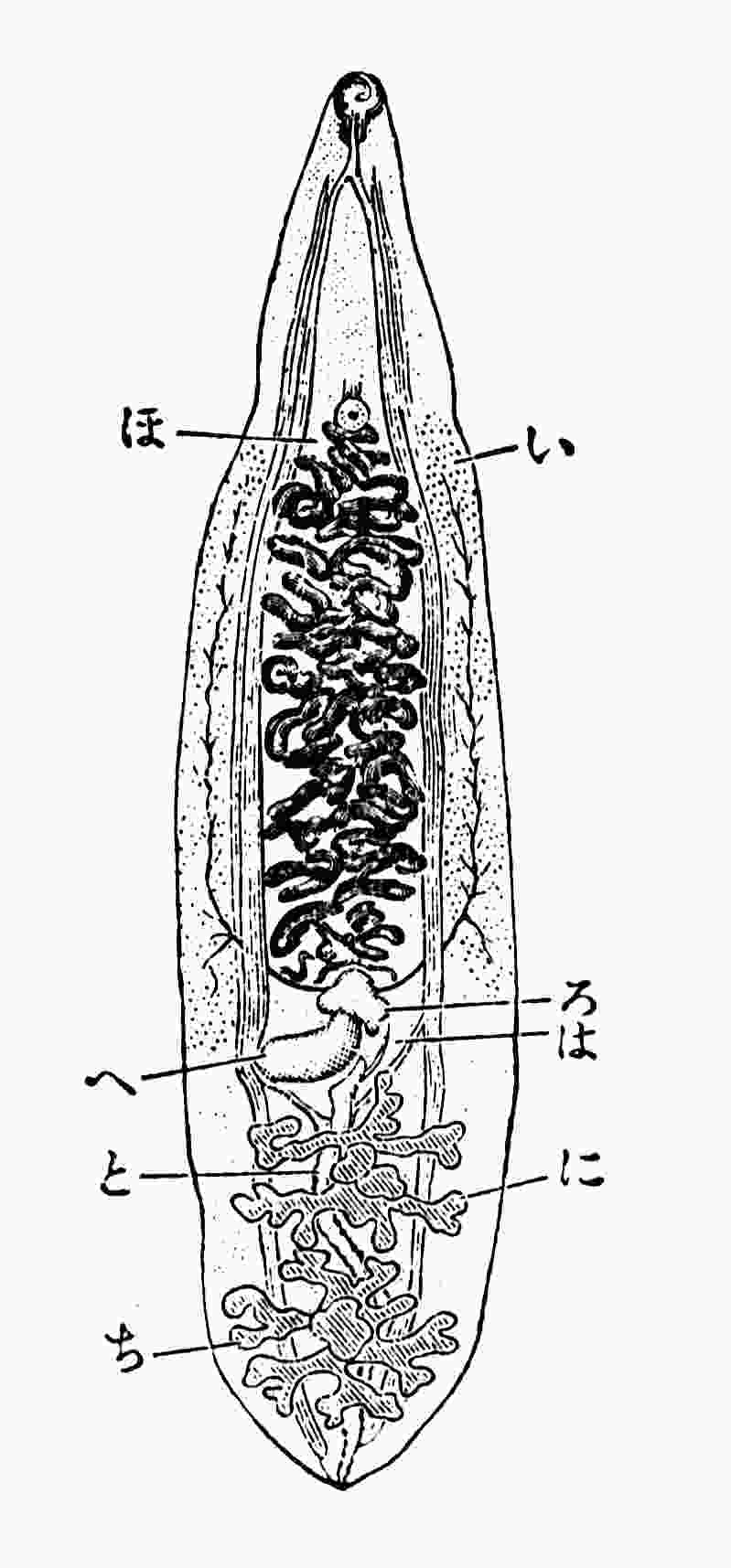

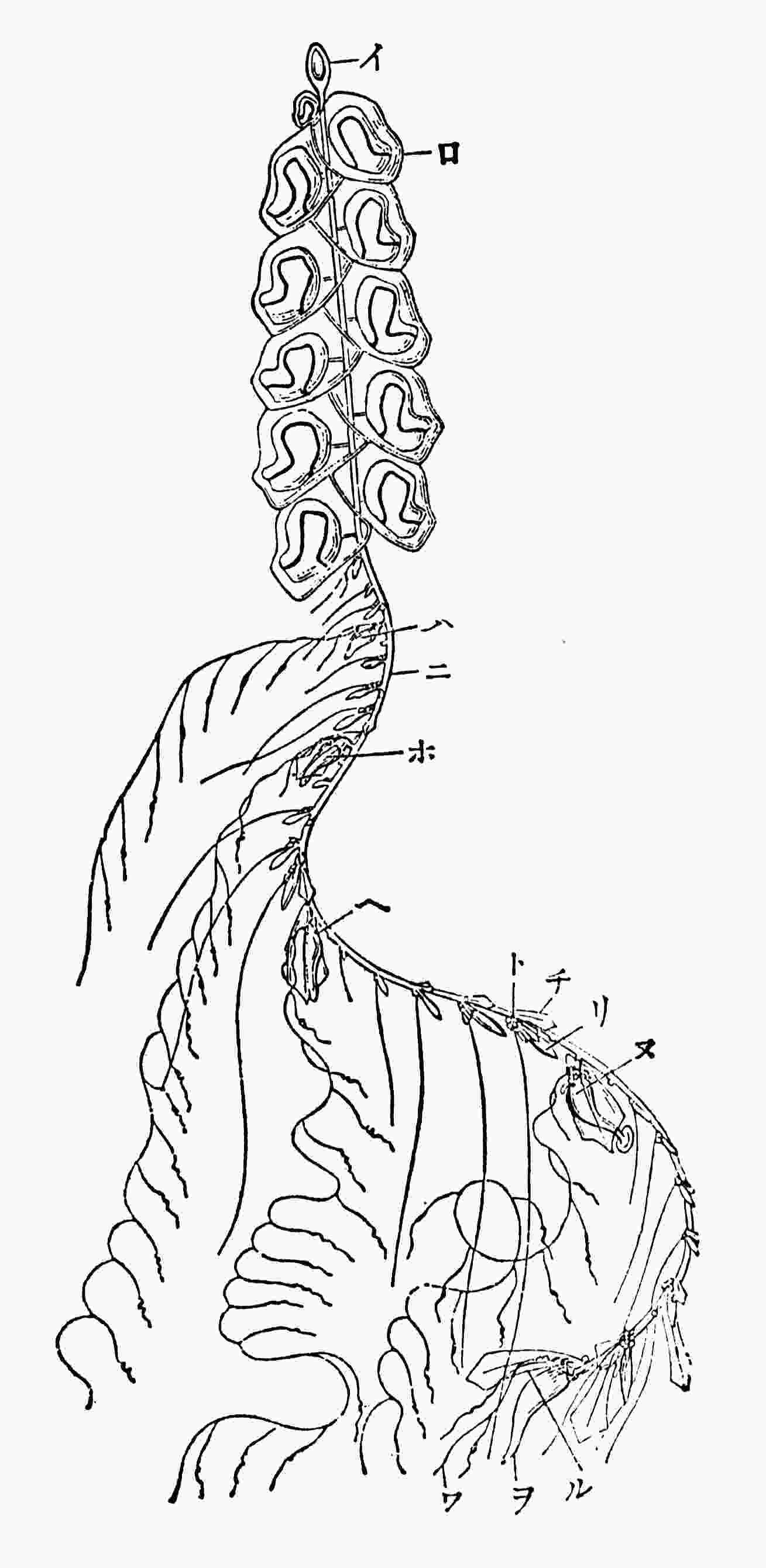

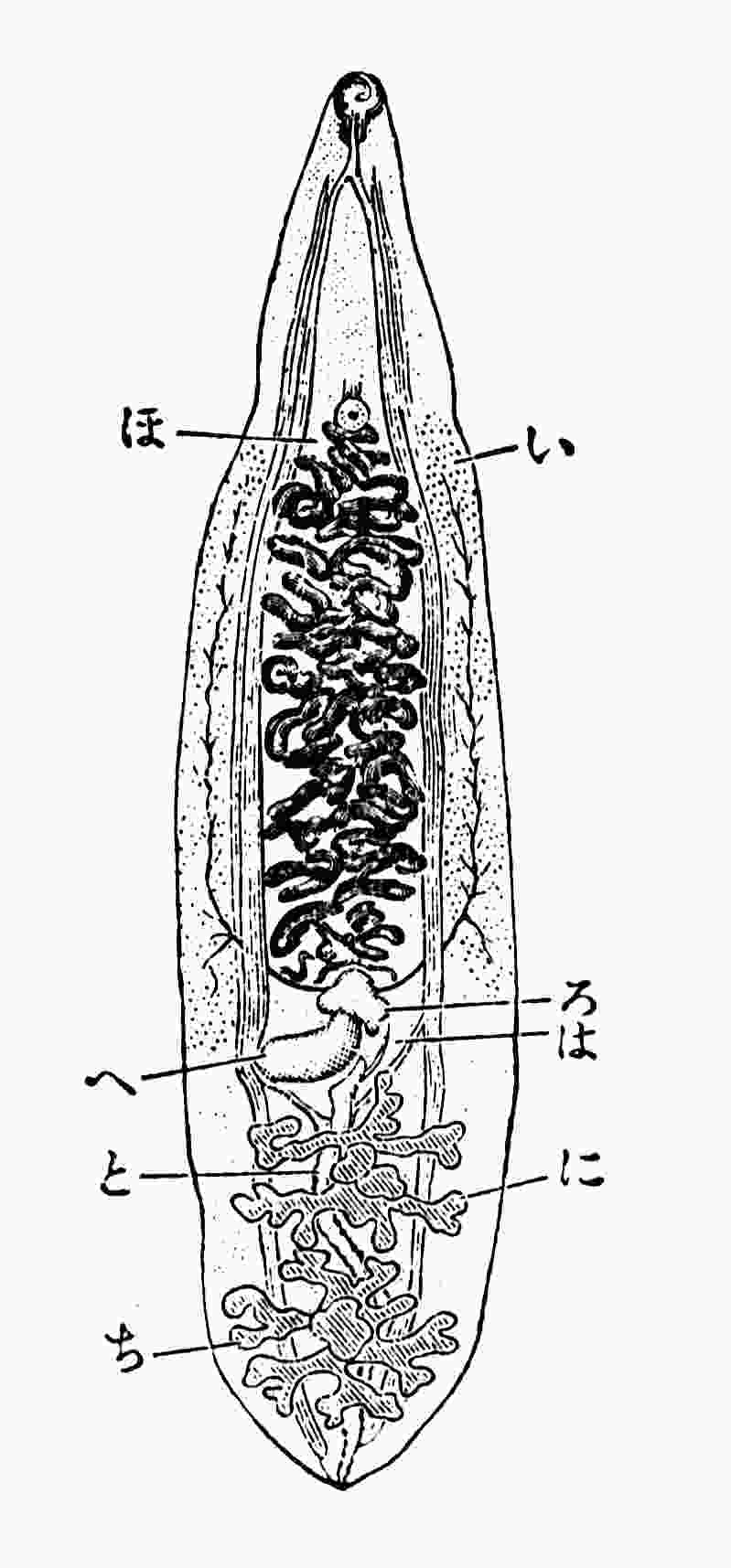

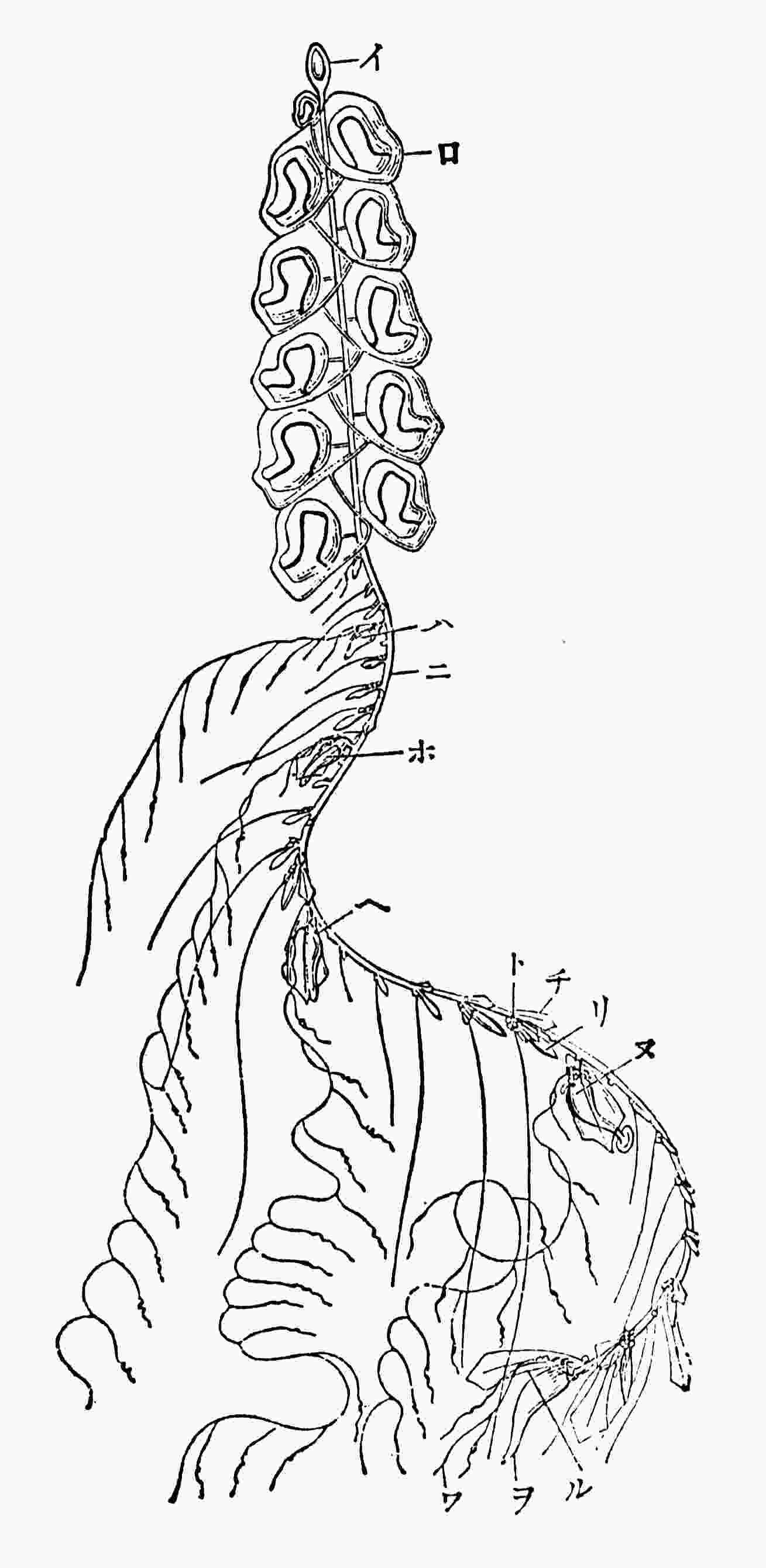

「さなだむし」や「ジストマ」は

寄生虫の

模範ともいうべきものであるが、みな

固着の

器官が

発達している。「さなだむし」のほうには

種類によってあるいは

吸盤、あるいは曲がった

鉤、あるいは

吸盤と

鉤とが頭の

端にあって、これを用いて

腸の

粘膜に

付着している。また「ジストマ」のほうは、

腹面の前方に

二個の

吸盤が

縦に

並んでいるが、これをもって同じく

粘膜などに

吸いつく。漢字で二口虫と書くのは、

二個の

吸盤が口のごとくに見えるからである。

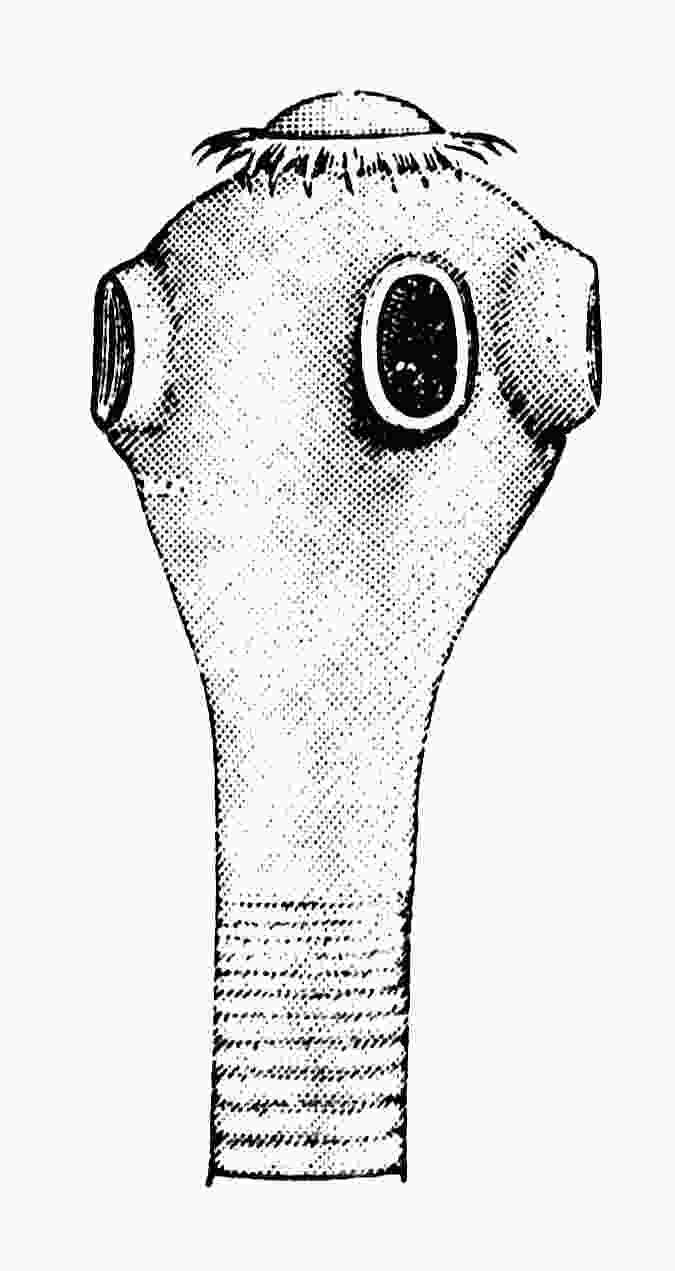

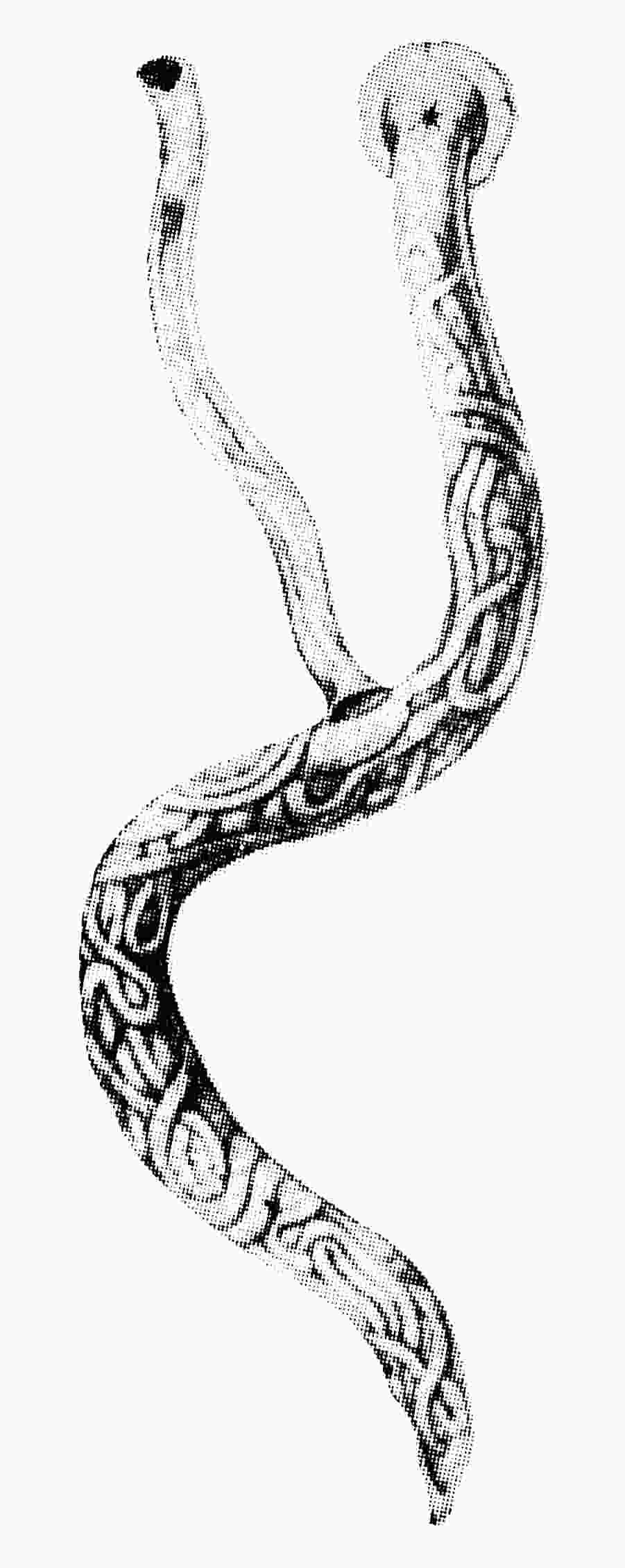

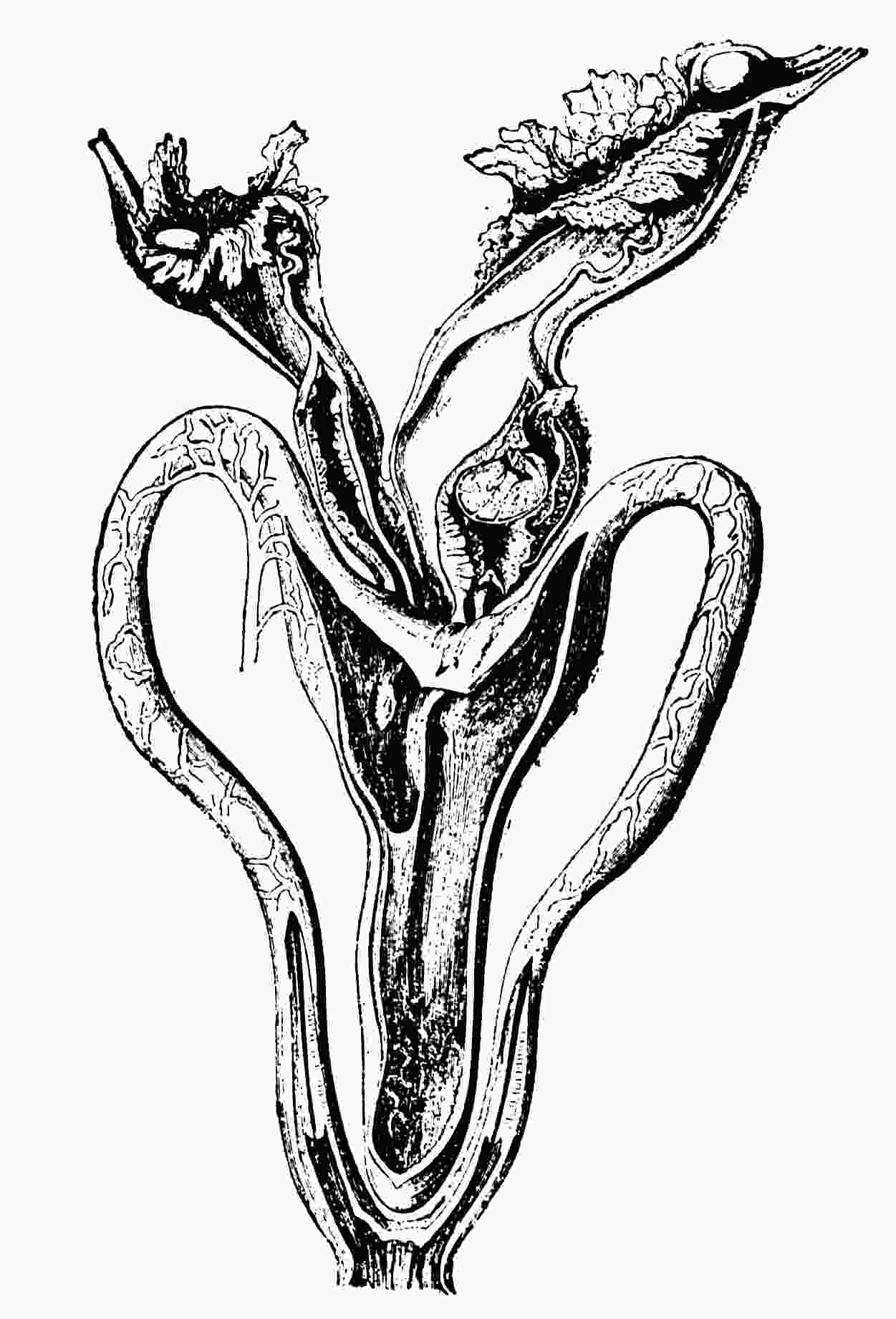

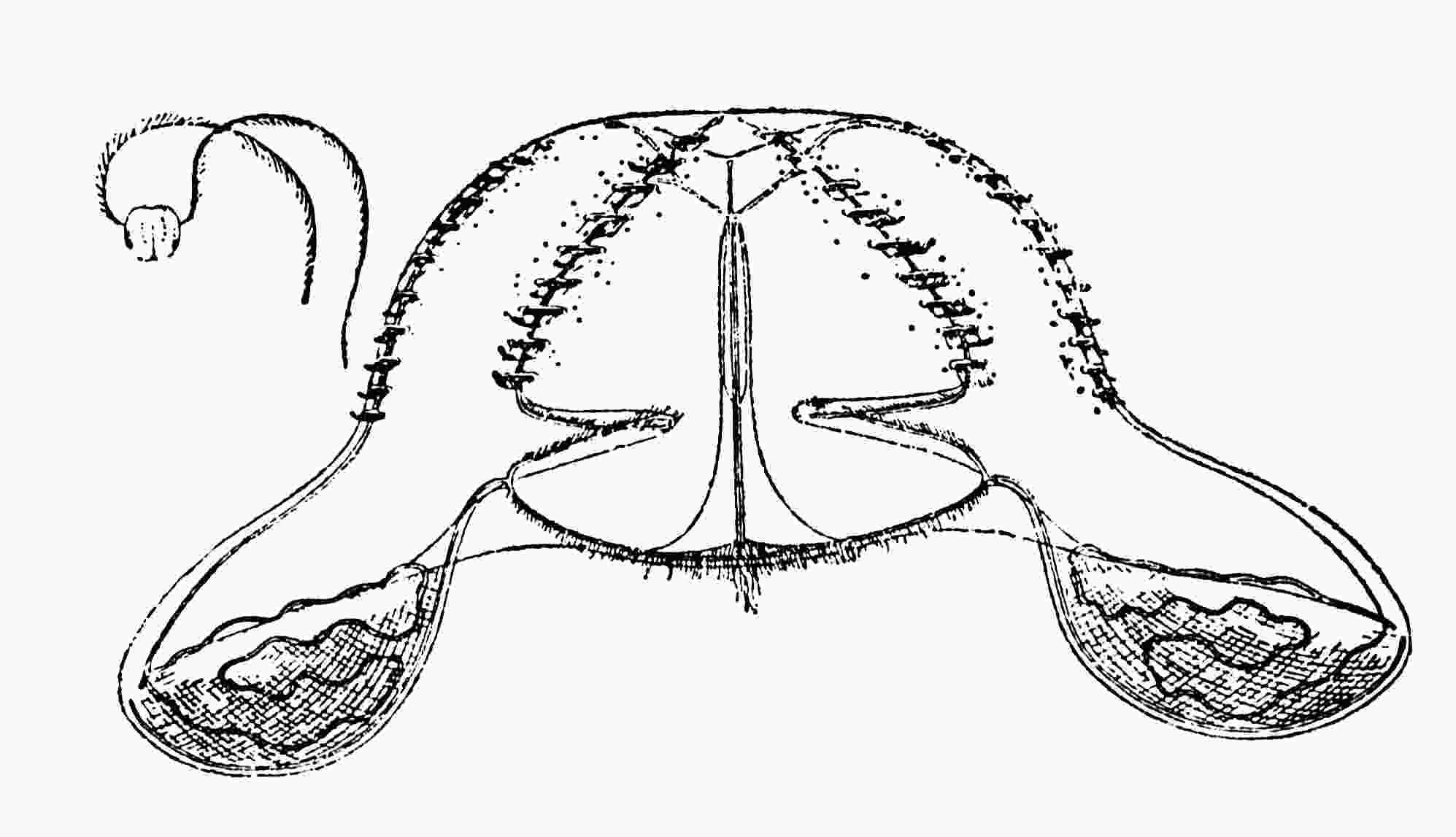

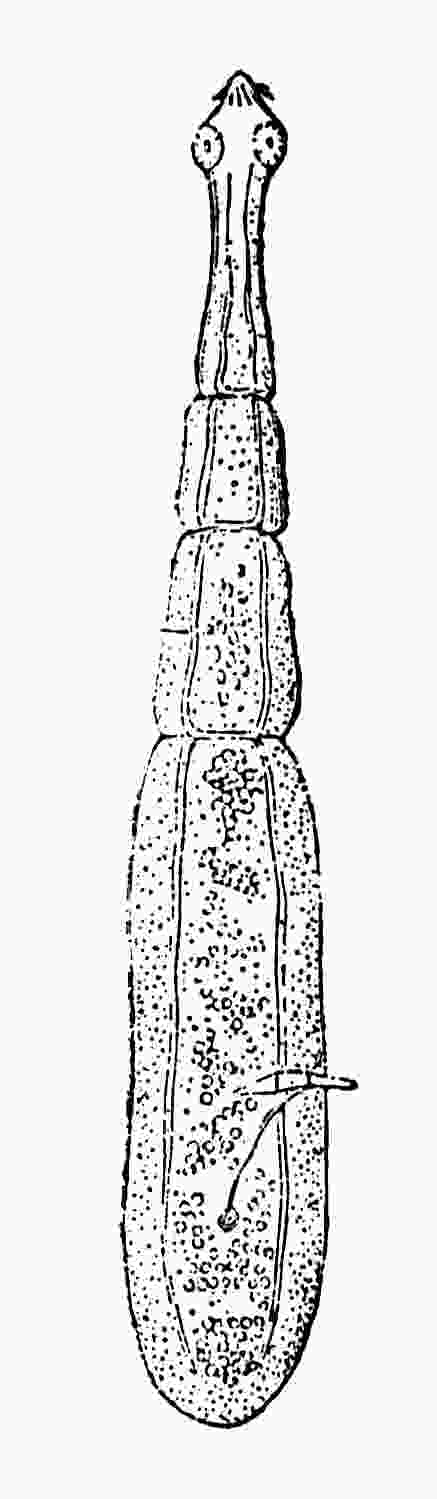

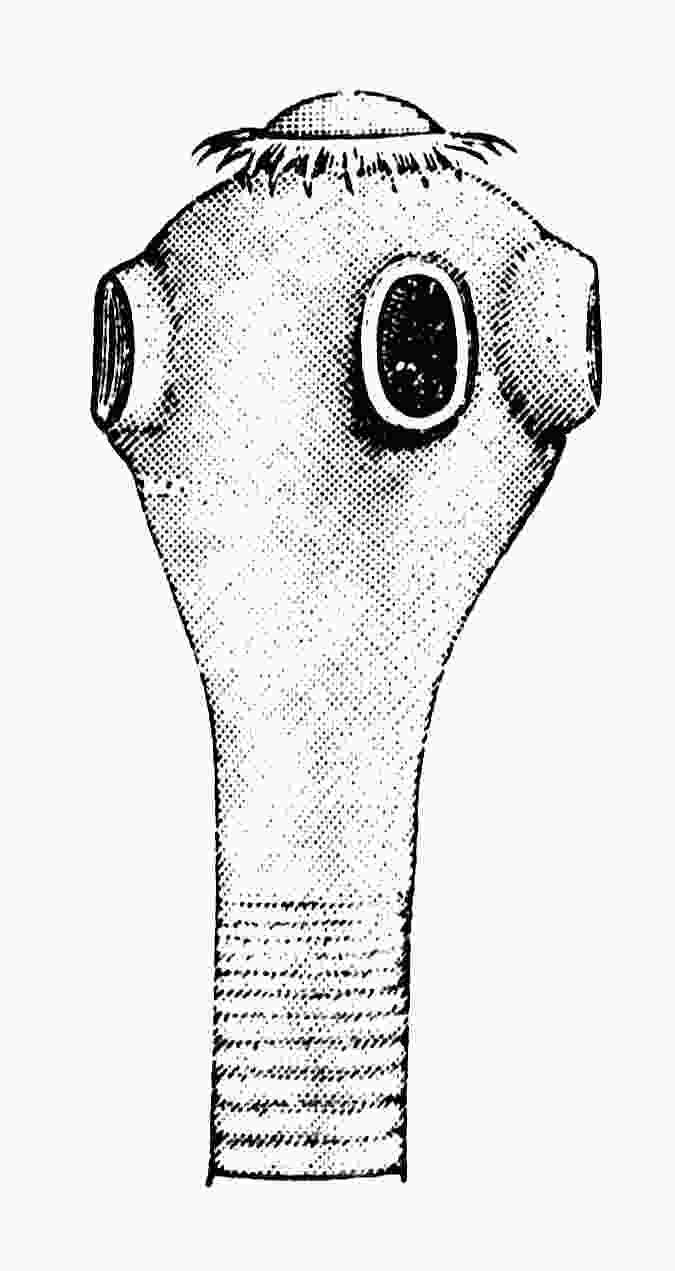

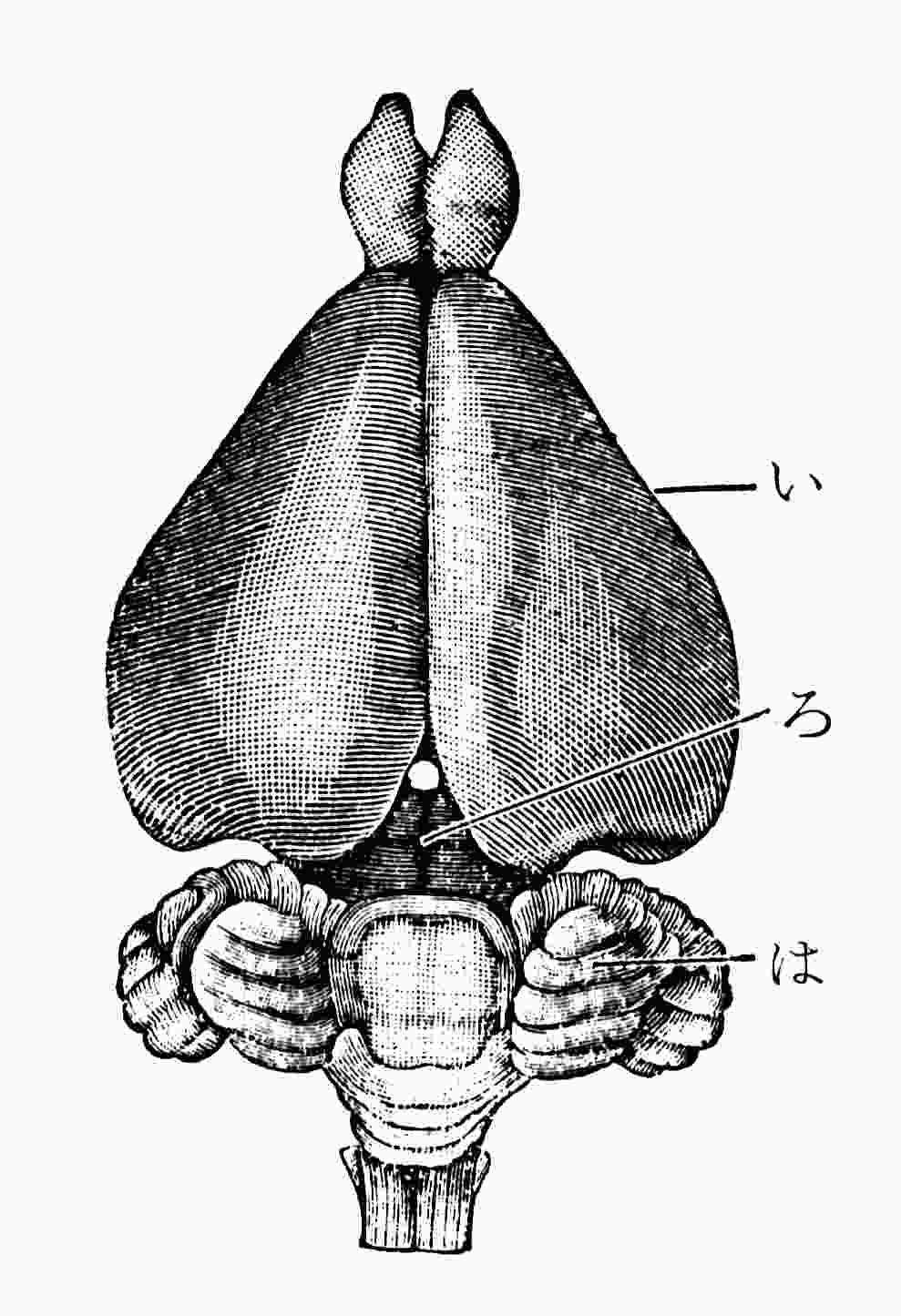

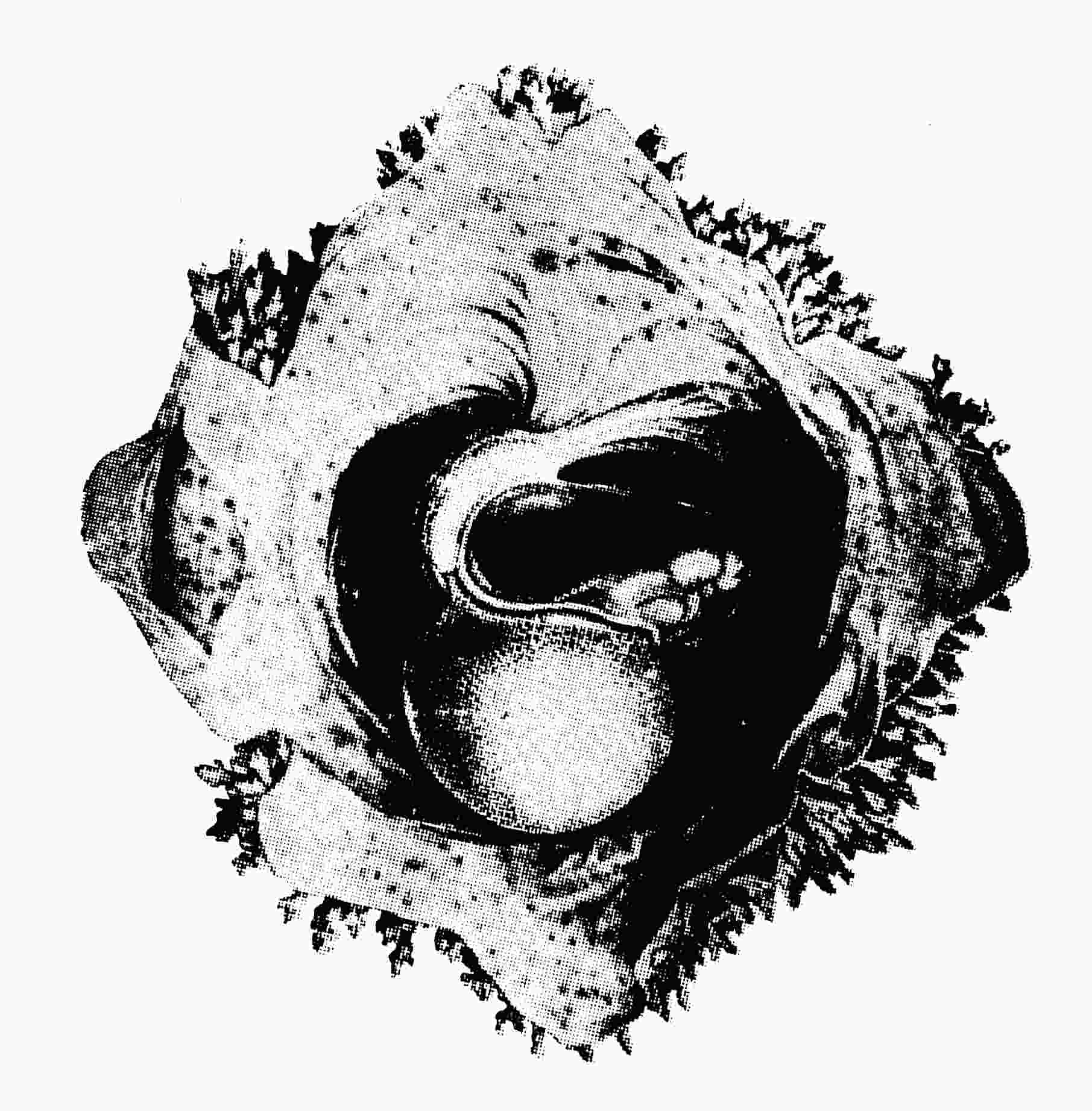

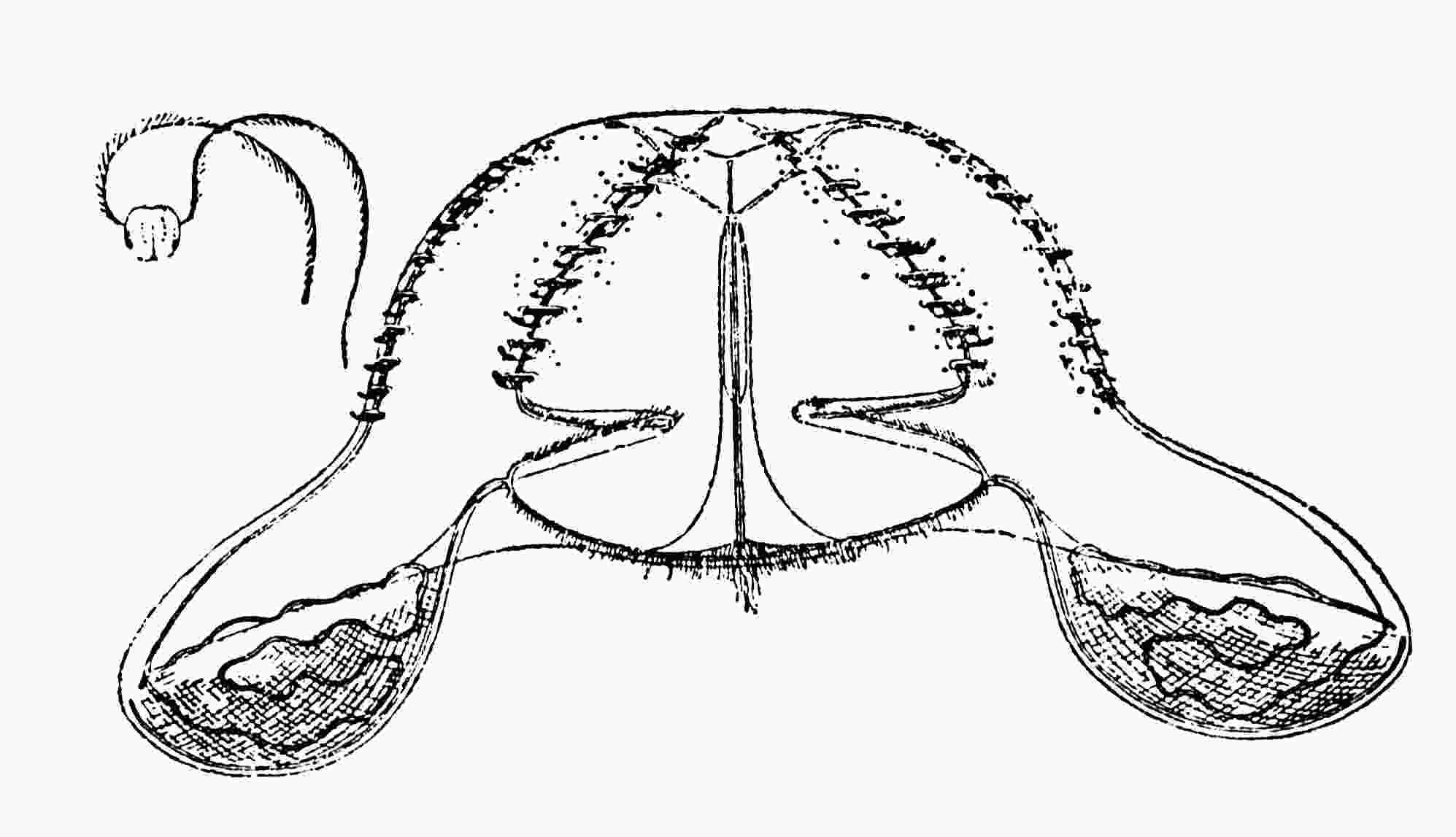

条虫の頭

条虫の頭

かくのごとく

寄生動物には

吸着の

器官が

発達して、

如何なることがあってもけっして宿主動物をとり

逃がさぬようにできているが、その代わり運動の

器官ははなはだしく

退化するをまぬがれぬ。前に

比較した「

独立だに」と「ひぜんのむし」とでも、「ふなむし」と

鯛の口の

小判虫とでも、

吸着の

仕掛けの進んだほうは運動の力は

衰えている。けだし

寄生動物は、後生大事に宿主動物にかじりついていさえすれば生活ができるから運動の

必要がないのみならず、少しでも自由の運動を

試みれば、宿主動物との

縁が切れるおそれがあって生活上すこぶる

危険であるゆえ、

自然必要な

器官が

発達し、

不必要な

器官が

退化して、

爪は大きくなり、足は短くなるというような

結果を生じたのであろう。

種々の

程度の

寄生生物を

通覧すると、

吸着器官の

発達と運動

器官の

退歩とはつねに

並行し、両方とも

寄生生活の

程度と

比例しているように見える。すなわち時々

寄生するものや、

半ば

寄生するものには、運動の

器官がなお

備わっているが、

宿主動物から

離れぬようになれば、

吸着の

器官が

完備して運動の

器官がなくなり、「さなだむし」や「ジストマ」のごとき

模範的の

寄生虫になると、自由運動の力は全く

消滅してしまう。

寄生動物は

独立に生活するものとは

違い、ほかの動物が食物を消化してその

滋養分を

濾しとった

液を

吸うのであるから、自分でさらにこれを消化する

必要がない。それゆえ

寄生動物では消化の

器官は

退化するばかりで、

特に他動物の

腸の中に

寄生するものの中には、全く消化

器官のない

種類もある。宿主動物の外面に

吸いついている

寄生虫は、

血液を

吸いとるに

適した

特殊の口がなければならぬが、宿主動物の内部に住んでいる

寄生虫は、全身

滋養液の中に

浸されていることゆえ、

皮膚の全面からこれを

吸収さえすれば、

別に口がなくとも

差支えはない。

いったい動物の消化

器官の

発達は食物の

如何によって大いに

違うもので、

腸の長さなども肉食動物と、草食動物とでは

非常な

相違がある。羊と

豹とはほぼ同大であるが、

豹の

腸は体の長さの三倍よりないに反し、羊の

腸はその二十七、八倍もある。かように長い

腸が

狭い

腹の中にしまってあるから、

勢い何回も曲がりくねっている。

支那人が

屈曲した山道を

形容して「

羊腸」というのはもっともな語である。動物園へ行って見ても、

豹の

腹はいつも小さいが、山羊の

腹は

太鼓のように

膨れている。これも

腸の長短とその

内容物の多少とによって起こる

相違である。

何故草食動物は

腸が長くて、肉食動物は

腸が短いかというに、草の葉には

滋養分が少なくて

滓が多いゆえ、これを消化して

吸収するにはよほど手間がかかるが、肉のほうは

滋養分に

富んでいるゆえ、

溶けて

濃い

液となり、

速やかに

吸収せられるからであろう。人間でも植物を多く食う国の人は

腸が長く、肉を多く食う国の人は

腸が短い。かつその

排出する

糞便も肉食の人は

少量であるが、植物のみを食う人のは太くてみごとである。されば

腸の長さを

測れば、それによってその動物が肉食

性のものか、草食

性のものかおよその

判断ができる。

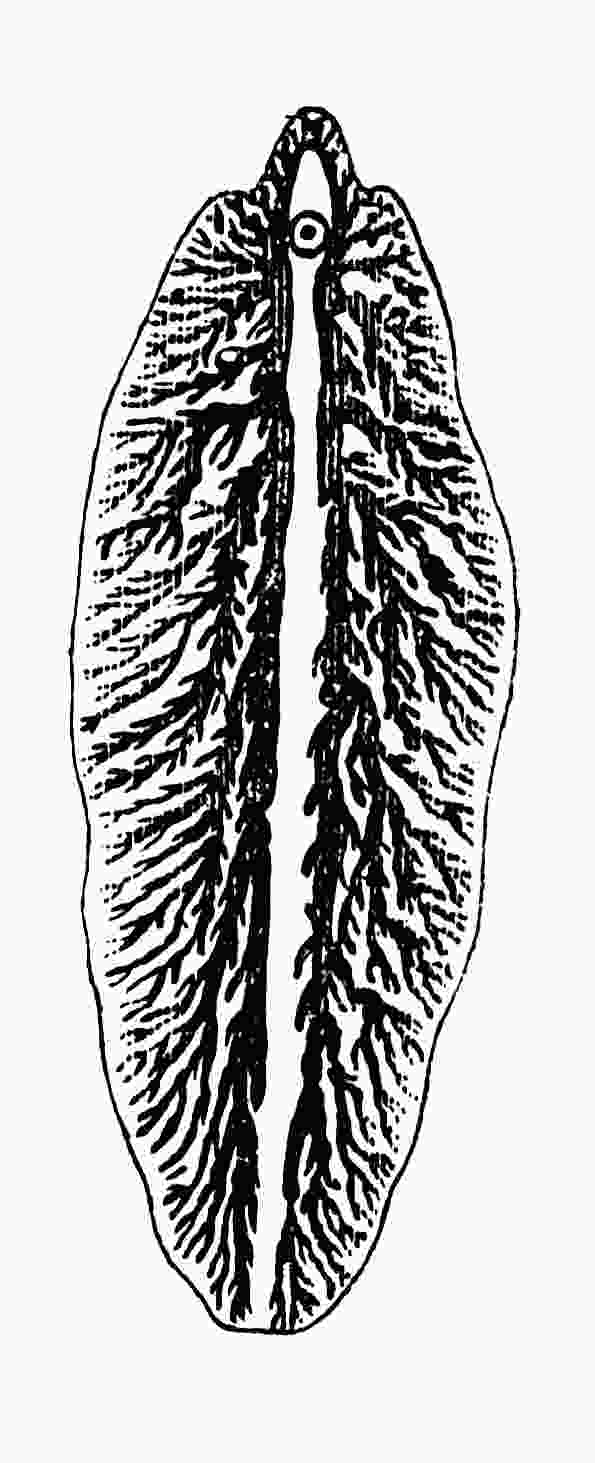

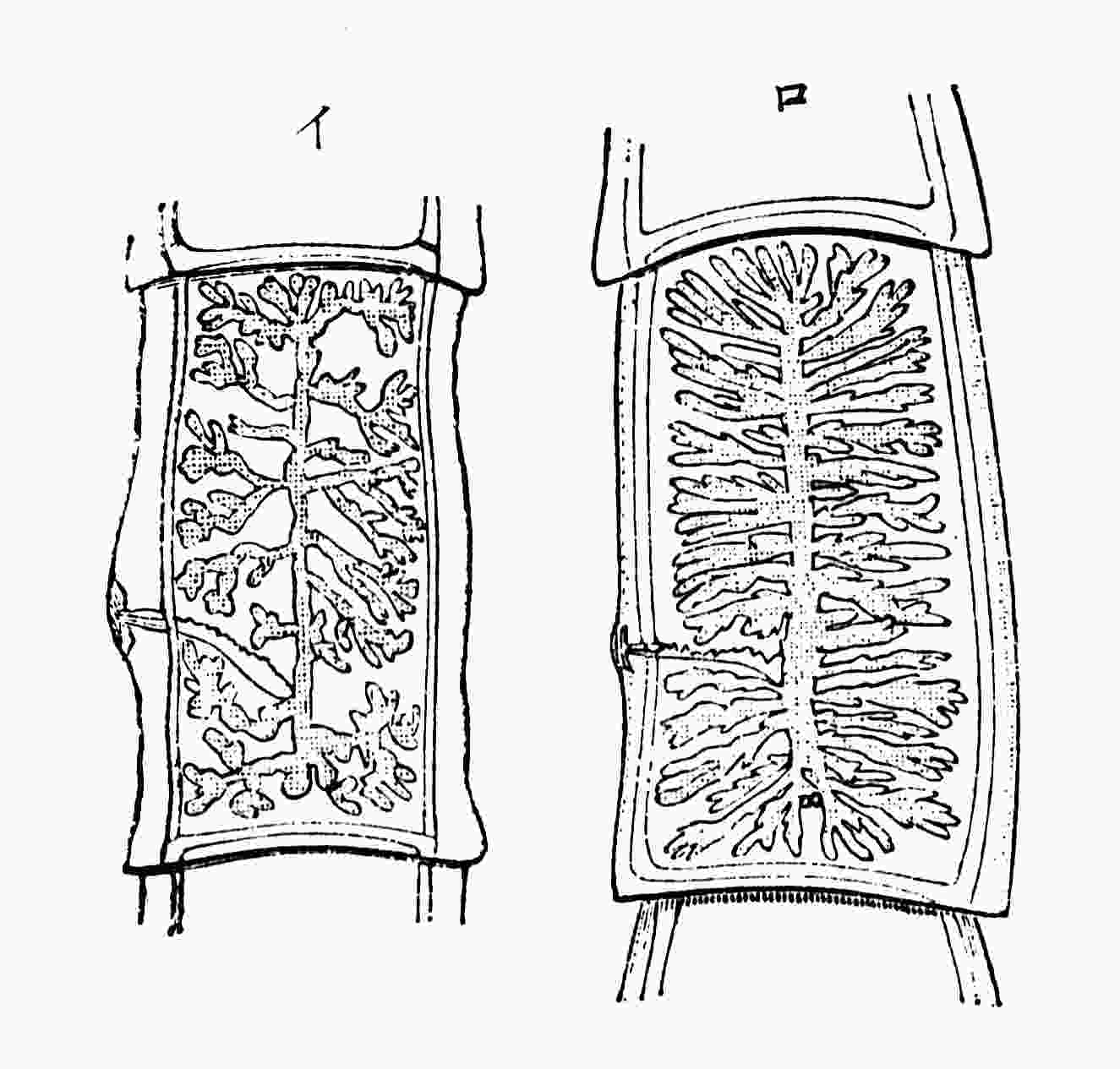

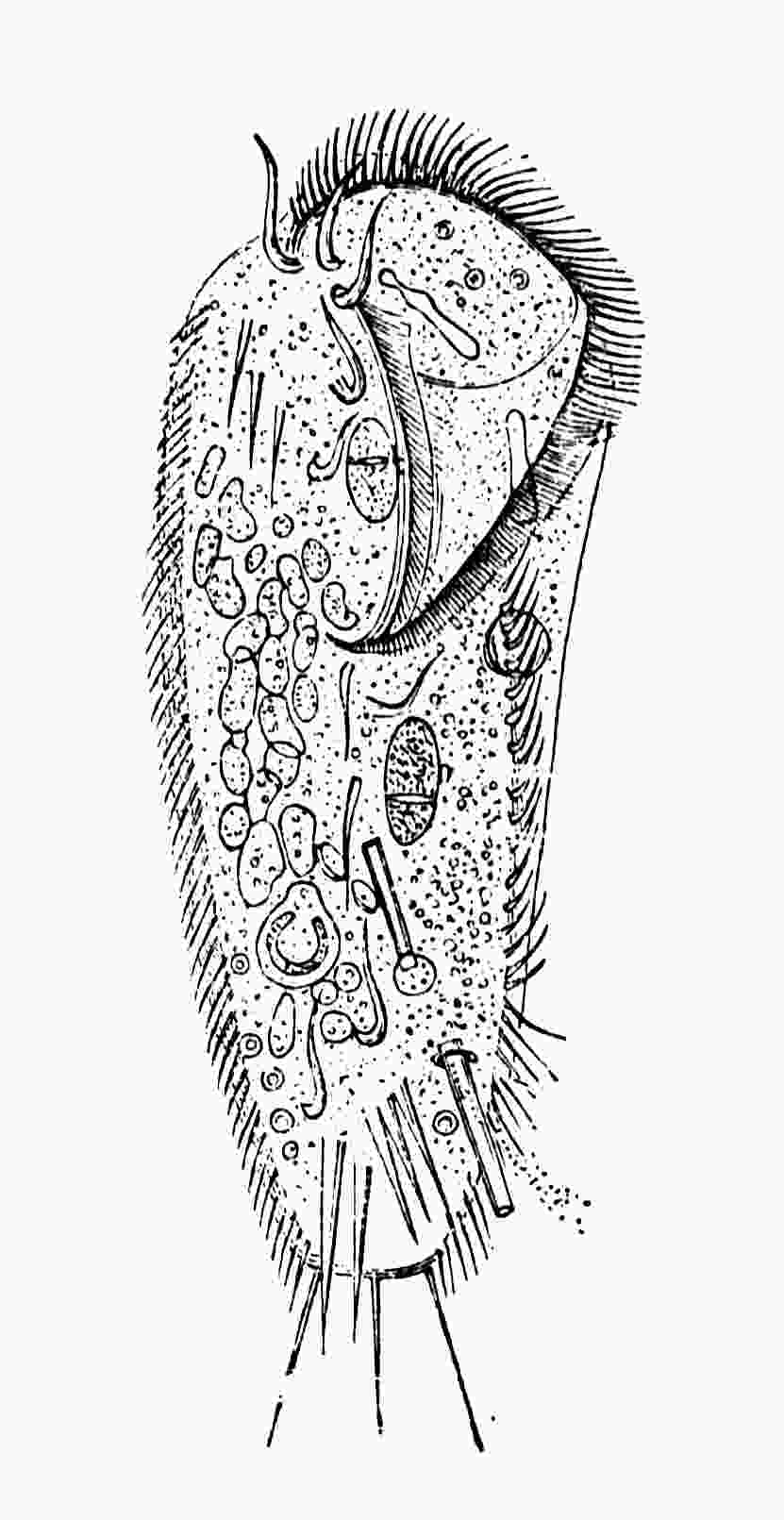

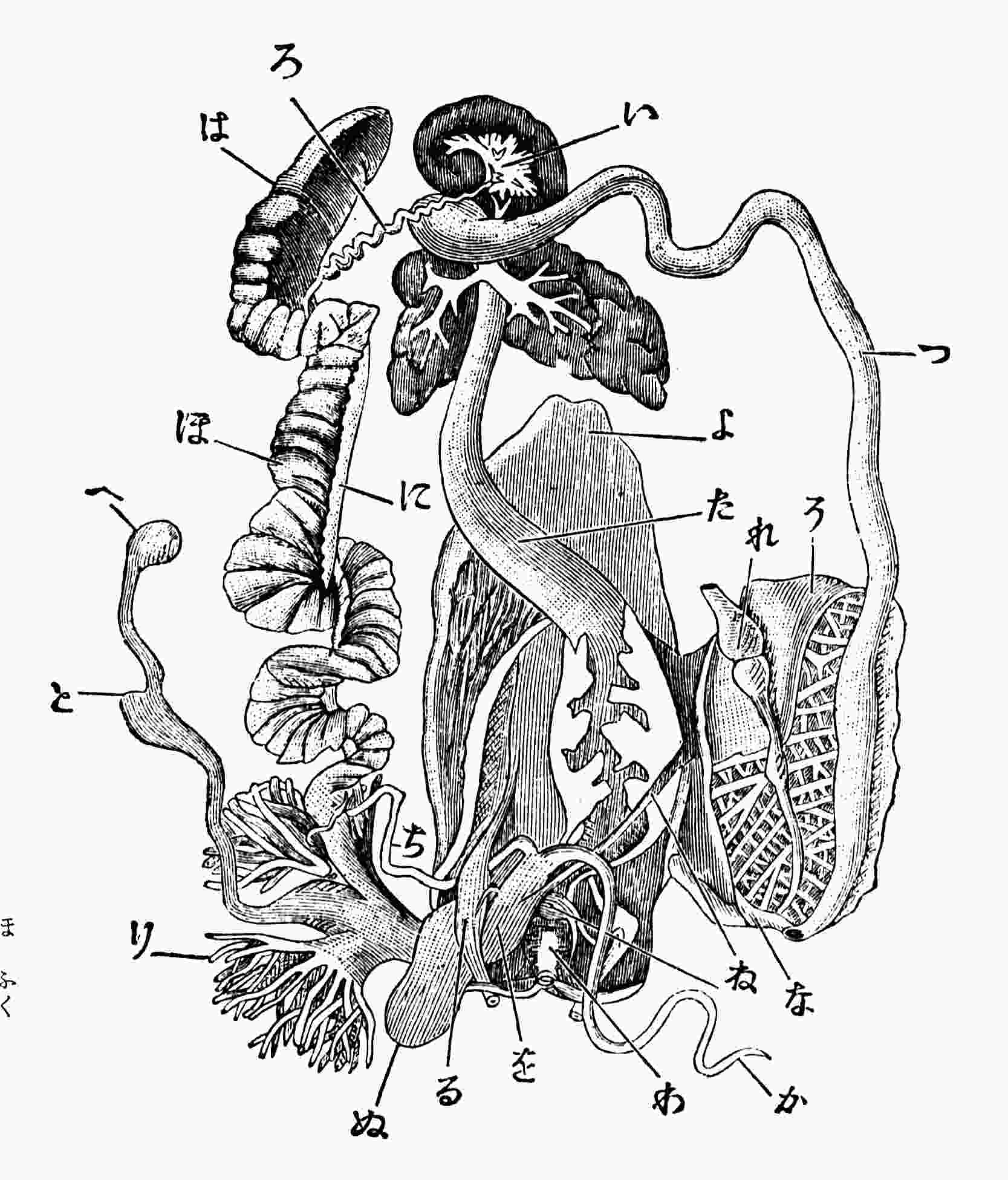

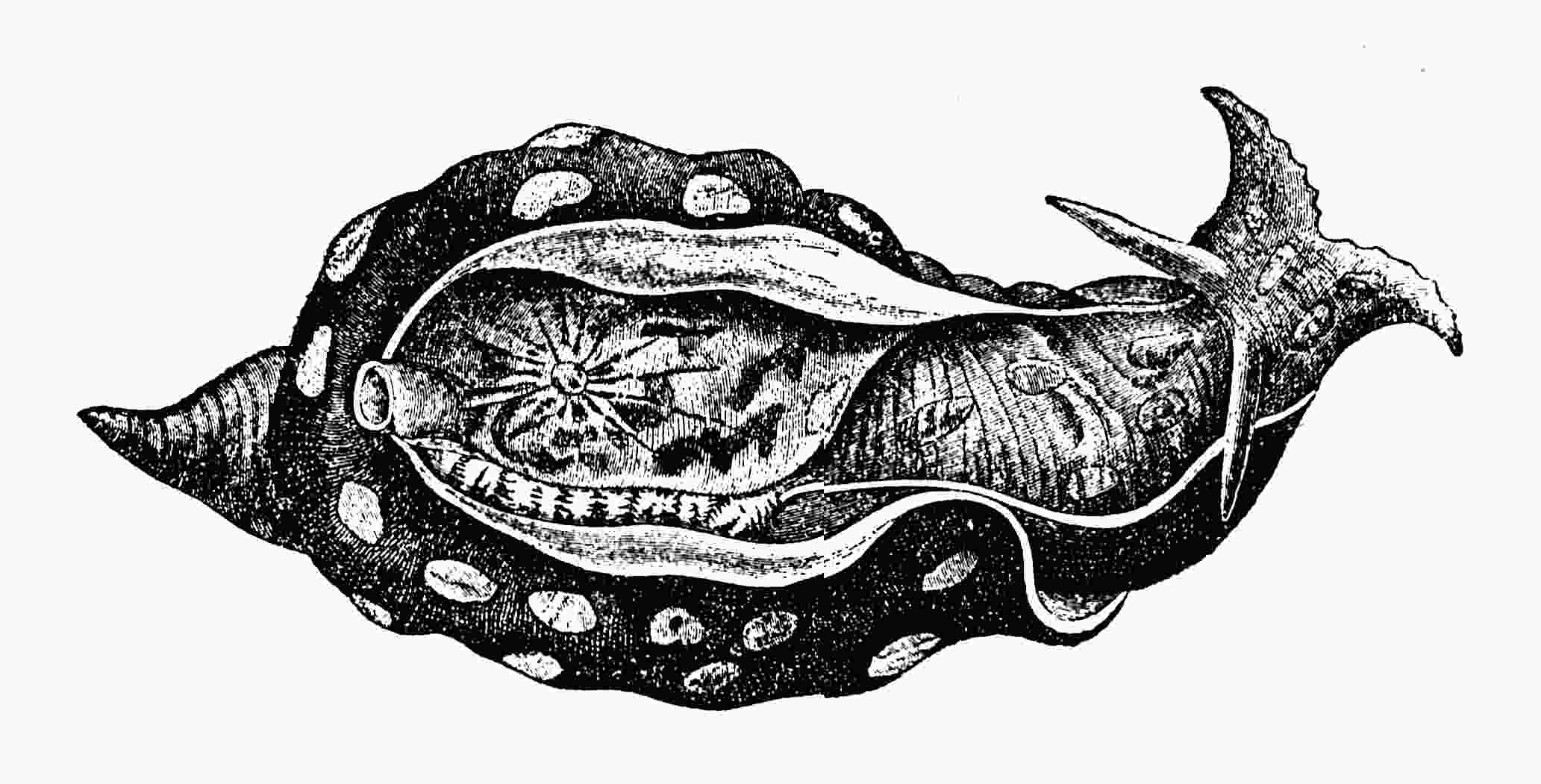

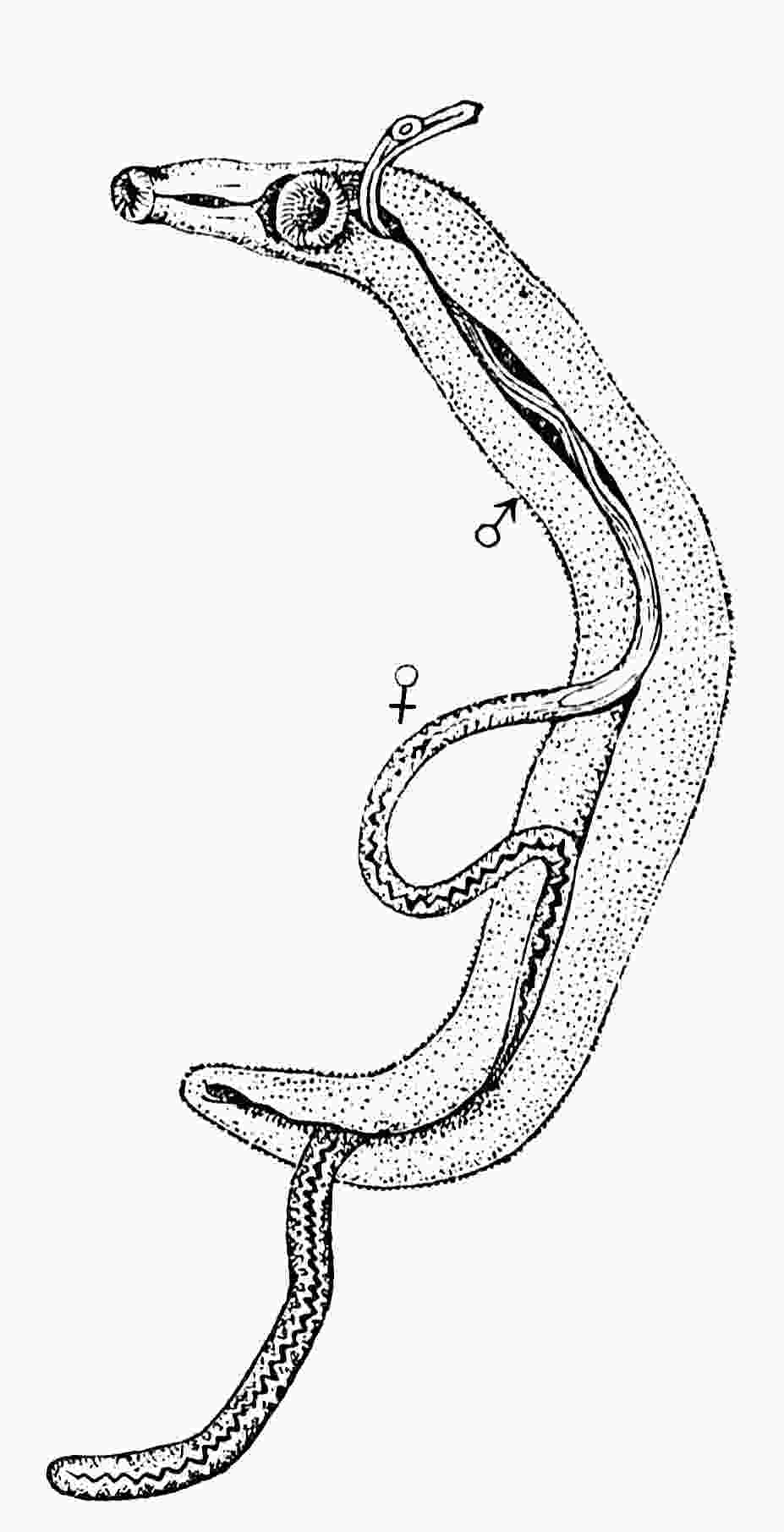

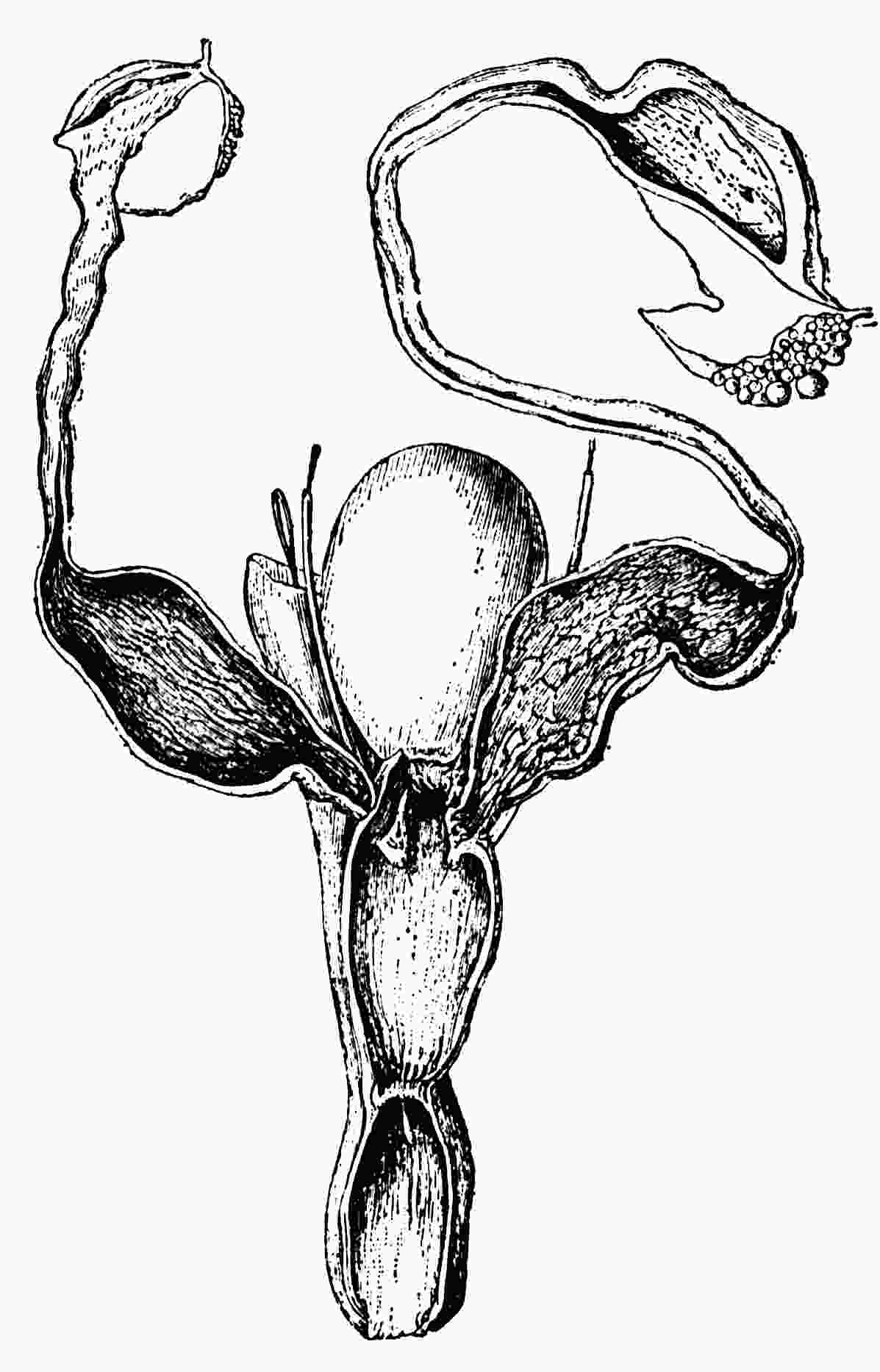

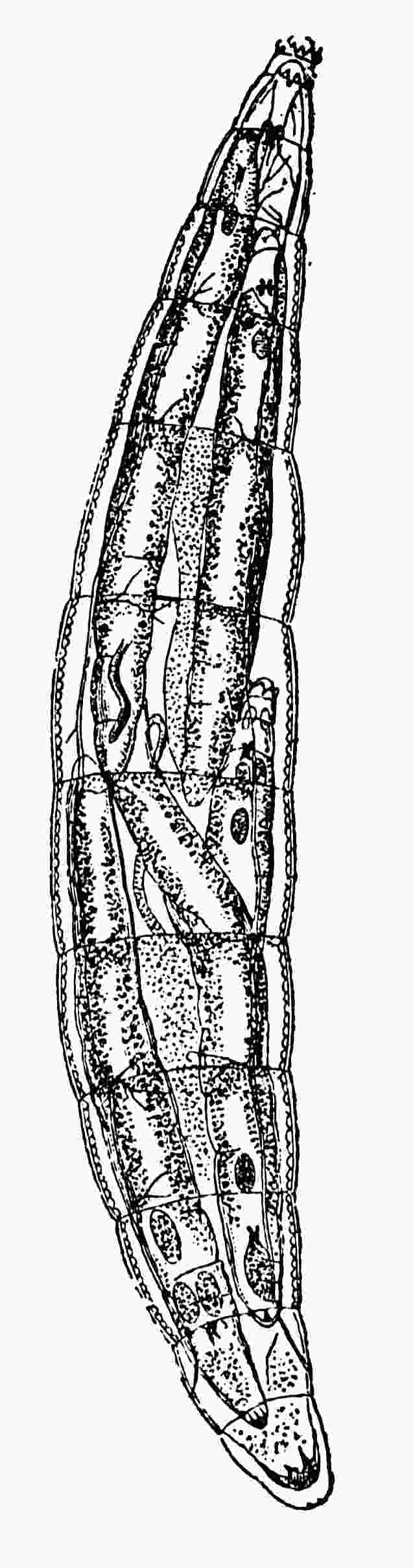

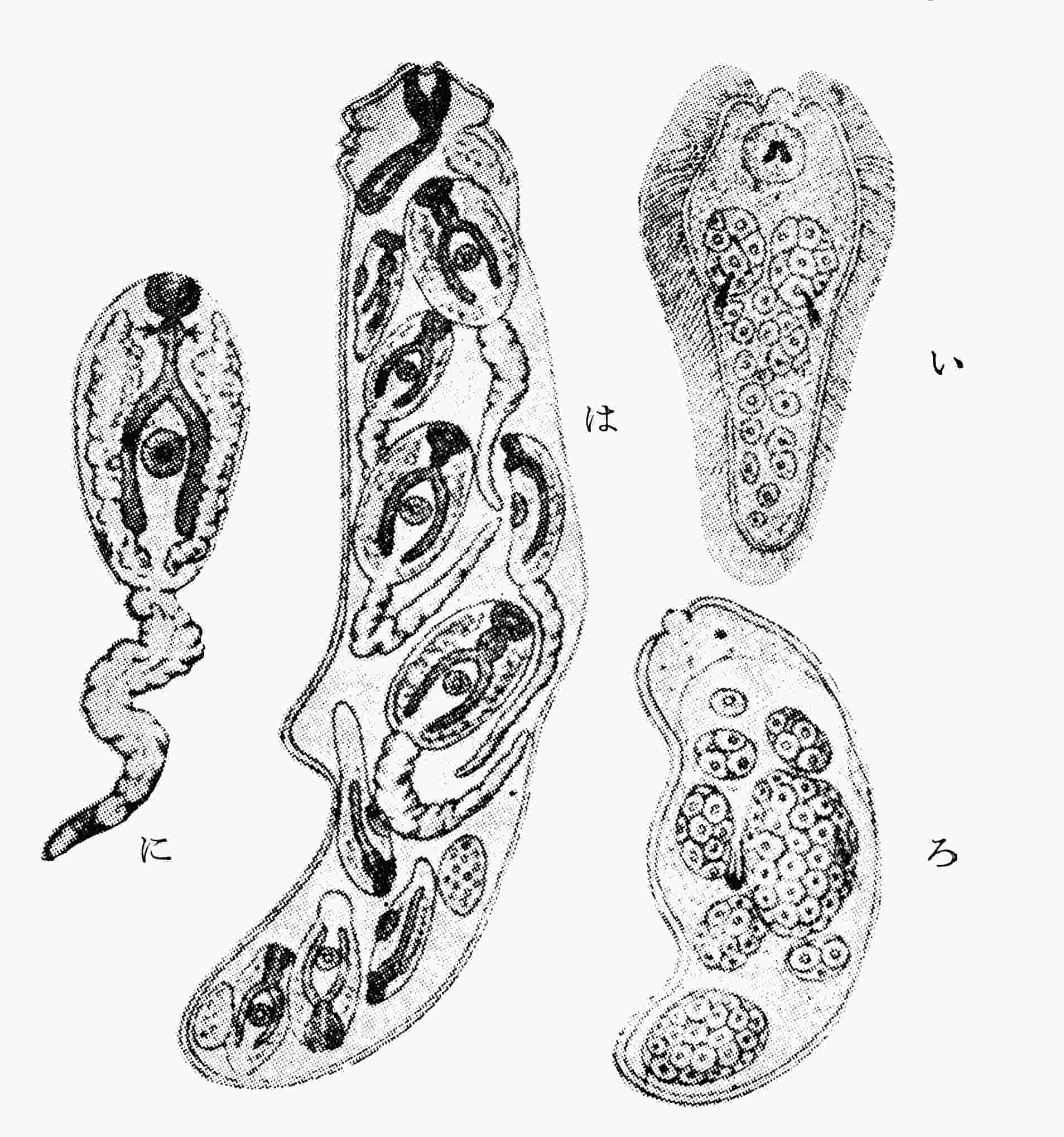

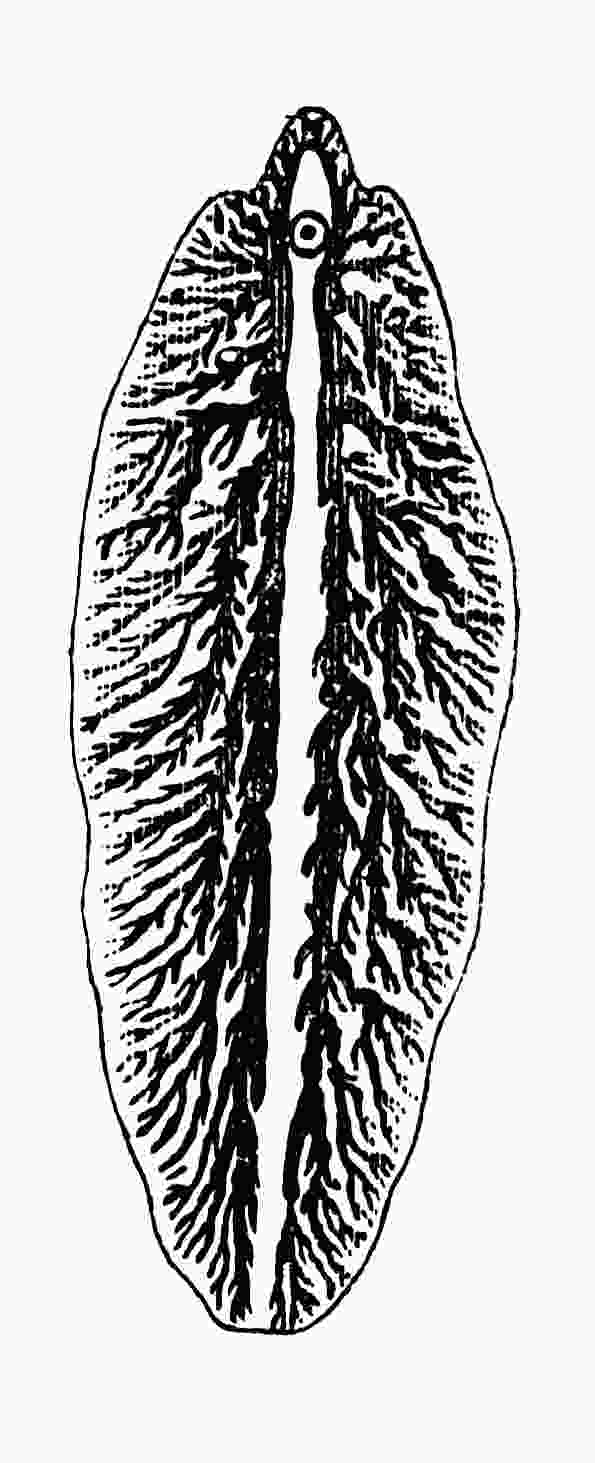

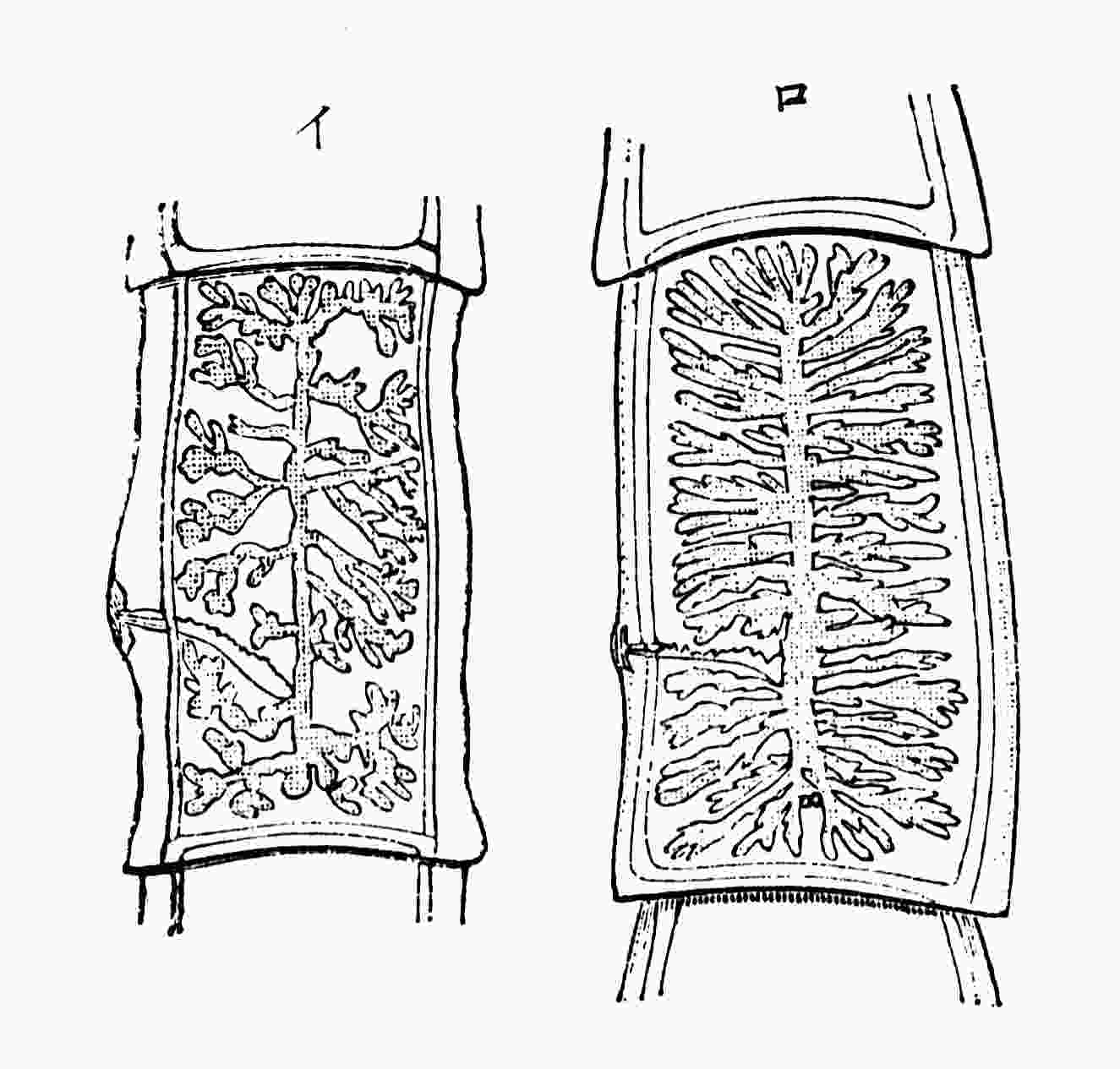

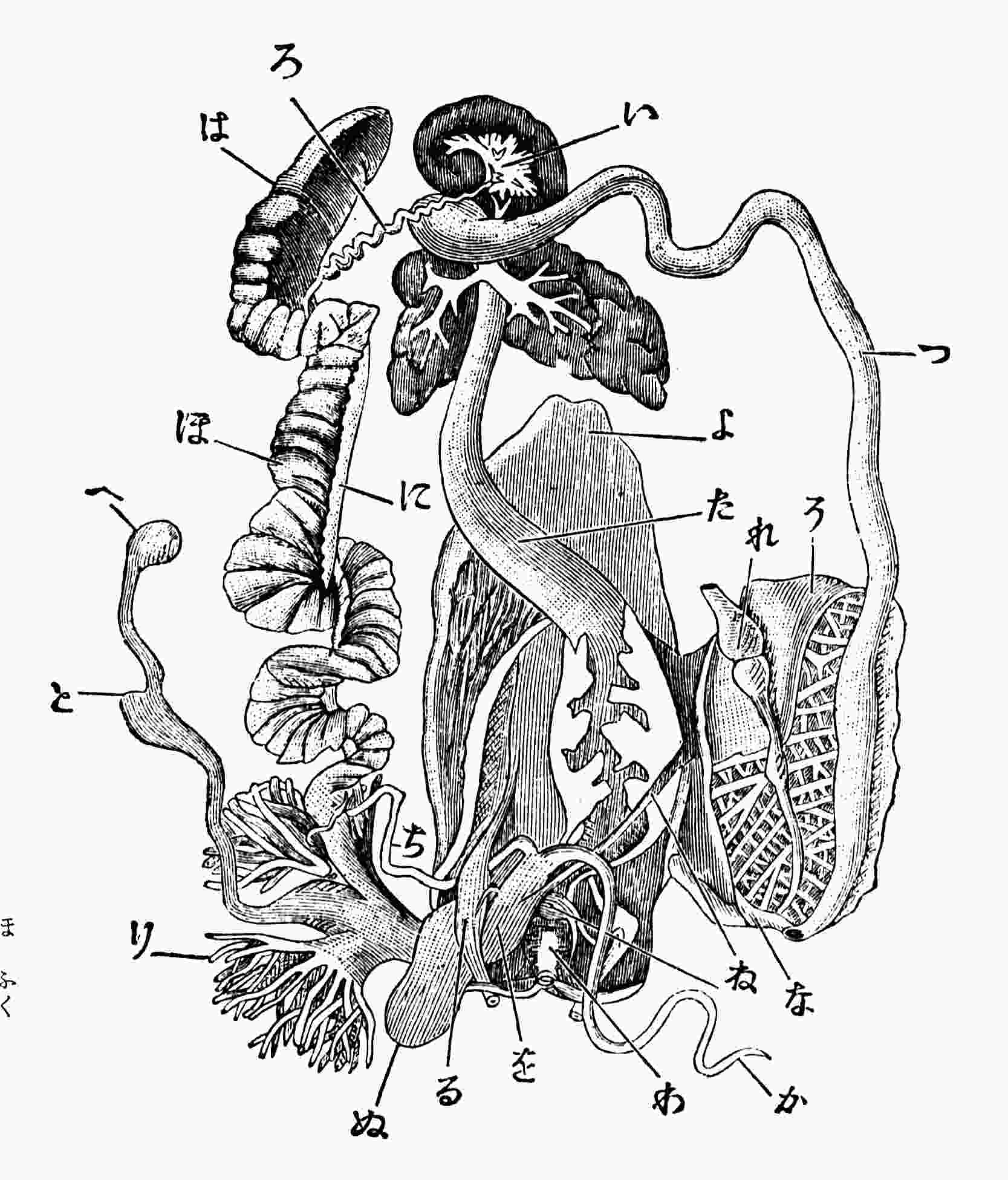

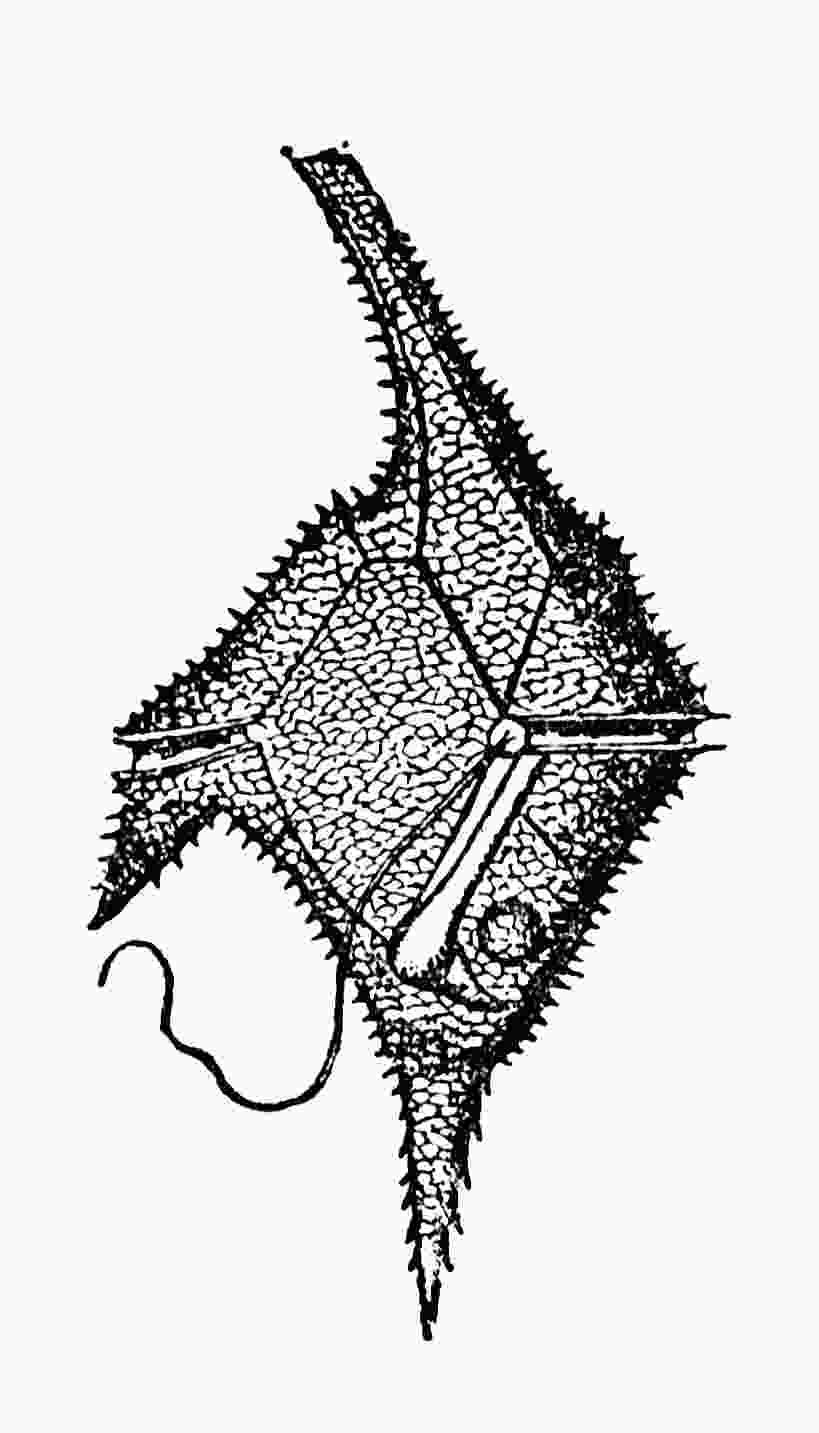

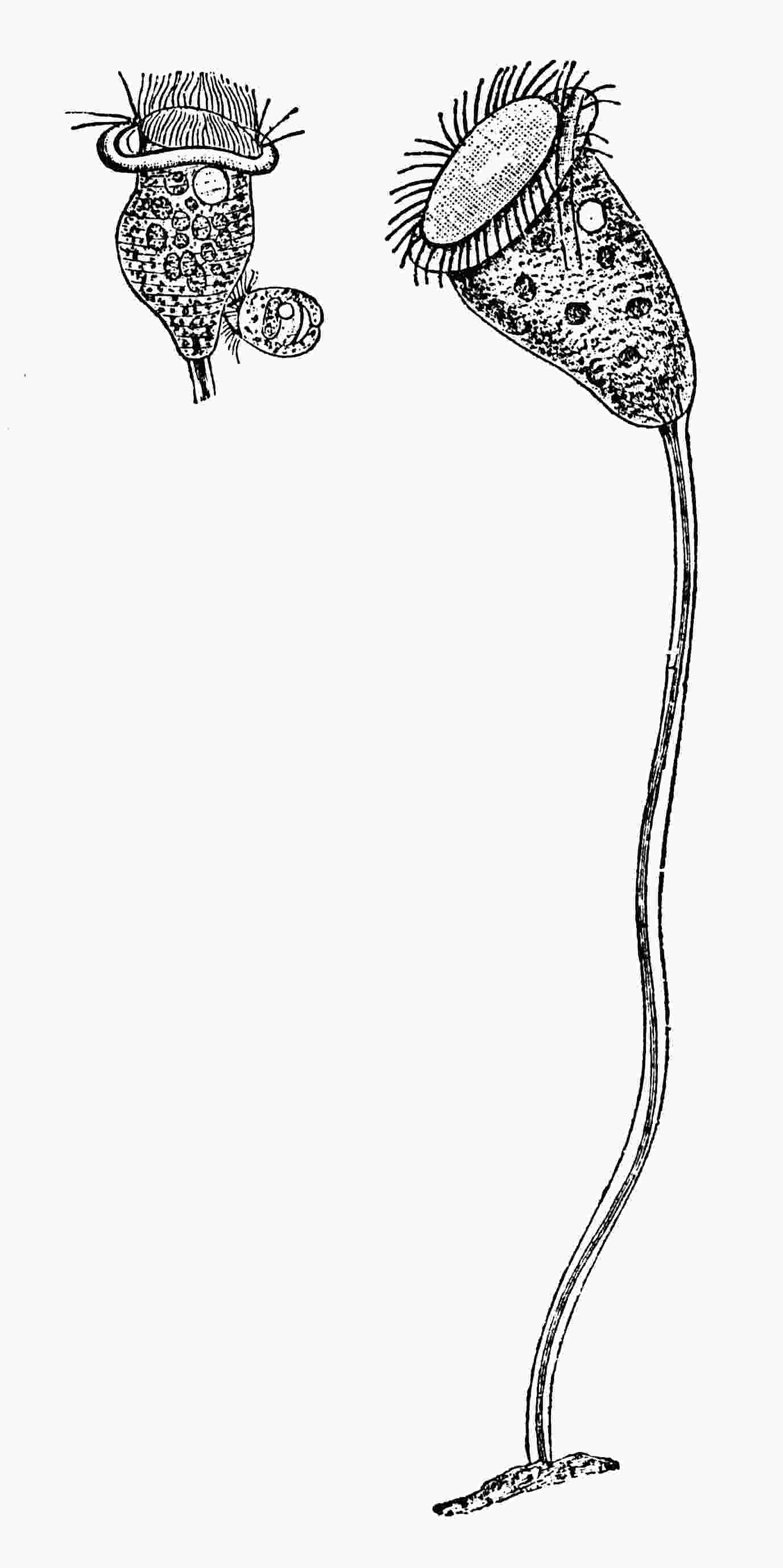

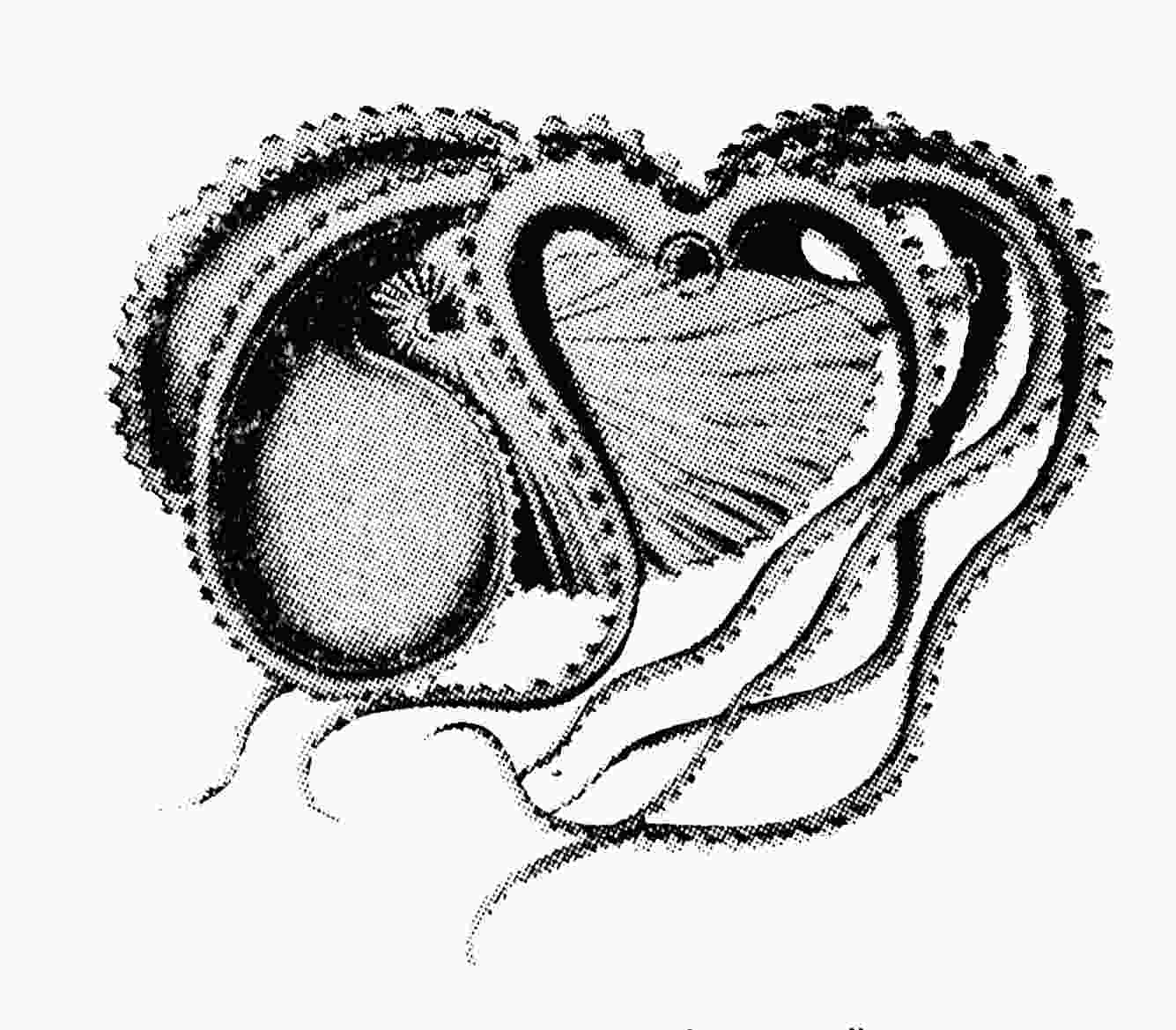

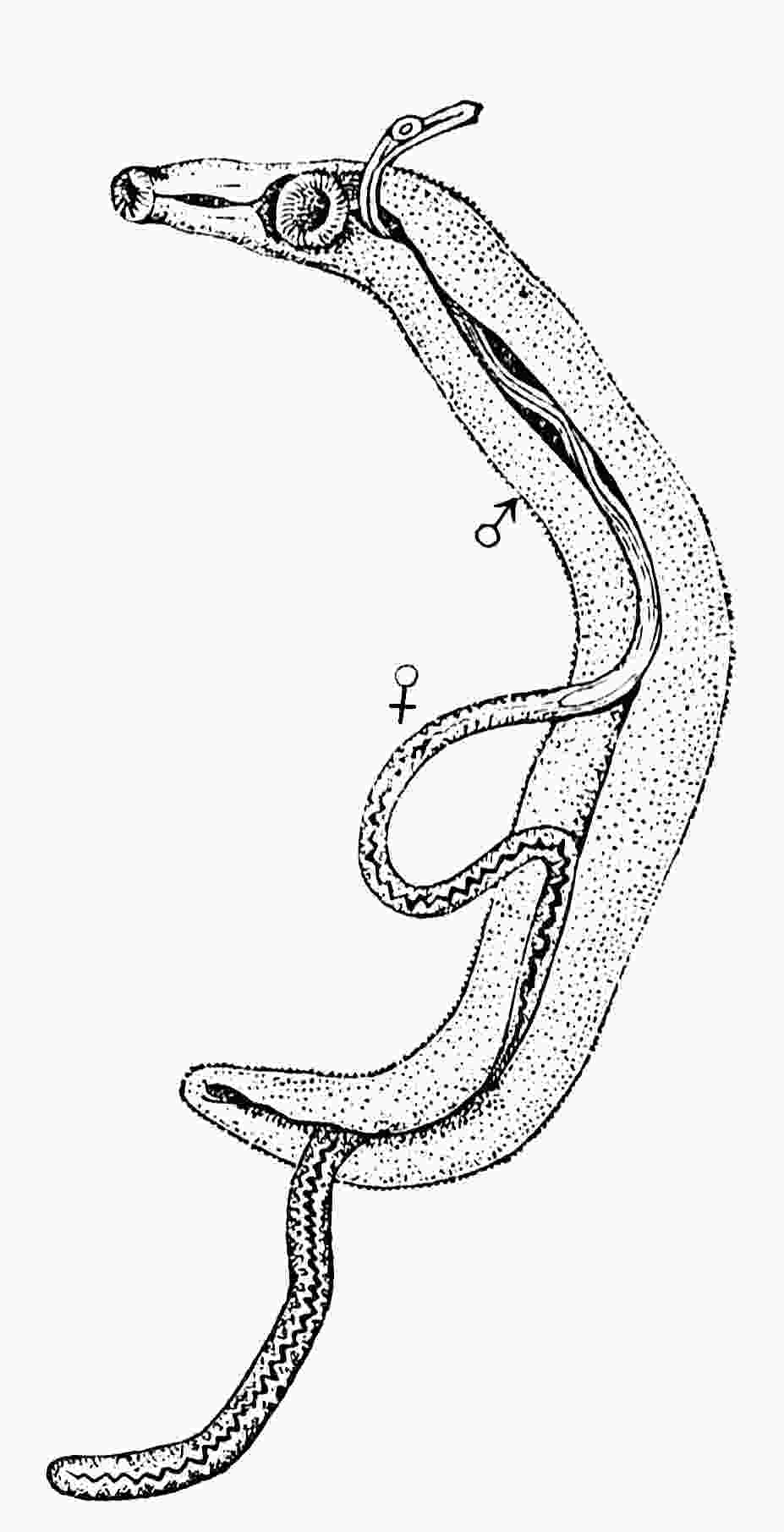

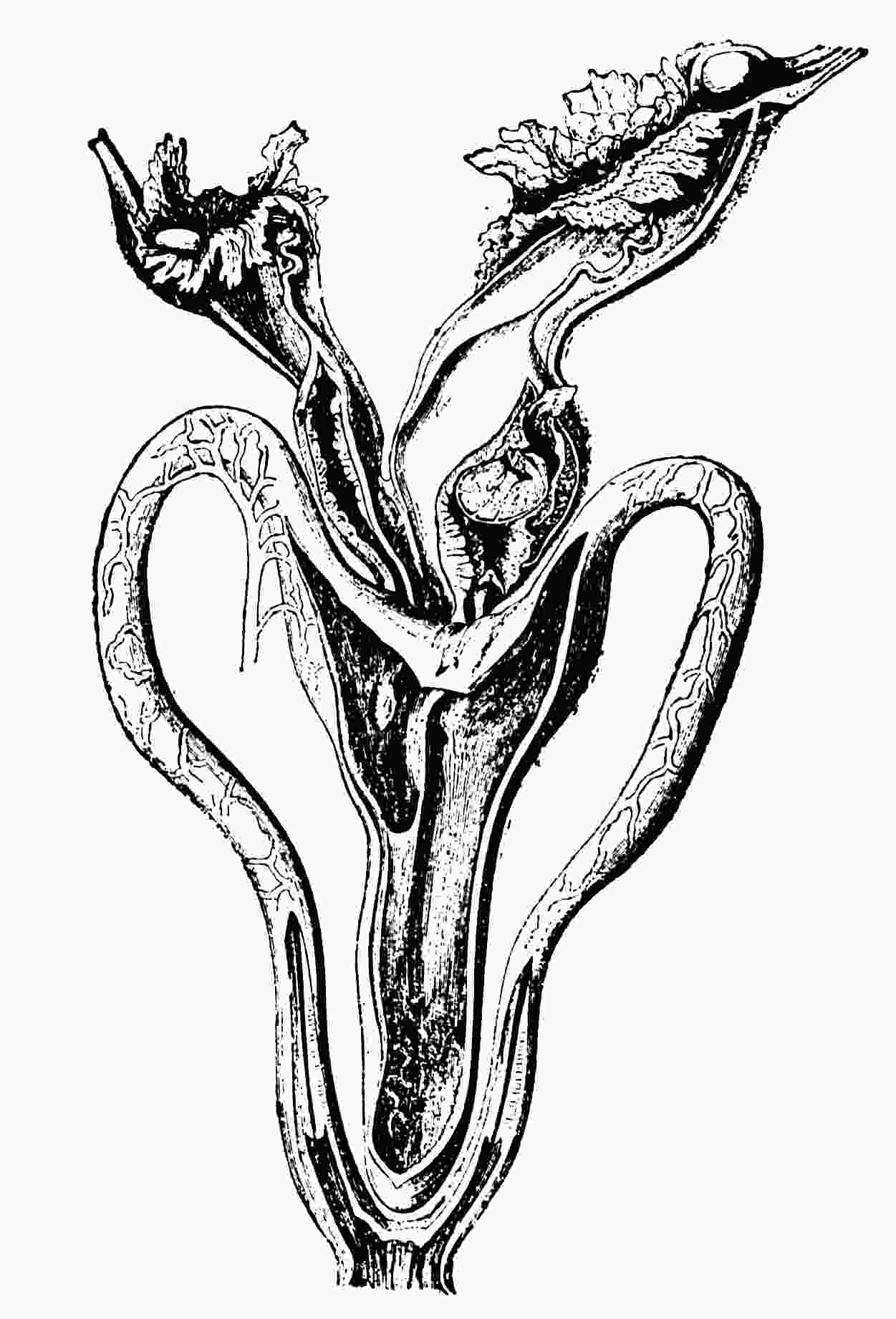

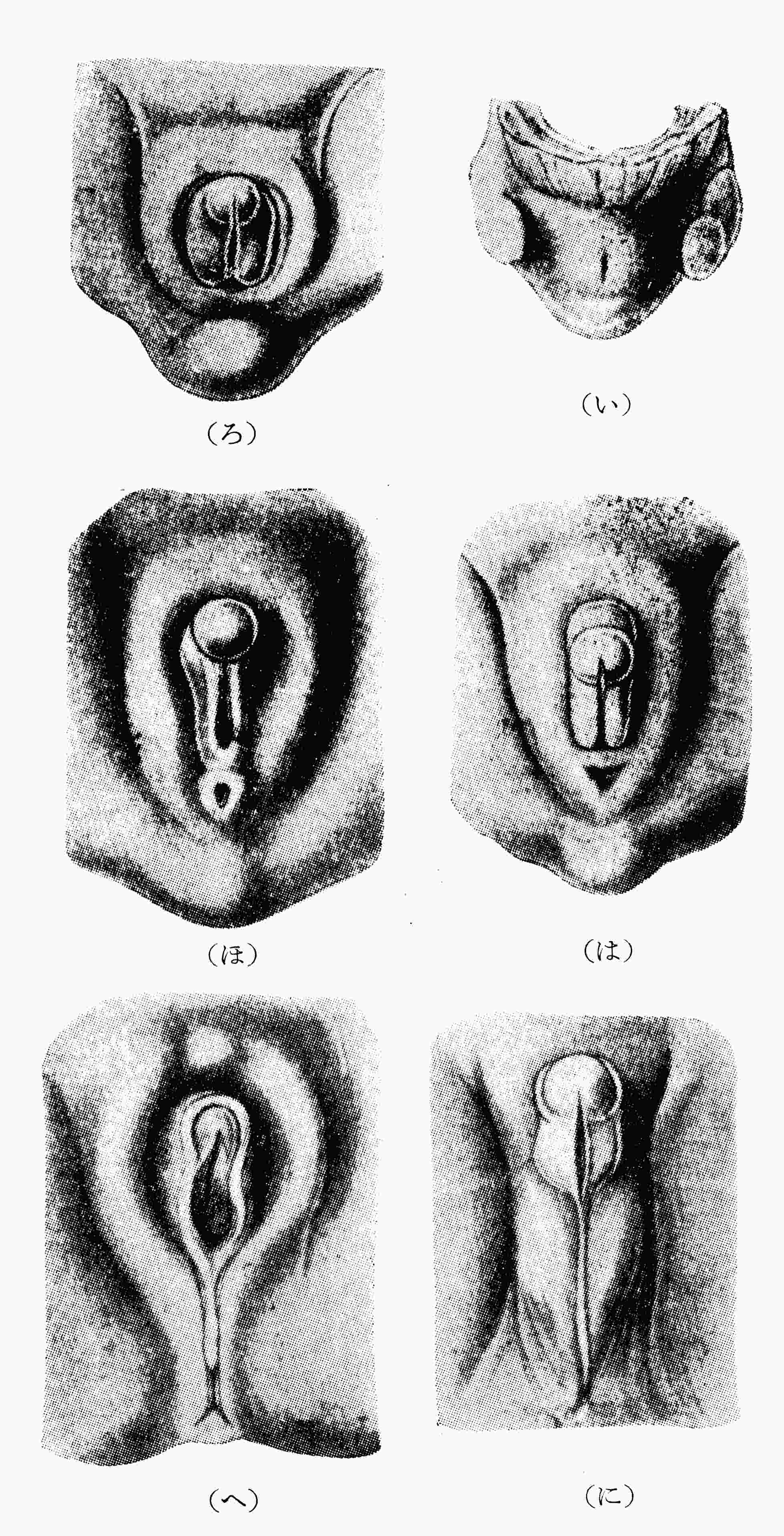

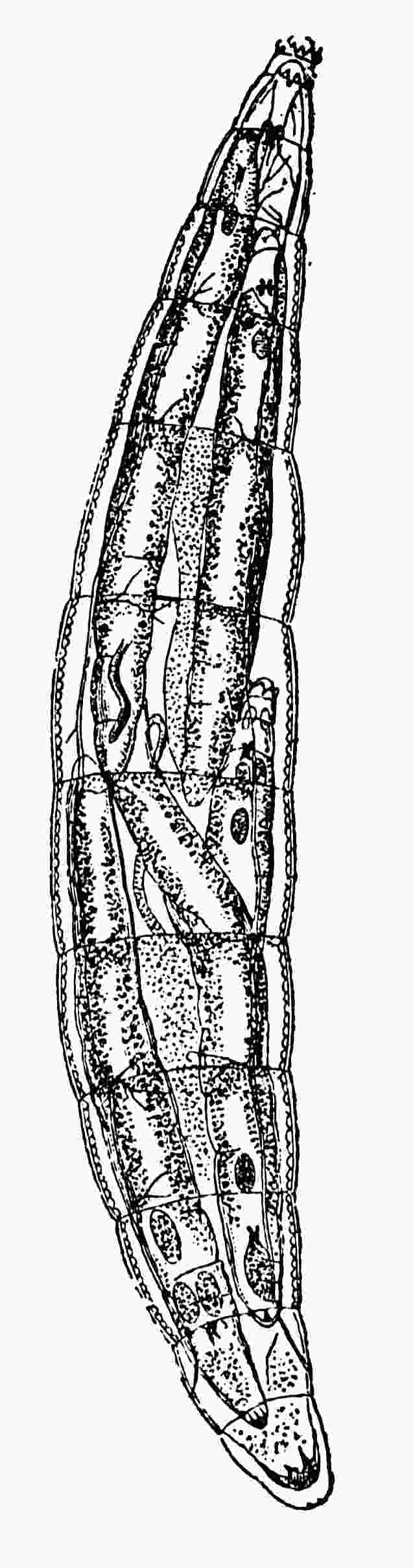

ジストマ

ジストマ

動物の中で

滋養分のもっとも多い、

不消化物のもっとも少ない、もっともぜいたくな食物をとるのは

寄生虫である。

寄生虫の食物は多くは宿主動物の

血液か、または

組織をうるおすリンパ

液などであるが、これらは、その動物が食物を消化してその

滋養分だけを

吸収してつくるものゆえ、ほとんど

滓を

含まぬ

純粋な